полная версия

полная версияМистер Эго. Как жить в обществе и быть свободным от общества?

Справедливости ради нужно отметить, что вдохновляющая, «духоподъемная» сила высказываний, аналогичных цитируемым, весьма высока. Бывало, что ознакомившийся с ними человек решался на свершения, заканчивавшиеся его бенефисом. Не получи он в свое время такой толчок, вряд ли бы произошли последующие события, что доказывает способность таких тезисов играть позитивную роль. Но истина тут не причем.

Собственно, если бы дело ограничивалось только формулировкой лозунга или сподвижением к поступкам, не было бы и предпосылок к формированию проблемы. Проблема возникает тогда, когда окрыленный успехом неофит возносит утилитарно полезную вещь на мировоззренческий уровень, конкретнее, когда на приведенных выше тезисах об абсолютно свободном выборе он начинает выстраивать собственную онтологию (теорию бытия), оправдывать и объяснять мир, отождествляя получаемые в процессе размышлений идеи о мире с действительным знанием о нем. Здесь возможен сбой, если то, что представляется полезным на практике, одновременно не является истинным.

Поясним сказанное. Не нужно ходить далеко за примерами, когда ложные утверждения эффективны – начиная от больного, которому дают аскорбиновую кислоту, а то и мел, называя ее лекарством (плацебо), и он выздоравливает, и заканчивая ребенком, который боится газовой плиты, потому что там живет чертик, и хорошо засыпает вечером, поскольку Хрюша и Степашка тоже пошли спать. Если говорить серьезнее, то можно обратиться к идее так называемого «решающего эксперимента», некогда бытовавшей в науке. Суть ее, вкратце, такова: чтобы выбрать из нескольких научных теорий истинную, нужно провести эксперимент, который и покажет, какая же из теорий подтверждается. Впоследствии обнаружилась наивность этого тезиса: оказалось, что эксперимент с успехом может подтверждать различные теории, причем иногда совершенно противоречащие друг другу. (подробнее см. «Теория познания. Эпистемология» В.В. Ильина, или другую специальную литературу).

Что же касается нашей ситуации, то представляется верным следующее. Совершенно недопустимо в основу собственного понимания мира закладывать идеи, прельстившие нас только лишь эффективностью своего практического применения и не прошедшие должной интеллектуально-теоретической проверки. В противном случае мировоззрение человека будет представлять собой нагромождение лживых химер, хитросплетения которых не оставляют простора для ясного сознания, и, что хуже, все это сооружение в критической ситуации легко обрушится, придавив собой автора. Такой финал возможен вследствие противоречивости системы и отчасти является ее (противоречивости) доказательством.

В самом деле, возвращаясь к примеру с ребенком, нельзя же право строить картину мира исходя из кухонных дьяволов и рассуждений поросят в вечерних сказках! Это очевидно, а вот то, что порой некритическое и неосмысленное принятие чужих утверждений по своему действию аналогично образу Сатаны или Хрюши, очевидно уже не всем.

Таким образом, в качестве исходных данных имеем следующее:

1. Одну из самых распространенных позиций в отношении свободы составляют произносимые с пафосом утверждения о возможности осуществления человеком абсолютно свободного выбора, по сути, означающие предзаданность свободы, что снимает проблему вообще – чего тут рассуждать, если мы абсолютно свободны по определению.

2. Эти утверждения могут выступать в трех ипостасях:

а) лозунгов, призывающих к определенному образу жизни, – в этом случае нельзя ставить вопрос об их истинности или ложности;

б) источника вдохновляющей силы человека, сообщающего ему духовный импульс, сила которого совершенно не зависит от того, верны ли утверждения, и, видимо, в этом случае следует признать их полезными;

в) тезисов, претендующих на статус истинного знания о реальности.

Мы исходим из позиции, что совершенно недопустимо вписывать в личное мировоззрение какую-либо идею, не осознав ее в полной мере и не подвергнув критическому анализу, будь она хоть трижды эффективна. Дальнейший наш анализ, как уже ясно из контекста, будет сконцентрирован на последнем подпункте, поскольку именно его рассмотрение позволит составить адекватное представление. Критикуя утверждения об абсолютной свободе личности, и в то же время, сохраняя стремление быть свободными личностями, мы выявим возможные ограничения и придем к обоснованному заключению в отношении степеней нашей свободы.

5.3 Исследование свободы

В плане обещанной критики укажем на ограничения нашей свободы, несовместимые с ее абсолютным статусом. Для начала, зададимся вопросом, каковы составляющие свободы? Здесь необходимо отдать должное основателю баденской школы неокантианства Вильгельму Виндельбанду, который, отвечая на этот вопрос, полагал, что он распадается на три особых вопроса: «о свободе хотения, выбора и действия». [9;19]. Несколько перефразируя достойного философа, согласимся, что и говоря в наших терминах, свобода выбора предполагает выбор действия, которое хотят совершить, саму возможность осуществления выбора, и, самое сложное, выбор того, чего мы хотим пожелать. Поясним последовательно каждый из отмеченных аспектов.

5.3.1 Действие и выбор варианта

Свобода действия – наиболее простой и понятный момент. Даже человеку, никогда не блиставшему интеллектуальной мощью, ясно: в своей жизни мы постоянно выбираем, какое действие в данный момент совершить, и при этом, столь же постоянно, сталкиваемся с неизбежными ограничениями окружающей среды. Под последней здесь подразумевается чисто физическая реальность, о влиянии социального пространства мы поговорим далее. На уровне принципиального очевидно: ни о какой абсолютной свободе в плане совершения действий не может быть и речи. Хотя возможности каждого различны (может быть кто-то, занесенный в книгу рекордов Гиннеса, каким-то образом перекусывает зубами металлический кабель в палец толщиной, но большинство из нас сделать этого не сможет даже поднатужившись), все мы находимся под гнетом материальной данности, сбросить который не в силах. Наше действие всегда детерминировано текущей ситуацией, и даже вооруженный самой современной техникой человек безмерно слаб по сравнению с миром.

Выбор варианта: имеется ввиду, насколько осуществляемый нами выбор является свободным? Какие здесь нюансы? Отметим две стоящие мысли В.Виндельбанда. Во-первых, полагал он, свобода выбора вовсе не зависит от свободы действия. Действительно, парализованный человек, будучи не в силах совершить и элементарного движения, в то же время, вполне в состоянии выбирать, что бы он хотел сделать – наполнить стакан коньяком, например, или пощелкать семечек. Сделать выбор он в состоянии, но не может исполнить задуманное. Поэтому лежит трезвый и семечки не щелкает. Так же и мы вольны совершить выбор в пользу перекусывания толстого металлического кабеля (см. выше), и сама возможность выбора не будет зависеть от материальной возможности/невозможности удачного воплощения наших чаяний. Во-вторых, именно ограниченность нашего потенциала по изменению реальности и является первопричиной самой процедуры выбора, создает те начальные условия, которые позволяют ставить такую проблему. Поясним.

Проблема выбора как таковая возникает лишь тогда, когда человек желает нескольких различных вещей (действий), получить (осуществить) которые он никак не может одновременно. Иными словами, свободу выбора порождает ограниченность свободы действия. Когда все, что мы сейчас хотим, мы сейчас же можем и сделать, наши желания вполне совместимы друг с другом, вопроса о выборе одного или нескольких из них не возникает. Например, если некто хочет курить и одновременно пить кофе, и у него есть такая возможность, то без сомнения, он получит и то и другое минуя ситуацию выбора. Иначе, если кто-то желает поехать в отпуск на машине и в то же время, не прочь воспользоваться самолетом. Или, ситуация проще, обедая в столовой, человеку хочется взять порцию баранины и рыбное блюдо. Однако, съесть их оба ему не под силу даже потея. Здесь актуализируется выбор, поскольку приходится останавливаться на чем-то одном.

Теперь, когда с выбором мы в общих чертах определились, проанализируем, насколько он свободен и что его ограничивает. При этом, отдавая должное миру частностей, сосредоточимся, тем не менее, на возможно более объективных, фундаментальных аспектах, акцентируем внимание на главном.

Сколько бы ни кричали мыслители экзистенциального толка о свободе нашего выбора, о том, что он определяется исключительно нами, констатируем неопровержимое: в первую очередь выбор определяется нашей ситуацией. Именно она предоставляет возможные варианты, устанавливает казуистику, обуславливает узость или широту выбора. Например, тому плененному герцогу, «которому было предоставлено на выбор, желает ли он, чтоб его утопили в мальвазии или же в хересе» [9;74], по всей видимости, не приглянулись бы их пафосные рассуждения. Или, в одной юмористической книжке, на первой странице было написано: «Что вы смотрите?! Либо берите, либо положите на место, либо одно из восемнадцати!» Или в карточной игре, корифей, объясняя правила новичку, так ответил на вопрос, сколько карт тот может заменить по достижении своего хода: «Сколько душе угодно – можешь одну, можешь две!»

То же в жизни. Выбирать «из восемнадцати» мы может лишь тогда, когда судьба подбросила нам эти восемнадцать вариантов. В противном случае мы свободно выбираем «одну или две». Однако, при кажущейся ясности, последний момент нередко вызывает возражения со стороны энтузиастов творческого подхода к жизни. Суть возражений сводится к тому, что, рассуждая о всего нескольких возможностях поступка, мы «пудрим людям мозги», поскольку в реальности вариантов гораздо больше. По их словам, приведенные примеры отнюдь не исчерпывающе описывают наличествующие варианты развертывания событий. Якобы возможны и иные поступки. Отсюда иногда делается поверхностный вывод, что на самом деле ситуация не определяет потенциальные шаги. Учитывая популярность этого возражения, уделим время для ответа на него, оттолкнувшись от примера с юмористической книгой.

Действительно, при формальном рассмотрении критики правы, вариантов не два, а более. Можно книгу украсть, можно бросить, ударить кого-либо ей по голове (или не по голове), можно порвать, уронить, с возмущенным клокотанием в горле втоптать в грязь и т.п. Не будем считать до 18. Отметим существенные моменты. Их два. Первое: несомненно, что при любых обстоятельствах есть такие варианты действий, которые неосуществимы. В данном случае, например, не удастся съесть книгу – разом проглотить нельзя из-за больших размеров, глотать частями, разжевывая, не позволит продавец, который, без сомнения, попытается этому воспрепятствовать. Второе: неясно, реально ли пересчитать все возможные в принципе альтернативы действия с книгой. Начатый нами список мы способны продолжать долго – можно подбросить книгу вверх, запустить, как «летающую тарелку», засунуть за пазуху и т.д.

Фиксация предела предполагает выдвижение критерия устанавливающего необходимую и достаточную степень детализации, и тем самым позволяющего отделять одно событие от другого, наделять действие статусом существования. В зависимости от того, каков он, изменяется и количество событий, актуализация которых признается возможным.

Поясню. Возьмем как вариант возможного действия удар книгой. Если детализация равна нулю, возможно только одно событие – непосредственно удар. Введем первый уровень детализации – вопрос, на кого обрушится наша свирепость. Теперь число возможных событий расширилось – ведь мы можем треснуть книгой по голове продавца (1), себя самого (2), случайного прохожего (3), другого покупателя (4) и т.д. Каждый из них (кроме п. 2, где это фиксировано) может быть либо мужчиной, либо женщиной. Соответственно, уже может реализоваться не один вариант, а несколько. Усиливая детализацию, приумножим события. Придадим значение не только тому, кого ударили, но и как ударили. Ведь книгой можно двинуть по башке (сверху) (1), дать в ухо сбоку (2), швырнуть в лицо (3), ударить снизу по челюсти (4), торцом рубануть по носу (5) и т.п. Количество потенциальных событий лавинообразно нарастает. Ведь даже после двух этапов детализации мы имеем 4 х 5 х 2 = 40 вариантов возможных событий. Они складываются из 4-х вариаций первой детализации, 4-х – второй, и коэффициент 2 отражает деление полов (поскольку обе детализации применимы как к мужчине, так и к женщине. Детей трогать не будем).

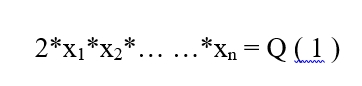

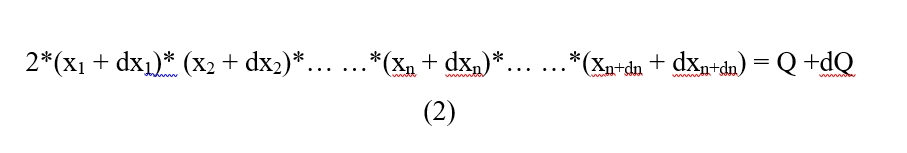

Для того, чтобы обрести независимость от конкретики, уловив общую закономерность, проделаем нехитрые математические вычисления. Для этого введем условные обозначения. Количество детализаций обозначим буквой n, количество вариаций в детализации – буквой х. Общее число возможных вариантов примем равным Q. Соответственно, изменения числа детализаций, вариаций и возможных вариантов – dn, dx и dQ. Тогда число возможных вариантов действий вычисляется по формуле:

Подставляя в нее значения, получаем результат (см. как пример вышеприведенный расчет).

Для анализа влияния изменений числа детализаций и количества вариаций в детализации на число возможных поступков, из которых мы будем выбирать, инкорпорируем эти параметры в полученное выражение. Тогда формула (1 ) приобретает вид:

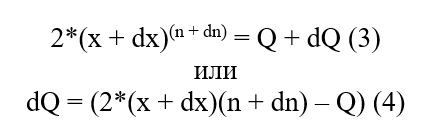

С целью упрощения выражения (2), сделаем допущение, что число вариаций, содержащихся в детализации, однопорядково, признав тем самым детализации количественно эквивалентными. С учетом этого формула (2) приобретает вид:

Теперь, используя формулы (3) и (4), покажем, каким может быть число возможных событий в случае, когда вы берете с лотка уличного торгаша юмористическую книгу, на которой написано: «Что вы смотрите? Либо берите, либо положите на место, либо одно из восемнадцати!» Для иллюстрации выберем следующие исходные данные:

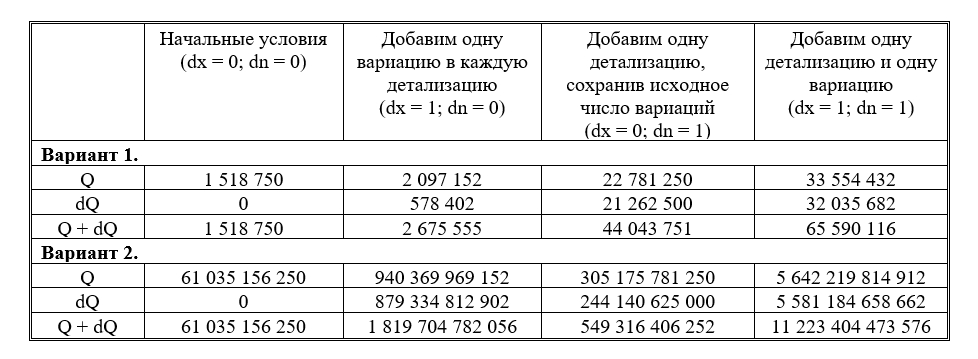

Вариант 1: количество детализаций составляет 5 (например: что сделать /ударить/, как это сделать /как ударить/, в отношении кого это сделать /кого именно ударить/, с какой эффективностью это сделать /как сильно ударить/, куда будет направлено действие /в какую часть тела ударить/); количество вариаций в каждой детализации – 15.

Вариант 2: наоборот – количество детализаций составляет 15, вариаций в детализациях по 5.

Результаты вычислений приведены в таблице:

Признаться, не слабо! Начиная с одного миллиона пятисот восемнадцати тысяч семисот пятидесяти (1 518 750) в исходном случае первого варианта и заканчивая одиннадцатью триллионами двухстами двадцатью тремя миллиардами четырехстами четырьмя миллионами четырехстами семьюдесятью тремя тысячами пятистами семьюдесятью шестью (11 223 404 473 576) в последнем случае последнего варианта. Вот вам и одно из восемнадцати!

Приведенные рассуждения, в которых намеренно использован прием доведения до абсурда, позволяют заключить, что теоретически, по-видимому, количество возможных вариантов в той или иной ситуации почти безгранично. Неизвестно, поддаются ли они исчислению. Но, с нашей точки зрения, такие результаты не усиливают позицию, утверждающую, что из бесконечности возможностей следует бесконечность свободы. Даже на уровне простого здравого смысла, не прибегая к глубоким умствованиям, ясно, что от столь большого числа вариантов поступков толку мало.

Нас интересуют лишь те поступки, которые способствуют достижению наших целей, не препятствуя при этом рациональному вершению бытия. Это и будет критерием диверсификации, отсекающим все ненужное, вредящее и опасное. В противном случае, увидев непотребные сцены (взяв книгу, некто стал с рычанием рвать ее зубами или, встав на четвереньки, обнюхивать, похрюкивая), мы будем вынуждены признать их гордым проявлением свободы человеческой личности, а вовсе не сумасбродством.

Кроме того, отметим и еще одну деталь. Все посчитанные миллиарды событий все равно определяются содержанием ситуации. Так, например, удар книгой ситуация предполагает, а удар самоваром – вовсе нет, он невозможен ввиду отсутствия последнего. Так что, взяв книгу у торговца, либо купите ее, либо положите обратно, другого не дано, возможности вашего выбора расписаны вашей ситуацией.

Кроме того, обратим внимание, что кроме ограничений со стороны ситуации (ранее мы назвали такие ограничения внешним радиусом свободы), актуальны и наши внутренние ограничения (внутренний радиус). Если оставить, наконец, обсуждение покупки книги и рассуждать в общем, то будет справедливо, что потенциальные возможности, одну из которых мы выбираем, по сути – для нас – всего лишь представления, наши представления о том или ином варианте. Как следствие, эти представления могут быть неточны, неполны, ошибочны, вредны и т.п. Даже если они полезны, непоколебим тезис: нередко границы свободы нашего выбора являются границами нашего знания. Если мы не знаем о каком-то дополнительном варианте, то мы его и не выберем. Это существенное ограничение.

Вот что можно сказать очень коротко о первых двух аспектах выбора. Не будем уделять им чрезмерно много места, поскольку для нас важнее последний, третий аспект. Но прежде чем перейти к нему, подчеркнем еще раз основное:

– свобода нашего действия в первую очередь определяется не нами, а той ситуацией, в которой мы находимся;

– именно ограниченность свободы делает возможным выбор, который возникает тогда, когда наше желание иметь или сделать одновременно что-либо наталкивается на невозможность его реализации;

– свобода выбора, зародившегося вследствие ограниченности наших возможностей, в свою очередь, с двух сторон лимитируется следующим: исчислимостью количества вариантов, генереруемых ситуацией, в которую мы попали, и ограниченностью нашей информированности об их наличии и исполнимости (внутренний и внешний радиусы свободы).

Не следует понимать изложенное выше как отказ человеку в осуществлении высокой потенции самоопределения. Отметим также, что описанные моменты ограниченности в материальных действиях и свободе выбора можно квалифицировать как затруднения технического характера, их претензии на обладание сущностными характеристиками неубедительны. Есть более значимое, что, как ни странно, нередко упускается из виду в эпатажных верхоглядных рассуждениях. Если идти в обратном направлении, от реальности к субъекту выбора (человеку), прослеживается такая цепочка. Материальная данность ответственна за возможность воплощения действия и за предоставление соответствующих вариантов для выбора; субъективное знание индивида ответственно за его информированность в отношении существования и реализуемости того или иного набора альтернатив. Но что стоит за теми мотивами, которые побуждают человека к выбору? Что обуславливает выбор какого-либо одного конкретного варианта, а не равноценного ему иного? Почему человек хочет именно то, что он хочет? Изначально причиной наших поступков являются наши желания. Но откуда они возникают? Действительно ли они наши? Способны ли мы выбирать, чего нам желать? Чем мы здесь ограничены? Попытаемся ответить на эти вопросы, рассматривая третий аспект свободы выбора – свободу желания.

5.3.2 Желание

Сразу уточним: чисто аффективные, эпизодические желания в центре нашего внимания не находятся. Сошлемся на мысль В.Виндельбанда о том, что «…выбор во всех случаях решается отношением мимолетных мотивов к постоянным. Он вытекает из совместного действия длящейся сущности человека и его положения в данный момент». Разделение мотивов на мимолетные и постоянные подразумевает следующее.

У каждого человека существуют определенные предпочтения, направляющие его поступки. Один класс поступков может являться характерным для данного человека, другой – нет. Характерные поступки совершаются регулярно, нехарактерные лишь изредка и бессистемно. Как правило, они проистекают не из психического мира данной личности, а навеяны извне, и потому случайны и преходящи.

Каждый человек совершает поступки и того, и другого класса. Однако первый является определяющим, поскольку на достаточно продолжительном отрезке времени отклонения нивелируются, их тотальное влияние мало, а конечный результат можно спрогнозировать, имея в виду постоянные мотивы. При этом верно и то, что нехарактерная для данного индивида интенция, найдя соответствующее воплощение, может сыграть решающую роль в его судьбе. Однако подобные вещи не поддаются теоретизации, да и вероятность их не очень велика.

Проиллюстрируем абстрактное примером. Есть гражданин Б., ведущий добропорядочную жизнь. Характер его уравновешен, а образ жизни не предполагает регулярного пьянства и конфликтов на бытовой почве. Нетипичная ситуация для гр. Б может быть следующей. Ряд событий (крупные неприятности на работе, развод с женой, унижение и оскорбление жизненных ценностей происходящими социальными процессами) привел к тому, что он не в меру напился с соседом на лавочке у дома и длительное время лежал пьяный около подъезда. Данный факт может вызвать локальные возмущающие действия, но поскольку он не характерен для гр. Б, регулярно не повторяется, влияние такого факта на линию судьбы пренебрежимо мало. Хотя, как отмечалось выше, оно могло бы быть и решающим, фатальным, если бы гр. Б, поссорившись с собутыльником, взял топор и порубал бы соседа. Или наоборот, его самого нашли бы менты и ради удовольствия забили насмерть, как это иногда у них случается. А потом сказали бы, что такого и нашли.

У иного же персональные особенности могут делать такое развитие событий весьма вероятным. Для иллюстрации постоянных мотивов рассмотрим другого, уцелевшего соседа гр. Б, гражданина У. Тот регулярно употребляет крепкие напитки, делаясь при этом раздражительным и агрессивным. К тому же в такие моменты у него замутняется сознание, далекое от кристальной чистоты и «насухую». Что же удивительного в том, что вчера, предаваясь полуденному возлиянию, он снес полчерепа лопатой своему коллеге-слесарю?

Также необходимо отметить, что зависимость вероятности реализации от произвола действительности у мимолетных мотивов существенно выше, чем у постоянных. Ну не окажись под рукой у гр. Б в нужный момент топора – чем бы он рубал своего соседа? Шутка не удалась бы, и все бы обошлось. Иное с гр. У. Пусть на этот раз не подвернулась лопата нужного размера, чтобы сокрушить голову богохульника, – пуля виноватого найдет, в дальнейшем, в другой ситуации, другим инструментом, и даже с другим человеком, но свершится: он все-таки низринет карающую десницу на презренного врага.

Так откуда же берут начало постоянные мотивы? Рассмотрим этот вопрос подробнее. В экзистенциальной целостности каждого человека можно условно выделить пласты знаний и чувственно-практического опыта. Под первыми мы имеем в виду результаты познавательно-рефлексивной деятельности субъекта, выражающиеся, преимущественно, в рационально-теоретической форме. Сюда относятся: общие представления об окружающем мире («вот это – стул, на нем сидят, вот это – стол, за ним едят…»), стандарты поведения и взаимоотношений с другими членами сообщества в различных ситуациях, более сложные идеи мировоззренческого порядка и другое. Вторые являются результатом кумулятивного движения чувственно-практической активности человека сквозь тернии бытия и представляют собой множество типов реагирования на те или иные возмущающие воздействия, отдельные виды интуиции и, в более общем смысле, способ переживания этого мира вообще. В сумме же, взаимопереплетаясь, первые и вторые представляют собой базис, на котором происходит зарождение желания субъекта, они ответственны за то, что он захочет. Откуда же берутся эти пласты?

Пласты знаний. Сформулируем главный тезис. Основной объем этих пластов как в содержательном, так и в количественном измерении у среднестатистического человека составляют некритически приобретенные, принятые на веру знания. Мы получаем их от родителей, учителей, просто других людей, из книг и т.д. Наша способность привнести свою толику меркнет перед общим массивом нажитого человечеством, к тому же она проявляется лишь в зрелом возрасте. Мы убеждены в том, чему нас научили. Научили бы иному, и позиция стала бы противоположной.

Сказанное справедливо для рассуждений различного масштаба. В частной ситуации оно верно, например, для молодого ученого, который попал в определенную научную школу и, впитав ее идеи, сделался их проводником. Если говорить об обществе, это применимо на уровне культурных характеристик, политических взглядов, мировоззрения в целом (например религиозное мировоззрение, сциентистское и т.д.).