Полная версия

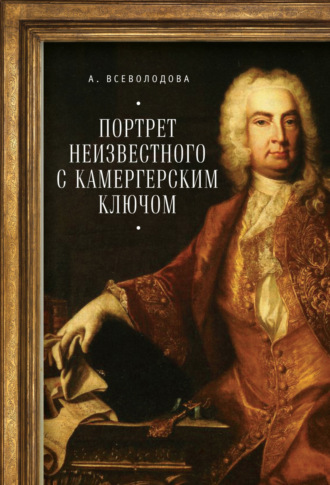

Портрет неизвестного с камергерским ключом

Самой блистательной и прекрасной жемчужиной столицы бесспорно является так называемая 1-ая линия (надо добавить, что план города подразумевает деление его на проспекты или линии). Она идёт сразу по берегу Невы и строительство в ней самое дорогое и почётное. Чтобы дать вам должное понятие о стоимости возводящихся в ней дворцов, скажу, что патрон Фрола, получивший в качестве высочайшей милости, право ставить в первой линии дом свой, не знал, как от неё отговориться, потому что и нынешний его дом на Мойке вводит его в долги. «Волынский двор», как прозывают в народе участок земли, подаренный государыней Артемию Петровичу, очень велик и утопает в зарослях черемухи и акаций. Нанятые к тому садовники трудятся, чтоб превратить в регулярный парк ту часть участка, что обрамляет фасад дома, выходящий на реку. Что же касается вида из окон, смотрящих в сад с другой стороны, то он, сообразуясь со вкусом хозяина более нежели моды, по-прежнему верен натуре, не родящей на нашей болотистой почве гротов, и не вырезывающей из дерев пирамид, шаров и ваз. Вообще, о всём что касается до архитектуры столицы могу оповещать вас каждою почтою, ибо генеральный директор застройки города господин Еропкин, ближайший человек Артемия Петровича и без позволения его никакие планы других архитекторов утверждены быть не могут. Кроме гоф-интенданта господина Еропкина, Фрол часто видит в доме другого вельможу – Татищева, который пожалован государыней, если не обмолвлюсь, камергером. Кроме него бывает здесь горный инженер Хрущов. Последний любит говорить с господином Еропкиным о его занятиях, например, о четырёх книгах Андреа Палладно об архитектуре, которые Еропкин перевёл на русский язык и составил обширные к ним комментарии. Кажется, господин Хрущов тоже несколько знаком с наукою о строении, потому что вместе с Еропкиным и архитектором Земцовым, обсуждал созданную ими инструкцию «Должность архитектурной экспедиции». Фрол слишком мало может понять всё значение сего труда, но всё-таки достаточно рассудлив, чтобы сообщить вам, что сия книга есть первая в нашем отечестве регула, столь обширная и полная, имеющая разъяснить все особенности искусства строений и превосходящая труды многих итальянских мастеров.

За сим с горячею любовью кланяюсь вам, государыня матушка, прошу ваших молитв о нас, и льющусь желанием со следующею почтою известить вас о службе Фрола, о которой пока сообщить не имею более, как только что господин Волынской положил ему 30 рублей жалования.

Покорная ваша дочь, Налли».

Читатель спросит каким образом сердечное желание Налли исполнилось. Всё событие произошло следующим порядком.

Первым делом, по приезде в столицу, Налли послала Фрола разведывать, где искать дом Волынского, а де Форса – позаботиться о том, чтобы предстать перед генералом в должном виде. О том, чтобы перешивать для себя платья Фрола Налли и слышать не хотела и велела изрядную часть денег, находящихся в их руках, употребить на лучшее платье. Таким образом, де Форс принужден был привести в трактир портного – своего соотечественника и объявить ему, что для предстоящего машкарада Налли требуется мужское платье. Машкарады с подобными метаморфозами только входили тогда в моду при дворе цесаревны Елисаветы и портной при виде незначительности своих клиентов немало был удивлен заказом.

– В случай попали, сударыня? – не удержался спросить он, делая обмеры, крутя Налли так, сяк и записывая свои расчёты.

– Mêle toi de tes affaires[4], – отвечал де Форс.

– О! – сказал француз и не решился более предлагать вопросов, рассудив, что Налли приглашена к маскараду лейб-медиком цесаревны Лестоком, пользовавшимся известностью искустного хирурга и покровителя некоторых прекрасных девиц.

Результат трудов портного поразил как мастера, так и клиента. Мужской наряд превращал достоинства наружности Налли в исключительные.

Всё, что в облике её внушало, так не личащие девичьей юности, представление о подвиге или катастрофе, обратилось в тонкое благородное чувство, какое редко бывает разлито по лицу даже самого прекрасного юноши и нераздельно сливается с убеждением в его высоких нравственных достоинствах и чести. В то же время, девичий овал лица, глаза, умеющие выражать не только добродетели гражданские, но и куда более нежные чувства, изящные линии лба и носа, придавали новому облику Налли что-то лёгкое, и вызывающее ту улыбку, какою мы награждаем прекрасное и счастливое дитя.

Де Форс и Фрол, впервые увидавши сию метаморфозу, не сразу смогли найти слов, чтоб выразить мнение своё, но их потрясение и восторженные взгляды не оставляли никаких сомнений.

– И король Франции не откажет вам, сударь, если вы только пожелаете стать украшением Версаля и его обер-камергером, – воскликнул де Форс.

В ответ Налли раскланялась, вызвав новый взрыв восторга в обоих зрителях.

Конечно, в новом облике Налли имелись некоторые недостатки, ибо хотя о стройности стана и лёгкости походки и говорить не приходилось, грудная клетка её и плечи были слишком узки, а руки и ноги – слишком хрупки и малы, но как это всегда бывает при редкой красоте, даже недостатки мнимого юноши казались его милыми особенностями, придающими очарование ему одному свойственное.

Кроме того, мужское платье и имя Фрола Кущина освободило Налли от страха какой-нибудь неловкостью создать невыгодное о себе мнение. Она играла роль, видела, что роли не испортит и оттого на все её действия лег отпечаток изящной ловкости.

Однако, впервые оказавшись перед домом на Мойке, на который указал ей Фрол, Налли снова ощутила, как робость накладывает жёсткую узду свою не только на шаги её, даже на мысли. Здесь все – благо и несчастье ее жизни, сердце, мысли, все существо. Успеет ли снискать блаженство тут остаться?

Слух и сердце следят все звуки раздающиеся кругом – не услышат ли его голоса, глаза – все предметы, самые следы на земле – не его ли, еще горячие?

Что говорить, с кем, в каких выражениях заключить свое намерение, как держать себя, чтоб не сделать промаха и не получить отказа? Налли трепетала одной мысли быть изгнанной из воображаемого рая. Шепча молитву, она вошла на двор, но вид замкнутых парадных дверей с лакеями, при них стоявшими, смутил Налли, и она, поворотила от них вправо к конюшне. Каков уготован конец сему пути? Она все шла, сама не зная, что станет отвечать, если её остановят. Перед собой она заметила двоих людей в одном из которых признала Родионова.

– Пётр Васильевич пишет, что по осмотру его рожь не надёжна и на сев занять требуется, если нам не у кого взаймы брать окажется, то не прикажете ли докупить сколько потребно станет? – говорил незнакомец.

– Прежде того, как Яков Кашинцев всего не осмотрит, отнюдь денег не выдам, и в том стою, что скудость и недород Петром Васильевичем много прикрашены, впрочем, не по какому умыслу как от усердия к избытку поселян другого лета, когда убираться станут.

– Так что отписать Петру Васильевичу прикажете?

– Отпиши, что хозяин посылает ему в помощь Якова Кашинцева, только смотри чтоб не в гнев управляющему писано было, будто ему в недоверие, – отвечал Родионов.

При этих словах собеседники заметили Налли и оборотились к ней. Не имея возможности в первую свою встречу хорошенько разглядеть Родионова, Налли приятно поражена была благообразием мужественного лица и выражением торжественной строгости в умных, серых глазах его. Сухая высокая фигура Родионова уже несколько согнута была годами и облачена в английского сукна чёрный кафтан. Внезапно поддавшись своей симпатии, Налли решилась обратиться к Родионову.

– Позвольте, сударь, назвать вам свое имя и причину, по которой имею удовольствие вас приветствовать, – проговорила она с поклоном.

– Сделайте приятность, – с удивлением отвечал Родионов, отдавая ей поклон.

– Я называюсь Фрол Кущин и с тем прибыл сюда, чтобы искать места в канцелярии его превосходительства генерал-аншефа Волынского.

– Вы напрасно трудились прибыть к нам, юноша, ибо у господина Волынского имеется три секретаря. Ещё один взят не далее месяца назад, и того вполне довольно.

– Что вы, сударь, – с горячностью возразила Налли, – разве льщусь я служить секретарем его превосходительству? Я только ласкаюсь исхлопотать себе место младшего канцеляриста, готов служить не секретарем, но секретарям.

– Готовность, сударь, совершенно излишняя.

– Быть может, вам небезполезны будут французские переводы? Не хочу хвалить себя сам, но я составляю их изрядно и скор в сём деле.

Не громовая стрела, крошащая твердыни, блещет в глазах Налли – сопровождаемый двумя спутниками, из конюшни выходит Волынской. Налли следит шаги его. Ах, он прекрасней, чем показался ей в первый раз! Что за взор – разве орел может кинуть такой окрест себя! Какой чудный огонь мерцает в очах – словно в сокровенном святилище. Точно драгоценным покровом над ним – соболиные брови.

Темные волосы собраны все назад, перевязаны атласной лентою. Каким статным, высоким молодцом он глядится! Как личит ему тонкая голландская рубашка с батистовыми манжетами, нескрытый кафтаном, камелотовый камзол. Точно ли обращались к нему, бывшие при нем девицы «батюшка»? Пригоднее было бы сказать «братец».

Волынской повернулся к Налли спиною, остановился и принялся что-то выговаривать своим спутникам. Налли не сводит глаз с него, старается сообразить свои действия. Куда там! Она забыла прошедшее, не помнит настоящего, не понимает Родионова, который уже вторично напоминает ей, что «ежели другого никакого дела нет, то он не хочет чинить любезному посетителю задержки».

«Господи, Ты ведаешь моё сердце – в нем нет ничего противного Тебе. Если я не нужна ему, пусть меня выгонят, но, если я могу быть полезна, позволь мне остаться» – молила Налли. Волынской, почувствовав на себе её взгляд, оборотился и тотчас, оставив людей своих, приблизился.

– Ласкаюсь видеть в вас резонабельность, сударь, несмотря на оказанный вам приём, – начал он, метнув недовольный взгляд Родионову, – который, конечно, мог быть учтивее для посланца матушки-царевны. Я ждал вестей от лейб-медика и, признаться, его самого. Но раз господин Лесток за обилием дел важнейших, манкирует посещением старых друзей своих, что ж, я рад и его…, – Волынской сделал паузу, глядя на Налли вопросительно и видимо ожидая услышать чин и имя своего посетителя.

– Артемий Петрович, это не от Лестока, но случайный человек, – начал было Родионов, но Налли, подобно отроку ищущему золотых шпор, преклоняет колено:

– Votre Majesté. Acceptez le service l’indigne de ce chevalier еt ne le laissez pas périr en deprivance d’accomplir celui-ci[5].

Родионов фыркнул, не хуже лошади, но в лице хозяина его Налли не заметила никакой насмешки. Ах, за один этот благосклонный взгляд она с восторгом отдаст годы жизни!

– Как ваше имя? – спросил он по-русски, ибо хотя уловил общий смысл речи Налли, не столько владел французским языком, чтоб отвечать на нём, – и как имя патрона, которого вы намереваетесь оставить?

– Сир, – отвечала Налли, повинуясь знаку подняться, – Я молю провидение о том, чтобы вы стали моим патроном, ибо я недавно именно с тем приехал из провинции, чтобы найти себе патрона.

– Из провинции? Из какой? Из Лангедока, должно быть? – усмехнулся Волынской.

– Из-под Царицына, недоросль Фрол Кущин. Вот мой паспорт.

– Скажи мне, Фрол Кущин, – раздумчиво произнес Волынской, разглядывая бумаги, поданные Налли, – отчего ты явился именно ко мне? Могу предположить, ты мог бы при малом дворе Елисаветинском протекции искать, ибо столько уже походишь на пажа, что был нынче мною за одного из них принят.

– Сир, во всех столицах есть только один патрон – вы, и только один двор – ваш.

Родионов переступил с ноги на ногу, хотел что-то сказать, но смолчал.

– Жалования в размере какого, быть может, ожидаешь, я платить не могу.

Налли теряет голову от сознания, что Волынской ее не прогоняет. Так паж, восхищенный блеском лат, лица, имени своего господина ищет сразиться и погибнуть в глазах его. Он рожден на то, иного не знает и не желает. Если б только мог, положил к ногам его все царства мира. Налли хочет объявить, что согласна служить вовсе без жалования и вызвать тем подозрения в каком-нибудь зловредном умысле, но к счастию, перебита.

– Называй меня Артемий Петрович, и ответь не встречал ли я тебя прежде. Бывал ты в Казани?

– Не бывал, Артемий Петрович.

– Это странно, ибо прежде моего прибытия в Казань, я не мог тебя запомнить – ты был тогда ещё отроком, – проговорил Волынской и задумался, пытаясь отыскать в памяти затерянный образ.

Налли, желая и не решаясь посторонним замечанием дать иное направление мыслям его, возносит безмолвно свои молитвы.

– Должно я ошибся, чем ты хочешь заниматься?

– Чем прикажете, Артемий Петрович.

– И грибы солить?

Налли растерянно молчит, в замешательстве глядя на Волынского. Тот смеется.

– На французском писать можешь ли?

– Писать на французском – моё удовольствие.

– Родионов, принеси книг Макиавелли столько, чтобы было довольно для удовольствия Фрола Кущина. А ты, юноша, подготовь мне к этому же часу на завтра экстракт на французском языке «рассуждение о добродетельной службе гражданской имеющей к пользе общества быть». Если труд твой успешным окажется, останешься у меня секретарём.

Таким образом, просидев всю ночь над Макиавелли, Налли при деятельной помощи де Форса, составила изящное рассуждение, которое и представила вместе с переводом на другой день. Артемий Петрович остался весьма доволен, и она утвердилась в должности секретаря его.

Налли скоро освоилась с новым своим положением и домочадцами Волынского. Выделиться ученостью среди них было не просто, ибо не грамотных не было среди дворни ни одного. Кроме умения читать и писать людям Волынского вменялось в обязанность обращаться «ласково и учтиво» как писал хозяин в специально составленном им для такого случая мемориале, не только с каждым человеком, но даже с лошадями и собаками. Что касается до входящих в сам дом господский лакеев, камердинеров, поваров, куафюров и прочей прислуги мужского рода то от них требовалось изучать историю древнюю и священную, латынь хотя сколько-нибудь, географию и все прочие науки до которых окажутся способны. Для того при доме Волынского была учреждена школа, в которой студент из Штутгарта Иоганн Зейгер преподавал языки, математику, и особенно латынь, до которой сам хозяин был большой охотник, и старался чтением сочинений древних законодателей, сенаторов и знатоков права восполнить недостаток подобных занятий в дни своей юности, проведённой посреди бранных полей. «Латынь» Альвара была неразлучною подругою Артемия Петровича. Вместе с нею читывал он «Поэтику», «Житие Сократово», «Разговоры архитектора с живописцем». Хорошо зная по-польски, он собрал изрядную на нем библиотеку, из которой, более других книг, выделял «Конфидерацию» и некоторые политические сочинения.

Разумеется, секретари и адъютанты его, в той или иной мере, изъяснялись на нескольких языках, неплохо были знакомы с трудами немецких политиков, например, «Истинной политике знатных и благородных особ», «О должности человека и гражданина» Пуфендорфа. Хозяин приказал перевести их на русский язык, и не раз сам читывал своим детям и воспитывавшимся у него бедным родственницам – девицам Елене и Прасковье. О воспитании последних Волынской хлопотал не менее, чем о добронравии собственных дочерей, для чего сам выбирал для них чтение, и заставлял переписывать по русски и немецки «Юности честное зерцало» и «Похваление девицам».

Вообще, не трудно было заметить, что деятельность государственная была для Волынского не столько должностью, сколько страстью. Он постоянно требовал новых переводов с латыни «Корпус права гражданского», с голландского – Юста Липсия, с итальянского – Траяно Боккалини и Никколо Макиавелли. Читая труды древних историков: Тита Ливия, Квинта Курция и более новые, такие как «Деяния церковные и гражданские»» Цезаря Барония, или «Введение в историю Европейскую» того же Пуфендорфа, Волынской стремился их превзойти, и сам занимался составлением пространных рассуждений по тому, или другому предмету. Любовь к чтению и сочинительству была спутницею Артемия Петровича с отроческих лет. Обладая в полной мере даром образно выражать свои мысли, он не ограничился блистать речами в собраниях и советах, но старался и рассуждениям своим придать подобающую, содержащимся в них мыслям, красоту. Когда он бывал доволен своим творением, то, повинуясь искренней своей радости, мог читать удавшиеся экстракты всем, кого считал достойным их услыхать, начиная от ближайшего своего друга графа Мусина-Пушкина и дочерей, до дворового музыканта Бункорковского и заведующего всеми припасами домашними Векиана. Забегая вперед, можно прибавить, что Налли также бывала его слушательницей, ибо полнее всех могла разделить гордость автора, хотя и весьма уступала многим в возможности оценить достоинства способов улучшения государственных дел. Во всяком слове она видела подтверждение добродетелей сочинителя, а в предисловии восхищена и тронута была изрядною скромностью, с которой он обращался к министрам следующих столетий. «…не риторическим порядком в расположении в том своём сочинении глав написал, в том бы меня не предосуждали, того ради что я в школах не бывал, а обращался с молодых лет в военной службе… и ежели, вы, господа почтенные, усмотрите сверх что к изъятию и дополнению, прошу в том потрудиться, и я на резонабельное буду склонен и сердиться и досадовать за это не стану».

Другим обширнейшим занятием, которому Волынской отдавал почти столько же сил, но гораздо менее – сердца – были его вотчины и их устройство. Ему принадлежало около 2500 душ, а годовой доход составлял 500 рублей. Он мог быть почти вдвое выше этой цифры если бы Волынской не столь ревностно заботился о покое и довольстве людей своих в подмосковных Вороново и Петино, Новоникольском – в Дмитровском уезде, Телепино – в Вологодском, Васильевское – в Юрьевском, Батыево – в Луховском, Архангельское – в Пензенском, а также, в оставшихся от покойной жены, селах Бабасово, Арефьино и Пурук. Волынскому непременно хотелось, чтобы люди его жили мирно и учтиво, поскольку ставил себе всякую грубость их и беспечность в поношение. Управляющим вменялось в долг, разными приятными для крестьян способами, искоренять невежество и излишнюю суровость из жизни их, для чего хозяин составлял разнообразные инструкции: «об управлении деревень», «о десяти Божьих заповедях» и другие. Особенно требовалось не пропустить человека, склонного к учению или художеству, но отправлять таковых для учения в Москву. Также он имел попечение о всех лицах, не могущих по тем или иным причинам работы исполнять. Забота об их пропитании, платье, жилище, а в случае если эти лица молоды – учении и воспитании регламентировались несколькими пунктами, сочиненного для того мемориала «об отеческой и нелицемерной любви, какую в сердце дворянину содержать надлежит». В приданое бедным невестам приказывалось отдавать «добра и денег», чтобы отнюдь «женихи таких бедных сирот ради скудности средств их не манкировали». Кроме того, особенные суммы выделялись на случаи «которые в никакой регламент вместить невозможно, но которые от усердия и добрых свойств в людях происходить могут и которых нельзя без должной награды оставлять», на украшения церквей и содержание причта. Наибольшую же заботу имел обер-егермейстер о людях, трудящихся для его конюшенного ведомства, заходя в ней так далеко, что не останавливался перед, уже не регламентированными никакими мемориалами, выплатами нужным лицам ради избавления своих людей от солдатчины, или подушной повинности.

Обо всем этом Налли узнала со слов её окружающих, собственных наблюдений и благодаря переписке, которую вела для патрона с его управляющими.

Как легко дышится в его доме, как радостно глядеть на самые обыкновенные предметы! Налли будто возвратилась с чужбины, где все враждебное, скучное. Тут родной, любезный язык – говорят все о нем. Слух постоянно ловит его имя, словно слышанную в колыбели речь, по которой тосковал посреди незнакомых наречий.

Домочадцев она разделяла по степени их преданности генералу на три категории – тех, кто служил по совести, тех кто искал пользоваться чем-либо, мало заботясь, или не заботясь вовсе о деле, и людей, преданных именно личности хозяина, среди которых попадались лица из первой и второй категории. Иван Родионов, бесспорно был самым ярким представителем первого и третьего типа служащих у Волынского. Василий Кубанец, дворецкий его – возглавлял в уме Налли список лиц, принадлежащих ко второму типу и был вреден в высшей степени. Хотя по роду своих занятий они виделись не часто, Налли казалось, что Кубанец понимает насколько неприятен ей и платит полной взаимностью.

Отношения со старшим секретарём Родионовым, несмотря на прилежные усилия Налли снискать его расположение, также не ладились.

Часто, утомлённая непрерывными переводами и подготовлением мемориалов, Налли не имела охоты идти с другими секретарями обедать и, испросив принести ей что-нибудь со стола, оставалась в канцелярской. Несколько времени она продолжала ревностно писать, но потом мысли её обращались к патрону.

Она видела его таким, каким запомнила при отъезде в Вороново, рядом с которым он намеревался осмотреть и купить пустошь, принадлежащую некому Григорию Кудаеву, с тем чтобы устроить там усадьбу. Налли соображала сколько времени проездит Волынской и какие бумаги приказано будет изготовлять, с привычным нежным чувством к его, обитому красной каразеей, экипажу, серебряному столовому прибору, который он везде за собой возил, походному канфору с кофейником, паре дорожных пистолетов и всем мелочам до него относящимся. Наконец мысли её путались, и она дремала, сложив руки на конторке перед собой, и уронив на них голову. Непривычный труд делал её слишком тяжёлою, и первое время утверждения в своей должности такое положение было Налли не за редкость. В доме имелось множество книг и рукописей. Не только секретари должны были уметь тотчас отыскать любое из сих сочинений, таких как, например, «Описание Персии и Грузии», «Издание полное договоров России с Ираном», «Издание слов Феофана Прокоповича», «Летописец Стрыйковского», «Известие о житии русских князей от Рюрика», но и иметь хотя некоторое представление о содержащихся в них мыслях.

Обширность обязанностей иногда приводила Налли в слёзы, тёкшие, впрочем, не от горькости труда, но от опасения с ним не сладить и лишиться благосклонности Волынского. Дабы избегнуть сего несчастья она почасту приносила копии рукописей и книги в своё жильё и прибегала к помощи де Форса. Последний просиживал за письмом ночами, а наутро втолковывал своей госпоже содержимое полученных экстрактов.

Вскоре Волынской вернулся, привезя с собой новые купчие и реестры, разбиранием которых занялись в канцелярии, и с которыми нужно было разделаться возможно скорее. Потому, а может быть и не только по этой причине, адъютант Иван Родионов и секретарь возглавляемой Волынским иностранной коллегии Иван де ля Суда, однажды, в свою очередь, просили Налли принести им съестного, а сами к столу не вышли, отговорившись срочностью дел.

– Каков? – сказал де ля Суда, когда шаги Налли смолкли, – Не долго целил, хорошо попал.

– Видно такая ему фортуна, – задумчиво отвечал Родионов, – Горько, конечно. Более 20 лет Артемию Петровичу служу, вместе в плену пять месяцев в Стамбуле томились. Сколько натерпелись всего – нарочно экзекутор перед темницею сидел, чтобы в глазах наших быть, и каждый час приказу дожидался нас терзать. Бог миловал. По Каспию флотилию водили, со шведами бок о бок воевали. А теперь, видишь ли, кого мне в камрады определил. Бранить Фрола мне не по совести – чистосердечен, добр, скромен, учтив, в обращении приятен столько, что и камергеру впору. Прибавь к тому шестнадцатую весну – и вот Фрол. Однако слишком хозяин скор на милость. Нельзя красоте лица и слога столько веры давать. Пусть с моё послужит, а милость – если заслужит.

– Заслужить ему нечем. Обучен не изрядно. В делах ничего не смыслит. На днях даю ему старых реестров три ящика, которые из Шемахи ещё наш генерал привез и с ними же купчие на жеребцов итальянских вместе со счетами во что зимовые сих жеребцов вышло. Свалил сей хлам в кучу, только чтоб его занять нестоящим чем. «Нумеруйте, сударь», – ему говорю, а он на них глядит, будто не знает с какого конца подступиться, а спросить видно совестно и не хотел неспособность свою показать. Крепился сколько-то, потом препечальным голос ко мне: «Римским колонтитулом или иным?»

Оба секретаря расхохотались.

– Но ты, однако, ему показал?

– Когда объяснить порядком и дело не сложное, то он весьма искусен и скор. Толковать много и не пришлось, я только ему заметил, что «нумеровать» означает отбирать по годам, потом месяцам и числам, по величине счета, по содержанию купчей. Он всё исполнил нельзя как лучше. Я хоть и смеюсь иногда над ним, а он мне по сердцу.