Полная версия

Любовные страсти старого Петербурга. Скандальные романы, сердечные драмы, тайные венчания и роковые вдовы

Про нее вскоре тоже забыли. И уже мало кого интересовало, что семь лет спустя, в 1832 г., она вышла замуж за полковника Николая Михайловича Лемана. Он происходил из незнатной и небогатой русской дворянской семьи, прославился в Русско-турецкую войну 1828–1830 гг. Екатерина родила восьмерых детей – четырех сыновей и четырех дочерей…

А что же Владимир Новосильцев? К раненому пригласили известного медика Николая Федоровича Арендта – того самого, который спустя двенадцать лет попытается спасти Пушкина, смертельно раненного. Лекарь объявил, что рана Новосильцева не оставляет надежд.

Перед смертью Новосильцев говорил: «Сокрушаюсь только о том, что кончиною моей наношу жесточайший удар моим родителям, но вы знаете… честь требовала, чтобы я дрался, я уверен, что для них легче будет видеть меня в гробу, нежели посрамленного, и они простят мой поступок, судьбами мне предназначенный».

Он умер через пять дней после поединка, 14 сентября 1825 г. Последними словами Новосильцева стало несколько раз повторенное: «Моя бедная мать». В начале октября катафалк с покойным отправили в Москву: тело забальзамировали, а сердце, закупоренное в серебряном ковчеге, мать везла с собой в карете.

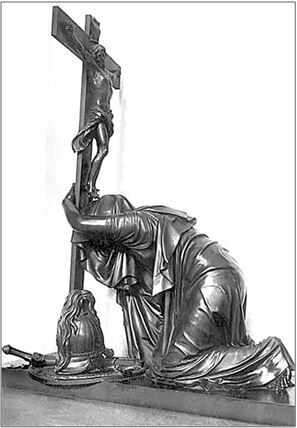

Надгробие В.Д. Новосильцева в подклете собора Новоспасского монастыря. Скульптор В.И. Демут-Малиновский

Новосильцева похоронила своего единственного сына в фамильном склепе Новоспасского монастыря в Москве. Рядом она заготовила место для себя. Над могилой сына она поставила памятник – бронзовую плачущую фигуру, выполненную по проекту выдающегося скульптора В.И. Демут-Малиновского. Памятник, который искусствоведы считают шедевром монументального искусства, сохранился до сих пор, несмотря на все зигзаги судьбы Новоспасского монастыря после революции. В нем во время Гражданской войны был концентрационный лагерь, с 1935 г. монастырем распоряжалось хозяйственное управление НКВД. В 1990 г. в обитель вернулась монашеская жизнь…

Оплакивая утрату сына, мать вся отдалась молитвам и до самой своей кончины в 1849 г. не снимала траура. Она посвятила свою жизнь милосердию и благотворительности. Активно участвовала в делах Женского патриотического общества, учредила сеть училищ, названных в ее честь «Екатерининскими», где девочки осваивали грамоту и швейное мастерство.

Через девять лет после дуэли, в 1834 г., на месте постоялого двора близ места дуэли, куда перенесли смертельно раненого сына, Новосильцева заложила церковь во имя Св. Равноапостольного князя Владимира, спустя четыре года храм освятили. В богослужении участвовал священник церкви Сампсония Странноприимца на Выборгской стороне Барсов, исповедовавший Новосильцева перед смертью. Со временем у петербургских офицеров сложился обычай: в случае грозящей им опасности (например, перед дуэлью) приходить молиться в эту церковь.

Памятник на месте дуэли в парке Лесотехнического университета. Круглые плиты отмечают позиции, где стояли дуэлянты

В зданиях, стоявших рядом с храмом, Новосильцева устроила богадельню, поступившую в ведение Совета Императорского Человеколюбивого общества. Непосредственное место дуэли, по желанию Новосильцевой, отметили круглыми гранитными плитами. Спустя полтора века, в 1988 г., на месте дуэли установили гранитную стелу. В церемонии ее открытия участвовали потомки Черновых. Постройки Орлово-Новосильцевского заведения сохранились до наших дней, но храм во имя Св. Равноапостольного князя Владимира, стоявший между ними, уничтожили в 1932 г.

Остается добавить, что история трагической дуэли не забыта. Она стала одной из самых красивых любовных романтических легенд Петербурга. Что же касается оценок, то приведем мнение историка Ивана Толстого: «Политическая заряженность, невротизированность этой истории очень убедительно показана Яковом Гординым. Но в действиях черновской стороны видна и безжалостная провокация… Светлый облик Рылеева, признаться, сильно мутнеет. Смущает и характер Чернова-старшего: как мог генерал не понимать, что такое порох отказа!.. Не правильнее ли называть подобную честь скорее барством диким – барством наизнанку?».

Пистолеты, свинец и дробь…

Нет, наверное, в Петербурге более трогательной и романтической легенды, чем история о трагической любви Ромео и Джульетты по-петербургски – Карла и Эмилии. В законченной литературной форме легенда эта впервые прозвучала, пожалуй, в воспоминаниях Льва Успенского «Записки старого петербуржца», впервые увидевших свет в 1970 г.

Согласно версии Льва Успенского, в одной из немецких колоний близ Лесного, дачного пригорода в северных окрестностях, жили некогда две семьи. К одной принадлежал юный Карл, к другой – прекрасная Эмилия. Молодые люди без памяти любили друг друга, но родители, узнав об их любви, отказали им в женитьбе: Карл, по их мнению, еще недостаточно зарабатывал.

Прошло десять лет, Карл и Эмилия снова попросили родительского согласия, но снова получили отказ. Прошло еще двадцать лет, и влюбленные вновь обратились за благословением, но опять услышали твердое родительское «нет». И пятидесятилетние Карл и Эмилия, отчаявшись добиться согласия родителей, взявшись за руки, бросились в пруд.

Когда наутро их тела вытащили баграми, то все увидели, что и мертвыми Карл и Эмилия продолжают держаться за руки. Даже смерть не смогла разлучить их. И тогда по совету местного пастора прихожане назвали их именами слободскую улицу, чтобы отметить столь удивительную любовь и не менее удивительное послушание родителям…

За долгие годы легенда обросла домыслами и выдумками, поэтому узнать, как же все произошло на самом деле, уже никогда не удастся. Одно можно сказать: Карлу и Эмилии никак не могло быть пятьдесят лет, когда они покончили с собой. Согласитесь, их поступок совсем не свойственен умудренным опытом людям. Более чем вероятно, что они были молоды, как Ромео и Джульетта. По одной версии, они утопились в пруду, по другой – вместе приняли яд, по третьей – застрелились. Есть и совсем неправдоподобная версия – как будто бы они пронзили друг друга шпагами.

Многое в этой легенде проясняет то, что дело происходило в немецкой колонии, ведь их обитатели жили особым, замкнутым миром, свято соблюдали незыблемые традиции, не допуская ни малейшего отступления от устоев.

Впрочем, легенда легендой, а архивные материалы подтверждают, что эта история произошла на самом деле. Впервые ею заинтересовались в 1916 г. члены Кружка изучения Лесного при Коммерческом училище, что находилось на Институтском проспекте. Одному из них, Сергею Безбаху, удалось разыскать местного колониста-старожила, еще помнившего о том трагическом случае. Его уникальные воспоминания, сделанные на немецком языке и потом переведенные на русский, сохранились в архиве кружка.

Выяснилось, что молодого человека звали вовсе не Карл, а Луи Брудерер, а девушку – Эмилия Каретан (именно так значилось в переводе с воспоминаний, написанных по-немецки, хотя в оригинале фамилия звучала как Keritin). Их тела нашли рано утром в четверг 4 августа 1855 г. в Беклешовом лесу, вблизи торфяных болот по направлению к Парголову и Мурину.

По воспоминаниям, «они лежали с воскресенья вечера несколько дней на этом месте и имели все признаки разложения. Она была менее обезображена, хотя целый мир насекомых глотал обоих мертвецов, его лицо окрашено было в зеленовато-синий цвет, что делало лицо неузнаваемым. В обоих телах пули прошли сквозь сердце. Она умерла моментально, он, по-видимому, сильно страдал». При досмотре места происшествия при молодом человеке нашли 18 пуль в коробке, портмоне с 2 рублями 85 копейками серебром, письмо на имя возлюбленной, в кармане пальто – кинжал, а под пальто – бутылочку, наполненную до половины порохом.

По словам старожила, причиной к столь «печальному поступку», когда, очевидно, Карл сначала застрелил Эмилию, а затем покончил с собой, послужило несогласие на брак матери девушки, а также тот факт, что судьба предназначала Карлу стать солдатом. Вспомним, что в это время шла Крымская война. После судебного вскрытия, согласно тем же воспоминаниям, тела покойников положили в два гроба и опустили на опушке леса в могилу. «Могила ежедневно украшалась зеленью и цветами, причем рисунок представлял собой крест. Впоследствии был водружен там простой крест».

Однако, как оказалось, это не единственное воспоминание о той трагической истории. В «Петербургском листке» в августе— сентябре 1883 г. опубликовали серию материалов под названием «Карл и Эмилия. (Давняя драма в Лесном)». Автор этих публикаций писал под именем «Новый псевдоним» (в ту пору практически все материалы в газетах подписывались литературными псевдонимами).

Упомянутый автор «Петербургского листка» провел собственное историко-журналистское расследование истории Карла и Эмилии. Версия, предложенная им, коренным образом отличается от традиционной легенды. Тем не менее у нас нет повода не доверять «Новому псевдониму». Ведь он провел свое расследование в 1883 г., когда со времени трагедии прошло всего 28 лет (а не 61 год, как в 1916 г.) и некоторые жители Гражданки еще хорошо помнили подробности. Кроме того, он предельно точно описал и надпись на могиле, и ее местоположение.

Газетчик собрал немало сведений местных старожилов, а затем ему удалось побеседовать с немцем-колонистом Августом из Гражданки, оказавшимся, по воле случая, непосредственным свидетелем той трагической истории. В 1855 г. ему было 14 лет. В тот злополучный день он собирал в лесу землянику и заметил двух незнакомых людей – прилично одетого молодого человека и молодую девушку лет 17–18, в белом платье и с венком из полевых цветов на голове. Мальчик догадался, что молодые люди – из тех петербургских гостей, что иногда приезжали из столицы сюда, в лесную глушь, для прогулок и сбора ягод и грибов.

Юноша и девушка шли под руку, причем очень медленно. Потом девушка внезапно остановилась и вполголоса сказала (по-немецки): «Здесь так хорошо… Умрем здесь, милый Карл». Они опустились на колени, и девушка, взяв в руки маленькую Библию, долго читала вслух молитву. «Я готова. Прощай, милый Карл», – сказала она потом. Он схватил ее за руки и стал целовать их: «Зачем ты сказала „прощай“? Ведь мы никогда не расстанемся!». – «Да, да, не расстанемся!» – отвечала девушка. Прошло еще несколько томительных секунд, юноша достал из кармана пальто небольшой пистолет, прозвучало два выстрела.

Бледный как смерть, 14-летний Август бросился бежать домой, в колонию Гражданку. Он рассказал все увиденное отцу, и тот велел: «Никому не говори ни слова, иначе тебе будет худо!». Гуго в точности исполнил приказание. А на другой день, рано утром, в Гражданку приехал из Петербурга богатый немец-фабрикант, пользовавшийся в Петербурге известностью и уважением, а вместе с ним – несколько полицейских чинов.

Вскоре жители Гражданки узнали, что накануне дочь фабриканта, одевшись в белое венчальное платье, приготовленное к ее предстоящей свадьбе, тайно ушла из дома. Поиски по друзьям и знакомым оказались тщетными, и отец обратился к полицмейстеру. На ноги подняли полицию, и уже ночью нашли ту извозчичью карету, что накануне утром привезла молодых людей в Лесной. По показаниям извозчика, они расплатились за экипаж в Сосновке, на дороге в Гражданку. Поэтому поиски и направлялись именно сюда.

Полиция подняла на ноги всех колонистов Гражданки, требуя, чтобы они отправились в лес на поиски. Фабрикант объявил, что выдаст сто рублей тому, кто первым найдет его пропавшую дочь. Гуго, вместе с отцом, также отправился в лес, и прямо привел его к тому месту, где случилась трагедия. Фабрикант, увидев бездыханное тело дочери, лишился чувств, его на руках отнесли в карету и увезли в Петербург…

История их трагической любви была такова: красавица Эмилия – единственная дочь немца-фабриканта. В его конторе служил молодой человек по имени Карл, получивший образование за границей и приходившийся фабриканту дальним родственником. Молодые люди, встречаясь очень часто, полюбили друг друга, и юноша решился просить руки девушки у своего богатого родственника и патрона. Однако тот ответил отказом и выгнал юношу со службы, пригрозив ему высылкой за границу при помощи властей, если он осмелится хоть один раз увидеться с его дочерью. Видя, что это не помогло и его дочь грустит и тоскует по своему любимому, отец задумал выдать ее поскорее замуж. Нашелся очень скоро и жених: им оказался старый приятель фабриканта, вдовец, тоже немец и коммерсант, сорока лет с лишним да еще вдобавок с кучей детей от первой жены.

Жених хотел, чтобы свадьбу сыграли как можно скорее. Отец девушки согласился, и через две-три недели приданое уже было готово, в том числе и белое венчальное платье. Тем временем Карл и Эмилия продолжали тайно встречаться каждый день. Бойкая русская горничная, служившая в доме отца-фабриканта, была посвящена в тайну их любви и усердно способствовала их переписке и свиданиям. В те времена барышни еще не отличались «эмансипированностью», поэтому побеги из родительских домов и гражданские браки являлись большой редкостью. Обвенчаться же тайно, по лютеранскому обряду, представлялось невозможным. Бежать за границу, не имея заграничных паспортов, которые из-за шедшей тогда Крымской войны получить было очень трудно, молодые люди не могли. Поэтому сложившееся положение представлялось возлюбленным до отчаянности безысходным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.