Полная версия

Взгляни на арлекинов!

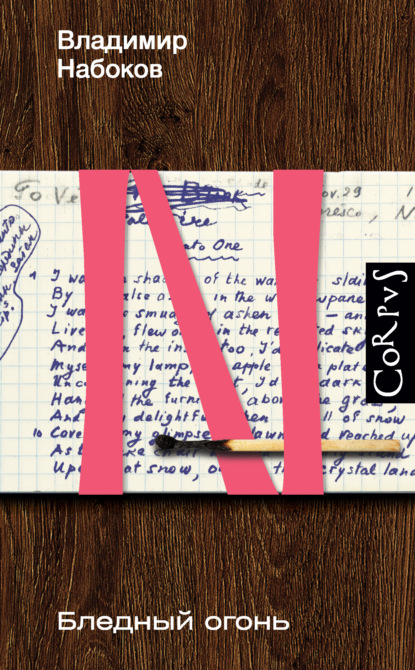

Владимир Набоков

Взгляни на арлекинов!

Copyright © 1974, Dmitri Nabokov

All rights reserved

© А. Бабиков, перевод, статья, комментарии, перевод фрагментов писем, 2013, 2023

© Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство Аст», 2023

Издательство CORPUS ®

* * *Посвящается моей жене

Часть первая

1

Первую из трех или четырех своих жен, сменявших одна другую, я встретил при довольно странных обстоятельствах, развитие которых напоминало неуклюжий тайный сговор, с никчемными подробностями и главным крамольником, не только не имевшим представления относительно его истинного предмета, но еще настаивавшим на совершении бессмысленных действий, исключавших, казалось бы, малейшую возможность успеха. И все же из самих этих промахов ему невольно удалось сплести паутину, в которую ряд моих ответных оплошностей заставил меня угодить и выполнить предназначение, составлявшее единственную цель заговора.

Как-то во время весеннего триместра моего последнего года в Кембридже (1922) я согласился, «будучи русским», разъяснить кое-какие тонкости в устройстве гоголевского «Ревизора». Его готовила к постановке, в английском переводе, театральная группа «Светлячок», руководимая Айвором Блэком, талантливым актером-любителем. У нас был общий наставник в Тринити-колледже, и он едва не свел меня с ума, без конца изображая жеманные ужимки старика, – спектакль, продолжавшийся почти все время нашего завтрака в «Питте». Короткая деловая часть разговора вышла еще менее приятной. Айвор Блэк намеревался облачить Городничего в утренний халат, поскольку «вся пьеса ведь просто дурной сон старого пройдохи, и разве ее русское название, “Ревизор”, не происходит от французского rêve – сон?». Я сказал, что, на мой взгляд, это кошмарная идея.

Если и были репетиции, они прошли без моего ведома. Собственно, как мне только что пришло в голову, я не уверен даже в том, что его постановка когда-либо предстала перед огнями рампы.

Вскоре после этого я встретился с Айвором Блэком во второй раз – на какой-то вечеринке, во время которой он пригласил меня и еще пятерых человек провести лето на Лазурном Берегу на вилле, только что унаследованной им, как он сказал, от престарелой тетки. Он тогда едва стоял на ногах, и неделю спустя, накануне своего отъезда, выглядел весьма озадаченным, когда я напомнил ему о его дивном приглашении, каковое, как оказалось, лишь я один и принял. «Мы с тобой – двое никому не нужных сирот, – заметил я, – и нам лучше держаться вместе».

Болезнь заставила меня провести в Англии весь следующий месяц, и только в начале июля я послал Айвору Блэку вежливую открытку с извещением, что я могу прибыть в Канн или Ниццу на следующей неделе. Я почти уверен, что упомянул субботу, вторую половину дня, как наиболее вероятное время приезда.

Попытки телефонировать со станции ни к чему не привели: линия оставалась занятой, а я не из тех, кто упорствует в борьбе с дефектными абстракциями пространства. Однако мой полдень был испорчен, притом что полуденное время у меня любимый пункт в повестке дня. В начале своего долгого путешествия я убедил себя, что мне уже много лучше; теперь мое состояние было ужасным. День выдался не по сезону пасмурным и унылым. Пальмы не раздражают только в миражах. По какой-то причине таксомоторов, как в дурном сне, было не сыскать. В конце концов я забрался в маленький провонявший автокар из синей жести. Поднимаясь по петлистой дороге, со столькими же поворотами, сколько было остановок «по требованию», штуковина на колесах дотащилась до моей цели за двадцать минут – и приблизительно за то же время я добрался бы туда пешком от взморья по легкому короткому пути, который я тем волшебным летом выучил наизусть: камень за камнем, ракитник за акатником. Оно казалось каким угодно, только не волшебным, во время той безрадостной поездки! Я согласился приехать главным образом в надежде утихомирить в «лощеных волнах» (Беннетт? Барбеллион?) нервное расстройство, окаймлявшее безумие. Левая сторона моей головы теперь превратилась в кегельбан боли. С другой стороны из-за спинки переднего кресла на меня поверх материнского плеча глазело тупое дитя. Я сидел рядом с покрытой бородавками женщиной во всем черном и сглатывал тошноту, качаясь между зеленым морем и серой скалой. К тому времени, как мы наконец доехали до деревни Карнаво (облезлые стволы платанов, живописные лачуги, почта, церковь), все мои мысли сосредоточились на одном золотистом образе: бутылке виски у меня в сумке, которую я вез в подарок Айвору Блэку и которую я поклялся откупорить до того, как она попадется ему на глаза. Шофер оставил без внимания мой вопрос, но похожий на черепаху маленький пастор с большущими ступнями, сходивший первым, указал, не глядя на меня, на боковую аллею. До виллы «Ирис», сказал он, идти три минуты.

Лишь только я взялся за две свои сумки, чтобы двинуться по этому проулку к треугольнику неожиданно выглянувшего солнца, как на противоположном тротуаре показался мой предполагаемый хозяин. Помню – и это полвека спустя! – что я вдруг усомнился: а подходящую ли одежду я взял с собой? На нем были брюки гольф и грубые башмаки, но несообразно с этим недоставало чулок, и обнаженные части голеней были отчаянно-красными. Он шел на почту или сделал вид, будто идет на почту, чтобы послать мне телеграмму с просьбой отложить свой приезд до августа, когда служба, которую он получил в Каннице, не будет более препятствовать нашим увеселениям. Он, сверх того, надеялся, что Себастьян – кем бы он ни был, – возможно, все еще приедет к сезону винограда или на бал лаванды. Бормоча все это себе под нос, он взял у меня из рук меньшую ношу – ту, в которой были туалетные принадлежности, медикаменты и почти завершенный венок сонетов (посланный в конце концов в один парижский эмигрантский журнал), а затем схватил и саквояж, который я поставил на панель, чтобы набить трубку. Полагаю, что такая повышенная внимательность к мелочам объясняется тем, что они случайно оказались в освещении передовых лучей грядущего великого события. Айвор нарушил молчание и, хмурясь, добавил, что он счастлив принимать меня в своем доме, но что он должен меня кое о чем предупредить – о чем следовало сказать еще в Кембридже. К концу недели или около того я могу взвыть от тоски из-за одного грустного обстоятельства. Его бывшая гувернантка, мисс Грант, бессердечная, но умная особа, любила повторять, что его младшая сестра никогда не нарушит правило, гласящее, что «детей не должно быть слышно», да, собственно, никогда это правило и не услышит. Грустное обстоятельство состояло в том, что его сестра… впрочем, он лучше отложит изложение ее случая до тех пор, пока мы с поклажей не доберемся до дома.

2

«Что за детство было утебя, Макнаб?», как Айвору нравилось меня называть, поскольку, как ему казалось, я походил на одного осунувшегося, хотя и смазливого молодого актера, взявшего этот псевдоним в последние годы своей жизни, или, по крайней мере, славы.

Чудовищное, невыносимое. Должен существовать всепланетный, междупланетный закон против такого нечеловеческого зачина жизни. Если бы в возрасте девяти или десяти лет мои болезненные страхи не сменились более абстрактными и избитыми тревогами (проблемами бесконечности, вечности, идентичности и т. п.), я бы утратил рассудок задолго до того, как обрел свои рифмы. Речь не о темных комнатах, или однокрылых агонизирующих ангелах, или длинных коридорах, или кошмарных зеркалах, с отражениями, растекающимися грязными лужицами на полу, – нет, то была нетакого рода опочивальня ужасов, но, проще и намного страшнее, мне не давала покоя некая коварная и прочная связь с иными состояньями бытия, не именно «предшествующими» или «грядущими», а вовсе вне границ и пределов, говоря языком смертных. Мне предстояло узнать больше, гораздо больше об этих ноющих сочленениях только несколько десятилетий спустя, так что «не будем опережать события», как сказал приговоренный к смертной казни, отвергая засаленную наглазную повязку.

Услады юности даровали мне временное облегчение. Я был избавлен от угрюмого периода самоублажения. Будь благословенна моя первая незабвенная любовь, дитя в вертограде, пытливые забавы – и пять ее расставленных пальцев, с которых капают жемчужины изумления. Гувернер позволил мне разделить с ним инженю из частного театра моего двоюродного деда. Две молодые развратные леди нарядили меня однажды в кружевную женскую сорочку и парик Лорелеи и, как в скабрезной новелле, уложили «маленькую стыдливую кузину» спать между собой, пока их мужья храпели в соседней комнате после кабаньей охоты. Усадьбы разных родичей, у которых я время от времени гащивал в своей ранней юности под палевыми летними небесами в той или иной губернии прежней России, предоставляли мне столько податливых горничных и светских кокеток, сколько могли бы предложить чуланы и будуары двумя столетиями раньше. Словом, если годы моего детства могли бы послужить предметом для диссертации, способной принести какому-нибудь педопсихологу пожизненную славу, моя юность, с другой стороны, могла бы преподнести, и, в общем, преподнесла, урожай немалого числа эротических пассажей, рассыпанных здесь и там, как подгнившие сливы и потемневшие груши, в книгах стареющего романиста. Собственно, ценность настоящих мемуаров в значительной мере обусловлена тем, что они являют собой catalogue raisonné[1] источников и начал и занятных родовых каналов многих образов моих русских и особенно английских книг.

С родителями я видался редко. Они разводились, вновь женились и разводились столь стремительно, что если бы хранители моего состояния были чуточку менее бдительны, меня бы в конце концов спустили с молотка чете каких-нибудь неизвестных родичей по шведской или шотландской линии – со скорбными мешочками под голодными глазками. Моя двоюродная бабка, баронесса Бредова, урожденная Толстая, женщина незаурядная, с лихвой заменила мне более близкую родню. Ребенком семи или восьми лет, уже таившим в себе зачатки закоренелого безумца, я даже ей, которая сама была далека от нормы, казался чересчур уж мрачным и апатичным; на деле я, разумеется, вовсю грезил наяву самым возмутительным образом.

«Будет тебе киснуть! – восклицала она, бывало. – Взгляни на арлекинов!»

«Каких арлекинов? Где?»

«Ах, повсюду. Вокруг тебя. Деревья – арлекины, слова – арлекины. А также числа и ситуации. Сложи вместе две вещи – курьезы, отраженья, – и ты получишь тройного арлекина. Давай же! Играй! Создавай мир! Твори реальность!»

И я творил. Клянусь Богом, я творил. В память о своих первых фантазиях я сотворил эту свою двоюродную бабку, и вот она сходит по мраморным ступеням парадного крыльца памяти, медленно приближаясь, бочком, бочком, бедная хромая дама, пробуя край каждой ступени резиновым наконечником своей черной трости.

(Когда она выкрикнула три этих слова – «Взгляни на арлекинов!», – они прозвучали стихотворной скороговоркой, слегка невнятно, и так, как если бы«зглянина», созвучная с «ангиной», нежно и вкрадчиво подготовляла появление этих задорных арлекинов, у которых ударная «ки», подчеркнутая ею в порыве вдохновенного убеждения, была как звонкая монетка среди конфетти безударных слогов.)

Мне было восемнадцать, когда грянула большевистская революция – глагол сильный и неуместный, согласен, примененный здесь исключительно ради ритма повествования. Рецидив моего детского нервического расстройства продержал меня в Императорской санатории в Царском большую часть зимы и весны. В июле 1918 года я оправлялся от болезни, уже находясь в замке своего дальнего родственника, польского землевладельца Мстислава Чарнецкого (1880–1919?). Как-то осенним вечером молодая возлюбленная бедного Мстислава показала мне сказочную тропу, вьющуюся через дремучий лес, в котором первый из Чарнецких пронзил последнего зубра при Яне III (Собеском). Я пустился в путь по этой тропе с рюкзаком за спиной и – почему не признаться? – с тревогой и муками раскаяния в юном сердце. Хорошо ли я поступил, бросив кузена в чернейший год черной русской истории? Знал ли я, как прожить одному в чужих краях? Был ли диплом, выданный мне особой комиссией (возглавляемой отцом Мстислава, почтенным и продажным математиком), спросившей меня по всем предметам того идеального лицея, который я во плоти ни разу не посетил, пригодным для поступления в Кембридж без всяких инфернальных вступительных экзаменов? Всю ночь я брел через лунный лабиринт, воображая шорохи вымерших зверей. Наконец лучи зари раскрасили киноварью мою древнюю карту. Когда я решил, что уже, должно быть, пересек границу, меня окликнул красноармеец с монгольским лицом и непокрытой головой, обиравший у тропы кусты черники. «Эх, яблочко, куда ты котишься? – спросил он, подхватывая с пенька фуражку. – Показывай-ка документики».

Я полез в карманы, выудил то, что требовалось, и застрелил его наповал, когда он ринулся ко мне; он упал навзничь, как сраженный солнечным ударом солдат на плацу – к ногам своего короля. Ни один ствол дерева в плотной шеренге не шелохнулся, и я бросился бежать, все еще сжимая в руке прелестный миниатюрный револьвер Дагмары. Только полчаса спустя, когда я наконец вышел на другую сторону леса в более или менее приемлемой республике, только тогда поджилки у меня перестали трястись.

После периода праздного шатания по не задержавшимся в памяти немецким и голландским городам я перебрался в Англию. Моим следующим адресом был маленький лондонский отель «Рембрандт». Несколько мелких бриллиантов, хранившихся у меня в замшевом мешочке, истаяли быстрее градин. В сером преддверии нищеты автор, в ту пору добровольно покинувший родину юноша (переписываю из старого дневника), нежданно-негаданно обрел покровителя в лице графа Старова, важного старосветского масона, который во времена обширных международных сношений украшал собой несколько великих посольств, а с 1913 года осел в Лондоне. Он говорил на родном языке с педантической точностью, не пренебрегая случаем ввернуть звучное простонародное словцо. Чувство юмора у него отсутствовало напрочь. Прислуживал ему молодой мальтиец (терпеть не могу чай, а спросить бренди я не решился). По слухам, Никифор Никодимович, если воспользоваться именем, данным ему при крещении, вкупе со столь же неблагозвучным отчеством, годами вздыхал по моей матушке, эксцентричной красавице, о которой я имею представление главным образом из шаблонных фраз в анонимных мемуарах. Grande passion[2] порой служит лишь удобной маскировкой; с другой стороны, одним только благородным почитанием ее памяти и можно объяснить, почему он взял на себя расходы по моей учебе в Англии и оставил мне после смерти в 1927 году небольшое пособие (большевицкий coup[3] разорил его, как и весь наш род). Должен признаться, однако, что мне бывало не по себе от быстрых пламенных взглядов его обычно мертвенных глаз, помещавшихся на широком, сыром, благообразном лице того типа, который русские писатели привыкли называть «тщательно выбритым», – несомненно, оттого, что призрачные патриархальные бороды все еще развевались в воображении читателей (теперь давно почивших). Я постарался свести эти вопросительные вспышки к поиску некоторых индивидуальных черт элегантной женщины, которой он как-то давным-давно помог подняться в calèche[4] и к которой, подождав, пока она устроится и раскроет парасоль, грузно присоединился в этой рессорной коляске; в то же время я не мог запретить себе гадать, избежал ли мой старый сановник извращения, столь распространенного некогда в так называемых высших дипломатических кругах? Н.Н. сидел в покойном кресле, как герой обширного романа, положив одну дородную длань на подлокотник в виде грифона, а другой рукой с перстнем теребя на турецком столике, стоявшем подле него, то, что можно было принять за серебряную табакерку, содержавшую на самом деле небольшой запас похожих на бусины разноцветных драже от кашля – сиреневых, зеленых и, насколько помню, коралловых. Стоит прибавить, что некоторые сведения, позже полученные мной, открыли мне, как гнусно я заблуждался, приписывая ему нечто выходящее за рамки его квазиотеческого внимания ко мне – а также к другому юноше, сыну одной печально известной петербургской кокотки, которая calèche предпочитала электрический «брогáм»; впрочем, довольно этого сахаристого бисера.

3

Вернемся в Карнаво, к моему багажу, к Айвору Блэку, с показной натугой несущему его и бормочущему комичную чепуху в какой-то зачаточной роли.

Когда мы вошли в сад, отделенный от дороги сложенной из камней стеной и рядом кипарисов, солнце уже полностью восстановило свои права. Эмблематические ирисы окружали зеленый прудок, над которым восседала бронзовая лягушка. Из-под курчавого каменного дуба тянулась посыпанная гравием дорожка, проходившая между двух апельсиновых деревьев. Стоявший на другом краю лужайки эвкалипт отбрасывал крапчатую тень на парусину шезлонга. Это не чванливость фотографической памяти, а попытка любовного воссоздания картины, основой для которой послужили пожелтевшие снимки из старой конфетной коробки с ирисом на крышке.

Не стоит подниматься по трем ступеням парадного крыльца, «волоча две тонны камней», сказал Айвор Блэк: запасной ключ он забыл, прислуги, чтобы откликаться на дверные звонки в субботу вечером, у него нет, а с его сестрой, как он уже объяснил, обычным манером снестись невозможно, хотя она должна быть где-то внутри, рыдает, наверное, у себя в спальне, как обычно, когда ожидаются гости, все равно какие, но особенно те любители «отдыха выходного дня», которые приезжают на уик-энд и околачиваются тут до самого вторника. Итак, мы обошли дом, огибая колючие кусты опунции, цеплявшейся за висевший у меня на руке макинтош. Вдруг раздался страшный, нечеловеческий крик, и я взглянул на Айвора, но нахал только ухмыльнулся.

То был крупный лимонногрудый, индигово-синий ара с полосатыми белыми щечками, время от времени пронзительно вскрикивавший на своем открытом насесте на заднем крыльце. Айвор прозвал его Матой Хари, отчасти из-за акцента, но главным образом из-за его политического прошлого. Покойная тетка Айвора, леди Уимберг, будучи уже немного гагой, году в четырнадцатом или пятнадцатом приютила эту трагическую старую птицу, которую, как рассказывали, бросил какой-то темный тип со шрамами на лице и моноклем. Она могла сказать «алло», «Отто» и «па-па» – бедноватый словарь, наводивший отчего-то на мысли о небольшой беспокойной семье в жаркой стране, далеко от дома. Порой, когда я засиживаюсь за работой до позднего часа и тайные агенты рассудка перестают транслировать сообщения, пущенное в ход неверное слово отзывается чем-то вроде сухого бисквита, зажатого в большой медленной лапе попугая.

Не могу припомнить, видел ли я Айрис до обеда (хотя, возможно, я краем глаза заметил ее, стоявшую у витражного окна на лестнице, спиной ко мне, когда я, покинув salle d’eau[5] с его запинающимся ватерклозетом, прошмыгнул обратно через лестничную площадку в свою аскетичную комнату). Айвор предусмотрительно уведомил меня, что его сестра глухонемая и к тому же такая стыдливая, что даже теперь, в двадцать один год, не в силах заставить себя научиться читать по мужским губам. Это показалось мне странным. Я всегда полагал, что физический недостаток, о котором шла речь, заключает пациента в абсолютно надежную оболочку, прозрачную и прочную, как небьющееся стекло, внутри которой никакой стыд или притворство существовать не могут. Брат и сестра общались на языке жестов, пользуясь азбукой, придуманной ими в детстве и с тех пор выдержавшей несколько новых исправленных версий. Нынешняя состояла из смехотворно-вычурных жестов того сорта барельефной пантомимы, которая скорее подражает вещам, чем отражает их. Я позволил себе встрять с какими-то собственными гротескными дополнениями, но Айвор сурово остерег меня валять дурака: ее легко было обидеть. И все это (включая угрюмую служанку, старую канницианку, гремевшую посудой где-то в глубине сцены) относилось к другой жизни, другой книге, к миру неопределенно-кровосмесительных забав, за создание которого я еще сознательно не принимался.

Оба были молодыми людьми среднего роста, но ладного сложения, и родственное их сходство было очевидным, хотя Айвор имел заурядную наружность, рыжеватый, веснушчатый, а она была смуглой красавицей с черными, коротко остриженными волосами и глазами как прозрачный мед. Не могу вспомнить, какое на ней было платье в нашу первую встречу, но уверен, что ее тонкие руки были обнажены и терзали мои чувства каждой пальце-пальмовой рощей или кишащим медузами островом, которые она рисовала в воздухе, пока Айвор переводил мне содержание ее узоров идиотскими ремарками «в сторону». Я получил свой реванш после обеда. Айвор ушел за моим виски. Мы с Айрис стояли на веранде в безгрешных лучах заката. Я раскуривал трубку, а она опиралась бедром о балюстраду и указывала плавательными жестами русалки, предположительно имитирующими волны, на мерцание береговых огней вдоль чернильных холмов. В эту минуту за нашей спиной, в гостиной, загремел телефон, и она резко повернулась, но с восхитительным самообладанием превратила свой порыв в непринужденный «танец с шалью». Тем временем Айвор уже скользил по паркету к аппарату, чтобы послушать, что понадобилось Нине Лесерф или кому-то еще из соседей. В закатное время нашей близости мы с Айрис любили вспоминать эту сцену разоблачения – как Айвор принес нам стаканы и предложил тост за ее чудесное исцеление, как она, несмотря на присутствие брата, положила свою легкую ладонь на костяшки моих пальцев: я стоял, схватившись за балюстраду в преувеличенном негодовании, и не был достаточно поворотлив, одураченный бедняга, чтобы поцеловать ей руку на континентальный манер, приняв тем самым ее извинения.

4

Привычный симптом моего недуга, не самый грозный, но наиболее стойкий, от которого труднее всего избавиться после каждого рецидива, относится к тому, что лондонский эксперт Муди первым назвал синдромом «числового ореола». Описание моего случая он недавно перепечатал в собрании своих трудов. В нем полным-полно смехотворных неточностей, и этот его «ореол» решительно ничего не значит. «Господин Н., русский аристократ»не выказывал никаких «признаков вырождения». Ему было не «32», а «22» года, когда он обратился к этой дутой знаменитости. Но глупее всего то, что Муди соединил меня с г-ном В.С., самозванцем, чей «случай» нельзя назвать даже постскриптумом к сокращенному описанию моего «ореола» и чьи ощущения мешаются с моими на всем протяжении этой ученой статьи. И хотя описать упомянутый синдром нелегко, полагаю, у меня выйдет получше, чем у профессора Муди или моего вульгарного и болтливого собрата по несчастью.

Итак, вот что со мной происходило в худшем случае. Спустя час или около того, как я засыпал (обычно порядком за полночь и не без кроткой поддержки стаканчика-другого доброй медовухи или шартрёза), я вдруг просыпался (или, вернее, «рассыпался»), охваченный внезапным умоисступлением. Одного лишь намека на слабую световую полоску в поле моего зрения было довольно, чтобы спустить курок чудовищной боли, разрывавшей мне мозг. При этом не имело значения, насколько усердно я смыкал после старательной прислуги шторы и створки – неизбежно оставалась какая-нибудь чортова щелка, какой-нибудь атом или сумрачный лучик искусственного уличного или естественного лунного света, грозившего мне неописуемой бедой, когда я, жадно хватая воздух, выныривал из толщи удушающего сновидения. Вдоль тусклой щели с гнетуще многозначительными интервалами перемещались более яркие точки. Они, возможно, соотносились с частым биеньем моего сердца или были оптически связаны с миганием моих влажных ресниц, однако дело вовсе не в поиске разумных объяснений; их жуткое назначение состояло в том, чтобы я посреди беспомощной паники осознал, что уже глупейшим образом проморгал наступление припадка, что он теперь неминуемо захлестнет меня и что я могу спастись, лишь разрешив загадку их пророческой игры, которую, без сомнения, можно было решить, возьмись я за нее чуточку заранее или не будь я таким сонным и тупоумным в эту критическую минуту. Сама же задача относилась к разряду вычислительных: следовало высчитать определенные соответствия между мерцающими точками – в моем положении, скорее, угадать их, поскольку оцепенение не позволяло мне правильно их сосчитать, не говоря уж о том, чтобы вспомнить, каким должно бытьбезопасное число. Ошибка подразумевала немедленное возмездие – отсечение головы великаном или что-то похлеще; правильный ответ, напротив, позволял бежать в зачарованный край, начинавшийся сразу за узкой брешью, через которую мне следовало протиснуться в тернистой загадке, – край, в своей идиллической отвлеченности напоминавший те крохотные пейзажи, что гравировались в виде многообещающих виньеток – берег, боскет – рядом с заглавными буквами устрашающей, звериной формы, вроде готической «Б», начинавшей главу в старинных книжках для пугливых детей. Как же я мог дознаться, оцепеневший, потерявший от страха голову, что в этом-то и состояло простое решение, что и берег, и бор, и близость безвременной Бездны, все они открываются начальной буквой Бытия?