полная версия

полная версияРечевой поступок: риторический и методический аспекты

Платон продолжил и развил учение Сократа о всеобщих этических понятиях. Он создал свои сократовские диалоги, серию блестяще написанных, вымышленных, по мнению исследователей, разговоров и речей, где центральным действующим лицом является Сократ. Прежде всего Платона интересует понятие блага. По его мнению, без тщательного рассмотрения вопроса о сущности добра и зла вся практическая и теоретическая деятельность людей бесполезна, а, может быть, и вредна. Без знания блага самого по себе люди имеют только мнения. Другими словами, без знания сущности добра и зла нельзя заметить и понять их проявлений в жизни.

Платон восхищался пифагорейской наукой, которая вдохновила его на создание Академии нового типа, идея которой сводилась к тому, что для улучшения человеческого общества, его нравов необходима некая научная исследовательская организация. Платон искал способ выполнить программу Сократа – применять ум к этическим и политическим делам людей. Он был убежден, что разработать новую науку о человеке можно, хотя и трудно. Чтобы сделать это, обществу было нужно какое-то объединение ученых, работающих вместе. В Пифагорейском братстве уже тогда признавали, что самым одаренным его членам необходимо образование выше начального и даже среднего уровня.

Сочинения Платона – это философские размышления об истине, государстве, человеческой душе, о проблеме воспитания. «Чуть только ребенок начинает понимать слова, – пишет Платон в «Протагоре», – и кормилица, и мать, и дядька, и сам отец бьются над тем, чтобы он стал как можно лучше, научая и показывая ему при всяком деле и слове, что это вот справедливо, а то несправедливо; это вот прекрасно, а то гадко; это благочестиво, а то нечестиво». Платон стремится убедить своих современников, что государство должно способствовать созданию гармоничного человеческого общества. Главная же цель человеческой жизни, по убеждению философа, есть воспитание в себе добродетелей.

По мнению Платона, должна быть лишь одна идея, которая упорядочивает реальность, – это Идея Добра. Платон считал: причина нашей способности познать внешний мир в том, что те простота и порядок, которые нравятся нам в наших мыслях, существуют и в объективном мире. Добро как высочайшая ценность, включающая в себя порядок и простоту как частные виды, присутствует и в мысли, и в мире фактов. Человеческая добродетель тоже представляет собой правильный порядок «частей» человеческого «я»: в хорошей человеческой жизни разум, честолюбие, влечения расположены в правильном порядке подчиненности друг другу, и каждому из них определено в ней правильное место. Потеря ценности, или несправедливость, возникает тогда, когда часть уничтожила целое или целое уничтожило любую одну из частей. Этот принцип гармонии исходит от формы добра, которая является источником всего хорошего: того хорошего, что мы находим в красоте, или благородстве, или уме. Платон показал, что принцип гармонии указывает направление выбору и изменению.

Р. Брамбо, давая оценку философии времен Платона, писал, что Платоном был совершен завершающий шаг вперед «в результате распространения самим Платоном на весь реальный мир открытия, которое Сократ сделал в отношении человеческого “я”,– что объект исследования может быть представлен как упорядоченная система сил, которые удерживаются вместе общей идеальной целью. Теперь все, что раньше казалось существующими порознь отдельными измерениями реальности, могло быть размещено в иерархическом порядке: одно выше, другое ниже. Каждый уровень этой иерархии относится к уровню, расположенному непосредственно под ним, как “одно к многому”. <…> Идеал – это идея системы, в которой какая-то позитивная ценность реализуется через соответствующую модель отношений “часть – целое” (например, красота, справедливость, истина и симметрия – идеи-формы, каждая из которых одна является общей для многих произведений искусства, общественных систем и научных теорий). И наконец, добро, “как солнце в полдень”,-единственная наивысшая идея-форма, вершина этой иерархической структуры, общая причина всего добра, отраженного в идеалах; это оно делает реальность единой упорядоченной системой, где каждое измерение соответствующим образом подчинено тому, что находится над ним, и интегрировано в состав целого» [54, с. 226–227].

Аристотель вслед за Платоном говорит об особой области исследования и рассматривает этические проблемы в специальных трудах: «Никомахова этика», «Этика Эвдемова», «Большая этика», где философ рассматривает вопросы реализации человеком своих возможностей, дает читателю советы по самосовершенствованию.

В знаменитом трактате «Никомахова этика» он связывает благо, счастье с наукой о государстве, так как именно государство определяет, «какие поступки следует совершать и от каких воздерживаться» [20, с. 794]. А чтобы быть счастливым и достойным слушателем рассуждений о предметах государственной науки и о правосудном, «нужно быть уже хорошо воспитанным в нравственном смысле» [там же, с. 796], то есть необходимы благоприятные обстоятельства для воспитания граждан добродетельных и совершающих прекрасные поступки. Аристотель затрагивает вопрос, «какие поступки следует совершать и от каких воздерживаться», утверждая, что «от того, как мы поступаем, зависит, какими быть складами [души, или устоями]» [там же, с. 794].

Нельзя однозначно и категорично судить о поступке, совершенном человеком, следует учитывать фактор ситуации и конкретную личность. «Ведь очевидно, – приводит аналогию Аристотель, – что врач рассматривает здоровье… не вообще, а с точки зрения здоровья человека и, скорее даже, здоровья вот этого человека (выделено нами. – 3. К.), ибо он врачует каждого в отдельности». Следовательно, благо невозможно определить чем-то всеобъемлюще общим и единым, “благо” как нечто общее, объединенное одной идеей, не существует» [17, с. 800], так как оно определяется не в одной, а в нескольких категориях, а именно: в категории сути (Бог и ум), категории качества (добродетели), количества (мера), отношения (полезное), времени (своевременность), пространства (удобное положение).

Аристотель подразделяет блага на три вида: 1) внешние, 2) относящиеся к душе и 3) относящиеся к телу. Добродетель, по его мнению, бывает двух видов: мыслительная (мудрость, сообразительность и рассудительность), которая развивается благодаря обучению, и нравственная, рождающаяся привычкой: «Добродетели существуют в нас не от природы и не вопреки природе, но приобрести их для нас естественно, а благодаря приучению мы в них совершенствуемся» [20, с. 816]. Способности же «в нас от природы, а добродетельными или порочными от природы мы не бываем» [там же, с. 822]. Следовательно, мы можем говорить, что нравственные качества личности развиваются, воспитываются. «Так, например, камень, который по природе падает вниз, не приучишь подниматься вверх, приучай его, подбрасывая вверх хоть тысячу раз, – пишет Аристотель, имея в виду способности, – а огонь не [приучится двигаться] вниз, и ничто другое, имея по природе некий [образ существования], не приучится к другому».

Назначение человека Аристотель видит в деятельности души, в его поступках, которые добропорядочный муж должен совершать «хорошо и прекрасно в нравственном смысле», «прекрасного в жизни достигают те, кто совершает правильные поступки» [20, с. 805]. «Прекрасны поступки, которые совершаются ради других, потому что такие поступки в меньшей мере связаны с личным интересом. Прекрасны добрые дела, совершаемые для других, а не для самого себя», – пишет философ в «Риторике». Оценка же поступков происходит далеко не всегда сиюминутно, а довольно часто – спустя какое-то время, а порой как результат всей человеческой жизни: «ведь одна ласточка не делает весны и один теплый день тоже; точно так же ни за один день, ни за краткое время не делаются блаженными», то есть благоденствующими, благоденственными, счастливыми людьми.

Человек является добродетельным, если совершает добродетельные поступки, правосудным – если совершает правосудные поступки, точно так же, как, строя дома, человек становится зодчим. Следуя аристотелевской логике, мы можем отнести эти рассуждения к любому виду деятельности человека, в том числе и речевому, имея в виду ответственность за совершаемые речевые поступки.

Аристотель считает, что «повторение одинаковых поступков порождает соответствующие нравственные устои» [20, с. 817], «не знать, что при определенной деятельности возникают определенные устои, может только тот, кто глух и слеп» [там же, с. 843]. Действительно, определенный этап социально-исторического развития общества оказывает непосредственное влияние на поступки членов общества, что, в свою очередь, отражается на речевом поведении человека, и таким образом складывается некий речевой облик, речевой портрет современника.

В «Риторике» Аристотель писал: «Добродетель, как кажется, есть возможность приобретать и сохранять блага, а также возможность совершать благодеяния, многие и большие и все вообще во всевозможных случаях. Составные части добродетели – справедливость, мужество, благоразумие, щедрость, великодушие, свободное бескорыстие, рассудительность, мудрость. Если добродетель есть способность совершать благодеяния, величайшими из добродетелей необходимо будут те, которые наиболее полезны для других». Добродетель, по Аристотелю, – это «золотая середина», излишество или недостаточность которой являются пороком, например:

Мотовство ← Щедрость → Скупость

Что же нужно человеку, чтобы стать добродетельным? Во-первых, совершаемые человеком поступки должны быть сознательными и преднамеренными, во-вторых, намерения и действия совершающего добродетельный поступок должны быть «уверенны и устойчивы». Если человек только рассуждает, но не совершает добродетельных поступков, его нельзя называть добродетельным.

Рассуждая о добродетели, Аристотель затрагивает сложнейшую проблему произвольности – непроизвольности поступка. Произвольным он называет такой поступок, когда человек делает выбор и совершает его по собственной воле. Непроизвольный поступок – это поступок, совершенный не по своей воле. Философ полагает, что проступок нежелательно называть непроизвольным, совершенным не по своей воле, так как человек сознательно избрал определенные действия, а «неведение общего нельзя считать причиной непроизвольных поступков» [20, с. 835]. Аристотель приходит к выводу, что «поступки в порыве ярости и по влечению» нельзя, нелепо и даже смешно считать непроизвольными, совершенными не по своей воле, бессознательными: «[само] совершение этих поступков имеет известное качество: во-первых, оно сознательно (eidos), во-вторых, избрано преднамеренно (proairoymenos) и ради самого [поступка] и, в-третьих, оно уверенно и устойчиво».

Однако Аристотель убежден, что необходимо учитывать мотив и цель совершаемого поступка, так как «самым главным считается условие и цель поступка». Действительно, порой человек вынужден вступать в некое противоречие со своими нравственными принципами. Аристотель пишет, что некоторые поступки совершаются из-за страха или ради чего-либо прекрасного: «например, если тиран прикажет совершить какой-либо постыдный поступок, между тем как родители и дети человека находятся в его власти; и если совершить этот поступок, то они будут спасены, а если не совершить – погибнут».

Далее Аристотель развивает проблему сознательного выбора, присущего лишь рассуждающему человеку, который и делает сознательный выбор, соотнося его с условиями, обстоятельствами, зависящими от него самого: «сознательный выбор не бывает связан с невозможным» [20, с. 837]. Сделав сознательный выбор, человек принимает решение, которое касается не цели, а средств достижения этой цели, точно так же, как ритор, поставивший цель – убеждать, станет заботиться о том, каким образом и какими средствами достичь поставленной цели.

Следовательно, от нас самих зависит, какими нам быть, добрыми или дурными, так как человек – «родитель» поступков в том же смысле, в каком он родитель своих детей» [там же, с. 842].

Итак, источником поступка является сознательный выбор, определяющий конкретное решение для совершения того или иного поступка, в том числе и речевого. Достаточно ли, имея в виду добродетель, сделать сознательный выбор, но при этом не совершить самого поступка? Аристотель размышляет: «.. как говорят, цель всего, что имеет отношение к поступкам, не в том, чтобы охватить созерцанием и знать каждый предмет, но, скорее, в том, чтобы осуществлять сами поступки. И в случае с добродетелями недостаточно знать, что это такое, но нужно стараться обладать ими и их применять или еще как-то становиться добродетельными» [20, с. 1020]. Причем только рассудительный человек способен принять верное решение, а, по Аристотелю, «быть рассудительным, не будучи добродетельным, невозможно» [там же, с. 924].

Далее мыслитель рассуждает: «…всем кажется, что каждая черта нрава дана в каком-то смысле от природы, ведь и правосудными, и благоразумными, и мужественными, и так далее в каком-то смысле мы бываем прямо с рождения, однако мы исследуем некое иное “добродетельное”, или “благо”, в собственном смысле слова, и такие добродетели даны иным способом, нежели от природы. В самом деле, и детям, и зверям даны природные склады, но без руководства ума они оказываются вредными. Это же, наверное, видно при таком сравнении: как сильное тело, двигаясь вслепую, сильно ушибается, потому что лишено зрения, так и в данном случае возможен вред. Когда же человек обрел ум, он отличается по поступкам от неразумных детей и зверей; и только тогда склад души, хотя он и подобен природной добродетели, будет добродетелью в собственном смысле слова», которая «возникает и развивается при участии рассудительности» [20, с. 923–924].

Не отрицая природного фактора, определяющего некие добродетели, Аристотель напоминает, что многое зависит от привычки и от обучения. «Рассуждение же и обучение, – пишет он, – пожалуй, не для всех имеют силу, а нужно, чтобы душа слушателя благодаря привычкам заранее была подготовлена <…> подобно вспаханной земле, готовой взрастить семя» [там же, с. 1024].

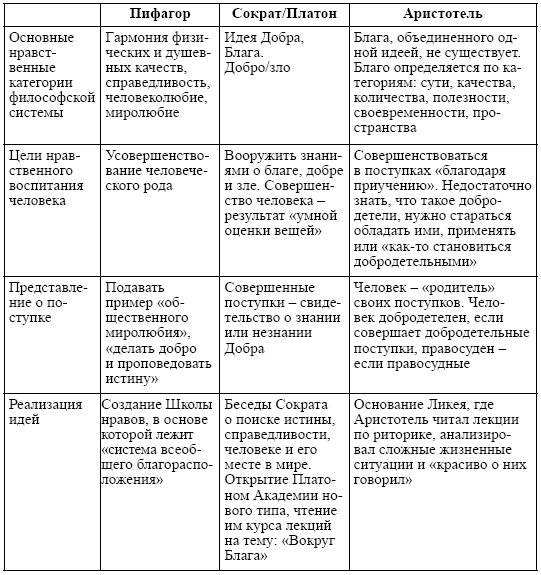

Обобщая вышеизложенное, представим те стержневые идеи философии античных мыслителей, которые отражают важные положения нашего исследования, а именно: в чем древние мудрецы видели предназначение поступка, какие категории лежат в его основе и каковы цели нравственного воспитания человека (см. табл. 2).

Таблица 2

Категории нравственности и поступок: взгляд античных философов

Несмотря на некоторые расхождения в представлении античных философов о сути нравственных категорий, Пифагора, Сократа, Платона и Аристотеля объединяет калокагатия[2] (греч. kalos kai hagatos – красивый и хороший) – некий этико-эстетический идеал, предполагающий гармонию физических и духовных качеств.

Обратимся ко взглядам на поступок современных философов, опуская другие периоды развития философской мысли (Средневековье, Возрождение, эпоха Просвещения), так как для нас важно было соотнести представление о нравственных категориях и поступке философов с момента зарождения и до современного этапа развития философии как науки. Заметим только, что русская этическая мысль неразрывно связана с национальным характером, нравом, этосом русского народа. Так, Н. О. Лосский писал: «Русский человек обладает особенно чутким различением добра и зла; он зорко подмечает несовершенство всех наших поступков, нравов и учреждений, никогда не удовлетворяясь ими и не переставая искать совершенного добра» [199, с. 241]. В работе В. Д. Кавелина «Задачи этики» (1885 г.) говорится об условиях, при которых действия зарождаются в душе, о законах душевной деятельности и способах, с помощью которых душевная деятельность может стать нормальной [231, с. 806]. По мысли С.Н. Булгакова, этическая проблема является особенно значимой для русского духа, ибо в ней выражается отличительная черта русского национального характера – «болезнь совести». Суть этой болезни – «в страшном разладе», «огромной пропасти», существующей между идеалом и российской действительностью, между требованиями разума и условиями жизни [231, с. 832].

Философия, этика, поступок: взгляд мыслителей новейшего времени

Не претендуя на всеобъемлющее рассмотрение современных течений философии, отражающих вопросы этики и морали, коснемся лишь отдельных работ, которые, на наш взгляд, в большей степени соотносятся с речевым поступком (К.-О. Апель, Р. Г. Апресян, М.М. Бахтин, В.П. Болотов, А. А. Гусейнов, Дж.-Э. Мур, А. В. Назарчук, Л. В. Максимов, Ф. А. Селиванов, А.П. Скрипник, С. В. Соловьева и др.)[3].

М. М. Бахтин в труде, специально посвященном философии поступка, говорит о нравственной ответственности человека за поступки, «ответной участности». Жизнь для М. М. Бахтина – это «сплошное поступление», так как в целом она «может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок» [35, с. 23].

Размышляя о поступке и «долженствовании», философ в сущности различает категории действие и поступок (в нашем понимании действие и поступок – не одно и то же: см. гл. 1.3), делая акцент на значимость условий совершения поступка. Так, безукоризненная техническая правильность поступка, по его мнению, «еще не решает дело о его нравственной ценности» [35, с. 23], например, «ответственно и продуктивно поступая в математике, скажем, работая над какой-нибудь теоремой, <…> работа поступка, конечно, не осуществится» [там же, с. 28]. Как видим, некие технические действия или действия математика лишены какой бы то ни было нравственной ценности.

Выделение М. М. Бахтиным поступка-мысли, поступка-чувства и поступка-дела не только точно отражают этапы рождения и воплощения мысли в реальную действительность, но и постулируют ответственность за эти «поступления». Кто совершает поступки? Человек. «Ценностным центром» эстетического видения мира, по М.М. Бахтину, является человек. Видение мира другого или мира героя литературного произведения во многом зависит от личности человека, читателя, от его ценностных представлений. Философ обращается к описанию «архитектоники действительного мира поступка», к эстетическому деянию как поступку. Как считают исследователи, в наибольшей степени Бахтину удалось разработать «эстетическую часть» нравственной философии [231, с. 864].

Рассмотрим философскую концепцию современных авторов, обращенную к проблемам взаимодействия мирового сообщества.

Опираясь на социально-этическую концепцию немецкого философа К.-О. Апеля[4], А. В. Назарчук осмысливает необходимость выработки в эпоху глобализации нормативных оснований взаимодействия обществ, находящихся на разных стадиях развития и принадлежащих к разным культурам [232]. Позиция А. В. Назарчука актуальна для нашего исследования, так как взаимодействие культур, народов возможно благодаря языку, речи, следовательно, огромную роль в этом коммуникативном процессе будут играть речевые поступки. В теории К.-О. Апеля (в изложении А. В. Назарчука[5]) мы делаем акцент на следующих положениях:

1. Прагматика является эвристическим ядром, позволяющим сделать объектом философского анализа все конкретные сферы человеческой коммуникации, и прежде всего социальные и этические.

Иначе говоря, осуществление «лингвистического поворота» позволит перевести философские проблемы, в частности вопросы нравственного характера, в сферу языка и решать их на основе анализа языковых средств.

О значимости языка в развитии культуры и совершенствовании нравственности говорят и другие философы-исследователи (А. А. Гусейнов, Л. В. Максимов, А.П. Скрипник и др.), справедливо считающие это закономерным, так как язык является строительным материалом, выстраивающим или прокладывающим связи между различными элементами мира.

2. Установка на дискурсивную этику («этика идеальной языковой ситуации»), которая, обретая свою основу в нормах коммуникации, «призвана служить адекватным ответом перед лицом глобальных вызовов в современности: быть универсальной этикой коллективной ответственности за будущее человечества» [232, с. 19].

Понятие дискурсивной этики, поясняет А. В. Назарчук, отражает два возможных значения: во-первых, «корни всех этических отношений, а главное, решение этических проблем, следует искать в дискурсе и коммуникации субъектов»; во-вторых, «в качестве предмета интереса среди всех этических проблем выделяются только нормативные коллизии коммуникации: дискурс в этом случае является предметом, областью этического интереса» [там же, с. 21].

Для нашего исследования идея дискурсивной этики принципиально значима в связи с тем, что речевой поступок, как отражение нравственного поведения коммуниканта, функционирует в дискурсе[6], этический компонент которого «можно определить как последовательное соблюдение принципов кооперации в коммуникативном поведении» [284, с. 197].

Для дискурсивной этики характерны: нормотворческая установка, «достигаемая путем внедрения процедурных механизмов универсализации этического содержания в процессе коммуникации» [200, с. 23]; связь с психологией морального суждения; по словам К.-О. Апеля, требование «от этики способности разумного постижения значимости (обязательности) принципа благого и должного» (цит. по [232, с. 24]).

Нормативная установка близка к аристотелевскому понятию «золотая середина»; «золотое правило», став классической фигурой нормативного мышления и войдя на правах термина в этико-дискурсивный оборот, явилось, по словам Р. Г. Апресяна, важным этапом в развитии морально-этической рефлексии [18], что, безусловно, относится к явлению поступка, и РП в частности.

Обращаясь к проблеме речевого поступка, заметим, что в разных условиях коммуникации, как известно, процесс взаимодействия участников общения может быть кооперативным или конфликтным в зависимости от того, какую установку (на согласие или конфронтацию) определил говорящий в конкретной ситуации общения и какие речевые поступки совершил в результате морального суждения и выбора. По утверждению философов, в нравственном поведении (а к нему мы относим кооперативный тип коммуникации) важно не столько предметное, сколько знаково-символическое содержание, знать имя объекта или действия – значит в определенной степени владеть ими [292], то есть слово-поступок направлено и на совершенствование человека в нравственном смысле.

К.-О. Апель в соответствии со своей идеей дискурсивной этики выдвигает теорию трех измерений морали, которые, на наш взгляд, имеют прямое отношение к речевому поступку, а именно:

микромораль, регулирующая непосредственные интеракции субъектов («ближних»), иначе говоря, традиционная мораль заповедей, которая «покрывает все этико-психологическое поле человеческих отношений, мало меняющихся со временем»;

мезомораль, «возникающая за пределами индивидуальных интеракций в области отношений сообществ и институтов», например, ответственность политика за общее благо в государстве. Заметим, это положение восходит к идее Аристотеля о государственном деятеле;

макромораль, подразумевающая «ответственность за судьбу всего человечества – включая прошлые и будущие поколения – перед глобальными вызовами, несущими угрозы человечеству как целому» [232, с. 24–25]. М. Хаузер высказывает близкую к этой – идею о моральной грамматике, которая позволит постигнуть любую из существующих в мире моральных систем подобно тому, как мы осваиваем чужой язык, и вызовет у нас «чувство удовлетворения – чувство, с помощью которого мы, может быть, лучше сможем понять друг друга» [337, с. 589].

Как видим, главным во всех трех составляющих дискурсивной этики Апеля является принцип ответственности человека (выражение Г. Йонаса; у А. В. Назарчука – этика ответственности) за совершаемые поступки, на что обращали внимание как древние мыслители, так и современные философы и лингвисты. Принцип ответственности сопряжен с категорией справедливости. Вспомним рассуждения Аристотеля об общих и частных законах человечества: «Частным я называю тот закон, который установлен каждым народом для самого себя; этот закон бывает и писаный, и неписаный. Общим законом я называю закон естественный. Есть нечто справедливое и несправедливое по природе. Общее для всех, признаваемое всеми народами, если даже между ними нет никакой связи и никакого соглашения относительно этого, что и имеет в виду Антигона, утверждая, что вполне справедливо похоронить Полиника, вопреки запрету, ибо это справедливо по природе: Ведь не вчера был создан тот закон – когда явился он, никто не знает» (Софокл. Антигона) [21, с. 49].

Итак, на речевое поведение личности (включая РП разного характера) оказывают влияние пространственно-временные условия дискурса, отражающие микро-, мезо- или макромораль конкретной речевой ситуации. Если перенести наши рассуждения в ситуацию педагогического общения, то педагог должен иметь установку на дискурсивную этику, стремиться к тому, чтобы являть собой пример личности, способной умело строить гармоничные отношения прежде всего внутри отдельной группы (учащихся, коллег, родителей), а также осознавать, что, передавая знания и воспитывая учащихся, он является своеобразным посредником между прошлым, настоящим, будущим, отвечающим за свои речевые поступки. Заметим, что истинные ценности с течением времени не меняются. Так, Дж.-Э. Мур высказывает суждение о том, что нравственные максимы в течение ряда лет кардинально не меняются: «По сути дела, в преобладающем большинстве случаев независимо от того, какую альтернативу мы выбираем, через сто лет будет то же самое в смысле существования чего-то очень хорошего или очень плохого» [228, с. 164].