полная версия

полная версияРечевой поступок: риторический и методический аспекты

В нашем случае мы говорим о молчании, вызванном не теми причинами, на которые указывал О. Розеншток-Хюсси (не с кем говорить; некого слушать; нечего сказать: у коммуникантов мало общего или они не знакомы; отсутствие необходимости говорить: все ясно без слов), мы в определенной ситуации рассматриваем молчание-поступок, когда человеку есть кому и что сказать, но он намеренно сдерживает свои негативные, возможно агрессивные речевые действия, чтобы не обидеть, не нагрубить. Таким образом человек в молчании совершает позитивный речевой поступок. Молчанию православными христианами придавалось большое значение: «Молчание, – говорил Преподобный Никодим Святогорец, – есть великая сила в деле невидимой нашей брани и верная надежда на одержание победы» [386]; вспомним пифагорейцев, которые должны были, вступив в Школу нравов, держать обет молчания.

В основе ментального РП лежат те образы, представления и ассоциации, которые и являются мерилом наших реальных речевых поступков: «Нет ни одного психологического процесса, который происходил бы без ощущений и образов воспоминания или который бы разрабатывал эти элементы не с помощью ассоциации» [339, с. 333].

Действительно, реальный речевой поступок не мыслится без ментального, а ментальный речевой поступок есть то главное, что, подобно колосу, зарождается внутри нас, зреет и произрастает, становясь реальным высказыванием. По мысли М.М. Бахтина, все существенное – внутри, а внешнее может стать существенным, когда станет сосудом внутреннего, выражением духа [37]. «Мысль выступает в роли предварительного организатора нашего поведения», – справедливо заметил Л. С. Выготский [66, с. 199]. В момент создания высказывания внутренний умственно-речевой процесс «оказывает влияние на действие и поступки, предваряет и подготавливает общение, осуществляемое при посредстве устной и письменной речи» [303, с. 11].

Проводимые самонаблюдения (автора и реципиентов) свидетельствуют о том, что ментальный РП не совсем «сокращенная, отрывочная, бессвязная, неузнаваемая и непонятная по сравнению с внешней речью» речь [67, с. 319]. Ментальный РП, несмотря на то что он «немой», на наш взгляд, походит на речь устную, диалогичную, так как в определенных ситуациях (угрызения совести, размышления, оправдания, раздумья о прошлых или будущих действиях и поступках) сопоставим с внутренним диалогом, напоминающим устную разговорную речь, допускающую использование большого количества неполных предложений, парцеллированных конструкций и пр. Л. С. Выготский пишет, что «в известных редких случаях и устная, и внутренняя речь редуцируют слова», упраздняется синтаксис, что свидетельствует о «внутренней родственности сопоставимых явлений устной и внутренней речи» [67, с. 332]. Такого же мнения придерживается и М.М. Бахтин: «При более внимательном анализе [форм внутренней речи] (вставлено нами. – 3. К.) оказалось бы, что единицею внутренней речи являются некие целые, несколько напоминающие абзацы монологической речи, или целые высказывания. Но более всего они напоминают реплики диалога» [37, с. 45].

Для ментального РП характерным признаком являются такие особенности внутренней речи, как способность оперировать «преимущественно семантикой, но не фонетикой речи» и «преобладание смысла слова над его значением» [67, с. 332]. Нам близка мысль ученого о том, что «во внутренней речи слово является гораздо более нагруженным смыслом, чем во внешней» [там же, с. 337]. О слове, «сгущающем мысли», писал и А.А. Потебня: «…те действия нашей мысли, которые в мгновение своего свершения не нуждаются в непосредственном пособии языка, происходят очень быстро. В обстоятельствах, требующих немедленного соображения и действия, например, при неожиданном вопросе, когда многое зависит от того, каков будет наш ответ, человек до ответа в одно почти неделимое мгновение может без слов передумать весьма многое» [259, с. 147].

«Переход от внутренней речи к внешней, – пишет Л.С. Выготский, – представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой, не простое присоединение звуковой стороны к молчаливой речи, не простую вокализацию внутренней речи, а переструктурирование речи, превращение совершенно самобытного и своеобразного синтаксиса, смыслового и звукового строя внутренней речи в другие структурные формы, присущие внешней речи. <…> Если внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, материализация и объективация мысли, то здесь мы наблюдаем обратный по направлению процесс, как бы идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль» [67, с. 339].

Для ментального речевого поступка важна проявляющаяся во внутренней речи иллокутивная сила, и, возможно, ментальный РП станет реальным. Дж. Остин пишет: «Разница между осуществлением действия и попыткой осуществления уже присутствует как в иллокутивном, так и в перлокутивном глаголе; мы отличаем доказательство от попытки доказать, точно так же, как убеждение от попытки убедить» [243, с. 103].

Ментальный речевой поступок – это всегда диалог, внутренняя беседа с потенциальным собеседником, реально существующим или со своим внутренним «Я». С. Л. Рубинштейн пишет: «Выраженная в слове мысль каждого человека имеет свою аудиторию, в атмосфере которой протекают его рассуждения; его внутренняя аргументация рассчитана на аудиторию и к ней приноровлена; внутренняя речь обычно внутренне направлена на других людей, если не на реального, то возможного слушателя» [277, с. 457].

Речевым поступком является и «общение» со своей совестью в ситуациях, когда возникает потребность проанализировать собственное (чаще) или чужое поведение, разрешить какую-либо нравственную проблему.

Проведенный опрос студентов 2-го курса филологического факультета МПГУ[42] подтвердил наши прогнозы: большинство респондентов (249 чел.– 87 %) ответили, что ментальных речевых поступков, в отличие от реальных, у них больше (один из студентов пишет о своих реальных поступках: «Я чаще всего говорю напрямую, что нередко многих обижает, а некоторые уже привыкли»). Назовем причины, которые являются препятствием для реализации интенции субъекта с типичными комментариями студентов:

во-первых, чувство нерешимости (и эта причина превалирует над другими) либо намеренное сдерживание негативных эмоций:

«не хватает силы духа совершить задуманное»;

«проще говорить со своим Я. Часто бывает, что подумаешь про себя, а потом не решаешься сказать об этом вслух»;

«иногда не хватает смелости реализовать их» (ментальные речевые поступки);

«хотел все высказать, но сдержался, чтобы не наговорить лишнего»;

во-вторых, потеряно время:

«реакция на какую-либо ситуацию или действие запаздывает»; «когда хочешь сказать, а момент ушел»;

в-третьих, отсутствие удобного момента для совершения реального речевого поступка:

«не было случая высказать свои убеждения»;

«хотела посоветовать, но поняла, что в настоящий момент лучше промолчать»;

в-четвертых, опасение, что возникнет непонимание со стороны адресата:

«часто это не встречает ни понимания, ни какого-либо отклика»;

«прекрасно понимаю, что мои слова бесполезны: все равно поступит по-своему».

Собственные наблюдения, частные беседы, анализ ответов студентов на вопрос, какие речевые поступки (реальные или ментальные) совершаются чаще, позволили нам выделить основные факторы, препятствующие переходу ментального речевого поступка в реальный РП.

1. Фактор субъекта. Нерешительность, неуверенность, страх и т. п., а также стремление контролировать собственные эмоции не позволяют адресанту совершить реальный речевой поступок.

2. Фактор своевременности. Субъект осознает, что его намерения будут бессмысленны, так как потеряли свою воздействующую силу. Однако заметим, что для ментального речевого поступка само зарождение поступка-мысли, диалог с совестью – это уже поступок человека, стремящегося быть в ладу со своей совестью.

3. Фактор случая. Внутренняя речь, отражающая нравственную позицию адресанта, не может быть реализована в силу объективных либо субъективных обстоятельств.

4. Фактор объекта. Адресант предполагает, что его коммуникативные намерения не будут восприняты адекватно, и это препятствует переходу ментального речевого поступка в реальный.

Таким образом, можно заключить, что диалог голоса совести и голоса субъекта приводит либо не приводит ментальный речевой поступок в «обозримое высказывание» в силу наличия/отсутствия одного из факторов, влияющих на реализацию коммуникативного намерения адресанта.

Особо следует отметить значимость ментального речевого поступка в формировании нравственного сознания субъекта, совершенствовании личности. Диалог, происходящий во внутренней речи, свидетельствует о потенциальных возможностях человека совершить реальный речевой поступок.

Итак, мы выяснили, что внешне выраженному высказыванию предшествует замысел, на уровне внутренней речи субъект продумывает свой речевой поступок, однако не всегда этот замысел реализуется в высказывание. Следовательно, ментальный РП можно рассматривать как поступок-мысль и как этап, предваряющий реальный речевой поступок, воплощенный в обозримое высказывание.

Реальный же речевой поступок является отражением внутренних переживаний и размышлений личности. М. М. Бахтин, сопоставляя внутреннюю и внешнюю речь, удачно сравнивает внешнее высказывание с островом: «Внешнее актуализированное высказывание – остров, поднимающийся из безбрежного океана внутренней речи; размеры и формы этого острова определяются данной ситуацией высказывания и его аудиторией. Ситуация и аудитория заставляют внутреннюю речь актуализироваться в определенное внешнее выражение, которое непосредственно включено в невысказанный жизненный контекст, восполняется в нем действием, поступком или словесным ответом других участников высказывания» [37, с. 106].

Мы приходим к выводу о том, что роль ментального речевого поступка в коммуникативно-нравственном развитии и совершенствовании духовной культуры личности огромна, так как «моральное оздоровление поведения должно начинаться именно с предварительных его форм, т. е. оздоровление поступков должно начинаться с оздоровления мыслей» [66, с. 212]. Принципиальное значение имеет ментальный речевой поступок в педагогической деятельности учителя, способного не только вести диалог с совестью, но и порой сдерживать свои негативные эмоции, адресованные ученику.

Речевой поступок прямой и косвенный

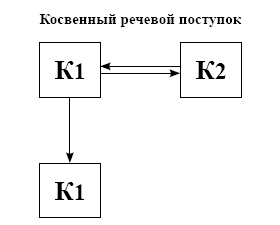

Коммуникативное намерение совершающего РП по способу обращения к адресату может быть выражено прямо (прямой РП) либо косвенно (косвенный РП). Если говорящий обращается непосредственно к тому, на кого хочет повлиять, – это прямой РП, если же адресант в присутствии истинного объекта воздействия обращается к другому человеку, при этом имея в виду первого, – это косвенный РП. Речевой поступок должен отвечать объективным условиям общения, не только выражать отношение говорящего к событию или субъекту, но и быть «читаемым», понятым истинным адресатом.

Схематично данную ситуацию можно представить таким образом (см. схему 5):

Схема 5

Коммуникант К1 ведет диалог непосредственно с К2, не обращаясь прямо к присутствующему КЗ, однако цель К1 – косвенно воздействовать на КЗ.

Для определения характера этого вида речевого поступка мы обратились к слову косвенный, так как оно наиболее точно отражало сущность речевых действий коммуниканта: не непосредственное обращение к адресату, не прямое, а «побочное», как сказано в словаре С. И. Ожегова – «косое» (устар.). В толковании косвенного речевого акта мы наблюдаем параллельное употребление таких понятий, как косвенный речевой акт и имплицитное выражение, например: «косвенный речевой акт – речевой акт, смысл которого не совпадает с буквальным (прямым) значением предложения вследствие скрытого (имплицитного) выражения цели говорящего (иллокутивной силы высказывания) [373, с. 283–284]. В речевом поступке мы разграничиваем понятия имплицитности и косвенности высказывания, так как явление имплицитности/эксплицитности соотносим с языковым и речевым воплощением смысла в тексте (явный или скрытый), а косвенность – с прямой или косвенной обращенностью к адресату.

В качестве примера приведем описанную Л. Н. Толстым характерную для высшего света беседу:

У входной двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. <…>

Разговор, перебитый приездом, опять замотался, как огонь задуваемой лампы. <…>

– Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по страсти.

– По страсти? Какие у вас антидилювиальные мысли! Кто нынче говорит про страсти? – сказала жена посланника.

– Что делать? Эта глупая старая мода все еще не выводится, – сказал Вронский.

– Тем хуже для тех, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по рассудку.

– Да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается, как пыль, именно оттого, что появляется та самая страсть, которую не признавали, – сказал Вронский. <…>

– Нет, я думаю, без шуток, что для того, чтоб узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться, – сказала княгиня Бетси.

– Даже после брака? – шутливо сказала жена посланника.

– Никогда не поздно раскаяться, – сказал дипломат английскую пословицу.

– Вот именно, – подхватила Бетси, – надо ошибиться и поправиться. Как вы об этом думаете? – обратилась она к Анне, которая с чуть заметною твердою улыбкой на губах молча слушала этот разговор.

– Я думаю, – сказала Анна, играя снятою перчаткой, – я думаю… если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви.

Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет.

Участниками диалога не случайно затронута нравственная проблема: допустимо ли в любви после брака «ошибиться и потом поправиться» (Ск + Пн). Высказанное Вронским мнение о браке по рассудку (как часто счастье браков по рассудку разлетается, как пыль) явно относилось к Анне, хотя прямо к ней он не обращался («В» косвенное). Ему была важна позиция Анны, которая, отвечая на вопрос Бетси, на самом деле ответила Вронскому (он смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет). Анна Каренина тоже совершила косвенный РП, не лукавя, выразила собственную позицию: сколько сердец, столько родов любви.

Итак, в зависимости от конкретных условий мы обращаемся либо непосредственно к собеседнику, либо совершаем косвенный речевой поступок, при этом важно учитывать, что истинный адресат (тот, ради которого и произносится высказывание) понимает намерение говорящего, в противном случае речевые действия теряют силу речевого поступка.

Довольно часто косвенный речевой поступок сочетается с имплицитным. Рассмотрим данный вид в следующем разделе.

Речевой поступок имплицитный и эксплицитный

Воплощая свой замысел на уровне речевого оформления, коммуникант может по-разному представить свои речевые действия. Поэтому в зависимости от способа языкового оформления коммуникантом своего высказывания РП может быть: имплицитный (от лат. implicite – запутанно), то есть коммуникант неявно, завуалированно, фигурально, нередко метафорически выражает свою мысль; и эксплицитный РП (от лат. explicitus – распутанный), с явно, недвусмысленно выраженной мыслью адресанта.

В лингвистической семантике различается несколько видов имплицитной информации в высказывании, из которых для нашего исследования особенно важна пресуппозиция[43], или презумпция. Вслед за теоретиками речевых актов отметим, что речевое действие, с одной стороны, служит показателем суждения, с другой – позволяет судить, как надо воспринимать данное суждение, или, иными словами, какую иллокутивную силу должно иметь высказывание, какой иллокутивный акт совершает говорящий [289, с. 62]. Для имплицитного РП важны используемые языковые средства (различные метафорические выражения) и речевые формы (аллюзии, инсинуации и тому подобные способы неявного информирования), для того чтобы был достигнут перлокутивный эффект. Не менее значимым для совершающего имплицитный РП являются условия, в которых осуществляется коммуникация. Как пишет Серль, «часто в реальных речевых ситуациях иллокутивную функцию высказывания проясняет контекст» [там же, с. 62].

Очевидно, что, совершая имплицитный речевой поступок, говорящий стремится получить определенный результат, заставив слушающего опознать информацияю, «закодированную» в высказывании с помощью языковых и неязыковых средств.

М. Бирвиш в своем исследовании выделяет несколько уровней понимания (фонетический, синтаксический, семантический и контекстный), каждый из которых толкуется следующим образом: слушающий получает сенсорный сигнал и интерпретирует его как языковое высказывание, приписывая ему внутреннюю структуру определенного типа [44, с. 95]. При этом адресат может достичь разных уровней понимания, что во многом определяется возможностями слушающего, которые в целом зависят от уровня общей культуры адресата и его возраста.

Для нашего исследования важно прежде всего адекватное понимание слушающим речевого поступка на уровне контекста, не исключая, разумеется, других уровней. Так, например, говорящий должен иметь в виду, что для слушателя-дошкольника более значимым будет семантический уровень понимания.

Актуальным для нашего исследования является выделение М. Бирвишем прямой и фигуральной, метафорической интерпретации, когда адресат понимает содержание и цель речевого поступка буквально или не понимает контекстуальное значение имплицитных речевых действий. Дж. Остин также делает акцент на значимости умения говорящего реализовывать намерение и способности адресата ориентироваться в дискурсе. Он пишет: «Ситуация высказывания имеет серьезное значение, и <…> используемые в нем слова должны в какой-то мере “объясняться контекстом”, для которого они предназначены или в котором они были реально произнесены в ходе языкового взаимообмена» [243, с. 87].

Приведем в качестве примера имплицитного речевого поступка фрагмент рассказа Е. Пермяка «Надежный человек».

Ученик первого класса решил отучить свою одноклассницу бояться довольно оригинальным способом.

Однажды Андрюша принес в стеклянной банке большого паука. Увидев страшилище, Ася побледнела и тут же перебежала на другую парту.

С этого и началось. Два дня Ася сидела одна, и учительница Анна Сергеевна будто бы не замечала этого, а на третий день она попросила Андрюшу остаться после уроков. Андрюша сразу догадался, в чем дело, и когда все ушли из класса, он, чувствуя себя виноватым, смущенно сказал учительнице:

– Я ведь не зря принес паука. Я хотел приучить Асю ничего не бояться. А она опять испугалась.

– Что ж, верю тебе, – сказала Анна Сергеевна. – Кто как умеет, тот так и помогает расти своим товарищам, а я тебя позвала, чтобы рассказать одну маленькую историю.

Она усадила Андрюшу на его место за партой, а сама села рядом – на Асино.

– Много лет назад в этом же классе сидели мальчик и девочка. Сидели так же, как сейчас сидим мы. Мальчика звали Вовой, а девочку-Аней. Аня росла болезненным ребенком, а Вова рос сильным и здоровым мальчуганом. Аня часто хворала, и Вове приходилось помогать ей учить уроки. Однажды Аня поранила гвоздем ногу. Да так поранила, что не могла приходить в школу: ни башмак нельзя надеть, ни валенок. А шла уже вторая четверть. И как-то Вова пришел к Ане и сказал: «Аня, я тебя буду возить в школу на саночках». Аня обрадовалась, но запротивилась: «Что ты, что ты, Вова! Это будет очень смешно! Над нами будет хохотать вся школа…» Но настойчивый Вова сказал: «Ну и пусть хохочут!» С этого дня Вова ежедневно привозил и отвозил на саночках Аню. Сначала ребята смеялись над ним, а потом сами стали помогать. К весне Аня поправилась и смогла вместе со всеми ребятами перейти в следующий класс. На этом я могу закончить рассказ, если тебе не захочется узнать, кем стали Вова и Аня.

– А кем? – нетерпеливо спросил Андрюша.

– Вова стал прекрасным летчиком-испытателем. Это твой отец Владимир Петрович Рудаков. А девочка Аня теперь твоя учительница Анна Сергеевна.

Андрюша опустил глаза. Так просидел он за своей партой долго. Он живо представил саночки, девочку Аню, которая теперь стала его учительницей, и мальчика Вову, своего отца, на которого ему так хотелось походить.

Учительница не стала читать мораль, а обратилась к поучительной истории, как можно помочь товарищу. Таким образом она завуалировала жанр замечания, возможно, наказания ученика, и облекла свой рассказ в имплицитную форму повествования о другом мальчике. Как видим, речевое поведение педагога явилось оптимальным вариантом для адекватной интерпретации мальчиком событий прошлого (он живо представил <…> мальчика Вову, своего отца, на которого ему так хотелось походить). Этот речевой поступок является яркой иллюстрацией нравственного воспитания первоклассника (роль примера, идеала).

П. Ф. Стросон отмечает важную для нашего исследования сторону иллокутивного акта, а именно: он рассматривает особый случай, когда «налицо не просто намерение вызвать определенную реакцию у слушающего, но намерение вызвать определенную реакцию посредством распознавания со стороны слушающего намерения вызвать эту реакцию. <…> Говорящий, таким образом, не только несет общую ответственность за содержание своего намерения, которую несет любой производящий действие человек; у него имеется также причина, неотделимая от природы выполняемого им акта, сделать это намерение явным. Потому что он не обеспечит понимания иллокутивной силы своего высказывания, не осуществит акт общения, который он собирается осуществить, если слушатель не уловит его сложного намерения» [304, с. 141]. То есть говорящий, совершающий имплицитный РП, должен прежде всего определить, будет ли адресатом распознано намерение адресанта и насколько обеспечено адресантом адекватное понимание слушающим высказывания с используемым прецедентным текстом. Например, учитель, прерывая свое повествование, обращается к жующему жвачку и отвлекающемуся ученику со словами: «А Васька слушает да ест».

Имплицитная форма содержания высказывания позволяет соблюсти этикетность речевого общения, что важно для адресата, которому таким образом предоставляется большая возможность для выбора способа реагирования, а также для сохранения доброжелательных отношений взаимодействующих. Однако, как отмечают исследователи, конструкции с цитацией, коммуникативы, фразеологизированные конструкции, риторические вопросы, прецедентные тексты используются в качестве имплицитных средств выражения негативной реакции (А. И. Бахарев, Я. В. Боргер, В.Н. Бондаренко и др.).

Приведем пример имплицитного речевого поступка, реализующего этикетную функцию высказывания. А. Е. Кондратенков, вспоминая свое детство, рассказывает о случае, который запомнился ему на всю жизнь.

… Что толкнуло меня на этот шаг, мне и сейчас разобраться трудно. Слов нет, со мною бывало всякое – и шалости и драки; к слишком дисциплинированным ученикам меня отнести нельзя. Но чтобы пойти на воровство, пусть даже самое мелкое, такого в моей жизни никогда не бывало. И вот случилось. <…> Очутившись за забором, я быстро влез на первое попавшееся дерево. И только тогда понял, что поступил глупо. Зачем я здесь? <…> И вдруг подо мною раздался собачий лай. Большущая собака описывала круги у дерева. Уходить было некуда. Я прижался к стволу. Лай не прекращался.

– Кто там, Барс?.. Ну, перестань же, успокойся! – послышался чей-то голос.

К яблоне шел тот самый человек, который так пристально смотрел на меня во время школьного митинга. Это был старый учитель, перед которым я сегодня читал стихи о долге и чести. Я сгорал от стыда…

Успокоив собаку, хозяин поднял голову и, казалось, только теперь заметил меня.

– Вы в безопасности, – обратился ко мне хозяин сада. – Можете спокойно сойти вниз. И прошу извинить моего друга за негостенриимство…

…Я молчал. Евгений Владимирович, видимо, хорошо понимал мое состояние и больше ни о чем не спрашивал. Он говорил сам.

<…> Я не верил тому, что учитель убежден, будто я оказался на дереве случайно, спасаясь от бросившейся на меня собаки. Но одно то, что он говорил ласково и, казалось, не допускал дурной мысли обо мне, наполняло душу благодарностью к этому доброму человеку. (Кондратенков А.Е. Труд и талант учителя: Встречи. Факты. Мысли. М.: Просвещение, 1989)