Полная версия

Папирус

Осада Авариса – твердыни гиксосов в Нижнем Египте, была длительной и тяжёлой.

Войска под командованием Плата подошли к столице гиксосов с востока и долгое время находились в засаде, ожидая исхода штурма крепости, с целью окончательного разгрома отступающего врага.

Но длительность и не результативность штурма крепости основным войском Яхмоса I-го с юго-западного направления, вынудили Плата изменить первоначальный план и начать свой штурм города с противоположного фланга его обороны, с восточного направления.

Гиксосы не ожидали такого резкого поворота событий и дрогнули, не успев достаточно быстро перестроить необходимую оборону на восточное направление.

В результате войска Плата первыми прорвались за городские стены, став реальными освободителями Авариса. Впоследствии у народов Передней Азии это породило миф о пришедших якобы с востока, с их земель, многочисленных смелых и мужественных воинов-освободителей.

В конце концов, осада Авариса в битве против гиксосов завершилась взятием города-крепости.

Египтяне захватили богатую добычу: стада волов, овец и ягнят, много оружия, включая колесницы, и освобождённых пленных рабов – египтян.

Но в этот раз египтяне пленных не брали – так была велика их ненависть к гиксосам.

Однако остаткам гиксосов, выдержавшим длительную осаду в Аварисе, по договорённости с царём Яхмосом I-ым, не желавшим излишнего кровопролития и имевшего далеко идущие планы, было позволено покинуть город и уйти с частью своего имущества через Синайскую пустыню на северо-восток.

Изгнанные и спасшиеся из Авариса гиксоские захватчики, во главе с их последним царём Хамуду (правил в 1551 – 1542 годах до н. э.), поспешно убежали, двинувшись в Южный Ханаан (Южная Палестина) в крепость Шарухен, где они обосновались на несколько последующих лет.

Захват Авариса и разгром в нём войска царя Хамуду изменили историю, став сигналом для агонии всей империи гиксосов.

После осады и взятия Авариса началось падение их владычества не только в Египте, но и в Передней Азии.

Весь Египет и вся Сирия до Евфрата постепенно стали обретать свободу.

Сражения под Абусир-эль-Мелек, в дельте Нила, под Аварисом и взятие Авариса, наряду с другими менее известными и менее удачными сражениями, завершились долгожданной победой египтян и полным изгнанием с их земель остатков кочевых племён гиксосов и низвержения их господства в Египте времён второго переходного периода от Среднего царства к Новому.

Таким образом, вдохновлённые победами под водительством Секененры-Таа II-го, а затем и Камоса, египтяне, уже при царе Яхмосе 1-ом, победоносно завершили борьбу с гиксосами, продолжив её захватом их укреплённой столицы Аварис, а закончив окончательным освобождением своей страны от их власти и их изгнанием из Египта обратно в Азию.

Остатки гиксосов, отступившие в Палестину, после 1550 года до н. э. упорно преследовались египтянами, загнавшими их в крепость на юге Ханаана.

Со временем, после трёхлетней осады, и эта важная в стратегическом отношении крепость Шарухен, была взята войсками египетского царя Яхмоса I-го.

Её защитники, в основном, были убиты, а уцелевшие пленены или рассеяны.

Однако в этом сражении смертельную рану от пущенной из гиксоского лука стрелы получил военачальник Плат.

Умирая на руках своего царя Яхмоса I-го и брата Амелека, он напоследок сказал:

– «Ваше Величество! Я горд, что служил Вам, как и Вашему брату, отцу, и деду, которому служил и мой знаменитый отец Абу-Али-эль-Мелек! И мы побеждаем этих псов гиксосов! Мы, как жаркий, но западный Сирокко, смели с нашей территории полчища гиксоской саранчи обратно на восток, в Азию! И теперь мы здесь! Добей их, повелитель…!».

В дальнейшем, как бы выполняя наказ Плата, Яхмос I-ый закрепил своё господство в Южной Палестине, а потом и в Северной Нубии.

Гиксоская империя утратила своё значение.

Но на долгие последующие годы, столетия, и даже тысячелетия, в народе Египта они оставили к себе чувство глубокой ненависти.

Таким образом, Яхмос I-ый в генеральном сражении под Аварисом и взятием Шарухена полностью разгромивший и изгнавший со своей земли гиксосов, триумфально завершил дело своего отца Секененры-Таа II-го.

Начавшееся ещё со сражения под Абусир-эль-Мелеком в последующем главного телохранителя его деда воеводы Абу-Али-эль-Мелека, продолжившееся их борьбой и трагической гибелью, оно затем было успешно продолжено старшим братом Камосом и его воеводой Платом, и завершено уже самим Яхмосом I-ым.

Ему – выходцу из прежней династии Фив – удалось не только окончательно разгромить гиксосов в Египте и добить их в Палестине, но и снова восстановить своё влияние на юге.

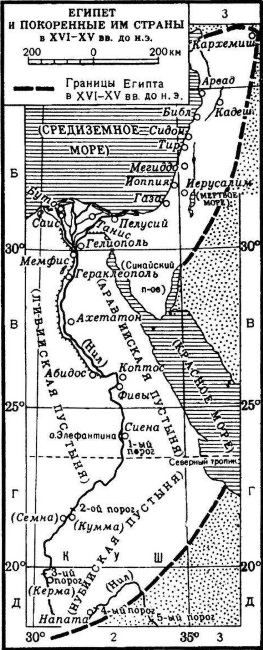

После изгнания гиксосов из Египта война продолжилась на юге, в Нубии, где всё ещё правила XVI-ая династии во главе с их последним царём Хаусером.

Враги были разбиты, а южная территория, вплоть до вторых нильских порогов, была снова освобождена и восстановлена в границах Среднего царства.

Разделавшись с иноземными поработителями, Яхмос I-ый начал внутри страны борьбу с непокорными правителями некоторых номов.

В двух больших битвах, включая одну речную, он одержал полную победу.

Местные князья утратили свои владения, которые были конфискованы, и с тех пор находились в полном распоряжении центральной власти.

И везде Яхмоса I-го сопровождал его верный придворный жрец и писец Амелек, своими религиозными обрядами освящавший все его походы, а в своих писаниях освещавший наиболее важные, им присущие, исторические события.

Вместе с Яхмосом I-ым в Египте начала править уже XVIII-ая династия египетских царей, а сама страна вошла в эпоху Нового царства.

Женой фараона стала царица Яхмес-Нефертари, родившая ему наследника – будущего царя Аменхотепа I-го.

К концу своего правления Яхмос I-ый совершил поход в Финикию, располагавшуюся на восточном берегу Средиземного моря, а в самом Египте ещё больше укрепился после состоявшихся ранее подавлений восстаний не согласных с его политикой номархов.

А потомки Плата и Амелека с честью продолжили его дело, разумно и добросовестно служа своим верховным правителям, сочетая эту службу с плодотворной деятельностью не только для себя и своей семьи, но и на благо всей страны и всего народа Египта.

Глава 2

Армагеддон

В течение последующего десятилетия, уже в начавшийся период Нового царства, произошло закрепление победы над гиксосами.

Однако их владычество оказало на Египет и благотворное влияние.

Теперь Новое царство успешно развивало свои связи с внешним миром, аккумулируя в себя богатую материальную культуру.

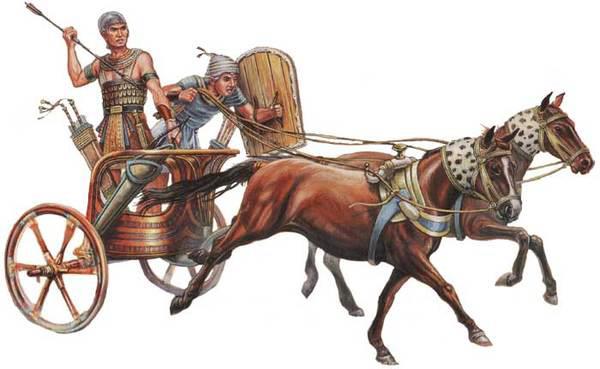

Так, благодаря освоению азиатских технологических изобретений, таких как колесница, произошло преобразование боевой техники египтян.

В последующие годы они продолжили свои походы на северо-восток и захватили ряд земель Передней Азии.

Их военная экспансия приняла значительный размах.

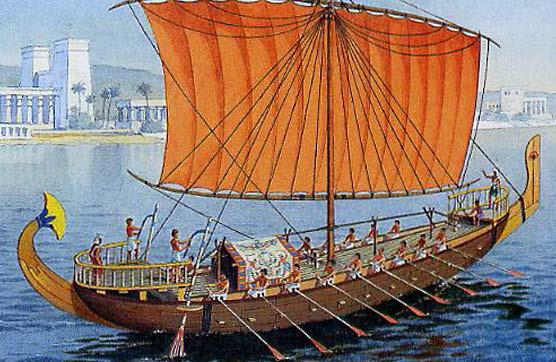

Левый фланг походов египтян теперь прикрывали их крупные парусновёсельные корабли в Средиземном море.

Корабли египтян стали совершать плавания на значительные расстояния, как по Средиземному, так и по Красному морю.

Это способствовало не только военным победам, но и расширению внешних связей с ближними и дальними соседями.

Изгнание гиксосов из Египта и восстановление его влияния в Восточном Средиземноморье, наряду с военными успехами, созданием постоянной армии и новыми контактами, положили начало и новому периоду в истории страны.

Всё это явилось началом периода возникновения в Египте Нового царства, продолжавшегося почти пятьсот лет, с 1550 года вплоть до 1070 года до нашей эры, и охватывавшего годы правления трёх самых могущественных XVIII–XX-ой династий египетских царей.

А прочную основу для будущего прогресса Египта своими успехами заложил ещё Яхмос 1-ый.

В эпоху Нового царства страна достигла наивысшего расцвета, была создана наиболее крупная по территории Египетская империя, а древнеегипетская цивилизация достигла наибольшего блеска и развития.

Изгнание гиксосов и воссоединение всего Египта под властью царей XVIII-ой династии способствовало укреплению военной мощи египетского государства и возобновлению его активной внешней политики.

Цари XVIII-ой династии реорганизовали египетскую армию.

В ней появился новый род войск – лёгкие подвижные колесницы, запряженные лошадьми.

Эти колесницы врывались в ряды противника, а стоящие на них бойцы поражали врагов стрелами из более совершенных, так называемых сложных луков.

Каждый воин-пехотинец кроме обычного укороченного копья и кинжала теперь был вооружён и боевой секирой.

На вооружение было принято и новое, более эффективное, чем кинжал, оружие – прямой и серповидный меч.

А так называемый пластинчатый панцирь (вместо кожаного) надёжно закрывал воина.

Проводились специальные учения и тренировки воинов по повышению дисциплины и возможности маневрирования на поле боя.

Оснащённая новым оружием и располагающая подвижными боевыми колесницам, теперь дисциплинированная египетская армия представляла собой грозную силу.

Цари XVIII-ой династии начали проводить активную завоевательную политику по традиционным путям: на юг в Нубию и на северо-восток в область Палестины и Сирии.

После смерти царя Яхмоса I-го к власти пришёл его несовершеннолетний сын Аменхотеп I-ый (правил в 1525 – 1504 годах до н. э.).

Поэтому регентом при нём была провозглашена его мать царица Яхмес-Нефертари.

Он так же, как и его отец вёл успешные войны в Нубии, дойдя до вторых порогов Нила и присоединив часть этой страны к Египту.

В 1519 году до н. э. эти завоёванные территории были соединены с южными номами Верхнего Египта, и во главе всего округа со столицей в городе Иераконполь (Нехен) был поставлен высокий чиновник, получивший титул «царский сын Куша и начальник южных областей».

Завоёванная египтянами территория оказалась настолько велика, что из неё образовали несколько наместничеств.

Аменхотеп ходил походом также на ливийцев племени аму-кехак и в западную Сирию, тем самым усилив влияние Египта в Палестине и в Сирии вплоть до Евфрата, откуда в качестве добычи он привёз бронзу и медь.

Богатая добыча, захваченная египтянами во время этих завоевательных походов, и дань, наложенная на покорённые племена и народы, а также эксплуатация этих захваченных богатых областей, в частности золотоносных районов Нубии, дали возможность вести активную и широкую строительную деятельность во славу египетских богов и царей, строя в честь них храмы, и щедро одаривая жрецов.

В одном из храмов Аменхотеп I-ый не забыл увековечить и себя.

Свой заупокойный храм, с высокими воротами в 10 метров, этот царь приказал построить в западной части Фив.

Рядом в скале была высечена и его гробница с пирамидообразной надстройкой над нею.

Он всё время старался подчеркнуть своё родство с царями прежней династии и с царями Среднего царства.

Но не забывал он и других богов, приказав, например, высечь в горах Ибрим в Нубии пещерный храм богине нильских порогов Сатит.

Поскольку Аменхотеп I-ый, повластвовав двадцать один год, умер бездетным, то его мать Яхмес-Нефертари возвела на престол мужа его младшей сестры и своей дочери Яхмос – своего зятя, Тутмоса I-го («Порождённого Тотом»), бывшего военачальником ещё при Яхмосе 1-ом.

Царь Тутмос I-ый (правил в 1504 – 1492 годы до н. э.) продолжил завоевательную политику своих предшественников и предков.

Ведь он был сыном царя Яхмоса I-го и наложницы Сенсенеб – дамы явно не царского происхождения, но из семьи верховного жреца Амона.

И новый царь стал одним из выдающихся египетских завоевателей.

Он начал своё царствование с похода против восставших нубийцев и завоевал их страну Куш вплоть до пятых порогов Нила.

Укрепив свои тылы, он вторгся в Азию.

Проходя с военным походом через Синай, Тутмос I-ый очистил северо-восток Египта от мятежных банд амаликитян и филистимлян.

Египтяне затем без труда прошли всю Палестину и Сирию.

Но на берегах Евфрата они столкнулись с сильной митаннийской армией, однако и она была разбита.

Но завоевания Тутмоса I-го оказались непрочными.

Его главная жена Яхмос родила ему сына, умершего в младенчестве, и двух дочерей, старшая из которых была Хатшепсут.

Царица Мутнофрет – вторая жена Тутмоса I-го – родила ему троих сыновей, старшим из которых был Тутмос II-ой (правил с 1492-го до, формально, 1479-го года до н. э.).

Он вынужден был начать своё правление с подавления мощного восстания в Нубии.

Для окончательного усмирения этой богатейшей и непокорной провинции он даже приказал поголовно истребить всё нубийское мужское население.

Он сохранил все завоевания предшественников, подавив восстание не только на юге в Куше, но и в Палестине.

Однако Тутмос II-ой не успел расправиться с многочисленными мятежами в Сирии, так как вскоре заболел непонятной тяжёлой болезнью и был отстранён от власти своей второй женой – единокровной сестрой – царицей Хатшепсут, захватившей трон сначала фактически, а потом и официально отстранив больного мужа от власти, объявив себя царицей.

Жрецы Амона поддержали её, провозгласив новой царицей Египта.

Во время торжественного обряда в храме Амона жрецы остановились около Хатшепсут и встали перед ней на колени, символизируя этим благословение на престол.

Для укрепления её и своей власти жрецы объявили Хатшепсут дочерью самого Амона:

– «Верховный бог спустился к царице Яхмос в образе её земного мужа Тутмоса I-го и совокупился с нею, после чего и родилась Хатшепсут» объявил верховный жрец Амона Хапусенеб.

А для выхода из противоречия с традициями, когда царём, как воплощением бога Гора, мог быть только мужчина, Хатшепсут стала ходить на официальные церемонии в мужской одежде и с накладной бородой.

После смерти Тутмоса II-го в 1479 году престол должен был перейти к его сыну от брака с Исидой Тутмосу III-му (правил, формально, с 1479-го по, фактически, 1425 год до н. э.).

Но поскольку он в этот момент был ещё двенадцатилетним ребёнком, то власть в стране по-прежнему сохранила честолюбивая вдова покойного – царица Хатшепсут (правила до 1468 года до н. э.).

Будучи мачехой Тутмоса III-го, она воспользовалась ситуацией и отправила пасынка на воспитание в храм.

Царица Хатшепсут («первая из почтенных») была не только единокровной сестрой и второй женой Тутмоса II-го, но и бездетна.

И её претензии на египетский трон были вполне понятны и обоснованы.

Ведь она была дочерью Тутмоса I-го от его первого брака с Яхмос, а её единокровный брат Тутмос II-ой – родился лишь от второго брака их общего отца с Мутнофрет.

Хатшепсут хоть и обладала многими мужскими качествами характера – интеллектом, волей и решительностью, но была всё же женщиной, причём весьма женственной и красивой.

Эта энергичная женщина, более двадцати лет твёрдо правившая Египтом, в своей деятельности опиралась, главным образом, на жречество бога Амона.

Поначалу она не предпринимала военных походов за пределы страны.

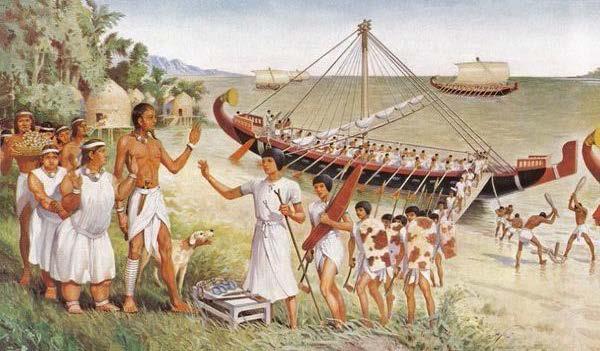

Исключение составила только ею снаряженная большая военноторговая экспедиция в 1472 – 1471 году до н. э. в южную страну Пунт, с которой она восстановила торговые контакты, и куда её сопровождал большой отряд воинов под командованием темнокожего военачальника Нехси, и боевые корабли.

Из Фив её путь лежал немного вверх по Нилу, а затем в Коптос.

Потом путешествие по пустынному ущелью Вади-Хаммамат в паланкине с ночными стоянками и отдыхом в шатрах.

И далее к порту Левкое-Лимен (Эль-Косейр) на Красном море.

Царица Хатшепсут очень высоко ценила возможности своего флота и придавала большое значение своему плаванию в Пунт (Святую землю).

Её чудесные корабли с вытянутыми носами, как лотосы, с высокими мачтами и летящими парусами, имели команды в полсотни человек.

Из Пунта, с которым Египет издавна поддерживал торговые отношения, но в эпоху Среднего царства они прервались, экспедиция вернулась, нагруженная дарами экзотической страны и формальными изъявлениями покорности власти Египта.

Из Пунта Хатшепсут привезла золото и серебро, драгоценные камни, дары из слоновой кости и эбонита, редкие виды растений и редкие породы деревьев, в том числе чёрного и корицы, мирровую смолу, различные благовония, ручных обезьян и борзых собак, а также скот и рабов.

При ней расширились торговые связи с соседями.

Однако были почти утрачены владения Египта в Палестине и Сирии.

При царице Хатшепсут Египет достиг ранее невиданного расцвета.

Сама она покровительствовала многим сферам деятельности египтян, но прежде всего строительству.

При ней были восстановлены разрушенные гиксосами постройки.

Активно она занялась и храмовым строительством.

И вообще, во времена XVIII-ой династии египетских царей, с Тутмоса III-го именовавшихся теперь новым титулом – фараоны, начавшейся с правления ещё её основателя – последнего царя XVII-ой династии Яхмоса I-го, наблюдалось возрождение искусства и ремёсел.

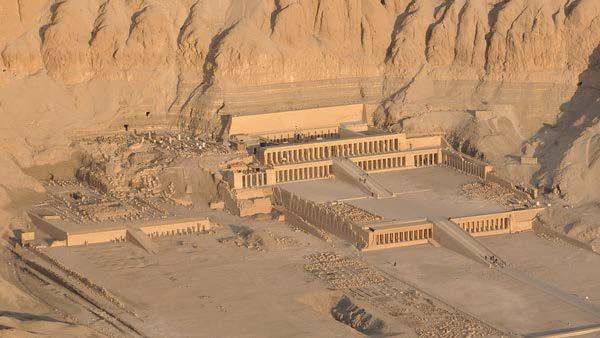

Так, например, великолепно исполненное барельефное изображение его дочери – царицы Яхмос («рождённой луной»), сохранилось в самом известном, знаменитом и величественном, заупокойном храме его внучки – царевны Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри.

Этот великолепный храм, построенный с тонким архитектурным чутьём и вкусом, поражающий воображение людей своими огромными колоннами, и названный «чудом из чудес», был выстроен против полукруглой скалы близ Фив.

Вокруг высившиеся скалы из белого известняка окрашивались временем и Солнцем в розовато-жёлтый цвет, создававший, как бы, абсолютно вертикальный барьер.

С севера к храму можно было подойти только по крутой и труднодоступной тропинке, ведущей на вершину хребта, отделяющего Дейр-эль-Бахри от дикой и мрачной Долины царей.

Храм Хатшепсут был знаменитым святилищем.

Он был построен на террасах, засаженных редкими диковинными деревьями, привезёнными из Пунта.

Террасы были расположены на неуклонно поднимающихся уровнях и дорога, ведущая к храму, поднималась с одного уровня на другой.

Столбы, стоящие на нижней террасе, поддерживали пол и стену верхней террасы. Двор храма был окружён колоннадой.

Храм делился не вестибюль, зал и святилище.

Соотношение ширины к длине зала было почти 1:3.

Столбы, поддерживающие террасы и окружающие внутренний двор, были прямоугольной формы.

Своими тенями, меняющимися при движении Солнца, они создавали величественный вид.

На стенах храма были высечены барельефы, описывающие самые важные события в жизни царицы.

Они также были расписаны хвалой ей: Твоё имя достигает свода небес. Слава твоя окружает море и пересекла большой круг.

Всячески потворствуя жрецам бога Амона, желая поощрить их, царица Хатшепсут впервые ввела должность верховного жреца.

Другим увлечением Хатшепсут стало военное дело.

К концу своего царствования она лично командовала войсками во время похода в Нубию, а также провела ещё несколько других успешных походов.

Она, наконец, допустила к военному делу своего повзрослевшего пасынка Тутмоса III-го, дав ему возможность прославиться в одном из последних походов в Нубию.

Будучи формально соправительницей Тутмоса III-го с 1479 года она ещё не старой неожиданно умерла в 1468 году до н. э.

Но ещё в конце её правления в северо-западной Сирии начинали созревать враждебные Египту коалиции из царьков и князей, поставивших себе целью завоевание этой богатой страны на Ниле, как это за двести лет до них удалось сделать гиксосам.

И теперь, узнав о смерти властолюбивой, но миролюбивой Хатшепсут, постепенно терявшей свои владения, и о воцарении в Египте её соправителя Тутмоса III-го, ранее отстранённого ею от ведения всех государственных дел, правитель Кадеша посчитал нового царя слабым и бесхарактерным, а момент подходящим для освобождения от египетского господства.

И по его инициативе здесь начала складываться военная коалиция из ранее зависимых от Египта царств Сирии и Палестины.

А тем временем пасынок женщины-царицы Хатшепсут, соправитель и наследник, теперь уже фараон Тутмос III-ий (Дхут-маси), желая после смерти властолюбивой мачехи уничтожить память о ней, приказал повсюду стереть её имя и изображения, в том числе, где она была изображена с бородой, как царь-мужчина.

Ведь до этого Тутмос III-ий, как соправитель Хатшепсут, был, по сути, незаконно отстранён ею от власти.

И уже после фактического восхождения на трон Египта и укрепления своей власти внутри страны, достижения успехов в государственных делах, он отметился и военными триумфами.

Ему пришлось вновь завоёвывать утраченные при Хатшепсут территории.

Особенно напряжённую борьбу Тутмосу III-му пришлось вести в Палестине и Сирии.

Здесь уже не только сложилась, но и укрепилась сильная коалиция ранее зависимых от Египта сирийских и палестинских княжеств.

Их силы по-прежнему возглавлял правитель области вокруг сильно укреплённого города Кадеш, теперь вступивший также в союз с царём города-крепости Мегиддо и государством Митанни.

Ранее, ещё в начале XX-го века до н. э., в Мегиддо находился египетский наместник.

Потом эта территория была утрачена, став на некоторое время израильской колонией, но затем вновь, уже надолго, была завоёвана Египтом.

А теперь под командованием царя Кадеша объединённые вооружённые силы антиегипетской коалиции как раз и были сосредоточены около этой мощной, хорошо укреплённой крепости Мегиддо, от которой вели дороги к северным городам Палестины и Сирии.

И вот, на двадцать третьем году своего правления, в 1457 году до н. э., фараон Тутмос III-ий решил начать войну с этим, представлявшим для Египта опасность и поддержанным государством Митанни, союзом князей Сирии и Палестины, в своём первом походе направив основной удар на Мегиддо.

Лишь разгромив большую армию этой влиятельной коалиции можно было думать о завоевании всей Палестины и Сирии.

А повод для этого представился совершенно неожиданно.

Чиновники, посланные фараоном Тутмосом III-им для сбора дани в Сирии и Палестине, были прогнаны из Мегиддо, где уже расположилась армия мятежников, и 1 марта 1457 года до н. э. вернулись в Египет с тревожным известием:

– «Ваше Величество! Не извольте гневаться, что нам не удалось собрать всю дань. Нас прогнали из Мегиддо, даже близко не подпустив к стенам города. С нами даже не стали разговаривать, когда узнали, что мы от Вашего Величества!» – начал старший из чиновников, упавших перед фараоном на колени.

Фараон гневно взглянул на своих придворных, но тут же несколько смилостивился:

– «Встань, и продолжай!».

– «Там везде непослушание. Это измена! Мы были в разных городах и у разных правителей – везде одно и то же!».

Фараон отпустил чиновников и собрал военный совет, на котором отдал приказ готовиться к военным действиям.

Для подавления правителей земель Восточного Средиземноморья, бросивших ему вызов, фараон Тутмос III-ий собрал армию, включавшую в себя, прежде всего пехоту, вооружённую мощными составными луками, боевыми топорами, секирами и хопешами.

В армию фараона также были включены и боевые колесницы.

И уже на вторые сутки из столицы Египта Фив двадцатитысячное войско фараона Тутмоса III-го отправилось в свой первый победоносный 900 километровый поход.

Сначала они продвигались на север по Нилу и долине к дельте его восточного устья. Затем повернули на восток, южнее минуя Аварис.

А 31 марта египетские войска уже вышли из своей восточной приграничной крепости Тиару.