Полная версия

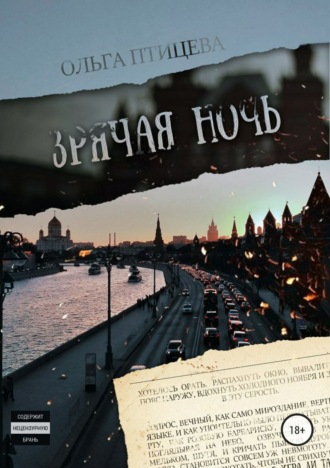

Зрячая ночь. Сборник

По рядам пробежала волна. Кто-то закопошился в кармане, кто-то звякнул замком сумки, кто-то разжал потную ладошку, а в ней – подготовленная оплата. Мелкой монеткой, без сдачи.

– Сколько там, не подскажете?

– Семьдесят шесть до метро.

– А в том месяце меньше было!

– Так инфляция!

– А до Нового городка сколько будет?

– Пятьдесят девять.

Вмиг они стали единым организмом. Переговаривались, сетовали на дороговизну, тянули монетки по рядам, передавали друг другу, улыбались, хмурились, задавали вопросы и тут же получали ответы. Было в этом что-то неправильное. Страшное. Многорукое, многоголосое чудище, сидящее сразу на всех местах, едущее сразу на все остановки. Все они и Нина – одна против всех них.

– Передавать будете? – спросил мужик, поворачиваясь, будто ничего и не случилось.

С языка уже почти сорвалось что-то гадкое, но в сердце кольнуло особенно сильно, отдалось под мышкой и запекло там пожарищем. Острота застряла в горле, Нина засунула руку в карман, нащупала стольник.

Мужик протянул ладонь и смотрел выжидательно. В желтом свете фонарей он выглядел потрепанным. Но Нине не было его жаль. Она его ненавидела. Остро и отчаянно, будто знала сто лет, и все сто лет он предавал ее, истязал и мучил. А теперь вот разочарованно уставился, как на провинившуюся девочку, мол, ну как же так, милая, ты же вот этим ртом маму при встрече целуешь, а бранишься. Нехорошо.

– Может, мне за вас заплатить?

Мужик не насмехался. Он правда предложил ей оплатить сраные семьдесят шесть рублей до метро, будто она бомжиха какая-то. Будто в ней изъян, а он, молодец такой, его разглядел и теперь жалеет грубиянку, а не злится на нее. Будто он понял ее боль и потому сочувствовал. Будто это вообще возможно.

Нина вытащила из кармана стольник, хрустнула перед носом мужика.

– Сдачи не надо. – И пожалела, что в кармане не было пятитысячной.

Мужик хмыкнул, осторожно выудил из ее руки бумажку. На мгновение их пальцы встретились. Боль, опоясывающая Нину так крепко, как ни один любимый еще не обнимал, электрическим разрядом пронеслась по позвоночнику. Нина выгнула спину, изо всех сил вцепилась зубами в щеку, чтобы не закричать. Уставилась на мужика стеклянными глазами – все равно ничего не видно, только цветные пятна расползаются по черному полотну.

Мужик вопросительно поднял бровь, но тут же сник, уменьшился даже, сжал стольник в ладони и отвернулся. А Нина откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и позволила слезам спокойно течь вниз, размывая косметику, пачкая лацканы. Нине было глубоко плевать и на макияж, и на пальто. Кажется, она разучилась дышать.

Петров

День начался хорошо. Петров открыл глаза и долго смотрел на потолок. Потолок был старый, в желтых разводах, но если смотреть на него долго, особенно в полутьме раннего утра, то разводы потихоньку превращаются в симпатичный орнамент. Опять же, если не двигаться, то и диван не скрипит пружинами, и простыня не шуршит синтетикой, и даже пылью почти не пахнет, если глубоко не вдыхать.

Поэтому Петров лежал смирно, дышал в половину вдоха и, кажется, был счастлив. Конечно, не орнаменту на дурацком потолке. Просто в это утро у Петрова ничего не болело. Вот совершенно.

Это мгновение не-боли могло закончиться так же внезапно, как началось. Нужно было успеть насладиться им. Петров опустил веки, весь обращаясь вовнутрь своего истерзанного тела, и начал считать. У него не болела голова, не стучало в висках, не стягивало затылок – это раз, у него не драло в горле, не сводило плечи, не ломило в руках – это два, и в груди у него тоже ничего не ухало, и в животе не урчало, и в паху не жгло от растущего простатита, и даже правая нога не зудела – это все Петров отнес на счет три. Полежал еще чуток, собираясь с мыслями, и устремился с проверкой к ноге левой.

Обычно именно там и гнездилась постоянная боль, холодная и склизкая, как раздавленный дождевой червь, только зубастый и прожорливый. Начиналась она в бедре, бежала вниз к колену, там становясь совсем уж нестерпимой, чтобы вцепится голодной пастью в лодыжку, оттрапезничать щиколоткой, обглодать пальцы, закусить пяткой. В этом скрывалась главная несправедливость всей жизни Петрова, потому что ниже левого колена у него ничего не было. Ни лодыжки, ни щиколотки, ни пальцев, и уж конечно не было пятки. Пустота. Культя, тошнотворно аккуратная, хоть оттиски ею ставь.

Но сегодня нога не подвела. Она даже не прикидывалась лежавшей под одеялом, даже не чесалась между пальцами, требуя к себе внимания. С левой стороны Петров заканчивался коленом, как и должен был. Никаких фантомных болей. Тишина и благодать.

Петров мысленно поблагодарил потолок за компанию, повозился, перекатываясь на бок, и осторожно опустил правую ступню на пол. Сразу попал в тапочку. Костыли тоже оказались рядом – незачем сразу мучиться, натягивать тесный протез, можно и так, по старинке.

Допрыгал до ванной, умылся холодной водой – не потому что горячую отключили, а чтобы взбодриться. Вышел в кухню, щелкнул телик, улыбнулся глянцевой девице, которая жеманно убеждала народ, что утро нынче доброе. Сегодня Петров был с ней согласен. Утро вышло что надо.

Скоренько пожарил два яйца, отрезал добрый кусок колбасы, хлеба, чай заварил с двумя кусками сахара. Сел за стол и с чувством позавтракал. На душе было спокойно и хорошо. Даже культя, выглядывавшая из-под домашнего халата, не расстраивала. Ну что теперь поделаешь? Да и сколько лет уже прошло? Петров задумался. А правда, сколько?

Наталка ушла через год после того, как культя с Петровым породнилась, дочке тогда было семь. Сейчас Фиме четырнадцатый идет. Выходит, шесть лет как инвалид. Вот же время летит! Петров почесал колючий подбородок, поднялся с табурета, оперся на костыли и двинул бриться.

Из мутного зеркала на него смотрел потасканный седеющий мужик. А ему всего-то пятьдесят восемь, говорят, к этому возрасту мужчина только входит в силу. Петров подмигнул отражению, мол, мы еще ого-го с тобой, повоюем. Лишь бы не болело ничего.

Оттерся от пены – полотенце было затхлое, влажное. Петров кинул его в стиралку. Оттуда грустно глядели скомканные носки вперемешку с трусами. Надо было запустить машинку, да время уже поджимало. Ну ничего, вечером.

Петров сам себе удивился. Давно он уже не строил планов. Жил, как живется. Как придется даже. Попивал себе тихонечко, то с соседом, то один. Злился на несправедливость, строчил гневные письма в бывшую свою строительную контору. Все хотел, чтобы о нем вспомнили, извинились, пособие какое-нибудь выплатили. Но бывшие коллеги сочувственно вздыхали в трубку, а после и вовсе перестали отвечать. Начальство же с того раза поменялось, поджало хвосты, расползлось по углам. Никто не хотел отвечать, никто не хотел извиняться.

Ну, рухнула на инженера-строителя несущая стена пятого этажа – так то не халатность начальника стройки, нет, это небрежность пострадавшего. Мы предупреждали, что зона опасная, вот, надбавки были за вредность. А коль случится что, то вся ответственность на работнике. Даже бумагу соответствующую имеем, с подписью гражданина Петрова С. В.

Что там Петров подписывал, он и не помнил. Бумаг при устройстве была гора, кто ж их читает? Да и отработал он добрых девять лет, честно отработал, изо всех сил. А они вон как с ним. Задним числом рассчитали, бросили жене жалкую подачку, выздоравливайте, мол. А что раздавленную ногу отрезать пришлось, так нам жаль, дорогой Петров С. В. Но что поделаешь, жизнь есть жизнь!

Как из больницы его привезли, так Петров и запил. Год пил без продыху. Орал только, чтобы Наталка ему за водкой бегала. Та вначале жалела его, плакала, сама наливала, по голове гладила. А потом себя ей стало жальче, а дочку их маленькую – так вообще. Собрала вещички и уехала. Живи как хочешь, алкоголик проклятый!

Некому стало за водкой бегать. Пришлось самому. А для того – на костылях до больнички доковылять да получить там квоту на протез. Пока анализы сдавал, пока бумажки собирал, пить сил не осталось. Так и зажил, попивая, но не спиваясь. Каждый день деля с болью пополам.

А тут проснулся. И не болит.

Пока собрался, культю перевязал, в протез засунул, закрепил, ждал – вот-вот заболит. Пока одевался – брюки старые, но без дырок, свитер поношенный, но чистый, плащ кожаный в пол, чтобы протеза не видно, ботинки специальные – ортопедические – все прислушивался к боли: объявится, нет? Пока вышел из дома, пока в автобус втиснулся, все ждал – сейчас заболит. Вот сейчас точно. Не заболело. Даже место себе нашел удобное. Всего-то доехать до областного травматолога, показать ему культю: на вот, доктор, смотри, не выросла за год новая, сам расстроился. Доктор бумажку об инвалидности продлит, и Петров на двенадцать месяцев свободен. Вот тогда он пойдет, снимет с карточки пенсию, купит большую куклу и отправится к дочери. Давно он ее не видел. Все откладывал до лучших времен. А какие они тогда, эти лучшие времена, если не как сегодня?

Автобус тронулся от остановки, зафырчал и поехал. Триста сорок девятый маршрут был долгим и тоскливым. Из области в центр. Едут-едут несчастные замкадыши, все надеются, что заработают на хорошую жизнь. Только жизнь эту они в дороге проводят. Петров сам так ездил, каждый день по три часа. А теперь, без ноги и без работы, с ужасом вспоминал вставания эти ранние, дорогу эту мерзкую, потную, муторную. Казалось бы, что сравнивать: там здоровый был, семейный, а тут – инвалид и пьяница. Да только тишину, в которой проходили его дни, Петров успел полюбить. Особенно когда в тишине ничего не болело.

Среди людей тишины не отыщешь. Еще отъехать не успели, а кто-то уже собачится, требует уступить место.

– Да Господи Боже! – Голос был каким-то придушенным, но отчаянно яростным, еще чуть-чуть и сорвется на крик. – А я тебе что? Что я тебе? На руки тебя взять? На колени посадить?

Вот так же начинала скандалы Наталка, когда Петров лежал на кафеле в туалете весь в рвоте. И если сдавленный злобой голос еще можно было терпеть, то крик – нет. От него тут же начинало пульсировать в висках и невыносимо жечь культю.

Петров знал точно: как только чужая женщина закричит, тело его вспомнит женщину родную. Рефлексом собаки Павлова на крик выделится боль. И прекрасный день станет днем ужасным. Очередным ужасным днем.

– Вот, садитесь. – Петров завозился, встал, не глядя схватил стоявшую в проходе девицу, подтащил к своему месту и усадил. – Давайте-давайте, присаживайтесь, вот так.

Та глупо пялилась на него, моргая намокшими ресницами. Петров наконец посмотрел на спасенную им и понял – мало того, что наряжена в розовое, так еще и глубоко беременная. Надо же, а! И кто ж ей посмел возразить? Петров развернулся, чуть было не наступил на белоснежную варежку, поднял ее, тихонько радуясь собственному всемогуществу, отдал владелице и пошел по проходу в поисках места.

Виновницу ссоры Петров легко нашел среди остальных. Он ее заметил еще на остановке – по отчаянным глазам. Такие Петров видел каждое утро в зеркале. Но разглядеть взгляд загнанного зверька на лице молодой девушки, у которой вся жизнь еще впереди, было удивительно. Коротко стриженая, в мешковатом пальто, она тяжело дышала, не замечая, как по щекам разливается болезненный жар. Ей, определенно, было не по себе, но она продолжала держать надменную мину.

Петров хотел пройти мимо, но потерял равновесие, покачнулся, неловко оперся на протез и застыл, ожидая боль. Боль не пришла. Только сердце бухало от страха. Петров поправил распахнувшийся плащ – он теперь всегда носил что-то длинное, скрывающее инвалидность, – и понял, что до сих пор смотрит на девицу. Стало неловко.

– Уступили бы, и дело с концом… Там же свободно, а она в положении… – проговорил он, просто чтобы хоть что-то сказать.

Сам он давно привык во всем искать компромисс. Так легче и спокойнее. Когда сил с трудом хватает, чтобы подняться с кровати, хочешь-не хочешь, а научишься их беречь. Загнанные глаза девицы наполнились злыми слезами в одно мгновение. Просто раз – и полны до краев. Губы задрожали, вот-вот зарыдает в голос.

– Пошел на хер.

Вместо плача из нее вырвалось ругательство, и Петров ее тут же зауважал. Он даже улыбнуться ей хотел понимающе, но девица вскочила, оттолкнула его и бросила худое свое тельце на крайнее сиденье последнего ряда. Петров такие ненавидел – слишком высокие, мучительно неудобные. Надо же, уступил беременной место, а сам и не подумал, как сидеть будет. А девица подумала. Видать, разглядела под плащом безногость, вот и села мучиться вместо него.

Опускаясь на ее место, Петров улыбался. Он успел задремать, убаюканный своей не-болью, когда весь автобус завозился, задребезжал мелочью, загомонил, обсуждая цены, маршруты и инфляцию.

Конечно, Петров мог потащиться по проходу, показать водителю социальную карточку и ехать себе бесплатно. Обычно он так и делал. Но сегодня ему хотелось оплатить полную стоимость проезда, будто никакой инвалидности не было. Боли же нет, значит, и говорить не о чем. Петров с удовольствием залез в скрипучий карман плаща, достал из него кошелек, нашел сотку, вынул, разгладил в ладони и уже было потянулся передать вперед, когда вспомнил про девицу, сидевшую позади. Разумеется, теперь ни одна бабка ей руки не подаст. Что ж бедняжке, вставать с дурацкого сиденья и переться к водителю?

Петров обернулся, посмотрел на скорчившееся тщедушное тельце, на испачканное белыми разводами пальто, на заплаканные глаза, и не нашел, чем девчонку поддержать. Просто ободряюще улыбнулся, мол, все в порядке, ничего, не бери в голову.

– Передавать будете? – вопрос прозвучал по-свойски, как Петров и хотел.

Но вышло не очень, девушка загнанно глянула на него и начала рыться в кармане. Вид у нее был несчастный, как у человека, попавшего в плен к самому плохому дню. Насколько плохим бывает день, Петров знал не понаслышке. Тут можно не только без кошелька выйти из дома – без трусов выбежишь, только бы не свихнуться в четырех стенах.

– Может, мне за вас заплатить? – робко предложил он, чувствуя, как разливается в нем смущение.

Горячее, терпкое, забытое чувство. Теперь он уже вовсю улыбался незнакомке. Сочувственно, понимающе. Как своей. Решил, что дело сделано, контакт налажен, теперь они, может, и разговорятся, до конечной еще минут сорок езды. Вот это будет здорово! Вот это будет хорошо! Давно уже Петров не разговаривал в транспорте с симпатичными девушками. А как совпало-то, что и побрился с утра, и свитер свежий надел. Да только лицо, отвыкшее от радости, выдало его намерения с потрохами. Девушка зыркнула на него совсем уж испуганно. Протянула купюру и тихонько добавила:

– Сдачи не надо.

Петров чуть в голос не застонал от разочарования. Старый дурак, а! Надумал себе всякого, а девочка-то испугалась. Вот же нелепица! Вот же несуразица! Только бы не показать своего отчаяния теперь, только бы сдержаться. Петров понимающе улыбнулся, аккуратно выудил из мягких влажных пальчиков бумажку. Девушка смотрела на него настороженно, но как-то смазанно, будто не могла сфокусироваться. Всем видом своим она говорила, что Петров ей неприятен. Даже отстранилась, насколько позволяло расстояние между креслами.

Петров хотел ей что-нибудь сказать, но момент был упущен. Потому что в следующий же миг, когда его натертые костылями пальцы оторвались от ее нежной ручки, случилось то, что должно было произойти уже давно.

Боль вернулась.

Она тяжелой водой наполнила голову, запульсировала в висках, полилась вниз по горлу, заломила плечи, скрутила судорогой пальцы, даже купюры заскрипели. Но это было только начало, уж Петров это точно знал. Голова там, руки, плечи – это только «раз». На «два» боль разлилась по телу. И в груди, и в животе, и в паху. Заворочалась, хлынула в правую ногу, опутала ее липкой своей паутиной. Петров успел сделать один короткий вдох и сцепить зубы, а потом наступило «три». Оголодавшая утренней разлукой боль вгрызлась в левую ногу. Холодная, как предсмертный пот, она скрутила бедро, опустилась к колену, чтобы наконец отыскать культю. Там-то боль и стала невыносимой. Петров взвыл бы, да дух перехватило. Как приговоренный к смерти, он не пытался сопротивляться, а просто ждал, когда все свершится. Боль глодала невидимые кости, сгрызала с них несуществующее мясо и сухожилия, хрустела суставами, от которых шесть лет как избавились в больнице согласно правилам утилизации биоотходов.

Петров не услышал – угадал, что сидевший сбоку от него парниша задает ему вопрос, понял, о чем речь, и сунул мальчику в руку деньги. Их пальцы встретились: шершавые – петровские, сухие и горячие – мальчика. Боль взвилась в Петрове, как вечный огонь на параде девятого мая. Петров ничего не видел, ничего не слышал, только ее – вечную свою боль. Боль, которой не было конца.

Кажется, в этот миг Петров разучился дышать.

Ильдар

Ильдар не спал всю ночь. Метался в постели, вскакивал, открывал форточку, жадно глотал холодный сырой воздух, валился на кровать, морщился от визга пружин и замирал в ожидании сна. Сон не приходил. Ильдар стаскивал с себя вымокшую в поту майку, бросал на пол, путался в простыне, чертыхался сквозь зубы. Сна не было ни в одном глазу.

Стоило опустить веки, как перед ними вспыхивал экран телефона.

«Дарик, нам нужно поговорить. Набери», – писала Юля в полдень вчерашнего дня, а он сидел на паре и не мог ей позвонить.

«Подними трубку!» – Второе сообщение пришло в полвторого, он как раз дописывал конспект, а когда дописал и вышел из аудитории, то прочитал их подряд, вместе с третьим.

«У меня задержка пятый день. И две полоски».

Юля-Юля-Юлечка… Светловолосая, маленькая, как девочка с советской открытки. Глазки голубые, носик вздернутый. Конфетка, лапочка, кошечка. На вкус сладкая, на ощупь мягкая. Покрывается румянцем, когда кончает, ойкает и смеется, счастливая, будто школьница, получившая пятерку за контрольную по тригонометрии.

Они даже познакомились на встрече выпускников. Ильдар столкнулся с приятелем по курсам иняза где-то в центре, а тот потащил его за компанию в бар, чтобы выпить и поглазеть на толстеющих одноклассниц разлива двадцать-десять. Вечер был дождливый, следующий день – выходной. Ильдар согласился, почти не думая, развлечения ради. Вошел в тесный прокуренный зал и сразу увидел ее.

Платье цвета сухого красного, локоны по спине аккуратными завитками. Говорила что-то подружке и сама смеялась, не дожидаясь реакции с другой стороны. Бывают люди, которые сияют особенным светом. Изнутри сияют. Освещая мир вокруг себя, как абажур из-под бумажного плафона – нежно-нежно, робко и тепло.

Юля была такой. В тот момент Ильдар не знал ни имени ее, ни возраста, ни родинки, что она прятала за правой мочкой, как горошинку под матрасом. Он просто уловил ее свет и поспешил на него. Бездумно, как оглушенный небесной вспышкой.

Приятель, Вадим, кажется, заметил его рассеянный взгляд первым. Хохотнул, прописал локтем между ребрами.

– Ты что поплыл-то? Сухомлину приметил? Она у нас последняя целочка, никому не дала до выпуска, видать, принца ждет. – Заржал еще громче и пошел к стойке заказывать бухло.

Но для Ильдара его больше не было. Не существовало просто. Весь мир сузился вокруг маленькой светловолосой девочки в бордовом платье. Она все болтала, смеялась, поглядывая по сторонам, видимо, ища знакомые лица. По Вадиму она скользнула скучающим взглядом, даже кивком его не удостоила. Ильдар хмыкнул: теперь понятно, откуда «последняя целочка» – Вадиму светлая девочка не дала, вот он и злится.

А кто бы не злился? Она была по-настоящему хороша. Точеная, хрупкая, теплая. Где взять решимости, чтобы подойти? Ильдар застыл на полпути к бару, чувствуя, как тонет. Даже воздух судорожно схватил губами, в этот-то момент девочка его и заметила. Улыбнулась широко-широко, как старому приятелю. По всем правилам эта улыбка должна была окончательно выбить из Ильдара дух. Но его внезапно отпустило. Стало спокойно и хорошо.

Правильно стало. Как и должно быть. Светлая девочка должна улыбаться ему при встрече. А он должен идти к ней через прокуренный зал, лавируя между другими, чужими людьми. Идти и улыбаться в ответ.

Он дошел, встал рядом. Уставился на нее, даже не пытаясь что-то сказать. Просто смотрел, как она румянится под его взглядом.

– Привет, – прошептала она, первый раз проигрывая ему. – Меня Юля зовут.

Ильдар кивнул, постучал по барной стойке и заказал ей еще вина.

В тот вечер они постоянно танцевали. Юля заливалась смехом, он молчал, первый раз жалея, что не курит. От ее тела рядом подкашивались ноги. Хотелось повалить ее на затоптанный пол, задрать платье, разорвать к чертям чулки и трахать-трахать-трахать, а потом сдохнуть от сотого по счету оргазма и щенячьего восторга, всеобъемлющего и полного. Хотелось подхватить ее осторожно, как китайскую вазу, унести прочь из бара куда-нибудь, где море целуется с небом, а луна рисует на волнах серебряную дорожку. И тоже сдохнуть, только от нежности и счастья.

А лучше все это сразу, одновременно.

Но Ильдар просто подливал ей вина, кивал в ответ на пьяненькие взгляды и тащил танцевать – в этом он нашел компромисс для обоих желаний.

Вадим подошел к нему дважды. В первый – сально посмеяться. И был послан. Второй – чтобы буркнуть что-то, набычившись. И был послан. Третьего раза не случилось. А может, Ильдар не заметил. К полуночи он уже плохо соображал.

Потому что в полночь Юля попросилась домой. Как Золушка, обеспокоенная скорым обращением в тыкву, она жалобно сморщилась и пролепетала ему на ухо:

– Я папе обещала.

От такого заявления обычно наступает скоропостижное похмелье, но Ильдар посмотрел в ее пьяные глаза и кивнул. Заказал кофе, вызвал такси, усадил в него Юлю, сунул водиле деньги и с жалостью захлопнул дверцу, уверенный, что на этом прекрасная их встреча закончится.

В жарком танцевальном вертепе они даже не успели толком поцеловаться. А на трезвую голову такие светлые девочки, как Юля, не целуются с парнями по имени Ильдар.

Он приехал домой, открыл дверь своим ключом, бесшумно прошел через комнату родителей, не включил свет в своей и просто рухнул на кровать, терзаемый сожалениями сразу всех порядков.

Юля позвонила ближе к вечеру. Первый звонок с незнакомого номера он проигнорировал, на второй осторожно ответил, ожидая услышать вежливое приветствие от сотрудника банка или косметического салона. Звонила она.

– Привет. – Голос был чуть хриплый, простуженный. – Это я.

И он тут же понял, кто. И она поняла, что он понял. Все сошлось.

– Я даже не знаю, как тебя зовут, – продолжила Юля и засмеялась. – Представляешь, как глупо?

– А как ты?..

Хотя спрашивать нужно было о другом, говорить о другом, а лучше – орать от счастья, пританцовывая, но человек обычно херит все лучшие моменты своей жизни. Правда, остается шанс, что так момент станет еще лучше.

– Я Вадику написала, спросила, с кем он вчера был. Я же видела, что вы вместе заходили…

– А он? – Целый ящик коньяка – вот что Ильдар теперь должен был этому придурку.

– А он номер прислал. – Юля совсем смутилась, но добавила: – Мол, это тебе в дар… Дурак такой, правда? Ладно, в подарок, но в дар-то почему?..

Даром, Дарчиком, Дариком она его и звала. Даже родителям представила так:

– Ма, па, это Дар. Мой парень.

Он мялся в дверях, нелепый в этих выглаженных песочных брюках, в этом джемпере, который, кажется, сел при стирке. А родители вежливо улыбались. Собственно, с ними проблем не возникло, хотя казалось бы. Она – светлая девочка, медалистка, будущий филолог, голубые глазки, нежная кожа цвета сливок. И он – смуглый, весь иссушенный памятью крови, которую сколько ни разбавляй, а она все равно аукается то в разрезе глаз, то в щетине, что начинает расти сразу после бритья, виднеется в хищном оскале, приходящем на смену улыбке, стоит перестать контролировать ее.

Но Юлькины родители понимающе кивали, уезжая на дачу по выходным. Отец жал руку при встрече, мама хлопала по локтю, мол, здравствуй-здравствуй. Юля светилась от гордости, посматривая на них, стоявших рядом.

Проблем со своими предками Ильдар не ожидал. Но они появились. Не при Юльке, конечно – для нее был разыгран спектакль восточного радушия. Мало что плов руками не ели. Но стоило двери за ней закрыться, как мать поджала губы и ушла греметь тарелками в кухне. Отец кашлянул раз-другой, рухнул на диван и выжидательно уставился на Ильдара.

У них в семье всегда так было. Мама делала вид, что она – покорная восточная женщина, хотя была русской, до смешного, до нелепого русской – с овальным лицом, светлыми тонкими волосами и конопушками. Отцу приходилось отыгрывать роль сурового хозяина, хотя он был преступно мягким. Повзрослев, Ильдар нашел подходящее определение – мягкотелый. Рыхлый, с нависающим животом, даже взгляд, и тот заплывший.

Больше остального Ильдар боялся однажды стать им – своим отцом. Осесть в Подмосковье, вкалывать в курьерской службе – от водилы до координатора, от координатора до руководителя. Унылый офис, грязные машины, тухнущие грузы. А дома – тупой блеск телевизора, жирная еда, пиво по вечерам субботы. Ильдару хотелось спросить отца, как же он увяз в этом, ведь был же когда-то молодым и ретивым, ведь хотел же чего-то. Ну ведь хотел?