полная версия

полная версияИстория вожатского дела

Каким образом обстояли дела у нас в России? Основатель скаутского движения Баден-Пауэлл (по непроверенным данным) побывал в России дважды. Первый раз как шпион, когда он вместе с братом, тоже разведчиком, пытался проникнуть на территорию воинской части в Царском Селе, чтобы разведать устройство русских военных аэростатов. Братья были задержаны, но им удалось бежать и достичь английского торгового судна, ожидавшего их в гавани Санкт-Петербурга. Второй раз он появился в России вместе со своей новой воспитательной системой.

«Идея рыцарства, идея самовоспитания, идея сближения с природой, идея закалки воли и развития характера и самостоятельности, идея служения Родине и ближним не могут не захватить молодежь и не зародить в ней светлые идеи…».

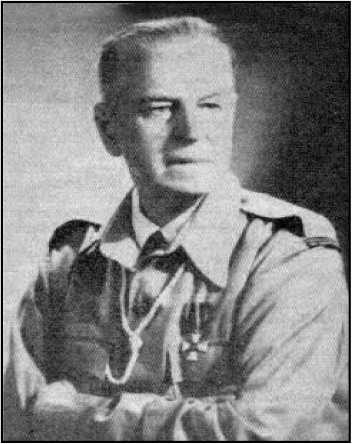

О. И. ПантюховПервый русский вариант «Scouting for boys» был напечатан Академией Генерального штаба и вышел под названием «Юный разведчик». И в России родоначальниками этого начинания стали тоже военные, в частности, капитан первого лейб-гвардии стрелкового его Величества полка Олег Иванович Пантюхов.

Он родился 3 октября 1882 года. Его отец был доктором, известным ученым-антропологом. Учился Пантюхов в Тифлисском кадетском корпусе, потом в Павловском военном училище в Петербурге. Вспомним, что Россия в 1904–1905 годах проиграла войну с Японией и, как у Баден-Пауэлла, у многих русских появилась мысль о необходимости дать молодежи патриотическое воспитание. Так, в 1908 году возникло движение «потешных». Это название было взято в память о мальчиках, с которыми Петр Великий играл в войну, а потом создал из них лучшие гвардейские полки – Семеновский и Преображенский. Проходило это движение под эгидой Министерства Просвещения в виде военизированных отрядов, сначала для сельской, а потом для городской молодежи.

Отставные унтеры учили мальчиков маршировать, петь строевые песни, делать приемы деревянными ружьями. Но Пантюхов понимал, что такая организация узка по своим целям и слишком военизирована. Как и Баден-Пауэлл, он отвергал милитаризацию детей. В своей автобиографической книге «О днях былых» Олег Иванович вспоминал свое детство, когда в последнем классе Тифлисского кадетского корпуса был образован кружок из 5–6 человек, названный Пушкинским клубом.

Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем.

КонфуцийИ он подчеркивал, соглашаясь с Баден-Пауэллом, что мальчишками и юношами должны руководить свои же сверстники, а задача взрослых – лишь помогать им.

Наступила весна 1909 года, был конец учебных занятий. На детской площадке для подвижных игр, в Павловске, из обступивших его мальчиков Олег Иванович выбрал семь человек, остальных записал кандидатами. Он называет и фамилии первых скаутов – Кирилин, Перманов, Ильин, Малафеев, Боровков, Иванов. 30 апреля 1909 года считается днем рождения русского скаутинга. Первое звено (патруль) Пантюхова называлось «Бобер». Старались ввести и свою русскую форму, а ротный портной сшил русские кафтаны и барашковые шапки с малиновым верхом. Но конкретная жизнь (походы и игры) показала, что эта форма непрактична. Жена Пантюхова сшила первый флаг, создала рисунок первой эмблемы российских скаутов, которая условно называется сейчас «Мальчик под деревом». Существует легенда, что прообразом этого мальчика был сын императора Николая II, Алексей.

Движение быстро распространяется по России и активизируется, как и во всем мире, в связи с началом Первой мировой войны. 26 августа 1914 года правительство, так и не разрешив создать Всероссийского союза юных разведчиков, все же утверждает устав «Общества содействия организации мальчиков-разведчиков «Русский скаут», председателем которого стал вице-адмирал Иван Федорович Бострем.

Изучение истории превращает юношу в мудреца, не наделяя его морщинами и сединою; доставляет ему жизненный опыт до того, как он столкнётся со всеми слабостями и немощами преклонных лет.

Фрэнсис БэконИменно стараниями взрослых людей в разных городах России стали формироваться скаутские отряды. Не случайно расцвет скаутинга связан с войной. У подростков появилась реальная возможность принести пользу Родине. Они дежурили на станциях, помогали встречать поезда с ранеными, ухаживали за ними в госпиталях, размещали беженцев, собирали подарки на фронт, помогали в деревнях крестьянам, в семьях которых на фронт ушли кормильцы. В 1915 году директор Царскосельского реального училища и преподаватель царских детей Эраст Платонович Цитович, став начальником Царскосельской дружины юных разведчиков, записал в ее ряды царевича Алексея. К октябрю 1917 года в 143 городах России насчитывалось около 50 тысяч скаутов.

Произошла Февральская, а за ней и Октябрьская революции. Общество раскололось, раскололись и скаутские организации. Часть из них продолжали делать попытки оставаться нейтральными. В основном, это были те, кто просто любил работу с детьми, любил романтику, приключения и увлекательную лесную жизнь. Но две большие половины пошли либо за белыми, либо за красными, искренне пытаясь защитить Россию. На Дону и Кубани скаутские руководители получали от правительства жалование. В тылу подростки создавали трудовые дружины, ремонтировали дороги, устраивали концерты, отдавая деньги на белую гвардию, сотрудничали в Осваге (осведомительное агентство) Деникина и Врангеля, в Осведфронте Колчака.

Но многие вступали и в комсомол, работали в подполье, где им пригодились скаутские навыки. Например, группа русских скаутов, находящихся в плавании в Тихом Океане на японском судне «Иомей мару», объявила 15 августа 1920 года о признании правительства Совета Народных Комиссаров, красного флага с серпом и молотом и гимна Интернационал. Идеологом демократического крыла скаутов был скульптор Иннокентий Николаевич Жуков, который утверждал, что скаут «не военный разведчик, а… «пионер культуры», «разведчик всего хорошего», маленький друг всего мира…». Великий мечтатель И.Н. Жуков в Чите весной 1918 года развернул длительную игру «Экспедиционный корпус учащихся» для ребят в возрасте 10–14 лет, в которой приняло участие более 700 человек. Рассчитана она была на несколько лет, и играющие должны были пересечь Забайкалье частью пешком, частью на лошадях, частью на поезде. Это длительное путешествие предполагало серьезную подготовку, но вступление в город семеновских войск прервало эту интересную затею.

После революции 1917 года Иннокентий Николаевич Жуков с группой «скаут-мастеров» (понимавших, что революция «серьезно и надолго»), принял участие в создании пионерской организации и вошел в ее Центральное бюро, был организатором первого пионерского отряда.

Самая драматическая страница в отношениях между скаутингом и РКСМ (Российским коммунистическим союзом молодежи) приходится, пожалуй, на зиму 1921–1922 годов. Уже трижды комсомол уничтожал централизованную скаутскую структуру. Сначала – Общество содействия, затем – юков и, наконец, – скаутские группы при Всевобуче. Массированная критика скаутизма сводилась к следующим положениям: скаутинг – буржуазная организация, проповедующая национальное единство, вместо классовой борьбы. Во время гражданской войны выступали на стороне белогвардейцев. Флаг зеленого, а не красного цвета. Знак лилия – монархический символ династии Бурбонов. Само слово «скаут» – английское. При этом совершенно упускалось из виду, что для скаутов политика и политический строй – дело отцов, а сама организация – национальная, а не политическая. И хотя никаких постановлений правительства о запрещении скаутинга не было, начинаются гонения. Школы отказывают в помещении для скаутских сборов, с ребят-скаутов срывают символику, прорабатывают на собраниях. 10 мая 1923 года скауты Москвы собрались в районе села Всехсвятское на сбор. Нагрянули работники милиции, сбор был признан незаконным. В связи с этим в журнале пионеров «Барабан» в феврале 1923 года появилась интересная заметка, озаглавленная «Чудеса животного мира»: «В последнее время в Москве и ее окрестностях стало появляться на свет божий большое количество животных, относящихся к роду скаутов, семейству пресмыкающихся. Зоологическим отделом ОГПУ предпринята экскурсия по городу Москве и ее окрестностям для пополнения своих коллекций. Между прочим, редчайшие экземпляры указаны краснопресненскими ребятами. В добрый час!»

ПРИЧИНЫ смерти русского скаутинга были, несомненно, объективные и субъективные:

• в насквозь идеологизированном обществе невозможно было оставаться нейтральным;

• скаутинг требовал выхода общественной энергии ребят. Система же оказания людям добрых услуг и совершения добрых дел становилась невозможной при работе организации практически в подполье;

• соответственно, это затрудняло приток свежих, новых сил в скаутские отряды;

• было создано и пионерское движение, всячески поддерживаемое властями;

• перестало работать Общество содействия, главный скаут России О. И. Пантюхов оказался за границей, а идеолог движения И. Н. Жуков стал сотрудничать с комсомолом;

• тяжелый удар по организации нанесли откровенные преследования.

Вряд ли стоит это комментировать. Подобные процессы проходили во всех городах, хотя деятельность групп не прекращалась. В Иркутске еще в октябре 1922 года проходил праздник скаутов на площади Третьего Интернационала с парадом и показом гимнастических упражнений. Но 24 апреля 1926 года органы ГПУ провели аресты среди российских скаутлидеров. Уже тогда они получили сроки в Соловецких лагерях. Именно двадцать шестой год многие историки считают датой практического прекращения деятельности скаутской организации в России.

Три пути ведут к знанию. Путь размышлений – самый благородный, путь подражания – самый легкий, путь опыта – самый горький.

КонфуцийПервые пионерские сообщества

Комсомол воевал на фронте, и поэтому обращать особое внимание на подростков ему было некогда. Осенью 1918 года на съезде Всевобуча (всеобщее военное обучение) было решено создать организацию юных коммунистов на базе скаутских отрядов. И скаутская работа продолжалась под новым названием. Но уже в 1919 году на втором съезде РКСМ было решено распустить скаутские отряды. Вопрос для комсомола стоял именно в плоскости борьбы, уничтожения, а не сотрудничества. Свежи еще были в памяти встречи с идейными противниками на фронтах гражданской войны.

Еще через год ЦК РКСМ предложил одному из своих секретарей разработать план ликвидации скаутских организаций. Но распустить – это одно, а своей формы работы с детьми комсомол предложить пока не может. И тогда 27 ноября 1920 года ЦК РКСМ создает комиссию по изучению скаутизма и применяемой в ней системе физического воспитания. И опять в 1921 году скаутмастера предлагают свои услуги Всевобучу. Соответственно, после Октября меняются не только отношения с официальными властями, но и многие принципы организации. Но для комсомола вопрос, как воспитывать своих последователей, по-прежнему остается открытым. Неожиданной для многих становится брошюра Надежды Константиновны Крупской «РКСМ и бойскаутизм».

Была применена чисто большевистская методика использования дореволюционных учреждений: верхушку отсекать, аппарат использовать, т. е. применять методы скаутинга, наполнив его политическим содержанием. Вторая Всероссийская конференция РКСМ 19 мая 1922 года создала Пионерскую организацию. В решениях конференции было записано: разработать вопрос о детском движении и применении в нем реорганизованной системы скаутинг.

«Есть отдых, который может дать много и в смысле укрепления физических сил и смысле роста сознательности, а может быть и такой отдых, от которого можно только устать и поглупеть».

«О жизни в лагерях» Н.К. КрупскаяИспользовать начали все внешние атрибуты скаутской организации. В бюро по работе среди детей из 7 человек вошли 4 скаутмастера. Комсомол использовал их опыт и умение работать с детьми. Но само слово «скаут» все равно вызывало неприятие, несмотря на то, что многие скаутмастера принимали участие в создании первых пионерских отрядов.

Деятели скаутского движения, принявшие советскую власть и начавшие работу с пионерами, отказались от буржуазных с точки зрения новой власти принципов скаутинга, но оставили в пионерской организации всё самое позитивное с их точки зрения, что было в скаутском движении. В пионерской организации сохранились игровые формы воспитательной работы с детьми, организация детей по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики (например, три лепестка лилии скаутского значка в пионерском значке заменили три языка пламени костра, три конца ставшего красным пионерского галстука стали означать три поколения: пионеров, комсомольцев и коммунистов). Сохранился также скаутский призыв «Будь готов!» с изменением его направленности на борьбу за освобождение рабочих и крестьян всего мира.

Таким образом, у истоков пионерского движения стояли видный партийный и общественный деятель Надежда Константиновна Крупская и один из идеологов русского скаутизма Иннокентий Николаевич Жуков. Именно Н.К. Крупская в своей известной работе «РКСМ и бойскаутизм» предложила российскому комсомолу создать детскую организацию, «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию», а И.Н. Жуков предложил назвать детскую организацию пионерской.

«Необходимо не только «использовать систему скаутинг в целях допризывной подготовки и социального воспитания», как это постановила комиссия при Наркомпросе, а самому отделу Соцвоса вмешаться активно в эту серьёзную длительную игру детей всего мира – создать особый орган, который стал бы руководить этой игрой детей в мировом масштабе».

И. Н. ЖуковВ качестве содержания деятельности пионерии И.Н. Жуков пытался (первое время с успехом) утвердить «длительную игру». Считалось что «проигрывание» пионерами важных исторических событии от глубокой древности до современности будет способствовать подготовке к жизни. В качестве методической системы первое время в пионерии использовалась система «скаутинг». Первыми формированиями были клубы и отряды, создававшиеся по месту жительства и при предприятиях по инициативе самих подростков [37, с.141].

И.Н. Жуков призывал создать Всемирное рыцарство и Трудовое братство скаутов на базе труда, игры, любви друг к другу и всему миру. Он искренне верил, что скаутинг может быть освобожден от буржуазных тенденций. И.Н. Жуков искал новые формы социального воспитания ребят. Он разработал скорее фантастический, чем практический проект создания штатной должности Робинзона Крузо и его друга Пятницы при Народном комиссариате просвещения. По его мысли, во главе органов образования должны стоять люди, близкие духовному миру школьников. Эмоционально влиять на ребят может лишь знакомый им персонаж типа Робинзона, Капитана Гранта. Естественно, что поддержку этот проект не получил. Именно Жуков выступал горячим сторонником сотрудничества с комсомолом, что вызывает негативную оценку его деятельности у многих, особенно зарубежных скаутмастеров.

В 1930-е годы после перевода пионерской организации в школы и подчинения ее школьной администрации «пионерработа» стала все больше и больше напоминать «дополнительные уроки» («предметные сборы»). Стали «исчезать» вожатые-парни. В пионерском «активе» стали преобладать девочки. Утратили интерес к организации подростки. Палаточные лагеря труда и отдыха стали преобразовываться в «пионерские здравницы», идеалом устроителей которых был детский комфортабельный санаторий с утепленными строениями и асфальтом.

В начале двадцатых годов XX века в медицинских кругах и правительственных инстанциях развернулась острая дискуссия по поводу создания государственной системы детского отдыха. Инициатором и теоретиком этого направления в советском здравоохранении был первый замнаркома здравоохранения СССР Зиновий Петрович Соловьёв. В его деятельности дети занимали особое место.

Не по служебной обязанности, а по душевной потребности брал он на себя нелёгкую заботу о здоровье детей и подростков. По его инициативе сразу же по окончании Гражданской войны в СССР стала создаваться разветвленная сеть детских оздоровительных учреждений. Венцом его деятельности в этом направлении стал «Артек» – Всесоюзная экспериментальная детская здравница нового типа.

С развитием пионерского движения в Советском Союзе сеть летних пионерских лагерей неудержимо росла.

Тимуровское движение 40-х годов XX века

Весьма заметным явлением в сфере детского досуга конца 30-х и начала 40-х годов стало «тимуровское движение». «Тимуровское движение» развернулось в СССР среди пионеров и школьников в начале 1940-х годов под влиянием повести Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) «Тимур и его команда».

«– Вот! – сказал Тимур. – И из этого дома человек ушел в Красную Армию. Но его уже нет. Это дача лейтенанта Павлова, которого недавно убили на границе. Тут живет его жена и та маленькая девочка, у которой добрый Гейка так и не добился, отчего она часто плачет. И если тебе случится, то сделай ей, Женя, что-нибудь хорошее».

«Тимур и его команда» А.П. ГайдарТимуровцы оказывали помощь семьям военнослужащих в годы Великой Отечественной войны, престарелым, колхозам и совхозам в сельскохозяйственных работах, детсадам, благоустраивали населенные пункты, ухаживали за могилами погибших воинов и др.

Тимуровская команда была задумана писателем в качестве альтернативы пионерской организации. А.П. Гайдар предложил детям (в форме повести) методику организации самодеятельного инициативного (да еще и «законспирированного») объединения «самих детей», осуществляющих заботу о старших. На годы войны приходится «массовый» размах движения. Создавали их не только старшие подростки, но и взрослые. Тимуровское движение не погибло в конце 1950-х годов, а передало эстафету «коммунарскому движению».

Движение педагогических отрядов «выросло» из коммунарского движения 1960-х годов и первоначально активно использовало наработанную коммунарами методику организации коллективных творческих дел (КТД), на основе новаторских идей Игоря Петровича Иванова.

История движения педагогических отрядов начинается с 1966 года, когда появились первый студенческий педагогический отряд «Труверы» на базе Иркутского педагогического университета.

Спустя 5 лет (в 1971 году) появился Экспериментальный студенческий педагогический отряд Московского педагогического государственного института им. В.И. Ленина, который приступил к работе в клубе по месту жительства в московском микрорайоне Лужники. У истоков этого уникального проекта стала Елена Александровна Леванова (в настоящее время заведующая кафедрой социальной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии МИГУ, профессор, доктор педагогических наук).

«Жизнь имеет смысл только тогда, когда наши дела, знания, опыт мы можем передать нашим детям. Важно сделать так, чтобы то, что является ценным для нас, наполнило их жизнь смыслом и обеспечило успех».

Е.А. ЛевановаИз воспоминаний Анатолия Викторовича Мудрика, член-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, о роли педагогических отрядов в жизнедеятельности МИГУ и факультета педагогики и психологии: «Состав его, естественно, менялся, но суть оставалась: довольно большая группа студентов различных курсов, представляя собой и «мягкую организацию», и малую социально-педагогическую группу, психологизировали и педагогизировали большие блоки жизнедеятельности студентов факультета. На меня наиболее сильное впечатление производили так называемые «адаптивы» и «инструктивы» – еще две левановские инновации. Как известно, адаптивпроходит в сентябре, когда первокурсники выезжают на два-три дня из Москвы и очень интенсивно знакомятся друг с другом и с преподавателями.

Воспитание в различных видах организаций, в отличие от стихийной социализации, дает человеку более или менее систематизированный опыт позитивного и/или негативного взаимодействия с людьми, создает условия… для приобретения опыта приспособления и обособления в социуме.

А.В. МудрикДни насыщены различными творческими делами, в которых участвуют все студенческие группы. Поскольку эти дела имеют разнообразный характер, каждый студент может проявить как-то себя и узнать одногруппников. Помогают сделать это наиболее эффективно ребята из вожатского отряда. Инструктив проходит весной для тех студентов, которым летом предстоит работать вожатыми в детских лагерях. Он тоже очень насыщен делами и творчеством. Ребята из вожатского отряда играют важную роль в том, чтобы сбор стал действительно инструктивным для будущих вожатых летних отрядов школьников. И в адаптиве, и в инструктиве Елена Александровна играет ведущую роль, при этом ни в коей мере не подменяя, не заслоняя и не умаляя ни значение отряда вожатых, ни остальных студентов» [24, с. 21–23].

Инициативу педагогических отрядов поддержали студенты Волгограда, Казани, Баку, Горького и других городов и в середине восьмидесятых годов XX века по всей стране в движении педагогических отрядов участвовало уже более 60 000 студентов. Этому во многом способствовала творческая атмосфера в самих отрядах, множество профильных смен в детских лагерях, песенные фестивали и конкурсы самодеятельности.

Е.А. Леванова рассматривает педагогический отряд и как фактор профессионального становления педагога: «Естественно, можно выделить некоторую поэтапность вхождения в сам педагогический отряд – то, чего нет во многих других отрядах, а именно структурной ранжированности в прохождении неких этапов вхождения в профессиональную деятельность.

Так, например, первый этап – это этап, который мы называем эмоционально-адаптационным. На нем решается задача заинтересованности в будущей деятельности, возможность личностно включаться в особые интересные проблемы. Кроме того, важным является включение в деятельность и раскрытие перспектив участия в отряде, раскрытие возможности личного и равноправного участия в различных направлениях деятельности отряда. Этот эмоционально-адаптационный этап позволяет привлечь к участию в отряде достаточно большое количество студентов.

Второй этап – интеллектуально-процессуальный – этап накопления знаний, расширения информационного пространства и заполнения этого информационного пространства у каждого члена будущего отряда; это приобретение содержательных навыков, элементарных навыков коммуникативной культуры и т. д.

Третий этап – это интеллектуально-коммуникативный (его можно еще назвать технологическим этапом), в ходе реализации которого мы включаем в деятельность ребят на уровне коммуникаций и технологий. Этому подчинено формирование целевой установки, это умение видеть цель, задачи, способы и результат своего труда, это взаимодействие с напарником, это единство педагогических требований в отряде, поиск алгоритмов решения задач, интегративность деятельности, анализ и синтез собственной деятельности и т. д. Это очень важная составляющая.

Затем мы выделяем интеллектуально-обобщающий, аналитический этап.

Это умение прогнозировать, моделировать свою деятельность, предвидеть педагогический результат, это конструктивное поведение в конфликтах, это владение навыками диагностики. Но здесь начинается уже прогностический этап (диагностика, коррекция), переход на уровень передачи профессиональных знании другим членам отряда, осмысление своей деятельности, или та самая педагогическая рефлексия, которую мы как раз и используем» [22, с. 3–6].