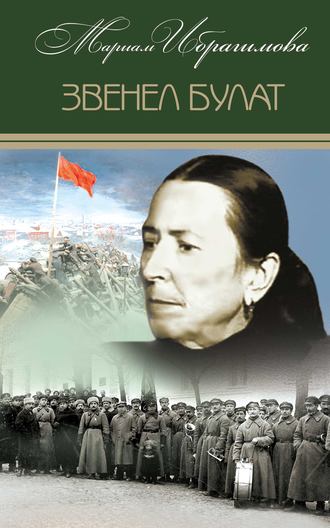

Полная версия

Звенел булат

Алибеков шёл молча. Они направились вниз по Еврейской улице. В самом конце её жил Юсуп. Вдруг их внимание привлекли вооружённые солдаты, которые направлялись к пустующему зданию бывших кавалерийских конюшен, расположенных недалеко от дома Алибекова.

– Что это значит? – спросил Сафаров, с удивлением разглядывая серую толпу.

– Красногвардейцы, – ответил Алибеков и взволнованно продолжал: – Мне кажется, Дахадаев, Буйнакский и ещё кто-то вошли во двор.

– Значит, часть Петровского гарнизона большевики прислали для устрашения чалмоносцев, – заключил Сафаров.

В Петровске действительно стоял крупный гарнизон пехоты, артиллерии и матросов. Петровский Совдеп, в котором большевики, рабочие и солдаты имели решающее слово, опирался на эту силу. В этих полках, да и в Шуринском пехотном полку были созданы полковые комитеты.

После отречения Николая II от престола полки решили никому не присягать. Но те, что составляли гарнизон Шуры, невольно сделались опорой Шуринского исполкома. А те, что в Петровске, стали в основном на сторону большевиков. Но и те и другие в одинаковой мере могли оказать сопротивление имаму. Гоцинский знал об этом и потому ограничился, видимо, мирной демонстрацией своих сил. Приход красногвардейских частей из Петровска обрадовал население, ибо в них видели простые горожане надёжную защиту.

К полудню у здания городского театра собралась огромная толпа. Она запрудила все прилегающие улицы.

Люди выглядывали из окон, теснились на балконах. В толпе были Гаджи-Магома, Манаф, Абдулла и Джавад. По Аргутинской шли члены правительства, представители местной знати, интеллигенция.

Внимание Джавада особенно привлёк Махач Дахадаев. Он шёл в сопровождении русского мужчины, которого назвали Гоголевым. Они шли, улыбаясь, лёгким кивком приветствуя знакомых. То же самое они сделали, проходя мимо Манафа, что дало возможность Джаваду лучше разглядеть лицо Махача.

Имам Гоцинский, окружённый конными нукерами во главе с Узуном-Хаджи, важно развалившись на сиденье фаэтона, подъехал к театру. Фанатичный шейх, нервно мигая, вертел, словно на шарнирах, голову то в одну, то в другую сторону. Он думал, что народ встретит имама и его шейха возгласами приветствий. Но ничего подобного не случилось. Равнодушная толпа шуринцев, не скрывая обывательского любопытства, таращила глаза, раззявив рты, то на имама, сидящего в фаэтоне, то на шейха, казавшегося в седле меньше своей папахи. Быстро спешившись, два нукера помогли Гоцинскому выйти из фаэтона. Покраснев то ли от стыда, то ли от возмущения, не глядя ни на кого, он поднялся по ступеням. Нукеры последовали за ним. Джавад успел заметить, как спорхнул, словно воробей, с коня Узуна-Хаджи. В толпе его не стало видно.

– Вон Коркмасов, кумык из Кумторкалы, ты знаешь его? – спросил Гаджи-Магома, коснувшись руки Манафа.

– Знаю немного.

Джавад бегающими глазами смотрел на проходящих мимо, ища кумыка.

– Где Коркмасов? – спросил он, обращаясь к старику.

Гаджи-Магома указал пальцем в спину прошедшего мимо. Джавад, увидев человека в европейской одежде, воскликнул:

– А я подумал, что он русский.

Сказав что-то Гаджи-Магоме, Манаф отошёл в сторону. Джавад заметил его в толпе среди тех, кто пытался протиснуться в двери театра.

Время клонилось к полудню. Народ постепенно расходился.

Положение в городе было тревожным. Стало известно, что ночью были разграблены продуктовые и мануфактурные склады богатых торговцев и туринский пассаж. Частники бросились с жалобами в исполком. Там отметили, что ведётся расследование и поиск грабителей.

Утром в мастерскую Гаджи-Магомы пришли два человека. Один оказался рабочим кинжального завода Махача, второй – печатник Шуринской типографии. Пошептавшись с Манафом, ушли. Манаф, накинув ватную куртку, сунул за пазуху пистолет, последовал за ними.

Обеспокоенный Джавад побежал за братом. Шёл он держась далеко, стараясь быть незамеченным. Манаф подошёл к дому Махача, оглянулся по сторонам, видя, что никого нет, вошёл в калитку. Джавад продолжал стоять за углом, наблюдая издали. Через определённые промежутки времени один за другим заходили во двор люди. В смотровом окне чердака дома мелькнуло лицо человека. «Что это значит?» – подумал Джавад. Вокруг никакого шума, ничего подозрительного.

Вдруг со стороны шоссе показалась группа всадников. Они остановились недалеко от дома Махача, разделились на четыре группы, разъехались и стали на подступах к дому с четырёх сторон. Это были конники Шуринского гарнизона. Вскоре распахнулись ворота дома. Со двора выкатил фаэтон, в нём сидел Махач. Джавад узнал его. К фаэтону поспешил грациозно сидевший на лошади офицер. Наклонившись с седла, он о чём-то поговорил с Махачом. Махач пожал ему руку, фаэтон тронулся.

Мимо дома проскакало несколько всадников из войск имама. Прошла группа пеших чалмоносцев во главе с Али-Кылычем. Они покосились на кавалеристов гарнизона и прошли мимо. Долго ждал Джавад, но из ворот никто не выходил. Озябший и проголодавшийся, он вернулся в мастерскую, рассказал всё, что видел, Гаджи-Магоме.

– Значит, там что-то ожидается, – пробормотал старик.

Не вытерпев, Джавад ещё раз сбегал к дому Махача. Всё казалось спокойным. Конников не было. Через некоторое время возвратился Манаф.

– Где ты был? – спросил Гаджи-Магома.

Манаф стал рассказывать:

– Когда Гоцинскому и Узуну-Хаджи стало известно о речах, произнесённых Махачом в казармах, где разместились мюриды, имам и шейх пришли в ярость. Имам, вызвав к себе Али-Кылыча, сказал: «Нам стало известно, что этот унцукульский безбожник Махач, не ограничившись богохульством и антишариатскими выпадами на съезде, обошёл жилища наших воинов и произнёс речи, целью которых было противопоставление правоверных своим светским и духовным предводителям. Нам известно также, что его дом стал логовом гяуров, к которым он давно примкнул, очернив доброе имя предков. Это логово необходимо разорить, самого предать позорной молве».

Узнав об этом, кое-кто забеспокоился. Даже исполкомовцы боялись, что нападение на дом Махача может вызвать волну возмущения народа и стать поводом для столкновения и кровопролития. Они вызвали полковника Сафарова, предложили ему выставить на подступах к дому вооружённую охрану, а большевики, не доверяя ни тем ни другим, решили охранять дом изнутри.

– Вы слишком хорошо охраняли дом Махача днём, а на ночь, когда опасность более вероятна, ушли.

– Не беспокойся, отец, сила у нас немаленькая. Смена не менее надёжная засела на чердаке и в саду.

Шуринский базар все эти дни пустовал. Лишь воины имама выходили сюда, чтобы продать своё тряпье и награбленное имущество.

В мастерской работы не было. Гаджи-Магома, боясь отпустить ребят одних, следовал за ними по пятам.

Однажды их привлёк шум на базарной площади. Держась подальше от толпы, они подошли к месту сборища. И каково было удивление Джавада и других, когда они увидели искажённое злобой лицо Али-Кылыча. Потрясая мощным кулаком, он говорил:

– Мусульмане, облачённые в одежду гяуров, не мусульмане. Горцы в чине царских офицеров – не горцы. Дагестанцы, укрывающие в своих домах гяуров, – гяуры! Невзирая на сословие и положение, их нужно разоблачать. Начинать можно и с таких, как Нухбек Тарковский. Кумыкский князь, полковник царской службы, делает вид, что сочувствует нам, а на самом деле укрывает в доме семейство гяуров во главе с бывшим шуринским генерал-губернатором! Если не верите мне, пойдёмте в его дом, я вытащу их на улицу и докажу свою правоту и неверность того, кто дал неверным убежище.

Беспорядочная толпа чалмоносцев хлынула вверх по Базарной улице, вышла на Церковную площадь и направилась к дому Тарковского. Али-Кылыч был впереди. Но дом Нухбека Тарковского оказался оцепленным вооружённой охраной конников. Али-Кылыч, умерив пыл, замедлил шаг. Подняв руку, он остановил фанатиков недалеко от дома. Сам тяжёлой поступью медведя-шатуна направился к командиру охраняющего дом отряда и спросил:

– Вы мусульмане или гяуры?

– Мусульмане, – ответил сотенный.

– Кого охраняете, мусульман или гяуров?

– Мусульман.

– Нет, гяуров, – возразил раздражённо Али-Кылыч.

– Разве вам не известно, что это дом Нухбека Тарковского?

– Нам известно, что в доме Нухбека прячутся урусы.

– Частный дом – крепость хозяина, – ответил сотенный.

– Крепости непокорных и неверных берутся штурмом!

– Штурм можно отразить! – дерзко воскликнул сотенный.

Во время этого разговора прискакал на лошади Сафаров. Сотенный, козырнув, доложил полковнику о случившемся. Обращаясь к Али-Кылычу, Сафаров, иронически усмехнувшись, сказал:

– Друг мой, ты славишься силой физической, но как борец должен знать, что для успеха в борьбе одной силы недостаточно, нужны техника и разум. Я, человек военный, пропитанный пороховым дымом, не рекомендую тебе слепо следовать приказам тех, кто толкает тебя на дела, не обладая знаниями рядового солдата.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Али-Кылыч.

– Хочу предупредить, что в случае недозволенных действий встретите противодействие. Советую вам увести эту толпу и передать Гоцинскому, что в доме Тарковского действительно гостит русский генерал с семьёй. По законам гостеприимства хозяин обязан защитить гостей как членов собственной семьи, невзирая на их вероисповедание.

– Я служу имаму и выполняю его распоряжение так же, как и вы выполняете приказы тех, кому служите, – ответил Али-Кылыч.

– Ваш имам, посылая вас, не руководствуется шариатом. Его цель – личная месть. Так вот, пойдите и доложите ему, что гостящий у Тарковского генерал ничего общего не имел с тем, который уволил Гоцинского с поста начальника Самурского округа. Ваши предводители заверяли, что пришли сюда с миром, так пусть с миром и уходят туда, откуда пришли.

Али-Кылыч, исподлобья глянув на пикеты конников, сказал:

– Придётся доложить.

Сафаров с насмешливой улыбкой козырнул. Медленно пошёл вверх по тротуару Али-Кылыч. Толпа чалмоносцев последовала за ним.

Чистым пухом покрыла зима липкую грязь шуринских мостовых, потемневшие крыши и чёрные ветви деревьев, словно сквозь крупное сито просеивало небо белую крупу. На окраинах города было пустынно. Лихо гарцевавшие по улицам аскеры войск имама вернулись в казармы и, зябко кутаясь в бурки, вспоминали родные очаги, пропитанные запахом чеснока и вяленой баранины.

В доме Магомед-Мирзы Хизроева, что находился в конце Шуринского бульвара, было уютно, тепло. Собирались гости. Прислуга хлопотала на кухне. Молодая жена играла на рояле. Кунаки расположились на широкой тахте, в мягких креслах. Грустные звуки старинной горской мелодии сменялись зажигательным ритмом лезгинки. Здесь были Уллубий Буйнакский, Казбеков, Саидов, Захарочкин, Батырмурзаев.

– Махач, видимо, не придёт, его нет дома. Прошу к столу, – любезно предложил Магомед-Мирза.

Ужин длился недолго. За столом сидели одни мужчины. Предупредив прислугу, чтобы в комнату никого не пускали, Магомед-Мирза плотно прикрыл двери.

– Слово предоставляется председателю Петровского военно-революционного комитета. – И Магомед-Мирза посмотрел на Уллубия Буйнакского.

– Дорогие товарищи, – начал говорить Уллубий. – Прежде всего должен передать вам приветы от петровских друзей – Ермошкина, Котрова и других. Во-вторых, спешу доложить, что дела у нас идут относительно неплохо.

Как вам известно, после долгих колебаний городская дума отпустила нам пятнадцать тысяч на содержание вооружённых отрядов Красной гвардии. Этой мизерной суммой мы не могли ограничиться, решили взять средства у богатых. Наложили четыреста тысяч рублей контрибуции. Тут они и подняли вопль. Но члены Военно- революционного комитета действовали решительно. Деньги хотя и силой, но собрали. Это и встревожило городскую думу, особенно некоторых членов исполкома. Нас поддерживают Грозненский и Бакинский Советы. Задача – неотложно формировать гвардейские отряды. В агитации за новую власть широко использовать обращение Ленина к россиянам.

Воспользовавшись минутой молчания, Казбеков сказал:

– Сейчас нужно приложить все усилия для предотвращения столкновений с отрядами Гоцинского. Насколько мне известно, в этом отношении Дахадаев и все присутствующие здесь принимали возможные меры.

– Совершенно верно, – подтвердил Хизроев. – По крайней мере, на сегодня ни одного пешего аскера имама не осталось в городе. Начали разбегаться и всадники. Говорят, что Гоцинский намерен уйти, оставив здесь своего шейха с небольшим отрядом конников.

– Ему ничего не остаётся делать, – вставил Гарун Саидов.

– А как вам понравились соглашательские речи Темирханова? – спросил Казбеков.

– В отношении солдатского комитета? – уточнил Хизроев.

– Да.

Уллубий повторил фразу, сказанную Темирхановым на съезде: «Вмешательство солдатского комитета в наши дела, с точки зрения самоопределения, мы считаем обидным».

На лицах сидящих появились улыбки.

– Всем было ясно, что это клевета, – сказал Батырмурзаев.

Начал говорить Саид Габиев:

– Услуга, которую оказывает нам русский народ в борьбе с контрреволюцией, неоценима, но отношение к солдатам Шуринского гарнизона со стороны многих членов исполкома прямо-таки враждебное. Не знаю, насколько достоверно, но полковник Арацханов проговорился в своём кругу о необходимости разоружения и роспуска пехотного полка и артдивизиона.

– Ничего удивительного, – сказал Уллубий. – Революционно настроенные солдаты русского гарнизона – плохая опора контрреволюции. Они это прекрасно понимают и будут так же, как и мы, стремиться умножать свои силы за счёт более надёжных воинов.

– Вряд ли им это удастся, – сказал, поднимаясь со стула, Магомед-Мирза.

Он прошёлся по комнате, стал у буфета:

– Вопрос «Кто кого?» остро стоит не только между большевиками и контрреволюцией, но и внутри последней. Гоцинского ненавидят контрреволюционная верхушка исполкома и местные офицеры. Гоцинский, если бы мог, уничтожил бы тех и других. Вы слышали, наверное, о столкновении Нажмутдина Гоцинского с Кайтмасом Алихановым в Хунзахе?

– Нет, расскажите, – не скрывая любопытства, попросил Уллубий.

– Полковник Алиханов, георгиевский кавалер, герой Русско-японской войны, тоже считается крупным овцеводом в Аварском округе. Правда, он менее богат, чем Нажмутдин, но более известен как человек умный и мужественный. Скрытая вражда из-за пастбищ, а в последнее время из-за влияния и власти в округе привела их к окончательному разрыву.

Избрание Нажмутдина имамом взбесило Кайтмаса. После Февральской революции Кайтмас, подчинив себе гарнизон Хунзахской крепости, не стал никого признавать.

Нажмутдин, возомнив себя духовным предводителем Дагестана, решил совершить разведку в Аварском округе и, прежде всего, объявил о своём намерении посетить Хунзахскую мечеть. Услышав об этом, Кайтмас немедленно отправил связного с письмом к Гоцинскому, в котором писал: «Нажмутдин из Гоцо, после салама предупреждаю тебя, что ты можешь прийти в Хунзах навестить родственников и помолиться, если имеешь желание. Но знай, что ни один из твоих мюридов не будет допущен в Хунзах. Если они покажутся, дорогу преградим силой».

Обозлённый Нажмутдин, собрав мюридов, пошёл на Хунзах. Кайтмас выставил на возвышенностях дороги вооружённые посты. Как только мюриды стали приближаться, хунзахцы дали залп. Нажмутдин вынужден был вернуться.

– Значит, обошлось без кровопролития? – спросил Уллубий.

– Нет, это не всё, – продолжал Хизроев. – Через несколько дней Нажмутдин внезапно появился в Хунзахе с верными ему нукерами. Подъехал прямо к мечети, помолился, а после молитвы обратился к джамаату со словами: «Мусульмане, известно ли вам, что здесь правит гяур, служивший нашему поработителю – русскому царю? Выражая свою преданность ему, он до сих пор продолжает носить золотые погоны и побрякушки, дарованные ему в награду за верную службу Неужели среди вас не осталось мужчин, достойных звания правоверных мусульман? Изгоните его и внедрите шариат вместо царских законов».

Кайтмасу тотчас доложили. Он быстро явился к месту сходки, встав перед Нажмутдином, сказал:

– Я вижу, тебя тяготит обилие употреблённой пищи, ты не знаешь, как освободиться от нечистот! Ты изрыгал их на меня в моё отсутствие.

С этими словами седой полковник бросился на имама.

Аульские старики кинулись разнимать их. Между сторонниками того и другого произошло серьёзное столкновение, не обошлось без жертв.

Хизроев закончил свой рассказ.

Почти каждую пятницу Манаф с Джавадом заходили к Дауду. В один из таких дней жильцов верхнего этажа дома Сулеймана-Хаджи привлёк шум, доносившийся со двора. Все кинулись к окнам веранды. Во дворе была настоящая свалка. Дрались женщины. Старухи и дети вопили.

Манаф тоже стоял у раскрытого окна веранды, но не смотрел на происходившее внизу. Его взгляд был устремлён в противоположную сторону, где, прильнув лбами к стёклам, с интересом смотрели вниз четыре дочери Сулеймана-Хаджи. Старшая, на которой остановил лукавый взор Манаф, вдруг подняла глаза. Встретившись взглядом с Манафом, она стыдливо опустила голову. Манаф почувствовал прилив тёплой струи к сердцу.

Тут же прекратился шум во дворе. Манаф глянул вниз. Жильцы первого этажа, как вспугнутая стая птиц, разлетелись кто куда. Манаф увидел, как, гордо неся чалмоносную голову, с одеревенелым в суровости лицом, шел по двору Сулейман-Хаджи.

Как выяснилось позже, драка между женщинами произошла из-за очереди у курука – печи, где ежедневно пекли хозяйки плоские лепёшки.

Манаф продолжал стоять у окна в надежде, что девушка выглянет вновь. Но вместо неё появилась Хаджи-Катун. Она подбоченилась и с победоносным видом стала у окна.

В доме Сулеймана-Хаджи рядом с квартирой Дауда жил с семьёй кумык Бийакай. Работал он секретарём туринского шариатского суда. Бийакай был учён, имел право носить почётное звание хаджи, как человек, совершивший паломничество в Мекку.

Это был единственный жилец в доме, к которому суровый Сулейман-Хаджи и не менее суровая Хаджи-Катун относились как к равному. Только к нему день в день, час в час не являлась высокомерная старуха, не становилась безмолвно в ожидании, как ханша, требующая дани от подвластных. К каждому квартиросъёмщику она заходила только раз в месяц в послеобеденное время, если до того не была уплачена квартплата. Бийакай составлял исключение во всех отношениях. Ему Сулейман-Хаджи подавал руку, а Хаджи-Катун каждую пятницу подносила несколько пресных лепёшек. Их связывал совместный хадж в Мекку.

Бийакаю было известно всё, чем жил и чем живёт в настоящее время Сулейман-Хаджи. С Даудом Бийакай был в добрососедских отношениях. Манафу добродушный кумык понравился с первого взгляда. Он стал захаживать иногда к гостеприимному юристу.

– А старшая дочь у хозяина недурна собой, – сказал Манаф Бийакаю в тот день, когда увидел её впервые.

Сосед, хитро подмигнув, ответил:

– Что хороша, то хороша, но ты не разжигай огонь в своём сердце, толку не будет…

– Как сказать… – ответил Манаф.

– Ничего не сделаешь. Канарейку из клетки, сколько ни летай вокруг, орёл не унесёт.

На другой день, сидя у Дауда, Манаф вновь заговорил:

– Не знал я, что у Сулеймана такая красивая дочь.

– А что бы ты сделал, если бы знал? Что можешь сделать теперь, зная? – спросил Дауд.

Манаф молчал.

– Не собираешься ли посвататься?

– А почему бы и нет?

– Сам пойдёшь или акушинских белобородых пошлём?

– При моём положении можно рассчитывать только на самого себя.

– Попробуй.

– Попробую. Клянусь Аллахом!

– Ты шутишь или всерьёз?

– Всерьёз.

– Ну-ну, попытайся, может быть, богач Сулейман ждёт, когда к нему явится хутынский голодранец-лудильщик.

– Ты забываешь, брат, что есть не только богатые женихи, но и смелые мужчины.

– Смелой дури в тебе хоть отбавляй, – начал серьёзно Дауд. – Я не раз говорил и повторяю: занимайся своим ремеслом и веди себя как положено юноше.

– Разве я веду себя недостойно?

– Не об этом речь. Ты думаешь о том и занимаешься тем, что не приведёт к хорошему. Даже хозяин заметил твою приверженность к большевикам. Бываешь с теми, кто идёт против религии, маршируешь на виду у всех со всяким сбродом.

– Те люди, с которыми я бываю, не хуже твоего хозяина. А что касается сброда, то для меня, голодраного лудильщика, среда вполне подходящая. Не примут меня в своё общество шуринское духовенство и знать.

Обиженный Манаф направился к двери. Дауд удержал его:

– Ты мне брат. Твоё благополучие – моё благополучие, твоя беда – моя беда.

Манаф повернулся к Дауду:

– Мы люди разных убеждений. Ты довольствуешься тем, что даст Бог. Будешь выносить все невзгоды, унижения, относя всё на счёт воли Всевышнего. Ты безразличен ко всему, что делается вокруг.

Манаф ушёл.

На другой день он явился вновь. Непонятная сила протянула невидимую нить от его сердца к той части дома, где жил Сулейман-Хаджи.

Манаф забегал во двор Сулеймана рано утром. Он забегал сюда в обед и вечером, часто не заходя к Дауду, и, глянув на пустую хозяйскую веранду, возвращался обратно. Он узнал, что старшую дочь Сулеймана-Хаджи зовут Саидой.

Чем более безнадёжным казалось увлечение, тем сильнее влекло. Он в буквальном смысле потерял покой. Любовь, о которой он понятия не имел, с первого взгляда так цепко ухватила его за сердце, что он забыл ту, которая была наречена, что ждала его в ауле…

Теперь, где бы он ни был, чем бы ни занимался, днём и ночью стоял перед ним образ чернобровой красавицы. Конечно, он и подумать не мог, что богач выдаст за него Саиду.

– Бийакай, не могу больше, как родному брату признаюсь. Дауду не говорю, а от тебя не хочу скрывать, помоги, – сказал однажды Манаф юристу.

– Чем помочь, что случилось? – шутливо спросил Бийакай.

– Люблю.

– О, это дело стоящее! Кого же ты любишь?

– Дочь хозяина Саиду.

– Встречался с ней?

– Видел один раз. Помнишь, говорил тебе?

– Помню, помню. Но чем я могу тебе помочь? Выступить в роли свата? – уже серьёзно спрашивал Бийакай.

– Да нет же, я понимаю, кто она, кто я.

– А что же делать?

– Пусть жена твоя Бике позовёт её. Взгляну ещё раз. Может, разочаруюсь, может, на самом деле она не столь хороша, как показалось. Ну сделай милость, пусть позовёт.

– А если хороша?

– Ну что ж, пусть хоть глаза мои насытятся её красотой.

Бийакай вдруг увлёкся длинным рассказом о Сулеймане-Хаджи, строптивой Катун, о том, как они совершили путешествие в Аравию и как разбогател после этого паломничества Сулейман-Хаджи.

– Ты истинно верующий? – спросил как-то, придя к Бийакаю, Манаф.

– У тебя есть основания сомневаться?

– Не к тому говорю.

– А к чему?

– Не кажется ли тебе, что похищение дочери этого хищника будет делом, Богу угодным?

– Думаю, что это дело более угодно тебе, нежели Богу.

– Не отрицаю. Но после того как ты мне рассказал, как разбогател этот Хаджи, меня гложет мысль, почему я должен считаться с его положением, именем, вести себя благоразумно. Почему он, строящий из себя почтенного человека, во имя достижения своей цели избирал любые угодные для него пути, а я во имя чистой любви не могу решиться на крайнюю меру?

– Разве тебя удерживают?

– Да, мой брат Дауд.

– У того, кто не разделяет твою печаль, не ищи сочувствия и совета.

…Бике, жена Бийакая, в пятницу приготовила мучную халву, специально чтобы угостить Хаджи-Катун. Придя к хозяйке дома, она, выбрав момент, шепнула Саиде: «Зайди к нам». Это было перед вечером. Когда бабка стала расстилать молитвенный коврик, Саида, шмыгнув, исчезла за дверью. Лёгким ветерком помчалась она по коридору и влетела в квартиру секретаря суда. Хозяина и хозяйки в первой комнате не оказалось. К ней повернулся высокий, стройный молодой человек, стоявший у окна. Саида хотела выбежать обратно, но что-то удержало её. Человек, которого она однажды видела в окно веранды, обратился к ней на родном языке:

– Откуда явилась?

Краска стыда густо покрыла лицо Саиды. Манаф шагнул в её сторону. Девушка отступила к двери.

– Не бойся, трогать тебя не собираюсь.

Девушка подняла голову, но не посмотрела Манафу в лицо.

– Выйдешь за меня замуж?

– Выйду, – ответила неожиданно Саида. Но тут же, хлопнув дверью, исчезла.

Манаф не поверил своим ушам.

Бийакай с женой, весело улыбаясь, вышли из дверей второй комнаты.

– Ну как, насытил глаза красотой хозяйской дочери? – спросил Бийакай.

– Глянуть не успел.

– Неправда, не то что глянуть, поговорить даже успел.

– С ума можно сойти. Она заарканила меня не только красотой, но и смелостью. А может, смеха ради ответила «выйду»?

Манаф задумался.

– Не тужи, кунак, – заговорил Бийакай. – Может быть, она и на самом деле готова выйти за кого угодно, лишь бы вырваться из домашней тюрьмы. А с таким парнем, как ты, не только дочь Сулеймана, дочь хана сбежит не задумываясь.