Полная версия

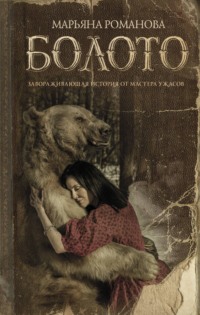

Страшные истории. Городские и деревенские (сборник)

Во сне же я все еще был рыжей женщиной по имени Елена, которая осталась совсем-совсем одна. В молодости одиночество воспринимается свободой, потому что это личный выбор. Когда ты юна и хороша собой, когда у тебя ямочки на щеках и смех как серебряный колокольчик, ты можешь обрести очаг в любой момент, достаточно многозначительно посмотреть через плечо на кого-нибудь, столь же свободного, как и ты. А вот когда на зов твоей улыбки пойдет разве что какой-нибудь коммивояжер в надежде впарить тебе ненужную хрень по завышенной цене, когда даже в утягивающем белье видно, что годами свободное время ты посвящала лежанию перед телевизором, когда свежести больше нет ни во взгляде твоем, ни в дыхании, ни в походке – вот тогда одиночество и становится твоей тюрьмой.

Да, свобода – это выбор, а у тебя выбора больше нет, одна только участь. Казалось бы – живешь в огромном городе, приютившем на своей груди тысячи таких же одиноких, – ходи, знакомься, общайся. Только вот для этого свободные деньги нужны, хотя бы немного, а у меня их не было вовсе.

И вот однажды в самом начале апреля, в один из первых теплых дней – еще сугробы лежали, но молодежь уже надела футболки – я решила прогуляться.

Настроение было приподнятым – такая редкость – я даже нацепила кожаную шляпу, в годы моего студенчества считавшуюся самым писком моды, и достала с антресолей коробку с весенними ботинками.

Было решено отправиться на Арбат – когда-то мы любили гулять там с мужем, очень давно, когда еще не разучились улыбаться друг другу, когда еще ему казалось, что все те немногочисленные любовные сонеты классиков, которые некогда заставили его выучить университетские преподаватели, написаны именно обо мне. Прогуляюсь, подумала я, туда-обратно, посмотрю на то, как другие приветствуют весну, потом заверну в одну из уличных кафешек, и выпью капучино, и притворюсь хоть на четверть часа, что этот безмятежный гедонизм – и есть моя жизнь.

И вот я приехала на Арбат, но все сразу пошло как-то не так, как мне мечталось, – и ветер оказался слишком холодным, и солнце, на которое я надеялась блаженно, по-кошачьи щуриться, все время уплывало под рваные тучи, и какой-то грязный пьяница вдруг закричал мне вслед: «Какая шляпа! Прям мадам Брошкина!» И капучино в выбранном кафе стоил в три раза дороже, чем я могла себе позволить, но уходить было как-то неловко.

И вот я сидела за столиком, рассеянно смотрела в окно, и все меня раздражало – от мухи, кружившейся над столом (и это в кафе, где чашечку кофе оценивают в стоимость трехсотграммовой пачки оного), до облаков на небе. Я злилась на собственное легкомыслие, на то, что воспоминания о безмятежном прошлом выманили меня из дома.

Вот тогда я и увидела их – моего бывшего мужа и женщину, прижимавшуюся к его рукаву, якорем на нем повисшую, точно боявшуюся, что он может ускользнуть. Это было неожиданно. Кажется, мы не виделись уже лет восемь. Я была зарегистрирована на Фейсбуке и знала, что у него новая семья, сынишка, что он оставил науку ради малого бизнеса, что дела его куда лучше, чем мои.

Но одно дело – скупо подписанные фотографии, мертвые кусочки чужой жизни, и совсем другое – живой человек, как будто из прошлого вернувшийся, здесь и сейчас, перед тобою. И кажется, совсем он, в отличие от меня самой, не изменился.

Моя рука машинально взметнулась вверх – поправить волосы; глупо, конечно, потому что он не мог видеть меня – в кафе было довольно темно, и нас разделяло стекло.

Мой бывший муж выглядел веселым и беспечным, как если бы в его жизни вообще никогда не случалось ни меня, ни дочери, мечтавшей стать астрономом, ни кота, которого все-таки погубил сахарный диабет. Словно на меня одну ополчилось время, а он остался нетронутым. И как обидно стало мне в тот момент, как горько, и горло будто кто-то сжал невидимой рукой – дышать невозможно…

Закашлявшись, я попыталась встать, но перед глазами больше не было ни окна, ни облаков на не по-апрельски низком небе, ни темной пещерки кафе – только какие-то вспыхивающие круги и волны. Последним, что я услышала, был возглас кого-то из официантов: «Вызовите «скорую»! Женщине плохо стало!»

В реальной жизни мы с Евой все-таки расстались, ибо случилось то, чего я боялся. Какой-нибудь продвинутый психолог наверняка сказал бы, что я сам и притянул этот страх, вызвал его, как заклинатель вызывает духа.

Моя Ева полюбила другого человека. Изменила мне.

Хотя я всегда считал, что слово «изменить» звучит в этом контексте как минимум глупо. Что я, родина, что ли.

В общем, я вернулся вечером домой, по пути забредя в гастроном, за бутылкой сухого чилийского и Евиными любимыми лимонными дольками в сахаре. Я предвкушал один из тех спокойных вечеров, которые и были кирпичиками нашей жизни, – мы скачаем новую серию «Борджиа», заварим пуэр с молоком и корицей, нальем по бокальчику вина. Иногда будем ставить фильм на паузу, выходить на балкон и болтать или целоваться.

Я открыл дверь своим ключом, и дальше была хрестоматийная почти водевильная ситуация – чужие ботинки в прихожей, чужое серое пальто. Либо ее любовник был пошлейшим позером, либо у него была машина, потому что кто бы иначе вышел на январский мороз в тонком пальто?

Я, конечно, втайне ставил на пошлость. Это так странно – казалось бы, мы должны радоваться, обнаружив, что соперник – хорош собой, успешен и обаятелен. Если подумать логически – это в некотором смысле поднимает и наш собственный авторитет. Но почему-то большинство людей, напротив, вздыхают с облегчением, узнав, что объект страсти их партнера – например, низкорослый неудачник с кариесом или вульгарная особь с врезающимися в ягодицы джинсовыми шортами. Когда по отношению к нему можно произнести фольклорную фразу: «И что она в нем нашла?», и чтобы все друзья, одной рукой подливая в твой стакан крепкий алкоголь, другой хлопали тебя по плечу и подтверждали очевидное: ты намного, намного, просто несравнимо лучше.

Я сначала увидел ботинки и пальто, а потом – боковым зрением – метнувшееся в сторону ванной тело.

– Денис, я думала, что ты позвонишь, – раздался из единственной комнаты, которая была нам и спальней, и гостиной, и кабинетом, голос моей Евы. – Побудь, пожалуйста, две минуты в прихожей. Он сейчас уйдет, и мы поговорим.

И я как под гипнозом опустился на скамейку для обуви.

«Он» действительно появился из ванной спустя шестьдесят секунд, уже одетый, и оказался несколько испуганным мужичонкой средних лет, чем-то напоминающим пирата, с проседью в модно подстриженной бороде.

Приблизившись ко мне, он протянул руку и назвал какое-то имя, видимо, на животном уровне почувствовал, что я слишком обескуражен и опустошен для того, чтобы вступить в самцовый поединок. Потом я вспоминал это с ухмылкой – в каких-то невинных ситуациях я готов был разорвать воображаемого противника в клочья, а когда мне дали повод проявить себя воином, растекся по пуфику, как медуза. Воин хренов.

Как в тумане все происходило, как будто бы я больше не был собою. Я даже машинально его руку пожал, за что потом изводил себя оставшуюся часть вечера. Это было даже более противно, чем сама измена, – я вел себя как слизень, а не как «настоящий мужик». Настоящий бы эту руку сломал, а я – потряс несколько секунд, да еще и с вежливым кивком.

«Он» обулся, набросил на плечи пальто и вышел, стараясь не встречаться со мной взглядом. А я отправился в спальню, чтобы наконец увидеть Еву. Хотя мне не понравилось то, каким тоном она сказала: «Он сейчас уйдет, и мы поговорим».

Ева сидела на кровати, накинув зеленый шелковый халат. Она была очень красивая – бело-розовая, распаренная, гибкая. И не то чтобы спокойная, а словно окаменевшая как Лотова жена. Какая-то часть меня хотела наброситься на нее и растерзать – что же ты, мол, делаешь, тварь, как так можно было со мною, с живым человеком. А другая часть – наоборот, сочувствовала. Бедная девочка, так трогательно пытается держать себя в руках. Спина прямая, как у начинающего йогина, которому даже поза дерева дается с усилием.

Почему в двадцать первом веке, когда к услугам въедливого сталкера и Юнг, и Фрейд, и Кастанеда, и Кроули, и Рерихи – те, кто разложил по полочкам и примерил на плечи современного человека драгоценный опыт многих поколений величайших мыслителей, – почему ревность осталась такой же едкой и жгучей, как в те времена, когда она заставляла душить, травить и втыкать клинки в сердце неверных супругов?

Есть же целая теория эволюции человеческой психики – почему же большинство из нас такие непрошибаемые собственники и зануды? Почему увидеть свою женщину в объятиях другого – так больно, так стыдно; почему чувствуешь себя таким ничтожным дураком? Что именно так болит в тот момент – часть сознания, которую мы, люди, привыкли называть сердцем? Или совсем другая часть, которую Кастанеда называл чувством собственной важности?

Разговор наш был недолгим. Ева заварила чай, я плюхнул на стол пакет с чертовыми лимонными дольками:

– Ну рассказывай.

Мне нравилось казаться спокойным, я вовсе не был уверен, что действительно хочу услышать какие-то подробности, но зато поток чужих слов послужил поводом к бездействию, за слова можно было уцепиться, как за альпинистскую обвязку, и вяло болтаться над пропастью.

Ева познакомилась с типом, похожим на пирата, на форуме путешественников. Я знал, что она давно мечтает поехать к перуанским шаманам, чтобы попробовать священную аяхуаску. Видимо, тип там уже побывал – может быть, изложил свои впечатления, прикрепил фотографии. Типы, похожие на пиратов, всегда хорошо выходят на снимках. Загорелый, в военный ботинках, в штанах с десятком карманов, туристическим топором, без которого в перуанских горных лесах делать нечего – не прорубишь себе дорогу среди переплетенных корней, стволов и лиан. Ева посмотрела на фото, тип ей понравился, она написала личное сообщение. Он ответил что-то остроумное, завязался разговор, естественным продолжением которого стало совместное распитие дрянного жидкого кофе, который подают в московских кофейнях. Ева увидела его, и он ей понравился.

Моей любимой женщине понравился тип, похожий на пирата. Ей было хорошо. Она провела замечательный вечер, а потом поняла, что помимо дружеской приязни есть еще и страсть. И с непосредственностью ребенка, пожирающего вредные конфеты, она немедленно свою страсть удовлетворила.

Моему любимому человеку было хорошо – отчего же мне тогда так хреново, отчего меня корежит и мутит? А вдруг это значит, что я люблю не саму женщину по имени Ева, а то состояние, которое испытываю рядом с ней? То есть, себя самого в состоянии влюбленности? А Ева просто запустила процесс моего самолюбия в его очередной извращенной разновидности? Люди ведь часто путают любовь с родственными ей, но куда более мелкими ощущениями.

В юности, когда я едва лишился девственности при помощи девицы с дурными манерами и колечком в носу, я совершенно очевидно путал любовь с возникающим почти каждую минуту желанием уединиться с объектом, запустить руки ей под футболку, гладить, мять и стискивать ее кожу, вдыхать ее запах, пожирать ее и испепеляться самому, чтобы потом восстать опустошенным Фениксом. Я был уверен, что люблю и что это навсегда, – на самом же деле просто желал красивую самку.

– И что же мы теперь будем делать? – наконец спросила Ева.

– Я не знаю, что будешь делать ты. Я собираюсь поехать на тренировку.

Когда я вернулся, Евы уже не было, ее пустой разверстый шкаф был похож на черную дыру.

В тот вечер мой повторяющийся странный сон был особенно тяжелым. Кажется, я даже научился распознавать, что это все не по-настоящему, однако выдернуть себя в реальность не получалось.

Во сне я был стареющей несчастной женщиной, потерявшей сознание в кафе; меня увезли в больницу, в мою вену впилась игла, затем другая. Когда я открыла глаза, надо мною был выкрашенный масляной краской потолок в трещинках, пахло мочой и вареной капустой.

Со всех сторон вздыхали, кряхтели, похрапывали – я находилась в палате как минимум на десять человек. Попробовала повернуть голову – тело не слушалось, было словно бы из камня высеченным. Каменное тело и живые испуганные глаза, и даже нет голоса, чтобы позвать на помощь.

Наконец кто-то заметил, что я пришла в сознание; позвали медсестру, потом и лечащего врача, те сначала все заглядывали в мое лицо, а потом почему-то начали вести себя так, словно меня не существует.

– Надо позвонить родственникам, – нахмурившись, сказал врач. – У нее в сумке, кажется, был мобильный. Прозвони по контакт-листу!

Медсестра кивнула и убежала, а врач наконец обратился ко мне, он старался говорить громко и медленно, словно я была интеллектуально неполноценной:

– Не волнуйтесь, мы постараемся вам помочь. Вы пока не в состоянии шевелиться, но мы сделаем все возможное.

И ушел. Ушел!

А я даже ничего промычать вслед ему не могла, даже рукой шевельнуть, чтобы остановить его. И поползли минуты. Никогда раньше я не думала, что время может казаться таким бесконечным, будто в медовом сиропе вываренным. Всю жизнь мне не хватало минут, всю жизнь провела впопыхах, не могла толком ни отдохнуть, ни выспаться, а сейчас об одном мечтала – чтобы ночь скорее пришла. Но и когда наконец заканчивалась очередная сотня лет и наступала темнота, и она не всегда становилась спасением – меня мучила бессонница. Я чувствовала себя и усталой, и не нуждающейся в отдыхе одновременно.

У меня никогда не было близких друзей. Честно говоря, большинство окружающих считали меня человеком неприятным; по твердому моему убеждению – из-за того, что я не стесняюсь говорить правду в лицо. Так было всегда – даже когда я была ребенком. Я считала себя волком-одиночкой, не нуждающимся во внимании других. И даже несколько свысока относилась к тем, кто не мог и дня прожить без того, чтобы поделиться подробностями мелких своих страстишек с теми, кто готов их выслушать. Вокруг меня кипела чужая эмоциональная жизнь: коллеги ссорились и жаловались друг на друга в курилке, влюблялись и советовались о какой-то чуши вроде того, какие трусы надеть на первое свидание.

А сейчас впервые в жизни мне захотелось рассказать кому-то о том, в каком аду я теперь вынуждена жить. Я вдруг поняла, зачем люди ищут сочувствия и внимания, – ты как будто откусываешь от своего горя кусочек и даешь его подержать кому-то, кто крепче стоит на ногах.

Но поделиться оказалось невозможно – язык стал чужим, я могла только издавать гласные звуки – наверное, это было похоже на речь первобытного человека. Неважно – я, может быть, и взглядом сумела бы рассказать все, только вот не находилось желающих меня послушать, принять на себя часть этой ноши.

Никто меня не навещал, врачи же относились ко мне как к бесчувственному куску мяса, они даже избегали смотреть мне в глаза. Нет, ухаживали за мною хорошо – никаких претензий. Три раза в день кормили через зонд, по утрам мыли, переворачивали, меняли памперсы.

Когда я уже потеряла счет времени, но по кусочку заоконного пространства поняла, что уже наступила снежная зима и город украсили новогодней иллюминацией, старшая медсестра поставила на мою тумбочку какой-то тюбик и сказала, что это швейцарская антипролежневая мазь, больнице выделили всего ничего, рекламная акция какой-то фирмы, и она решила помочь мне, потому что я одинокая. Если бы я могла заплакать в тот момент, я бы это сделала.

Просыпался я с тяжелым сердцем. Каждое утро ощупывал ноги, руки, несколько раз подпрыгивал у кровати. Какое чудо, это всего лишь сон, мрачный повторяющийся кошмар. Пусть у меня не получается от него отделаться, пусть даже сильное снотворное не помогает, но зато каждое утро я будто бы заново рождаюсь, обнаруживая настоящего себя – молодого, полного сил, красивого мужчину. Может быть, из-за этих снов я больше внимания начал уделять телу – мне хотелось чувствовать себя гибким, быстрым, способным высоко подпрыгнуть, сделать сальто, упасть в группировке и, как упругий мяч, отскочить от земли. Мне хотелось быть неуязвимым воином.

По утрам я тренировался в парке, по вечерам пересматривал азиатские боевики. Некоторые сцены – сотни раз, на замедленной скорости, пытаясь копировать движения актеров. Я подтянулся, тело стало сухим и крепким, взгляд – спокойным и жестким, походка – бесшумной, как у дворового кота.

Однажды на утренней пробежке со мною поравнялся незнакомый мужчина лет пятидесяти с небольшим – вида довольно невзрачного, но отличавшийся той особенной пластикой воина, к которой я и сам стремился. Некоторое время мы просто бежали молча, плечо к плечу, потом он заговорил, и я обратил внимание, что его дыхание остается спокойным, несмотря на нагрузку.

– Я давно наблюдаю за тобой. Если хочешь, могу научить кое-чему. Завтра в половине пятого утра, на этом же месте. В последний раз я учил кого-то сорок лет назад.

И убежал, оставив меня обескураженным.

Остаток дня я сомневался – не приснилось ли все мне? Маловероятно – последние полгода я не видел иных снов, кроме как тех, в которых был парализованной несчастной женщиной по имени Елена. С другой стороны, мужчина из парка не походил на обычного человека, и чем больше деталей его наружности рисовала мне память, тем больше я утверждался в этой мысли. У него не было запаха. Он столько километров пробежал по парку и даже не вспотел. У него было спокойное дыхание. И у него был такой взгляд, словно ему уже двести лет, а тело – молодое. Он не проявлял агрессии, но выглядел опасным.

На следующий день я пришел в парк в полпятого, как он и просил, чувствуя себя отчасти инфантильным дураком, который верит в глупые сказки. Но незнакомец уже ждал меня. На нем был простой черный спортивный костюм. Увидев меня, мужчина не удивился – поприветствовал меня коротко и сказал: «Сначала – мы пробежим километров двадцать, я посмотрю, насколько ты вынослив. Потом приступим к тренировке».

Я спросил, как его зовут, но он ответил, что это совершенно неважно, так как дружить со мною он точно не собирается.

Так у меня появился учитель. За тот год, что мы вместе провели, я так почти ничего о нем и не узнал. Видимо, он был намного старше, чем могло показаться, – иногда он упоминал какие-то события чуть ли не довоенного времени, вспоминал людей, которых давным-давно растворила старость.

Я знал, что мой учитель считает себя бессмертным. Знал, что он почти ничего не ест, спит максимум три часа в сутки и никогда не занимается любовью. Он был бесстрастным и мудрым, и все время говорил странные, с точки зрения обычного человека, вещи. Например, говорил, что истинная сила обретается полным отказом от ее применения. Говорил, что стоит стремиться только к знаниям, понимание же – придет само; что максимальная награда ждет того, кто работает вообще без жажды результата.

Мы занимались каждый день, в любую погоду. Первые два месяца были самыми сложными – мы работали над моей выносливостью. До встречи с Незнакомцем (мысленно я обращался к нему именно так) я наивно полагал, что нахожусь в хорошей спортивной форме. Но по сравнению с ним оказался жалким слабаком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.