Полная версия

Общество как договор между сильными и слабыми. Очерки по экономике истории

Неоклассическая теория и исторические реалии

Как уже указывалось, неоклассическая теория стала теорией именно современной индустриальной цивилизации, важнейшим отличием которой от всех других прошлых или современных цивилизаций является длительный и интенсивный экономический рост [Acemoglu, 2009; North, 2005]. Экономический рост в западном мире возник лишь на рубеже XVIII–XIX вв., тогда как вся остальная история человеческой цивилизации прошла в условиях нулевого экономического роста. В те редкие периоды доиндустриальной истории, когда некоторое увеличение объемов производства все-таки наблюдалось, оно имело сугубо экстенсивный характер и обычно уничтожалось в последующие периоды экономического упадка.

Неспособность доиндустриальных экономик к длительному росту проистекала из того, что естественная и институциональная среды, в которые они были помещены, обычно не обладали замечательными свойствами, приписываемыми им неоклассической теорией при рассмотрении индустриальной экономики. Естественная среда не только предполагала убывающую отдачу, но зачастую была единственным фактором, определявшим сравнительное благосостояние обществ. Изначальное неравенство возможностей, задаваемых неоднородной естественной средой, как правило, не преодолевалось ни технологическими усовершенствованиями, ни разделением труда в соответствии со сравнительными преимуществами сторон, оставляя завоевание и грабеж единственными способами улучшения материального положения.

Подобным образом и институциональная среда характеризовалась преобладанием размытых и плохо защищенных прав собственности и связанных с этим крайне высоких трансакционных издержек. Типичными атрибутами такой институциональной среды были свободный доступ к редким ресурсам или же коммунальная собственность, а также частный характер ее защиты и, соответственно, высокие издержки этой защиты. Эта несовершенная институциональная среда была еще и крайне неоднородно распределена между индивидами и коллективами, предоставляя блага в зависимости от места коллектива или индивида в той или иной иерархии.

Поскольку в мире прошлого права собственности не имели такого значения, как в современных развитых странах, основой для присвоения и потребления редких благ по большей части являлось право силы. Ориентация на отчуждение результатов чужого труда предполагала наличие созидательных стимулов лишь у слабых и бедных, не имевших сил, чтобы забрать чужое. В таких условиях люди никак не могли ощущать обратной связи между общественно-рациональным выбором в использовании ресурсов и получаемой отдачей, поскольку львиная доля результатов труда, эффективного ли или неэффективного, обходила закрома труженика. Если здесь и проявлялся естественный отбор, то он должен был иметь совсем иной смысл, нежели тот, который предполагал Алчиан в своей знаменитой статье [Alchian, 1950], – победа доставалась лучшим, но в реализации не созидательных способностей, а хищнических наклонностей. Наконец, различия возможностей выживания, обогащения и грабежа, задаваемые территорией и закрепляемые низким уровнем развития, способствуя завистливому сравнению, должны были вызывать желание ограбить соседа, находящегося в предположительно лучших условиях, вместо того чтобы пытаться полностью реализовать хозяйственный потенциал собственной территории.

Информативные сигналы и производительные стимулы, создаваемые несовершенной и неоднородной институциональной средой, обычно были достаточны для производства лишь немногим более минимума средств существования. Те же факторы, которые являются безусловно необходимыми для долговременного роста, – сбережения и инновации – не могли проявляться на систематической основе по причине отсутствия стимулов для них, вызванного размытостью/незащищенностью прав собственности. Излишки сверх минимума если и возникали, то были связаны не с систематическим прогрессом в хозяйстве, а с превратностями климата и урожайности или с успешными грабежами. При этом перспектива грабежа как угроза для слабых и как шанс для сильных должна была одинаково ориентировать и тех и других на непроизводительное употребление излишков. У первых отказ от сбережения излишков в пользу их проедания проистекал из слабой надежды на их сохранение, а у последних – из того, что основой их процветания были не экономические инвестиции, а силовой потенциал. При этом излишки шли не на расширение производства, а на избыточное потребление или образование сокровищ. Инвестиции как способ употребления излишков лишь недавно пришли на смену дотоле господствовавшим проеданию и тезаврации. Что же касается инноваций, то они были отданы на откуп энтузиазму, как правило не имея под собой никакой коммерческой основы.

В силу указанных институциональных несовершенств общественные системы обладали низкой адаптивной способностью. Это проявлялось в длительном сохранении сравнительно неэффективных технологий и форм организации. Присущая несовершенным институтам слабая обратная связь между индивидуальными выборами и результатами, коренящаяся в огромной разнице между частными и социальными выгодами, не позволяла реализоваться естественному отбору при воплощении конструктивных возможностей. Разница в индивидуальной эффективности не воплощалась в соответственно различающемся вознаграждении.

Кризис того или иного рода обычно является признаком недостаточной способности системы адаптироваться к изменениям. В качестве примера могут служить мальтузианские кризисы – снова и снова возникавшие в доиндустриальном мире социально-демографические катаклизмы, вызванные отсутствием надлежащих институциональных механизмов регулирования рождаемости. Подмеченное Т.Р. Мальтусом регулярно возникавшее несоответствие между численностью населения и локальной ресурсной базой становилось причиной переселений народов и связанных с этим набегов и завоеваний, эпидемий инфекционных заболеваний, голода, нарушений социального равновесия. В отношении последнего следует заметить, что мальтузианские кризисы могут быть результатом невозможности для части населения обеспечить себе не только средства существования, но и уровень потребления, соответствующий их статусу.

Неспособность системы к адаптации к ресурсно-демографическим вызовам была связана с заложенной в ней глубокой разницей между частными и социальными выгодами рождения детей. В традиционном обществе количество людей – основной источник сравнительной силы и, тем самым, благосостояния коллектива. В принятии решений относительно обзаведения потомством именно эти сугубо частные выгоды принимаются во внимание и не учитываются перекладываемые на более крупные человеческие массы социальные издержки, связанные с созданием предпосылок для мальтузианского кризиса, будь то эпидемия, война или всплеск преступности.

Из-за указанных несовершенства и неоднородности естественной и институциональной сред доиндустриальное общество характеризовалось регулярно возникавшими мальтузианскими кризисами, а также отсутствием накопления капитала и инновационной деятельности. Глубокое различие между этими и другими признаками, отличающими доиндустриальное общество от индустриального, и принятие неоклассической теорией признаков последнего в качестве своих базовых допущений означает, что возможности ее применения ограничиваются историей современного западного мира.

Экономика как универсальная наука

Наложенные на себя неоклассической теорией жесткие методологические ограничения позволили ей выработать строгую схему функционирования идеального рыночного хозяйства. Эта схема обеспечивает надлежащую основу для анализа реальной индустриальной экономики, несовершенства и изъяны которой могут рассматриваться как отклонения от теоретического идеала. Однако применение экономической теории для изучения общества в нерыночных сферах жизни, в том числе на доиндустриальной стадии, требует от нее определенного раскрепощения. Жесткие неоклассические допущения должны быть ослаблены. Основная суть экономической теории – принцип рациональности – остается без изменения, позволяя при этом анализировать весь комплекс общественных явлений в течение мировой истории[4].

Одним из проявлений такого раскрепощения экономической теории стало широкое применение дилеммы заключенного для экономического анализа социальных процессов. Ее основное положение заключается в том, что индивидуальная рациональность (согласно сюжету дилеммы – стремление каждого из двух подельников минимизировать собственный срок) часто может находиться в противоречии с общественной рациональностью (необходимостью минимизировать общий с подельником срок). Для экономической науки это революционная идея, если учесть, что на протяжении почти двух столетий после «Богатства народов» А. Смита [Смит, 1993] господствовал взгляд, согласно которому наилучших результатов посредством действия «невидимой руки» общество достигает тогда, когда его типичным представителем является «экономический человек».

Экономическая теория дилеммы заключенного позволяет использовать принцип рациональности для объяснения не только богатства народов, но и их бедности [Olson, 1996]. Индивидуальная рациональность приводит к общественно полезным результатам только при наличии институциональных рамок, задающих ей нужное для этого направление. Описанные выше предпосылки неоклассической теории, по существу, и сводятся к допущению о том, что таковые всегда имеются и принимают форму рыночной экономики. Подход, развитый на основе идеи «невидимой руки» Смита, в конечном счете стал помещать экономического человека исключительно в институциональные рамки рыночной экономики, направляя эгоистическую энергию в русло общественного интереса.

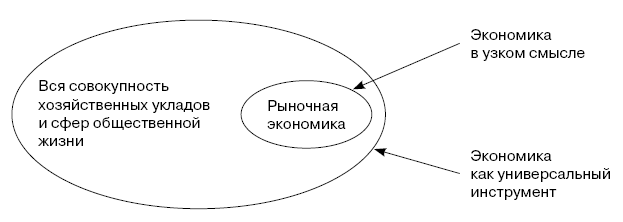

Необходимое же для анализа всех сфер общественной жизни ослабление этого допущения позволяет посмотреть, как будет вести себя экономический человек в других институциональных контекстах или вовсе без такового. Такую раскрепощенную теорию нередко обозначают термином «экономический империализм», указывая таким образом на охват сфер общественной жизни и институтов, обеспечиваемый за счет универсализации экономической науки (рис. 1.1). Именно подобная универсализация открывает возможность такой экономико-исторической дисциплины, как экономика истории. В отличие от экономической истории, эта дисциплина не ограничивается изучением истории хозяйства, а рассматривает все формы общественной жизни в их историческом развитии. Экономика истории предполагает последовательное применение принципа рациональности при изучении любых механизмов координации и стимулирования, а не только рыночной системы относительных цен, и всех сфер общественной жизни, а не только хозяйства, в их историческом развитии. В соответствии со сформулированным Г. Беккером принципом, как и полагается универсальной общественной науке, экономика истории будет отличаться не предметом (поскольку он включает всё, что составляет содержание истории), а только подходом [Becker, 1993].

Рис. 1.1

Экономика как универсальная общественная наука

Вероятно, наиболее известный пример теории, которую можно отнести к экономике истории, теория Д. Норта и его разнообразных соавторов. Подобно Смиту, он ставит вопрос: что лежит в основе различий в темпах роста и душевого дохода между странами и эпохами? Наиболее выдающимся примером таких различий является разница между современной индустриальной и доиндустриальной цивилизациями, проявляющаяся, как уже упоминалось, в наличии у первых, в отличие от последних, системного признака в виде быстрого экономического роста. Эта разница проявляется как во времени, так и в пространстве при сравнении индустриальных и доиндустриальных стран, равно как и успешных индустриальных с менее успешными индустриальными странами. Другой яркий пример – разница между античной цивилизацией, обнаруживавшей способность к экстенсивному росту, и многими другими цивилизациями Древнего мира и последующего Средневековья, обладавшими такой способностью в меньшей степени или не обладавшими ею вовсе.

Для ответа на этот вопрос он рассматривает различные стороны общественной жизни в историческом развитии, используя для их анализа принцип рациональности. В качестве отправной точки принимается общая схема А. Смита, согласно которой «богатство народов» определяется глубиной разделения труда. Последняя зависит от размеров рынка, которые можно количественно определить как долю производственных и потребительских благ, приобретаемых на рынке, а не посредством собственного производства. Эта доля устанавливается сравнительными выгодами от торговли, которые Смит связывает с работой ценовой системы. Тем самым он стал родоначальником неоклассического подхода, увязывающего экономическое благосостояние единственно с рынком. На вопрос, вынесенный в заголовок его книги, он отвечает, что в основе богатства народов лежит реализация выгод от торговли и связанной с ней специализации.

Однако остается неясным, почему эти выгоды реализуются не всегда и не везде. В классической и неоклассической теориях ответом на этот вопрос было указание на государство, ограничивающее рыночную стихию и не позволяющее обществу извлечь из нее полные выгоды. Дело выглядело так, как будто имеется два антагонистических института – рынок и государство, где функция первого состоит в обеспечении народов богатством, а роль второго – в том, чтобы помешать первому выполнить свою функцию. Это явно или неявно наделяет государство сугубо перераспределительной функцией, делая заинтересованным в нем часть общества, получающую выгоды не от конструктивной деятельности, а от извлечения ренты из перераспределения доходов.

В отличие от традиционной теории, Смит не рассматривал рынок как самодостаточный институт, обусловливая его эффективную работу наличием прав собственности. Об этом можно судить по той роли, которую он отвел государству в экономике. Хотя и он осуждает государственное вмешательство в работу рынка, у него предусматриваются также функции государства, являющиеся необходимым условием самого существования рынка. Эти функции сводятся к оборонным и полицейским функциям, а также организации общественных работ. Если предположить, что смысл последней функции главным образом заключается в том, чтобы занять неимущих для ослабления у них стимулов прибегать к грабежу, можно сказать, что все функции, которые, по Смиту, должно выполнять государство в экономике, связаны с защитой прав собственности.

Норт развивает эту мысль, принимая эффективность институциональных рамок для функционирования рынка как переменную величину. Эффективность институциональной структуры определяется качеством оказываемых ею услуг координации и стимулирования; ее следует оценивать по создаваемым ею информационным сигналам и стимулам для экономических агентов. Сигналы должны давать правильную ориентацию в том, что следует делать в рамках общественного разделения труда, а стимулы – поощрять производительную деятельность либо лишать вознаграждения или наказывать тех, кто занят делом, бесполезным или вредным для общества. Экономические последствия выполнения институтами своих функций состоят в том или ином функционировании экономики, которое оценивается по эффективности размещения ресурсов. О последней же судят по таким параметрам, как экономический рост, душевой доход и его распределение в обществе. Выходит следующая схема: права собственности – размеры рынка – разделение труда – размещение ресурсов – общественное благосостояние.

Итак, ответ на вопрос о различиях в богатстве народов Норт предлагает искать в различающихся во времени и пространстве институциональных структурах. Содержащиеся в последних системы сигналов и стимулов различаются тем, насколько они ориентируют и стимулируют индивидов в направлении общественно полезной деятельности. Поскольку торговля и разделение труда создают не только выгоды, но и (трансакционные) издержки, от уровня этих издержек зависит реализация выгод от торговли и специализации. Разные институциональные структуры различаются своей эффективностью в плане снижения трансакционных издержек и, следовательно, в обеспечении условий для реализации выгод от разделения труда. Эта эффективность определяется степенью спецификации прав собственности, а в качестве прокси для последней Норт предложил долю трансакционного сектора в структуре экономической деятельности, в который он включает отрасли, специализирующиеся не на создании, а на распределении благ.

В этом контексте может быть истолковано и последовательное доминирование первичного, затем вторичного и, наконец, третичного секторов по мере прогрессивного экономического развития. Оно отражает постепенное увеличение относительной роли организационных аспектов хозяйства по сравнению с чисто технологическими. Это значит, что первичным фактором относительного богатства народов является строение общества, от которого в конечном счете зависит наличие необходимых ресурсов и процесс изобретения и внедрения прогрессивных технологий. И тогда прогресс индустриальной цивилизации объясняется не столько технологическим прогрессом, многие элементы которого имели место и в доиндустриальную эпоху, но не были реализованы, сколько прогрессом в области устройства общества, который сделал такую реализацию возможной.

Доиндустриальный и индустриальный миры в классической и неоклассической теориях

Как отмечалось выше, естественная среда играла ключевую роль в формировании общества и его хозяйственной жизни в доиндустриальном мире. Естественная среда значима и для индустриального мира, и ее игнорирование может быть отчасти оправдано лишь способностью этого мира адаптироваться к недостаткам территорий с помощью того или иного рода инноваций. Поэтому несовершенство и неоднородность естественной среды и связанные с этим несовершенство и неоднородность институциональной среды являются важными предпосылками экономического анализа истории и особенно истории д©индустриальной.

Хотя классическая теория Смита, Рикардо, Мальтуса и Милля и стала первоосновой для современной неоклассической теории, она еще во многом оставалась теорией доиндустриального общества.

Они «мыслили понятиями, характерными для данной исторической эпохи, опыт которой некритически идеализировали и абсолютизировали» [Шумпетер, 1995, с. 118]. Свою цель они видели в открытии объективных законов, которые никак не связаны с индивидуальными предпочтениями, решениями, рациональностью, но целиком и полностью вытекают из условий жизни человека на земле с ее ограниченными пространством и прочими ресурсами. Например, капитал – не более чем излишек средств существования сверх минимума в масштабах всего общества, накапливаемый вследствие наличия еще не использованных пространств, доступных для освоения человеком. Пока мировое население не достигло предельного значения, имеет место этот излишек, аккумулируемый определенным классом – капиталистами – и используемый для целей экстенсивного экономического роста. Как образование капитала, так и его использование для найма дополнительной рабочей силы, по сути, не вытекает из решений отдельных капиталистов: излишек определяется разницей между фактическим и предельным населением, этим же определяется и норма прибыли, побуждающая класс капиталистов делать инвестиции в увеличение человеческого рода. Пока сохраняется излишек, он направляется на размножение человека; когда население достигнет пика, излишка оставаться не будет и не будет роста ни дохода, ни населения. Предложение труда есть просто мировое население, которое увеличивается или сокращается в ответ на изменение количества средств существования, отражающееся в изменениях ставки зарплаты.

Современная теория, как и классическая, постулирует законы спроса и предложения на рынке труда, но объяснение предлагает иное. Население считается заданным и независимым от экономических условий, поскольку считается, что средства существования гарантированы каждому, а размножение не зависит от излишка средств существования. Если доиндустриальный человек, рассматриваемый классиками, озабочен тем, чтобы выжить и оставить потомство, то современный человек, рассматриваемый нынешней теорией, стремится к наилучшему употреблению своей жизни. Ее продление ему гарантировано, и остается только рационально распределить время между работой, доставляющей блага, и досугом, чтобы воспользоваться этими благами. Соответственно, предложение труда растет или сокращается в ответ на рост или падение зарплаты в результате индивидуальных решений, направленных на максимизацию полезности, а не из-за изменения численности населения. Спрос на труд вытекает из индивидуальных рациональных решений уравнивания предельных продуктов труда и ставок зарплаты, а не из задаваемого мировым населением излишка средств существования. Таким образом, для классиков человеческое поведение жестко детерминировано стремлением к индивидуальному и родовому выживанию, как это имеет место и в мире животных и насекомых, а для современной теории поведение человека определяется его новой социальной природой как потребителя. В обоих случаях все свойства общества выводятся из этих исходных посылок.

Во многом классический подход соответствовал реалиям именно доиндустриального мира. Это был мир с безусловным доминированием аграрного сектора, и, значит, подавляющая часть населения была занята обеспечением пропитания и только очень немногие жили за счет излишка средств существования, создаваемого аграрным сектором. В этом мире имело место исключительно экстенсивное развитие: рост если и происходил, то только за счет освоения новых земель. В то же время, поскольку этот рост был очень медленным, он перекрывался ростом населения, из-за чего регулярно происходили мальтузианские кризисы. Наоборот, индустриальный мир сделал человека потребителем. Сельское, как и прочее, хозяйство приобрело интенсивный характер, что породило быстрый экономический рост, опережающий рост населения. Теперь излишек стал образовываться во все увеличивающемся масштабе, что, обеспечив гарантированное пропитание, превратило человека в потребителя.

Переход от классической к неоклассической теории фактически стал отражением перехода от доиндустриального общества к индустриальному. Предпосылки классического анализа соответствовали отчасти уходившему в прошлое доиндустриальному миру, отчасти наступавшему индустриальному. Основными индустриальными предпосылками классической теории стали предположения о всеобщем разделении труда и накоплении капитала – в доиндустриальном мире явлениях, охватывающих лишь незначительную часть населения. Важнейшей же доиндустриальной предпосылкой стало наделение экономического роста двумя такими свойствами, как экстенсивный характер и его ориентированность на рост населения, где первое свойство относится к источникам роста, а второе – к его конечным результатам. В частности, предполагалось, что рост в основном происходит за счет вовлечения в оборот дополнительных ресурсов и, что гораздо важнее, его плоды целиком расходуются на дополнительное население.

Индустриальная история Запада отчасти оправдала эти предположения: его развитие в огромной степени зависело от возраставшего потребления ресурсов, откуда острая борьба за колониальные владения, а рост дохода сопровождался демографическим взрывом. Тем не менее в этот период индустриальный мир приобрел такое нехарактерное для предшествующих эпох свойство, как устойчивый рост душевого дохода, означающий, что доход систематически рос опережающими темпами сравнительно с ростом населения. Это стало важнейшим источником интенсификации развития. Ведь если хотя бы часть добавочного дохода не тратится на дополнительное население, она должна использоваться на повышение качества жизни. Рост же, ориентированный не только на увеличение населения, но и на улучшение его жизни, должен способствовать уменьшению удельного веса добывающих отраслей, включая сельское хозяйство, в пользу обрабатывающих отраслей и услуг.

Последние, по А. Маршаллу, в отличие от первых, характеризуются более высокой отдачей от масштаба [Блауг, 1994, с. 373]. Применительно к обсуждаемой здесь теме это разграничение Маршалла означает, что отрасли, в зависимости от того, обслуживают ли они рост населения или рост качества жизни, различаются ресурсоемкостью. Следовательно, чем в большей степени рост ориентирован на повышение качества жизни, тем меньшие требования он предъявляет к ресурсам и, значит, тем больше возможностей он создает для интенсификации.

Тем самым не оправдавшийся в западном мире прогноз Рикардо о наступлении стационарного состояния указывает на возможность двух типов экономического роста, один из которых ориентирован на рост населения, а другой – на повышение качества жизни. Это проливает свет на характер современной индустриальной цивилизации, которая развивалась в соответствии со вторым из указанных типов роста.

Эти наблюдения относительно взаимосвязи между историей общества и историей экономической науки позволяют предположить, что для надлежащего экономического анализа прошлого может быть полезным изучение не только фактов, но и идей прошлого. И это естественно, поскольку теория, вольно или невольно подстраиваясь под современные ей реалии, обычно приобретает склонность распространять свои исторически обусловленные достижения на все предшествующие эпохи. Поэтому прогресс в изучении истории методами экономической науки может потребовать соответствующей модификации ее метода в направлении смягчения или замены ее допущений, аналитическая ценность которых ограничивается лишь современной эпохой.