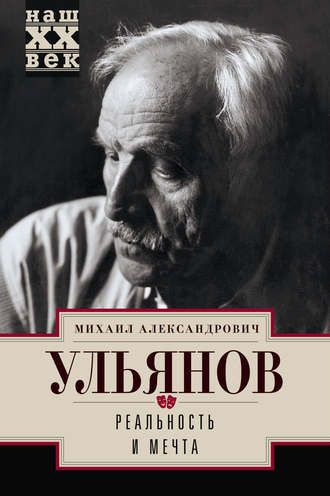

Реальность и мечта

Полная версия

Реальность и мечта

Жанр: культура и искусствобиографии и мемуарыкинематограф / театрбиографии артистовавтобиографическая прозасоветское кинознаменитые актерывоспоминания и мемуары

Язык: Русский

Год издания: 2018

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу