Полная версия

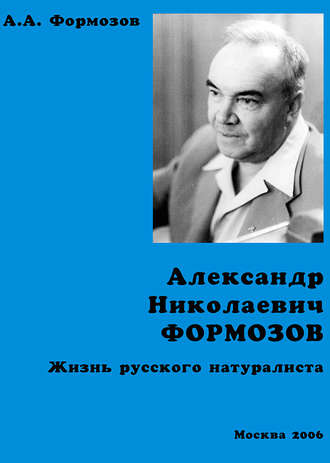

Александр Николаевич Формозов. Жизнь русского натуралиста

Александр Формозов

Александр Николаевич Формозов. Жизнь русского натуралиста

© А.А. Формозов, текст. иллюстрации, 2006

© Т-во научных изданий КМК, издание, 2006

От автора

В 1980 году в научно-биографической серии издательства “Наука” вышла моя книга “Александр Николаевич Формозов”. История ее такова. То, что среди людей, встретившихся мне на жизненном пути, мой отец был одной из самых интересных и ярких личностей, стало для меня ясно достаточно рано. Еще в 1965 году с рассказа о нем я начал свои “Записки русского археолога”. После смерти отца я принимал участие в разборке его архива, подготовке к печати его неопубликованных работ, читал очерки о нем, написанные коллегами и учениками. Там не все было точно, приходилось проверять и исправлять и даты, и факты. Тогда и возникла мысль о подробной биографии А.Н. Формозова.

Думала об этом и вторая жена Александра Николаевича – Варвара Ивановна Осмоловская. Она собрала его письма, посланные ей и другим адресатам, составила хронику его жизни за 1949-1973 годы. Студентка Биофака Горьковского университета Е.М. Абрашнева, готовя дипломную работу “Нижегородский период жизни и деятельности А.Н. Формозова”, разыскала в областном архиве ряд интересных документов. Для истории нашего рода много дали мне разговоры с дядей отца Иваном Елпидифоровичем, чтение начатых им мемуаров (после его смерти рукопись поступила в Музей истории здравоохранения Тверской губернии – Калининской области в городе Твери).

Все это помогло мне написать биографию. Помимо публикаций, отмеченных в примечаниях, основными источниками для меня служили архив отца, в особенности его дневники, письма к моей матери, хранящиеся у меня, письма, собранные В.И. Осмоловской, и составленная ею хроника. Рукопись я показал всем членам семьи и нескольким зоологам – А.Г. Воронову, Д.М. Вяжлинскому, Л.Г. Динесману, Т.Н. Дунаевой, С.В. Кирикову, А.А. Кирпичникову, А.А. Насимовичу, П.М. Рафесу, К.С. Ходашовой. Они кое-что уточнили и дополнили.

И вот книгу напечатали. Она быстро разошлась. Я услышал немало добрых слов от знакомых и незнакомых читателей. И все же я хочу вновь к ней вернуться, дать второй более полный ее вариант. Когда я только принимался за дело, я мечтал нарисовать предельно правдивый, реальный и рельефный портрет. Для этого, как я убежден, надо пользоваться всеми красками, а не одной розовой, передавать на полотне и свет, и тени. Бальзак в изображении Цвейга в каких-то отношениях человек смешной, нелепый, чуть ли не глупый, но эти живые штрихи нисколько не мешают нам увидеть в герое великого писателя, глубокого знатока людей и своей эпохи. Конечно, подобный прием доступен только художникам ранга Стефана Цвейга, а мои неискусные попытки тем же результатом не увенчались. Где-то я сам пугался и замолкал, а какие-то мои рассуждения вызвали протест у первых читателей. “Прямой упрек отцу!” – писала на полях Т.Н. Дунаева. “По моему, Вы его иногда обижаете, смотря на него с иронией”, – сказал мне Э.М. Мурзаев.

Действительно тут нужен особый такт. “Сотри случайные черты”, – учил нас Блок. Случайного и наносного в каждом человеке достаточно, и чтобы оно не заслоняло главного, не только можно, но и должно о чем-то промолчать, ни на минуту не забывая о доминанте. Это верно, но, когда, у какой черты биографу следует остановиться, решить отнюдь не просто.

Сплошь и рядом люди предпочитают красивую легенду, житие, панегирик неприкрашенному повествованию о реальной трудной жизни, жизни, не дающейся легко никому, а уж в наше время тем более. Варвара Ивановна возражала против названия последней главы – “Закат”. – Не было никакого заката, раз Александр Николаевич до конца работал! – Да, но работают по-разному. В жизни отца были годы расцвета – тридцатые и сороковые – и годы спада – пятидесятые и шестидесятые. Это не было связано с тем, что в первый период он был женат на одной, а во второй – на другой. Но Варваре Ивановне казалось, что я принизил достижения отца в последние десятилетия его жизни, и сперва мое сочинение ей явно не понравилось.

Поэтому, прежде чем предложить книгу издателям, я снял не один кусок текста. У редакторов установка на житие, разумеется, господствует, и рукопись подверглась новой правке в том же направлении. – Зачем писать о трудностях быта, о коммунальных квартирах? Вычеркнем это.

С той же установкой связана вторая угроза для рукописей, еще более страшная. Нельзя создать портрет современника революций, войн, социальных катаклизмов, умалчивая о том, как он воспринимал эти события, когда они непосредственно совершались, о том, как они отражались на его жизни. В издательстве, запуганном Комитетом по делам печати, Главлитом, райкомом, ЦК, такие моменты год от года вызывали все большее беспокойство. В ход пускалась привычная демагогия о “малой” и “большой правде”, эту “малую” отменяющей. Пусть человек когда-то голодал, был откуда-то уволен, говорить об этом не надо.

Я заранее знал, что особенно сложно будет провести через издательские препоны раздел о лысенковщине, но не мыслил себе жизнеописание отца без этого раздела. Ведь в его судьбе она сыграла огромную роль. Меж тем в вышедшей в 1980 году брошюре П.А. Генкеля о Д.А. Сабинине, покончившем с собой после триумфа Лысенко, последний не назван ни разу, а слова “трагическая гибель” затеряны где-то в середине и не пояснены.

Предвидя неминуемые конфликты с разнообразными контролирующими инстанциями, и по собственному разумению, и по советам своего научного редактора А.А. Насимовича я сделал в рукописи значительные купюры, чтобы биться за оставшееся до конца. Увы, все получилось куда хуже, чем я ожидал. Контрольный редактор Е.И. Володина (о ее редакторском произволе недавно писала по собственному опыту М.О. Чудакова) сигнализировала наверх, что в ее руки попало очень вредное сочинение. Срочно приняли меры. Пропала вся лысенковская эпопея. Изрезали главу о Гражданской войне, хотя там, вроде бы, ничего предосудительного не было. Сократили рассказы об охоте, ибо “надо беречь зверей” и т. д. В целом выпало не менее двух печатных листов, а самое печальное – эти изъятия разрушили концепцию, положенную в основу книги.

Итак, книга вышла с очень большими купюрами, в чем повинны и я, и другие. В новом варианте я восстановил пропущенное и добавил материалы, полученные после сдачи рукописи в печать.

Главная трудность для меня как автора та, что я – не биолог – рискую говорить о биологе. Смысл жизни для отца заключался в общении с природой, попытках разгадать ее тайны, защитить ее от грубого вмешательства человека, привить людям любовь к ней. Я – гуманитарий – от всего этого далек и, следовательно, не смогу до конца раскрыть что-то очень существенное в деятельности своего героя. Поэтому я широко цитирую оценки, данные его начинаниям в специальной литературе.

Но возможен и иной подход к теме. Характеристики Формозова-натуралиста уже есть, остались и его собственные книги и статьи, научные и популярные, так что эта сторона дела более или менее освещена. Я же попробую взглянуть на отца глазами историка, видя в нем человека определенной эпохи, своеобразный тип русского ученого, рассмотрю его жизненный путь на фоне развития нашего общества и отечественной науки в первые три четверти XX века. Как будто, именно такое построение биографии одного из наших современников, не везде заметное после хождения рукописи по мукам, и вызвало интерес у читателей, и хотя угодил я не всем (“видно, что писал не зоолог”, – сетовал В.В. Кучерук), ничего иного предложить не могу.

И последнее: вчитываясь в работы отца и статьи о нем его коллег, я, кажется, понял к чему сводятся его мысли, наблюдения, наметки на будущее. Но сопоставить его идеи и открытия с тем, что делалось до него и одновременно с ним в русской и мировой науке, я не в состоянии. Не беру на себя смелость указать в чем он был совершенно оригинален и поднимал целину, а в чем шел за другими, подхватывая и развивая уже найденное.

В опубликованной в 1980 году посмертной книге Г.А. Новикова “Очерк истории экологии животных” Формозову отведено весьма почетное, но все же не центральное место. Центральное – занимает учитель Новикова Д.Н. Кашкаров. Мой отец относился к его трудам очень прохладно. В последующих главах Новиков не раз говорит о Н.П. Наумове. В тридцатых годах Николай Павлович работал с Александром Николаевичем, в какой-то мере был его учеником; в дальнейшем же дороги их разошлись. Теоретические обобщения в учебниках и монографиях Наумова отец всерьез не принимал. Был ли он прав в том и в другом случае, судить не мне. Все мы склонны переоценивать то, что совершили сами и недооценивать достижения окружающих. Создателя своего оригинального направления в науке это касается еще в большей мере.

В Лондоне напечатано в 1978 году руководство американца Уильяма Пруитта “Бореальная экология” и там А.Н. Формозов назван “великим русским натуралистом”[1]. А.А. Насимович сообщил мне об этом еще до выхода моей книги. Привести столь лестные слова, конечно, хотелось, но я воздержался. Пруитт знал отца лично, увлекался его исследованиями и легко мог впасть в преувеличения. Когда в 1999 году отмечалось столетие А.Н. Формозова, “великим” его называли не раз.

Вопрос о масштабе Формозова как ученого пусть решают его коллеги-биологи. Был он “великим” или нет, для меня не так важно. Любой незаурядный человек заслуживает того, чтобы о его судьбе рассказали подробно и без всяких экивоков.

Истоки. Предки. Юность в Нижнем Новгороде (1899–1917)

Меня и отца нередко спрашивали о происхождении нашей фамилии. Предлагали переменить ее на Тайванов. К китайскому острову отношения она не имеет. Formosus значит по латыни стройный, изящный, красивый, прекрасный. Видимо, какой-то наш предок отличался привлекательной наружностью, а может быть, хорошо учился, кончал же духовное училище, где при выпуске его и наградили такой фамилией.

Когда она возникла? Скорее всего в первой половине XIX века. В № 9 “Нижегородских епархиальных ведомостей” за 1873 год (стр. 212) сообщается о выдаче в 1872 году диакону Николаю Формозову пособия за службу свыше 25 лет. Следовательно, начал её он не позже 1847 года. Должно быть, это прадед Александра Николаевича. Со слов Ивана Елпидифоровича Формозова – внука этого диакона и дяди отца – я знаю отчество Николая – Епифанович. Носил ли Епифан фамилию Формозов, неизвестно. У духовенства до середины XIX века могло быть и иначе. Другой мой прапрадед Иов Авситидийский был сыном протоиерея Григория Пальмова.

Думаю, что наша фамилия появилась в 1820-х годах, когда после указов Александра I 1808 и 1814 годов об обязательном образовании духовенства кто-то из сыновей сельского причетника должен был пройти курс наук, вероятно, в Нижнем Новгороде. К концу столетия семья уже разрослась: в 1890 году в нижегородских духовных училищах числилось сразу три Николая Формозовых, очевидно, родственники, но не более близкие, чем двоюродные братья.

Просмотрев комплекты “Нижегородских епархиальных ведомостей” за 1864–1905 годы и сменившего этот журнал губернского “Церковно-общественного вестника” за 1906–1918 годы, я нашел упоминания 34 Формозовых. Можно установить, где они учились, какие отметки получали при переходе с курса на курс, куда их назначали по окончании, как перемещали из прихода в приход, чем награждали за службу. Сведений много, но, кто кому приходится отцом, сыном, братом, племянником, понять невозможно. Словно имеешь дело со списками египетских фараонов, а не с источниками столетней давности.

Все же улавливаются и какие-то живые черточки. Вот один из Николаев Формозовых (не диакон). После обучения в Лысковском духовном училище и в Нижегородской семинарии, удостоившись в 1890 году звания “студента семинарии”, он был назначен священником в село Чиресь Лукояновского уезда, но вскоре перевелся в село Костянку Арзамасского уезда. Там прослужил 25 лет и лишь в 1916 году перешел в село Волчиху того же уезда. Он зарекомендовал себя как миссионер, вел беседы с раскольниками, состоял в братстве святого Креста, в 1911 году напечатал в “Нижегородском Церковно-Общественном Вестнике” статью “Торжественное открытие и освящение памятника императору Александру II в с. Костянке Арзамасского уезда”. Отца Николая многократно награждали: в 1899 году – набедренником, в 1903 – скуфьею, в 1912 – камилавкой, в 1917 – наперстным крестом[2]. Это благополучная биография деятельного и честолюбивого человека. Были у него и беспутные родственники. Таков Сергий Формозов. В 1901 году этот послушник Печорского монастыря получил место псаломщика в селе Масловском Васильского уезда, оттуда в 1902 – переведен в село Канерги Ардатовского уезда, оттуда в 1908 – в село Языково, оттуда в 1906 – в село Силево, а в 1910 – из села Иванцева в село Неверово. В 1911 – за самовольные отлучки из прихода его отрешили от места. Потом он как-то устроился, но в 1915 году “имеющий дела псаломщика села Смирнова Сергачского уезда Сергий Формозов уволен за неисправность по должности, непочтение и непослушание священнику”[3].

Из этой-то среды мелкого сельского духовенства и происходили предки Александра Николаевича. А.А. Насимович, много сделавший для увековечивания его памяти, писал, что он “родился… в очень культурной семье”[4]. Эта лестная характеристика неверна. Я назвал бы семью родителей отца хорошей, трудовой, разночинческой, но путь к культуре она только прокладывала. Первые Формозовы по культурному уровню вряд ли возвышались над своей паствой, деревенской или городской. Из истории приходского духовенства в России известно, что пополнялось оно в основном крестьянскими детьми, стремившимися таким путем избавиться от податей. Длительное время должности были наследственными: сыновья священников становились священниками, сыновья причетников – причетниками. Требования в духовных училищах были низкими. В 1724 году при Питириме Нижегородском из присланных на ученье 427 юношей, 132, едва освоив букварь, были отправлены на места священниками и диаконами[5]. На фотографии 1879 года, запечатлевшей диакона Николая с женой, Ольгу Ивановну вполне можно принять и за крестьянку и за купчиху, Иван Елпидифорович рассказывал, что в подпитии его дед плакал и обвинял жену в изменах, “Елпишку” она родила будто бы от татарского князя.

Старшее поколение Формозовых оканчивало, видимо, лишь низшие духовные училища, не поднимаясь до семинарии. Но “Елпишка” туда все таки попал, проучившись в Нижнем Новгороде четыре года – 1860–1864. На дальнейшее средств не хватило – надо было справить приданое сестре Анфисе. Елпидифор поступил диаконом в Николаевский женский монастырь в Арзамасе, а потом был священником в селах Ризадееве и Круглые паны. Диакон Николай обладал мощным басом и за это столь ценился, что даже получил приглашение переехать в Нижний Новгород. У его сына был жиденький тенор, и прихожане обычно оставались им недовольны. В конце концов он обосновался в городе Арзамасе в качестве священника Тихвинской кладбищенской церкви. Здесь он женился на дочери настоятеля Изосимовской церкви Иова Авситидийского Анастасии (1846–1927). У них родилось десять детей, семеро умерли в младенчестве, а выжили Николай (родился 7 января 1871 года), Софья (1877–1958) и Иван (1879–1977).

В “Нижегородских епархиальных ведомостях” отец Елпидифор фигурирует как депутат епархиального съезда и Арзамасского училищного округа, участник Арзамасского училищного съезда, член братства святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода[6].

Иван Елпидифорович вспоминал об отце как об убежденном борце с раскольниками (на них во времена Победоносцева вновь начались гонения), тяжелом, мрачном человеке. Он сильно пил, бил жену, не раз выгонял ее из дома, так что, повествуя о своей жизни, она говорила “до первой выгонки”, “после третьей”. Умер Елпидифор сорока лет в ноябре 1886 года от нарыва в горле.

Семейные раздоры мучили детей. Николай старался почаще уходить на охоту, целые дни бродил с ружьем в окрестностях Арзамаса. По счастью, братья матери были люди совсем другого рода. После смерти шурина они приняли на себя заботу о племянниках и много сделали для их воспитания.

В 1869 году к серии указов, отмечавших либеральный курс Александра II, добавился указ об освобождении детей духовенства от обязанности продолжать службу родителей. И раньше некоторые выпускники семинарий стремились избежать посвящения в сан и выбирали другие пути. Теперь среда разночинцев разрасталась особенно быстро за счет священнических и дьячковских детей. Все сыновья Иова Авситидийского не пошли по стопам отца. Сергей стал доктором медицины, статским советником. Перед революцией был корпусным врачом в Киеве, до того – дивизионным в Харькове и Херсоне. Иван – тоже медик и действительный статский советник – в 1916 году заведовал врачебной частью Сиротского института имени Николая I и был членом Елизаветинской больницы[7]. Иван Елпидифорович говорил мне, что был он и приват-доцентом Московского университета. Павел получил лесотехническое образование в Польше и возглавлял лесничество в Лыскове. В 1897 году он основал двухгодичную школу “лесных кондукторов” – т. е. объездчиков. Усть-Керженская школа – одна из тридцати в России – пользовалась хорошей репутацией.

К этим-то людям и тянулся молодой Николай Формозов. Он часто проводил каникулы на Керженце у дяди Павла, и труд лесничего или ученого казался ему неизмеримо более привлекательным, чем жизнь пьяницы-попа в уездном городишке.

После пребывания в Арзамасском духовном училище (1881-1887) Николая послали в Нижнегородскую семинарию. Занимался он всюду очень неровно: из 1-го во 2-й и из 2-го в 3-й класс училища переходил по II разряду, в 3-м классе остался на второй год, затем выправился, кончил 3-й класс по I разряду, а дальше опять распустился и завершил начальное обучение по III разряду. То же и в семинарии: на 1-м курсе – I разряд, на 2-м и 3-м – II, на 4-м остался на второй год по болезни, на 5-м и 6-м переходил по I разряду и в 1895 году выпущен по I разряду со званием студента семинарии[8].

Пройдя такую школу, Николай Елпидифорович был, разумеется, человеком вполне грамотным. В его письмах к сыну много латинских изречений, цитаты из Пушкина, Гоголя, Горького. Он владел и древнегреческим (Иван Елпидифорович до конца дней не забыл, как брат хорошо подготовил его по этому языку в 1890 году в лесничестве для переэкзаменовки в семинарии), но знаний, необходимых в практической жизни, вынесено было мало, естественные науки будущим батюшкам не преподавали.

Отказавшись от духовной карьеры, Николай Елпидифорович вынужден был сразу же искать службу, чтобы прокормить себя, мать, брата, сестру и собственную вскоре возникшую семью. Сперва он работал по всероссийской переписи 1897 года и переписал родной Арзамас, потом устроился там в конторе винного завода, но через короткое время переехал в Нижний Новгород. Начал службу он делопроизводителем Врачебного отделения губернского правления в чине коллежского регистратора. В 1901 году стал губернским секретарем, в 1904 – коллежским секретарем. В 1905 году вынужден был уйти в отставку (о чем ниже). С 1909 года он столоначальник Казенной палаты, в 1910 году – титулярный советник, в 1911 – награжден орденом Станислава третьей степени, в 1912 – произведен в коллежские асессоры, в 1913 – получил “светло-бронзовую медаль в память 300-летия дома Романовых” и к 1916 году дослужился до чина надворного советника т. е. приобрел права потомственного почетного гражданина. Его годовое жалование составляло 150 рублей[9].

Семья Формозовых, фотография 1900-х гг. Слева направо: Александр, Нина, Николай, Галина, Елизавета Федоровна, Николай Елпидифорович.

Женился Николай Елпидифорович рано на Елизавете Федоровне Федоровой, старше его на год, родившейся в селе Асташиха Нижегородского уезда. Иван Елпидифорович говорил мне, что ее отец Федор Федорович Федоров происходил из кантонистов, крещеных евреев. Елизавета Федоровна была портнихой. Выйдя замуж, целиком посвятила себя семье. В 1897 году родился сын Николай (ум. 1980), в 1899 – Александр, в 1900 – дочь Нина (ум. 1965), в 1902 – Галина (ум. 1975). Письма Елизаветы Федоровны к младшему сыну в Москву написаны очень неуверенным почерком, почти без знаков препинания, с немалым числом орфографических ошибок и полны беспокойства о здоровье, одежде, питании всех чад и домочадцев. Это была простая, добрая, отзывчивая женщина. Когда она умерла, Александр Николаевич вспоминал о ней так: “Всю жизнь она провела кухаркой, водоноской, поломойкой, прачкой. Ее бедные ноги опухли, а вены на них давно надулись и полопались от вечного стояния у печки и кухонного стола…. А какие у нее были золотые руки! Наверное, мое умение пилить, рубить, строгать, рисовать, пришивать заплаты и стряпать досталось от нее”[10].

С появлением семьи Николай Елпидифорович с горечью отказался от смутных надежд на университетское образование (что удалось Ивану, уехавшему в 1901 году после семинарии в Юрьев, где он окончил медицинский факультет), от поисков интересной работы. Надо было содержать семью, тянуть чиновничью лямку. Служба тяготила, выматывала. Единственной отдушиной оставалась охота, поездки в заволжские леса, встречи с простыми деревенскими людьми.

От отца я знал, что дед писал путевые очерки и печатал их в нижегородских газетах. Я пересмотрел в библиотеках губернские издания 1896–1917 годов и нашел около 15 статей, подписанных Н.Ф., Н. Ф-ов, Н. Ф-в, Н.-ов и бесспорно принадлежащих Николаю Елпидифоровичу. Вероятно, таких публикаций было больше. Хотя материала для суждений об авторе не так уж много, все же мне кажется, что и выявленные мною статьи отражают известную эволюцию его взглядов.

Самые ранние очерки относятся к 1901–1903 годам и содержат впечатления от поездок в лесничество Павла Авситидийского и окрестные места на Керженце. Первый подвал в газете “Волгарь” начинается словами: “Постоянный житель города, в большинстве случаев ведущий сидячий кабинетный образ жизни, временами чувствует непреодолимое желание уйти из пыльной городской атмосферы, вздохнуть чистым воздухом деревни, лесов и полей, а если этот городской обыватель в душе еще ружейный охотник или рыбак, то это влечение к природе становится в нем буквально неотразимым. И вот, бросив дела, он неудержимо стремится из города куда-нибудь в глушь, подальше от городской пыли, копоти, людского шума в грохота экипажей”[11]. Тот же мотив звучит и в ряде позднейших статей. Был он близок и Александру Николаевичу.

Вырвавшись на волю, Николай Елпидифорович отнюдь не считал себя свободным от каких-либо обязательств перед обществом. Он брался за перо не для того, чтобы рассказать об охотничьих эпизодах, а для того, чтобы обратить внимание на условия жизни крестьян и убедить читателей в необходимости перемен. Автор с болью говорит о ничтожном числе врачей на огромный бездорожный район, о варварских способах лесосплава, об опустошительных пожарах, о том, что мужики, избегая ветеринаров, идут за помощью к знахарям и коновалам.

Вторая статья кончается так: “Эх, тьма народная! Скоро ли ты рассеешься пред светом книжного ученья? А теперь она подобно туману осеннему иди дыму от бесконечных пожаров лесных нависла над землей…”[12]. Сказано здесь и о задачах сельских интеллигентов, о том, как Николай Елпидифорович составлял всяческие прошения для крестьян и сталкивался с местным урядником[13]. Все это типично для народнической литературы. В традициях позднего народничества и был воспитан Н.Е. Формозов, ими он и вдохновлялся. Кумиром деда был Короленко. Владимир Галактионович жил после ссылки в Нижнем Новгороде в 1885-1896 годах. Вряд ли Николай Елпидифоровнч сумел с ним познакомиться будучи семинаристом. Но память о мудром, гуманном человеке, о его самоотверженной работе на голоде 1891 года долго хранилась в губернском городе. Внимательно читалось все, что он печатал в столичном “Русском богатстве”. Влияние короленковского рассказа 1891 года “Река играет” чувствуется в “наброске с натуры” Н.Е. Формозова “Перевозчик” 1911 года[14].

Помимо путевых очерков пробовал свои силы Николай Едпидифорович и в чистой беллетристике. Два его рассказа – “В деревне” (1907) и “Пасхальная ночь” (1911) – очень плохи. В первом идет речь о “члене уездной земской управы из крестьян” Михаиле Ивановиче. В голодный год он организует столовые для детей, находит заработки для их родителей[15]. Во втором отражен другой период – “аграрные беспорядки”. Богатый помещик Николай Дмитриевич Игнатьев собирается продать часть земли “товарищескому обществу крестьян села Луговского… на подбор из мироедов”, а обозленные этим мужики ближайшего села Лукина хотят спалить его имение. В пасхальную ночь все кончается благополучно: Игнатьев решает отдать “по сходственной цене” землю лукинскому сельскому обществу, а услышавшие благовест поджигатели отказывается от своего преступного намерения[16]. Хотя было немало людей, бескорыстно спасавших голодающих, и встречались помещики, стремившиеся по хорошему договориться с крестьянами, все же рассказы кажутся фальшивыми, сусальными. Это не просто народническая беллетристика, а пример ее разложения.