Полная версия

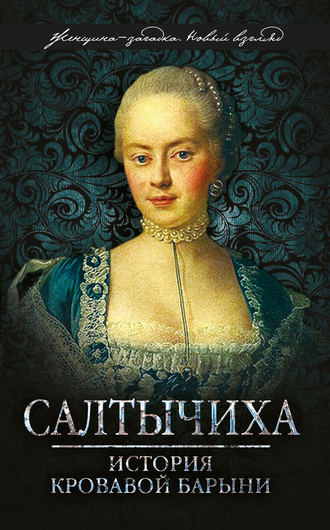

Салтычиха. История кровавой барыни

Под разными нехитрыми предлогами Иона Маркианыч заглядывал в малиновый домик и в эти дни.

Преображенец был очень рад: все-таки было с кем перекинуться одним-другим словечком. Они больше говорили о старине, вспоминали отца Петра, так как оба они очень хорошо знали великого императора. Преображенец был от Петра в восхищении. Все, что было создано Петром, он находил превосходным и великим. Иона Маркианыч не совсем с ним соглашался: он недолюбливал Петра за некоторые стеснения относительно духовенства и даже иногда порицал. Следствием таких недоразумений были небольшие споры между преображенцем и «ученой головой», оканчивавшиеся всегда весьма миролюбиво. Приятели выпивали по нескольку чарок анисовки, которую, как известно, предпочитал другим напиткам и великий император, и речь у них принимала совсем иной оборот: тут уж более начинал говорить Иона Маркианыч, и что бы ни говорил – всегда речь оканчивал похвалой, всецело относившейся к Чертовой Сержантке. Похвалы его маленькой преображенке были неистощимы, и до того они были восторженны, что удивляли самого преображенца.

– Да черт! Кого ты хвалишь? – восклицал иногда преображенец.

– Дочку твою хвалю, твою Сержантку! – объяснял Иона Маркианыч.

– За что, скажи-ка, брат?

– За ум. У дочки твоей великий ум.

– Эк хватил! – смеялся преображенец, но при этом ему было весьма приятно, что хвалят его родное детище. Но он старался скрыть это и требовал разъяснения: – Почему? Ты скажи, ученая голова, почему у моей Чертовой Сержантки отыскался ум?

– Это уж от Бога, – серьезно пояснял Иона Маркианыч. – Все идет от Бога.

– Без тебя сие знаем, ученая голова. А ты скажи: отчего у меня, у простого сержанта Преображенского полка, родилась такая умная дочь?

«Ученая голова» подобным вопросом несколько озадачивался, но все-таки старался кое-как объясниться.

– Родилась! Гм! Почему же и не родиться, удалая ты голова? – говорил он. – Инде и в бесплодной пустыне вырастает колос пшеничный. Инде и бесплодная смоковница дает единый плод зрелый.

Вступив на почву аллегорических объяснений, Иона Маркианыч в этом отношении заходил весьма далеко и городил иногда нечто такое, чего уже преображенец не понимал и слушал, вытаращив от удивления глаза.

Вообще Иона Маркианыч был порядочный мастер городить чушь, а среди этой чуши он позволял себе иногда как бы кое-что предрекать, предсказывать.

Эту черту выработало в нем постоянное шутовство, и черта эта частенько таки сослуживала ему хорошую службу. Среди недалеких людей, веровавших во всякую крупную и мелкую чертовщину, во всякие гаданья и нашептыванья, он пользовался довольно изрядной репутацией гадателя. Эта отрасль его знания была для него несравненно доходнее педагогической деятельности, и он всюду зашибал ею изрядную копеечку В качестве прорицателя у него на дому имелись и кое-какие принадлежности подобного звания. У него было немало трав, камней, порошков и прочей дребедени. У него даже имелся «рог единорога», считавшийся в то время таинственным и эффективным средством от многих болезней и недугов, и между прочим от бесплодия. «Рогом» этим Иона Маркианыч весьма дорожил и хранил его, что называется, за тридцатью замками, ибо «рог» этот был для него и рогом изобилия. Благодаря этому «рогу» Иона Маркианыч имел свой довольно порядочный домишко в Кудрине, жил со старушкой-стряпухой довольно обеспеченно и, во всяком случае, имел деньжонок не менее преображенца.

Жизнь его, таким образом, текла ровно, спокойно, и ему недоставало только одного – хозяйки по дому.

«Эх, кабы хозяйка, – думал нередко Иона Маркианыч, – все бы пошло еще лучше! Бросил бы тогда и детишек учить, и дураков лечить. Засел бы у себя в домишке, залег бы на печи да и ел бы с хозяйкой пироги с морковью али с кашей».

В свое время, однако, у Ионы Маркианыча была и хозяйка, но это было так давно, что время то представляется Ионе Маркианычу как во сне. Хозяйка его прожила тогда с ним не более года: больная, хилая, она сошла в могилу, не оставив даже своему вдовцу-супругу о себе никаких светлых воспоминаний.

В настоящее время Ионе Маркианычу лет уже около пятидесяти, а женат он был лет тридцать назад, и во весь этот долгий тридцатилетний период времени он уже не мог найти себе хозяйку. Физическое уродство отталкивало от него всех женщин, и бедный урод примирился с этим, не покушался уже отыскивать хозяйку, а только позволял себе помечтать по этому поводу, и то изредка, и то в минуты «грусти безнадежной», когда одиночество уж особенно, как говорится, допекало его, бедного урода.

В последнее время он только и отводил душу в малиновом домике – и малиновый домик сделался для него чем-то совершенно необходимым. Не существуй, казалось, малинового домика, ему бы и деваться было некуда со своим горьким одиночеством, ему бы и делать было нечего.

Преображенец как бы понял эту появившуюся у Ионы Маркианыча необходимость: принимал его ласково, вел с ним беседы, подчас даже советовался. Они сблизились, стали почти друзьями. В свою очередь, нередко советовался с преображенцем по своим делишкам и Иона Маркианыч, причем он отдавал должное и уму, и опытности Николая Митрофановича.

При всем этом, может быть и случайно, может быть и намеренно, Иона Маркианыч стал появляться в малиновом домике совсем в ином виде. На нем уже не было длинного темного и безобразного балахона. Иона Маркианыч появлялся в малиновый домик в кафтане темно-василькового цвета, который был ему впору и даже по-своему шел к его фигуре. Волосы он держал в порядке, лицо и руки мыл чисто и вообще выглядел много приятнее и солиднее прежнего.

Само собой разумеется, что первая заметила эту перемену в Гнедом Зуботыке Чертова Сержантка.

Первое появление Зуботыки в темно-васильковом кафтане было для нее настоящим торжеством. Увидев его в новом кафтане, она побросала под стол книги и тетради, запрыгала, захлопала в ладоши и начала вертеть Зуботыку, восторженно повторяя:

– Ай какой мудреный! Ай какой мудреный!

Зуботыка конфузился, словно десятилетний мальчишка:

– Чего – мудреный? Мудреного ничего нет!

– Как нет? А кафтан?

– Кафтан как кафтан. Все такие носят кафтаны.

– Ан и не все! Ты один такой носишь! Кто же носит кафтан василькового цвета? Кто же носит, скажи-ка?

– Вот я ношу. Я надел.

– Скинь!

– Ну и скину! – согласился Зуботыка.

– А наденешь что?

– Балахон опять надену.

– Ай, балахона не надо! Не надо балахона! – смеялась Чертова Сержантка. – Ты в кафтане лучше!

– Ну, буду носить кафтан, коль в кафтане лучше!

Тут же девочка заметила, что у Зуботыки и сапоги хорошие, и порты из какой-то добротной материи, и платок на шее новый, а лицо вымыто чисто, и курчавые волосы как-то хорошо приглажены. Руки тоже чисты, и ногти подстрижены.

– Ты теперь совсем не Гнедой! – продолжала шутить девочка. – Ты теперь Василек! Василек? Ай, как это хорошо! Я васильки люблю! Они такие хорошенькие во ржи! Я видела, когда ездила с батюшкой к Троице. Мне еще девочка одна, маленькая такая, худенькая, венок из васильков сделала! Тогда я еще не училась у тебя… А ты… где ты был тогда?

– Когда? – спросил совершенно глупо Василек.

Девочка рассмеялась:

– А тогда, когда росли на малине желуда!

Василек совершенно растерялся. Он мялся на одном месте, одергивал свой васильковый кафтан и пялил глазами по углам.

Вдруг девочка притихла и скорчила какую-то печальную гримаску.

– Я обидела тебя, Василечек мой? – произнесла она таким удивительно грустным голоском, что сердце у Ионы Маркианыча дрогнуло каким-то неведомым ему доселе чувством.

Он бормотал:

– Что же за обида? Какая обида?

– Так ты не сердишься? – обрадовалась девочка.

– Да за что же?

– Да вот за то, что я смеюсь над тобой.

– Эк обиду нашла!

– Так вот же тебе за это! – произнесла шепотом девочка и торопливо чмокнула Зуботыку в лоб, а затем с особенной силой ущипнула его за плечо и сама куда-то скрылась.

Весь тот день васильковый кафтан Ионы Маркианыча служил неистощимой темой для разговора. Преображенец нашел кафтан «изряднехоньким». Ироида Яковлевна похвалила цвет и покрой. Нянька только воскликнула: «Ах какой ты!» – и, смеясь, убежала в кухню. Но сам обладатель василькового кафтана, казалось, был чем-то расстроен. Он говорил иногда кое-что невпопад, часто оглядывался или задумывался, и глаза его частенько блуждали как-то бестолково то по углам, то по потолку. Преображенец наконец заметил это.

– Ты, ученая голова! Что с тобой такое? – спросил он с участием. – Аль охмелел, что новый кафтан надел?

– Не по себе чтой-то.

– Домой иди, отдохни. А то выпей-ка вот чарочку анисовой, авось полегчает.

После анисовой Иону Маркианыча разморило еще более. Он собрался уходить домой, и когда уходил, перед ним мелькнула русая головка Чертовой Сержантки, и, как ему показалось, она провожала его глазами с каким-то особенным сожалением.

Домой он возвратился в каком-то жгучем угаре. Всю ночь потом ему не спалось, и наконец, уткнувшись лицом в подушку, он тихо заплакал, а когда заснул, то метался, как больной. Странные и непостижимые сны снились одинокому, всеми презираемому и никому не нужному уроду, и среди всех этих снов он почему-то сознавал, даже хотел себя уверить в том, что уродливое тело имеет и уродливые помыслы.

Торговая казнь. Художник Вестфален А.И.

Торговая казнь – публичное телесное наказание в России, введенное Судебником 1497 года при великом князе Иване III. Название происходит от места проведения – на торговых площадях. Отменена в 1845 году

Глава VIII

Видение императрицы Анны

Для Ионы Маркианыча настало какое-то странное время. Из часу в час, изо дня в день он бродил как угорелый. То на него находили минуты какого-то блаженного состояния, когда все вокруг казалось ему и добрым и светлым: и солнце светило ярче, и вся природа словно улыбалась ему. То вдруг сердце его ожесточалось. В эти минуты бедный урод то горько плакал, то проклинал все, что видел перед своими глазами, и черная злоба ко всему на свете закипала в его сердце. Иногда он казался совершенно помешанным, и на него было отвратительно смотреть в это время: уродливость его кидалась в глаза еще больше, и еще больше он производил отталкивающее впечатление.

Все в малиновом домике заметили эту резкую перемену в Ионе Маркианыче и при случае сторонились его.

Не сторонилась одна Чертова Сержантка и, бог весть почему, стала к нему как будто милостивее. Она часто называла его ласкательными именами: звала «гнедушкой», «зуботычкой», «миленьким василечком», и ее юные поцелуи все чаще и чаще обжигали лоб Ионы Маркианыча.

На такую сцену наткнулся как-то нечаянно преображенец. Сначала он не сообразил, что это значит, но потом задумался, и когда ушел Иона Маркианыч, он позвал дочку к себе.

Взглянув на фигуру дочери, плотную, здоровую, не по годам развившуюся, он задумался еще более, и что-то подозрительное зашевелилось у него в мозгу Перед ним стояла не десятилетняя девочка, а девчонка лет шестнадцати, румяная, со сверкающими смелостью, доходящей до злости, глазами. При этом она и держалась совсем как-то не по-детски.

– Чего тебе, батька? – спросила она у отца.

Преображенец отвечал не сразу.

– Чего? Гм! – сказал он потом и пристально стал глядеть на дочь.

Дочь заметила это.

– Аль давно не видал? – произнесла она.

– Видать видал, дочка. Да вот дивуюсь на тебя: какая ты у меня рослая да покладистая. Ни дать ни взять девка на возрасте.

– Чай, дочь-то твоя – получше меня знаешь, отчего я рослая да покладистая, – отвечала без запинки дочь.

– Ан и не знаю.

– А не знаешь, так, стало, и знать не надобно.

Преображенец нахмурил брови.

– Можно речь-то и поскладней вести! – заметил он.

– На нескладицу нескладицей надобно и ответ держать! – резко возразила дочь.

Преображенец прикусил язык, чувствуя, что дочь права и что ему не следовало заводить с нею той речи, которую он завел. Но он хотел показаться перед ней строгим отцом и сказал:

– А вот я ужо приготовлю лозу, коя кому-нибудь по хорошему месту придется.

– И приготовь. Лозою, чу, бают, в могилу не вгоняют. Может, кому лоза и на пользу.

– Тебе она на пользу, дочка!

– А на пользу – и пользуй. Чай, служичи-то к этому делу попривык как следует.

Хмуро и грозно посмотрел преображенец на дочь-грубиянку, поморщился в досаде на свое бессилие перед ней и переменил речь:

– Гляжу я на тебя, дочка, – умна ты больно. Поумней уж стала нас, стариков. Не пора ли тебе учебу-то закончить?

– Мудрены вы, старики, гляжу и я: лозой учиться заставляют да лозой же заставляют и покончить учение. Аль всюду так заведено? Аль уж у вас одних такие порядки ведутся?

Сухощавое лицо преображенца заметно покраснело. Он злился и готов был кинуться на дочь с кулаками. Но благоразумие удержало его недостойный порыв. «Зверенок!» – только подумал он.

В тот же день преображенец вел с женой долгую и тихую беседу по поводу выходок дочери. Ироида Яковлевна при этом откровенно созналась, что она просто-напросто боится дочери. Того же мнения, но только уже о себе, был и преображенец, но жене о том не признался – стыдно было. В конце концов родители Чертовой Сержантки порешили не обращать на дочь внимания и предоставить ее самой себя: пусть, мол, делает что хочет. Преображенец даже до того негодовал на дочь, что не преминул заметить:

– Черт с ней! Пусть хоть голову сломит – туда ей и дорога!

– Ай, чтой-то ты, Николай! Зачем такого желать родному детищу! – вступилась за дочь Ироида Яковлевна.

– Пожелаешь, жена! Ты бы поглядела, каким бесом она глядела на меня, когда я говорил с ней, так сама бы ей всякого рожна пожелала! Волк волком, дьяволенок этакой!

Дьяволенок и точно начал в большинстве случаев глядеть волк волком. Это было нечто до того дикое и злое, что при одном ее появлении всем как-то делалось неловко. Особенно чувствовали это отец и мать. За всем тем в иные минуты, хотя довольно редкие, девчонка помимо своей физической красоты поражала всех и какой-то своеобразной обаятельностью, полной и удалой прелести и безотчетной, чарующей привлекательности. В зрелых годах такие женщины носят название сирен и лорелей и действительно бывают опасны и даже губительны для хвастающего своим первенством мужчины. Сколько их, бедных, измучилось и погибло под влиянием этих на первый взгляд, казалось бы, незначащих взглядов и улыбочек женского кокетства и еще погибнет сколько – счету нет!

Только что вышедшая из отрочества Чертова Сержантка, весьма естественно, не понимала еще ничего из числа тех тайн, которыми впоследствии природа так щедро награждает слабый пол, но тем не менее помимо своей воли девочка уже проявляла их, и, по-видимому, они, эти тайны, должны были развиться в ней до чудовищных размеров. Она ходила как-то особенно, вразвалку, но легко и скоро, как будто крадучись. Говорила несколько медленно, улыбаясь краями хорошеньких губ, и при этом красивые глаза ее тоже как будто что-то говорили и тоже улыбались, подернутые своеобразным блеском. Смех и хохот ее были загадочны, смелы, и хотя не заразительны, но до того своеобразны, что, раз услыхав этот смех, он уже более не забывался. Вообще в юной Чертовой Сержантке соединилась какая-то смесь дикости, зверства даже с очарованием первой, не совсем еще расцветшей молодости в виде хорошенького существа. Она стала для всего малинового домика загадкой.

Более всех, конечно, она была загадкой для Ионы Маркианыча. Ему казалось, что и его ученица находится в таком же чаду, как и он сам.

Вскоре это подтвердилось, хотя в таком невыразимом виде, что лучше было бы, чтобы уж ничего и не подтверждалось.

На дворе стоял октябрь первых чисел 1740 года. Погода была прекрасная, ясная и теплая. Но это было только в Москве. В Петербурге было хмуро и дождливо, и при этом было как-то хмуро и при дворе императрицы Анны Иоанновны. Императрица чувствовала себя плохо, никуда не выезжала, и поэтому все удовольствия двора, на созидание которых был такой мастер Бирон, прекратились. Всему Петербургу было, само собой разумеется, не по себе. Хотя императрица и назначила своим преемником внука, принца Ивана Антоновича, рожденного 12 августа того же года, но прозорливые дипломаты да и многие высокопоставленные особы столицы чувствовали и сознавали всю непрочность этого назначения. Всем им хорошо было известно, что власть перейдет в руки Бирона, но являлось сознание и в том, что Бирон власть удержит ненадолго и что после него правительницей империи, по ходу дела, должна сделаться мать Ивана Антоновича, Анна Леопольдовна. Но ее имя было так непопулярно, что не ждали добра и от ее правления.

В это время по Петербургу, а потом, разумеется, и по Москве втихомолку разнеслась странная, таинственная весть о видении императрицы Анны, которое произошло во дворце. Речь шла о двойнике, явившемся императрице в одну холодную октябрьскую ночь.

Иона Маркианыч на правах всезнайки и шута проведал об этой таинственной истории как-то раньше других и тотчас же явился с нею в облюбованный им малиновый домик преображенца.

Мы не будем передавать этой таинственной истории устами Ионы Маркианыча, но передадим ее устами очевидца, со слов которого рассказ о ней, об этой истории, перешел в записки одной почтенной, всем в свое время известной, графини В-ой.

Товарищ очевидца со взводом солдат был дежурным в карауле поздним вечером. Это было во дворце на Фонтанке, у Аничкина моста. Караул стоял в комнате подле тронной залы. Часовой находился у открытых дверей. Императрица уже удалилась во внутренние покои, и все стихло. Было уже за полночь. Дежурный офицер уселся, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой зовет на караул; солдаты вскочили на ноги, офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь. Он видит, что императрица Анна Иоанновна ходит по тронной зале взад и вперед, склонив задумчиво голову, закинув руки назад и не обращая ни на кого внимания. Часовой стоит как вкопанный, рука на прикладе, так же и весь взвод стоит в ожидании. Но выражается что-то необычайное в лице императрицы, и эта странность ночной прогулки по тронной зале начинает их всех смущать. Офицер, видя, что она решительно не собирается идти дальше залы, и не смея слишком приблизиться к дверям, решается наконец пройти другим ходом в дежурную женскую и спросить, не знают ли там намерения императрицы.

Тут дежурный встречает Бирона и рапортует ему, что случилось. «Не может быть! – вскричал герцог. – Я сейчас от императрицы! Она ушла в спальню ложиться». – «Взгляните сами – она в тронной зале», – объясняет дежурный. Бирон идет и тоже видит императрицу. «Это какая-нибудь интрига, обман какой-нибудь, заговор, чтобы подействовать на солдат!» – вскричал герцог и кинулся к императрице. Он уговорил императрицу выйти в тронную залу, чтобы в глазах караула изобличить какую-то самозванку какую-то женщину пользующуюся некоторым сходством с ней, чтобы морочить людей, вероятно, с дурным намерением.

Императрица решилась выйти как была. За нею пошел и Бирон. Императрица увидела женщину, поразительно похожую на нее, которая при этом нимало не смутилась. «Дерзкая!» – вскричал Бирон и вызвал весь караул.

Караул вышел и, по словам очевидца, весь своими глазами увидел две Анны Иоанновны, из которых настоящую, живую, можно было отличить от другой только по наряду и по тому еще, что она вышла с Бироном из другой двери. Императрица, постояв минуту в удивлении, выступила вперед и пошла к той женщине, говоря: «Кто ты? Зачем пришла?»

Не отвечая ни слова, та стала пятиться, не сводя глаз с императрицы, отступая в направлении к трону, и наконец все-таки лицом к императрице, стала подниматься, пятившись, на ступеньки под балдахин.

«Это дерзкая обманщица! Вот императрица! Она приказывает вам: стреляйте в эту женщину!» – вскричал Бирон взводу.

Изумленный, растерявшийся офицер, скомандовал, солдаты прицелились. Женщина, стоявшая на ступенях у самого трона, обратила глаза еще раз на императрицу и исчезла.

Анна Иоанновна повернулась к Бирону и сказала: «Это моя смерть!»

Затем она поклонилась остолбеневшим солдатам и ушла к себе…

Портрет императрицы Анны Иоанновны. Художник Каравак Л. 1730 г.

Анна Иоанновна (1693–1740 гг.) – российская императрица из династии Романовых. Приглашена на российский престол в 1730 году Верховным тайным советом как монарх с ограниченными полномочиями, но при поддержке дворян восстановила абсолютизм

– А что ты, удалой солдат, смекаешь при такой оказии? – спросил Иона Маркианыч, как только кончил рассказывать по-своему вышеприведенную таинственную историю.

– Нет, ты что смекаешь, ученая голова? – спросил в свою очередь преображенец, и спросил таким тоном, что Иона Маркианыч несколько смутился, но, мгновенно оправившись, по-своему истолковал слышанное и самим им рассказанное. – А смекаю то, – толковал он, – что тут дело неладно. Уж коли сама императрица поведала, что это ее смерть, то, стало быть, смерть это и есть.

Преображенец вдруг вскочил.

– Слово и дело! – закричал он во все свое солдатское горло и крепко схватил Иону Маркианыча за ворот его василькового кафтана.

Ворот затрещал, а сам владелец его в испуге присел к самому полу. Вслед за тем раздался какой-то неестественный, глухой стон бедного урода.

Глава IX

«Слово и дело»

В свое время слова «слово и дело» были слова ужасные. Почти все XVIII столетие полно политическими, а частью и просто уголовными делами, начатыми по возгласу «слово и дело!». Этими ужасными словами нередко злоупотребляли, а нередко пускали их в ход из-за таких пустяков, что больно доставалось и тому, кто говорил за собою «слово и дело!». Большей частью злоупотребления со «словом и делом» совершались ради алчности: доноситель, говоривший за собою «слово и дело», ежели донос его подтверждался, получал по тому времени довольно большую награду. Обыкновенно, смотря по важности дела, выдавалось от двадцати пяти до ста рублей.

«Слово и дело» было созданием Петра Великого и являлось при его крутых преобразованиях крайней для него необходимостью. Почти во все свое царствование он не мог быть спокоен: тайная крамола не дремала и старалась подточить в зародыше то, что стоило великому императору много трудов и много денег. Таким образом, насилие порождало насилие же. Да и в нравах того века это было делом весьма естественным. Сама Западная Европа представляла в этом отношении нечто еще более жестокое, так что наша Преображенская, Тайная канцелярия во главе со знаменитым князем Федором Юрьевичем Ромодановским могла еще показаться сравнительно с казематами и подпольями инквизиторов чем-то более человечным и снисходительным. Там, в Западной Европе, пытки инквизиторов были доведены до таких тонкостей, до каких наши доморощенные Трубецкие, Ушаковы и Писаревы никогда не додумывались, да и не старались додумываться: достаточно было дыбы, батогов и кнута.

При всем этом необходимо заметить, что в то суровое время лютые пытки как бы порождали и людей, способных переносить всякого рода истязания: появлялись натуры железные, которые сами очертя голову как бы напрашивались на ряд всевозможных мучений. Без всякого повода, без особой нередко причины и умысла люди эти извергали хулу на все святое, буйно порицали и бранили владык и тем самым делались преступниками первой важности, для которых, по тогдашним суровым законам, не могло существовать пощады. В этом отношении особенно упорны и дерзки были первые раскольники.

Некоторые сами лично являлись к великому императору и лично заявляли свой протест, отдавая себя на расправу судьям.

Таков был Ларион Докукин, из подьячих.

Этот человек, будучи уже лет шестидесяти, в самое тяжелое для Петра время – время суда над приближенными царевича Алексея – явился к императору, когда тот 2 марта 1718 года был в церкви на «старом дворе», и подал ему какие-то бумаги. Петр принял их и развернул первую: это был печатный экземпляр присяги царевичу Петру Петровичу и отречение от царевича Алексея Петровича. Под присягою, где следовало быть подписи присягающего, написано было крючковатым, но четким, крупным почерком отречение, а в заключении сказано: «Хотя за то и царский гнев на мя произлияется, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой за истину аз, раб Христов Иларион Докукин, страдати готов. Аминь, аминь, аминь». Само собой разумеется, началось следствие, которое привело Докукина к казни. Во все время суда Докукин оставался при своем убеждении и с ним же умер на плахе.

Было немало и других примеров в этом же роде, которые потонули в общем море тогдашней уголовщины.

Небезынтересно заметить и то, что именно существовало как известный уголовный окрик до «слова и дела».