Полная версия

Биологическая систематика: Эволюция идей

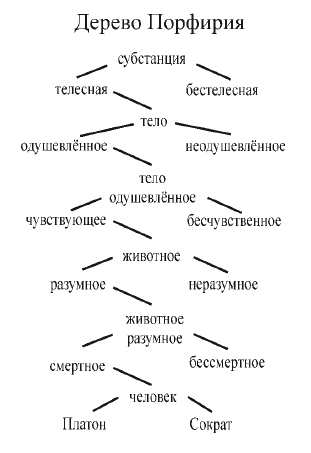

Рис. 1. Один из классических вариантов представления «дерева Порфирия».

Важно иметь в виду, что в рамках двузначной (бинарной) логики для процедуры деления понятий (родов) одинаково значимым может быть как наличие, так и отсутствие какого-то атрибута объекта: обоснование этого можно найти у Аристотеля (см. 3.1). И то, и другое может быть свойством, сущностью, если отвечает аристотелевскому общему критерию функциональности. Безногость змеи – такое же её сущностное свойство, как и наличие ног у ящерицы: каждый из этих атрибутов в сочетании с другими свойствами отвечает «природе» названных организмов и поэтому является частью основания деления «ноги», служа дефинициями соответствующих родов. Этот важный аспект «классификационного аристотелизма» сохранился в подавляющем большинстве современных школ биологической систематики, исключая кладистику.

Понятие, задающее промежуточный род на некотором уровне родовидовой иерархии, включает в себя всю ведущую к нему последовательность проявлений основания деления. Поэтому чем ниже ранг (общность) понятия, тем богаче его содержание, указывающее на его место в общей родовидовой иерархии. С другой стороны, чем ниже этот ранг, тем меньшее число объектов (при некоторых фиксированных условиях) данное понятие охватывает. Из этого вытекает фундаментальная связь между содержанием и объёмом понятия, известная в формальной логике как закон обратного отношения: с увеличением содержания понятия уменьшается его объём. Этот закон безусловно справедлив в отношении понятий, находящихся в соподчинении, установленном иерархией логической родовидовой схемы (Кондаков, 1975), но возможны и иные его трактовки (Войшвилло, 1989). Он выполняется в той мере, в какой иерархия деления понятий является симметричной и исчерпывающей; в иных случаях возможны отклонения от него (Чебанов, 2001).

Родовидовую схему графически представляет так называемое «дерево Порфирия» (названо в честь неоплатоника Порфирия, см. 3.1), показывающее последовательность разделения вышестоящих родов на нижестоящие. Иногда оно действительно имеет форму древовидного графа (рис. 1), но чаще представляется в «скобочной» форме (см. 3.4), в настоящее время обычно называется классификационным деревом. Исходно являясь логическим и не предполагая обязательного натурного соответствия, классификационное дерево, согласно одной из распространённых точек зрения, отражает прежде всего свойства мышления, а не свойства классифицируемого разнообразия (Корона, 1987), и потому может служить формой представления любой структуры разнообразия (Nelson, Platnick, 1981). В связи с этим следует отметить, что графическая древовидная схема представления «дерева Порфирия», строго говоря, не имеет отношения к филогенетическим деревьям, появившимся в XIX веке. Их предтечами являются не делительные классификационные деревья, а те соединительные схемы, известные в биологической систематике с XVII века, которые связывают группы по их взаимному сродству (см. 3.6.3).

Для формирования в рамках схоластики онтологических и эпистемологических начал систематики ключевое значение имеют идеи, разработанные двумя великими мыслителями Средневековья.

Один из них – итальянец Фома Аквинский (Аквинат, Thomas Aquinas; 1225–1274), своими трудами заслуживший неформальное (и тем более почётное) звание «князя философов» (Princeps philosophorum), основатель теологической доктрины, названной в его честь томизмом. С точки зрения предмета рассмотрения особо значима детальная проработка Аквинатом восходящего к Античности понятия сущности (см. 3.1). Сущности до вещей подобны идеям Платона, организуют материю; сущности в вещах – это собственно аристотелевские первосущности вещей, их чтойности (усии); сущности после вещей – те понятия, которыми мы обозначаем эти чтойности (Фома…, 1988). По исходному замыслу это было примирением Аристотеля с Церковью; по наиболее значимому результату – фактически примирение Аристотеля с Платоном. Речь идёт о трёх «ипостасях» сущностей как разных аспектах всеобщего организующего начала мира вещей и идей: с точки зрения науки этим утверждается изоморфизм между структурой (идеей, сущностью) вещи и знания о ней, принципиально важный для утверждения реализма как эпистемологической доктрины (Гайденко, Смирнов, 1989; Любарский, 1991а). Для систематики весьма значимо положение Аквината о том, что сущность проявляется только там, где есть отношение вещи к другим вещам, её нельзя понять в самой вещи, изолированной от других вещей (Васильева, 1992, 2003–2004; Захаров Б.П., 2005). Некие отголоски этих представлений можно усмотреть в толковании классификации как фрактала (см. 6.2.2).

Другой корифей схоластики – англичанин Уильям Оккамский (William of Ockham; ок. 1285–1349), который в афористической манере сформулировал эвристический принцип, известный со времён Аристотеля (но нередко приписываемый Лейбницу) как принцип достаточного основания. В формулировке Оккама, который стремился к подтверждению бытия Божия без изощрённых богословских аргументов, он выглядит так: не следует множить сущности сверх необходимости (entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem) (Гайденко, Смирнов, 1989; Гайденко, 2003). Благодаря этому принципу схоластический номинализм при становлении науки Нового времени плавно перерос в позитивистскую философию. В настоящее время он известей как принцип экономии мышления, который утверждает, что если существует несколько объяснений какого-либо явления, наиболее правдоподобным следует считать самое простое из них (Поппер, 1983). Он получил афористическое обозначение «бритвы Оккама» и под этим названием относится к числу наиболее часто упоминаемых в систематике второй половины XX столетия (см. 6.1.2).

Коль скоро вся схоластическая процедура классифицирования преподносится как деление понятий, само понятие является в ней ключевым. Оно существует не само по себе, а в форме названия (имени), которым это понятие обозначается. Очевидно, для того, чтобы название (имя) правильно отражало идею или сущность, оно должно само по себе быть «правильным», истинным. Из этого следует, что название (имя) значимо: оно не случайно относительно своего денотата, имя вещи в некотором смысле и есть сама вещь, правильно поименовать её, подыскать подходящее название (nomen proprium) – значит правильно определить её (Лосев, 1993). Эти представления оказали огромное влияние на формирование ранних правил формирования таксономических названий (см. 3.4, 3.5).

Значение базовых принципов классификационной родовидовой схемы для развития биологической систематики чрезвычайной велико. Принятие её за основу одарило биологию вышеупомянутой (см. 2.1) классификационной философией, надолго определив характер биологических исследований (Stafleu, 1971; Wilkins, 2003). В целом доминирующий тренд этого развития складывается из соотношения двух несовпадающих векторов: один из них задаётся приспособлением систематики к схоластической рациональности, другой – приспособлением этой рациональности к задачам систематики, вытекающим из понимания природы классифицируемого разнообразия. Поначалу биологическая систематика формировалась на основе вполне буквального применения этих принципов (продолжение схоластической традиции, см. 3.4), позже – путём их преодоления (эмпирика, типология, филогенетика, см. 4.1, 4.14.2, 4.3). При этом некоторые элементы схоластического метода (в широком смысле) то предаются анафеме и забвению, то странным образом вновь возникают в разных её современных школах.

Так, иерархическая форма родовидовых отношений остаётся основной независимо от того, трактуется она номиналистически или реалистически. Однако дедуктивный («сверху вниз», деление) характер этих отношений реализован в немногих, главным образом ранних классификационных подходах, чаще же выделение групп проводится на индуктивной основе («снизу вверх», объединение). Согласно линнеевской парадигме (начиная со второй половины XVIII века) ранги таксонов фиксированы, но логики, фенетики и филогенетики XIX–XX столетий неоднократно возвращаются к исходной схоластической трактовке (см. соответствующие разделы). Роды и виды (в общем случае таксоны), поначалу номинальные, в фенетике таковыми и остаются, но в эволюционной систематике по большей части обретают реальный (объективный) статус, особенно категория вида. Схоластическая традиция поиска подходящих имён унаследована ранней систематикой вплоть до Линнея, но позже её отвергли, поскольку она порождала хаос таксономических названий.

Переломным моментом в системе всей познавательной деятельности в XIV веке, знаменующим конец Средневековья и схоластики и начало науки Нового времени, стало обращение не к собственно Творцу, как того требовала христианская теология, а к Природе как таковой и к познающему её человеку. Учёные-рационалисты в качестве источника знания об окружающем мире от Книги откровения стали обращаться к Природе, как бы заново открывая для себя бытие вещей и формируя такие способы обращения к ним и с ними, посредством которых эта Природа открылась бы им сама по себе, в её таковости. Следует отметить, однако, что здесь проявилась многовековая патристическая традиция, что отражено метафорой «Книги природы»: учёный – не активный исследователь, взаимодействующий с Природой, а просто «читатель», пытающийся вникнуть в смыслы текста этой «книги». И всё же именно перенос точки приложения естественно-научной познавательной деятельности на саму Природу (Книгу природы), а не на её библейское толкование (Книгу откровения), заложил основы науки Нового времени как преимущественно опытной (в широком смысле), а не схоластической.

И само новое постижение того, что есть Природа, и выработка допустимых форм её познания шли рука об руку (Ахутин, 1988; Гайденко, Смирнов, 1989). Античное понятие «Фюсис» (греч. φγςις) как активного начала и причины всего сущего и каждого из сущих – природы вещей – постепенно заменяется понятием «Природы», «Натуры» (лат. Natura) как механического начала. «Фюсис» подлежит онтологическому умопостижению, при котором постижение (понимание) есть часть бытия и активности всеобщей «Фюсис», частью этой активности является познание «Фюсис» человеком. «Природа» («Натура») является объектом естественно-научного познания, пассивным в отношении познающего субъекта: она отделена от субъекта и его метода и потому не постигается, а методически описывается, что и составляет основу исследования. Такое отчуждение Природы от исследователя продолжило выработанное схоластикой рационалистическое отношение к объекту познания, став одним из краеугольных камней классической науки Нового времени. В неклассической эпистемологии, рассматривающей познание как взаимодействие познающего и познаваемого (см. 6.1.1), фактически происходит возврат от «Натуры» к «Фюсис».

Рассматривая роль зрелой схоластики в развитии целей и форм познавательной деятельности, нельзя не отметить, что она породила ключевую для формирования и поддержания науки Нового времени университетскую систему профессионального образования. Особенностью университетов, первые из которых в Европе возникают в начале XIII века, является их значительная автономность от государственных и церковных институтов. Этим, вообще говоря, было зафиксировано размежевание способов воспроизводства двух познавательных традиций – системы откровения и рациональной системы (Гайденко, Смирнов, 1989; Любарский, 2000; Свасьян, 2002). В университетах разрабатывались и передавались по эстафете прежде всего методы рационального естествознания, опирающегося на эмпирику.

Для будущей систематики формирование эмпирической традиции сыграло ключевую роль в создании естественно-научных коллекций как её фактологического базиса. Первые собрания «натуралий» – ботанические сады («аптекарские огороды») и гербарии, зоологические коллекции – стали появляться при европейских университетах в XIV веке, а к концу XVI века они стали уже весьма значимой частью естественной истории (Уранов, 1979; Ogilvie, 2006). Каждое такое собрание натуралий являло (и поныне частью являет) собой своего рода иллюстрацию к «Книге природы», которая делает присущий Природе порядок доступным для обозрения. Соответственно этому многие естественно-научные труды того времени были организованы как путеводители не столько по Природе как таковой, сколько по тому или иному музею, гербарию, саду, что в определённом смысле было очень сходным по смыслу (Ogilvie, 2006).

3.3. Эпоха травников

В описаниях растений я следовал принципу, соединяя в моей книге растения, которые природа соединила по сходству формы.

Иер. БокВ эпоху Возрождения (XIV–XVI века), с его обращением к человеку и восприятием Природы скорее в мистическом (возрождённый неоплатонизм, герметизм), нежели рациональном духе, замедлилось развитие эмпирических наук, исследующих косную материю (Дугин, 2002). Однако на протосистематике возрожденческий поворот сказался вполне благотворно: возвращение к античным источникам фактов (Феофраст, Плиний), а не логических схем (Аристотель), одухотворённое новым пониманием Природы и места в ней человека, стимулировало интерес к частностям – к натуралиям как таковым, к их рассмотрению не столько как «диковин», сколько как средства для удовлетворения физиологических, эстетических и частью этических потребностей человека (Ogilvie, 2006). Соответственным образом этот материал в учёных описаниях того времени и систематизируется – по степени его значимости для человека. С точки зрения христианской традиции в таком принципе упорядочения растений и животных нет произвола, идущего против «природы вещей». На самом деле оно отражает то обстоятельство, что согласно библейской мифологии Бог создал всякую тварь водную и земную на потребу человека (Быт. 1: 28–30). А раз так, то её (твари) пригодность для нужд человека есть часть её естества.

Такой интерес породил так называемую эпоху травников, которая продолжила коллекторскую традицию народной систематики Античности и частью Средних веков (Sachs, 1906; Stevens, 1994; Куприянов, 2005). Первые рукописные «травники», содержавшие преимущественно сведения о лекарственных свойствах растений, появились в Европе в XIII–XIV веках, их бурное развитие было стимулировано изобретением в Европе в XV веке (на несколько столетий позже, чем в Китае) книгопечатания. Авторы «травников» были прежде всего лекарями, однако необходимость различать разнообразные растения вынуждала их быть достаточно точными в различениях, описаниях и иллюстрациях. Первые из печатных «травников», или «гербариев», были изданы в 1480-1490-х годах, из них наиболее известен неоднократно переиздававшийся в Германии богато иллюстрированный «Сад здоровья» (Hortus, или Ortus sanitatis) (Долгодрова, 2004), в котором присутствуют также и изображения немногих животных, порой весьма фантастических (Плавильщиков, 1941). Представляет интерес труд «Трав живых изображения» (Herbarium um vivae icones, 1530–1536 гг.) немецкого ботаника Отто Брунфельса (Otto Brunfels; 1489–1534), который разделил растения на «совершенные» (имеющие цветки) и «несовершенные» (без цветков). Среди первых авторов, отказывавшихся от утилитарных списков растений в пользу их естественного порядка, стал соотечественник и коллега Брунфельса – Иероним Бок (Hieronymus Bock; 1498–1554): он следовал «принципу, соединяя… растения, которые природа соединила по сходству формы» (De stirpium commentaria, 1552 г.; цит. по: Ogilvie, 2006, р. 213).

В этих изданиях стали впервые появляться описания и названия новых растений, которые отсутствуют в античных источниках и в воспроизводивших те или иные их фрагменты средневековых инкунабулах. Стиль же описания, заимствованный у Феофраста и Диоскорида, – вполне эмпирический: в «травниках» приводятся в более или менее полном объёме все те сведения, которые известны их творцам. Это заметно отличает такого рода сводки от тех, которые стали появляться в пору освоения систематикой схоластического метода в XVI–XVIII веках (см. 3.4), но они замечательным образом предвосхищают идеал «всеохватной» систематики эмпириков XIX–XX столетий (см. 5.2).

Название данной эпохи отражает то обстоятельство, что в эту пору доминирующим является интерес к растениям: натуралисты и лекари – исключительно или преимущественно ботаники, зоологические работы редки. Из последних наиболее известны монографические описания «народных» групп животных, выполненные французом Пьером Белоном (Pierre Belon du Mans, лат. Petrus Bellonius Cenomanus; 1518–1564) о рыбах и птицах; в одной из его книг (L’Histoire de la nature des oiseaux, 1555 г.) помещён знаменитый рисунок, сопоставляющий скелеты птицы и человека, дабы продемонстрировать единство плана строения как воплощение единства плана творения (см. например, Плавильщиков, 1941, с. 45). В этом и других подобного рода исследованиях о растениях и животных присутствует очевидный экологический мотив, согласно которому организмы группируются преимущественно по сходству среды их обитания. Так, у Белона к птицам причислены летучие мыши, а к «рыбам» – все животные, которых можно обнаружить плавающими в воде, в том числе крокодил, выдра, некоторые крупные беспозвоночные (Куприянов, 2005). Впрочем, эти группировки выглядят странными лишь с позиций современной научной систематики; наверняка они были вполне приемлемы с точки зрения её народной предтечи, если принять во внимание, что, например, в обыденном английском языке столь разные морские обитатели как медуза, морская звезда, краб обозначаются единым родовым понятием «рыба» (jelley-fish, star-fish, cray-fish, соответственно).

Одними из наиболее значимых для эпохи травников являются неоднократно переиздававшиеся труды по анатомии и систематике растений швейцарца Каспара Боэна (неправ. Баугин, Gaspard Bauhin; 1560–1624), из которых наиболее известны «Введение в представление ботаники» (Prodromus Theatri Botanici, 1620 г.) и особенно «Образ представления ботаники» (Pinax Theatri Botanici, 1623 г.). Боэн в основном описывает виды, а роды просто называет. Хотя его нередко нарекают провозвестником бинарной номенклатуры растений, сходство названных трудов с предшествующими «травниками» значительно больше, чем с последующими систематическими монографиями (Куприянов, 2005). Во всяком случае, способ, которым у Боэна обозначаются группы растений разного ранга, весьма непостоянен и в целом мало чем отличается от присущего народной систематике (Atran, 1998).

Своего рода вершиной этой эпохи являются исследования ещё одного швейцарского натуралиста – Конрада Геснера (Conrad Gessner; 1516–1565). Наиболее известен его основополагающий труд по зоологии «История животных» (Historia animalium, 1551–1558, 1587 гг.), исходно появившийся в 4 книгах (четвероногие, птицы, рыбы, змеи), в которых все известные к тому времени виды тщательно описаны, а многие и проиллюстрированы. Но для развития систематики более значимы его ботанические труды, представляющие собой чуть ли не первую попытку классификации растений по их «естеству», а не по утилитарной ценности. В своём «Руководстве по истории растений» (Enchiridion historiae plantarum, 1541 г.) он впервые разделяет растительное царство по признакам цветка, плода и семени и предпринимает попытку каким-то образом обозначить фиксированные ранги. Именно это, собственно говоря, и знаменует собой значительный шаг от протосистематики к собственно научной систематике. Важно отметить чрезвычайную педантичность и скрупулёзность Геснера как учёного (Плавильщиков, 1941): его манера изложения видовых очерков по единой схеме (название, признаки, образ жизни и повадки, значение для человека, мифология) и иллюстрирования их детальными рисунками стал классическим образцом для всех последующих монографических сводок, а манера цитирования других авторов («Bibliotheca universalis…», 1545–1555 гг.) создала систему библиографических ссылок.

Хотя протосистематика эпохи травников оставалась практически полностью описательной, в естествознании той эпохи происходили существенные подвижки. В познании, обращённом к косной материи, вызревали те мировоззренческие и познавательные парадигмы, в контексте которых формировалось новое осознание мироустройства и способов его описания. Оно создало определённые предпосылки для дальнейшего развития систематики – для перехода от прото- к её научной стадии. Поэтому прежде чем приступить к изложению начал формирования собственно научной систематики, следует в самой краткой форме обрисовать упомянутые предпосылки (иная версия этих предпосылок, при этом более детальная, изложена в гл. 7).

В XVI столетии опять произошли весьма существенные изменения в отношениях между человеком, Природой и Творцом, обозначившие границу между эпохой Возрождения и Новым временем и положившие начало тому, что принято называть «наукой Нового времени». Мистическое отношение к тварному миру сменилось рационалистическим, в основу картины мира легла «механика», в способе восприятия и познания Природы «метафизику» сменила «физика», ориентированная на опыт (эксперимент) и наблюдение. В результате авраамитский Бог-творец оказался избыточным в новой космологии, оттеснённым на периферию мироздания и понимаемым также вполне механистически (аристотелев «Перводвигатель»). Принципиальной для судеб науки стала уверенность в том, что «книга Природы написана на языке математики» (афоризм, приписываемый Галилею). Такое проявление пифагорейской натурфилософии, которое получило название современного неопифагорейства, послужило предпосылкой к последующей абсолютизации количественного метода описания мира вещей как единственно научного; соответственно всё, что не поддаётся измерению, выносится за границы рациональной науки. Так зарождались основы новой эпистемологической парадигмы, позже (в начале XX столетия) названной физикализмом.

К этому времени относится серьёзное размежевание «точных» и «описательных» наук. До этого всё естествознание было чем-то вполне единым – естественной (натуральной) философией (натурфилософией, Philisophia naturalis по Сенеке), названной так за обращённость преимущественно к естественным, а не к сверхъестественным силам Природы. С конца XVI века (Ф. Бэкон) это общее понятие закрепилось за точными науками, о чём, например, свидетельствует название труда знаменитого английского физика и математика Исаака Ньютона (Isaac Newton; 1642–1727) – «Математические начала натуральной философии» (Philosophiae naturalis principia mathematica, 1687 г.). Описательные же науки о природе объединились под общим понятием естественной истории (Historia naturalis): оно стало трактоваться не как книжно-титульное (вроде «Естественной истории» Плиния, см. 3.1), а как обозначение обширного раздела естествознания, в котором нет возможности манипулировать с объектами и количественно описывать их отношения и где основой естественнонаучной познавательной деятельности являются чистое наблюдение и классифицирование (Ogilvie, 2006). Сам Бэкон подчёркивал, что основой познания в естественной философии является размышление (ratio), в естественной истории – запоминание (memoria) (Crowson, 1970); в XIX веке это было зафиксировано как принципиальная несводимость друг к другу двух методологий – математической и классификационной (Уэвелл, 1867); А. Бергсон поставил им в соответствие «науки о законах» и «науки о родах» (Crowson, 1970).

И всё же между двумя основными ветвями естествознания в ту эпоху сохраняется некое единство мировоззрения, имеющее большое значение для развития систематики. Его обеспечивает признание особого рода непрерывности мира – отсутствия в нём «зазоров» между телами живой и косной материи. Натурфилософскому рациональному обоснованию этой идеи много внимания уделяет выдающийся немецкий мыслитель, один из творцов натурфилософии (в широком смысле) и естествознания Нового времени Готфрид-Вильгельм фон Лейбниц (Gottfried Wilhelm von Leibniz; 1648–1716). Согласно лейбницеву принципу непрерывности, выраженному знаменитым афоризмом «Природа не делает скачков», «закономерность естественных явлений… образует ни что иное как такую цепь, в которой различные роды явлений настолько тесно связаны, что… невозможно точно установить тот самый момент, когда одно кончается и начинается другое… Существует тесная связь между людьми и животными, между животными и растениями и, наконец, между растениями и ископаемыми; ископаемые же в свою очередь находятся в теснейшей связи с телами, которые нашим чувствам и воображению кажутся мертвыми и бесформенными. Закон непрерывности требует, чтобы и все особенности одного существа были подобны особенностям другого» (Лавджой, 2001, с. 149). Не менее значим и принцип «всё со всем», утверждающий, что все тела так или иначе связаны между собой единым законом и в некотором смысле взаимоподобны. В эту общую мировоззренческую позицию вошли лапласов детерминизм и ньютоновский принцип дальнодействия, объединяющие всё сущее в этом едином мире многочисленными прямыми и опосредованными связями.