Полная версия

Иисус Христос. Жизнь и учение. Книга II. Нагорная проповедь

Иисус начинает речь без всяких предисловий. В отличие от обычных ораторов, лекторов и учителей, которые в начале речи обозначают ее тему и предупреждают слушателей, о чем будут говорить, Иисус начинает сразу с самой сердцевины того, что хочет сказать. Мы не можем исключить, что в реальности какие-то вступительные слова, опущенные впоследствии евангелистом, были произнесены. Но именно в той форме, в какой Нагорная проповедь донесена до нас – без вступительных слов, – она производит то особое впечатление, которое отражено в словах евангелиста о реакции на нее слушателей: Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи (Мф. 7:29).

5. Интерпретация нагорной проповеди

Нравственный радикализм Нагорной проповеди неоднократно вызывал недоумения у комментаторов. Насколько реалистичны призывы Иисуса к духовному совершенству? Может ли, например, мужчина вообще никогда не смотреть на женщину с вожделением? Как возможно в ответ на удар в правую щеку подставлять левую? Способен ли человек любить врагов? Как можно жить, не собирая никаких сокровищ на земле? Может создаться впечатление, что проповедь адресована некоему абстрактному сверхчеловеку, лишенному обычных земных желаний, страстей, привязанностей, или что Иисус слишком идеализирует человека, требуя от него заведомо невыполнимого. Ученые говорят об «иррациональных, утопических и ригористических предписаниях» Нагорной проповеди, «столь часто кажущихся неуместными в этом мире»[44]. Раннее христианство воспринимало Нагорную проповедь как призыв к действию. Отдельные положения Нагорной проповеди упоминаются в «Дидахи» («Учении двенадцати апостолов») – самом раннем христианском литературном памятнике после Нового Завета (он датируется концом I века), а также в трудах авторов II века, таких как Иустин Философ, Ириней Лионский и живший на рубеже II и III веков Тертуллиан.

Дидахи

Первое полное толкование на Нагорную проповедь написал Ориген (III век). Оно входило в его Толкование на Евангелие от Матфея, разделенное на двадцать пять книг. Однако из первых десяти книг, в том числе из книги второй, содержавшей толкование на Нагорную проповедь, сохранились лишь незначительные фрагменты. Будучи приверженцем аллегорического метода толкования, Ориген последовательно применял этот метод ко всем частям Священного Писания, в том числе к Евангелиям.

В течение первых трех столетий нашей эры Нагорная проповедь использовалась в христианской литературе в качестве классического изложения христианской этики, а также для опровержения учений еретиков. В частности, Ириней Лионский и Тертуллиан апеллировали к той части Нагорной проповеди, которая говорит о законе и пророках, опровергая мнение Маркиона о том, что Христос пришел не исполнить закон, а разрушить. Прежде всего в Нагорной проповеди видели руководство, адресованное христианской общине и требующее буквального исполнения[45]. Представление о том, что те или иные положения проповеди невыполнимы или трудновыполнимы, в раннехристианской литературе отсутствует[46].

Святитель Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. Греция. XVIII в.

В IV веке Нагорная проповедь привлекла внимание тех отцов Церкви, которые в этот период работали над созданием христианского духовно-нравственного кодекса, в частности, трех великих каппадокийских отцов – Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского. При этом только один из них, Григорий Нисский, написал полное толкование на начальный сегмент Нагорной проповеди – заповеди Блаженства. В своем толковании Григорий обращается к широкому кругу источников, включая Ветхий Завет и послания апостола Павла. Будучи первоклассным знатоком античного философского наследия, Григорий истолковал некоторые элементы Нагорной проповеди в свете учения греческих философов о нравственном совершенстве. В последующей восточно-христианской традиции его толкование Блаженств приобрело статус классического.

Самое раннее из сохранившихся целиком полных толкований на Евангелие от Матфея принадлежит перу Иоанна Златоуста. Оно было составлено в конце IV века и представляет собой серию бесед, произнесенных в Антиохии предположительно в 390 году. Та часть сочинения, которая посвящена Нагорной проповеди, содержит древнейший и наиболее полный комментарий на эту проповедь во всей восточной патристике. Златоуст не считает какие-либо из заповедей, входящих в Нагорную проповедь, невыполнимыми. В качестве примера буквального следования этим заповедям он приводит монахов:

Итак, не будем думать, что заповеди невозможно исполнить; и ныне многие исполняют их… И ныне есть много таких, которые ведут жизнь апостольскую… Если же мы не верим этому, то не оттого, что нет добродетельных, но оттого, что мы сами слишком мало делаем… Похотливый не сразу поверит, что легко можно сохранять девство; хищник не скоро поверит, что есть такие, которые охотно отдают и свое; так и те люди, которые каждодневно изнуряют себя бесчисленными заботами, не скоро примут учение о том, что можно быть свободным от житейских забот. А что многие исполнили это учение, мы можем доказать примером тех, которые так любомудрствуют и в наше время[47].

Далее, однако, Златоуст говорит о том, что не все способны сразу исполнить все заповеданное Христом. Если человек не может полностью раздать свое имущество, по крайней мере, он может научиться «не лихоимствовать, почитать добром милостыню» и «уделять от своего имущества неимущим». Златоуст приводит в пример Иоанна Крестителя, который, «когда беседовал с собирающими пошлины и воинами, заповедовал довольствоваться жалованьем. Он хотя желал возвести их к другой, гораздо высшей мудрости, но поскольку они к тому были еще неспособны, то предлагает низшую заповедь. Если бы он стал внушать высшие заповеди, то они не только не стали бы внимать им, но не исполнили бы и низших»[48].

Таким образом, в восприятии Златоуста заповеди Иисуса разделяются на две категории – высшие и низшие. Исполнение первых является уделом тех, кто стремится к духовному совершенству (в частности, монахов); исполнение вторых обязательно для всех христиан. Соответственно, и христиане разделяются на две категории – тех, кто способен буквально исполнить то, что заповедал Христос, и тех, кто призван исполнять заповеди лишь в некоторой мере. Таким способом Златоуст значительно смягчает радикализм нравственных императивов Нагорной проповеди, оставляя в христианской общине пространство для тех, кто не способен к их буквальному исполнению.

Первым полным комментарием к Нагорной проповеди, появившимся на Западе, стал цикл экзегетических бесед блаженного Августина, написанных между 392 и 396 годами. Свое сочинение он назвал «De Sermone Domini in monte secundum Matthaeum» («О Нагорной проповеди Господа согласно Матфею»). С этого времени в западной традиции поучение Иисуса, содержащееся в главах 5-7 Евангелия от Матфея, стало называться Нагорной проповедью (в восточную традицию это название пришло намного позже). По словам Августина, всякий читающий Нагорную проповедь найдет в ней «совершенный образец христианской жизни (perfectum vitae christianae modum)», поскольку она «совершенна во всех наставлениях, при помощи которых формируется христианская жизнь (omnibus praeceptis quibus christiana vita informatur esse perfectum)»[49].

Блж. Августин. Мозаика. XII в.

В толковании на Нагорную проповедь намечено то понимание спасения, которое Августин разработает в полемике с Пелагием. Последний считал, что человек может обрести спасение своими силами, так как у него достаточно собственных возможностей, чтобы преодолеть грех и достичь совершенства. Августин, напротив, настаивал на том, что без Божественной благодати, подаваемой человеку сверхъестественным образом, спасение невозможно. По его словам, благодать «дается не по нашим заслугам, но даруется по воле Божией – воле в высшей степени сокровенной, но в то же время вполне справедливой, мудрой и благой, поскольку кого Он предопределил, тех и призвал (Рим. 8:30) тем призванием, о котором сказано: без раскаяния дары и призвание Божие (Рим. 11:29)»[50].

В деле спасения решающую роль играет Божественное избрание, считал Августин: Бог изначально предназначил одних людей к спасению, а других к осуждению, причем свободная воля человека не играет никакой роли в деле спасения. Предопределенными к спасению являются все те, кому Бог дает веру, и если Бог дает ее, то воля человека не может ей сопротивляться. Одних Бог научает вере, других нет: первых научает по милосердию Своему, вторых не научает по справедливому суду[51]. Поскольку все люди, вслед за Адамом, получили справедливое осуждение, то Бог не заслуживал бы никакого упрека, даже если бы никто не был избавлен от осуждения[52].

Из этих воззрений Августина вытекает мысль о том, что не спасаются и не могут быть спасены, да и не предназначены к спасению, ни те, кто не слышал проповеди Евангелия, ни те, кто не откликнулся на эту проповедь, ни некрещеные младенцы. Спасаются только те, кто к этому заведомо предопределен и кто в силу предопределения удостоился дара веры и спасающей благодати. Они – не в силу своих заслуг, а исключительно благодаря «благодати Посредника», будучи оправданы кровью второго Адама, – изымаются из общей «массы погибели» (perditionis massa), отделяются от «родового проклятия» (ab ilia originali damnatione) и избираются для того, чтобы быть спасенными, «поскольку призваны по намерению, и не по своему, а по Божию»[53].

Восточно-христианская традиция в лице Иоанна Златоуста выразила иной взгляд на предопределение и призвание: «Если все согрешили, то почему одни спаслись, а другие погибли? Потому что не все захотели прийти, хотя по воле Божией все спасены, так как все призваны»[54]. Иными словами, к спасению предопределены и призваны все без исключения, но спасаются лишь те, кто добровольно откликнулся на зов Божий; те же, кто отвергает Божий призыв, не спасаются.

С точки зрения отцов Восточной Церкви, предопределенными к спасению являются все созданные Богом люди; нет ни одного, заведомо предназначенного к погибели, осуждению или проклятию. Полемизируя с говорящими «что пользы мне поднимать многие труды, показывать обращение к покаянию, если я Богом не предопределен к спасению?», Симеон Новый Богослов пишет:

Не слышите ли каждый день Спасителя, взывающего: «Живу Я и не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив»? Не слышите ли, как Он говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное»? Может быть, Он сказал одним: «Не кайтесь, потому что Я не приму вас», а другим, предопределенным: «Вы же кайтесь, потому что Я предузнал вас»? Нет! Но каждый день в каждой церкви Он взывает на весь мир: Приилите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Приидите, говорит, отягощенные многими грехами к Тому, Кто берет грех мира![55]

Призванным к спасению является всякий человек, следовательно, оправданным и прославленным может стать любой, кто этого захочет. Бог желает всех людей без исключения сделать богами по благодати:

Благодать Святого Духа стремится возгореться в наших душах, чтобы… приближающиеся к огню – или каждый в отдельности, или, если можно, все вместе – воспламенялись и сияли как боги… Я думаю, и так оно есть на самом деле, что (именно) в этом заключается воля Божия о нас…[56]

На Западе учение Августина о том, что по справедливости все люди должны быть осуждены и что лишь по милости Божией некоторые оказываются избранными к спасению, было воспринято и развито многими богословами.

На Августина постоянно ссылается Фома Аквинский (XIII век), посвятивший толкованию Нагорной проповеди часть своего фундаментального труда «Сумма теологии». Рассматривая соотношение между законом Моисеевым и теми заповедями, которые даны в Новом Завете, Фома вводит различие между «советом» и «заповедью»: заповедь предполагает обязательное выполнение, тогда как следование совету зависит от того, кому он дается. Новый закон является законом любви, поэтому к заповедям в нем прилагаются советы, чего не было в ветхом законе, который был законом рабства. Исполнение заповедей необходимо для достижения вечного счастья, тогда как исполнение советов необходимо для того, чтобы достичь его как можно быстрее. Заповеди обязательны для всех, тогда как советы человек может выполнять выборочно, в зависимости от большей или меньшей расположенности к ним[57].

Триумф святого Фомы Аквинского. Б. Гоццоли. 1471 г.

При этом вслед за Августином Фома Аквинский подчеркивает, что человек не может исполнить заповеди и достичь спасения лишь собственными силами, посредством своих естественных способностей. Для того, чтобы любить Бога всем сердцем… всею душою… и всем разумением (щ. 22:37), также как и для исполнения других заповедей, нужна благодать Божия, прибавленная к свободной воле человека[58]. Фома Аквинский разделял мнение Августина о предопределении одних к спасению, других к погибели, делая различие между исходным (antecedenter) волением Бога о том, чтобы все люди спаслись (ι Тим. 2:4), и последующим (consequenter) волением, согласно которому спасаются лишь некоторые[59].

Дальнейшее развитие августиновское понимание предопределения получило у богословов Реформации. Представление о «двойном предопределении» стало краеугольным камнем богословской доктрины М. Лютера (1483-1546) и Ж. Кальвина (1509-1564). Кальвин утверждал, что Адам «преткнулся потому, что это было постановлено Богом», хотя и преткнулся «из-за собственных пороков»[60]. И Кальвин, и Лютер отрицали наличие свободной воли в падшем человеке и ее возможность повлиять на спасение человека. Говоря о подвиге мучеников, Лютер утверждал, что причиной их стойкости была исключительно благодать Божия, а не их собственная свободная воля: «Нет здесь никакой ни свободы, ни свободной воли, нельзя ни изменить себя, ни захотеть чего-либо иного, пока не укрепятся в человеке дух и благодать Божий»[61]. Борьба за душу каждого человека разворачивается не внутри человека, а вне его – между Богом и диаволом. Воля человека, словно вьючный скот, находится между волей Бога и волей сатаны: если Бог овладевает человеком, тот следует за Богом; если же власть берет сатана, человек следует за сатаной[62]. Сам человек, таким образом, остается лишь пассивным зрителем собственного спасения либо осуждения.

Мартин Лютер. Лукас Кранах Старший. 1526 г.

Проблематика соотношения между человеческой волей и Божественной благодатью прямым образом сказалась на восприятии Нагорной проповеди в протестантской традиции, начиная с Лютера, Кальвина и У. Цвингли (1484-1531)[63]. Лютер, в частности, посвятил Нагорной проповеди серию бесе а, направленных против того понимания проповеди, которое, по его мнению, характерно для «папистов и схизматиков», извративших учение Христа под воздействием диавола[64]. Ключ к правильному пониманию Нагорной проповеди Лютер видел в четком разделении того, что относится к царству Христа, и того, что относится к реальности земного бытия[65]. Бог управляет земным царством через светскую власть, а духовным царством – через Свое слово, считал основатель германской Реформации[66].

Часть заповедей, входящих в Нагорную проповедь, например не противься злому, относится, по его мнению, к сфере личной, а не общественной нравственности. Лютер делал четкое разграничение между человеком и его общественной ролью, службой или профессией; то, что относится к человеку как личности, может не относиться к его профессиональной деятельности. Так, например, если христианин идет на войну, или если он сидит на судейском месте, наказывая своего ближнего, или если он принимает официальную жалобу, «он делает это не как христианин, а как солдат, судья или юрист». В то же время он должен сохранять «христианское сердце»: он не желает вреда кому бы то ни было, и его огорчает, когда ближнему причиняют скорбь. Таким образом, он живет одновременно как христианин по отношению ко всем и как светский человек, исполняя обязанности, предписываемые местными законами[67]. В XX веке такое понимание нашло серьезного критика внутри лютеранской традиции. Им стал выдающийся теолог Д. Бонхёффер (1906-1945), погибший за месяц до окончания Второй мировой войны в гитлеровском концлагере Флоссенбург. Он подчеркивал, что учение Иисуса не делает различия между человеком и его общественной ролью[68]. В своем комментарии к словам «не противься злому» он писал:

Реформаторское толкование ввело в этом месте решающую новую мысль; нужно различать, нанесена ли обида мне лично или же в моей общественной роли… Если в первом случае надо поступать, как заповедал Иисус, то во втором я от этого освобожден и, напротив, ради истинной любви даже обязан поступать противоположным образом, то есть противопоставить силе силу, чтобы воспрепятствовать атаке зла… Но Иисусу совершенно чуждо это различение между мною как частным лицом и как должностным. Он нам ни слова об этом не говорит. Он обращается к идущим Ему вслед как к тем, кто все оставил, чтобы пойти за Ним. «Частное» и «должностное» нужно было целиком и полностью подчинить заповеди Иисуса. Слово Иисуса завладело ими безраздельно. Он требовал безраздельного послушания. И действительно, названное различение ведет к неразрешимым трудностям. Когда в реальной жизни я только частное лицо, когда – только должностное? Разве я не остаюсь всегда, когда бы на меня ни напали, отцом моих детей, проповедником моей общины, политиком моего государства?[69]

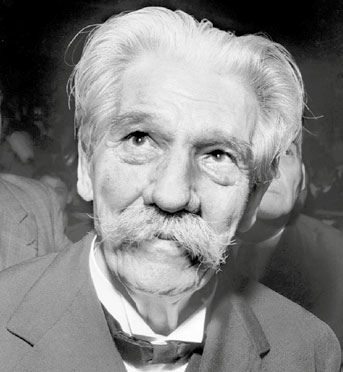

К тому времени когда Бонхёффер писал свое толкование на Нагорную проповедь, история ее интерпретации обогатилась многочисленными трудами, в которых она рассматривалась под различными углами зрения. В частности, крупный немецкий специалист по Новому Завету А. Швейцер (1875-1965) рассматривал Нагорную проповедь как «промежуточную этику», основанную на «последовательной эсхатологии». Суть концепции Швейцера сводилась к тому, что Иисус проповедовал обновление и покаяние в свете скорого наступления Царства Божия; радикализм и бескомпромиссность Его позиций по нравственным вопросам, изложенным в Нагорной проповеди, были напрямую связаны с представлением о срочности, с какой необходимо готовиться к наступлению этого Царства.

Учение Швейцера оказало влияние на автора одного из главных исследований XX века, посвященных Нагорной проповеди, немецкого теолога Г. Виндиша (его труд «Значение Нагорной проповеди» впервые увидел свет в 1929 году). По его мнению, правильно поняли Нагорную проповедь те, кто истолковал ее буквально, например Л. Толстой с его учением о непротивлении злу силой.

Считать таких людей фанатиками или сектантами нельзя: «Если они действительно таковы, значит Сам Иисус был фанатиком и основателем секты… Полемика против „фанатиков“ в значительной степени является полемикой против Нагорной проповеди и критикой Самого Иисуса»[70]. Виндиш видит в заповедях Нагорной проповеди два типа нравственного учения: «эсхатологическую этику», обусловленную ожиданием скорого наступления Царства Божия, и «этику мудрости», не связанную с какими-либо эсхатологическими ожиданиями. В суммарном изложении теория Виндиша выглядит следующим образом:

Этика Иисуса принципиально эсхатологична и по существу расходится с этикой мудрости. Она – не что иное, как новый закон, то есть те правила, на основании которых возможно вступление в грядущее эсхатологическое Царство, и потому ее надо понимать буквально и исполнять полностью. Ее радикализм обусловлен не скорым наступлением Царства, а абсолютной волей Бога… Дух Нагорной проповеди – это прежде всего этика дел, однако изложенная в ней эсхатологическая этика предельно героична, неестественна для этого мира, и в итоге, с точки зрения Виндиша, Сам Иисус не смог ей следовать[71].

Альберт Швейцер. Фото

Рассматривая различные толкования Нагорной проповеди, как древние, так и появившиеся в новое время, крупнейший немецкий исследователь Нового Завета в XX веке И. Иеремиас выделяет три наиболее распространенных в экзегетике взгляда на ее значение. «Перфекционистская концепция» исходит из того, что в Нагорной проповеди Иисус нарисовал идеал христианского совершенства: человек не может его достичь, но может к нему стремиться. Другую концепцию ученый называет «теорией невозможного идеала»: согласно данной теории, Иисус, зная, что Его требования невыполнимы, излагал их для того, чтобы люди поняли, что своими силами они не могут достичь спасения, ибо человек спасается только верою в Иисуса Христа (Гал. 2:16), а не какими бы то ни было делами. Наконец, третья концепция исходит из того, что в Нагорной проповеди людям предлагается «промежуточная этика»: требования Иисуса не имеют долгосрочный характер, а мотивированы представлением о грядущем скором конце света[72]. Первая из приведенных позиций близка взглядам Иоанна Златоуста, вторая – Мартина Лютера, третья – Альберта Швейцера.

Г. Штрекер, со своей стороны, ставит «теорию невозможного идеала» на первое место, возводя ее, вслед за Иеремиасом, к апостолу Павлу и Лютеру с его учением об оправдании верою. На второе место ученый ставит толкование, которое он называет «фанатичным типом экзегезы»: согласно этому типу, требования Нагорной проповеди реалистичны и должны исполняться буквально (в качестве примера приводится учение Л. Толстого о непротивлении злу силой). Третье понимание, называемое «либеральным типом экзегезы», основывается на том, что в Нагорной проповеди Иисус предлагает не «этику действий», а «этику отношения»: Его заповеди должны интерпретироваться не буквально, а лишь как общий призыв к обновлению сознания[73].

Некоторые ученые подчеркивают парадоксальный, вызывающий характер высказываний Иисуса в Нагорной проповеди: «Он делает одно за другим жесткие, парадоксальные заявления без тех уточнений, которые нам приходится делать в некоторых ситуациях». Интерпретировать подобного рода заявления буквально – значит «повторять метод книжников, который Он с такой силой отвергал»[74]. Высказывания Иисуса в Нагорной проповеди сравнивают с притчами, пословицами, предполагающими «неожиданную, парадоксальную и безапелляционную манеру речи, в которой акцентируется одна сторона истины без упоминания о возможных исключениях из правила»[75].

Все приведенные точки зрения на Нагорную проповедь неизбежно сужают возможности для ее интерпретации, поскольку пытаются загнать ее в прокрустово ложе заранее сформулированной концепции или теории. На это указывает известный англиканский проповедник середины XX века М. Ллойд-Джонс в предисловии к своему толкованию на Нагорную проповедь: ошибка многих заключается в том, что они «подходят к Библии с определенной теорией»; при таком подходе все, что они могут вычитать в Библии, контролируется этой теорией, и в библейских текстах они не находят ничего, кроме подтверждения своей теории[76].

Нагорная проповедь. Аурел Нараи. 1940-е гг.

Между тем Нагорная проповедь не вмещается ни в одну теорию. Различные разделы Нагорной проповеди требуют дифференцированного подхода. Древние толкователи, такие как Иоанн Златоуст и блаженный Августин, не ставили перед собой задачу нахождения единого герменевтического[77] ключа, одинаково подходящего для любого из разделов проповеди. Тем не менее они исходили из того, что проповедь является руководством к действию, а не просто описанием некоего заведомо недостижимого идеала.

Вопрос о том, насколько требования Нагорной проповеди реалистичны, был бы оправдан, если бы Тот, Кто сформулировал эти требования, Сам не был человеком. В этом случае и заповеди Блаженства, и другие увещания из Нагорной проповеди могли бы восприниматься как директивы, спущенные сверху, непосредственно от Бога, но невыполнимые с точки зрения обычного, реального, земного человека. Десять ветхозаветных заповедей при таком подходе выглядели бы куда более реалистичными, чем заповеди Блаженства, а Моисеево законодательство в целом – намного более выполнимым, чем Нагорная проповедь. Так понял Нагорную проповедь один из сочувствовавших христианству ученых иудеев середины XIX века: «Недостаток учения Иисуса в том, что оно ставит настолько высокую планку, что не может привести к прочным и практическим результатам именно в тех областях, где Его последователи похваляются, что оно превосходит этические кодексы Пятикнижия, пророков и раввинов»[78].