Полная версия

Ж. как попытка

Переводчик не сдается, он погибает.

Es ist notwendig, den Begriff der Übersetzung in der tiefsten Schicht der Sprachtheorie zu begründen,

– «Необходимо трактовать понятие перевода с самых глубоких позиций языковой теории», —

denn er ist viel zu weittragend und gewaltig, um in irgendeiner Hinsicht nachträglich, wie bisweilen gemeint wird, abgehandelt zu werden (из юношеской работы „Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen“).

Увы, перевод нельзя ни понять, ни обосновать, его можно лишь прочувствовать во времени, по понятиям Времени. Время не обожествляет и не щадит язык. Оно им попросту пользуется, как прошлый век пользовался латышскими стрелками. Как мы пользуемся ножом в процессе производства бутербродов. Время же таково, что его нельзя ни рассечь, ни пресечь, ни отсечь. Попытка Фауста обречена, Люцифер знатно подставил старика. Можно лишь создать некую временнýю турбулентность, приводящую, как в случае нагретого асфальтом воздуха, к миражу.

Время оставляет для себя перевод.

Как бы то ни было, писатели-неудачники научили нас тому, что жизнь есть текст. И, понимаемая как текст, она состоит из высказываний и интерпретаций. Разница между ними та, что в жизненном пространстве любому высказыванию отвечает один момент времени – момент высказывания, а интерпретации высказывания – два: время высказывания и, соответственно, время интерпретации. Иначе говоря, высказывание – это точка, а интерпретация – вектор в пространстве текста.

Любая интерпретация выводит высказывание в новое измерение. Из упомянутой выше, более зрелой работы предыдущего автора:

Итак, перевод пересаживает оригинал в некую языковую сферу, безвыходную – ирония! – по крайней мере в том смысле, что из нее он уже никаким переложением не может быть перемещен, но лишь заново и в иной конфигурации до нее возвышен (как мне нравилось выражение моей бабушки «переводить папу на каку»!).

Перевод всегда сводит воедино две точки континуума, отстоящие по времени хотя бы на йоту. Он позволяет преодолевать времениподобные расстояния и необратимость времени. Можно сказать и так: время щадит перевод – самую его идею. А в определенных случаях – всякого рода Писания, например – и текст.

Вот так.

Extra

А еще жизнь есть театр, совместный продукт драматурга и режиссера. В хорошем спектакле текст должен умереть в режиссуре, чтобы затем возродиться – как оригинал в переводе. Значит, театр – это комбинация перевода и языка.

На минуточку, Хо-Таи была ассистенткой у Бертольда Брехта в М ю н х е н е…

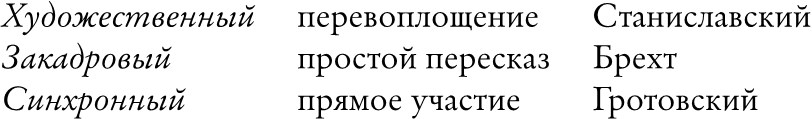

…У Станиславского актер подмигивает зрителю с выражением «раз уж ты пришел на „Короля Лира“, считай меня королем Лиром». Опираясь на момент изначального доверия, актер пытается внушить зрителю, что в действительности он стал тем персонажем, которого играет. Актер Брехта уже не персонаж, да как бы не и актер вовсе, он – свидетель происшествия, вернее, недавно был им – и теперь тщится передать собственными словами увиденное собственными глазами. Он все же изображает – но не персонаж, а кого-то, изображающего персонаж.

Ежи Гротовский, создатель Театра Laboratorium «13 рядов», довел до ума идею театра как такового. У Гротовского также нет актеров. Самоубийца выбросился из окна. Тот, кто это увидел, мог сплюнуть, его могло стошнить, но он у в и д е л. У Гротовского есть зритель. Маэстро делает зрителя свидетелем сценического времени. Люди, занятые в „Akropolis“ по Выспянскому, сходят в финале в печи Освенцима. Скорее всего, они оттуда не вернутся. В Театр Laboratorium придут другие.

(«Предел, до которого мог дойти актер, Гротовский называл – помню – актом цельности. Фактически – так нам тогда казалось – преодолением игры.

– Punkt graniczny, do którego dochodził aktor, Grotowski nazywał – przypominam – aktem całkowitym. To było – tak wówczas było odbierane – przekroczenie gry. —

Ежели конец некоего вечера сопровождался аплодисментами, значит, игра оставалось игрой, в ней не было правды», – Людвик Фляшен, «Гротовский и молчание».)

Превратить театр в искусство, спектакль в произведение, независимое от «плохого дня», насморка примы, трудного зала – хотел Ежи Гротовский. Для этого во всех спектаклях и декорациях он заставлял актера играть одну и ту же роль – самого себя. Каждая роль отыгрывалась до блеска, до изумления (известно: фонограмма и видеозапись одного и того же представления, данного с промежутком в несколько лет, совмещались простым наложением.) Из них – кубиков LEGO – собирались сложные и разнообразные конструкции. Строя единый словарь, в которым каждое понятие, явление, короче, каждое в с ё изображается аутентичным жестом, неким мимическим иероглифом, он обращался к одним и тем же движениям, прежде принадлежавшим разным телам различных культур – до расщепления языка тела на языки тел, до Вавилонской башни. «Телом рептилии» игрался «театр истоков».

Когда мы читаем переводной роман (или смотрим полностью дублированный фильм), мы верим в то, что видим (слышим) подлинный авторский текст. Закадровый перевод с едва различимой оригинальной фонограммой – это, скорее, пересказ в духе Брехта. Наконец, синхронный переводчик вводит разговаривающих посредством своего перевода в практически прямой контакт.

По времени, отделяющему интерпретацию от высказывания, дальше всех отстоит проработанный художественный перевод, затем идет заранее подготовленный закадровый, за ним – синхронный, следующий за высказыванием лишь с небольшим опозданием.

Театр жизненных действий представляет собой комбинацию театров Станиславского, Брехта, Гротовского и их производных. Логично также театральное действие с чрезвычайным временным сдвигом (постановку греческой трагедии, например, где мы вынуждены подчеркивать дистанцию, встав на исторические ходули) назвать инфра-Станиславским, а мгновенное параллельное осмысление – ультра-Гротовским.

Время, настоянное на фашизме, разжижено до такой степени, что делается качественно однородным. Высказывание теряет временную привязку, а интерпретация становится почти неотличимой от высказывания. Единственно возможное действие оказывается инфра-Станиславским (уж, конечно, не ультра-Гротовским, ибо всякое осмысленное свидетельствование тут наказуемо). Жизнь полностью театрализуется в духе жреческих мистерий. Перевод перестает быть достоверным из-за бесконечной удаленности от оригинала. При том, что переводчик с д а е т.

Фашизм – это текст, не подлежащий переводу.

Шамшад – двойной полдень

О, сколь древен наш род!

Позднее для меня открытие – Шамшад Абдуллаев.

Двойной удар – сколь гениальны стихи и сколь беспомощна проза.

Я предчувствовал его. С его приходом все встало на свои места. О нем умно писал Александр Скидан. Он вообще умный, Скидан. И его, и Шамшада можно читать, даже когда не ничего понимаешь. А я почти никогда не понимаю. Но ощущаю чистоту. В самой кошмарной фразе, целиком состоящей из непонятных мне слов, я слышу целомудренную чистоту, которая убеждает меня в их правоте. Они, скажем так, оба – текстуально правы. Фонетически и интонационно. Только не надо переходить на нормальный язык – я начинаю понимать, и мое согласие перестает быть категорическим. Интертекстуальность здесь не канает.

Поэтому пишу как умею.

Тракль со своим осколком троллева зеркала не дает мне покоя. Даунический сын торговца скобяными изделиями, выпертый за неуспеваемость из средней школы; аптекарь, присвоивший болезнь рыцарей и мудрецов – меланхолию, и влюбленный в собственную сестру. Или вроде того. И вдруг такое: в темном лесу на поляне Голубой Олень Истекает Кровью… или олень просто ранен, а голубая как раз – кровь, сочится себе на траву цвета потемневшего золота. Короче, хлопцу в глаз залетает осколок свеженайденного и зачем-то надколотого Грааля, и вот уже серебряный родничок на губах дрожит геральдическим звоном рыцарского поединка.

„O, wie alt ist unser Geschlecht…“

Еще я полагаю, что Тютчев – шпион. Не знаю, можно ли назвать конкретный адрес, хозяина, галактику и цивилизацию, но для меня несомненно одно: здесь, на Земле, Тютчев шпион. Тайна Тютчева… Сколько попыток разгадать эту тайну разбилось – волной о волнорез – о неявное приятие единственного факта: Тютчев – Чужой.

Все время чудится, будто некая личность – гигантского сознания и перфектного владения языками – впервые пробует говорить по-человечески. Может, так и было: космический соглядатай, приставленный к нам, вжился в образ и в нашу кожу, ездит, тоскует, даже любит, и с непонятной страстью набрасывает в тетрадке гениальные строки, удивляясь своей способности выражаться на диалекте самого медвежьего угла вселенной.

Отсюда попытка напихать столько мыслей в короткую строку, ведь времени впереди (по космическому метроному) – пшик, того и гляди отзовут, ибо не стишки кропать, а донесения строчить послан: и старик мешает в кучу старых и новых богов, бывших и будущих царей, день, ночь, солнце, звезды, эконом- и политпрогнозы, смерть тела, смерть духа, чудовищные попытки метафизической философии, еще более чудовищные попытки острить – в общем, отписывается по полной программе.

К примеру, не сбывшееся, кажется, но до сих пор актуальное пророчество: «Тогда лишь в полном торжестве/ В славянской мировой громаде/ Строй вожделенный водворится,/ Как с Русью Польша помирится, —/ А помирятся ж эти две/ Не в Петербурге, не в Москве,/ А в Киеве и в Цареграде…» Или скромный реверанс в сторону запредельных хозяев: «И вот опять все потемнело,/ Все стихло в чуткой темноте —/ Как бы таинственное дело/ Решалось там – на высоте».

(Да, не забывая шифроваться и подбрасывать дезу: «[..] Натуры столь колючие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем для малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посетитель-иностранец…») Пардон, что все еще о Тютчеве, но разве не он, будучи, бесспорно, осведомленнейшим геопоэтическим знатоком империи, изрек знаменитое: Молчит сомнительно Восток?

Скорбное бесчувствие

Английский колонизатор, заблудившийся в трех платанах очевидного миража своих владений, связанный с метрополией уже, пожалуй, лишь генетически. Уровень воспоминаний, предполагающий туман, смазанные диккенсовские фонари и перелив колокольцев, невнятно доходящий сквозь вязаную шапочку.

«У каждого свой далекий эдем. Это Англия, которая везде и нигде».

Остраненность, прозрачная и призрачная объективность, позволяющая видеть в отчуждающем хирургическом свете то, что недоступно стандартному диапазону зрения «остальных, садящихся горстью в свободном дворе, потакая гортанной песне».

И надрыв.

Возможность покинуть сей Богом забытый край ради усредненной нормы прав и комфорта – и мысль о том, что без этого кусочка земли, «феллахской плоти», тебе не дано прожить.

Ощущение принадлежности к культуре более общей, легкой и благодарной, и чувство корневой срощенности с сухой жесткой почвой для иных стволов и побегов, пригодной для немоты вернее, чем для общения «в другой давильне, в другой земле».

Скорее позитивное, нежели суфийское мышление, и обреченность на бесконечное возвращение по раскаленной дороге, в одну из комнат пустеющего дома, к предполагаемому на прохладном полу вытертому ковру – «приманясь его тканным покоем», где исчезнут различия между напутствием и проклятием, скитаниями и наречиями.

Однажды, под одним из первых в вечереющей Москве снегопадов, мы ехали по Садовому кольцу вчетвером (по часовой стрелке: спереди справа – Хамдам Закиров, сзади справа – Шамшад, слева – Даниил Кислов и за рулем – я). «Так ехать бы и ехать…» – сказал Шамшад с полуприкрытыми веками, когда чей-то вопрос вывел его из транса.

А незадолго пред тем состоялся такой разговор. Едва в колонках нашего/нашей audi зазвучали начальные аккорды боса-новы, я признался, что у меня пошаливает сердце от интонаций Аструд Жильберто.

– Странно, – сказал Хэм. – Я думал, ты уже переболел этим. В те далекие восьмидесятые.

– Tall and tan and young and lovely… – пропел щемящий голос.

– Нет, – ответил я. – Заболеваю только. Не понимаю…

– …The girl from Ipanema goes walking.

– Стройная и загорелая, юная и сексуальная… – автоматически перевел Даня.

– Неужели ты знаешь португальский? – спросил Шамшад.

– Так она же поет на английском.

«Всё прощает всё».

Внутренности огромной воронки, дно солончакового озера, страшный и хлесткий бой безмолвной гармонии, черная тень крыла под сердцем – так вот он какой, этот мир.

Безнадежная борьба с непрерывностью времени: «а ты/ читаешь, как умирал (умирает) Рембо:/ слова, подсказанные болью, – «аллах карим»,/ но ангел уже на подхвате (в каждый/ воскресный день)», или, опять же, «он приезжал сюда каждое лето/ и ложился ничком на ковер (тот самый?)».

„The tragic emotion, in fact, is a face looking two ways, towards terror and towards pity, both of which are phases of it. You see I use the word arrest. I mean that the tragic emotion is static. Or rather the dramatic emotion is. The feeling exited by improper art are kinetic, desire or loathing. Desire urges us to possess, to go to something; loathing urges us to abandon, to go from something. The arts which excite them, pornographical or didactic, are therefore improper arts. The esthetic emotion (I used the general term) is therefore static. The mind is arrested and raised above desire and loathing“ (James Joyce).

На том стою…

Русская поэтика, русская просодия, лексика, – традиция, в конце концов, – ведет себя как мать, пожирающая собственных детей, практически не оставляя априорно иноязычному автору сохранять особенности – не то чтобы описания, но даже видения, внутреннего и внешнего.

Она, бесспорно, пожрала киргиза Айтматова; думаю, достаточно обкорнала горячо любимого мною белоруса Быкова; сослужила недобрую службу чувашу Айги. И без того заикавшийся, пациент стал попросту темным (не Темным, увы!), благодаря чему закрепил за собой сомнительное звание главного шамана страны. Особо жестоко обошлась с евреями, склонив к вульгарному трамвайному акценту Бабеля, выхолостив Самойлова, подменив Бродскому высокую семитскую задышливость резиновой рациональной жвачкой.

Отчего Бродскому не идет холодный рационализм, как идет он Милошу и прочим «католикам»? Бродский – еврей, и по типу восприятия не может быть индивидуалистом. Он в принципе не может рассуждать в диалоге с божеством, ибо последнее не говорит с ним, но говорит, посредством его, с евреями. Еврейские пророки вообще не могли быть – Шишков, прости! – интровертами, эзотериками, поскольку к ним никто и не обращался, так что не с чего было погружаться в себя, ничего не толкуя.

Скопческая проницательность, преподносящая зло как материально-техническую базу культуры, отрабатывает свою правоту в душном воздухе, обожженном до младенческой красноты наждаком пустыни. Нужно сдаться на ее милость, чтобы, довольствуясь двумя-тремя ходами на местном пейзаже, спастись, избежав служения чужому злу.

Некое дикарское восхищение консервными банками фильмов и мишурой магнитофонных бобин на фоне мудрого ведения достаточности горсти песка и капли амальгамы для наслаждения смутной и зыбкой многогранностью бытия.

Открытие мира странником, плывущим на стеклянном корабле, с посохом, рассыпающимся при ударе о сушу; с аллергической реакцией на сам сюжет путешествия: отсюда страсть к комментированию собственных стихов – в контексте, но вне контакта со стихией, их породившей.

Древняя память, ныне утраченная, или, по Фоменко, пока что не обретенная. Поиск соответствий там, где их нет, и подозрение (прозрение?) случайности в областях четкой зависимости и заведомой обусловленности.

Перенасыщенность реалиями, неумение остановиться в перечислении вех и ступеней, уход по которым от безымянного песка и придонного дыхания жизни настолько реален, что соблазном становится путь домой (вопреки Гераклиту), вниз. «Путник среди растительного пейзажа отпускает птицу, и сразу им „обоим становится легче“; двойные кавычки свидетельствуют о переключении голосов, авторокировка, лирическое „я“ меняется местами с «птицей», сам путник исчезает в полуденном мареве».

(Невозможность – не есть неумение?)

Невозможность оставаться там, где стоишь.

„Hier stehe ich und kann nicht anders“, – Фергана не Виттенберг, бля буду.

«Кругосветное путешествие – лучшее лекарство для англичанина», – говаривал доктор Мортимер-Стеблов в ленте Масленникова.

Двойной полдень

«Глаза моих мертвых, у ног…» – пишет Шамшад.

Глаза моих мертвых у ног,глаза моих мертвых – у ног,глазам о их мертвых…Свято место, как известно, пусто… Да и слова опьяняют, словно круговые движения дервиша вокруг собственной оси – оси мира, подчинившегося знакомому ритму с привычной жертвенностью. Наступает искушение акцентом – конечно, стихи имеют акцент: тюркский ли, греко-бактрийский – неважно. И в невесомости странных для русского уха долгот так легко соскочить «с наружного солнца», что, вероятно, и происходит с прозой, когда уже в третьем – от наугад взятого – абзаце истлевают и рассыпаются связи с двумя предшествующими.

В стихотворении же работают пауза, узор строф, белое поле.

И там как бы бессмысленное вращение – на весу, в паутине стесненного пульса – удерживает провяленный и прокаленный до пряной бестелесности ритм. «Мадьярская степь, как всегда, кружится перед камерой,/ хотя какой-то тип подъехал на велосипеде и спросил, который час,/ ты обернулся, Иисус, только тёмные глаза». Это «ты обернулся, Иисус, только тёмные глаза» я могу прочитать двадцать раз подряд, замирая от наслаждения, и звуки будут таять на языке, как нежный фрагмент на loop аудиоустройства.

Художник и шпион, оба – свои среди чужих; нелегалы, убежденные в некой неизвестной окружающим правоте, большей правде, стоящей за ними, и полагающие святым свое служение – один искусству, другой – государству, пославшим их (сюда).

Парадокс художника – парадокс между званым и избранным, всеобщим и элитарным. Художник всегда и обязательно сверхдемократичен, антиэлитарен, но занятие его – условно, творчество – не только элитарно, но и сверхиндивидуально, эгоистично и даже негуманно. Реализация обыденной земной любви и привязанности отчуждает художника от низости земли, заставляя платить тем самым за высокое внимание небес.

Двойной полдень – под обоими солнцами: Шамшад служит верху и низу, поверхности и глубине, совмещая дар гениальной прямоты с лукавым визионерством. Иножанровость визионера прикрыта обстоятельностью процесса проявления однажды явленного («все уже сказано, – любила повторять Jeli Budantzow, – но не при всех»). Высший художник получает «то, что мы ищем (или то, что нас ищет)» сразу и куском, художник следующего уровня сначала видит (слышит), потом записывает. В первом случае рукой водит daemon, во втором – человек. Но визионеры обаятельны. А Гете кажется сухарем.

„Wenn das Gefühl, das uns das alles schon mal passierte, abgeht/ Wenn dieses Gefühl aufhört, wichtig zu sein/ Wirst du in diesem Cafe sitzen/ Mit diesen Leuten/ Mehr Mönch/ Als jeder andere/ In absoluter und vollkommener Meditation/ Über eine Tasse Kaffee/ Oder einem Glas Tequila/ Über einem Kirchenkuchen/ Oder über einem hartherzigen Aschenbecher/ Und der gewaltige Mond/ Der Abends rauskommt/ Wird eine Bestätigung/ Der Ideologie dieses Sommer sein/ Dieser augenblicklichen Überzeugung/ Dieses Aufblitzen von Bewusstsein/ Dass alles ist in Ordnung/ Alles so, wie es sein sollte/ Als gäbe es keine anderen Möglichkeiten“ (Sergej Timofejew).

Когда закончится джаз

Вынужденное косноязычие взрывается изнутри двумя темами: женщины и смерти. В их блеске проступают невидимые доселе симпатические скрипты, контекст удваивается в окружающих зеркалах. Во множественных плоскостях отражены блестки – какие-то письма, чьи-то эклоги, обрывки музыкальных фраз, скриншоты неснятых фильмов… Остальное – вне экрана, по ту сторону языка. Хотя язык выбран неспроста. Не андрогинный английский; не немецкий, в коем смерть – der Tod (der Krieg – война, der Fluß – река) – мужеского полу.

Как евреи ринулись некогда в русскую революцию, поскольку она давала им шанс восстать на Господа, не теряя при этом своей мессианской сущности, так европеизированный узбек меняет свой несемитский, небогоизбранный язык на ортодоксальный русский. Из рук повивальной бабки к рукам плакальщицы тянется лексическая пуповина.

Желание изгнать из словаря имперский бэкграунд, так же, как ферганский (и всякий другой) социум, разрешается в идеально-точный очерк почти русской тоски в условном антиутопичном ландшафте. IMHO: вполне в духе западного романного канона, не слишком, впрочем, чтимого за отчетливое пристрастие к экшн и диалогам.

«Рядом с ними, рядом с их сочным многообразным присутствием/ я казался себе одиноким, отторгнутым, почти невидимым».

Классическая асоциальность главного героя обыкновенно продиктована необходимостью вывести его за пределы нашего типа христианского общества с тем, чтобы он мог восхищаться и прославлять жизнь как таковую, земную и плотскую – вино под солнцем вместо фонтанов в раю. Отсюда Дон Кихот, Уленшпигель, красота любви и любовь красоты – нежная, Швейк – волшебная сладкая, полная жалости, страданий и надежды.

И здесь, несмотря на периодически декларируемую обмирщленность, обнажаются корешки поизысканней и поароматней, нежели обгорелый остов бесплодной смоковницы. Всплывает (всплывает, кстати, многое: «звездчатые черви, донный мусор, утопленник, сжавший в левой руке нардовую фишку, эту маленькую чалму без муллы») явное различие между гуманитарным западным мышлением, куда Распятье встроено, подобно бошевскому комбайну в кухонный гарнитур, и гуманитарным же восточным, мятущимся между горисполкомом и медресе. Меж их полюсами бедная русская просодия захлебывается своим одиночеством и начинает тонуть.

Русский как-то не дорожит тем, что имеет. Напротив, само обладание возбуждает тенденцию к отторжению. «Манит, – говорят, – страсть к разрывам». Строки, полные накалом именно сей, данной минуты, встречаются лишь у наших европейцев Пушкина и Тютчева (а Пастернак, несмотря на еврейство, гораздо более «исконно-посконный» – недаром не дался (ведь не дался!) ему перевод «Фауста»).

«Нам, страдающим избытком нравственных возбуждений и недостатком нравственной восприимчивости» – слова Ключевского, между прочим. Мы однозначно нечутки, неличны и нетактичны. Русская смерть и та красна на миру. Несдержанность русской экспрессии играючи превращает поэтическую позицию в небесспорную и неокончательную.

(Поэтическая) игра предполагает наличие зрителей. Игрок должен знать, что он – в кругу играющих, что ему сопереживают: то есть, круг игры – круг званых. Боясь, на самом деле, «шаманской манеры быть не с вещью, но заговаривать ее на расстоянии», поэт преодолевает игровые барьеры, добиваясь и достигая мгновенной ритуальности поэзии.

Он перестает вовсе проникать взглядом во внешний мир, его круг окукливается, остается единственно сущим. Званый становится избранным. В качестве проездных документов в ход идут: весомость слова, его ответственность среди необязательности рифм и обходимости метафор; наличие не контекстуальной, но текстуальной связи…

Видевший шаха

…Неаккредитованность, поэзия за наличный расчет, кэшем, налом, калом, потом и рвотой. Куски подгоревшей жирной курицы, горячий плавленый чеснок в плове, пахлава, изюм, запах курений, ворс ковра или, напротив, дерево пола или раздвижных ставней, предчувствие спасительного вечера, прохладная, строго дозированная ласка женских пальцев, терпкость меда и ломкость ссохшегося теста.

Каждый кус или глоток – поддержка живого огня, священного дыхания жизни. Все на пороге: сладкая горечь, душистый чад.

Ритуальность восточного быта связана с априорным присутствием божества во всех отправлениях естественных надобностей. Западный же быт предельно актуализован, неритуален, поскольку божество полностью самоустранилось из бытовой ситуации, заявив, что, дескать, «царство Его не от мира сего».

Зато в мире тварном божеству соправительствует некая Красота, то ли истина, то ли премудрость, и, будучи заведомо отлучен от царства небесного, художник – человек красоты – творит в царстве земном, пытаясь путем его эстетизации и ритуализации достичь небесной гармонии. Напротив, мир восточный реально знает одного лишь Бога, художник в нем – слуга, стенающий под бичом фатума. Естественное средство преображения – обытовление ритуала.