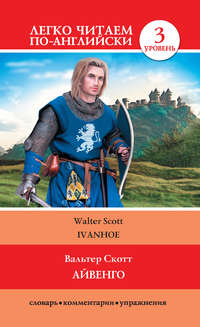

полная версия

полная версияАйвенго

– Аминь! – произнес гроссмейстер, а за ним повторили все присутствующие.

Ревекка ничего не сказала, но, сложив руки, устремила глаза к небу. Потом скромно напомнила гроссмейстеру, что следует дозволить ей снестись со своими друзьями, чтобы известить их о том положении, в котором она находится, и просить их отыскать защитника, который может за нее сразиться.

– Это законно и справедливо, – сказал гроссмейстер. – Избери сама посыльного, которому могла бы довериться, и мы дозволим ему свободный доступ в ту келью, где ты содержишься.

– Нет ли здесь кого-нибудь, – сказала Ревекка, – кто из любви к справедливости или за щедрое вознаграждение согласился бы исполнить поручение несчастной девушки?

Все молчали. В присутствии гроссмейстера никто не решался выказать участие к оклеветанной пленнице из опасения, что его могут заподозрить в сочувствии к евреям. Этот страх был так силен, что пересиливал даже охоту получить обещанную награду, а о чувстве сострадания нечего было и говорить. Несколько минут Ревекка в невыразимой тревоге ждала ответа и наконец воскликнула:

– Да неужели в такой стране, как Англия, я буду лишена последнего, жалкого способа спасти свою жизнь из-за того, что никто не хочет оказать мне милости, в которой не отказывают и худшему из преступников!

Наконец раздался голос:

– Хотя я калека, но все же кое-как могу двигаться благодаря твоей милосердной помощи, Ревекка. Я исполню твое поручение, – продолжал уже известный нам (а это был именно он) бывший работник Исаака, – я постараюсь поспешить, насколько могу при моем убожестве.

– Все в руках Божьих, – сказала Ревекка, дописывая послание, которое было разрешено ей. – Он может и слабейшим орудием выручить из плена иудеев. А для выполнения его предначертаний и улитка годится не хуже сокола. Отыщи Исаака из Йорка. Вот тебе деньги, тут их довольно для уплаты за лошадь. Не знаю, быть может, само небо внушает мне это чувство, а только я убеждена, что не этой смертью мне суждено умереть. Прощай. Жизнь и смерть моя зависят от твоего проворства.

Калека принял из ее рук письмо на еврейском языке. Многие в толпе уговаривали его не прикасаться к нечестивой записке. Но тот твердо решил оказать услугу своей благодетельнице. Она, по его словам, спасла ему тело, и он был уверен, что она не захочет погубить его душу.

– Я достану себе, – сказал он, – добрую лошадь и поскачу в Йорк.

Но, по счастью, ему не пришлось далеко ехать: за четверть мили от ворот прецептории навстречу гонцу попались два всадника, которых он по их одежде и высоким желтым шапкам тотчас признал за евреев. Поравнявшись с ними, он с радостью увидел, что один из них был его прежний хозяин Исаак из Йорка, а другой – раввин Бен-Самуэль.

Он остановился и, не зная еще, что сказать, протянул письмо Ревекки.

– Друг мой, – заявил раввин, – я не откажу тебе во врачебной помощи, но я никогда не даю нищим, просящим милостыню на большой дороге. Ступай прочь. Что это? У тебя, кажется, ноги больны? Но ты можешь все-таки заработать себе пропитание руками. Правда, на посылки ты не годишься… но, брат, что с тобой? – воскликнул он, повернувшись к Исааку, который, уже успел развернуть письмо, поданное Хиггом, пробежал его глазами, вследствие чего испустил глубокий стон и упал со своего мула на землю.

В великом смятении раввин сполз с седла и поспешил пустить в ход все средства, чтобы привести в чувство своего друга. Он достал даже из кармана инструмент для пускания крови, как вдруг Исаак ожил, сорвал с себя шапку и, схватив горсть дорожной пыли, осыпал ею голову. Сначала врач подумал, что столь внезапное и резкое проявление чувств есть признак умопомешательства, и еще раз взялся за ланцет, но вскоре убедился в противном.

– Дитя моей печали! – воскликнул Исаак. – Зачем, кому это нужно, чтобы твоя смерть свела меня в могилу и чтобы я в отчаянии скорбящего сердца, умирая, проклинал Бога?

– Брат, – сказал потрясенный раввин, – ты ли произносишь такие слова, будучи отцом во Израиле? Ведь дочь твоя, надеюсь, еще жива?

– Жива, – ответил Исаак, – но она в плену у этих дьяволов, и они обрекли ее на жестокую казнь, не пощадив ни юности ее, ни дивной красоты! А она ли не была венцом пальмовым, украшавшим свежей зеленью мою седую голову… И она должна увянуть?! Дитя любви моей! Дитя моих преклонных лет! О Ревекка, дочь Рахили! Смерть уже покрыла тебя своей мрачной тенью!

Лекарь взял письмо и прочел вслух по-еврейски:

– «Исааку, сыну Адоникама, называемому Исааком из Йорка, привет, да будет с тобой мир и благословение, обетование да умножится тебе на многие годы. Отец мой, я обречена на казнь за то, чего не ведала душа моя, – за колдовство и волхвование. Отец мой, если можно, найди сильного человека, который бы ради меня сразился мечом и копьем, по обычаю назареян, на ристалище близ Темплстоу на третий день от сего дня. Быть может, Бог отцов наших даст ему силу защитить неповинную, заступиться за беззащитную. Если же это будет невозможно, пусть девушки нашего племени оплачут меня как умершую, ибо я погибну, как олень, пораженный рукою охотника, и как цветок, срезанный косой земледельца. А потому подумай, что можно сделать и есть ли возможность меня спасти. Есть один такой воин из назареян, который мог бы взяться за оружие в мою защиту. Это Уилфред, сын Седрика, именуемый Айвенго. Но он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи. Тем не менее дай ему знать об этом, ибо он пользуется любовью и почетом среди могучих сынов своего племени, а потому сможет найти мне защитника среди своих товарищей. И скажи ему, Уилфреду, сыну Седрика, что останется ли Ревекка в живых или умрет, она неповинна в том грехе, в котором ее обвиняют. И если такова будет воля Божия, что ты лишишься своей дочери, не оставайся, отец, в этой стране кровопролитий и жестокостей, но отправляйся в Кордову, ибо жестокость мавританского народа к сынам Иакова далеко не столь ужасна, как жестокость назареян».

Как только Бен-Самуэль окончил чтение, Исаак снова начал, раздирая на себе одежды, посыпать голову пылью и восклицать:

– О, дочь моя, дочь моя! Плоть от плоти моей! Кость от костей моих!

– Ободрись, – сказал раввин, – криками не поможешь, ступай, ищи этого Уилфреда, сына Седрика. Может быть, он окажет тебе помощь если не личной доблестью, то хоть советом, ибо этот юноша, я слышал, весьма угоден Ричарду, прозванному Львиным Сердцем, а по стране все упорнее распространяются слухи, что он воротился. Может быть, юноша выпросит у него грамоту за его подписью и печатью с повелением остановить злодеяние кровожадных людей, которые осмелились присвоить святое имя Храма своему ордену.

– Я отыщу его, – сказал Исаак, – отыщу, ибо он хороший юноша и питает сострадание к гонимым сынам Иакова. Но он еще не в силах владеть оружием, а какой же другой христианин захочет сразиться за угнетенную дочь Сиона?

– Ах, – сказал раввин, – ты говоришь, как будто вовсе не знаешь христиан! Золотом ты купишь их доблесть точно так же, как золотом покупаешь себе безопасность. Ободрись, соберись с духом и поезжай разыскивать Уилфреда Айвенго. Я же отправлюсь в Йорк, где теперь собрались многие воины и сильные мужи, и, без сомнения, найду среди них охотника сразиться за твою дочь. Ибо золото – их божество, и они готовы из-за денег во всякое время прозакладывать свою жизнь. Скажи, брат мой, ведь ты не отступишься от обещаний, какие мне придется, быть может, предложить им от твоего имени?

– О, конечно, брат! – отвечал Исаак. – И благодарю Создателя, давшего мне утешителя в моей скорби. Однако ты не соглашайся сразу на всякое их требование, потому что таково свойство этих людей, что они запрашивают фунты, а потом согласны принять и унции. Впрочем, поступай как тебе угодно, ибо я совсем потерял голову, и к чему мне будет все мое золото, если погибнет дитя любви моей?

– Прощай, – сказал лекарь, – и да сбудется все, как того желает твое сердце.

Глава XXXIX

Вечером того дня, когда происходил суд над Ревеккой (если только это можно назвать судом), кто-то тихо постучал в дверь ее темницы. Но она не обратила никакого внимания, потому что была занята чтением вечерних молитв.

Когда она замолчала, у дверей опять раздался осторожный стук.

– Войди, – отозвалась Ревекка, – коли друг ты мне, а если недруг – не в моей воле запретить тебе войти.

– Это я, – сказал Бриан де Буагильбер, входя, – а друг ли я или недруг, это будет зависеть от того, чем кончится наше свидание.

Встревоженная, Ревекка попятилась назад, она решила держаться от рыцаря как можно дальше и ни за что не сдаваться. Она выпрямилась, глядя на него с твердостью, но без всякого вызова, видимо не желая раздражать его, но демонстрируя намерение в случае нужды защищаться до последней возможности.

– У тебя нет причин бояться меня, Ревекка, – сказал храмовник, – или, вернее, тебе нечего бояться меня теперь.

– Я и не боюсь, сэр рыцарь, – ответила Ревекка.

– Да и чего тебе опасаться? – подтвердил Буагильбер серьезно. – Мои прежние безумные порывы теперь тебе не страшны. За дверью стоит стража, над которой я не властен. Им предстоит вести тебя на казнь, Ревекка. Но до тех пор они никому не позволят дотронуться до тебя.

– Слава моему богу, – сказала еврейка. – А смерть меньше всего страшит меня в этом жилище злобы.

– Да, пожалуй, – согласился храмовник, – мысль о смерти не должна страшить твердую душу; может быть, мои понятия о чести так же нелепы, как и твои, Ревекка, но зато мы оба сумеем умереть за них.

– А кому, – изумилась Ревекка, – если такова будет моя участь, кому я ею обязана? Конечно, тому, кто из эгоистичных, низких побуждений насильно притащил меня сюда.

– Я вижу, Ревекка, – сказал Буагильбер, – что ты считаешь меня виновником тех страданий, от которых я хотел бы тебя избавить.

– Сэр рыцарь, разве не твоей страсти я обязана своей ужасной участью?

– Ты заблуждаешься. Это неправда, – поспешно возразил храмовник.

– Однако, – сказала Ревекка, – и ты был в числе судей; и хотя ты знал, что я невиновна, ты не протестовал против моего осуждения и даже, насколько я понимаю, сам выступишь на поединке суда Божьего, чтобы доказать мою преступность и подтвердить приговор.

– В твоих словах есть горькая правда, Ревекка, – сказал Буагильбер. – Но ты помнишь обрывок пергамента, на котором был написан совет потребовать защитника? Как ты думаешь, кто это написал? В ком могла ты пробудить такое участие?

– Короткая отсрочка смертной казни, и ничего больше, – отвечала Ревекка. – Не много пользы мне от этого; и неужели ничего другого ты не мог сделать для той, на голову которой обрушил столько горя и привел на край гибели?

– Нет, это далеко не все, что я намерен был сделать для тебя, – сказал Буагильбер. – Если бы не проклятое вмешательство изувера и глупца Гудольрика, я сам при первом призыве боевой трубы явился бы на ристалище и с оружием в руках объявил бы себя твоим заступником. Вот как я намерен был поступить, Ревекка. Я отстоял бы твою невиновность и от тебя самой надеялся получить награду за свою победу.

– Все это пустая похвальба, – сказала Ревекка, – ты хвастаешься тем, что мог бы совершить; однако ты счел более удобным действовать совсем по-иному. Ты принял мою перчатку. Значит, мой защитник – если только для такого одинокого существа, как я, найдется защитник, – явившись на ристалище, должен будет сразиться с тобой. А ты объявляешь себя моим другом и покровителем.

– Я и хочу быть твоим другом и покровителем, – отвечал храмовник, – но подумай, чем я при этом рискую или, лучше сказать, какому бесславию неминуемо подвергнусь. Так не осуждай же меня, если я поставлю некоторые условия, прежде чем ради твоего спасения пожертвую всем, что для меня дорого.

– Говори, – сказала Ревекка, – я не понимаю тебя.

– Ну хорошо, – сказал Буагильбер, – я буду говорить все, как не говорит даже грешник, пришедший на исповедь. Если я не явлюсь на ристалище, Ревекка, я лишусь своего сана и доброго имени – потеряю все, чем дышал до сих пор: уважение моих товарищей и надежду унаследовать то могущество, ту власть, которой теперь владеет старый изувер Лука Бомануар и которой я воспользовался бы иначе. Таков будет мой удел, если я не явлюсь сразиться с твоим заступником. Черт бы побрал этого Гудольрика, устроившего мне такую дьявольскую западню! И да будет проклят Альберт Мальвуазен, остановивший меня, когда я хотел бросить твою перчатку в лицо выжившему из ума изуверу, который мог поверить нелепой клевете на существо столь возвышенное и прекрасное, как ты.

– К чему теперь все эти напыщенные речи и льстивые слова! – сказала Ревекка. – Тебе предстоял выбор: пролить кровь невинной или рискнуть своими земными выгодами и надеждами. Зачем ты все это говоришь? Ты выбор сделал.

– Нет, Ревекка, – сказал рыцарь более мягким голосом, подойдя к ней поближе, – мой выбор еще не сделан. Нет. И знай – тебе самой предстоит сделать выбор. Если я появлюсь на ристалище, я обязан буду под держать свою честь и боевую славу. И тогда, будет ли у тебя защитник или не будет, – все равно ты умрешь на костре, привязанная к столбу, ибо не родился еще тот рыцарь, который был бы мне равен в бою или одолел меня, разве только Ричард Львиное Сердце да его любимец Уилфред Айвенго. Но, как тебе известно, Айвенго еще не в силах носить панцирь, а Ричард далеко, в чужеземной тюрьме. Итак, если я выеду на состязание, ты умрешь, хотя бы твоя красота и побудила какого-нибудь пылкого юношу принять вызов в твою защиту.

– К чему ты столько раз повторяешь одно и то же?

– Для того, – ответил храмовник, – чтобы ты яснее могла представить себе ожидающую тебя участь.

– Так переверни ее другой стороной, – сказала еврейка, – что тогда будет?

– Если я выеду, – продолжал Буагильбер, – и покажусь на роковом ристалище, ты умрешь медленной и мучительной смертью, в такой пытке, какая предназначена для грешников за гробом. Если же я не явлюсь, меня лишат рыцарского звания, я буду опозорен, обвинен в колдовстве, в общении с неверными; знатное имя, еще более прославленное моими подвигами, станет мне укором и посмешищем. Я утрачу свою славу, свою честь, лишусь надежды на такое величие и могущество, какого достигали немногие из императоров. Пожертвую честолюбивыми замыслами, разрушу планы столь же высокие, как те горы, по которым язычники чуть не взобрались на небеса, если верить их сказаниям. И всем этим, Ревекка, я готов пожертвовать, – прибавил он, бросаясь к ее ногам, – откажусь и от славы, и от величия, и от власти, хотя она уже почти в моих руках, – все брошу, лишь бы ты сказала: «Буагильбер, будь моим возлюбленным!»

– Это безрассудно, рыцарь, – отвечала Ревекка. – Торопись, поезжай к королеве-матери, к принцу Джону. Из уважения к английской короне они не могут позволить вашему гроссмейстеру так своевольничать. Этим ты можешь оказать мне действительное покровительство, без всяких жертв со своей стороны и не требуя от меня никаких наград.

– Я не хочу иметь с ними дела, – продолжал он, хватаясь за полу ее платья, – я обращаюсь только к тебе. Что же заставляет тебя делать такой выбор? Подумай, будь я хоть сам Сатана, – ведь смерть еще хуже Сатаны, а мой соперник – смерть.

– Я не взвешиваю этих зол, – сказала Ревекка, опасаясь слишком прогневить необузданного рыцаря, но преисполненная твердой решимости не только не принимать его предложений, но и не прикидываться благосклонной к нему. – Будь же мужчиной, призови на помощь свою веру. Если правда, что ваша вера учит милосердию, которого у вас больше на словах, чем на деле, избавь меня от страшной смерти, не требуя вознаграждения, которое превратило бы твое великодушие в низкий торг.

– Нет! – воскликнул надменный храмовник, вскакивая. – Этим ты меня не обманешь! Если я откажусь от добытой славы и от будущих почестей, я сделаю это только ради тебя, и мы спасемся не иначе как вместе. Слушай, Ревекка, – продолжал он снова, понизив голос. – Англия, Европа – ведь это не весь мир. Есть и другие страны, где мы можем жить, и там я найду простор для своего честолюбия. Поедем в Палестину. Там живет мой друг Конрад, маркиз де Монсеррат, человек подобный мне, свободный от глупых предрассудков. Я проложу новые пути к величию, – продолжал он, расхаживая крупными шагами по комнате, – Европа еще услышит звонкую поступь того, кого изгнала из числа сынов своих. И ты будешь царицей, Ревекка. На горе Кармель создадим мы тот престол, который я завоюю своей доблестью тебе, и вместо гроссмейстерского жезла у меня в руке будет царский скипетр.

– Мечты, – молвила Ревекка, – одни мечты и грезы! Но если бы и осуществились они наяву, мне до них нет дела. Не назначай платы за мое избавление, рыцарь, не продавай великодушного подвига – окажи покровительство несчастию из одного милосердия, а не из личных выгод. Обратись к английскому престолу. Ричард преклонит слух к моим молениям и освободит меня от жестокости моих мучителей.

– Ни за что, Ревекка, – отвечал храмовник с яростью. – Уж если я отрекусь от моего ордена, то сделаю это ради тебя одной! Но если ты отвергнешь мою любовь, мои честолюбивые мечты останутся со мной. Склонить голову перед Ричардом?! Просить милости у этого гордого сердца! Никогда этого не будет, Ревекка! Орден Храма в моем лице не падет к ногам Ричарда! Я могу отказаться от ордена, но унизить или предать его – никогда.

– Все мои надежды – на милость Божью, – сказала Ревекка, – люди, как видно, не помогут.

– Так знай, – отвечал храмовник. – Ты очень горда, но и я тоже горд. Если я появлюсь на ристалище в полном боевом вооружении, никакие земные помыслы не помешают мне пустить в ход всю мою силу, все мое искусство. Подумай же, какова будет тогда твоя участь! Ты умрешь смертью злейших преступников, тебя сожгут на пылающем костре, и ничего не сохранится от этого прекрасного образа… Нет, Ревекка, женщине не перенести мысли о такой участи!

– Буагильбер, – отвечала еврейка, – ты не знаешь женского сердца или видел только таких женщин, которые утратили лучшие женские достоинства. Могу тебя уверить, гордый рыцарь, что ни в одном из самых страшных сражений не обнаруживал ты такого мужества, какое проявляет женщина, когда долг или привязанность призывает ее к страданию. Я сама женщина, изнеженная воспитанием, от природы робкая и с трудом переносящая телесные страдания; но когда мы с тобой явимся на роковое ристалище, ты – сражаться, а я – на казнь, я твердо уверена, что моя отвага будет много выше твоей… Прощай, я не хочу больше говорить с тобою.

– Значит, мы расстаемся, – проговорил храмовник после минутного молчания. – И зачем Бог допустил нас встретиться в этом мире! Почему ты не родилась от благородных родителей и в христианской вере! Клянусь небесами, когда я смотрю на тебя и думаю, где и когда я тебя снова увижу, я начинаю даже жалеть, что не принадлежу к твоему отверженному племени. Почему судьба так жестока ко мне, к нам с тобой?

– Люди нередко сваливают на судьбу последствия своих собственных буйных страстей, – сказала Ревекка. – Но я прощаю тебя, Буагильбер, тебя, виновника моей безвременной смерти. У тебя сильная душа; иногда в ней вспыхивают благородные и великие порывы. Но она – как запущенный сад, принадлежащий нерадивому хозяину: сорные травы разрослись в ней и заглушили здоровые ростки.

– Да, Ревекка, – сказал храмовник, – я именно таков, как ты говоришь: неукротимый, своевольный и гордый тем, что среди толпы пустоголовых глупцов и ловких ханжей я сохранил силу духа, возвышающую меня над ними. Я с юности приучался к воинским подвигам, стремился к высоким целям и преследовал их упорно и непоколебимо. Таким я и останусь: гордым, непреклонным, неизменным. Мир увидит это, я покажу ему себя; но ты прощаешь меня, Ревекка?

– Так искренне, как только может жертва простить своего палача.

– Тогда прощай, – сказал храмовник и вышел из комнаты.

Прецептор Альберт Мальвуазен с нетерпением ожидал в соседнем зале возвращения Буагильбера.

– Что с тобою, брат?! – спросил Альберт. – Ты еле держишься на ногах, и лицо твое мрачно, как ночь. Здоров ли ты, Буагильбер?

– Здоров, – отвечал храмовник, – здоров, как несчастный, который знает, что через час его казнят. Клянусь небесами, Мальвуазен, эта девушка превратила меня в тряпку! Я почти решился идти к гроссмейстеру, бросить ему в лицо отречение от ордена и отказаться от жестокости, которую навязал мне этот тиран.

– Ты с ума сошел! – сказал Мальвуазен. – Таким поступком ты погубишь себя, но не спасешь еврейку, которая, по всему видно, так дорога тебе. Бомануар выберет вместо тебя кого-нибудь другого на защиту ордена, и осужденная все равно погибнет.

– Вздор! Я сам выступлю на ее защиту, – ответил храмовник надменно, – и тебе, Мальвуазен, я думаю, известно, что во всем ордене не найдется бойца, способного выдержать удар моего копья.

– Эх, – сказал лукавый советчик, – ты совсем упускаешь из виду, что тебе не дадут ни случая, ни возможности выполнить твой безумный план. Попробуй пойти к Луке Бомануару, объяви ему о своем отречении от клятвы послушания и посмотри, долго ли после этого деспотичный старик оставит тебя живым на свободе. Ты едва успеешь произнести эти слова, как очутишься на сто футов под землей, в темнице тюремной башни прецептории, где будешь ждать суда, – а судить тебя будут как подлого отступника. Если же решат, что все-таки ты околдован, тебя закуют в цепи, отвезут в какой-нибудь отдаленный монастырь, запрут в уединенную келью, и ты будешь валяться там на соломе, в темноте, одуревший от заклинаний и насквозь промокший от святой воды, которой будут тебя усердно поливать, чтобы изгнать из тебя беса. Нет, ты должен явиться на ристалище, Бриан. Иначе ты погиб!

– Что ж, пусть будет так, как я решил прежде, – сказал надменный храмовник. – Она меня отвергла и унизила, пренебрегла мною. Для чего я стану жертвовать ей своей славой и уважением других людей? Мальвуазен, я выеду на ристалище.

Сказав эти слова, он поспешно вышел из зала, а прецептор последовал за ним, дабы присмотреть и поддержать его в принятом решении, ибо он сам был сильно заинтересован в успехах Буагильбера, ожидая для себя больших выгод в случае, если тот со временем станет во главе ордена. Мы уж не говорим о надеждах получить место, обещанное ему Конрадом Монт-Фитчетом с условием, что он всячески будет способствовать осуждению несчастной Ревекки.

Глава ХL

Но возвратимся к приключениям Черного Рыцаря. Отъехав от заветного дуба великодушного разбойника, он направил свой путь к соседнему монастырю, скромному и небогатому, носившему название аббатства Святого Ботольфа, куда после падения замка Торкилстон перевезли раненого Айвенго под надзором верного Гурта и великодушного Вамбы. Здесь после долгой и важной беседы аббат разослал гонцов в разные стороны, а на другой день поутру Черный Рыцарь собрался уезжать из монастыря, взяв с собой в проводники шута Вамбу. Перед отъездом рыцарь обратился к Айвенго и сказал ему:

– Мы с тобой увидимся в Конингсбурге, замке покойного Ательстана, куда отправился твой отец Седрик на поминки по своему благородному родственнику. Я посмотрю там на твою саксонскую родню, сэр Уилфред, и познакомлюсь с ними покороче. И ты туда приезжай, я берусь примирить тебя с отцом.

Сказав это, Черный Рыцарь ласково простился с Айвенго, который выразил пламенное желание проводить своего спасителя. Но об этом Черный Рыцарь и слышать не хотел.

– Сегодня отдыхай хорошенько, – сказал он. – Пожалуй, и завтра ты еще не в силах будешь пуститься в дорогу. Мне не нужно иного проводника, кроме честного Вамбы; он будет играть при мне роль попа или шута, смотря по его настроению.

– А я, – сказал Вамба, – готов служить вам от всего сердца. Я охотно побываю на поминках Ательстана, потому что, коли еда будет не очень сытная, а подавать будут не часто, он восстанет из мертвых и начнет взыскивать с поваров, прислуги и кравчего. А это такое зрелище, которое надо посмотреть. Я уж надеюсь, сэр рыцарь, что ваша доблесть будет мне защитой перед моим хозяином Седриком, когда мое остроумие потерпит неудачу.

– Сэр рыцарь Висячего Замка, раз уж вам угодно так называть себя, – сказал Айвенго, – боюсь, что вы изволили избрать себе в проводники чересчур болтливого и назойливого шута. Но он знает каждую тропинку в лесу не хуже любого охотника; притом, как вы сами видели, бедняга верен и надежен, как булат.

– Лишь бы он сумел указать мне дорогу. Что за беда, если он захочет позабавить меня в пути. Ну, прощай, Уилфред, выздоравливай, друг мой. Но смотри, я тебе запрещаю выезжать по крайней мере до завтра.

С этими словами он протянул руку Уилфреду, который ее поцеловал, простился с аббатом, сел на коня и поехал в сопровождении одного Вамбы.

Айвенго проводил их взглядом, пока они не скрылись в чаще окружающих лесов, потом воротился в монастырь.

Но поспав, он послал сказать аббату, что желает его видеть. Старик прибежал в испуге и с беспокойством осведомился, как он себя чувствует.