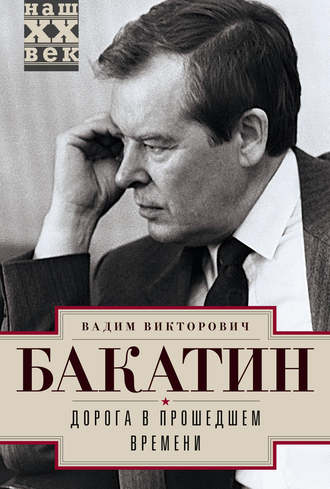

Полная версия

Дорога в прошедшем времени

Профессия – «учитель».

Образование – «среднее».

Семейное состояние – «Женат. Жена Юлия Никитична, мать – 70 лет, дети 8 лет сын, 6 лет девочка».

Имущественное состояние – «никакого».

Средства к существованию – «служба».

И далее: «В расстреле рабочих на Анжерских копях 1918 года я себя виновным не признаю. Напротив, за все время службы я не сделал ни одного обыска или ареста. Допускал собрания и митинги, рискуя собственной жизнью, за что был предан суду. При мне часто устраивались митинги под видом делегатских собраний и под видом заседаний в зданиях. 10 июля был митинг, который на Анжерских копях прошел спокойно. На Судженских копях, несмотря на мои просьбы, был разогнан чешским отрядом и местными дружинниками.

Вскоре после переворота чехами было арестовано 20 человек рабочих. Но по моей просьбе комиссариат послал делегацию на станцию с просьбой о передаче их в мое распоряжение. Все были в тот же день мною освобождены…

…Больше ничего не знаю.

Прочитал. Со слов моих записано верно. А. Бакатин».

Состоялся суд. Не знаю за что, но он получил два года принудительных работ и вернулся в Анжерку.

На этот раз все закончилось относительно благополучно.

Однако учить детей новая власть А. Бакатину не разрешила. Трудился счетоводом, вычислителем в маркшейдерском бюро шахты, бухгалтером.

В 1929 году переехали в Томск. Александр Петрович работал бухгалтером на элеваторе, Юлия Никитична преподавала. Дети вскоре поступили в Томский технологический институт. Жили в светлой квартире двухэтажного обшитого тесом дома с высокими, украшенными резьбой окнами. Об этом периоде мало что известно. Тихая жизнь. У деда была лодка, и он летом часто рыбачил. В 1934 году Александра Петровича неожиданно призвали на переподготовку среднего комсостава, где за отличное прохождение сборов премировали малокалиберной винтовкой (ТОЗ). Он и здесь, в Томске, не оставил своего увлечения. Ходил на охоту, подолгу оставаясь в тайге. Мне кажется, он просто убегал, прятался от действительности, оставаясь один на один с природой.

В стране тем временем происходили бурные события. Сокрушительным разгромам подвергались старые троцкистско-меньшевистские и новые меньшевистско-троцкистские оппозиции. Были провозглашены сталинские курсы на коллективизацию сельского хозяйства и индустриализацию страны, принимались и досрочно выполнялись первые пятилетние планы.

В апреле 1929 года XVI партконференция призывает к чистке партии и борьбе с бюрократическими извращениями государственного аппарата как одной из важнейших форм классовой борьбы. Бухгалтера А. Бакатина, конечно, выгнали со службы. Думаю, что переезд в Томск в какой-то мере был связан с этим. 1929 год, год великого перелома в стране, стал годом смены места жительства, поиска новой работы. Не думаю, что семья жила слишком спокойно, полагая, что от всех революционных вихрей социалистического строительства ее убережет крыша дома на Коммунистическом проспекте в Томске. Они боялись эту власть, боялись чекистов. У них были для этого основания. Но они не сопротивлялись, приспосабливались и жили как все, по установленным правилам. Бабушка была прекрасным педагогом, регулярно получала грамоты и звания «ударника очередного года пятилетки, строителя социализма, активно проявившего себя в социалистическом соревновании по повышению производительности труда». Образцы этих грамот, выпускаемых миллионными тиражами, оформленных в лаконичном модерновом стиле «Окон РОСТА» с лозунгами типа «СССР – ударная бригада международного пролетариата», бережно хранились вместе с документами, редкими фотографиями, семейными реликвиями.

Они честно занимались своим делом и таким образом вместе со всей страной «строили социализм», ни в малейшей степени не являясь врагами советской власти.

Только один раз они предприняли какие-то действия, оказали пассивное сопротивление. Дочь Эмилия прервала учебу в институте и была отправлена в Москву к знакомым. Это было паническое бегство от настойчивого предложения стать осведомителем НКВД.

Не сомневаюсь, что мои дедушка и бабушка знакомились из газет (в характеристике преподавателя НСШ № 10 Бакатиной Юлии Никитичны прямо записано: «систематически читает газеты») с историческими решениями XVII съезда ВКП(б), прошедшего в начале 1934 года. Знаю, что жили они тревожно, но не могу утверждать, что уже тогда почувствовали какую-то опасность в резолюции съезда, где «окончательная ликвидация капиталистических элементов, полное уничтожение причин, порождающих эксплуатацию человека человеком и разделение общества на эксплуататоров и эксплуатируемых, преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании людей выдвигались в качестве основной политической задачи новой пятилетки…».

27 июля 1937 года в Западной Сибири была хорошая, теплая погода. Пятидесятидвухлетний, почти совершенно лысый, с жесткими подстриженными щеточкой усами, физически крепкий мужчина встал до рассвета, взял рыбацкие снасти и потихоньку пустыми улицами спустился к реке. Конечно, он и предположить не мог, что последний раз видит красавицу Томь, наслаждается тишиной и прохладой раннего утра. Клев, наверное, был неплохим, потому что вернулся он довольно скоро. Оставил улов на кухне и опять прилег досыпать. Бабушке в этот день нужно было пойти в школу. Утром, перед уходом, пожарила Александру Петровичу на сковородке карасей. Он еще спал.

Вернулась она в пустой дом. На кухонном столе стояла едва начатая сковородка с пожаренной утром рыбой. Засохший кусок хлеба и вилка лежали рядом на клеенчатой скатерти.

Она рассказывала мне, что ее почему-то сразу объял страх. Этот брошенный завтрак, казалось, был знаком какой-то непоправимой, огромной беды. Удивительно, но с тех пор, всю свою оставшуюся жизнь, она не могла не то что есть – смотреть на жареную рыбу.

Мужа ее Александра Петровича нигде не было. Соседи сказали, что утром его увезли. Бабушка, наверное, все поняла. Но она хотела знать, что с ним будет, где его найти, как увидеть, что можно передать. Куда она ни обращалась, нигде ей ничего не сказали, кроме того, что он враг народа и что революционная власть поступит с ним в соответствии с советским законодательством.

Двадцать восемь лет в семье не знали, жив он или нет. Ни на какие запросы никто не отвечал. И только в сентябре 1965 года отец получил из военного трибунала Сибирского военного округа справку № 93–61/523 ж.

Дело по обвинению Бакатина Александра Петровича, 1885 года рождения, работавшего бухгалтером отделения «Заготзерно» в городе Томске, пересмотрено военным трибуналом Сибирского военного округа 19 мая 1961 года.

Постановление от 27 августа 1937 года в отношении Бакатина А.П. отменено, дело производством прекращено. Бакатин Александр Петрович по настоящему делу полностью реабилитирован, посмертно.

Подпись, печать.

Может быть, лучше ничего не знать, как ничего не знали мои родные. Они так и умерли, ничего не ведая про то, что пережил после 27 июля 1937 года их муж и отец. Они могли только догадываться, и, наверное, они здесь не одиноки. Близкие люди очень многих несправедливо пострадали в годы сталинских репрессий, и до сих пор очень мало кому удалось узнать всю правду. Мне это удалось, только воспользовавшись служебным положением в то время, когда я был большим начальником. Рассказывать об этом надо, но это трудно, поскольку я просто не могу найти слов, способных выразить чувства, которые испытал, когда держал в руках дело моего несчастного деда. Дело № 12310 по статье 58 п. 2, 10, 11 начато 27 июля 1937 года, окончено 20 августа. Строго говоря, и делом-то его назвать нельзя. Серенькая тоненькая папочка, в которой подшиты несколько довольно небрежно исписанных листочков. Донос. Анкета арестованного. Протокол допроса и решение «тройки». Все.

Дело 1920 года, о котором рассказано выше, выглядело куда солидней. Приложены масса документов, свидетельские показания, даже вещественные доказательства. Не думаю, чтобы система деградировала в бумаготворчестве. Знаю, что и нынешние некоторые наследники ЧК в состоянии из ничего трудолюбиво раздуть в «нужном» направлении многотомное дело. В 1937 году ЧК просто очень спешила. Требовалось за короткое время расстрелять много народа и отрапортовать. Под эту кампанию террора советской власти над советскими людьми и попал с миллионами других граждан СССР мой многострадальный дед.

Итак, был донос. В нем сообщалось, что долг патриота советской власти обязывает нижеподписавшегося сообщить органам, что бывший белый офицер А.П. Бакатин, работающий на Томском элеваторе бухгалтером, на самом деле является японским и французским шпионом, активным участником созданной Волконским и Эскиным по заданию зарубежной белогвардейщины кадетско-монархической повстанческой организации, в которую завербован в 1936 году Нестеровым, завербовал в нее Покровского и обязался в момент вооруженного восстания отравить хлеб и поджечь элеватор (какая «фантазия» – и отравить, и сжечь одновременно).

Фамилию, имя, отчество подписавшего я не привожу. Во-первых, писал все это не он. Все сочиняла сама ЧК. У меня нет ни малейшего желания сводить с кем бы то ни было счеты. И не думаю, чтобы дед Александр этого хотел.

Анкета арестованного (форма № 5) заполнена крайне неразборчиво, неполно и небрежно. Как будто писали чернилами по влажной бумаге. Многое просто расплылось. Наверное, в тот день было жарко, и у сотрудника, допрашивающего Александра Петровича, сильно потели руки.

– Известные нам личные данные, адрес, место работы, должность, социальное положение, служба в царской армии и чин.

– Служба в Красной армии – «нет».

– Политическое прошлое – «нет».

– Имущественное положение в момент ареста. Предлагается перечислить все движимое и недвижимое. Ответ – «нет».

– Национальность и гражданство – «русский, СССР».

– Партийная принадлежность, с какого времени и № партбилета – «б/п».

– Состоял ли под судом и следствием – «1920 г. (далее неразборчиво) задержан Томским ГубЧека».

– Состояние здоровья – (неразборчиво) «…сердце».

– Четкая подпись арестованного – А. Бакатин.

– Кем и когда арестован – «27.7.37. Том 20 НКВД».

– Подпись сотрудника, заполнявшего анкету, и дата – та же 27.7.37.

Люди спешили. Пока бабушка металась по городу, искала мужа, его уже допрашивал разомлевший от жары и, судя по тому, как он не дописывал окончания слов, еле водя ручкой по влажной бумаге, видимо, сильно уставший сотрудник.

Потом были пытки и допрос. Вопросы точно повторяли положения доноса. Ответы обвиняемого точно повторяли в утвердительной форме текст вопроса. В ужас приходишь от этой наглой «гармонии правосудия».

Все выглядело примерно так.

Вопрос: «Вы признаете, что являетесь агентом японской разведки?»

Ответ: «Да, я признаю, что являюсь агентом японской разведки».

Вопрос: «Вы признаете, что являетесь участником кадетско-монархической повстанческой организации, созданной Волконским и Эскиным?»

Ответ: «Да, я признаю, что являюсь участником кадетско-монархической повстанческой организации, созданной Волконским и Эскиным» и так далее и тому подобное.

На каждой странице внизу подпись допрашиваемого. Подпись была. Наверное, это была его подпись. Но это был не его почерк, четкий каллиграфический почерк уверенного в себе человека. Мой сильный дед не устоял перед чекистами. Он был сломлен. Абсолютно безвольной, дрожащей, неслушающейся рукой сходящая на нет подпись «Бакат…».

Вот и все. Последний документ на четвертушке бумаги: «Постановление тройки управления НКВД Западно-Сибирского края. Бакатина Александра Петровича подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества». Статья не указана. По одним данным, приговор приведен в исполнение 27 августа 1937 года, по другим – 8 сентября. Какая разница?

Конечно, и сейчас, по прошествии нескольких лет, после того как я об этом узнал, тяжело об этом писать. Но ни с чем не могу сравнить чувство острой жалости к моему несчастному деду в те минуты, когда я впервые держал в руках и читал эти ветхие, пожелтевшие листки, молчаливые, бесстрастные свидетели и свидетельства его финальных дней и часов. Его подпись на последнем листке допроса, проведенного сотрудниками тупой и слепой машины в руках большевистских приспособленцев к безжалостному сталинскому курсу.

Все эти годы меня не покидает одно абсолютно неосуществимое желание. Я пытаюсь понять, хочу узнать, догадаться, о чем он думал в те летние дни и ночи 1937 года. Что он хотел сказать мне? Он ведь знал, что скоро у него будет внук.

Конечно, и в самом кошмарном сне, в бреду ему не могла прийти в голову дикая мысль, что его внук через полвека возглавит НКВД – КГБ, ведомство его палачей и мучителей, и будет читать его так называемое дело. Если бы он хоть на йоту допускал такую возможность, наверное, оставил бы мне какой-то знак на последней странице последнего, в цепи многих в его жизни, допроса.

Что бы он мне сказал? О чем он думал? Этого я никогда не узнаю. Но я уверен, что он не завещал мне мстить. Это было не в его правилах. «Красные такие же люди, сынок».

Можно ли его упрекать за то, что не пошел до конца с «белыми», за то, что не стал «красным»?

Наши деды сделали то, что смогли. Они смогли погибнуть. Много это или мало? Как считать? Чем измерить? Их детям и внукам досталась жизнь. Жизнь строителей коммунизма. Это тоже немало. Никогда и никому в человеческой истории не удастся повторить то, что случилось в России в ХХ веке. Мы со своими отцами и дедами были свидетелями и участниками уникальных лет и событий.

Глава 2

Социалистическое детство

Дети пьяны постоянно – пьяны жизнью.

П.Ж. ТулеЧерез тридцать дней после того, как душа Александра Петровича Бакатина покинула эту землю, у него родился внук. Произошло это накануне двадцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции – 6 ноября 1937 года. Примерно в то же время, как свидетельствуют документы КПСС, в стране появился социализм. Был в основном построен. Таким образом, наше с социализмом детство началось и проходило в одно и то же время. Оно казалось мне счастливым. По крайней мере, в то далекое время, сколько себя помню, я, воинствующий безбожник, часто возносил неведомо кому какое-то подобие молитв. Благодарил за то, что повезло, что родился не в ужасной прогнившей царской России и не в буржуйской жестокой Америке, где дети страдают в нищете, работая день и ночь, а в нашем прекрасном СССР, где в Кремле постоянно думает обо мне дорогой товарищ Сталин. Хорошо помню, как в этих детских благодарностях, обращенных к подушке, я хотел жить со своими родителями очень долго, но не хотел, чтобы Сталин умер раньше меня.

Несколько позже в моих отношениях к И.В. Сталину появились другие чувства. Отроческий критицизм и недоверие. Возникли они как реакция на слащавые рапорты «Дорогому Иосифу Виссарионовичу…» о постоянно случавшихся в то время трудовых подвигах. Мои насмешливые декламации рапортов сталеваров, колхозниц, рыбаков всегда немедленно пресекались бабушкой с непонятной мне серьезностью.

Весь этот случайный скептицизм моментально исчез и сменился искренним уважением к Сталину после его смерти. Хорошо помню те небывало теплые для Сибири первые дни марта 1953 года. Многочасовое стояние на траурном митинге. Мое школьное сочинение по поводу смерти Вождя было признано лучшим среди восьмых классов.

Не думаю, что уже подведена черта под нашими общими и частными отношениями с И.В. Сталиным. Влияние этой зловещей фигуры на жизнь страны еще далеко не исчезло. Но определенно лучше, безопаснее изучать и давать оценки его деятельности, чем жить с ним в одно время. Я прожил в сталинское время пятнадцать лет, но тогда опасности этой не чувствовал, искренне считал себя счастливым и даже по-детски любил Иосифа Виссарионовича.

Я ведь и понятия не имел, что он уничтожал людей. Что мой дед был им расстрелян. Никто об этом не говорил.

Удивительно другое. Мир моего детства, создаваемый моими родителями, не был ограничен семьей и улицей. Но тем не менее окружавшие меня убогость, нищета не то чтобы не замечались, а как-то естественно входили в общий круг жизни. И детские сопереживания несчастьям, случайным смертям, бездомным и голодным, по большому счету, не делали мою жизнь менее счастливой.

В нашей детской было два окна. Одно на восток. Из него были видны стайки[2], углярки, кучи навоза, огороды. Не знаю, что прекрасного в этом перечне, но вид был изумительный. Дальше в полукилометре была железная дорога. За ней невысокие, летом красно-рыжие сопки с пунктирами обвалов по траверсам горных выработок. Над ними небо, удивительно часто меняющее свой цвет.

Второе окно вместе с дверью на широкий деревянный балкон выходило на юг. На юге был двор с погребами, волейбольной площадкой, турником и березами. А дальше соседний, такой же, как наш, трехэтажный кирпичный дом. Таких замечательных, крытых красной черепицей жилых домов с собственными котельными в городе было всего четыре. Это были новые дома – ровесники социализма. Тогда все было новым. И город, который обидно и несправедливо назывался Киселевском, состоявший из шахт и барачных поселков, заносимый сугробами зимой и утопающий в осенней непролазной грязи, тоже был новым. Мы любили его, радовались новостройкам, гордились успехами земляков-шахтеров.

Каждый день начинался веселой какофонией звуков. Гудки паровозов, гул поездов, крики петухов, мычание коров, отправляемых в стадо, бодрое пение из репродуктора… Почему-то не могу вспомнить пасмурной погоды. Как будто в детстве всегда было солнце. Помню дожди, но и они были «слепые», веселые. Все было прекрасно и пронизано солнцем. Весна и первые ручьи, смывающие накопившуюся за зиму угольную пыль. Голубые лужи и антрацитовая грязь. Скворечники и первая листва. Яркие солнечные головки одуванчиков на южном склоне железнодорожной насыпи, где мы любили сидеть за щитами, наблюдая, как очередной состав ритмично раскатывал своими колесами подложенный на рельсы пятак.

Лето – это велосипед. Это непрерывные футбольные битвы в пыли и жаре. Это прохлада подъезда или, еще лучше, погреба, в котором утоляешь жажду молоком из глиняной крынки.

Это пионерские отряды, костры и «падэспань» под баян на веранде, полной комаров, пота и трепетного общения. Это земляничные знойные поляны на загородных сопках, пронизанные звоном кузнечиков и тонким-тонким неповторимым ароматом перезревших ягод. А наша чудесная, чистейшая и тишайшая речка Чумыш, петляющая в высоких берегах по лесам и полям неведомо куда… Нет теперь таких речек…

К концу лета на американских «студебеккерах», «фордах» или на наших трехтонках привозили душистое сено. Забивали им сеновалы, ставили стога. Осенью все вместе копали картошку, молотили просо, гречку.

Зима – ожидание чуда под новогодней елкой и постоянное бесценное счастье игр короткими морозными днями. Походы на лыжах не вызывали у меня энтузиазма. Другое дело – коньки. Их приклепывали к ботинкам, точили на самодельных станках. Клюшки для русского хоккея делали сами. Заготавливали летом березовые крюки или, кто посмелее, разживались дугой с шахтовых конных дворов. Крюк прострагивали, оборачивали изолентой или резиной и оплетали тонким сыромятным ремнем. Для ручек использовали толстые прямые ветки черемухи или акации. Они прекрасно пружинили. Такой клюшкой хорошо получался удар «хлюпом».

Мы жили совсем рядом с единственным в городе стадионом «Шахтер». Его каток, всегда открытый для детей, был нашим вторым домом. Порезанный после хоккейных баталий лед не ленились к вечеру залить. Зажигали прожектора, включали музыку, и каток снова заполняла уже более прекрасная публика. Все вместе и каждый в отдельности, подчиненные тайному, одному льду известному закону, творили чудо, называемое вечерний каток. Если ты был обладателем редких в начале 50-х годов коньков, которые назывались «канады», ты мог бешено мчаться против общей круговерти, лавируя как слаломист, вызывая счастливый визг той, вниманию которой эта опасная глупость и представлялась.

Когда началась война, я не заметил. Я этого не помню. Помню, что война была. Помню, как она закончилась в мае сорок пятого на солнечном, красном от флагов городском стадионе ликованием множества людей. И я в этом участвовал, восседая на отцовских плечах. Пишу только о том, что помню. Я был еще мал и рос вместе с войной, переживал вместе со всеми, ненавидел фашистов и Гитлера, старался не отставать от дворового мальчишеского братства. Мы изготавливали оружие. Как настоящее. Даже пулеметы с трещотками. Рыли за огородами окопы, блиндажи, подземные ходы. Мы серьезно играли в войну, каждый раз побеждая фашистов.

Собирали и менялись редкими в первое время почтовыми марками. Выше всего ценились марки о фронте, о героях. Постепенно их становилось все больше и больше. А. Матросов, Н. Гастелло, В. Талалихин… Число наших кумиров росло. Все хотели быть летчиками. Мы, мелюзга, страшно завидовали тем, кто, закончив седьмой класс, шел не в ФЗО, а уезжал в загадочный Фрунзе поступать в летное училище. Нам же ничего не оставалось, как подрастать.

Появились эвакуированные. В нашу квартиру подселили симпатичную пожилую супружескую пару эстонцев. Приехали тети из Подмосковья с маленькими дочками. Десять человек жили в двух комнатах. Но тесноты я не запомнил.

Вместе с новыми незнакомыми словами: «бандеровцы», «спецпоселок», «власовцы» – пришли и другие поселенцы, жившие по окраинам за колючей проволокой.

Не могу отфиксировать, когда и как оказались в городе немцы Поволжья. Их было много, и такое впечатление, что они были всегда. Мальчишеским кумиром стал вратарь сборной города по футболу, которого звали Карл. Он был из немцев Поволжья и, наверное, до войны играл в серьезных командах.

Появились пленные немцы. Вначале их водили на работу колоннами под охраной с собаками. Позже некоторых из них расконвоировали.

Прекрасно, как сейчас, помню: бабушка открывает дверь, в светлом проеме высокая, серая, в длинных одеждах, в характерной шапочке с козырьком, совсем не страшная, скорее жалкая, фигура. Бабушка идет на кухню. Фигура стоит и бесцветными глазами смотрит на меня. Это худой мужчина. Я смотрю на него. Бабушка возвращается. Происходит обмен, и у меня оказывается сделанный из тонких досочек маленький грузовичок на деревянных колесиках. Дверь опять закрывается на крючок. Бабушка говорит: «Это немец. Какой ужас…»

Абрам, немец из военнопленных, жил и работал в нашем дворе, выполняя любую работу за копейки. Потом он ушел на шахту. Женился. Построил дом в Вахрушевском поселке. И таких было немало.

Через дорогу от нашего дома была больница. Ее называли «белой» по цвету стен. Во время войны там был госпиталь. В нем работала хирургом моя мама. Девичья часть двора ходила ухаживать за ранеными, устраивала время от времени концерты. Мальчики толпились у дверей.

Осталось ощущение напряженного ожидания, с которым слушали сводки, извергаемые черным бумажным кругом репродуктора. Помню, как все кричали, радовались и бежали в соседнюю комнату, где всю стену занимала карта европейской части СССР. «Киев! Наши взяли Киев!!» И я со всеми разглядывал на зеленой карте этот загадочный Киев, отмеченный кружочком в красной звездочке.

Детским потрясением, запомнившимся на всю жизнь, явилось для меня возвращение с войны солдата. Это был сын живших на третьем этаже Патрушевых. Он пришел на костылях, без ноги и потом все время сидел на балконе, грустно смотрел на нас. Была весна 1946 года… Я закончил первый класс с похвальной грамотой. А это значит – родители были обязаны выполнить мое желание. Конечно, другого желания, кроме как иметь футбольный мяч, в то время у меня не могло быть. Это была трудная задача. Мячи не продавались. Где его взять? Не знаю, как это произошло, но мама купила футбольный мяч у мамы Патрушева. «Сыну он все равно теперь не нужен…» – сказала та.

Настоящий довоенный футбольный мяч. Его разбили во дворе за неделю. А потом все лето зашивали, клеили камеру.

Патрушев осенью поступил в нашу школу, в десятый класс. В свое время война не дала ему доучиться.

Сейчас трудно в полной мере разделить воспоминания раннего детства времен войны с информацией, полученной позже из рассказов вернувшихся с фронта родных. Помню, по крайней мере, одно письмо. Солдатский треугольник, полученный от мужа жившей у нас с маленькой дочкой тети Мили, сестры отца. Письмо Дмитрия Алексеевича Шигина было полно любви, юмора, бодрых описаний солдатского быта, иллюстрированных рисунками. Я гордился дядей Димой и мамиными братьями: Николаем, Владимиром, Василием, Константином Куликовыми, воевавшими еще с Финской войны. Николай Афанасьевич Куликов погиб на фронте. Трем другим повезло больше. Они были зенитчиками на разных фронтах. Написали письмо К.Е. Ворошилову, чтобы свели их в одну батарею. Просьбу удовлетворили. Вместе отвоевали всю войну, вынесли от начала до конца блокаду Ленинграда.