Полная версия

8 полюсов Фредерика Паулсена. Путешествие в мир холода

В точке настоящего Северного полюса установлен титановый флаг России. Об этом факте западные политики потом говорили, как о ничего не значащем – но говорили почему-то очень эмоционально.

По истечении полутора часов принято решение подниматься. Прожекторы снова выключены, чтобы сохранить заряд аккумуляторов. Это самый сложный этап экспедиции. Представьте себя где-то далеко, в центре темной долины безлунной ночью. Единственная звезда светит на небесном своде: это крошечная полынья четырьмя километрами выше. По плану волны, испускаемые несколькими радиолокаторами, должны помочь пилоту сориентироваться, как киту по пению своих сородичей. Но в наушниках только удаленное потрескивание, создаваемое помехами шумового фона двигателей судна. Евгений Черняев надеется поймать чистый сигнал, приближаясь к поверхности, но даже на 1000 метрах так ничего и нет. «Мир-2» потерялся во мраке. Как позже выяснилось, два из четырех локаторов вышли из строя и не посылали сигнала.

Рассказывая об этом моменте, Фредерик Паулсен берет фломастер, чтобы нарисовать в центре огромного листа крошечный батискаф, затерянный в Северном Ледовитом океане: «Наверху многолетний лед, – объясняет он, – тысячи квадратных километров льда во всех направлениях. Вот здесь полынья – рядом с судном, которое больше не отвечает. Кислорода хватит на три или четыре дня, но если не найти полынью, то это не спасет. Известно, что чем больше времени проходит, тем труднее положение. Мы дрейфуем в одном направлении, лед в другом. С каждой проходящей минутой вероятность найти сигнал от локаторов уменьшается. За пределами аппарата темнота. Мы полностью потеряны, без связи. Слышны только отдельные шумы».

Тревожный момент: пилот Евгений Черняев безуспешно пытается восстановить связь с поверхностью. Несколько десятков минут «Мир-2» провел в темноте, в ловушке под припаем.

В темноте реперы теряются очень быстро. Нужно думать, не паниковать. На 600 метрах Евгений Черняев останавливает двигатели. Наступает тишина, он прислушивается. Сигнал оставшихся двух локаторов очень слабый. Даже радиосвязь с судном потеряна. Следует определить возможное отклонение в пути аппарата, его скорость подъема, чтобы найти местоположение полыньи.

«Черняев не находил пути, чтобы доставить нас на поверхность, – вспоминает Майк Макдауэлл. – Я видел, насколько он был сосредоточен. И мы тоже были напряжены. Мы начали подшучивать по поводу нашего возможного исчезновения…»

Фредерик Паулсен рассказал, что в течение восьми или девяти часов погружения ему нужно было постоянно хорошо осознавать происходящее, оставаться сконцентрированным на инструкциях техники безопасности и выполнять их. В тот момент, когда Черняев остановил двигатели, напряжение на борту «Мир-2» достигло предела. Чтобы рассказать об этом, Фредерик Паулсен изображает внутреннее напряжение командира, которое отразилось на его замкнутом и дрожащем лице: «Он так сжался, сконцентрировался. Нужно сделать все возможное, чтобы попытаться поймать сигнал. Ученые рассчитали, что наши шансы выбраться оттуда были примерно 50 на 50!» Вероятно, самым странным в этот напряженный момент было спокойствие Фредерика Паулсена: «Рассказали несколько анекдотов, и я заснул, думаю, на полчаса. Больше делать было нечего…»

Евгений Черняев запускает двигатели: он поймал несколько сигналов. Нащупывает их опять, поднимается зигзагом. Наконец, вспышка прожекторов «Академика Федорова» появляется на контрольном экране глубоководного аппарата. Перед тем как всплыть, «Мир-2» слегка касается корпуса судна.

Фредерик Паулсен вышел первым. Он замахал фуражкой, испуская рев победы и облегчения. Он ни о чем не сожалеет. «Этот стресс, – говорит предприниматель, – плата за возбуждение от личного участия в приключении, в великой научной экспедиции. Посмотреть видео два месяца спустя, сидя в кресле, это совсем не то, что мне хотелось. Я должен быть в гуще событий!»

2 августа 2007 года стало поворотным моментом в современной истории Арктики. Ледяной массив этим летом значительно сократился. Впервые для научного сообщества стало очевидным, что полное исчезновение льда летом неотвратимо и срок исчисляется не веками или десятилетиями, а, вероятно, годами. Как известно, Северный Ледовитый океан содержит значительную долю мировых запасов углеводородов, а таяние льдов ускорит разработку месторождений, поэтому понятны взволнованные недружелюбные отклики на «завоевательный» жест Артура Чилингарова, этот нержавеющий российский флаг на дне океана посреди международных вод…

Министр иностранных дел Канады среагировал в тот же день: «Мы уже не в XV веке. Сейчас нельзя объехать свет, установить там свой флаг и захватить территорию». Его российский коллега Сергей Лавров прекрасно парировал, что Россия не собиралась захватывать Северный полюс, маленький титановый флаг оставлен как символ российских стремлений. Но Артур Чилингаров не считает нужным разряжать обстановку. «Арктика всегда была российской, и она будет российской, – сказал он. – Россия всегда расширялась к северу и к Арктике. Мы счастливы, что на дне океана, там, куда не ступала нога человека, был установлен российский флаг. И мне наплевать, что по этому поводу говорят какие-то там зарубежные деятели».

Фредерик Паулсен, человек, без которого, несомненно, эта экспедиция не состоялась бы, в рамках этой полемики хладнокровно замечает: «Американцы установили свой флаг на Луне. Я не думаю, что они настаивают на том, что Луна принадлежит им. Я не думаю, что можно найти хотя бы одно российское официальное заявление, подтверждающее, что целью этой экспедиции было отстаивание своего права на территорию Северного полюса».

Как всегда, Фредерик Паулсен ищет ответ в науке. За четыре месяца до погружения к полюсу он отправился в экспедицию на «Таре», шхуне, которая собиралась повторить трансполярное путешествие Нансена. Предприниматель участвовал в финансировании европейской исследовательской программы, названной Damocles. «Говорящее название», – улыбается он. Для него Северный Ледовитый океан – это мир, который нужно изучать и защищать, а не завоевывать.

В своих экспедициях Фредерик Паулсен вовсе не склонен к донкихотству – ему больше свойственна британская сдержанность. Именно она объясняет, почему его старший сын Жан-Фредерик, которому тогда был 21 год, только после погружения к Северному полюсу начал осознавать происходящее. «Перед экспедициями отец на всякий случай знакомил нас с определенными людьми, – рассказывает он. – Вообще-то я не сильно беспокоился, что отец кочует по труднодоступным местам, но эта история заставила меня задуматься. Я не отдавал себе отчета в той опасности, которая грозила ему лично, поскольку он всегда нам демонстрировал уверенность и спокойствие. Когда отец рассказал о вышедших из строя локаторах и радио, ледовой полынье, которую они не могли найти… я понял, что могло произойти. Я вдруг снова подумал о людях, с которыми нас знакомил отец, и мне все стало понятно. Он сделал все, чтобы в случае чего мы ни в чем не нуждались».

Поль-Николя, младший сын, добавляет: «На этот раз я действительно понял, что мой отец не боялся ни боли, ни смерти. Это произвело на меня сильнейшее впечатление. Можно подумать, что он просто один из везунчиков, но он, со своей стороны, умеет делать все возможное, чтобы крепко держать удачу за хвост».

Счастье и облегчение: Фредерик Паулсен глубоко дышит после восьми часов, проведенных в недрах «Мира-2».

2 августа 2007 года Анатолий Сагалевич осуществил самое рискованное погружение в своей жизни. Более опасное, чем многочисленные посещения затонувшего «Титаника» с Джеймсом Кэмероном, более опасное, чем изучение затонувшей в Баренцевом море после взрыва торпеды подводной лодки «Курск», которое он делал по заданию российского правительства. Вечером этого исторического дня, хотя солнце и отказывалось садиться над Северным полюсом, он взял свою расстроенную гитару и запел для своих спутников с «Академика Федорова». Для него, как и для Фредерика Паулсена, арктические исследования – это наука, труд, романтика и дружба.

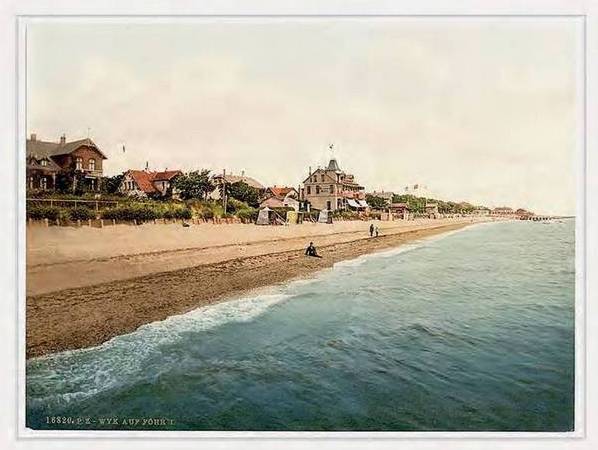

Фёр – один из Фризских островов, залитый волшебным светом.

Глава 1

На север

На самом севере Германии, там, где Дания цепляется за Европу, полоса дюн защищает маленький архипелаг. Это Фризские острова, насквозь продуваемые штормами Северного моря. Каналы говорят о том, что земля отвоевана у болота, и все, что возвышается над плоским рельефом, – соломенные крыши домов и курганы бронзового века.

В центре архипелага находится круглый, как мир, остров Фёр, родина семьи Паулсен. Иногда зимой, когда снег покрывает песчаные равнины при отливах, острова на горизонте напоминают корабли в ледяном плену. Север начинается в Фёр.

Фёр, как и его окрестности, населен фризами, упрямым народом, отличающимся самобытностью и языком, который называется ферринг[5]. В поисках удачи в открытом море многие из них исчезли навсегда – это был «остров вдов и сирот». На плафоне одной из трех церквей острова макет корабля, подаренный как приношение по обету. Матфей Счастливый, капитан судна, родом из Фёра, завещал два огромных подсвечника церковному приходу. Фредерик Паулсен любит подводить своих друзей к серой стеле, рассказывающей о его «incredibilis successu»[6]: Матфей Счастливый к моменту своей смерти, в 1706 году, добыл в водах Гренландии 373 кита.

Остров Фёр в Северном море, колыбель семьи Паулсен. Веками его населяют китобои – и рассказывают тут о своих арктических эпопеях.

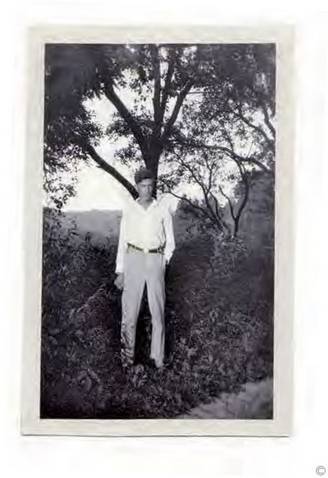

Необычная жизнь Фридриха Паулсена, отца Фредерика[7], началась здесь в 1909 году. Его мать, одетая словно принцесса, носит традиционные чепец и колье, его отец – чиновник Рейха. Чтобы дать шестерым детям высшее образование, семья Паулсен переезжает на материк: в Киль, крупный немецкий порт на Балтийском море, расположенный с другой стороны полуострова Ютландия. Здесь Фридрих растет, очень быстро обнаруживает страсть к театру, философии и литературе – фотографии запечатлели его с книгой в руках во всех возрастах. Еще одним увлечением становится кинематограф. Лицеистом он пишет критические статьи для газеты в обмен на бесплатные места в кинотеатре. Фридрих преподает латынь и учит русский. Юноша поражает пастора и преподавателей независимостью своего мышления.

Кейк Арфстен и Отто Паулсен, бабушка и дедушка Фредерика Паулсена, оба – из старинных родов острова Фёр.

Тем временем началась Смута. Прямо перед перемирием 1918 года, именно в Киле, вспыхнул бунт немецких матросов. В 20-х годах двадцатого столетия плодятся группки, лиги и экстремистские партии. Вовлеченный в этот поток, юный Фридрих в 15 лет бросается в объятия Народной германской партии, но поворачивается к ней спиной, когда та попадает под влияние только что вышедшего из тюрьмы активиста Адольфа Гитлера. Отныне Фридрих Паулсен сочувствует социалистам.

Он успешно выдерживает экзаменационные испытания, получая степень, эквивалентную нынешней степени бакалавра, и после долгих разговоров с отцом выбирает для дальнейшего образования медицину. Что движет им? Желание развернуться? Предчувствие темных лет в Германии? Как бы то ни было, он хочет получить специальность, которой можно заниматься в любой стране. Из Киля обучение приводит его во Франкфурт, где он открывает для себя эндокринологию, в Грац в Австрии, затем снова в Киль. В 1933 году, во время прихода к власти Гитлера, молодой человек, как социал-демократ, противостоит первым проявлениям террора нацистов. По словам самого Фридриха Паулсена, его поведение сообразуется с фризской самобытностью – быть в оппозиции доминирующему мышлению своего времени. В то время как Фридрих Паулсен заканчивает подготовку диссертации в Киле, он публикует трактат, изобличающий убийство адвоката-социалиста, отца товарища по лицею. Его арестовывает гестапо. В тюрьме молодой человек бросился на двух тюремщиков, которые его избивали: «Я фриз. Фризов безнаказанно не бьют». В конце жизни Фридрих Паулсен рассказывал эту историю, заверяя, что эти два человека были столь удивлены, что перестали его бить.

В тюрьме в течение полутора лет он обнаруживает еще одно достоинство родного языка – ферринга. На этом диалекте, который никто не понимал, он может свободно общаться с товарищем по камере, попавшим сюда с соседнего острова: «Мы воздвигли стену вокруг себя – это был наш мир». До него доходят тревожные слухи. Нацистская власть арестовывает политических оппозиционеров на выходе из тюрьмы, чтобы отправить их в Дахау, первый концентрационный лагерь. В день освобождения на помощь ему приходит семья: «Гестапо поджидало меня у главного входа. Мои родители договорились с тюремным священником, который вывел меня через часовню».

Документы и билет на поезд у него в кармане, молодой человек обнимает родных и без промедления прыгает в первый же поезд, отбывающий в Швейцарию. Фридрих Паулсен получает диплом медицины в Базеле, посещает другие города Европы: Париж, Лондон, Копенгаген. В тюрьме он размышлял о своём будущем, и в этих мыслях видел себя в Швеции, работающим на благо общества. Так что путь изгнанника ведет на север. 31 июля 1935 года, в день своего 26-летия, Фридрих Паулсен садится на паром до Мальмё. «Весь путь я провел на носу, – расскажет он позднее. – Сидя на якоре, я смотрел, как медленно приближается шведский берег, и в первый раз после выхода из тюрьмы я был совершенно счастлив. Я знал, что эта новая жизнь принесет мне удачу».

Фредерик Паулсен-старший обучается медицине в Германии. Через год, в 1934 нацисты заключат его в тюрьму, выйдя из которой, он бежит в Швецию.

Фраза, услышанная на острове Фёр, вероятно, сыграла свою роль в том, что молодой медик оказался на севере. «Hi wiar so arig, dat ham a braanjknoop baast…» Эта присказка на ферринге перекликается с будущим Фридриха Паулсена. Так говаривали островитяне-китобои: «У него аж гипофиз лопнул, вот до чего он был зол на нас». «Hi wiar so arig…» О чем тут речь? Дело в том, что, разделывая туши, моряки замечали, что некоторые железы китообразных разрушены. Фридрих Паулсен специализировался в области эндокринологии. Он мог понять глубокий смысл этого выражения. Гормоны – это вестники состояния организма, химические субстанции, которые должны передавать информацию от мозга к различным органам. Гипофиз – железа, расположенная в основании мозга у всех позвоночных, среди прочих производит гормон стресса; он настолько напряжен во время последней схватки, когда кит погибает от рук охотников, что действительно может лопнуть.

Во время обучения в Германии Фридрих Паулсен заметил, что исследования фокусируются на стероидах, половых гормонах. Как всегда, находясь в противотоке, он выбирает исследование пептидных гормонов: гормонов мозга, синтез и секреция которых контролируются гипоталамусом.

Фридрих Паулсен выучил шведский с удивительной быстротой. Через год после приезда в Швецию он публикует первую статью на шведском, посвященную исследованиям гормонов. В 1939 году он женится на шведке Маргарете Лилжекист в Стокгольме. В 1942 году получает шведское гражданство и идет на военную службу как врач. Фридриху понадобилось семь лет, чтобы стать Фредериком. Очень быстро ему стали поступать предложения работать в крупных лабораториях. Молодой ученый отказывается от предложения немецкой Hoechst (мосты в Германию сожжены) и говорит «да» голландской Organon, которая поручает ему открыть исследовательскую лабораторию по пептидным гормонам в Швеции. Работая в одном подвале с юным датским биологом Евой Франдсен, он разрабатывает метод извлечения, очищения и производства адренокортикотропина (АКТГ), гормона стресса. Фредерик Паулсен и Ева Франдсен единственные в мире, кто умеет это делать. Рынков сбыта этого продукта на тот момент почти не существует. Но все меняется в 1948 году, когда два американских исследователя обнаруживают, что АКТГ обладает ярким терапевтическим действием: он дает превосходный результат при лечении астмы и полиартрита.

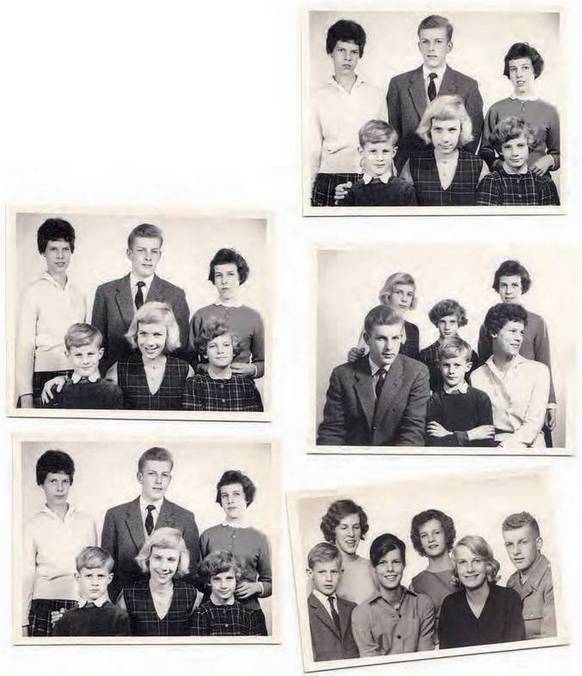

Фредерик, младший ребенок в семье, со своим братом и четырьмя сестрами. После развода родителей его, единственного из детей, воспитала Ева, новая жена отца.

Первый сын супругов Паулсен, Отто, появился на свет в 1940 году, за ним – четыре девочки. Последний ребенок, Фредерик, родился в 1950-м, в год, когда отец создал на свои собственные средства лабораторию, которая вскоре невероятно разрастется. Тогда молодому медику не удалось привлечь ни одного крупного партнера. Итак, в основном за счет собственных средств Фредерик Паулсен-старший организовал Nordiska Hormon Laboratoriet[8], которая должна производить АКТГ в промышленных масштабах… в помещении площадью 60 квадратных метров в Мальмё. Вот из чего выросли будущие лаборатории концерна «Ферринг», современного предприятия с миллиардными оборотами.

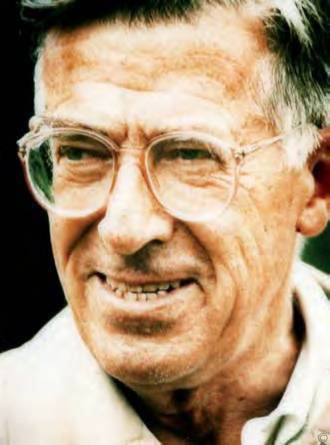

Благодаря врождённой интуиции Фредерик Паулсен-старший создал одно из самых влиятельных предприятий мировой фармацевтической промышленности. Когда его спрашивали, в чем ключ к успеху, ученый отвечал, что просто не следовало думать о доходах. «Успех, – говорил он, – это результат счастливого стечения обстоятельств».

Фредерик Паулсен вспоминает о своем отце, имя которого он носит, как о необычном человеке: «Это был эрудит, гуманист. Однажды я спросил у него, почему дома нет энциклопедии. Он мне ответил: «Что ты хочешь знать?» Он знал все… За столом мы говорили о хеттском языке, этимологии слов, о науке… Ценность для него представляли прочитанные книги и полученные знания. Несомненно, истинно протестантские ценности. Это был один из буржуазных эрудитов, которых называли тогда в Германии «gebildetes Bürgertum»[9] – исчезнувшее сегодня выражение, французский эквивалент которого был, вероятно, «honnête homme»[10]. Образованность была чем-то социально значимым».

Своим успехом лаборатории «Ферринга» многим обязаны Еве Франдсен, блестящему химику.

Отец, сбежавший из Германии и объехавший Европу прежде, чем начать жизнь с нуля в новой стране, человек, который выучил русский, чтобы лучше понимать революционную страну, был, как говорит его сын, «гражданином мира». Отцу он обязан интересом к истории и стремлением к универсальным знаниям. «Мой отец гордился, когда мы получали знания ради знания. Мы испытывали к нему огромное уважение. В то время дети не были, как сегодня, друзьями своих родителей».

Еще одно качество, унаследованное Фредериком Паулсеном от своего отца, это независимость мышления, стремление думать самому, то, что в юности сформировало довольно строптивый характер. «Нелегко быть рядом с человеком с таким складом характера, – вспоминает он. – Я им сильно восхищался, но и у меня, как у всех, был переходный возраст. Мне было 16 лет, когда я покинул дом. Отправился жить в Стокгольм вплоть до получения аттестата».

Это время, когда Фредерик Паулсен-младший словно колеблется между обожанием отца и отрицанием его авторитета. Отец остался чрезвычайно антигермански настроенным, сын решает поехать учиться в Германию. Но он также оправдывает свой выбор отказом следовать моде, по воле которой в конце шестидесятых годов студенты отправлялись в Соединенные Штаты целыми чартерными рейсами – как всегда, отказ от господствующей идеологии. «Я поехал в Киль, – рассказывает он. – В тот же университет, что и мой отец, чтобы изучать химию. Но я не думал идти по его стопам. Напротив, в это время у меня сложились два убеждения. Первое, что я не буду работать на моего отца и его организацию, потому что они были капиталистами… Когда он спросил мое мнение о будущем предприятия, я ответил ему: «Отдай его работникам!». Второе убеждение: я поклялся себе, что никогда не буду жить в Швейцарии, этой стране мелких буржуа. Вот, что я думал в 18 лет, – с едва уловимой улыбкой говорит человек, через сорок лет перенесший в окрестности Лозанны свой фармацевтический холдинг, унаследованный от отца. – Жизнь так устроена…»

Завершив обучение химии в Киле, Фредерик Паулсен возвращается в Швецию, чтобы продолжить обучение управлению в Университете Лунда, рядом с Мальмё. «Я пользовался великодушием системы, внедренной Улофом Пальме, который платил за студентов! Я также развил там предпринимательскую деятельность, поднимая университетский паб и вкладывая понемногу в недвижимость. Все это выглядело очень скромно». Во время одного из пребываний в семейном доме в Фёре, который отец выкупил разрушенным и восстановил в 1960-х годах, Фредерик Паулсен знакомится с Фолькертом Фалтингом, сыном крестьянина с острова и студентом факультета языкознания. Фолькерт Фалтинг вспоминает эту первую встречу. Высокий молодой человек в очках в толстой черной оправе, немного угрюмый или скорее молчаливый, оказавшись перед ним, выпалил: «Die Heringe der Nordsee sind größer als die Heringe der Ostsee?» («Сельди Северного моря намного больше, чем сельди Балтийского?»).

Германия, 1960-е. Первые шаги международной компании.

Фолькерт говорит, что размышлял над этим зашифрованным посланием в течение двадцати лет, прежде чем понял, что это была первая фраза в учебнике немецкого языка для шведских школьников. Фредерик Паулсен-младший попытался учить немецкий в школе, как иностранный язык. Дома родители говорили на шведском, каждый со своим акцентом (отец с фризским, мать – с датским). «Когда я поступил в университет, в возрасте 20 лет, я не говорил ни слова по-немецки. Мой отец был настолько антигермански настроен, что воспротивился тому, чтобы я учил этот язык!»

Фредерик Паулсен воспитывался на шведском, выучил английский в 11 лет, читая научно-фантастические романы – он был настолько увлечен ими, что исчерпал все шведские издания. Освоил датский, проглатывая «Тарзана» – другую страсть детства. Французский стал домашним языком общения после 30 лет. Языки – его богатство.

В 20 лет Фредерик и Фолькерт строили планы на будущее. «У него была идея фикс: отправиться к труднодоступному острову, – вспоминает Фолькерт. – Он заставил меня поклясться, что первый из нас, кто станет богат, возьмет другого на этот остров…» «Мы сошлись на путешествии к Фарерским островам, где говорят на языке викингов, – добавляет Фредерик Паулсен. – Это казалось нам символом далекого, недоступного». Юноши также пишут письмо королю Тонга с предложением купить остров из его архипелага. «У нас даже не было подтверждения о получении. Мы были разочарованы…»

В 1960-х и 1970-х годах происходит стремительный рост лабораторий «Ферринг». В 1954 году Фредерик Паулсен-старший смог выкупить доли своих партнеров и переименовать компанию, выбрав новое название в честь острова Фёр и своего родного редкого языка, фризского. Положившись на развитие предприятия в тех географических зонах, где крупные бойни гарантировали бесперебойную поставку свиного гипофиза, «Ферринг» быстро завоевала значительную долю североевропейского рынка. Начиная с 1961 года производство синтезированных пептидных гормонов открыло новое поле для исследований. Десмопрессин, выпущенный в продажу как антидиуретическое средство под названием «Минирин», становится бестселлером продаж. «Гевискон», открытый случайно, успешен как средство, применяемое при лечении желудочных расстройств. В 1973 году группа компаний «Ферринг» начинает международную деятельность, открыв в Киле свой первый за пределами Скандинавии завод по производству препаратов.

В начале 1980-х Фредерик Паулсен передает управление исследованиями своему сыну. Сам же он возвращается на Фёр и посвящает себя сохранению фризской культуры.

В 1975 году Фредерик Паулсен завершает обучение и понемногу погружается в дела фирмы. Молодой человек вывел из себя отца: «Он был взбешен, что я поступаю по-своему. Я очень любил студенческую жизнь. Он же считал, что несерьезно торговать пивом и прожигать жизнь в обществе многочисленных подружек». Если спросить, думает ли Фредерик Паулсен, что его отец был разочарован тем, что сын не пошел по его собственным стопам в медицину, то ответ предпринимателя категоричен: «У него не было подобных намерений. У него уже был сын-медик…»