Полная версия

Иркутск новогодний

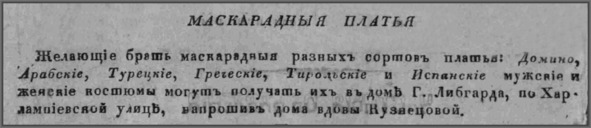

«Имею честь довести до сведения иркутской публики, что во время святок можно у меня получать хорошие маскарадные платья, с платой от двух до пяти руб. сер. за вечер», – это сообщение Либгарды оставили в газете в 1861 году. Выдача платьев производилась в доме госпожи Анны Ивановны Либгарт, купчихи второй гильдии, а потом её сына, господина Карла Антоновича Либгарта, на Харлампиевской улице. И в 1865 году в Иркутске те же Либгарды держали прокат маскарадных костюмов. «Имею честь довести до сведения иркутской публики, что во время святок можно у меня получать хорошие маскарадные платья, с платой от двух до пяти руб. сер. за вечер», – писал Либгарт.

Отец Карла, Антон Осипович Либгарт известен по иркутским летописям. Это он в 1851 году построил собственный самолёт (так назывался плашкоут), чтобы перевозить пассажиров через Ангару. Если заглянуть в старые газеты, то увидишь, что семейство Либгарт, помимо серьёзных своих занятий, было увлечено самыми разными фантастическими новинками. То Либгарт продаёт собственный гармонифлют – музыкальный инструмент с воздушным резервуаром, невиданный, конечно, в Иркутске. А то уже в 1865 году торгует в провинциальном Иркутске новейшими фотогеновыми лампами, которые в России появились совсем незадолго до этого. Иркутский краевед, писатель Валентина Рекунова нашла сведения, что Либгарт был любителем фейерверков. Показывал иностранец изумлённой публике «и вертящиеся колеса, и вензеля, и щиты, и аллегорические фигуры». Видимо, из тех же глубин и любовь его семейства к маскарадным костюмам, которую иностранцы ещё в самом начале второй половины XIX века начали сдавать иркутянам в аренду.

«Ах, танцовали до 4 утра!»

– Бежим на Большую, там, против Благовещенского храма катание! Большое катание! – девушка подхватила подругу, и они побежали по улице. Шел декабрь 1875 года. В Иркутском благородном собрании 28 декабря, в воскресенье, был назначен маскарад при двух оркестрах музыки. А на Большой, на следующий же день, было открыто катание на коньках. Шел легкий снежок, играл военный оркестр, и вдруг катающиеся расступились – несколько пар начали танцевать кадриль, прямо на коньках… К большому удовольствию публики они исполнили танец, аплодисменты, крики: «С Рождеством! Браво!».

«Ах, танцовали до 4 утра», – писала иркутская гимназистка подруге, рассказывая про рождественский вечер в 1888 году. «Несмотря на массу мальчиков, праздник прошёл очень чинно, хотя и весело», – сообщало «Восточное обозрение». Однако в эти годы в иркутских газетах заветное слово «ёлка» вы встретите скорее не в красивых зарисовках о Новом годе, а в довольно сухих отчетах – о новом годе говорили языком цифр.

40 платков, ситцу на 3 рубашки и 3 платья – это не список из лавочки, или магазина. Это подарки на елочку для бедных детей Олонков в 1884 году. К 1870—1880 годам ёлка в Иркутской губернии постепенно перестала быть только милым обычаем в домах интеллигенции и купечества, ей открыли двери училища, школы и собрания. На ёлки собирали деньги всем миром «в пользу» училища, школы, арестантского приюта, детей погибших солдат… В Олонках в 1884 году собрали 42 рубля 50 копеек, и купили на них ситцу, платочки, книжки и учебные пособия. Не забыли, конечно, и конфеты. К кулечку с конфетами всегда давали что-то более нужное: шапки, рукавицы, материал для рубашек.

В 1887 году ёлка, устроенная в пользу Малышевского сельского училища, собрала 146 рублей. На 91 рубль были куплены подарки и угощения. Дети получили шапки, катанки. Более 50 рублей ушли «в пользу училища». Что это значило? Это будущий капитал, на который училище могло покупать книги, глобусы, карты… Часто ёлки устраивали бескорыстные учителя, энтузиасты, благодаря которым удавалось не только повеселить детей, но и помочь училищу. К примеру, учительница Алексеева, назначенная в 1885 году в школу в Голуметь, сумела впервые в истории поселка собрать деньги на рождественскую ёлку. Жители прониклись к ней таким доверием и уважением, что не задумываясь откликнулись на призыв собрать денег на ёлку.

Это прекрасная особенность елок того времени. Праздник ёлки использовался не только для того, чтобы повеселить детей, сделать маленьким бедным ребятишкам чудесный вечер. Это был способ собрать какую-то сумму для школы, училища на будущее. Иногда собранных денег хватало, чтобы положить на счет в банк, чтобы купить книги и учебные пособия. Потому отчеты о сборе средств на елочные праздники печатались в газетах. Например, в конце 1881 года в Нижнеудинске была устроена благотворительная ёлка, после которой осталась солидная сумма – 572 рубля 77 копеек. Как сообщил директор училищ Иркутской губернии в «Циркуляре по восточно-сибирским учебным заведениям» (июль 1882 года), эти деньги в числе прочих благотворительных взносов пошли на постройку Нижнеудинского уездного училища. Еще 226 рублей пожертвовали на училище устроители праздничного бала в Тулуне. Ёлка, устроенная 30 декабря 1884 года в Бохане в пользу идинского приходского училища, собрала 228 рублей. 189 рублей 21 копейка были потрачены на сам праздник, 38 рублей 79 копеек остались на попечении блюстителя училища. В том же 1884 году около 87 рублей были собраны на ёлку в Тайтурке. 41,5 рублей тайтурцы отдали на украшение ели и подарки малышам. А 46 рублей направили в банк «в распоряжение инспектора народных училищ». Он должен был проследить, чтобы местное училище получило книги и учебные пособия на всю «елочную» сумму.

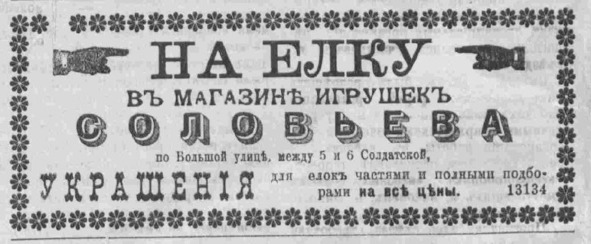

Очень часто магазины давали скидки на украшения елок для училищ и школ

В 1885 году с ёлки в Голумети, устроенной той самой учительницей Алексеевой собрали 199 рублей. Для сравнения, в смете 1889 года по иркутскому сиропитательному училищу на ёлку и катушки закладывалось только 30 рублей. Учительница Алексеева сумела собрать почти в семь раз больше. В результате удалось отложить в Госбанк 100 рублей на основание запасного капитала училища. Общественность строго следила за тем, чтобы праздничные деньги не уходили куда попало. В газетах встречаются требования напечатать отчеты о проведенных ёлках в поселках. А однажды встретилось нам и письмо из Балаганска, авторы которого сетовали, что сумма на ёлку была собрана неплохая, но потрачены деньги были неумно.

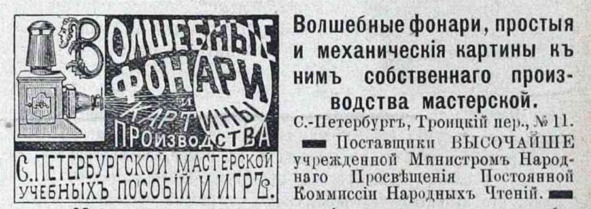

В Иркутском приюте для арестантских детей 30 декабря 1899 года «в присутствии директрис и директора» была устроена благотворительная ёлка. Под туманные картины волшебного фонаря детям читали сказки «Конёк-Горбунок» и «О рыбаке и рыбке».

Волшебные фонари часто использовались на рождественских елках Иркутска

В нагорном училище в 1900 году, на ёлке, устроенной по инициативе господина Воскресенского, раздавалась «масса подарков для детей, в большинстве довольно значительных» – катанки, блузы. Но каждому ребёнку досталась и игрушка, и бонбоньерка. Дети смеялись над «комическими картинами» волшебного фонаря. Газета «Восточное обозрение» в конце 19 века рассказывала, как впервые побывали на иркутской ёлке маленькие буряты. «Любопытно бы представить себе этих маленьких детей-монголов со сверкающими глазками около европейской ёлки, украшенной по западному обычаю бонбоньерками.

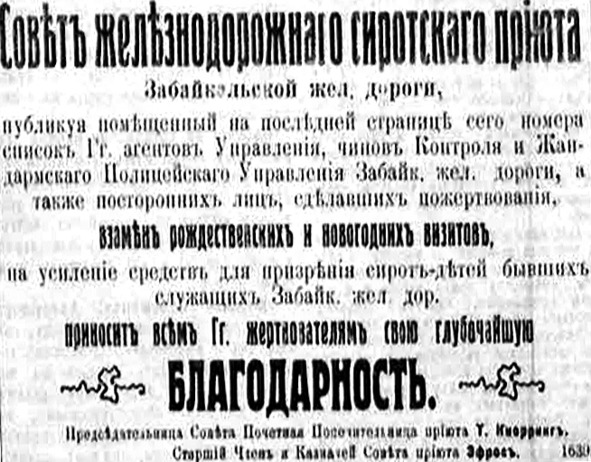

По традиции заведения, которым помогали с елкой, размещали благодарности в газетах.

Мы много бы дали, чтобы посмотреть этот восторг маленьких азиатских глаз. Припомните, что около этой ёлки веселятся в Германии, в коттеджах Англии, ёлка горит в Америке у независимого янки, и около той же ёлки группируются дети отдалённой Сибири…» – писала газета «Восточное обозрение».

Как ставили ёлку в конце 19 века в домах, мы немного можем узнать, если прочитаем письмо геолога Владимира Обручева к родным. Будучи с семьей в Иркутске в 1889 году, он писал о том, как его сын Воля, впервые увидел рождественскую ёлку: «Она была довольно богато украшена золотой и серебряной мишурой, обвешена хлопушками и медовыми пряниками. Парафиновые свечи сияли, конечно, светлей, чем пламя пахнущих медом восковых свечек моего детства. И все же в то время, когда мой мальчик смотрел на никогда невиданное великолепие сперва издали в робком благоговейном молчании, затем, осмелев, носился, ликуя вокруг и, наконец, дошел в своей смелости до того что укусил острыми зубками хвост низко висевшего пряничного чудовища (произведение моей еще не опытной в этом деле жены), мне становилось все грустнее и грустнее. Мне не хватало поэтических, капающих восковых свечей, дешевых краснощеких яблок, старого рождественского хорала, твоего любимого старого лица, слово, давно отзвучавшего, давно ушедшего собственного детства и вместе с тем того небесного волшебства, которое могут созерцать только детские глаза».

«Волшебство в трех действиях»

«Не злой, мягкий, не особенно вредный, среднего ума, но весьма воспитанный человек, Пантелеев быстро сошелся с иркутским обществом… Пантелеев любил представительство, устраивал балы, рауты…» – вспоминал о военном генерал-губернаторе Александре Ильиче Пантелееве редактор «Восточного обозрения» Иван Попов. С прибытием его в Иркутск 1900 году оживилась общественная жизнь. И тогда же расцвели разнообразные елочные торжества. Какие только чудесные праздники в это время не устраивались! Особенно любила ёлки и новогодние балы супруга генерал-губернатора, Александра Владимировна.

В январе 1901 года было устроено два маскарада в Общественном собрании, особенно ярким было тот, что состоялся 6 января. Его и посетили господин Пантелеев с супругой. Публики собралось так много, что с трудом можно было двигаться по залу и соседним комнатам. Масок же оказалось мало, а выделявшихся своей оригинальностью даже слишком мало, отмечали придирчивые иркутские колумнисты. Тем не менее, газеты сохранили для нас краткое описание нескольких масок «на злобу дня». В те годы вызывала много волнений переправа на Байкале, 1900 год был богат на трагические случаи, потому посреди маскарада разгуливал матрос, символизировавший собой тяготы байкальской переправы. Была и некая маска с надписью о праздничном отдыхе приказчиков. Сами приказчики устроили вечер 7 января, и тоже с костюмами. На вечер пришло очень много публики в масках и без масок, сообщали газеты. Из костюмов изящнее других были: «Снегурочка», «Цветочница».

Елочные подарки и украшения в провинцию заказывать приходилось за 2 месяца.

В январе 1901 года Александра Владимировна организовала большую ёлку в городской управе для бедных детей. С двух часов дня 6 января коридоры управы были наполнены детьми в пестрых костюмах, около 260 человек. Ёлку по традиции прятали – она была роскошно убрана в зале управы, но двери в зал были закрыты. В четвертом часу после чаепития дети были допущены к ёлке. «С каким неподдельным торжеством юный гость ёлки тащил своего четырех-пятилетнего братишку или сестренку к этой чудной рождественской ёлке!», – писали газеты. Дамы и офицеры встали в хоровод вместе с детьми, и позволили плясать, бегать и веселиться у ёлки, поедая орехи и пряники. Самые бедные дети после ёлки получили, кроме доставшихся всем конфет и игрушек, полушубки, ватные пальто. Январские газеты 1901 года сообщали, что некую «ёлку в городской Думе» посетил его высокопреосвященство архиепископ Тихон, а также «господин главный начальник края с супругой». Госпожа Пантелеева с дочерьми и другими дамами устроила игры и раздавала подарки. Весьма вероятно, речь шла об одном событии, ведь управа и Дума были в одном здании.

Ровно через год усилиями госпожи Пантелеевой в городском театре был дан грандиозный бал-маскарад для подкрепления средств благотворительного общества «Утоли моя печали…», на собранные средства предполагалось начать устройство приюта и богадельни. На сцене театра была устроена японская беседка, освященная фонарями. В ней продавали шампанское, фрукты. Над зрительным залом сиял большой электрический фонарь, от которого спускались в ложи светящиеся гирлянды. Во время дивертисмента выступала труппа Розетти, акробатка-танцовщица Романос и итальянская капелла. А в фойе театра стояли киоски с фруктами, шампанским, конфетти, серпантином и конвертами для игры в почту. Играл итальянский оркестр, исполняя попурри из оперетт, пела шансонетка из ресторана «Деко». Масок было мало, но были замечены «Бутылка шампанского», «Сушка», «Дедушка Мороз», «Клоун» и «Рогожка».

А 6 января 1902 года в городском театре был дан детский спектакль «Вот так пилюли», который представляли как «волшебство в трех действиях, с провалами, превращениями и исчезновениями…». Антрепренер Кравченко увидел, что у многих детей билеты на дальние ряды, и велел отдать им первые места. Особенно детей впечатлило превращение человека в индюка. (Имеется ввиду волшебная опера-водевиль «Вот так пилюли! Что в рот, то спасибо!» Д. Т. Ленского, которую в свое время ставил в Иркутске купец Василий Баснин).

6 января 1903 года пожарные Иркутска были подняты по команде – на городском детском катке полыхает огонь! Пожарные с баграми, топорами, бочками мчатся к месту возгорания. А там…. Счастливые смеющиеся люди. Пожарные увидели огни и бросились спасать людей. А это было новогоднее представление – сотни бенгальских огней вспыхнули во время показа сцены «Фрам», затёртый льдами». Сейчас нам остаётся только гадать, что изображали бенгальские огни – может быть, известный пожар на знаменитом полярном судне. Однако, как показывает историческая хроника, Новый год иркутяне встречали весело и ярко. А взрослые умели устраивать детям самые невероятные сюрпризы. В Новый год с 1902 на 1903 год в клубе приказчиков состоялся розыгрыш подарков для детей. Приказчики через газету хвастали, что в нынешнем году их ёлка была богаче прошлогодней «как по ценности подарков, так и по убранству». Но детей ценность подарков волновала меньше, они ждали чуда… Представьте, что вы попали декабрьским вечером 1902 года в Иркутское Пушкинское училище, что в Нагорной части Иркутска. Огромный зал, дети в карнавальных костюмах… И вдруг разочарованный гул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.