Полная версия

Лекции по искусству. Книга 4

Главенствующий при дворе Медичи, как, впрочем, при любом рыцарском дворе, в культуре, где прославляется прекрасная дама и, где идея прекрасной дамы была соединена с именем Симонетты Веспуччи, с именем Джулиано или Лоренцо Медичи, с именем Анджело Полициано – именно все это и является точным соединением с именем Боттичелли. И то, что их уже нет, и то, что они давно ушли, и то, что они воплощаются в его сне, и то, что он может запечатлеть этот свой сон на полотнах объясняет, почему обе эти картины так прекрасны. Особенно «Рождение Венеры». Особенно тот ее фрагмент, на котором она стоит, прикасаясь кончиками ног к раковине, с развивающимися золотыми волосами, что сам по себе давно уже стал отдельной и многократно репродуцируемой картиной. Зато в «Primavera» показан зеркально-дробный образ, а может быть и зазеркально-дробный. То, что называется «отразившийся во всех зеркалах». И в зеркале бесподобный образ Хлои, бегущей от Барея, с тем самым цветком хмеля в зубах. И в Флоре, которая приходит и становится Весной в платье, а может быть совсем и не в платье, похожая на какую-то прекрасную утреннюю птицу, входящую в этот мир. Ее одеянье заткано цветами, и она берет их из подола и разбрасывает вокруг. И они становятся цветами земли. А самое интересное в том, что поскольку Хлоя бежит с веточкой хмеля, то и тема весны связана с темой хмеля, который варят и который бурлит в крови. Поэтому у нее лицо похоже на сомнамбулу – весеннее, плывущее. Глаза такие немножечко пьяные, неопределенная странная улыбка скользит по лицу и такие руки, кривенькие ножки. То есть в ней бездна женственности, прелести, манкости. Я уже не говорю об этой застенчивости и зябкости центральной фигуры. То ли Мадонна, то ли Венера, то ли Богородица, над головой которой парит Купидон. Ее странный, вялый и застенчивый жест и, конечно, три грации, развивающие тему Флоры. Они такие бесплотные и плотные одновременно, вне чувственные и чувственные, как сказали бы современные кинорежиссеры – сверхчувственные фигуры. Фигуры, в которых чувственность, как бы исчезла, но тут же проявилась с наибольшей полнотой и неуловимостью. Это невероятно. Это мог сделать только он – Боттичелли и сколько бы мы не пытались это объяснить, сколько бы мы не пытались это описать – и струящиеся ткани, и владение линией, разве можно описать дуновение гения? Нет, это невозможно. И потом, в «Рождении Венеры», в самой композиции есть такая жестковатость, есть такая разделенность на правую и левую половину: на раковину, на условный лес, как декорации в тех постановках, которые оформлял Боттичелли.

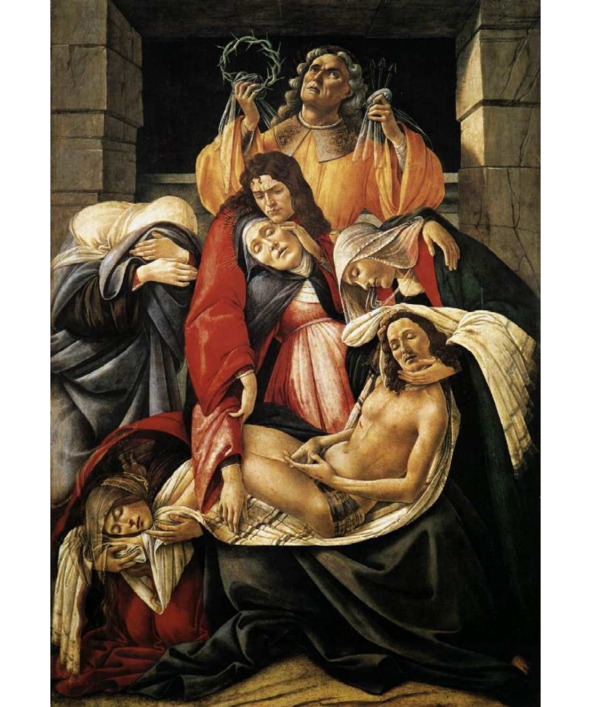

Я вообще очень люблю его творчество, но оно необыкновенно неровное. На меня в Берлине большое впечатление произвела его картина «Пьета» – она из его поздних работ. Я видела ее раньше в репродукции и никак не ожидала, что она так прекрасно написана. Совершенная по форме, и вместе с тем, в этом изломанном, сломленном, молодом теле, такая трагичность и энергетика. Это, то ли оплакивание юного погибшего Бога, то ли оплакивание Лоренцо, то ли оплакивание Джулиано, то ли оплакивание Савонаролы – этого безумца. то ли оплакивание того времени, которое было для него всем – его жизнью, его дыханием, его дружбой и его любовью.

«Пьета»

В этой картине отражен такой всеплачь, общее рыдание и мощнейшая энергетика, которой гораздо больше, чем в других его вещах: в «Клевете», в «Святой Зиновий». Это очень мощная картина, также как «Покинутая», в которой мы видим фигуру, сидящую на ступеньках, за закрытыми дверями. Двери закрыли, жизнь кончилась и лоскут синего неба – там, за стеной. И никогда уже двери не откроются, и никогда уже ничего не вернется. Всё! Это очень трагический финал.

И все-таки, из всех картин, которые я видела, наверное, «Весна» производит самое мощное и глубокое впечатление. В искусстве очень важно, когда ты сказал все и не сказал ничего. Он сказал в этой картине все. И показал эту фигуру Меркурия и отрезок такого жизнедеятельного времени природы. Всего лишь полгода, где все начинается с марта и кончается сентябрем, когда только вот-вот начинают расцветать деревья и вот они уже все опадают. Там все! И вместе с тем вы можете говорить и говорить, разматывать этот клубок и сматывать, потому что вы никогда не сможете понять эту мощь до конца, потому что великое произведение, живущее в веках, имеет тайну и это тайна настоящая, а тайна никогда неназываема. И в этой картине хранится очень глубокая тайна и поэтому до конца она неназываема.

Судьба Боттичелли была очень тяжела, потому что после смерти Лоренцо Великолепного и особенно после сожжения Савонаролы, которая последовала в 98 году, он, по всей вероятности, стал просто безумен. Его любили все, уж очень он был славным, хорошим человеком. Говоря обывательским языком – комфортным, толерантным и ни на кого не похожим художником, далеко заглядывающим вперед. Говорят, что он был забыт уже при жизни и по нему очень горевал Леонардо, который, мягко говоря, не отличался особым сочувствием к людям. Он описывал, как шел по Флоренции и увидал человеческую фигуру, похожую на птицу, распластавшуюся на деревянном заборе, и он никак не мог понять, кого она ему напоминает. Он прошел мимо и только потом понял, и написал: «Это же был мой Сандро». Именно так, «мой Сандро». В эти слова Леонардо вложил любовь и нежность, а такие слова ему были не свойственны.

Мне кажется, что в искусстве ХХ века есть все-таки один художник, которого мы можем назвать, если не учеником, то очень глубоким последователем Боттичелли. И таким человеком, я абсолютно в этом убеждена, является Амедео Модильяни. Его образы были очень близки образам Боттичелли.

Амедео Модильяни – итальянец, флорентинец, закончивший Флорентийскую академию. Он, как никто, знал и вещи Боттичелли, и его иллюстрации к «Божественной комедии». Но дело не в этом, а в том, что Модильяни, как и Боттичелли – великий поэт линии. Все его фигуры не просто очерченные формы, созданные через линии. Его стекающие вниз линии создают ритм определенной жизнеформы. И у него есть не только магия ритма, которая так характерна для Боттичелли. Не только определенное чувство музыкальности. Он по внутреннему состоянию очень близок к Боттичелли. Эти его глаза без зрачков, эти длинные вытянутые шеи, покатые плечи. Как все это напоминает Симонетту. А самое главное, во всех его вещах есть та же самая интонация глубокого и абсолютного одиночества, которая свойственна Боттичелли. Он даже по своему эмоциональному настрою, по своему эмоциональному миру, необыкновенно близок к Боттичелли. Возможно, против этого утверждения можно что-либо возразить, но мне кажется, что Модильяни подлинный последователь Боттичелли – сознательный или бессознательный, я этого не знаю. Увы, но художники не всегда называют своих «отцов» и мне неоднократно приходилось в этом убеждаться.

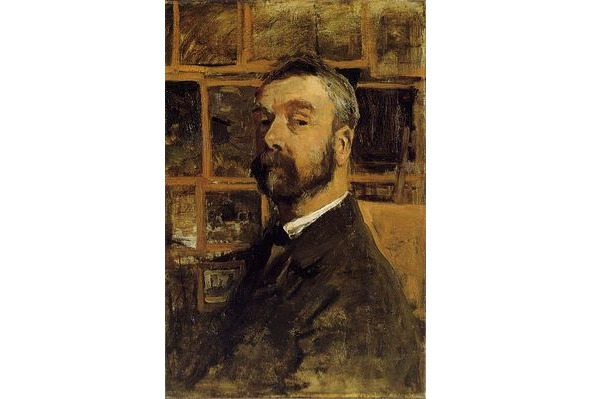

Боттичелли оставил нам свой очень интересный автопортрет. Он написал картину, которая называется «Поклонение волхвов». В ней перспективная точка картины сходится на том месте, которое называется ясли или вертеп. Там – на троне, сидит Мадонна с младенцем, стоит Иосиф и, конечно, в ее чертах мы узнаем все ту же Симонетту. Рядом расположилась семья Медичи. Справа – Лоренцо и его двор, слева – Джулиано и его двор. Джулиано изображен стоя, согнув одну ногу в колене и чуть выставив ее вперед. Очень хорошо виден Лоренцо. Но я думаю, что там показаны еще два человека. Они находятся близко от трона Мадонны и это предки дома Медичи – Козимо и, так называемый, Джованни ди Биччи Медичи – основоположник банкирского дома.

«Поклонение волхвов»

Мы многих узнаем на этой картине. Но есть еще один персонаж. Справа. Он стоит в полный рост, на нем желтый плащ донизу. Он стоит у самого края картины и смотрит на нас. Это и есть автопортрет Сандро Боттичелли.

Собственно говоря – это автопортрет любого художника, так или иначе смотрящего сквозь столетия, протекающих мимо, и соединяющий нас – зрителей, со своим временем, делая причастными к своей эпохе. То есть, как я говорю в таких случаях, такие вещи творят нашу память, творят свое, а заодно и наше бессмертие.

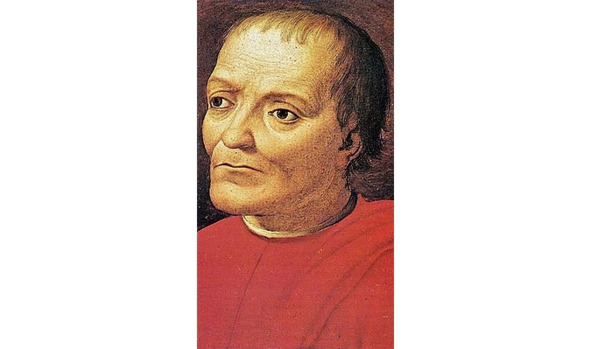

Джованни ди Биччи Медичи

В чем ценность автопортрета Боттичелли. Это абсолютно исключительный автопортрет и в нем есть одна уникальная черта. Эта черта и есть сам автопортрет внутри картины. Все-таки тогда, а именно в середине XV века, такая вещь, как помещение своего, явно выраженного автопортрета, внутрь картины или вообще отдельно, было явлением не очень распространенным. Это была очень большая редкость. Такая потребность в автопортрете, а не мода начинается несколько позднее и это один из самых первых и подробных автопортретов. Подробных, потому что в рост. Он не погрудный, не профильный – он в рост. И здесь художник отстраненно рассматривает самого себя, как личность. Он, как бы размышляет сам о себе: кто он здесь и зачем он здесь.

Показав себя внутри очень определенной картины, где изображена семья Медичи, он указывает на то, что является частью этой семьи. А что значит быть частью этой семьи? Он же показал себя в той части, где изображены портреты академии Медичи. И там находятся тот же самый Браманте, Полициано, портреты современников. То есть, он показывает себя в семье, в академии Медичи, потому что они сидели всегда, как бы за одним столом. Он говорит: «Посмотрите, как я жил. Я – Сандро Боттичелли, был членом этой семьи, я был членом этой группы, я был придворным Медичи, я был их другом, я был членом их Академии. Был и не был. Я только частично был. Но на самом деле я – мост. Мост над бездной. Почему? Потому что он сам чувствует себя этим мостом, перекинутым над бездной и соединяющим два космоса. Он смотрит на нас, идут века, мы проходим мимо этой картины.

Я видела ее совсем недавно на очень большой выставке в Лувре. И это была выставка, посвященная дому Медичи. Очень интересная. На ней я снова увидела «Поклонение волхвов». И я специально посмотрела на его автопортрет и удивилась тому, как он выпукло соединяется с общей композицией, вот этой рекой – друзья Академии, семья. И вместе с тем, он отделен от всего этого. А как он смотрит на нас. Он обращен только к нам. Он понимает, что через него время пойдет туда, вперед. Он – художник с историческим сознанием. Поэтому я считаю, что это очень великий автопортрет, свидетельствующий о глубочайшем уме, глубочайшем осознании своей миссии и о том, что это человек мыслящий себя исторически, то есть как участник исторического процесса, отстраненный от себя.

И хотелось бы сделать последнее замечание, очень и очень важное, а для меня интересное. Оно касается того, что на протяжении XV века или кватроченто, во Флоренции, тема «Поклонения волхвов» была написана бессчетное количество раз. Просто уверяю вас – не было ни художника, ни скульптора, никого другого, кто не писал бы на эту тему. Эта тема бесконечна и продолжается до сих пор. Она о том, как Каспар, Мельхиор и Валтасар – три великих волхва, пришли в ясли и принесли дары младенцу. Но художники, пишущий этот сюжет во Флоренции XV века, изображают не ясли, а какое-то общественное место.

В одном журнале была статья, в которой говорилось о том, что Медичи были создателями такой организации – не подумайте, что речь идет о тайном ордене – нет. Они были создателями определенной организации, к которой принадлежали сами и в которую входили посвященные люди. И называлась она «Орденом волхвов». Почему именно так? Потому что они чувствовали себя волхвами – первыми людьми с сознательным и историческим мышлением, которые, действительно, пришли первыми, чтобы возвестить о новой эпохе и новом времени.

Уникальность Боттичелли, даже сама постановка вопроса об уникальности Боттичелли, не совеем правомочна. Существует какое-то количество имен, может 100, а может 10 или 5, представляющие собой тот внутренний, глубокий голос, с которым ты идешь по своей жизни. То, что идет, живет и развивается с тобой, когда ты впервые видишь ту или иную картину, не уходит из тебя никогда. Она входит в тебя, как мир, когда ты на нее смотришь.

Когда я была молоденькой, то я видела Боттичелли во сне. Я видела фильмы во сне – сны о Боттичелли. Настолько он глубоко связан с моей потребностью в красоте и в романтизме. В нем есть та недосказанность, которая должна быть в чувствах, в восприятии мира, в жизни. В нем есть какая-то абсолютная красота, которая не является абсолютной красотой пропорций и форм – она в чувственном восприятии формы, немножечко, самую малость, приправленная горечью, одиночеством, пустотой декаданса. То, что очень свойственно нам – людям ХХ века.

Я знаю своих художников-современников или художников начала ХХ века, но их здоровье, их оптимизм, их боль или их трагичность, быть может, не так близки мне, как сочетание этой невысказанной до конца боли и не выраженного до конца восторга, который есть у Боттичелли.

Именем Боттичелли подписывается целый ряд других художников, его именем называют картины, которых он никогда не писал. И это случается не потому, что картины подделывают, а потому что точное авторство установить сложно. Возможно, это были какие-то заказы, писавшиеся в разных мастерских, но что интересно – на них повторяется один и тот же женский тип.

Если посмотреть на картины Филиппино Липпи, то очень часто встает вопрос – это Боттичелли или это Липпи? А когда Гирландайо написал большую фреску, связанную с семьей Тренбони, то часть этой фрески поместили в Лувре, перед входом в «Итальянский зал», и на ней внизу написано Боттичелли. А это совсем не Боттичелли, это – Гирландайо. Иногда, даже пишут, что Гирландайо – это Боттичелли. Видите, какое происходит смещение.

Винсент Ван Гок

Винсент Ван Гог

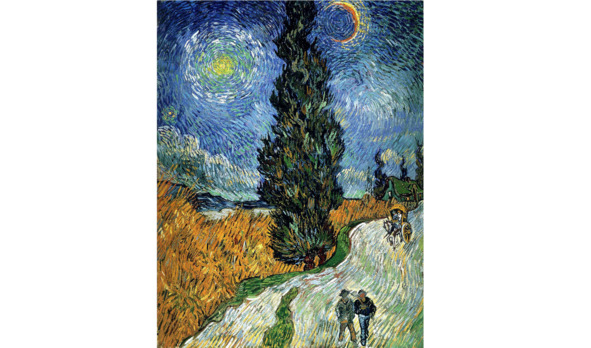

Если бы меня попросили одной фразой определить творчество Винсента Ван Гога или написать эпиграф к его творчеству, я бы ответила словами самого Винсента Ван Гога: «Творчество – это огненная печь». Лучше сказать, невозможно. И этой плавильней является он сам. Посмотрите на любую из его работ, начиная от самых ранних и кончая последними творениями. Конечно, они очень отличаются друг от друга. Но все они несут в себе напряженность и высочайшую температуру. На пределе возможностей. Цвет, форма, композиция, пластическое движение цветов, улиц, солнца – все это так велико, что по-другому определить его невозможно.

Винсент Ван Гог умер в 37 лет – классический возраст гения. Но что интересно – как художник, он работал очень мало. Не полных 10 лет. И если говорить о том, что представлял собой Ван Гог, и без чего нет этого имени, образа и понятия, то это его последние 4 года жизни. Два года в Париже, один год в Арле, один год в больнице Сен-Реми и в Овер-сюр-Уаз, где он и умер. Можете себе представить, что это такое, какое это напряжение всех сил! Это его работа. Если все это суммировать с тем, как он жил, в каких условиях работал, то представить себе сейчас жизнь такого рода и такой интенсивности, практически невозможно. Посмотрите на его работы: «Подсолнухи», «Кипарисы» или его портреты. Вы увидите, что такое огненная печь творчества.

Подсолнухи

Но начнем с самого начала. Винсент Ван Гог родился в 1857 году, в голландской провинции Северный Брабант, в маленькой деревушке, в семье протестантского пастора. Это имеет большое значение не только потому, что он сам какое-то время был пастором и подумывал над тем, не стать ли ему священником, а еще и потому, что это протестантское провинциальное пасторство очень сильно повлияло на его внутренний склад характера, на его мировоззрение, его отношение к жизни и людям. Мы еще вернемся к этому, потому что тот этап жизни Ван Гога имеет очень большое значение для всего его творчества.

Кипарисы

Дорога с кипарисом и звездой

Пшеничное поле с кипарисом

Зеленое пшеничное поле с кипарисом

Кроме этой даты стоит отметить еще одну. Это 1872 год, так как с этого момента начинается его переписка с братом Теодором, который был моложе Ван Гога на 4 года. Они были связаны друг с другом, как сообщающиеся сосуды – один без другого просто немыслим в сегодняшней истории культуры. И прежде, чем мы будем говорить о самом Ван Гоге, его жизни, «Ночном кафе» и других картинах, я хочу сказать о том, что творчество этого человека имеет как бы два аспекта: живопись и литературное творчество. Его письма к брату, письма к художнику Эмилю Бернару, еще к одному художнику, сыгравшему в жизни Ван Гога огромную роль – Полю Гогену, да и к целому ряду других адресатов, составляют многократно переизданную книгу «Письма Винсента Ван Гога».

Впервые полное академическое собрание этих писем в двух томах вышло на русском языке в 1935-м году. С тех пор, и в России, и во всем мире, это собрание регулярно переиздается. Эти письма представляют собой мемуарный литературный труд – историческое исследование, редчайшее описание времени, людей, глубочайшую по искренности и по какому-то почти потоку сознания интимную исповедь о самом себе, и о своем творчестве. Поэтому письма Ван Гога существуют, как самостоятельные литературные произведения, помимо всего прочего.

Без этих писем историкам искусства было бы очень сложно или почти невозможно исследовать его творчество. Мы постоянно его цитируем. Представьте себе, он пишет картину и каждый раз она сопровождается небольшим эссе – его небольшим пояснением для нас – зрителей, как нам лучше смотреть ту или иную работу, и что мы должны в ней увидеть. И он это делает не специально, а лишь потому, что хочет поделиться своими переживаниями. Вот еще один огненный момент, высокотемпературный акт творческого переживания своих произведений.

Еще он был очень одинок. И его письма есть ни что иное, как очень широкое общение с близкими ему людьми. Поэтому, я полагаю, что наследие Винсента Ван Гога имеет вот такие два аспекта: его творчество и его переписку. Я уже говорила о том, что он родился в Голландии. Ван Гок был голландцем, но являлся художником французским, потому что художественное крещение он получил от своего первого учителя – голландского художника Антона Мауве в 1881-м году. Он очень любил своего учителя, но характер Ван Гога был таков, что, если он с чем-то был не согласен, то мгновенно расставался с людьми. Так случилось и с Мауве.

Антон Мауве

Когда Ван Гог, в 1888 году узнал о его смерти, то посвятил ему одно из своих самых замечательных, пленительных и светлых произведений – это «Цветение персикового дерева». «Мы все друг другу братья под сакурой в цвету». На самом деле, это не сакура – это персиковое дерево. Но оно было вот так написано. Когда вы смотрите на него, то понимаете, что эти ветки дерева раскинувшиеся, как какой-то шатер, вовсе не шатер, а центр вселенной. Мы все друг другу братья под сакурой в цвету. У него очень много произведений посвящено каким-то людям или каким-то событиям, то есть все то, что он пишет, очень связано с ним и прежде всего с его переживаниями.

Цветение персикового дерева

Он не получал академического художественного образования, он просто родился гениальным художником. Так бывает, хотя для того, чтобы все-таки стать художником, надо иметь за плечами какую-то школу. И он, все-таки, каким-то образом, ее получил. И прежде всего, благодаря своему брату Тео, который всю свою жизнь работал в компании «Гупиль и Ко», которая имела свои филиалы во многих местах и Тео очень успешно работал в ней.

В 1886-м году Ван Гог приехал в Париж и жил в нем с некоторыми перерывами до 1888-го года. Он поступил на специальные курсы изящных искусств Кормона, что было очень важно для него. Можете себе представить, что в то время, когда он поступил на эти курсы, там учился такой художник как Анри де Тулуз-Лотрек. Эти курсы посещал также Эмиль Бернар и очень много французских художников, так называемой, классической парижской школы. И прежде чем рассказывать о том, как он работал в Париже с 1886 по 1888 год, я хочу отметить, что он находился в блестящем окружении художников, в момент расцвета и парижской школы, и нового французского искусства. Тогда это искусство представляло собой такое созвездие имен, которое сейчас знает даже самый малообразованный человек. Просто понаслышке. Это и Клод Моне, и Ренуар, и Сесли, и Писсаро – французские импрессионисты, сейчас я не буду их всех перечислять. Это и другая школа, к которой принадлежал Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Поль Сёра, Поль Гоген и, конечно, Сезанн.

В искусствоведческой литературе или искусствоведческой классификации есть такая очень большая терминологическая или художественная разница. Мы говорим импрессионисты, имея в виду Клода Моне. А когда мы говорим постимпрессионисты, то имеем в виду таких художников как Ван Гог, Сезанн, Гоген, Тулуз-Лотрек, Сёра. Чем они отличаются друг от друга? Конечно, без импрессионистов, этой второй группы, названной мной, не существовало бы. Потому что импрессионисты совершили главный переворот в мировом и европейском искусстве второй половины 19-го века. Их героем перестал быть сюжет, их героем перестал быть рассказ, их героем стал солнечный свет. Они создали совершенно новый художественный метод видения натуры, ее описания и самое главное – совершенно другой подход к манере и технике живописи. Но импрессионизм я бы назвала методом, потому что импрессионизм шире живописи и включает в себя поэзию, музыку и множество других культурных дисциплин.

А вот что касается постимпрессионизма, то все это очень условно. Никакой такой группы, как импрессионизм, постимпрессионизм не имеет. Это просто имена. Мы позже их объединили. Если импрессионисты были объединены еще при жизни, то художников-постимпрессионистов мы объединили позже. А представляли они собой не группу и не товарищество. Они представляли собой отдельно существующую личность со своим собственным миром, со своим собственным абсолютным одиночеством, не коммуникативностью, собственными художественными идеями и не похожими ни на кого.

И хотя Поль Сезанн для всей живописи 20-го века является, как бы патриархом, существует постимпрессионизм и русский. Что касается Лотрека и Ван Гога, то они не могут иметь никакого продолжения и продолжателей. Они могут иметь только подражателей.

Несмотря на то, что Тулуз-Лотрек был основоположником современного рекламного плаката, все равно, это были очень резкие и яркие индивидуальности. Но из них самым непоправимым, самым неповторимым, самым уникально-одиноко-единственным, создавшим целый художественный мир, конечно, является Винсент Ван Гог – человек абсолютно тотально-одинокий.

Когда он был в Париже, у него возникла уникальная пасторская идея объединить художников в коммуну или в сообщество. Но, в сообщество не по художественным интересам, как у импрессионистов, а в социальную коммуну. Такая идея взаимной помощи или взаимной поддержки. Он говорил, что художники «больших бульваров» – импрессионисты и художники «малых бульваров», должны объединиться в такого рода единую художественную коммуну для того, чтобы помогать друг другу жить или выжить. Это была утопия. Из этого ничего не получилось, но эти годы, эти два года, которые он провел в Париже, явили миру того художника, которого мы сейчас знаем.

Они все очень сильно увлекались японским искусством. На картинах Лотрека и Ван Гога мы видим это влияние. Это, собственно говоря, новое представление о пространстве, это очень интересное композиционное построение и самое главное – отношение к натуре. Именно в этот момент начинает складываться тот абсолютно неповторимый стиль Ван Гога, по которому мы его мгновенно и опознаем.

Тогда же произошло еще одно событие. В Париже он не только очень много работал, создавая свои работы парижского цикла, но и выставлялся. В кафе Тамбурин – на бульваре Клеши, он выставился совместно с Лотреком и с другими художниками. Нам он оставил потрет хозяйки этого кафе, которая одиноко сидит и курит. Эта женщина всегда представляла свое кафе, как выставочный зал для художников и была моделью у Дега и у Камиля Каро. У Дега она изображена не где-нибудь, а в одной из самых знаменитых его картин, которая находится сейчас в Орсе, и которая называется «Абсент». Там тоже изображено ее кафе.