Полная версия

Мужи земли Беларусь. 1000 лет истории от эпохи княжеств до образования Республики Беларусь

Под княжеством «литовским» тогда понималась только земля «литвинов» (современных беларусов), не Аукштайтия или Жамойтия, (территории сегодняшней Литовской республики). Жемайтия занимала, примерно, половину современной Литовской Республики. Что касается второй половины Литовской Республики – Аукштайтии, то к концу XIII века она полностью входила в состав ВКЛ и единственный раз упоминалась в летописи у Петра из Дусбурга в «Хронике земли Прусской» [9].

Сложные процессы консолидации племенных союзов в Литве, христианская, а в большинстве областей православная, окраска социальных отношений, первые рукописные «руские», старославянские, или правильнее, церковнославянские книги «библейского канона», предопределили появление и другого названия, общего упрощенного термина «Русь» для многих удельных княжеств, из которых складывалось новое государство, Великое Княжество Литовское (ВКЛ). Так что не стоит удивляться возникновению у некоторых историков несколько неудачного термина – «Русь литовская».

«Литва», «литвины» станут в средние века обозначением всего населения ВКЛ, а «литвинский», «руский», или точнее – старобеларуский язык («западно-русский» – термин русских и советских лингвистов), предшественник и предок беларуского языка, станет основным языком всех, без исключения, государственных документов, письменности и бытового общения населения ВКЛ на протяжении половины тысячелетия.

В этом нет ничего загадочного, большая часть населения на тысячекилометровой территории Прибалтики многие века пользовалась общеславянским языком, в основе которого лежали говоры западных славян или балтов, с некоторыми местными диалектами, как «полесский говор» у «палешуков» [5] или «русинские» языковые формы южных соседей в Галиции.

Этот язык, конечно, подвергался влияниям и других соседствующих языков, носители которых веками «чересполосно» проживали здесь же. На этой основе складывался новый, литвинский, или, как его называют сегодня, старобеларуский язык.

Жамойтия и Аукштайтия практически не принимают участия в становлении этого нового, славянского в своей основе, языка. Их диалекты долго сохраняют свою первооснову, в силу изолированности от соседних племен и народов, и считаются некоторыми лингвистами наиболее близкими к древним индоевропейским корням.

Общий для многих племен и княжеств старобеларуский язык, принимал все более разработанные формы не только бытового общения, но и как инструмент для торговых, межгосударственных связей или цехового, ремесленного предпринимательства в городах, и отвечал усиливающимся административным связям возникающих княжеств. Этот язык легко освоил письменность, проникающую на эти земли с распространением христианства в IХ-Х веках, стал предпосылкой культурного строительства, позволил создать основу для слияния многих удельных княжеств в крупное, политически оформленное государство – Великое Княжество Литовское (ВКЛ).

Письменность здесь получила широкое распространение на 500 лет раньше, чем у претендующих на особую роль в становлении ВКЛ Жемойтов и Аукштайтов. Христианство шло на эти земли с юга и с запада и не встречало особого сопротивления у местного населения. «Насильственного крещения», подобно киевскому в водах Днепра, практически не было отмечено на литвинских (беларуских) землях до начала ХIХ столетия, когда земли ВКЛ были захвачены Российской империей. Новая религия, как правило, принималась местным языческим населением добровольно, правда, не всегда, вытесняя старинные традиционные формы поклонения другим богам, а часто и соединялась с ними самым причудливым образом. Ожесточенная «борьба за души» начнется в этом регионе много позже, через несколько веков, особенно после окончательного присоединения земель ВКЛ к Российской империи (1795 год). Началась борьба Русской православной церкви (РПЦ), наступление «московского православия» на «беларускую веру» (униатство) после царских указов 1839 года.

А пока ассимиляция местного населения балто-славянским (или наоборот, что не меняет общей картины) протекает медленно и растягивается на несколько столетий.

Важнейшим значением для дальнейшего развития городов и княжеств, а в целом и самосознания населения беларуских земель, стало принятие в Х веке христианства Туровским и Полоцким княжествами (византийского обряда). Почти одновременно, в начале XI века, в Турове было основано первое христианское епископство (западного обряда, христианство еще не разделилось на две конфессии). А на территориях между этими религиозными центрами, на землях Новогрудского, Минского и Гародненского (совр. Гродненское) княжеств еще несколько веков сохранялось язычество, легко уживающееся с другими представлениями о мироздании. Здесь можно усмотреть исторические корни религиозной «памяркоўнасцi» (слово, трудно переводимое на русский язык, не очень точно – толерантность, уступчивость или снисходительность), конфессиональной и национальной терпимости и доброжелательности населения беларуских земель, сохранившимся через столетия до наших дней.

Летописцы долго называют население земель, соответствующих территории современной Беларуси, как «кривичи, дреговичи, радимичи». Позже термин «Русь», с разными прилагательными, сопутствуя продвижению православного христианства, вместе с церковнославянским языком канонических книг, из Киевской Руси, из Галицко-Волынского княжества, населенными «русью», «русинами», проникает и на территории соседних племен и княжеств.

МИНДОВГ

Придется вернуться к началу истории создании княжеств на землях современной Беларуси, чтобы понять причины объединения их в новое государство, расширившее за короткий срок свои границы далеко за пределы древнего Новогрудского княжества. Одной из главных причин необходимости объединения стал несомненный упадок, слабость княжеств, дробление их территорий и борьба наследников, сыновей и близких родственников за «княжение». Так в 1101 году, после смерти князя Всеслава «Чародея», Полоцкое княжество было поделено между его сыновьями. Полоцким князем стал Давид (1101—1128), Друцким – Борис Рогволод, Минским – Глеб. Вскоре между ними начались усобицы, и былая военная мощь Полоцка начала слабеть. Три десятилетия спустя, после смерти киевского князя Мстислава Великого (1132 год), окончательно распалась и вся Киевская Русь.

Много записей о древней «Литве» содержится в Галицко-Волынской летописи. В ней первое упоминание об этих землях относится ко времени около 1210 года, когда «литва и ятвяги» воевали в «Червенской Руси». В конце 1219 года несколько отрядов «литвы» нанялись на службу к волынским князьям. В так называемом «Пискаревском летописце» есть и более ранняя дата появления «литвы» – «В лето 6548 (1041 по совр. летоисчислению) ходи князь великий Ярослав на литву» [6].

Рассмотрим и эти сведения, насколько они коррелируют с имеющимися другими источниками. И начнем с упоминаний о Миндовге, об основателе ВКЛ, так как более или менее достоверные архивные документы, как и многочисленные легенды, связаны, именно, с его именем.

Гравюра с изображением Миндовга

(предположительно)

из «Описания Европейской Сарматии» Александра Гваньини (ХVI век)

По «русской версии», в «Ипатьевской летописи» [7], Миндовг являлся «пришлым наемником» или, точнее, «приглашенным на княжение в Новогрудок», и совершал свои походы из Новогородских земель, покоряя соседние земли Жемойтские, Деволту и Аукштайтию. Так что появление его со своим войском в «Литве» по «русским источникам» коррелирует с приведенными сведениями из «Великой Польской хроники» [8].

Совпадения этих сведений у русских летописцев с польскими хронистами не могут быть случайными, особенно с учетом «дружественных» отношений Руси и Польши во все времена.

Приведем еще сведения из другого древнего источника, из «Хроники земли прусской» Петра Дусбурга, так как в ней появляются первые упоминания о «литвинах» и достаточно подробно для нашего изложения приводятся сведения и о самих «пруссах», практически исчезнувших после насильственной «христианизации» и ожесточенных войн с германскими «культуртрегерами», рыцарями Тевтонского ордена. Хроника земли Прусской Петра из Дусбурга – «первый крупный документ в историографии Тевтонского ордена в Пруссии, был завершен в 1326 году, давал картину исторических событий XIII – первой четверти XIV века, их осмысление с позиций крестоносца-завоевателя [9].

В 1230 году крестоносцы начали военные кампании против пруссов. К концу века, преодолев сопротивление пруссов и подавив ряд бунтов и мятежей, крестоносцы установили полный контроль над Пруссией. Объявленный папой римским крестовый поход в Пруссию (1218 год) положил начало полному истреблению прусского народа.

Но самое интересное в той «Хронике» – в части III, в главе 221, возвещающей, что:

«ОКОНЧЕНА ПРУССКАЯ ВОЙНА, НАЧИНАЕТСЯ ЛИТОВСКАЯ ВОЙНА».

Прусское княжество практически исчезло и появляется Великое Княжество Литовское.

Основателем Великого Княжества Литовского историки называют, именно, князя Миндовга, который начал «княжение» в Новогрудке и завоевал западные земли прилегающих княжеств. Таким образом установил на них, как ранее излагалось в советских публикациях, «власть литовских феодалов».

Однако нет ни одного документа, ни одной строчки в многочисленных летописях и «хрониках» подтверждающих этот надуманный тезис, ни один исторический документ не свидетельствует о том, что завоевание земель «Литвы беларуской» (моя терминология) шло из Жамойтии или Аукштайтии, Литвы в понимании и советских, и русских, и литовских историков.

Великий князь литовский, Миндовг (1195 – 12 сентября 1263), впервые упоминается в договоре 1215 года между Галицкими князьями и «князьями Литвы, Дяволты и Жемайтии» среди других литовских князей в Галицко-Волынской летописи [10].

«Въ лето 6723 [1215].

Божиимъ повелениемь прислаша князи Литовьскии к великой княгини Романове и Данилови и Василкови, мир дающе. Быху же имена литовьскихъ князей се: старейшей Живинъбудъ, Давъятъ, Довъспрункъ, брат его Мидогь, братъ Довъяловъ Виликаилъ. А жемотьскыи князи: ерьдивилъ, Выкынтъ, а Рушьковичевъ – Кинтибуть, Вонибут, Бутовить, Вижеикъ, и сынъ его Вишлий, Китений, Пликосова, а се Булевичи – Вишимут его же уби Миндого тъ, и жену его поялъ, и братью его побилъ, едивила, Спрудеика. А се князи из Дяволтвы: Юдьки, Пукеикъ, Бикши, Ликиикъ. Си же вси миръ даша князю Данилови и Василку, и бе земля покойна. Ляхом же не престающимъ пакостящимъ, и приведе на ня литву, и воеваша ляхы, и много убиства створиша в нихъ.

Въ лето 6724 [1216].

Не бысть ничто же» [10].

В трактовке тех событий польским историком Генриком Ловмянским, были, кроме указанных князей, названы еще и князья Нальшан и Упита, исчезнувших владений (или удельных княжеств?), образованных ранее. В том же договоре было сказано о принадлежности к «Нальше» и Ошмян, небольшом городке сохранившимся до наших дней в Беларуси (Гродненская область).

Итак, имя Миндовга выплывает из «исторического тумана» в разных «Хрониках» и летописях в самом начале ХIII века. Весьма расплывчатые сведения имеются о его происхождении, о месте его рождения и об его отце. Тем не менее надо и эти отрывочные сведения привести для оценки самой яркой личности раннего средневековья, одинаково почитаемой и в Республике Беларусь и в Литовской Республике. Начну выпиской из «Бархатной книги» (1687 год), с главы 4, раздела – «Начало государей литовских» [11]:

«Въ лето 6637 (1129) прииде на Полоцкие Князи на Рогволодовичи Князь Великий Мстиславъ Володимировичь Мономашь и Полтескъ взялъ, а Рогволодовичи за бежали въ Царьградъ. Литва въ ту пору дань даяше Княземъ Полоцкимъ, а владома своими Гетманы, а городы Литовские тогда, иже суть ныне за Кролемъ, обладаны Князьями Киевскими, иные Черниговскими, иные Смоленскими, иные Полоцкими, и оттоле Вильня приложишася дань даяти Королю Угорскому за страхование Великаго Князя Мстислава Володимировича; и Вильняне взяша себе изъ Царяграда Князя Полоцку Ростислава Рогволодовича Давила Князя, да брата его Молковца Князя; и той на Вильне первой Князь Давилъ, братъ Молковцевъ большой.

А ево Видъ, егожъ люди волкомъ звали; да Ердень Князь.

А Ерденевъ сынъ крестился, былъ Владыка во Твери, которой на Петра Чудотворца волнение учинилъ; звали его Андреемъ; писалъ на Чудотворца лживыя словеса.

А у Молковца Князя сынъ Миндовгъ» (!)

А у Миндовга Князя: Вышлегъ, да Домантъ».

Еще одна летопись («Пискаревский летописец») [6] подтверждает предыдущие сведения:

«В лето 6636 приде на Полотские Князья на Рогволдовичи Князь Великий Мстислав Володимирович Мономаш Смоленский и Полотск взял, а Рогволдовичи забежаша в Царьград…

А у Князя Молковда сын князь Миндовг. А у Князя Миндовга: Князь Вышелг, да Князь Домонт…» (Предисловие Рода Великих князей Литовских, Списано от Летописца Святейшего Патриарха Гермогена. С.74, текст находится в ПСРЛ, том 34).

И чтобы закончить описание этой версии (условно называю ее «русской») происхождения рода Миндовга, добавлю еще одну строку:

«Ердень Князь, Давиловъ сынъ, сдумавъ съ своими советники, уби Князя Миндовга, Молковцова сына, сродника своего [6].

Беларуские историки рассматривают три народа (или народности), полностью исчезнувших к нашему времени. Вот и Великий князь Миндовг, по свидетельству разных хронистов, принадлежал к одному из них – к «пруссам». А два других, «бортяне» («борты») и «ятвяги», если и исчезли совсем, то оставили следы в топонимике, разговорной речи, в фольклоре литвин-беларусов. Как они попали на земли Литвы-Беларуси, куда и когда исчезли – вопрос остается открытым. Впрочем, имеются и прямые летописные указания о происхождении Миндовга из «крещеных пруссов» в «Великопольской хронике», где повествуется о приходе Миндовга со своим войском в Литву [8].

Надо признать, что есть и другие документы, так сказать «альтернативные» родословные князей, например, «Погодинский список», как вариант «Ипатьевской летописи» (около 1420 года), изученной и изданной академиком А. А. Шахматовым в 1871, 1908 и в 1915 году под его редакцией [7].

В «Погодинском списке» летописи есть и такие строки:

«У Вяликага князя Володимера Святославлича другой Изяслав, у Изяслава Брачислав, у Брачислава Всеслав, у Всеслава сын Борис, у Бориса сын Рогволод, у Рогволода сын Ростислав, у Ростислава сын Давид, у Давида сын Вил, его же люди волком звали; у Вила сын Троян, у Трояна Виден, у Виденя сын Едиман» [7].

Как видно, здесь Миндовг вообще отсутствует, что не трудно объяснить, так как «Едиман», который, конечно, – Гедимин (1275—1341), ведет по «русской версии» свою родовую линию не от «Молковца» (вероятно, «Мовкольда»), а от его старшего брата «Давила» («Давида Ростиславовича, рода Рогволодова»). Латинскую, немецкую или беларускую фонему в имени Гедиман (Гедимин) русский летописец выговорить не мог, а записать тем более («Н» в нем. языке или аналог в бел. яз.– «Г»), поэтому он их просто опускал.

С середины XIII века Полоцкое, как и Минское княжество, входит в состав Великого Княжества Литовского.

Следует заметить, что в летописях Минское, как и Слуцкое или Городеньское (Гродненское) княжества, в военных стычках с Литвой не замечены», значит либо они входили в союз княжеств добровольно, и чаще всего благодаря новым родственным отношениям, либо под общим названием Литва, особенно если учесть их географическую близость.

Если Новогрудок с самого начала явился центром образования ВКЛ, собирания соседних княжеств, то Слуцкое княжество долго являлось «яблоком раздора» киевских и галицко-волынских князей, прежде чем вошло в Великое Княжество Литовское (ВКЛ). Однако ничего сверх того, что «с 1320 года оно входит в состав ВКЛ», русские историки сказать не могут. Княжество занимало территорию от Немана и Лани до Птичи и Припяти, и включало города Слуцк, Копыль, Петриков, Тимковичи, Уречье, Любань, Старые Дороги, Умговичи, Таль, Погост и др. То есть все, без исключения, города и земли сегодняшней Беларуси.

То же самое излагается в русских документах и о Городенском (Гродненском) княжестве, с добавлением того, что «после 1183 года известия о Городенском княжении пропадают из русских летописей, а во 2-й четверти XIII века его территория вошла в состав ВКЛ».

Думаю, что это произошло по такой же, отмеченной выше, причине. Родственные ментально, генетически и культурно-экономически литвинские (беларуские) княжества легко соединялись в одно целое, к тому же нарастала опасность на востоке, где московское княжество в союзе с Золотой Ордой захватывало все новые территории. На западе соседи Жамойты и Аукштайты решали свои задачи, отражая посягательства усиливающегося Тевтонского Ордена.

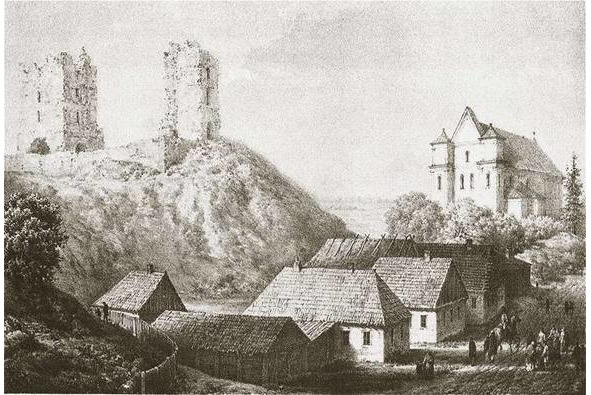

Новогрудок (Минская обл.),

акварель Наполеона Орды (1870) – «Бацькоускi край» («Отчизна» в пер. с бел. языка),

На акварели Орды можно увидеть еще сохранившиеся остатки первой «столицы ВКЛ», города Новогрудка, руины замка Миндовга и гору Миндовга. По легенде Миндовг, первый и единственный «король» Великого Княжества Литовского был захоронен в этом месте.

Если бы был хотя бы единственный летописный документ о «захвате» или «насильственном присоединении» этих земель к ВКЛ, российские историки не преминули бы этим воспользоваться, чтобы доказать обоснованность притязаний «Руси», в их понимании, на эти земли. Противостояние ВКЛ и Московского княжества уже начиналось, нарастала борьба двух центров «собирания» славянских и литовских княжеств, и призванный на княжение в Новогрудок князь Миндовг, а затем его сын Войшелк (1223—1267) и племянник Тройната (княжение 1263—1264 г.г.) преуспели в собирании, веком раньше в консолидации прилегающих земель.

XIV – XV века

Если бы был хотя бы единственный летописный документ о «захвате» или «насильственном присоединении» земель, на которых расположена сегодня Беларусь, к Великому княжеству (ВКЛ), российские историки не преминули бы этим воспользоваться, чтобы доказать обоснованность притязаний «Руси», в их понимании, на эти земли. Противостояние ВКЛ и Московского княжества начиналось со дня его образования (XIII век), с каждым следующим столетием нарастала борьба двух центров «собирания» славянских и литовских княжеств, и призванный на княжение в Новогрудок князь Миндовг, а затем его сын Войшелк (1223—1267) и племянник Тройната (1263—1264) преуспели в собирании, в консолидации прилегающих земель.

Еще более значительная фигура в истории ВКЛ – Великий князь Гедимин.

Великий князь ГЕДИМИН (ок. 1275 – декабрь 1341)

воображаемый портрет из коденской галереи, 1709

ГЕДИМИН

С кончиной Великого князя Миндовга заканчивается история «Литвы Миндовга» и начинается история «Литвы Гедиминовичей», вырастает новое государство, которое я бы назвал «Литва беларуская», а еще правильнее – «Беларусь литовская», так уже привыкло ухо к чужеродному для нас слову «Беларусь». Ибо это государство растет и развивается на землях «Литвы беларуской» (мое определение, мне кажется более правильным нежели другие) на землях современной Республики Беларусь. И хотя Вильнюс, как называют свою столицу литовцы, действительно становится мононациональным за последние время (с 1945 года), мы помним, что там жили наши деды и прадеды. Будем и мы использовать термин «Литва», напоминая время от времени читателю, что скрыто за этим словом. И не исчезает из исторической памяти литвин-беларусов «Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтское (Жамойтское)», где вместо слова «Литовское» уместно было бы сегодня поставить «Беларуское», если бы до захвата земель Речи Посполитой Российской империей существовал этот термин, выдуманный во времена Екатерины II в угоду «Ея Величеству» российскими «специалистами» по всеобщей истории.

Процесс консолидации в ХIII веке различных племен и княжеств, с условными границами «Литвы Миндовга», ограниченной древними городами вокруг Новогрудка (сегодня это все города Минской, Брестской и Гродненской областей Беларуси), вначале развивался без непосредственного участия родственных славянских племен, как, например, кривичей Полоцкого княжества. Перед Полоцком того времени стояла своя, тяжелейшая задача – отразить агрессию расширяющегося на восток тевтонского ордена. Крестоносцы продвигались все ближе к западным рубежам княжеств Литвы (Беларуси), к границам, где стояли крепости Лидского, Берестейского княжеств, Полоцких вассалов – Кукейноса и Герцыке, где «княжила» полоцкая династия «Рогволодовичей». Великий князь Гедимин (1275—1341), осознавая степень опасности, исходящей от соседей, стал строить города-крепости, прежде всего на западных границах Великого княжества.

Замок-воин в городе Лида (1323 год, Гродненская обл. Беларусь)

Тем временем, общие военно-политические задачи заставили Полоцк искать союза с «Литвой», войти в состав ВКЛ. Это было естественным процессом, ввиду родственных и языковых связей кривичей Полоцка и кривичей Новогрудка, смешавшихся с мигрантами – западными славянами Прибалтики. В это время название населения «кривичи» уступает новому термину «литвины». Лишь в названии древнего городка Крево (Сморгоньский р-н, Беларусь) останется воспоминание о наших далеких предках. Впрочем, Крево пришлось сыграть, может быть, самую главную роль в историческом развитии, в судьбе Великого княжества. Здесь в темнице кревского замка в 1382 году был задушен Великий князь Кестут, отсюда сбежал от тюремщиков его сын, князь Витовт, будущий герой и предводитель войск ВКЛ в Грюнвальдском сражении, здесь их палач, Великий князь Ягайло, подписал Унию с Польшей в 1386 году, круто повернувшую ход исторического развития ВКЛ (Кревская уния 1386 года).

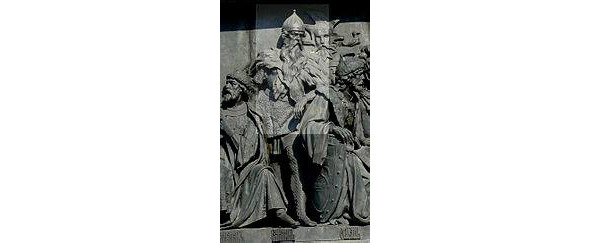

Памятник 1000-летия Российской империи в Великом Новгороде

(фото автора)

Фрагмент памятника 1000-летия России с барельефом Великого князя Гедимина Великий Новгород

Надо отдать должное Великому князю Гедимину (1275—1341), с правления которого и началось фактическое возвышение и расширение границ ВКЛ. Что касается его происхождения, то историки до сих пор ведут бесконечные споры, тем более, что в летописях существуют весьма экзотические версии появления Гедимина на троне ВКЛ и его происхождения (например, от конюха князя Витеня). Однако, именно, князь Гедимин принял стратегически сильное решение о переносе в 1323 году столицы княжества из Новогрудка в Вильну, подальше от враждебной Волыни, от бесконечных войн с «братьями-славянами» – «русинами» Галицкого и Киевского княжеств. Именно, Гедимин провозгласил главный принцип внутренней политики, позволивший создать и на долгие годы сохранить Великое княжество. Эта его идея была сформулирована на языке того времени, на его языке, и благополучно дожила в неизменной старобеларуской форме, практически не требующей перевода и на русский язык: «Мы старыны не рухаем. Новiн не вводiм».

Этот его главный принцип внутренней политики позволил бескровно соединить в одном государстве сразу же несколько родственных, главным образом, по языку, княжеств, создать фактически федерацию, в которую вошли и православный Полоцк в 1307 году и наполовину католические Гродно и Брест (1315) и языческий ятвяжский Пинск (1336) и дреговичский Минск и кривичский Витебск (1320). Княжества сохраняли полностью свою автономию и форму управления. Гедимин продолжил политику князя Миндовга в отношении Галицко-Волынского княжества, которое целый век воевало с Новогородком (совр. Новогрудок в Минской области Беларуси). Миндовг в свое время выдал дочь за Шварну Даниловича Галицкого, а Гедимин женил своего младшего сына Любарта (в крещении Дмитрий) на волынской, «русинской» княжне, единственной дочери галицко-волынского «короля» Андрея Юрьевича (около 1320 года). Там, на современной Украине, до наших дней остался след княжения Любарта, городок Любар. Гедимину удалось мирно присоединить к Великому княжеству самое крупное и самое древнее, славянское княжество кривичей, прародителей литвинов-беларусов, Полоцкое княжество. Именно при нём произошло окончательное объединение остальных беларуских земель и присоединение Полоцкого княжества и Витебского удела к «большой» Литве, что было отражено и в титуле князя словом – «Русь», в основном по религиозным соображениям («руская вера», как тогда говорили). Все последующие века, именно, Полоцкие земли, Витебщина и Смоленщина будут называться в Великом княжестве «Русью», в отличие от центральных областей ВКЛ с именем «Литва», а также «Москвы» и «Новгорода». Эти древние центры беларуской государственности вошли в Великое княжество на правах широкой автономии с сохранением своих давних культурных и политических традиций [12].