Полная версия

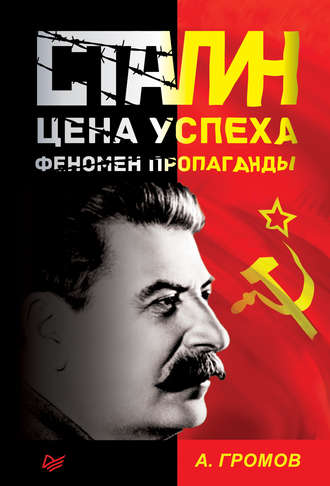

Сталин. Цена успеха, феномен пропаганды

Историки пролетариата видят в якобинстве один из высших подъемов угнетенного класса в борьбе за освобождение. Якобинцы дали Франции лучшие образцы демократической революции.

Владимир Ленин. «Правда» № 90, 7 июля (24 июня) 1917 г.Однако рьяность в выявлении «врагов народа» отнюдь не гарантировала, что сам ревнитель в один из последующих дней не отправится на гильотину. Уже стоя на эшафоте, бывший глава Национального собрания Франции Верньо произнес: «Революция, как бог Сатурн, пожирает своих детей. Берегитесь, боги жаждут!»

История большевизма подтвердила и это правило.

Первая эпоха Террора (фр. la Terreur) – массовых казней, постоянно работавшей гильотины (ставшей символической «бритвой нации»), произошла во время Великой французской революции, с 5 сентября 1793 по 27 июля 1794 года.

Происходили массовые казни врагов народа – «врагов революции», участников реальных и не существовавших заговоров. Среди них были бывшие офицеры, чиновники и землевладельцы – дворяне, лишенные революцией их статуса и наследственных привилегий, и священники римско-католической церкви, выступавшей против революционных преобразований, в результате которых священнослужителей обязали давать присягу на верность французской нации (а не римскому папе).

Поскольку, по словам приведших к власти якобинцев, Франция со всех сторон была окружена врагами и предателями («эти ядовитые насекомые, распространяющие бесстыдство, фальшь, подлость»), которые не только сбежали за границу и теперь сотрудничали с интервентами, но вели подрывную деятельность внутри страны, то им можно было противостоять только с помощью террора.

Мы не только уничтожим всех врагов, но и семьи их уничтожим, весь их род до последнего колена.

И. Сталин. Из сказанного на обеде после праздничной демонстрации 7 ноября 1937 года (Запись в дневнике Генерального секретаря исполкома Коминтерна Георгия Димитрова)Революционный террор стал не только средством борьбы с сопротивлением представителей бывших привилегированных классов, но и средством борьбы за власть между революционерами. Прошло немногим более полувека, и Карл Маркс назвал «революционный террор» самым быстрым и эффективным способом разрушения старого общества. Сталин это место отметил как nota bene.

В конце октября 1917 года в Петрограде отдельной брошюрой издательства «Прибой» вышла работа Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», в которой он утверждал, что «…без смертной казни по отношению к эксплуататорам (то есть помещикам и капиталистам) едва ли обойдется какое ни есть революционное правительство».

Но одновременно с запретами и развертыванием террора необходимо было представить населению страны новые революционные идеалы. 12 апреля 1918 года председатель Совета народных комиссаров Ульянов (Ленин), наркомы Луначарский и Сталин подписали декрет СНК «О памятниках Республики», согласно которому «Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера». Вместо них – согласно ленинскому плану монументальной пропаганды – планировалось сооружение большого числа памятников и мемориальных досок в честь борцов революции всех времен и народов.

Короленко дал самую резкую из всех известных характеристик Ленина: тоже дурачок, несмотря на все схемы. Между прочим, несколько дней назад в него стреляли какие-то идиоты. Убили секретаря. Ленин остался невредим и, конечно, в ореоле мученика. Вслед пришло известие, по-видимому, достоверное: в Петропавловской крепости убиты Шингарев и Кокошкин только потому, что они кадеты. Подлое кровавое обезьянство французского террора.

Сергей Дмитриев. Владимир Короленко и революционная смута в России. 1917–1921 годыЛенин и большевики не смущались сравнений их с якобинцами, развернувшими террор. Более того, это активно использовалось в пропаганде в первые послереволюционные годы.

Одним из первых памятника удостоился Робеспьер. Газета «Правда» 5 ноября 1918 года так отметила открытие этого памятника: «Стройными рядами заполняют красноармейские полки Александровский сад, – сообщает с места событий собственный корреспондент газеты. – Пьедестал памятника увит гирляндами живых цветов. Памятник окружен стягами и знаменами. Музыка играет Марсельезу. Спадает покрывало. К подножию кладут венки хризантем».

По мере строительства социализма в СССР Сталин более не желал увековечивать прежних революционных деяний – в самом начале 1930-х годов Великая французская революция перестала считаться «великой», поскольку отныне «великой» становилась лишь Октябрьская революция (с вождями Лениным и Сталиным).

А уже в середине 1930-х годов она стала всего лишь «французской буржуазной революцией 1789–1794 годов». Поэтому исторические параллели между Октябрьской и Французской революциями во времена Большого террора (и позже) были явно неуместны. Как и сравнения методов борьбы с «врагами народа».

Сходство Октября с Французской революцией прослеживается и в упорных поисках кандидата на роль возможного «красного Бонапарта» – от Фрунзе до Тухачевского. Искали современники – кто с подозрением, кто с надеждой. Ищут и нынешние историки. Хотя, если вдуматься, то искать и не надо. История действительно повторилась, новый Бонапарт в ней был – тоже выходец с бедной окраины державы, исполнявший в момент победы революции вполне скромную роль, несравнимую с образами харизматических вождей и блистательных ораторов, но выдвинувшийся за счет своей жесткости и энергичности. И неустанного внимания к такому мощному оружию, как пропаганда.

Утилитарное создание врага неопасно. Вот когда от чистой души создают врага… В чем загадка 37-го? При поддержке населения, с энтузиазмом составляют расстрельные списки. Не укладывается в голову… Это как воздух, атмосфера.

Владимир Лефевр. Новая газета № 84 от 1 ноября 2007 годаА на роль Тулона в отечественной истории можно с полным правом назначить Царицын. «Первое событие стратегического масштаба, в котором Сталин не только принимал участие, но и сыграл руководящую роль, произошло в 1918 году под Царицыном, – писал Владимир Карпов в книге “Генералиссимус”. – Причем начиналось его участие в том большом сражении не в положении военачальника, а всего лишь продовольственным комиссаром. Напомню, что, окруженный тогда со всех сторон фронтами, Петроград оказался отрезанным от губерний, которые снабжали столицу хлебом и другими продуктами. Голод начинал душить не только жителей огромного города, но и саму революцию. Надо было предпринимать срочные меры по налаживанию снабжения продовольствием. Одной из таких акций было решение ЦК направить Сталина продовольственным комиссаром в Царицын, через который можно было везти хлеб с Волги и Северного Кавказа в обход деникинской армии, занимавшей Украину и донские хлебородные просторы».

Ну и да, именовался достигший высшей власти красный Бонапарт не «императором французов», а «отцом народов». И вновь стихийная сила революции была безжалостно укрощена и обращена на строительство империи. Но выходцу из Гори судьба благоприятствовала больше, чем уроженцу Корсики. Возможно, потому, что он хорошо усвоил, какой силой обладает массовая пропаганда. И слова «враг народа» сыграли в этой пропаганде далеко не последнюю роль.

Как Бонапарт клялся перед палатой в верности конституции и одновременно подготовлял провозглашение себя императором, так и Сталин в борьбе с Троцким, а потом с Зиновьевым и Каменевым заявлял, что он борется за коллективное руководство партии, что «руководить партией вне коллегии нельзя», что «руководить партией без Рыкова, Бухарина, Томского невозможно», что «крови Бухарина мы вам не дадим», что «политика отсечения противна нам» – и одновременно подготовлял «бескровное» 18 брюмера, производя отсечение одной группы за другой и подбирая в аппарат ЦК и в секретари губкомов и обкомов лично верных ему людей. Если во время государственного переворота Бонапарта население Парижа в течение нескольких дней слышало грохот пушек, то во время государственного переворота Иосифа Сталина партия в течение нескольких лет слышит «пальбу» клеветы и обмана…

Мартемьян Рютин. Сталин и кризис пролетарской диктатурыПервому социалистическому государству, в котором были бывшие и нынешние, были нужны свои герои и антигерои. Рождалась новая советская мифология, где наряду с покорителями воздушных далей, Севера и подземных недр – как в горных забоях, так и в метро, – героическими пограничниками и доблестными работниками органов и военнослужащими должны были найтись изменники и предатели.

Всеобщий поиск врагов: начало

По иронии судьбы, первым в революционной России эти слова – «враг народа» – произнес бывший тогда министром юстиции Временного правительства Александр Керенский. Выступая в марте 1917 года перед делегацией Черноморского флота, он заявил: «Прошу вас не верить слухам, распространяемым врагами народа и свободы, стремящимися подорвать связь между Временным правительством и народом».

Потом в мемуарах, вспоминая печальный финал своего пребывания во главе правительства и отъезд на автомобиле американского посольства (то ли предоставленном американцами, то ли захваченном адъютантами премьера), Керенский именовал «врагом народа» уже себя самого. С точки зрения противников, разумеется. Он писал, что попадавшиеся навстречу солдаты, узнав его, отдавали честь: «Наверное, секунду спустя моего проезда ни один из них не мог себе объяснить, как это случилось, что он не только пропустил этого “контрреволюционера”, “врага народа”, но и отдал ему честь».

Но еще до этого за выражение «враг народа» ухватились большевики. Именно так был назван в их листовках в августе 1917 года генерал Лавр Корнилов. А после октябрьских событий термин широко вошел в обиход. Верховный главнокомандующий русской армией Н. Н. Духонин был объявлен «врагом народа» в ноябре 1917 года, когда отказался выполнить приказ Ленина о немедленных мирных переговорах с немцами и вдобавок освободил из-под ареста (так называемого Быховского сидения) Корнилова и группу высших офицеров из числа его сподвижников. 3 декабря (по старому стилю – 21 ноября) Духонин был убит толпой революционных матросов.

В то время хаос и потеря ориентиров были в порядке вещей, являя собой плодородную почву для распространения жестокости и поиска тех, кого можно назвать виновными в происходящем. Города и веси наводнили толпы беженцев и эвакуированных, что усиливало хаос. Еще до падения династии Романовых министр сельского хозяйства Кривошеин проницательно отмечал: «Из всех суровых испытаний войны исход беженцев является наиболее неожиданным, самым серьезным и трудноизлечимым… Мудрые стратеги немцев создали этот поток, чтобы запугать противника… Болезни, печали и нищета движутся вместе с беженцами на Россию. Они создают панику и уничтожают все, что осталось от порыва первых дней войны… Это тучи насекомых. Дороги разрушаются, и вскоре уже невозможно будет подвезти пищу… Будучи членом совета министров, я утверждаю, что следующая миграция населения приведет Россию во мрак революции». В 1915 году таких сорванных с места войной людей оказалось уже 10 миллионов человек – по стране блуждало население современного мегаполиса. Через два года ситуация была еще хуже…

28 ноября 1917 года выражение «враги народа» употребил в своей речи и сам Ленин. Выступая на заседании Совета народных комиссаров, он потребовал арестовать руководство партии кадетов – «как партии врагов народа». Тут же соответствующий декрет СНК был подписан председателем Ульяновым (Лениным) и народными комиссарами Троцким, Авиловым, Менжинским, Сталиным, Петровским, Шлихтером, Дыбенко. И партия кадетов (конституционные демократы) – как выражающая интересы буржуазии – была запрещена как партия «врагов народа».

13 января 1918 года было принято постановление СНК РСФСР «О разрыве дипломатических сношений с Румынией». В нем командующий румынским фронтом генерал Д. Г. Щербачёв официально назывался «врагом народа».

И вот «караул устал»

5 (18) января 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде началось заседание Учредительного собрания. Из 410 присутствовавших делегатов большинство принадлежало эсерам-центристам, большевики и левые эсеры имели 155 мандатов – менее 40 %. Открывший заседание по поручению ВЦИК его председатель Яков Свердлов в своей речи выразил надежду на «полное признание Учредительным собранием всех декретов и постановлений Совета народных комиссаров» и предложил принять написанный Лениным проект «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в первом пункте которой Россия объявлялась «Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Этот проект ленинской Декларации повторял принятую съездом Советов резолюцию об аграрной реформе, рабочем контроле и мире, и большевики теперь хотели провести ее через Учредительное собрание, которое большинством в 237 голосов против 146 отказалось даже обсуждать эту большевистскую Декларацию. Это явилось поводом для большевиков уже во второй части заседания, в третьем часу ночи, в знак протеста против непринятия ленинской Декларации, покинуть заседание Учредительного собрания.

История революционного движения в России написана победителями, возможно, поэтому мы воспринимаем фигуры Дегаева, Азефа, Малиновского, Гартинга-Геккельмана, Житомирского, Вильбушевич и многих других осведомителей и провокаторов как нечто противоестественное, из ряда вон выходящее, как некий чудовищный нарост на общем благообразном фоне идейных борцов и радетелей за народное счастье. На самом деле печальная правда заключается в том, что вся антигосударственная конспиративная деятельность в те годы была так или иначе связана с предательством, двурушничеством, убийствами, провокациями и нравственным беспределом. Быть двойным агентом считалось в порядке вещей… Революционеры осознанно делали свой новый выбор и выдавали соратников и друзей органам политической полиции, не считая свои поступки аморальными.

В. Д. Игнатов. Доносчики в истории России и СССРПеред этим представитель большевиков Федор Раскольников заявил, что «не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем Учредительное собрание с тем, чтобы передать советской власти депутатов окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюционной части Учредительного собрания». Через двадцать с небольшим лет, 26 июля 1938 года, бывший советский дипломат, а позднее невозвращенец, тот же самый Федор Раскольников опубликовал в парижской русской эмигрантской газете «Последние новости» протестное письмо «Как меня сделали „врагом народа”».

В пятом часу утра 6 (19) января начальник охраны анархист А. Железняков заявляет председательствующему эсеру Чернову, что «караул устал» и заседание закрывается. И уже вечером того же 6 января газета «Правда», упоминая «врагов народа», оценивает роль Учредительного собрания с точки зрения большевиков.

Прислужники банкиров, капиталистов и помещиков, союзники Каледина, Дутова, холопы Американского доллара, убийцы из-за угла правые эсеры требуют в учр. собрании всей власти себе и своим хозяевам – врагам народа.

На словах будто бы присоединяясь к народным требованиям: земли, мира и контроля, на деле пытаются захлестнуть петлю на шее социалистической власти и революции.

Но рабочие, крестьяне и солдаты не попадутся на приманку лживых слов злейших врагов социализма, во имя социалистической революции и социалистической советской республики они сметут всех ее явных и скрытых убийц.

«Устрашение является могущественным средством»

В своих «Записках о Гражданской войне 1917–1918» Владимир Антонов-Овсеенко вспоминал о военных действиях на Украине и Дону в ноябре 1917 – марте 1918 года, приводя примеры воззваний: «Враги народа, чтобы разъединить дружную работу и вызвать междоусобие, начали устраивать казачьи и другие национальные республики, а сами забирают власть, вводят военные положения и закабаливают вновь казачество. Не ошибитесь, казаки, теснее сплотитесь со всем русским народом». Но, как известно, и сам видный большевик Антонов-Овсеенко завершил свой жизненный путь в 1938 году с клеймом врага народа.

В основу положена опять-таки оккупационная система, но в связи с прибытием новых значительных сил она распространена на большой район. В этом районе выделяются особо бандитские села, по отношению к которым проводится массовый террор…

Доклад главы полномочной комиссии ВЦИК Владимира Антонова-Овсеенко о подавлении Тамбовского восстанияРеволюция и жестокость оказались неразрывно связаны с самого начала. Однако официальное объявление «красного террора» возвело всевозможные зверства в узаконенный статус. В массовом сознании стало фактически утверждаться то обстоятельство, что людей можно объявлять врагами и уничтожать просто так, без суда, даже без обвинения. Достаточно было неподходящего в классовом смысле происхождения. Троцкий активно поддерживал подобную практику, заявляя: «Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть ханжой, чтобы этого не понимать».

Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови – больше крови, столько, сколько возможно.

«Красная газета», 1 сентября 1918 годаИстория Гражданской войны в России трагична не только потому, что друг против друга шли жители одной страны и у каждой стороны была своя, часто очень искренняя правда, а примирить красную и белую правду было невозможно. Одним из самых страшных явлений Гражданской войны была массовая жестокость, которую опять же проявляли обе стороны, часто скатываясь до средневековых, а то и более архаичных ее проявлений.

Принялись хватать заложников из духовенства, из интеллигенции. В Москве в «ленинские дни» было перебито около тысячи человек. Радек требовал, чтобы казни были публичными – тогда они окажут более сильное воздействие. Сперва расстреливали на Ходынском поле «торжественно, под музыку оркестра». Но красноармейцы, выделенные для убийств, не выдержали, взбунтовались. Их заменили китайцами и стали казнить уже без музыки. В Петрограде преемник Урицкого Бокий, один из любимцев Свердлова, казнил 1300 человек. На места Яков Михайлович централизованно отправлял разнарядки, строго требовал отчетности. Поступали доклады из губернских городов. Где-то расстреляли 30, где-то 150 или 200…

В. Е. Шамбаров, Е. Н. Чавчавадзе. Кто заплатил Ленину?Имели место и другие случаи, которые иначе как одичанием назвать было нельзя. Анархистка Ксения Ге, дама из приличного общества, по словам современников-свидетелей, «хорошенькая женщина, русская… дочь генерала» была повешена в Кисловодске добровольцами Шкуро. При революционной власти она выработала проект предотвращения распространения среди красноармейцев венерических болезней, приставив к ним женщин буржуазного класса на предмет сексуального обслуживания. Очевидец рассказывал: «Ксения умерла очень мужественно… уже стоя под виселицей на базаре… сказала конвоирующему ее офицеру: “Я счастлива умереть за мою правду. Вы ее не знаете… но верьте, моя победит вашу”». Когда ее в «шикарном, синего шелка» платье и «лаковых великолепных ботинках» вынули из петли, собравшаяся толпа ринулась добывать в качестве талисманов кусочки веревки…

Мир и анафема

29 ноября 1917 года было создано Бюро ЦК РСДРП(б), в состав которого вошли Ленин, Сталин, Троцкий и Свердлов. Бюро получило право в ситуациях, требующих немедленного реагирования, «решать все экстренные дела», хотя и при этом следовало непременно привлекать к обсуждению «всех членов ЦК, находящихся в тот момент в Смольном». «Ленин в этот период чрезвычайно нуждался в Сталине, – вспоминал Троцкий. – Он играл при Ленине роль начальника штаба или чиновника по ответственным поручениям. Разговоры по прямым проводам Ленин мог доверить только испытанному человеку, стоящему в курсе всех задач и забот Смольного». В партийном обиходе Бюро неофициально именовали «четверкой». Таким образом, сразу после революции Сталин вошел в число основных руководителей Советской республики.

28 января 1918 года находившийся в Брест-Литовске как глава делегации, ведущей мирные переговоры с Германией, Троцкий получил телеграмму за подписью Ленина. В ней содержалось категорическое требование немедленно заключить мир. Этому предшествовала просьба Троцкого дать конкретные инструкции по ведению переговоров, на которую Ленин отозвался так: «Ответ Троцкому. Мне бы хотелось посоветоваться сначала со Сталиным, прежде чем ответить на ваш вопрос». Первоначально Троцкий был отправлен в Брест-Литовск с напутствием: «Держимся до германского ультиматума, потом сдаем». Немалые надежды большевики возлагали не только на успех переговоров о мире «без аннексий и контрибуций», но и на революционные движения в странах Западной Европы. По мнению Бутакова, Ленину, заключившему Брестский мир с Германией, удалось не только получить передышку, но и предугадать грядущее разложение кайзеровской армии и падение империи.

Впрочем, несмотря на удачные предвидения, проблем у победивших большевиков было предостаточно.

1 февраля 1918 года патриарх Тихон предал анафеме советскую власть. Знаменитое послание патриарха с провозглашением анафемы революционерам гласило:

Властию, данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какие-либо общения…

Причиной для этого послания послужили не идеологические разногласия, а конфискации большевиками церковных зданий, храмов, монастырей, а также синодальной типографии и Александро-Невской лавры. Во время ее захвата красноармейцами был убит протоиерей Петр Скипетров и произведены аресты сопротивлявшегося вторжению солдат православного духовенства. На следующий день поместный собор одобрил послание патриарха и начал разрабатывать меры, направленные на защиту церкви. При этом послание об анафеме было разослано по церквям и зачитывалось в храмах. В ответ на заседании Совнаркома был принят декрет об «отделении церкви от государства», согласно которому православная церковь была лишена в РФ прав юридического лица.

Битва за души не ограничивалась принятием юридических актов. 12 августа 1918 года в городе Свияжске был торжественно открыт памятник Иуде Искариоту. С пламенными речами выступили революционеры (существует версия, что среди них были создатель Красной армии Лев Троцкий, Демьян Бедный и Всеволод Вишневский), состоялся военный парад. В то время идеологи большевизма, выступавшие против церкви, решили поставить памятник борцу с «религиозным мракобесием», и поэтому в Свияжске среди партийного руководства начались споры, кому ставить – Люциферу, Каину или Иуде? Остановились на последнем, чья фигура с протянутыми к небу кулаками и петлей на шее и была утверждена в качестве памятника. Как свидетельствуют очевидцы, памятник простоял только две недели, а потом бесследно исчез, о чем радостно говорили на улицах местные верующие. Информация о свияжском памятнике Иуде в наши дни считается легендой, основанной на книге датчанина Хеннинга Келера «Красный сад» и мемуарах писателя-эмигранта А. Вараксина. Но духу того времени она вполне соответствует.

Сталин и оборона революции

17 октября 1918 года завершилась так называемая вторая оборона Царицына, которой руководил Сталин. На следующий день Сталин послал Ленину в Москву телеграмму с сообщением, что Донская армия под Царицыным разгромлена.

30 ноября 1918 года был сформирован Совет ра-боче-крестьянской обороны. Его главой стал Ленин, а заместителем руководителя Совета – Сталин, быстро завоевывавший известность как практический военно-революционный лидер. В постановлении ВЦИК о создании Совета говорилось:

Советская республика стоит перед возрастающей опасностью вторжения соединенных полчищ мирового империализма. Против нее направлена вся злоба, вся ненависть мировой буржуазии. На севере и юге, на востоке и на западе англо-американские и франко-японские хищники воздвигли и воздвигают против Советской России враждебные фронты…

После того как Колчак взял Пермь, а деморализованная 3-я армия Советской республики даже не отступила, а обратилась в бегство, для выяснения причин сдачи Перми и принятия мер к восстановлению обороноспособности 1 января 1919 года была создана партийно-следственная комиссия ЦК партии и Совета обороны во главе со Сталиным и Дзержинским.

Тут же они оба – Сталин и Дзержинский – были командированы непосредственно на Восточный фронт, дабы навести порядок в этом регионе и остановить наступление Колчака.