Полная версия

Лекции по искусству. Книга 1

Конечно таким искусством описания мира равных ему нет, и он является для нас бесценным человеком, оставившим портреты всего английского общества. От него все в восторге. Его портреты можно сравнить с фотографиями эпохи Генриха VIII Тюдора. Лица, костюмы. А знаете вы кто это? Это, если я не ошибаюсь, Томас Мор собственной персоной. Странный человек, писавший утопию и сжигавший еретиков.

Томас Мор

У Гольбейна много рисунков на заказ, за которые платили большие деньги. Они все у него безупречны. Как они сделаны!.. Шляпка, скула… А как он владеет карандашами! Если сравнивать с рисунками 19 века, то возникает вопрос: разве там лучше рисовали? Как можно создать трехмерное изображение на листе бумаги? Он очень большой мастер.

В какую бы они эпоху не жили, как бы рано они не умирали от нагрузки благородства, глядя на портреты 17 или 18 века вы понимаете, что они пронизаны каким-то бесконечным уважением к человеку. Посмотрите какие портреты. У них не было этой надменности, презрения, униженности или желания унизить. Перед нами проходят герои эпохи и обыкновенные люди, и какими бы они не были – они были людьми достоинства. Они кино снимали не с положительными героями. Они понимали, что человек это прежде всего уважение и достоинство.

Вот смотрите, господа, что интересно в этой картине. Это последнее, что я расскажу. Именно у немцев, а не у итальянцев тема смерти является параллельной и почти основной. Помните «Седьмая печать» Бергмана? Традиция северного классицизма, обязательная «моменто мори». Каждую минуту помни о смерти. Ты отбрасываешь не тень. Это не твоя тень – это твоя смерть, твое альтер эго. Твоя вторая сущность. Чтобы итальянец поговорил с тобой о смерти?! Только, если о смерти Сократа. (смех) Почитайте переписку Дюрера. У них постоянно проходит эта тема смерти. Она появляется в 16 веке, в Германии и связана не только с гражданской войной, церковным расколом и потоками крови, но и с 1450 годом, когда адамиты сказали: «Все! Страшный Суд начался!» И поэтому «пляски смерти» того времени повсюду. Идет крестьянин с лошадью, а за ним стоит смерть. Несут папу и тот знает, что не неуязвим. И лошадь – не лошадь, а смерть. Они думают о любви, а им на ухо уже шепчет смерть. Это как вирус, поселившийся на севере. Вот несчастные. Им это впендюрили в 16 веке и все! Из-за этого мир пошел за итальянцами.

Три символа вечности: яблоко, цветы, книга. Книга – это всегда время цивилизационное, время историческое. Книга – это Библия, Псалтырь или на худой конец Евангелие. Цветы – это трепетное мгновение красоты. И это есть философия. Там валяется барабан. Вообще я вам покажу Дюрера с барабаном.

Я у одного человека спросила:

– Когда приедете в Москву?

Он ответил:

– Вы узнаете по звуку барабанов. Провозвестие.

Хотя он и не был таким самовлюбленным, но понимал, что перед ним.

Песочные часы или опрокинутое время. Это тема Томаса Манна и доктора Фаустоса.

Поскольку у нас с вами объем большой, то я хочу рассказать вам о мастере Дюрере. Наверное, в искусстве есть три человека, которые очень глубоко относились к своим автопортретам. Это Рембрандт, Ван Гог и Дюрер. Я – бедная, несчастная Паола Волкова не могу справиться со вторым томом. И у меня там есть глава «Опыт самоанализа». Дюрер писал свои автопортреты с первого момента и до последнего. Как немец он был аккуратен и подписывал свои автопортреты. Над самым первым, сверху он написал: «Это я – Альберт Дюрер, мне 9 лет» и пальчиком так показывает.

Это очень важная запись – ни одного лишнего слова. Он называет себя громко, по имени. Вот я появился! Я – Альберт Дюрер! Абсолютное самоосознание. Лукавить не будем и скажем так: мир существовал до Ньютона, потом пришел человек, который сказал: «Это я». Есть мир доньютоновский и посленьютоновский. Исаак пришел в этот мир с законами механики и несмотря на то, что они устарели, ими до сих пор пользуются и не торопятся отменять. Вот они – люди, переводящие историческое время полное причуд. Кто они? Почему проведение, судьба, Господь выбирает их, а не других? Сказать очень трудно. Говорят: «Бог бросил кости». А как он бросает, и где он это делает – никто не знает. Во всяком случае этот мальчик 9 лет был тем, о ком можно точно сказать: «Бог бросил кости».

Автопортрет

В немецком искусстве имеется одна особенность, которая сильнее всего проявляется в произведениях. Итальянцы создали стиль «Классицизм», а немцы создали свой стиль, который называется «Переизбыточный». У них много великолепных художников, но все они имеют одну особенность – они переизбыточны. Им всегда мало. Они понапихают в картину все, что только можно: и траву разную, и деревья разные, и ненужное количество детей, и читающую дамочку, и главу семейства, занятого чем-то, и еще бог знает, что. Остановится нет сил. Меры никакой. Поэтому немецкий стиль такой вывихнутый. Он обязательно с плюсом и минусом. У Дюрера этого нет.

Мировой экспрессионизм находится своими корнями в Германии. Помните, как Гитлер орал? Это и есть экспрессионизм – предельное состояние формы. Не уравновешенной, а предельной. Сочетание, как у Грюневальда: цвет гнойно-желтый с вишневым и с зеленым. Вот любит он так красиво. А еще фиолетовый добавить. Смотришь и думаешь: мать честная!

Россия очень любит немцев. Она испытывает к ним слабость. Немецких царей имели? Слободу немецкую имели? А все почему? А потому, что Германия имеет мужскую энергию, а Россия женскую. Так вот, немцы как художники экспрессионисты. Предельность напряжения линии – это предельность перегрузок. Ну, что стоит вынуть несколько веточек и воздуху станет больше. Ничего не стоит, только они же другие намалюют.

Дюрер слишком гениален и слишком национален. У него такой уровень немецкого духа, что можно смело сказать, что он наднационален. Посмотрите, как он рисует шею. Вы видите жилы? Это рисунок его больной матери. Он был хорошим сыном и очень ее любил, а она была больна странной болезнью. Не понятно от чего она умерла. Просто высохла. Как любой гений Дюрер был очень несчастлив, тем более, что рядом с ним жила отвратительная женщина – самая настоящая ведьма – его жена Агнесса. Его женили, когда он был еще юношей.

мать Дюрера

Его богатая бюргерская семья сосватала ему девушку из своего круга. И он прожил с ней всю свою жизнь. Детей она не родила, была плохой хозяйкой. Ко всему прочему, с ними проживала ее сестра и эта страшная парочка – «Ткачиха с Поварихой» просто доводили Дюрера до бешенства. Он не любил бывать дома и старался куда-нибудь уезжать. Об этом мы знаем из его переписки с близким другом детства – в дальнейшем известным коллекционером.

Когда Дюрер умер, тот опубликовал эти письма и написал: «Все говорят о том, что он умер из-за Мартина Лютера, что не смог пережить этот раскол. Ему даже приснился страшный сон, и он его нарисовал: как красная кровь проливается на землю. Но это не так. Я слишком хорошо знаю с кем рядом он жил», после чего шла «милая» характеристика его жены.

Его друг акцентирует свое внимание на том, что Агнесса была жадна, ревнива, плохо смотрела за мужем, с сестрой изводила людей вокруг себя. Он намекнул, что эти две мерзавки извели прекрасную женщину – мать Дюрера, которая так много дала сыну в жизни, и что та умерла не от рака, а от чего-то непонятного, на глазах превращаясь в скелет, обтянутый кожей. Дюрер наблюдал за этим с каким-то состраданием и вместе с тем с какой-то холодностью патологоанатома. Это то, что могут делать только экспрессионисты. Он рисовал мать в момент предельности, когда уже очень-очень тонкая грань отделяла ее от полного истлевания. Он с такой жесткостью показывает эту некогда красивую женщину, переродившуюся в некое существо.

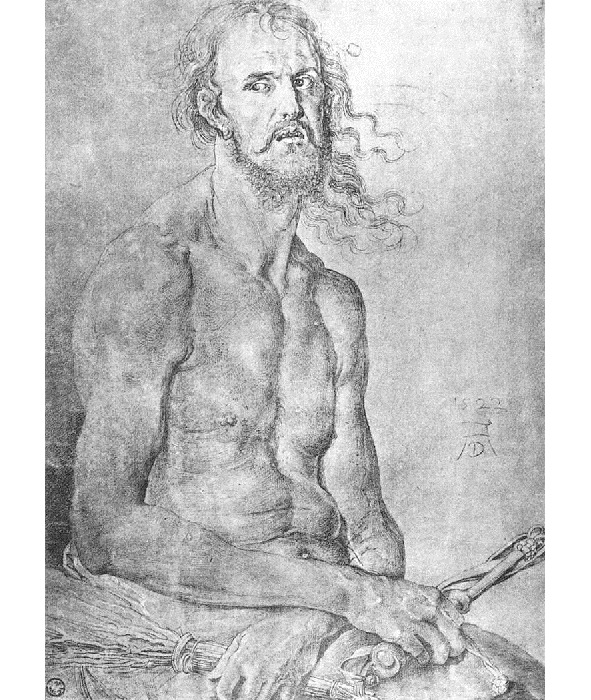

У него очень большое количество автопортретов, так же, как и у Леонардо да Винчи. Интересны последние три. На одном он сидит обнаженный, с такими страшными, больными, тяжелыми глазами и держит в руках великолепно нарисованную плетку со свинцовыми наконечниками для самобичевания. Удивительно.

автопортрет с плеткой

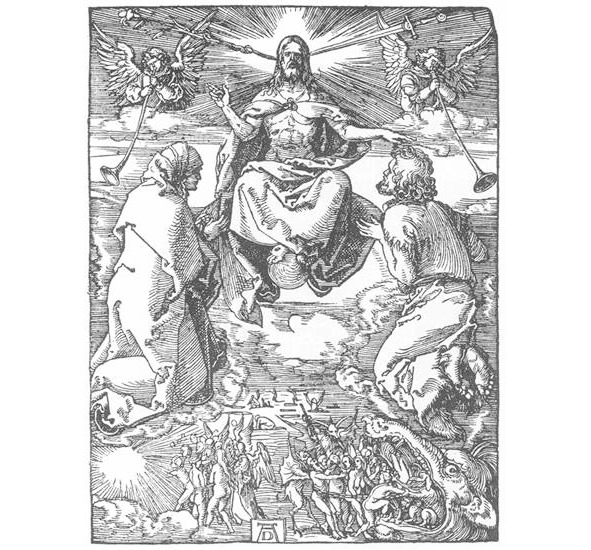

Плечи у него ссутуленные, голову запрокинул, глаза страшные, пустые. И эта плетка. Не было больше таких людей. Дюрер так себя уничтожал, писал о своей несовершенности, ничтожности и греховности. Он себя ненавидел. Посмотрите, как он показывает свой автопортрет на Страшном Суде, где Варфоломей держит в руках нож и только что снятую шкуру с живого Микеланджело, на которой нарисован его автопортрет.

автопортрет на Страшном Суде

Вот до какой степени был развит в нем момент самоанализа. Очень глубокий момент. Именно этим самоанализом, этой страстью и этим психологическим наблюдением, когда он беспристрастно смотрит на свою мать и ничего не может сделать – только фиксировать, он точно так же наблюдает и за собой.

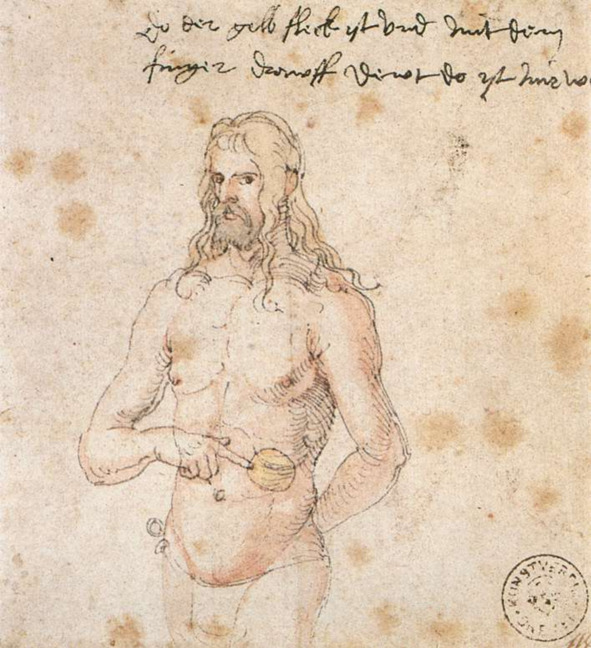

графический автопортрет

И самый последний его портрет, где Дюрер стоит совершенно абстрактно, как в медицинском учебнике, идут линии, и он пальцем показывает на поджелудочную железу. Он сам указывает на свой диагноз – рак. В нем была очень мощная психическая энергия, совершенно необычная и что очень хорошо понимали его современники, боялись, почитали и называли доктором Фаустосом. Он это знал и играл в эту игру, потому что не хотел, чтобы люди к нему близко приближались. В Нюрнберге полностью сохранился его дом. В тот же самый год, когда он написал портрет с плеткой и за год до своей смерти Дюрер нарисовал рисунок, который я не знаю с чем сравнить по абсолютной откровенности. И опять это вглядывание в себя. Он не пишет себя обнаженным, он пишет себя голым. Когда он был молодым мальчиком он нарисовал этот портрет. И этот маленький мальчик очень серьезен и совсем не улыбается.

А это Агнес. Думаю, у нее была базетова болезнь. И луврский свадебный автопортрет. Это его бедного женят. То, о чем я вам говорила – попытка взглянуть на себя не как в зеркале, а словно из зеркала на тебя смотрит незнакомый человек.

Агнес

Он пишет себя так, словно это не он, а кто-то другой, совсем отделено от себя. Он молод и очень богат, потому что на нем очень дорогой костюм и удивительная шапочка, вверх которой разрезан на такие полосочки-макароны. Я тоже хочу такую шапочку. А поскольку она суконная и крашеная железой каракатицы, то по тем временам стоила целое состояние. На нем тонкая изумительная рубашка с каймой, а в руках он держит веточку чертополоха, что означает на языке трав и цветов того времени очень много: с одной стороны – тайнознание, а с другой – верность. Это свадебный портрет. А тот ракурс, о котором я вам говорила, у него более напряженный, более жесткий. Совершеннейший разворот плечей, рук в одну и в другую сторону. Но с глазами у нас более серьезная история.

Свадебный автопортрет

На примере этого портрета я хочу показать, куда смотрят его глаза. Правый и левый.

Студенты: Он же косой. Раскосые глаза.

Волкова: Видите, как по-разному написаны глаза?

Студенты: Нет точки схода.

Волкова: Совершенно верно. Нет точки схода. Он смотрит на нас и в себя одновременно. Этот автопортрет в итальянском стиле написан на фоне окна. За окном итальянский ландшафт. Италию он не просто обожал, а считал дни, когда туда можно будет нырнуть. Он не любил Германию и жить там не хотел. Он любил и хотел жить только в Италии. Причем только в Венеции. У него в Италии был близкий друг, художник Джовани Беллини. Он постоянно останавливался у него.

И Вазарий пишет, что Джовани говорил ему: «Покажи кисточку, которой ты волосы пишешь». Тот брал обыкновенную кисточку и говорил: «Вот». И когда Джовани не верил, начинал при нем писать волосы. Этот портрет написан очень холодно, удаленно от зеркала и отстраненно. Нет никакой страсти, гнева и восторга.

То, что Дюрер был необыкновенно хорош собой, писали все современники. У него была красивая фигура, широкая грудная клетка, стройные ноги. Он нравился и поражал собой людей. Одевался очень дорого. Он чем-то очень напоминает Булгакова. И один, и другой объясняли, почему так хорошо одевались. У Булгакова были свои отношения с одеждой. Катаев описывает, как тот носил монокль, любил, чтобы его окружали красивые вещи и носил только красивую одежду.

Томас Манн описывал, как однажды, в день своего 50-ти летия, получил письмо от писателя Базеля, в котором стыдил Манна в том, что в то время, когда немецкий народ голодает, тот каждый день ходит гулять со своей собакой в лакированных ботинках, бабочке и с тростью, к тому же живет в таком богатом доме. И Манн ответил: «Да! Я хожу в самых дорогих лакированных ботинках и буду в них ходить. И вы, Базель, многое обо мне не знаете. Вы не знаете, какая горничная подает мне кофе каждое утро. Самая красивая горничная Берлина. И как я его пью вы тоже не знаете. А еще, Базель, вы не видели моих детей, моих коллекций и моей спальни, где стоит белая кровать, изготовленная вручную в Англии. И я буду спать на ней и одевать то, что хочу, и пусть Базель напишет хоть что-нибудь так, как пишу я. И, если бы Базель знал в каком аду я живу, и какой ад находится внутри меня. Но это господину Базелю совершенно неведомо. А вот тут я готов поменяться на его штиблеты. Пусть попробует так пожить». Манн написал за всех: и за Булгакова, и за Дюрера. Он все время писал про Дюрера. Он понимал, почему тот так любит одежду. Как писал Маяковский: «Хорошо, когда в желтую кофту душа от смотров укутана». Потому что никому из вас неведом тот мир, что находится внутри другого человека.

Около портрета Дюрера всегда толпятся люди. Между картиной и подлинником есть очень большая разница. Портрет написан очень холодно, безупречно в высшей степени, но при этом чувствуется невероятная магическая сила и притяжение. Желание всмотреться внутрь. И, конечно, все рекорды безусловно бьет его мюнхенский автопортрет 500 года. Если вы смотрите на этот автопортрет, то видно сходство со Спасителем.

Автопортрет

Дело в том, что он очень редко помещается в экспозиции. Есть японская машина, которая измеряет энергетическую мощь картины. И мощь поля этой картины невероятна. Чаще всего делается копия, как правило, очень плохая. Здесь есть некая, очень сильно заявленная двойственность. Такая не была заявлена ни в каком другом его произведении. «Я – мастер!» – вот, что заявлено. Для них не существует Творца или Христа. Они почитали Отца, Мастера. В готическом мире есть слово Мастер – это тот, кто что-либо сотворил, кто слепил черепок, кто из пепла сотворил Нечто, а потом вдохнул в него жизнь. Мастер всегда равен Творцу. Демиургу.

Поэтому Мастер самое высокое звание. Заслужить его еще надо умудриться. И он показывает себя как Мастера. Лицо сумасшедшей красоты с иконограцией. Видите, три золотые пряди волос? Это трехпрядное злато или как говорили в Византии: «золотые волоса с тремя прядями». Божественные волосы. Как он их писал? Самое главное голова Мастера. А он зябок, он кутается в беличий домашний халатик. И рука его нервна. Как пишет Томас Манн: «Зяб в жаре». Когда он написал этот портрет начался такой скандал! Как он посмел! И тогда он сделал три нерукотворных офорта, о которых вы знаете, и сказал: «Прошу, а теперь я объявляю конкурс. Пусть каждый художник сделает таким образом свои инициалы или что-нибудь другое. И тогда будем говорить, что я могу делать, а что не могу». И понятно, что никто не смог это сделать. На сем мы с вами завершаем. (Аплодисменты).

Лекция №3. Кант – Боттичелли – Джорджио Лазария – Брейгель

Волкова: Когда-то Ахматова записала замечательные строчки: «Мы лишь, милый, только тени предела света». Как у всякого гениального человека у нее было предчувствие конца истории. Не конца жизни, не конца мира, не конца человеческого общежития, а конца истории. А что собственно говоря происходит? Ничего. В настоящий момент, история, как живой процесс становления, находится в тяжелой спячке. Правда, да? Мне тут сообщили, что мы стоим на пороге великих событий, потому что, чтобы продвинуть процесс нашей духовной жизни министром культуры будет назначен Федор Бондарчук, а министром нашего изящного искусства – жулик и манипулятор Марат Гельман. У такого приличного отца, такой сын. Министром всей нравственности, а также образования, то ли школьного, то ли дошкольного, то ли послешкольного будет назначена Тина Канделаки (смех). Вот это и есть конец истории. Это, как «Корабль дураков» у Босха.

Студенты: Это правда?

Волкова: Конечно нет. Это последний скверный анекдот, который ходит по Москве. Хотя, вы знаете, а кто может гарантировать, что так не может быть никогда (смех)? И что Федора Сергеевича не назначат министром культуры, а Тину Канделаки министром по нравственности? Действительно, а почему нет? (смех) Ну, а кандидатура Гельмана просто не обсуждается. Будут просто две доски прибиты к третьей. Все остальное будет считаться тяжелой архаикой, начиная с моего любимого Казимира Севериновича.

Так вот, я хочу поговорить с вами об истории, как о процессе. Но не с точки зрения того, что кого-то убили, кого-то сняли, кого-то назначили, кому-то дали деньги, у кого-то отобрали и прочее. Это не история. Это такая видимость становления общества. Когда-то было структурировано общество и философы, которые объясняли эту структуризацию. К примеру, Маркс. Он писал про пролетариат и по-своему был прав, хотя немножко не отличал рабочий класс от маргиналов. Но он плохо знал Россию и рабочий класс России. История всегда выстраивала себя по духовным градациям. И, если общество лишено философов и рыцарей оно погибает.

Студенты: Что вы имеете ввиду под словом «рыцарь»? Это те, кто борется с ветряными мельницами?

Волкова: Рыцари – люди с кодексом чести и служения этим понятиям! Но, если позволите, на вопросе о том, что такое рыцарство в обществе я специально остановлюсь, потому что вы этого еще не знаете, от вас это пока еще сокрыто. Но так было всегда. Мало того – это была выхоленная идея. Очень выхоленная и она имела очень большое значение и в искусстве, и в литературе. Это я говорю о проявлениях в истории. Вы согласны что без философов общество быть не может? Вы знаете историю с Эммануилом Кантом? Как вы считаете, был порядок в прусском военном государстве или нет?

Студенты: Был!

Волкова: Они первыми сказали: порядок в обществе превыше всего, а все остальное потом. Кстати, «Дубровский» Пушкина – это переписка с «Разбойников» Шиллера. Все тот же самое. Пушкин специально списал этот сюжет, но так, по-российски. Неужели он не мог ничего придумать сам? Мог, но общество нуждалось в Дубровском, который показывает, что каким бы дворянином с голубой кровью не был человек, какой бы рыцарь не жил в его теле, какую бы там Мери он не любил до смерти, но, в тот момент, когда он выбрал для себя путь Робин Гуда и оппозиционный протест, пусть даже и в новом виде, он пропал. Этот человек теряет все, даже, если при этом будет пытаться показать благородство, потому что он нарушил кодекс. Ведь слезы льешь, когда читаешь.

Какой Траекуров плохой. Какая там любовь! А каким Дубровский был хорошим! Правда, когда он стал разбойником, то тут же стал разорителем и начал сеять в обществе страх, насилие и террор. И Лермонтов точно также списал свой «Маскарад» с «Отелло». Не потому, что он ему нравится, а чтобы поговорить на эту тему. Отелло ведь ставят в театрах, но это нам не близко. Это не наш герой. И Лермонтов говорит: «Нет, ребята, нас это тоже касается». И чем все это кончается?

Вернемся к Канту. Пруссия. Кенигсберг. Мещанство чудовищное, все булки пекут, церковь посещают, детей растят, пуговицы начищают, обслуживают прусское государство. И все. Домик стоит одноэтажный и постоянно в окне этого дома стоит маленький человек, у которого никогда не зарастал родничок. Вот он стоит, мимо его дома ходят люди, никто голову не поворачивает в его сторону, никому дела нет до него.

И вдруг он исчез и его больше не видно в окне. День нет, два нет. Вроде бы никому в городе до него дела не было, но что тут началось! Все расстроились до невозможности. Волнения пошли и выяснилось, что этот человек больше не может стоять у окошка, потому что раньше он стоял по одной причине: он медитировал на водосборную башню. А власти решили на ее месте построить приют. И получается, что ему у окошка больше делать нечего.

И, как вы думаете, что делает прусское правительство? Оно переносит приют в другое место, но с условием, что, если этот человек захочет куда-то отлучиться, то город должен об этом знать. И город всегда об этом знал. Оповещали через газеты, что философ Кант уехал в гости к своему другу туда-то. Вы понимаете, это общество было нормальным. Потому что это только казалось, что им никто не интересовался, а оказывается еще как интересовались, если, когда он перестал показываться в окне началась катастрофа. Общество должно иметь своих философов и тогда оно спит спокойно.

История вещь живая, она имеет движение, развитие и становление. И, если она внезапно встает на якорь, это катастрофа. А что такое носители исторических процессов? Гумилев называл их пассионариями, но это не исчерпывает загадки взаимоотношений истории с ее болезнью. А болезнь истории не только в пассионариях, а еще в чем-то. Если не произойдет исторической толчковости, то погибнет все. И вот я хочу сказать, что, когда мы осознаем само понятие «историческое время» или человек начнет рассматривать себя не только как часть истории, тогда она будет развиваться. Искусство занималось этим всегда. Это собственно ее основное занятие. Когда вы читаете «Война и мир» или Томаса Манна, или Стендаля, то появляется ощущение, что человек живет не в пустоте, а в исторической реальности.

Вон, бедный Саша Сокуров, какие приложил усилия, чтобы Фауста снять. Ему же памятник надо поставить. Он выдохнул из себя. Саша обещал подарить мне эталонную копию «Фауста». Я обязательно ее покажу.

Студенты: А вы ее уже видели?

Волкова: Да. Так вот, собственно говоря сама история начинается с того момента, как человек начинает себя осознавать, как часть истории. И теми, кто это сделал, конечно, были греки с их мифологической историей. Они жили внутри нее. Все, что происходило, происходило напрямую, по воле богов. Посейдон захотел и все! – тебе кранты. И ничего не поделаешь.

Я люблю, к примеру, Гектора, а Ахила и Одиссея нет. Настоящими первыми историками для них были те, кто понимал, что они живут в историческом линейном или нелинейном процессе. Человек не может изменить историю. Историю делает история! Люди только ее рекруты. И Македонский, и Цезарь, и Наполеон, и Черчиль – все они были рекрутами истории. Просто одни были подготовлены хорошо. А были государства, которые не считали нужным тратиться на подготовку рекрутов и те были такими корявыми. Правда, если честно, то сейчас и рекрутов нет. Ни кинематограф, ни учебные заведения сейчас на них не учат. Искусство может рассматривать мазок, фрагмент картины, особый тип деятельности человека или людей, рождающихся с этим даром, но научить их быть художниками или поэтами невозможно. Они должны с этим родиться и взрастить это в себе, а искусство оставляет лишь визуальные свидетельства. Когда мы с вами говорим относительно эпохи Возрождения, то она имеет очень интересный исторический аспект, просто необыкновенный, потому что вся эпоха имеет историческое мышление и действие. Это важный момент, потому что история рекрутирует. Вся эпоха Возрождения была наполнена этим процессом.

Это «Поклонение волхвов» Боттичелли. Великий Сандро, одетый в золотую тогу и оставивший на ней свой автопортрет. Он смотрит на нас, хотя и находится в свите Медичи. Но, как художник Сандро этой картиной соединяет их и время! Он представляет их нам. Время идет, мы проходим мимо этой картины, а она продолжает омываться временем. Он сделал вечное предстояние Медичи перед Мадонной, перед историей и истории перед ними. Это очень сложные взаимоотношения. Наблюдатель наблюдает. Художественное наблюдение. И они остались для нас историческим событием огромного масштаба. Флорентийская республика Возрождения, гениальные банкиры Медичи, герои ренессанса, мышление людей того времени, их историко-героическое сознание. Не историко-мифологическое. Должна сказать, что их репрезентация себя всегда была приукрашена.