Полная версия

Рубцы на теле Беларуси. Когда и как изменялись границы наших государств

Наемник-мушкетер

Например, в 1499 г. 100 пеших драбов (рыцарей) стали гарнизоном в крепости Киев. Сведения о гарнизонах других южных порубежных крепостей весьма скудные. Так, известно, что в 1543 г. в Киев прибыла наемная рота под командованием Владимира Гольшанского, в 1551 г. сотня драбов во главе с Крыштафом Рудницким прибыла в Винницу, а в Черкассы – 100 кавалеристов Петра Чаплича и 100 драбов Петра Разбисского. Насколько важно было присутствие наемников в южных порубежных замках, свидетельствует просьба жителей Брацлава в 1545 г. направить к ним «служебных», так как в их отсутствие жители подвергаются татарскому разбою.

Стояли гарнизоны наемников и в замках на восточной границе ВКЛ. Так, в 1557 г. в Оршанском замке было 100 драбов ротмистра Зараревского, в Мстиславе – 100 драбов Разбицкого, в Гомеле – 200 драбов Ленского, в Дриссе – 100 драбов Холмского, в Дрисвятах – 100 драбов Закличевского и др.41 Наёмник Александр Гвагнин был в 1577—1857 гг. ротмистром в Витебском замке, бывшем тогда также пограничном. Вместе с ним было еще три «ротмистра пеших». Гарнизон же пограничного замка Пропошеск (ныне – г. Славгород), расположенного в 70 км к юго-востоку от Могилева, в месте слияния рек Проня и Сож, в мирное время не превышал 20 воинов.

Привлекались к охране границ ВКЛ, а затем и Речи Посполитой, а южных – уже с первой половины XVI в., и казаки (черкесы). Еще в 1533 г. староста черкасский и каневский Евстафий Дашкович предложил устроить на низовьях Днепра, за его порогами, постоянную сторóжу тысячи в две казаков, но план этот не был осуществлен. В 1556 г. князь Дмитрий Иванович Вишневецкий, будучи предводителем служилых казаков, построил укрепление за порогами на острове Хортице, где позже возникла знаменитая Запорожская Сечь, и отразил нападение крымского хана. Однако в 1558 г. он вынужден был покинуть Хортицу из-за недостаточности сил. В 1570-х гг. казаки держали уже постоянную стражу на днепровских островах за порогами, но главная масса казаков появлялась в низовьях Днепра только летом, а зимой расходилась в украинные города и по хуторам.

Казак

Великий князь, а затем и король, заинтересованные в укреплении южный границ своих государств, с одной стороны поддерживали усиление казачьих формирований, но с другой стороны были вынуждены с ними бороться, так как казачья вольница была слабо управляемая и зачастую осуществляла массированные набеги на территорию и королевства, и княжества, которые воспринимались современниками как набеги вражеского войска. В 1593 г. сейм даже постановил считать казаков врагами отечества! Поэтому в целях наведения порядка среди казачьей вольницы и организации надлежащей пограничной службы предпринимались попытки подчинения казацкой вольницы путем официального приема некоторой части казаков на военную службу. Так, после включения в 1569 г. Киевского воеводства ВКЛ в состав польского королевства, Стефан Баторий в 1578 г. назначил жалование 600 запорожским казакам, выразившим желание служить ему, и разрешил им устроить в Трахтомирове свой арсенал и госпиталь. За это казаки согласились подчиняться назначенным королем командирам – офицерам-шляхтичам. Так как все 600 казаков были внесены в список для выдачи жалования – реестр, то за ними закрепилось название «реестровые». «Нереестровые» казаки считались беглыми и подлежали возврату их прежним хозяевам. К 1589 г. количество реестровых казаков достигло 3 000 человек. Это была организованная военная сила, надежно охранявшая рубежи государства.

В XIV – XV вв. ВКЛ имело четко определенные границы: на юго-востоке – с Золотой Ордой, на юге – с Крымским ханством и имело выход к Черному морю, на юго-западе – с Молдавским княжеством, на западе – с Польским королевством, на северо-западе – с Тевтонским орденом и имело выход к Балтийскому морю, на севере – с Ливонией, Псковской и Новгородской феодальными республиками, на востоке – с Великими княжествами Московским, Тверским и Рязанским.

Эти границы определялись мирными договорами, которые заключались, как правило, вследствие и после войн. В этих договорах, юридически оформлявших границы, содержится, как правило, точное описание ориентиров, по которым эти границы устанавливались.

В частности, такое описание содержит мирный договор ВКЛ и Инфляндского ордена, заключенный Великим князем Гедымином, который в договоре назван королем, с магистром ордена Эберхардом фон Мангеймом 1 ноября 1338 г.:

«(1) От устья Эвясты направо по дороге, которой прошел Гедымин, король Литвы, до Ницевры, и от устья Эвясты через Двину до двора, который называется Успальде, и оттуда направо до деревни, которая называется Стрипайне. Выше деревни никакое войско не должно переходить через эту дорогу, ни врываться по этой дороге ни Литва, ни люди магистра, ни пастухи. Мирные земли в земле Литвы – это Больники, Гедройты, Неменчин.

(2) Дальше, мир [ная граница] должна идти от Эвясты вверх до самой речки, что называется Педэнэ, а дальше от речки по старому миру42 до Аделле».43

Однако эта граница просуществовала недолго. Уже 1340 г. войска Тевтонского ордена попытались штурмом взять замок Велона, располагавшихся на правом берегу реки Неман – границе между Жмудью и ВКЛ. Но штурм не удался и тогда рыцари приступили к осаде, для чего построили рядом с Велоной два своих хорошо укрепленных замка. Вскоре сюда подошло войско ВКЛ во главе с Великим князем Гедымином, которое осадило оба тевтонских замка. Однако рыцари имели огнестрельные орудия, выстрелом из одного из их Гедымин был убит. Сыновья отвезли его тело в Вильну, где сожгли на погребальном костре в Кривой долине Свинторога вместе с вооружением, любимым конем, слугой, частью добычи и тремя пленными немецкими рыцарями…

Кстати, Неман был естественной частью западной границы ВКЛ долгое время. В раннем средневековье за Неманом была Судавия или Ятвягия – государственное образование ятвягов. В конце ХІІІ в. оно было завоевана крестоносцами, которые установили границу своих владений также по Неману в его среднем течении. По свидетельству Петра Дюсбурга, который жил в первой половине XIV в., Неман оставался границей между Пруссией и ВКЛ и в этот период, а согласно грамоты Ягайлы своему брату Скиргайлу, датируемой 1387 г., Неман был еще и рубежом обороны ВКЛ от Пруссии.

Впоследствии эта западная граница ВКЛ неоднократно уточнялась и изменялась. Так, согласно трактата, подписанного Витовтом с крестоносцами на острове Салин в 1398 г., литвино-прусская граница проходила от впадения реки Невяжы в Неман прямой линией до излучины реки Шешупы, далее по этой реке до ее истока, затем прямой линией до реки Неты, затем рекой Нетай да реки Бобр и рекой Бобр до реки Нарев (Нарвы). Что самое интересное, эти реки впоследствии еще неоднократно были границами между различными государствами: ВКЛ и Пруссией, Речью Посполитой и Пруссией, Россией и Пруссией, Россией и Германией, Польшей и Германией, СССР и Германией. А берега этих рек обильно политы кровью воинов пограничной охраны этих государств разных времен…

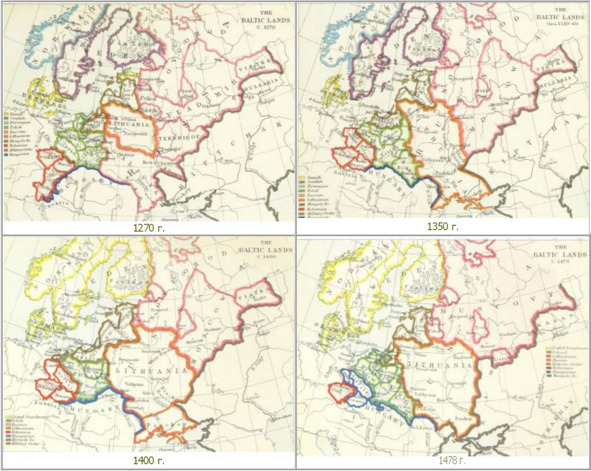

Изменение границ Великого княжества Литовского в XIII—XV вв.

Содержит описание границ и мирный договор, заключенный 2 марта 1402 г. в Мариенбурге между Великим князем Болеславом-Свидригайлом и гроссмейстером Тевтонского Ордена Конрадом Онгингеном:

«Потом границы и пределы между нашими и оного Ордена землями, определили и определяем следующим образом: начиная с острова, нарицаемого Саллин, лежащего на реке Мемле, ниже коего лежит другой остров по имени Ромейвердер, который остров Саллин весь имеет остаться впредь за Орденом, от верхнего конца означенного острова Саллина, прямо к реке Навезе, пологостью или долиною к лесу, называемому Гейлгенвальд; отсюда, следуя по оной реке между источниками, к Висвилту; отсюда прямо к некоему большому камню, нарицаемому Рода, лежащему на реке Аа, простонародно Роде называемой; от сего камня прямо к пруду Смарден; отсюда прямо к пруду или озеру, называемому Апейтензее, от оного пруда или озера прямо до дороги, вообще именуемой Бренгельская дорога; отсюда прямо до Ненемитена; отсюда по прямой линии к концу или вершине Мерицы, простонародно называемой Гейде, к месту где истекает ключ; от истока оного ключа прямо в пустынь, вообще называемую Вилтниссе, где река Эглоффе берет свое начало; отсюда прямо, чрез оную пустынь, то есть, Вилтнисс, далее до границ Псковских; и все оные границы лежат к Ливонии.

Со стороны же Пруссии в отвращение всякого спора, на всегда определяются границы для оного Ордена: начиная от вышеозначенного острова Саллин, прямо до реки Суппе называемой, отсюда к месту ее истока; отсюда прямо до реки вытекающей из озера, именуемого Метензее, и вообще называемой Метенский исток; отсюда, по течению реки, до реки, называемой Бебер; потом следуя же течению оной реки даже до границ земли Мазовской.

Таким образом, все земли к Пруссии и Ливонии лежащие, и вышеописанными границами определенные, со всеми правами их и пользами, признаем мы на вечные времена принадлежащими оному Ордену; и в оные земли как нам, так равно и наследникам, сонаследникам и преемникам нашим, ни как и ни под каким видом не вступаться».44

После победы над крестоносцами под Грюнвальдом 15 июня 1410 г., положившей конец могуществу Ордена, граница ВКЛ с Пруссией отодвинулась запад. Она была установлена согласно трактата, заключенного 27 сентября 1422 г. на озере Мельна, и сохранилась практически неизменной до нашего времени – это нынешняя граница Литовской Республики с Калининградской областью Российской Федерации и далее – граница Подляшского и Варминско-Мазурского воеводств Республики Польша.

Содержит описание границ ВКЛ с Орденом Меченосцев и т.н. «Граничный акт», составленный 3 июля 1473 г. – в период правления Казимира Ягеллона.45

Начало формированию второго участка западной границы ВКЛ – границы с Польшей, точнее – с Подляшьем (Подлясьем), было положено в 1358 г. размежеванием Городенского княжества с владениями мазовецкого князя Земовита Тройдзеновича (ок. 1326—1381), которое провел Кейстут. Но вскоре соседи, невзирая на существующие договоренности, начали решать свои земельные вопросы самостоятельно и только избранный в 1440 г. Великим князем Казимир Ягайлович (1427—1492) восстановил эту границу. Затем, привилеем от 1 января 1509 г. Великий князь Сигизмунд даровал райгородские и гонязские земли Николаю Радзивилу – Трокскому воеводе. После подтверждения этого привилея 4 января 1515 г., граница этих владений шла по рекам Прусская, Мета (Нета), Бобр и Березовая.

Южные границы ВКЛ к концу XIV в. доходили до верховьев р. Тихая Сосна – правого притока Северского Донца, где их еще в конце 1350-х гг. зафиксировал черкасский наместник Свиридов. Посланный киевским князем Семеном Олельковичем он «по тым местцом розъеждчал и по тым урочищам границы клал, яко с землею Татарскою…».

В целом же южные границы ВКЛ не были устойчивыми и во многом зависели от силы натиска Золотой Орды. Поэтому для второй половины XIV в. за южную границу ВКЛ можно условно принять левобережье р. Ворсклы, а на правом берегу Днепра – линию, проходившую по р. Тясьмин, далее на запад несколько южнее Звенигородка до водораздела Южного Буга, Тетерева и Случи.

Первоначальные восточные границы ВКЛ установить довольно сложно, так как московско-литовские договорные грамоты, как правило, не проводили делимитацию границы, ссылаясь на «старые рубежи», и ограничивались, в лучшем случае, перечислением городов с волостями, относящимся к той или иной стороне, а то и обозначением целых регионов, остающихся или переходящих под чью-то власть. Лишь в случае нарушения целостности какого-то конкретного массива земель приводилось точное описание прохождения линии границы (например, рассекающей Ржевскую землю или разделяющей смоленские волости). Такая позиция составителей договорных грамот опиралась на существующее издревле положение границ княжеств, земель, волостей, не требующее пояснения в договорах. Кроме того, у ВКЛ долгое время вообще не было общей границы с ВКМ, в отличие от границы с Великим княжеством Тверским, что отражено в древних договорных грамотах. В частности, посланник австрийского императора Сигизмунд Герберштейн писал, что «Владения князей Московских, во время Витольда, простирались на пять или шесть миль за Можайск».46

Таким образом, в тот период понятие «граница» определяла предел владений, причем не всегда эти владения соприкасались с владениями соседних княжеств, между ними могли находиться и земли, никем не занятые, не освоенные. Так и между ВКЛ и Великим княжеством Московским (ВКМ) практически до 1380 г. не было общей границы. Ржевская земля в 1380 г. принадлежала еще ВКЛ, однако в период правления Кейстута большая часть ржевских волостей была захвачена ВКМ. В составе ВКЛ осталась только волость Осуга, расположенная вдоль течения р. Осуги, притока р. Вазузы.47 Таким образом, восточная граница этой волости стала первым участком литовско-тверской границы, существовавшей до конца XV в.

Границы Великого княжества Литовского с Великим княжеством Московским в 1386—1434 гг.

Также до конца XV в. была полоса «ничейных» земель между волостями князей Крошинских Вяземского княжества ВКЛ и Можайской землей ВКМ. Не было общей границы у ВКЛ с ВКМ и на границах Великого княжества Смоленского и входившего в его состав Вяземского княжества, где также была широкая полоса «ничейных» земель, которые отделяли ВКЛ от ВКМ до конца XV в. Причем, вплоть до 1486 г., времени начала первой войны ВКЛ с ВКМ, на этой границе, кроме района р. Ургы, не было зафиксировано ни одного пограничного конфликта. Но именно через эту реку шли на Москву войска Великого князя Альгерда в 1368 г. и 1372 г., в 1402 г., 1406 г. и 1408 г. в низовьях реки находились войска Великого князя Витовта, а в 1406 г. и дважды в 1408 г. здесь прошли войска ВКМ, которые уничтожили г. Дмитровец на р. Угре.

Считается, что впервые граница ВКЛ и ВКМ документально была установлена в 1408 г., когда по условиям договора границей была признана река Угра, левый приток Оки.48 Однако сохранились лишь фрагменты этого договора, заключенного на берегу Угры 4 сентября 1408 г.49 между Витовтом и Василием I. Возможно, что в нем были какие-то территориальные изменения, так как на условия этого договора ссылаются грамота Казимира IV Ягеллончика 1440 г. и договор, заключенный 31 августа 1449 г. Великим князем Литовским Казимиром с Великим князем Московским Василием II Тёмным, в котором говориться о сохранении неизменной границы, установленной в 1408 г.50 В этой связи в договоре не было надобности подробно описывать границу, за исключением небольшого не разграниченного к тому времени участка Ржевской земли, которая часто переходила то к ВКМ, то к ВКЛ, то к Великому княжеству Тверскому. По этому договору Ржев с волостями признавался за ВКМ, поэтому содержал описание нового участка границы – от озера Орлинца до реки Осуги51:

«А тобе, Казимиру, королю полскому и великому князю литовскому, не вступатисе в мою отчыну, ни во все мое великое княженье, ни в мое братьи молодшое отчыну, и во Ржеву з волостьми, по озеро по Орлинце наполы, по озеро по Плотинцо, по Красный борок, по Баранью речку, на верх Белеики, по Белеике на Поникль, с Поникль на верх Сижки, з березы на мох, со мху на верх Осухи, – тых ти, брате, мест всих подо мною блюсти, а не обидити, а не въступатисе в тые места. А который места волостили веда [ли] Осугу пры великом князи Кестутьи, и воим волостелем по тому ж ведати, а мне, великому князю Василью, не въступатисе».52

Таким образом, этот договор о «вечном мире» подробно очерчивал спорные литовско-московские участки границы, перечислял владельцев мелких уделов, отошедших к ВКМ или ВКЛ, а также регионы, на которые распространялась власть или влияние московского или литовского великих князей. Однако многочисленных вяземских князей и саму Вязьму договор не упоминал. Возможно, что они подразумеваются этой фразой: «… вси Смоленские места, што издавна к Смоленъску потягло…»53, а отсутствие описания восточного участка Смоленской земли свидетельствует о ее давней стабильности.

Очевидно, также в конце XV в. была определена граница ВКЛ с Новгородской Республикой, так как в Договорной грамоте Великого князя Литовского Казимира с Великим Новгородом об установлении мира и условиях ведения торговли с Полоцком и Витебском, датируемой 1440 г., уже содержится указание на неизменность существующей границы: «А рубеж Новугороду з Литвою по старому рубежу земли и воды, и с полочаны, и с витбляны, и с торопьчаны».54

Следующим договором, определявшим границы ВКЛ с ВКМ, был «вечный мир», заключенный 7 февраля 1494 г. между Великим князем Московским Иваном Васильевичем и Великим князем Литовским Александром. По этому договору в состав ВКМ переходило Вяземское княжество, однако перечня присоединенных волостей и описания границы в договоре нет. Возможно, что Вяземское княжества, имевшее давно устоявшиеся границы, вошло в ВКМ полностью, поэтому описывать новую границу на этом участке не было необходимости.

Основной же участок новой литвино-московской границы вновь составила Угра, но уже почти на всем своем протяжении (кроме небольшого участка, принадлежавшего Воротынску), увеличившись вдвое. Вскоре на примыкавшей к границе территории, с целью укрепления приграничного оборонительного рубежа и усиления власти Великого князя Литовского над не всегда надежными верховскими князьями, были учреждены наместничества, наместниками в которые были назначены Ивашка Сопежич (в 1495 г. в Дмитров), Василий Сопежич (в 1494 г. в Опаков, в 1496 г. получил и два пустых села в Мощине), князь Федор Федорович Мезецкий (волость Городечна). Затем все приграничные территории были объединены в отдельный пограничный военный округ с центром в Смоленске и во главе со смоленским наместником. Все местные князья со своими людьми составляли смоленское ополчение. Однако сил было мало и бывшие владельцы волостей, перешедшие на службу в ВКМ, практически беспрепятственно их захватывали.

Традиционно считается, что граница 1494 г. также проходила по р. Гжать и ее притоку Яузе, до которых простирались можайские волости ВКМ. С севера на юг вдоль всей этой литовско-московской границы конца XV в. располагались пограничные княжеские города-крепости: Белая, Хлепень, Вязьма, Мосальск, Мезецк, Воротынск, Белев, Одоев, Стародуб, Гомель, Трубчевск, Новгород-Северский, Чернигов, Карачев, Любеч.

Очередное изменение восточная граница ВКЛ претерпела после подписания 25 марта (2 апреля) 1503 г. представителями ВКЛ и ВКМ в Москве договора о перемирии сроком на 6 лет. В этой договорной грамоте с большой точностью и последовательно обозначены пограничные пункты с обеих сторон. Так, при перечислении полоцких волостей, называются только те из них, которые находились на пограничье и на которые могла претендовать противоположная сторона. Но один, причем довольно протяженный, участок новой границы в грамоте не указан. Это участок на восток от Днепра, между городами ВКЛ Киев и Черкассы и городами ВКМ Чернигов, Новгород-Северский, Путивль. Очевидно, что на момент составления договора большая часть этой территории только формально входила в состав ВКЛ и являлась частью Поля – слабо освоенной и малозаселенной территорией, местом татарских кочевий.

Границы Великого княжества Литовского с Великим княжеством Московским в 1494, 1522 и 1563 гг.

Также по договору 1503 г. в составе ВКЛ остались территории ВКМ, вклинивавшиеся в территорию ВКЛ, в частности волость Буйгород. Очевидно, что здесь уже сформировался регион, прочно связанный с ВКЛ. Только в 1514 г., с взятием Смоленска, литвино-московская граница отодвинулась на запад, что вызвало необходимость организовывать новые опорные пункты ВКЛ на границе с ВКМ.

Описание границ содержит и мирный договор, заключенный между ВКЛ и ВКМ после войны 1512—1522 гг. Процедура утверждения этого договора проходила следующим образом: после общих дебатов был выработан текст перемирной грамоты, который отвечал интересам обеих сторон. Затем текст был представлен Великому князю Литовскому и Великому князю Московскому. Оба князя должны были присягнуть, что будут придерживаться всех пунктов документа. Процедура присяги происходила в присутствии полномочных послов, которые бдительно следили за всеми пунктами текста договора. Так, присяга, которая утверждала перемирную грамоту, происходила в Москве в присутствии послов ВКЛ: полоцкого воеводы Петра Станиславовича, подскарбия Богуша Боготивиновича и писаря Ивашки Горностая. В копии грамоты, датированной 22 февраля 1523 г., отмечаются сроки перемирия – пять лет, начиная с Коляд. В эти «перемирные лета» обе стороны, великие государи обещали «не воевати, не занимати, в землю чужую не вступати».

Также в перемирной грамоте детально была описана новая граница, проходившая в районе Смоленска:

«А рубеж городу Рославлю со Мстиславлем промеж Словнева да Шибнева ко Гневкову, Доброю речкою на Водонос, а от Водоноса Доброю же речкою в Остр через Великий Бор в реку в Шумячу к Стрекуле, к рубежу Кричовскому; от Кричова городу Рославлю рубеж река Шумяча, а Шумячею в речку Немелицу, а из Немелицы старым рубежом к Заборью в Ипуть реку, да на низ Ипутью к Хмелю… А рубеж Смоленску и волостем Смоленским з Дубровною и з Романовым, и з Горами, и со Мстиславлем от Днепра нижей города Смоленска, рекою Мереею вверх, межи Пречистое, Взруба и Зверович в Иваку, а из Иваки на Еленский рубеж да на Городню, а Городнею у Вехру в Чорный Мох, а из Вехры у Прудильны в Железницу, а Железницею под Дуденки у Вехру, а из Вехры в Лютую у Воду, а из Лютой Воды в Выпино, а из Выпино в Сож, а Сожом на низ в Березыню, а Березынею вверх сухом промежи сел Почина и Гладковичи, по холмом, а оттоле к Пулневу; а за рекою за Днепром рубеж Смоленску вниз по Днепру ниже Климентия святого пять верст…».55

Некоторые из перечисленных в этом документе XVI в. участков границы сохранились до наших дней, став частями современной границы Республики Беларусь с Российской Федерацией.

Таким образом, в результате перемирия 1522 г. литовско-московская граница приобрела стабильный характер, а после подписания 18 февраля 1537 г. в Москве договора о перемирии на 5 лет, по условиям которого в состав ВКМ вошли территории на левом берегу Днепра с городами Кричев, Рославль, Мстиславль и Чериков, а также города Себеж и Заволочье, а в составе ВКЛ – Гомель «со всей землей», приобрела законченный вид.

Однако вопрос о границах Себежской волости вызвал на переговорах ожесточенные споры. Послы ВКЛ, определяя принадлежность земель по частновладельческому принципу, предлагали отдать Себеж только с землями исключительно городской черной волости. Послы ВКМ, исходя из соображений территориальной принадлежности, требовали всю без исключений Себежскую волость, в которой имелись и частные, и церковные владения. Описание себежского участка границы ВКЛ и ВКМ, установленной в 1537 г., содержится в материалах переговоров 1542 г., когда обе стороны представили свои проекты прохождения границы. Согласно проекта ВКЛ граница проходила, оставляя ВКЛ села Мочаже, Дедино, Нечерце с Овдошковым, Столевичи, Мхини, от р. Иссы у оз. Ситно (Заситино) шла вверх по р. Иссе, до устья ручья Везовец (Везавец, Везавенник), далее до правого притока р. Иссы, впадающего в нее ниже ее истока из оз. Истца (Дедина), и по ручью Везовцу вверх до его истоков, а далее – суходолом до мочажско-себежского рубежа. Таким образом, граница проходила по озёрам Чернице и Деменцу, по д. Демянец, находившейся на р. Деменице, впадавшей в оз. Ореховно с юга, северо-восточнее оз. Глубокое, Попелинцу, Исорно, «мхом» (болотом) к оз. Косареву, по р. Беленице до начала столевичско-себежского рубежа. От бывшего с. Столевичи на оз. Белое граница проходила по р. Глубочице и оз. Глубокое, от оз. Глубокое через с. Овдошкова и далее по оз. Колесо, от него по р. Горынице в оз. Себежское, от оз. Себежское на восток вверх по р. Чёрной до устья р. Житницы, правого притока р. Чёрной, далее до р. Великой, по опочецко-себежской дороге до себежско-полоцких границ. Эта часть себежского рубежа споров сторон не вызывала.

По проекту ВКМ 1542 г. себежско-полоцкая граница должна была проходить от р. Швеи до оз. Выдрина, от оз. Выдрина к оз. Ярцову «да по мосточки на мох», от оз. Ярцова в р. Ормицу (Орменцу), далее в Красные Луки, затем «по конец Зеленские горы» и в оз. Нечерце, из него вниз по р. Нечерице до Лав на Листинской дороге, от Лав «бором до Пяти мостов» (на Великой дороге Полоцк – Псков), отсюда по дороге к р. Шелбенице до Копыта, от Копыта до оз. Островна, по Заозерью и до старого Албецкого рубежа, к Лукому, Брынищам, Красному Пню и р. Переходнице. Далее по этой речке вниз в ручей Богатый и по нему в р. Великую.