Полная версия

Георгиевский комсомол

Комсомольцы того времени вспоминают: «Субботники проводились в любую погоду, работали весело, дружно, с песнями». Вместе с ними трудилась и учащаяся молодежь, в среде которой зрело пионерское движение, как резерв коммунистического союза молодежи. Не случайно в апреле 1923 году в Георгиевске была создана одна из первых в крае пионерская организация. Начальником отряда стал Василий Шилин, работник отдела народного просвещения уезда. Уже 1 мая первый отряд юных ленинцев, возглавляемый комсомольцем В. Сурговтом, принял участие в праздничной демонстрации. Под руководством своего коллективного вожатого – комсомола, пионеры боролись за повышение успеваемости среди учащихся школ, участвовали в ликвидации безграмотности, сборе металлолома, макулатуры, шефствовали над немощными и одинокими, а также семьями военнослужащих, организовывались в кружки художественной самодеятельности, технические и спортивные. По сигналу горна и треск барабанных палочек они собирались на сборы и, сидя вокруг пионерского костра, учились дружить, действовать, мечтать.

Клятва у пионерского знамени

Годы первых пятилеток

Впереди георгиевскую комсомолию ждали другие не менее сложные дела. В стране, внутри партии большевиков шла ожесточенная борьба. Победил курс на ускоренную индустриализацию и коллективизацию. В современном обществе и поныне идут яростные споры о верности избранного пути. Не будем вдаваться в дискуссию по этому поводу. Зададим лишь один риторический вопрос: «А смогли ли мы победить в Великой Отечественной войне, если бы к её началу не было создано мощной тяжелой промышленности, надежной продовольственной базы?».

Так или иначе, этот курс был поддержан большинством и, в первую очередь, комсомольцами. Именно в эти годы появились строящиеся объекты, получившие название – Всесоюзные ударные комсомольские стройки. Сотни тысяч молодых людей стремились попасть на них. Георгиевский комсомолец Александр Веревкин вначале возводил Штеровскую ГЭС, затем знаменитый ДнепроГЭС, Николай Саприн был в числе первых строителей Магнитогорского металлургического комбината. Здесь его избирают членом комсомольского комитета знаменитой стройки.

Стоит второй справа Н.С.Саприн

Однако далеко не каждому удавалось стать обладателем комсомольской путевки. Бывший секретарь Георгиевского райкома комсомола И. Снегирев вспоминал, что по путевкам ЦК ВЛКСМ они должны были послать на строительство города юности Комсомольска-на-Амуре 30 человек. А желающих были сотни. Райком целую неделю напоминал походный лагерь. Путевки вручались самым лучшим, самым достойным комсомольцам. Тогда же на заседании бюро, утверждавшем молодых добровольцев, возникла мысль об организации нового совхоза, который могли бы строить сами комсомольцы. Этот выход помогал решить важный вопрос – куда направить энергию тех, кто не смог попасть на великие стройки.

Почин Георгиевской районной комсомольской организации поддержали и в Северо-Кавказском крайкоме, и в Центральном Комитете ВЛКСМ. В том же 1931 году Совет Народных Комиссаров и ЦК ВКП (б) постановили создать на территории Георгиевского района свиноводческий совхоз и присвоить ему имя «Комсомолец». Однако эта стройка была внеплановой и не была обеспечена нарядами на строительные материалы, в первую очередь кирпичом. Необходим был сверхплановый кирпич. Для этого на кирпичные заводы Георгиевский райком комсомола посылал сводные рабочие отряды «легкой кавалерии», а для его доставки на строительный объект на железнодорожной станции организовывал ночные смены. Сотни юношей и девушек, отработав дневную смену на заводе, фабрике или после учебы в школе, приходили ночью на товарную станцию грузить вагоны материалами для комсомольской стройки. Пример в работе показывали комсомольцы Матрена Тулупова, Владимир Корсиков, Мария Юрик, Владимир Ткачев, Степан Малов, Иван Чумаченко. Совхоз был построен в ударные сроки и сегодня здесь находится поселок под тем же названием – «Комсомолец».

Комсомольцы колхоза «Коммунистический маяк». 1925 год

В сложных условиях шли преобразования на селе. Идею коллективизации не воспринимало большинство зажиточных крестьян, осторожно к ней относились середняки, даже отдельные бедняки не спешили вступать в колхозы. В тоже время многие понимали, что переход от мелкотоварного хозяйства к машинному земледелию без этого невозможен. Поэтому в стране, задолго до ХV съезда ВКП (б) (1927г.), положившего начало массовой коллективизации, стали создаваться товарищества по обработке земли (ТОЗы), сельскохозяйственные коммуны. Одна из первых в крае была образована в Георгиевском районе в 1920 году. Инициатором её создания стали незлобненские мукомолы Ф. И. Гавшин, П. С. Лапа, С. П. Болотов, комсомольцы братья Иван, Павел и Степан Ягодкины, Илья Косов. Дали ей наименование «Первая Незлобненская». В этом же году по соседству выходцы из станицы Урухской образовали коммуну «Первомайская». В 1921 году они объединились в колхоз «Коммунистический маяк», который стал одним из передовых сельхозпредприятий в крае. Долгое время его возглавлял Герой Социалистического Труда А. В. Чухно. На посту председателя колхоза трудился и Ю. А. Бочарников, ставший через некоторое время первым секретарем Георгиевского райкома КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва. Однако путь к процветанию был долог и труден. Коммунары часто подвергались нападениям со стороны противников советской власти, как первопроходцы на кавказской земле, вынуждены были проводить сельхозработы с винтовками за плечами. И хотя к началу массовой коллективизации внутренний враг был в основном повержен, отдельные очаги сопротивления оставались. Требовалась большая разъяснительная работа среди сельского населения о целесообразности ведения коллективного хозяйства. Проводить её направлялись в том числе и комсомольцы. В Новопавловской, к примеру, много дней безвыездно находился посланец георгиевских арматурщиков Иван Самойленко, в Новозаведенном – его товарищ Иван Жуков. В станице Урухской за колхозы агитировала Анна Самойленко (сестра Ивана), в станице Незлобной Федор Шумаков, в Обильном Владимир Чуприков.

Но и после завершения сплошной коллективизации трудностей в колхозах было достаточно. Её противники, скрываясь под личиной добропорядочных граждан, портили сельхозинвентарь, уничтожали семенной фонд, калечили скот, нападали на активистов. Часто совершалось воровство колхозного имущества. Распространившаяся в то время присказка «Все вокруг колхозное – все вокруг мое!» служила прикрытием для оправдания воровства.

Работники Георгиевского райкома ВЛКСМ с комсомольцами 20-30-х годов, 1958 год

В числе защитников общественного достояния были и комсомольцы. Они участвовали в ночных дежурствах по охране колхозного добра, устраивали заслоны на путях возможной транспортировки похищенного. Широкий резонанс в районе получил случай, произошедший в станице Зольской. Секретарю станичной ячейки ВЛКСМ Поле Золотаревой стало известно, что ночью с колхозных токов неизвестные крадут зерно и тайком перевозят его через старый брод на реке Золке в Кабарду. Поздним вечером Поля со своим братом Петром и комсомольцами Иваном Снегиревым и Борисом Белецким выехали на тачанке в засаду. Через несколько часов послышался скрежет колес по речной гальке, плеск воды. Задержанные пытались изворачиваться, утверждать, что это их зерно, и они везут его менять на картошку. Дальнейшие разбирательства показали, что хлеб краденый, колхозный.

Непросто райкому комсомола было осуществлять руководство и оказывать помощь комсомольским организациям, созданным в селах и станицах. Значительное расстояние от райцентра до населенных пунктов, отсутствие телефонной связи затрудняли общение с комсомольцами первичек. В какой-то степени приблизиться к ним помогала комитеты РКСМ, созданные в волостях. В Георгиевском уезде их было три: Воронцово-Александровская, Ново-Павловская, Незлобненская. Однако это ненамного сокращало путь к общению. От комсомольских работников требовалась исключительная самоотдача. Вот каким предстает перед нами секретарь Незлобненского волкома РКСМ Григорий Попов в документальной повести М. Усова «Судьбы». «Почему Гриша Попов, не ожидая ничьего напоминания или приказа, сам по своей доброй воле, отправлялся в любую погоду, … к сельским, станичным комсомольцам? …Часто ночью, днем не всегда хватало времени. … а ведь в твоей волости кроме Незлобной, – и Чурековская, и Лысогорская, и Подгорная, и Александрийская. Сколько подметок исколотишь, изотрешь, а где новые взять?»

О том, насколько остро стоял вопрос об обеспечении райкомов комсомола транспортными средствами, свидетельствует выступление секретаря Георгиевского райкома Гурова на 1-й краевой конференции ВЛКСМ, состоявшейся в 1936 году в г. Пятигорске. «…Средств передвижения нет, – отмечал он – только велосипед и ноги. Ну, хотя бы пару лошадей с упряжью иметь». Как быстро этот вопрос был решен, установить не удалось. Однако вплоть до середины 70-х годов на балансе Георгиевского райкома комсомола находилась пара лошадей, которые в сдавались в аренду и за счет которых поддерживалось его финансовое обеспечение. На вопрос проверяющих из ЦК ВЛКСМ об их применении неизменно следовал ответ: лошади используются для посещения комсомольских организаций.

Третий слева М. Донченко

Годы становления Советской власти в стране проходили в условиях международной изоляции, постоянных угроз вторжения вражеских сил на территорию страны. Поэтому правительством принимались различные действия по укреплению обороноспособности рабоче-крестьянского государства. На комсомол возлагалась задача по подготовке молодежи к службе в вооруженных силах, овладению ею навыкам поведения в бою. В эти годы создается ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству), ставшее со временем ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации, флоту), получает развитие движение ГТО (Готов к труду и обороне), ВЛКСМ берёт шефство над авиацией и военно-морским флотом. Георгиевские комсомольцы делом отвечают на призыв стать подготовленным защитником своей страны. Райкомом комсомола регулярно проводятся военно-спортивные игры, соревнования за право получения звания «Ворошиловский стрелок», по путевкам комсомола десятки юношей направляются на службу в авиацию и военно-морской флот. В числе первых, кого Георгиевский комсомол послал на строительство флота, были М. Донченко, П. Черников, П. Правдивцев, А. Шумаков. Результат этой работы стал очевиден в годы Великой Отечественной войны.

Вставай, страна огромная

22 июня 1941 года начались новые суровые испытания для советского народа – фашистская Германия вторглась на территорию страны. Уже на следующий день сотни жителей города и района выстроились в очередь к военкомату за повестками для отправки на фронт. На второй день войны ЦК ВЛКСМ принял постановление «О мероприятиях по военной работе в комсомоле». В нем содержались требования к комсомольцам удесятерить бдительность и сплоченность, быть готовым с оружием в руках самоотверженно сражаться за Родину. В ответ на этот призыв добровольцем ушёл в действующую армию секретарь райкома комсомола Александр Мясников. С первых дней на фронте он смело вступил в схватку с врагом, за мужество и героизм был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Александр принимал участие в битве за Кавказ, освобождении родного Георгиевска. Здесь узнал, что его отца зверски замучили фашисты. До Победы ему не суждено было дожить, погиб в одном из сражений.

Запись добровольцев на фронт

Большинство же молодых георгиевцев призывного возраста к началу войны уже проходило срочную службу в частях Красной Армии. Михаил Дубинин, Георгий Деревянченко прославили себя как защитники Брестской крепости, Петр Туманян, попав в плен на подступах к Ленинграду, сумел бежать из него к французским партизанам, стал командиром подрывной группы, затем начальником штаба партизанского батальона, адъютантом командира советского партизанского полка, связным с командованием французского Сопротивления. За боевые заслуги удостоен нескольких высоких наград Франции.

Восемнадцатилетним пареньком встретил Великую Отечественную Василий Толстов из станицы Лысогорской. На два года старше был его земляк Потапов Александр, на три – Петр Гусаков из поселка имени Шаумяна, на пять Анатолий Емельяненко из Краснокумского. 19 лет и 22 года исполнилось на тот момент Петру Однобокову и Павлу Головко, всю свою послевоенную жизнь связавшим с Георгиевском. Всех их объединило одно: каждый за свои подвиги был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Юнармейцы на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне

Командир отделения стрелкового полка младший сержант Толстов в боях за Новороссийск со своим отделением первым высадился на занятый врагом берег и обеспечил высадку десанта. С 1 по 6 ноября его отделение сражалось за плацдарм на Керченском полуострове, выдержало 15 вражеских бомбёжек, отразило 62 контратаки противника. Выведено из строя 20 танков. Василий Толстов лично подбил 3 танка, уничтожил до 20 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 17 ноября 1943 года.

С первых и до последних дней Великой Отечественной прошагал по её дорогам Потапов Александр. Стал гвардии капитаном, в боях был ранен, награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 11 степени, медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 октября 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В частях Красной Армии встретил нападение фашистских войск на страну Петр Гусаков, помощник командира стрелкового полка. 24 сентября 1943 года с 11 бойцами в числе первых он переправился на правый берег Днепра. Группа отразила 4 танковых контратаки фашистов, подбила 2 «тигра» и взяла в плен экипаж одного из них. Звание Героя Советского Союза Гусакову присвоено 10 января 1944 года.

Емельяненко Анатолий на службу в вооруженные силы был призван ещё в 1939 году. Попал на флот. В период Керченско-Эльтигенской десантной операции мотобот под его командованием осуществил 15 выходов на боевые операции, высадил на Керченский плацдарм 260 десантников. В ночь на 8 ноября мотобот штормом выбросило на берег. Экипаж присоединился к десанту и до 25 ноября сражался в его составе. За мужество и героизм Анатолий в январе 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Его грудь украсили также ордена Ленина, Красного Знамени, Великой Отечественной войны 1 степени.

Марш пионеров к Вечному огню. Слева К. Лукьянюк

150 боевых вылетов совершил летчик-штурмовик Петр Однобоков. Рассказы о каждом из них займут не одну печатную страницу. Вот только некоторые их них. В одном из полетов его самолет атакуют сразу 2 «Мессершмитта». Совершив манёвр, Петр пропускает один из них вперед себя и пушечным залпом сбивает противника. В это же время стрелок экипажа Николай Аверков поджигает другой «Мессер». Так в одном бою на их счету появляется сразу 2 сбитых самолета врага. Во время налета на станцию Резекне группа штурмовиков под командованием Однобокова уничтожает большой склад боеприпасов, цистерны с горючим, наносит серьезный ущерб коммуникациям, а во время поддержки пехоты на передовой линии врага выводит из строя 6 орудий, 5 минометов, 30 солдат и офицеров противника. За все подвиги майору Петру Однобокову 18 августа 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. К этому времени он уже был награжден двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1 степени, тремя орденами Красной Звезды, многими медалями.

По путевке комсомола пришел в 1940 году в авиацию Павел Головко, стал летчиком-штурмовиком. За годы войны он совершил 130 боевых вылетов. На его счету 35 уничтоженных танков, свыше 360 автомашин с войсками и военным снаряжением, до десяти батарей, четыре паровоза, шесть железнодорожных составов, 12 складов с боеприпасами, сотни убитых фашистов. Головко принимал участие в Курской битве, разил врага за Днепром и в Карпатах, разрушал переправы на Дунае. За образцовое выполнение заданий, за проявленное мужество и героизм в 1945 году П.Ф.Головко удостоен звания Героя Советского Союза, награжден он также орденами Ленина, двумя Красного Знамени и Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, многими медалями.

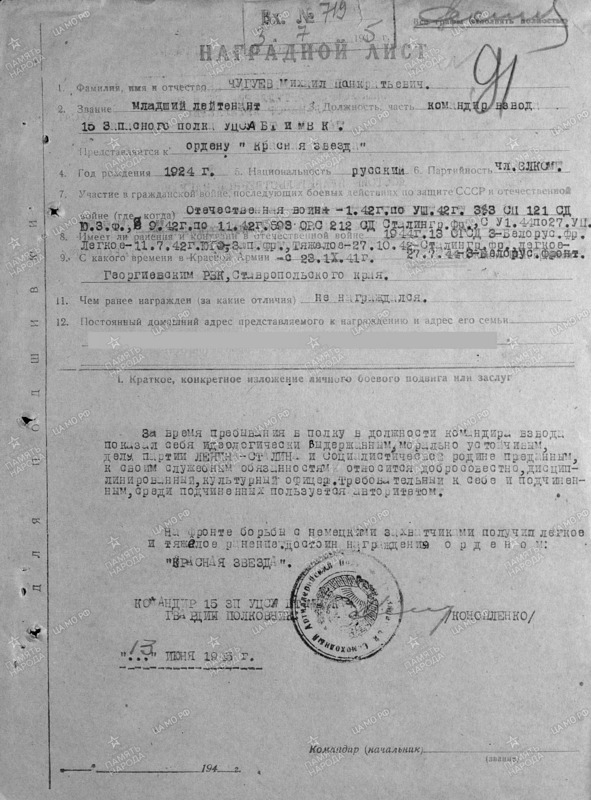

Стойко сражались в действующей армии, партизанских отрядах, в подполье и другие георгиевцы. Свыше шести тысяч жителей города и района участвовали в сражениях 2-й Мировой войны, среди них 179 женщин. Большая их часть за боевые заслуги отмечена орденами и медалями. Среди них ставшие в конце 40-х – начале 50-х годов секретарями и работниками райкома комсомола Михаил Чугуев и Василий Конарев, награжденные орденом Красной Звезды и медалями, первый «За боевые заслуги», второй – «За отвагу». Ордена Красной Звезды был удостоен Владимир Кудашев, орден «Славы 3-й степени» и медаль «За отвагу» сияли на груди у Михаила Токарева, медаль «За отвагу» у Савелия Торгашева, «За боевые заслуги» у Анастасии Дубровиной. Кавалером ордена «Славы 3-й степени» вернулся с фронта будущий секретарь комсомольской организации зерносовхоза «Ульяновский» Павел Котелкин.

Участники освобождения г. Георгиевска и Георгиевского района от немецко-фашистских захватчиков. В то время им было 17—25 лет.

Тыл фронту

На два периода можно разделить участие жителей Георгиевска и Георгиевского района на трудовом фронте. Начало Великой Отечественной войны они встретили мобилизацией усилий на увеличение выпуска продукции для фронта, включились в соревнование за досрочное выполнение военных заказов. Арматурный завод имени Ленина уже с 26 июня перешел на круглосуточную работу, в его производственных планах первостепенное место отводилось оборонным заказам. Ушедших на фронт заменяли их жены, младшие братья и сестры, дети, которым едва исполнилось 14 лет. Однако прорыв немецких войск летом 1942 года на юге страны привел к оккупации многих территорий Северного Кавказа. Занятым врагом оказался и Ставропольский край. Немногим более полугода он находился под его пятой, но урон был нанесен огромный. Только в Георгиевске и районе фашисты замучили свыше двух с половиной тысяч человек, 400 жителей угнали в Германию. При отступлении они разрушили 38 промышленных предприятий, сожгли школы, подорвали рельсы на железной дороге протяженностью 287 км, 39 мостов, 82 здания, вывезли 1,4 миллиона пудов хлеба, свыше 32 тысяч голов скота, 90 тысяч – птицы. О степени разрушений можно сделать вывод из заключения комиссии по определению нанесенного городу ущерба от оккупации: не подлежат восстановлению мельзавод №7 (расположенный рядом с маслозаводом), просозавод, крупозавод №5\7, кирпичные заводы.

Сразу же после освобождения в январе 1943 года города и района от захватчиков георгиевцы приступили к восстановлению разрушенного, параллельно наращивая мощности для увеличения продукции фронту. К осени 1943 года стал давать чугун арматурный завод, ускоренными темпами шло восстановление маслозавода, мельзаводов №1 и 3. Возобновил работу райком комсомола. 150 человек комсомольцев и молодежи он вывел в первые дни после освобождения на восстановление железнодорожных путей и железнодорожного хозяйства. Особо отличились в эти дни комсомольцы А. Червякова, В. Трубицын, Л. Бондарева, З. Акишина, М. Турянский, Е. Хартюнов, И. Скворцов, Дахно. Кроме этого, как отмечал в выступлении 15 марта 1943 года на У11 пленуме Орджоникидзевского крайкома комсомола секретарь Георгиевского райкома ВЛКСМ Пархоменко, 200 человек трудилось на восстановлении арматурного, консервного, мукомольных заводов, исключительно силами комсомольцев восстанавливался машиноремонтный завод. За 10 месяцев райком организовал 27 воскресников по восстановлению города, в них приняло участие 12 тысяч человек. Юноши и девушки, пионеры и школьники собрали 530 тонн металлолома, 6700 килограммов лекарственных растений. Активное участие они принимали в сборе средств для Красной Армии. На постройку танковой колонны «Ставропольский колхозник» молодежью города и района было собрано 539 тысяч рублей, 7,2 тысячи на строительство бронепоезда «Комсомолец Ставрополья» и 23,3 тысячи авиазвена «Пионер Ставрополья». Эта работа проводилась по всему краю и была отмечена Верховным Главнокомандующим. 1 мая 1943года в районной газете «Сталинское слово» публикуется его письмо секретарю Ставропольского крайкома ВКП (б) т. Суслову следующего содержания: «Передайте колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам, инженерно-техническим работникам, служащим, учителям, врачам, женам военнослужащих, комсомольцам, пионерам и школьникам Ставропольского края, собравшим 40.100.000 рублей и облигаций госзаймов 6.300.000 рублей на строительство танковой колонны „Ставропольский колхозник“, бронепоезда „Комсомолец Ставрополья“ и авиазвена „Пионер“, сдавшим зерно и масличные культуры в фонд Красной Армии и пославшим подарки и теплые вещи фронтовикам, мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин». Сегодня трудно оценить значение того послания, но факты говорят сами за себя. Активность в этом деле только возросла. Рабочие мелькомбината №3 стали собирать средства на постройку колонны «Георгиевский мукомол», а железнодорожники ПЧ-3 на строительство самолета «Георгиевский путеец». Комсомольцы были в числе первых, кто формировал этот фонд. С большой гордостью они восприняли процедуру передачи построенного самолета летчику гвардейского истребительного Оршанского полка Герою Советского Союза гвардии майору А. И. Майорову, громившему затем на нем врага в небе Белоруссии и Чехословакии, над Берлином.

Комсомольцы и пионеры Незлобненской средней школы отмечают 30-летие образования ВЛКСМ

В атмосферу, царившую в обществе того времени, поможет окунуться очерк А. Улькина к 15-летию освобождения Георгиевска от немецко-фашистских захватчиков, опубликованный в газете «Ленинская правда» от 12 января 1958 года. Несколько строк из него. «Молодежи принадлежит почетная роль – восстановителей нашего завода, разрушенного и сожженного фашистскими извергами в январе 1943 года. Ни зима, с её лютыми морозами, ни тяжелый послеоккупационный период не сломили боевого духа юных патриотов, самоотверженно трудившихся на расчистке руин, на строительстве новых корпусов завода… А вечерами вся масса восстановителей: подростки, женщины, не замечая усталости, прямо с работы, шли в бараки-цехи, где со жгучей ненавистью к фашистам овладевали новыми профессиями: формовщиков, литейщиков, токарей…».

О роли городской молодежи в восстановлении разрушенного хозяйства подчеркивалось и в отчетном докладе крайкома ВЛКСМ 19 марта 1945 года V-й краевой комсомольской конференции. «Комсомольцы города Георгиевска, – звучало с высокой трибуны? — при активном участии учащихся ремесленного училища, своими силами восстановили все здания училища, гвоздильный завод, 2 средние школы, провели 21 воскресник с участием более 8 000 человек»,

В военные и первые послевоенные годы новый подъем в стране получило стахановское движение. Большим почетом и уважением пользовались работники, получившие звание стахановец. Райком комсомола, обобщая опыт передовиков, пропагандируя его, стремился вовлечь в это движение молодежь. Уже в 1944 году в промышленности города и района среди стахановцев было 110 комсомольцев и молодых работников, в сельском хозяйстве 135. Лучшими среди них были рабочая арматурного завода Полина Баранова, швея райместпромкомбината Надежда Мицакова, рабочие шиноремонтного завода Дмитриенко, райпищепромкомбината Владимир Худеев, артели «Кожевник» Борчевская Мария, артели «Победа» формовщица Вера Хачатурова. По 2,5 нормы в смену выполнял литейщик арматурного завода Виктор Дудко, по-стахановски трудились прессовщицы госмаслозавода Севостьянова Нина и Соколова Анна, помощник машиниста локомотивного депо Почетовский. По инициативе комсомольских организаций создавались комсомольско-молодежные коллективы. Бригада Гавриила Рябкова с маслозавода завоевала переходящее Знамя краевого отраслевого управления. 33 молодежных звена и 8 молодежных тракторных бригад было создано в колхозах и совхозах района. Победителем соревнования среди них стало звено Валентины Поляницы из колхоза имени Молотова, успешно выполнило в 1944 году план хлебозаготовок комсомольско-молодежное звено М. Солнышко из колхоза «Великий перелом». Тракторная бригада №8 колхоза «Красная заря» (бригадир Яковенко) стала одной из лучших в крае, завоевав 2 место в краевом соревновании. В связи с массовым призывом мужского населения в Красную Армию брешь в квалифицированных кадрах стали заполнять женщины. Призыв: «Девушки – на трактор!», провозглашенный райкомом комсомола, был услышан. Десятки девушек района сели за рычаги сельхозмашин. Большинство из них успешно овладели навыками управления ими, стали служить примером и для мужчин. Вот что сообщалось в газете «Сталинское слово» в марте и сентябре 1944 года. Трактористка В. Мельникова (к-з им. Буденного) на тракторе СТЗ за смену пашет 4,5—5 га при норме в 3,4 га. Трактористки М. Заруднева и В. Евдокимова за ночную смену вспахивают по 5 га при норме 2,6 га», а женская тракторная бригада Георгиевской МТС Марии Ниделяевой в составе Еременко, Губковой, Шуминой, Казачковой, Федченко, Попанской, Малейченко, Борисовой, готовясь к севу, на 10 дней раньше завершили ремонт тракторов. Таких примеров по всей стране было множество.