полная версия

полная версияПером по шапкам. Книга вторая. Жизнь без политики

Ну, мы, понятное дело, думаем: застукаем полячишек. Человек с десяток нас во дворик кинулись. Впереди с маузерищем прёт командир роты ихней, латышской.

До дому дорвались, дверь открыта. Мы – туда. Думали – поляки, а получилось наоборот. Свой разъезд тут орудовал. Они раньше нас заскочили. Видим, творится здесь совсем невесёлое дело. Факт налицо: женщину притесняют. Жил там офицеришка польский. Ну, они, значит, его бабу до земли и пригнули. Латыш, как это всё увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Командира фамилия Бредис. Хоть я по-ихнему и не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремневой породы. Приволокли они тех к конюшне каменной. Амба, думаю, шлёпнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой парнища, морда кирпича просит, не даётся, барахтается. Загинает до седьмого поколения. Из-за бабы, говорит, к стенке ставить! Другие тоже пощады просят.

Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю: «Товарищ комроты, пущай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марать? В городе бой не закончился, а мы тут с этими рассчитываемся». Он до меня как обернётся, так я пожалел за свои слова. Глаза у него как у тигра. Маузер мне в зубы. Семь лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьёт без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски. Его чуть разберёшь: «Кровью знамя крашено, а эти – позор всей армии. Бандит смертью платит».

Не выдержал я, бегом из двора на улицу, а сзади стрельба. Кончено, думаю. Когда в цепь пошли, город уже был наш. Вот оно что получилось. По-собачьи люди сгинули. Разъезд-то был из тех, что к нам пристали у Мелитополя. У Махно раньше действовали, народ сбродный.

Поставив котелок у ног, Андрощук стал развязывать сумку с хлебом.

– Замотается меж нас такая дрянь. Недосмотришь всех. Вроде тоже за революцию старается. От них грязь на всех. А смотреть тяжело было. До сих пор не забуду, – закончил он, принимаясь за чай».

Читаешь эти строки книги и думаешь: может быть, меньше было бы насилий на Украине и лучше бы понимали молодые украинские солдаты, что такое настоящий героизм, если бы изучали в школе Николая Островского, украинского, между прочим, писателя, у которого, кстати, одну треть рукописи романа редакторы не опубликовали. Неопубликованными оказались и страницы с описанием спора бойцов за костром по поводу расстрела без суда и следствия. Между тем, именно эти жизненные разногласия, правдиво описанные писателем, лишний раз убедительно доказывают справедливость товарищеского суда в чрезвычайных ситуациях, когда речь идёт о насилии. Вот как комментировали бойцы расстрел в неопубликованном варианте книги:

« – Но это чересчур – подал голос Матвичук, – чтобы из-за бабы бойцов истреблять? Это я несогласный. Можно и наказание придумать. Это латыш у тебя тоже пули просит. Подумаешь, какое несчастье! Офицерскую жёнку обидели. Кабы нашу какую, ну туда-сюда. А то, что ж мы, не люди что ли? По свету кой год шатаемся, от дому отбились. Сголодались до краю без женского внимания. А тут на тебе! Чуть тронул, в «штаб Духонина». Это знаешь ли к чертям!

Матвичук обвёл всех взглядом, ища сочувствия, но взгляды всех были устремлены в огонь. И наталкиваясь на глаза Пузыревского, слегка прищуренные, его изучающие, Матвичук осёкся.

– Конечно, отвечать должон, но не так.

К нему повернулся Середа.

– А мне этих совсем не жаль, – начал он резко. – Тебе это, конечно, не с руки, ты с бабами иное отношение имеешь. У тебя и прохвессия эта, как поберушка. Везде урвёшь, где плохо лежит. Таких артистов только страхом и держать. А то дай волю – не одна заплачет.

Матвичук озлился:

– Ну, ты, репа черниговская, разиндючился. Свою сознательность показываешь. Тоже комиссар нашёлся.

Разнимая их, Андрощук командовал:

– Наступай на чай, ребята, прекращай агитацию, Середа.

Из круга потянулись руки к чайнику. Стучали вынимаемые чашки. И вскоре послышалось аппетитное сербание и крепкие челюсти заработали. Но Середа всё ещё пытался дать Матвичуку отбой и вперемежку с чаепитием возвращался к прерванной теме:

– Дивчина, аль баба ласку любит. От ней ответ получить можно и без бандитизма. Только надо по душевному. У них ведь тоже понятие есть. Народ за войну с толку сбился: бабы без мужей, мужики без баб. Да и девчата на раздорожьи. И ни к чему здесь нахальничать, али обижать. Ежели ты парень неплохой, то всегда и накормит, а то и в мужья приймет.

Матвичук презрительно тюкнул:

– Довольно, слыхали. Где ты этой морали нахватался? Настоящий прохвесор. Замолол как тот оратель, дивизионный «борьба с борьбой борьбится, борьба борьбу борьбёт».

Прекратились голоса лишь поздней ночью. Выводит трели носом уснувший Середа. Спал, положа голову на седло, Пузыревский, и записывал что-то своё в записную книжку Крамер.

Конная разведка полка спала».

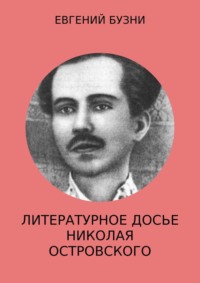

Николай Алексеевич Островский родился сто десять лет назад, 29 сентября 1904 года, в украинском городе Шепетовка, а писателем стал в тридцать лет в Москве. Потерявший зрение, прикованный к постели, почти полностью неподвижный, но необыкновенно сильный духом он писал свою книгу сначала вслепую разбегающимися по бумаге в разные стороны строчками, затем по вырезанному для него трафарету выравнивавшему строки, и, наконец, диктовал мысли добровольным помощникам, а те добросовестно писали и переписывали, печатали на пишущей машинке и отсылали первые главы на рецензию друзьям и в редакции журналов «Красная новь» и «Молодая гвардия». Не сразу, но книга «Как закалялась сталь» обрела бешеную популярность, была переведена на 75 языков мира, облетела весь земной шар, а её автор стал символом преодоления трудностей, невзгод и болезней. Да, конечно, этому способствовал опубликованный в газете «Правда» очерк М. Кольцова о писателе, в котором он обрисовал увиденного им человека:

«Николай Островский лежит на спине плашмя, абсолютно неподвижно. Одеяло обёрнуто кругом длинного, тонкого, прямого столба, его тела, как постоянный, неснимаемый футляр. Мумия.

Но в мумии что-то живёт. Да. Тонкие кисти рук – только кисти – чуть-чуть шевелятся. Они влажны при пожатии».

Читателя тронуло то, что эта «Мумия» написала книгу. Но ведь дело было не только в самом писателе, которого не сломила болезнь. Дело было и в герое его книги Павле Корчагине, которого не случайно читатель отождествлял с автором, хотя сам писатель в письме в «Литературную газету» 11.04.35 писал:

«…решительно протестую против отождествления меня – автора романа «Как закалялась сталь» с одним из действующих лиц этого романа – Павлом Корчагиным.

Я написал роман. И задачи критиков показать его недостатки и достоинства, определить, служит ли эта книга делу большевистского воспитания нашей молодёжи».

Но читатель не хотел ему верить, когда читал, например, в девятой главе дневниковую запись врача о пациенте Корчагине, попавшему в военный госпиталь после ранения:

«Рана на лбу Корчагина выглядит хорошо. Нас, врачей, поражает это поистине безграничное терпение, с которым раненый переносит перевязки.

Обычно в подобных случаях много стонов и капризов. Этот же молчит и, когда смазывают йодом развороченную рану, натягивается как струна. Часто теряет сознание, но вообще за весь период ни одного стона.

Уже все знают: если Корчагин стонет, значит, потерял сознание. Откуда у него это упорство? Не знаю».

И уж совсем похожи на образ автора романа заключительные строки книги о Корчагине, когда он измученный болезнью находит в себе силы завершить роман для молодёжи. Вот эти строки:

«Дописана последняя глава. Несколько дней Галя читала Корчагину повесть.

Завтра рукопись будет отослана в Ленинград, в культ-проп обкома. Если там дадут книге «путёвку в жизнь», её передадут в издательство – и тогда…

Тревожно стучало сердце. Тогда… начало новой жизни, добытой годами напряжённого и упорного труда.

Судьба книги решала судьбу Павла. Если рукопись будет разгромлена, это будут его последние сумерки. Если же неудача будет частичной, такой, которую можно устранить дальнейшей работой над собой, он немедленно начнёт новое наступление.

Мать отнесла тяжёлый сверток на почту. Наступили дни напряжённого ожидания. Никогда ещё в своей жизни Корчагин не ждал писем с таким мучительным нетерпением, как в эти дни. Павел жил от утренней почты до вечерней. Ленинград молчал.

Молчание издательства становилось угрожающим. С каждым днём предчувствие поражения усиливалось, и Корчагин сознался себе, что безоговорочный отвод книги будет его гибелью. Тогда больше нельзя жить. Нечем.

В такие минуты вспоминался загородный парк у моря и ещё и ещё раз вставал вопрос:

«Всё ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?»

И отвечал:

«Да, кажется, всё!»

Много дней спустя, когда ожидание становилось уже невыносимым, мать, волнуясь не меньше сына, крикнула, входя в комнату:

– Почта из Ленинграда!!!

Это была телеграмма из обкома. Несколько отрывистых слов на бланке: «Повесть горячо одобрена. Приступают к изданию. Приветствуем победой».

Сердце учащённо билось. Вот она, заветная мечта, ставшая действительностью! Разорвано железное кольцо, и он опять – уже с новым оружием – возвращался в строй и к жизни».

Что говорить? Книга Николая Островского «Как закалялась сталь» безвременна. Она нужна любому поколению, в любой стране, ибо описывает просто и ясно подвиг человека, преданного своему народу, живущему для него, готового идти на любые жертвы ради счастья людей. Её герой Павел Корчагин буквально на каждой странице проявляет бескомпромиссность, прямолинейность, твёрдость, честность и необыкновенную любовь к человеку, если тот не бандит, не тунеядец, не перевёртыш. Он защищает честь девушки, воюет с бандитами, сражается на фронте, замерзает на строительстве узкоколейки, борется с предрассудками, выступает с обличительными речами на комсомольских конференциях, и, наконец, когда болезнь, казалось бы, вышибает его из седла, он пишет книгу, делая последнее, чтобы до конца своих дней оставаться полезным обществу, чтобы жизнь прожить не зря.

В эту книгу надо вчитываться, её надо изучать, с нею надо жить. И зря в постперестроечное время книгу Н.А. Островского изъяли из школьной программы. Об этом не раз говорили многие писатели и деятели культуры России. Молодёжь формирует свои характеры на ярких литературных примерах. Одним из таких, несомненно, является Павка Корчагин – человек, беззаветно любящий свою Родину, преданный ей до мозга костей, отстаивающий честность и порядочность при любых условиях. Не эти ли качества нужны современному человеку?

Очень важно, что сам писатель являл собой образ такой стойкости и мужества. Написав один роман, он тут же принялся за второй, названный им «Рождённые бурей». Смерть не позволила ему завершить работу. Он успел написать, вернее, надиктовать только первую часть романа. Однако прежде чем публиковать её писатель рассылает рукопись литературным критикам и просит организовать её обсуждение, которое и состоялось в его квартире на Тверской улице Москвы 15 ноября 1936 года, когда Островскому оставалось жить чуть больше месяца. При этом первым на обсуждении взял слово сам писатель:

«Моё выступление, может быть, несколько неожиданно для вас – автор выступает первым.

Я с большим чувством доверия ждал этого заседания, которое должно мне во многом помочь.

У меня есть решительная просьба, которую я высказывал неоднократно в письмах к товарищам и в личных беседах, чтобы наше обсуждение шло по следующему желательному для меня и всех нас направлению.

Прошу вас по-большевистски, может быть, очень сурово и неласково, показать все недостатки и упущения, которые я сделал в своей работе. Есть целый ряд обстоятельств, которые требуют от меня особого упорства в моих призывах критиковать сурово. Товарищи знают мою жизнь и все особенности её. И я боюсь, что это может послужить препятствием для жёсткой критики. Этого не должно быть. Каждый из вас знает, как трудно производить капитальный ремонт своей книги. Но, если это необходимо, – нужно работать.

Я настойчиво прошу вас не считать меня начинающим писателем. Я пишу уже шесть лет. Пора за это время кое-чему научиться. Требуйте с меня много и очень много. Это самое основное в моём выступлении. Подойдите ко мне как к писателю, отвечающему за своё произведение в полной мере как художник и как коммунист. Высокое качество, большая художественная и познавательная ценность – вот требования нашего могучего народа к произведениям советских писателей. И делом нашей чести является выполнение этих справедливых требований…

Откройте же артиллерийский огонь. Это даст мне ещё больше сил и желания немедленно же приняться за работу для того, чтобы закончить первую часть своего нового романа».

И началось обсуждение романа, по окончании которого Николай Островский высказал своё резюме:

«Вопрос о дополнительной работе над ней решён ясно. Замечания Ставского и остальных товарищей понятны и ясны для меня. Книга не получила разгрома, который я принял бы так же, как и целый ряд разгромов, которые жизнь приносит настоящему бойцу.

Мы знаем, что победа гладко, без препятствий, не даётся. Таких побед в истории почти не бывало. И победа в нашей стране, и победа каждого в отдельности – это преодоление препятствий».

После обсуждения романа Николай Островский тут же принимается за работу, спешно внося в текст коррективы, словно зная, что судьба отпустила ему совсем немного времени. Он отодвинул свою смерть до окончания внесения правок и потерял сознание.

Готовую рукопись отдали в типографию, и рабочие, узнав о том, что её автор только что ушёл из жизни, сделали всё возможное, чтобы книга вышла, как можно скорей, и в день похорон писателя книга прямо от станка раздавалась пришедшим на гражданскую панихиду людям. Николай Алексеевич Островский превзошёл силой духа своего героя Павку Корчагина.

Вот чему нужно учить современную молодёжь. А вы спрашиваете, современен ли Павка Корчагин. Конечно, современен.

«Советская Россия», 23.09.2014

«Вы не встречали Павку в Новороссии?»

Встреча в Красном Сулине

Красный Сулин – это небольшой городок с населением чуть меньше сорока тысяч, находящийся в приграничном районе с Донбассом. И здесь так же как в соседнем угледобывающем районе видны терриконы от добычи каменного угля и железной руды. Городку уже двести с лишком лет, и название он получил по фамилии казачьего полковника Андрея Сулина, которому в 1797 году войсковой канцелярией были пожалованы 400 десятин земли, на котором был построен хутор, названный Сулинским. А уже в 1926 году в годы советской власти городок, образовавшийся возле построенного ещё в 1816 году металлургического завода, назвали Красным Сулином.

Я не случайно об этом говорю, что станет ясно из последующего рассказа. Мы, два писателя, со мной в компании был московский поэт Владимир Сергеев, прибыли в этот городок для встречи с учащимися и преподавателями школы № 4. Задача была провести беседы на патриотическую тему. Сначала зал заполнили ученики пятых – восьмых классов. Я начал разговор с ними, попросив поднять руки тех кто читал книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Поднялся лес рук, что меня очень обрадовало. Тогда я поинтересовался, кто читал книгу Вениамина Каверина «Два капитана» и «Повесть о настоящем человеке» Бориса полевого. Руки продолжали подниматься. Несколько меньше рук поднялось при вопросе о книге «Как закалялась сталь» Николая Островского. Но всё же ребята были знакомы с произведениями советских писателей, рассказывавших о мужестве борцов за Советскую власть.

Кстати, после этой встречи, когда мы бродили по городку, мой коллега нашёл на рынке и подарил мне старый значок «Борцу за Советскую власть», за что я ему очень благодарен. Но это между прочим.

Я тогда прочитал свои стихи о России, в которых есть такие строки:

И сколь ни мчится быстро поезд,

Поля, как бесконечный пояс.

Мне затянуться б им покрепче,

Чтобы в далёкой стороне

Не быть без Родины, без речек,

Без пашен, без российской речи,

И чтоб когда-нибудь под вечер

Сюда вернуться поскорей.

О любви к Родине, к родному краю, его природе, к своей жене, читал стихи и Владимир Олегович. А потом была встреча со старшеклассниками. Эту встречу начал Владимир Сергеев, сказав, что мы приехали к школьникам специально для того, чтобы вызвать у них интерес к литературе, к стремлению тоже влиться в отряд писателей своим творчеством. Тут же сидевшие в зале преподаватели литературы сказали, что среди присутствующих учащихся есть пишущие стихи, что было приятно услышать.

А я спросил у ребят, какое великое событие, сыгравшее поворотную роль в истории всего мира, произошло в нашей стране в 1917 году. И в ответ почти хором прозвучало – революция. Меня обрадовал быстрый ответ, потому что я помню, как будучи в Омске, я задал тот же вопрос студентам первого курса института, и они затруднились с ответом, предположив, что таковым было отречение царя от власти. Помню, что я спросил тогда студентов, откуда произошло название города Омск, и один студент ответил, что, где-то он читал, это аббревиатура слов «Отдалённое место ссыльных каторжников». Я поинтересовался у студента, что означает в таком случае название другого сибирского города Томск. Он подумал и неожиданно сказал: Тоже отдалённое место ссыльных каторжников. Мне было удивительно, что молодые жители Омска не смогли сказать, что город так назван по имени протекающей через город реки Омь, а Томск по имени реки Томь, и названия эти были даны русскими казаками задолго до того, как туда стали ссылать на каторгу политически неблагонадёжных лиц, в числе которых был и великий писатель Фёдор Достоевский.

Об этом я и рассказал ребятам школы, поинтересовавшись попутно, знают ли они, почему назван их город Красным Сулином. Ведь патриотизм начинается с любви к своему краю и прочитал им другие свои стихи о России со строками:

Российская глубинка –

хатка, огород.

Она ещё живая,

не может, а живёт.

…

По прошлому поминки

давно отпел народ.

Российская глубинка

пока ещё живёт.

Шесть лет назад в Красном Сулине закрылся металлургический завод из-за банкротства, хотя руда ещё есть. Правда, там работает крупный завод по производству стекла. Но для развития города этого мало. Где будут работать выпускники тридцати четырёх общеобразовательных учреждений города? Учителя литературы, согласились со мной в том, что о глубинке России думают сегодня мало.

А я прочитал старшеклассникам отрывок из своей повести «Пацаны-пацанки», в которой мальчишки и девчонки старших классов создали у себя группу под названием «Нравственный патруль» с тем, чтобы бороться с негативными проявлениями, встречающимися не только в школе, но и на улицах города.

Выступая перед школьниками, мы надеемся, что они на литературных примерах будут расти достойными продолжателями традиций борцов за лучшую жизнь в России.

29.11.2016

Совместное заседание

Совершенно непонятно, почему в сети не обращают внимание на заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку, проведенное Президентом России.

На этом совещании, хоть и делались ссылки на последнее Послание Президента, но проявилось явное провальное положение во внутренней политике относительно образования, искусства и, что не менее важно, литературы, как составляющей части культуры.

Не смотря на прекрасное выступление председателя Российского общества "Знания" Любови Духаниной, выразившей беспокойство по поводу роста числа не читающих детей и сокращения списка обязательной для чтения литературы в школе, в выступлении кинорежиссёра Карена Шахназарова прозвучало диаметрально противоположное предложение: ограничить изучение в школе писателей до шести: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов.

О каком единении народа можно говорить, если молодёжь не будет знать Некрасова, Чернышевского, Алексея и Николая Островского, поэтов Серебряного века, Горького, Шолохова, современных поэтов и прозаиков, которые как раз и воспитывают своими произведениями патриотизм, любовь к Родине, все нравственные ценности? А по мнению Шахназарова "цивилизация чтения заканчивается". Он предлагает увеличивать выпуск фильмов, не задумываясь над тем, что сценарии для фильмов пишут писатели на основе литературных произведений, которые должны быть сначала прочитаны, не говоря о том, что их сначала пишут писатели.

А о том, что писатели выпали из обоймы трудового кодекса, как и журналисты, говорил на Совете Президент фонда Достоевского Игорь Волгин, предложив исправить положение, когда писатели не получают никаких пенсий и льгот. Но Президент Путин никак не отреагировал на эти слова. Видимо, писатели, как класс, его не интересуют. Но ведь именно на писателях держится весь духовный мир человека, его нравственные принципы. Единение народа, о котором говорил Президент Путин в своём Послании, без писательской поддержки невозможно.

Депутат Государственной Думы Елена Ямпольская говорила, что у неё глаза увлажняются, когда она смотрит старые советские фильмы потому что они "давали представление о настоящей мечте, о том, к чему действительно следует стремиться в жизни". И ещё она говорила: "на протяжении многих лет нашим людям постоянно внушали: «Купи себе новое счастье, купи счастье с большим количеством пикселей, лошадиных сил, а старое счастье сдавай нам на утилизацию, оно уже ничего не стоит». И вот когда ситуация несколько изменилась, вдруг стало понятно, что рецепторы для восприятия других видов счастья немножко притупились. Восстановить эти рецепторы, напомнить человеку о простых и вечных источниках радости, не связанных напрямую с количеством денег в кармане, – это может сделать только культура. И на мой взгляд, в интересах государства, чтобы она эту миссию выполнила".

Но дойдёт ли эта мысль, как и другие, высказанные на Совете, до толстосумов, которые не читают книг, которые покупают счастье только себе? Большой вопрос.

NEWSLAND, 3.12.2016

Парадоксы советскофобии

Эссе

Сегодня все, кому не лень, стараются изо всех сил лягнуть советское прошлое. Так оно их пугает тем, что вдруг оно ни с того ни с сего вернётся и снова придётся молчать в тряпочку, видя, как другие радуются бесплатным санаторным путёвкам, лечению, учению, спортивным кружкам, домам культуры. Молчать, когда другие выступают с критикой на профсоюзных и партийных собраниях. Молчать, когда другие поют о том, как хорошо в стране советской жить и ничего на свете нету краше родины моей. Молчать и в том случае, если все снова будут говорить, что человек человеку друг, товарищ и брат, когда все снова поедут на молодёжные стройки, поднимать ставшие целинными брошенные земли, возводить новые заводы, строить счастливое будущее для всех, а не только для олигархов, как сейчас. И только теперь злобно голосить, радуясь тому, что это всё разрушено и ушло в историю, а выплыло другое, о чём раньше почти не говорили: нет, не о том, что революция семнадцатого года провозгласила декреты: «Мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам, вся власть Советам!», а о гражданской войне (впрочем, за осуществление этих самых декретов), когда погибали тысячи и тысячи, о вынужденном голоде, который называют теперь специально устроенным голодомором, и о раскулачивании. Выплыло и расползлось – не великая победа над фашизмом под руководством Сталина, а сталинские репрессии, применявшиеся зачастую именно к вражеским элементам – противникам строительства социализма, которых сегодня называют всех поголовно незаконно репрессированными. А разве не было настоящих врагов у советской власти? Они были. Достаточно почитать хорошо аргументированный фактографический материал Д.Ю. Лыскова «Запретная правда о «сталинских репрессиях». «Дети Арбата» лгут!».

Но я пишу эти строки лишь в качестве преамбулы к серьёзному разговору о двухтомном издании историка Виктора Бердинских об истории русской и советской поэзии, выпущенным московским издательством «ЛомоносовЪ» в 2013-2014 годы..