полная версия

полная версияКогда ошибка становится образом

Введение

Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.

Современная окружающая нас жизнь требует, чтобы личность была конкурентоспособной. Конкурентоспособный специалист – это, прежде всего, грамотный специалист, способный без ошибок излагать свои мысли в устной и письменной форме. По речи так же, как и по «одёжке», встречают человека и судят о нём. Способность человека писать без ошибок трудно переоценить.

Как же помочь людям избавиться от ошибок в устной и письменной речи? Что ж, все помнят, что в учебниках по русскому языку для младших классов есть картинки. Это связано не только с тем, что так детям интереснее учиться, но и так проще запомнить правило. Значит, чтобы в обществе повысилась грамотность, надо картинки из учебников «вывести в массы», например, вместо рекламы зубной пасты разместить в журналах.

Дело в том, что, когда люди увидят, как смешно выглядит их ошибка, они поймут: слово – это не просто набор букв, а смысл. Тогда и перестанут допускать эти ошибки. Или ошибок будет как минимум в два раза меньше.

КОГДА ОШИБКА СТАНОВИТСЯ ОБРАЗОМ, ОНА ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ОШИБКОЙ.

Немного теории

Вопросы орфографии

Вопросами орфографии учёные занимаются уже очень давно. Так, М. В. Ломоносов в 1755 году пишет труд «Российская грамматика», первую грамматику русского языка. В ней он определил грамматические, орфоэпические, орфографические и лексико-стилистические нормы русского языка середины 18 века и наметил тенденции их дальнейшего изменения. Ломоносовская грамматика была законодательницей русского языка почти 80 лет, вплоть до появления грамматики А. Х. Востокова. Затем в 1873 году русский филолог Я. К. Грот создаёт труд «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне», представляющий собой историко-теоретическое освещение русской орфографической системы.

В 1885 году на его основе Грот написал практическое руководство «Русское правописание», выдержавшее до реформы 1917-1918 годов более 20 изданий. С 1885 года все книги стали печататься в соответствии с этим руководством. «Гротовское письмо», как его стали называть, было сложным, но целью Грота и не было упрощение русского правописания: его задачей было описание русской письменной традиции и приведение письма к возможному единообразию. После появления труда Грота стала очевидной задача упрощения русской орфографии.

Далее ещё один выдающийся языковед Д. Н. Ушаков в начале 20 века принял активное участие в работе Орфографической комиссии. В 1911 году он опубликовал свою работу «Русское правописание. Очерк его происхождения, отношение его к языку и вопрос о его реформе», в которой система русского правописания анализируется со сравнительно-исторической точки зрения, а также научно обосновывается необходимость и суть намечаемой работы. В 1918 году была проведена реформа русского правописания.

Вопросы, посвящённые орфографии, составляют около трети от общего количества вопросов о языке. Учёные– лингвисты 20 века постоянно обращались к этому вопросу. Например, Д. Э. Розенталь и И.Б. Голуб в книге «Русский язык. Орфография и пунктуация» пишут о том, что орфография – это система правил о написании слов. В русской орфографии изучается правописание значимых частей слов (морфем): корней, приставок, суффиксов, окончаний; употребление прописных букв; правила переноса слов.

Русская письменная культура имеет длительную историю, и это отразилось в различных правилах орфографии. Написание многих русских слов поддерживается традицией: мы пишем их так, как писали сотни лет назад. Например, именно поэтому после шипящих Ж и Ш принято писать букву И: жить, шить.

Есть в русском языке и такие слова, написание которых соответствует их произношению, к примеру: роспись, расписка.

Однако, традиционные и фонетические написания не получили в русском языке большого распространения, потому что более удобным для русского языка оказался морфологический принцип. Он означает, что морфемы всегда пишутся одинаково, независимо от произношения. Например, в родственных словах корни имеют одинаковое начертание. Так, корень ВОД пишется в словах: вода, водяной, наводнение, подводный.

В звучащей речи корни слов, приставки, суффиксы, окончания могут произноситься по-разному, но пишутся они всегда одинаково, иначе трудно было бы понять значение написанных слов. Применение морфологического принципа правописания облегчает понимание письменной речи.

В соответствии с морфологическим принципом в русском языке пишутся корни родственных слов, приставки, суффиксы и окончания.

Морфологический принцип орфографии позволяет выработать единое написание одинаковых грамматических форм, которые в устной речи нередко имеют незначительные отличия. Это особенно важно для русского языка, который выделяется разнообразием форм словоизменения.

Лексика

Итак, в звучащей речи морфемы слов могут произноситься по-разному, но пишутся они всегда одинаково, иначе было бы трудно понять значение написанных слов. Значения слов изучает лексика. Таким образом, связь между орфографией и лексикой очевидна.

Если в слове допущена орфографическая ошибка, то иногда бывает, что она не влияет на понимание слова, а влияет только на оценку. Бывает, что ошибка просто не даёт возможности понять значение слова, поскольку в русском языке нет слов с таким написанием, получается бессмыслица. Но иногда может случиться и такое, что орфографическая ошибка целиком меняет слово, дает ему другое лексическое значение. И главная цель общения (письменного) – взаимопонимание – не достигнута. Орфографическая ошибка становится преградой для лексического значения слова. Язык – это система, в которой всё взаимосвязано. Таким от написания слова зависит его лексическое значение.

Стилистика. Связь стилистики и орфографии

Стилистика – раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль – это способ словесного выражения мыслей. Он характеризуется особенностями в отборе, сочетании и организации языковых средств в связи с задачами общения. Задачи общения у стилей разные.

Научный стиль речи – стиль речи русского языка, который используется в научных трудах, учебниках, устных выступлениях на научные темы, цель которых – ознакомить широкую аудиторию с научными фактами и теориями. Именно научному стилю должно подчиняться использование правил правописания.

Художественный стиль речи – стиль речи, который применяется в художественной литературе. Цель этого стиля – воздействие на воображение и чувства читателя, передача мыслей и чувств автора. Именно(!) – воздействие на воображение!

У научного стиля задача – точно передать информацию, а у художественного – создать образ, используя переносное значение слова, вызвать у читателя определённую эмоцию, чувство. И вот как раз орфографическая ошибка, которая является объектом нашего исследования, может поменять стиль речи! И это нарушит коммуникативный процесс, станет препятствием для взаимопонимания. Применение правил орфографии должно соответствовать научному стилю, так как орфография – это наука. А ошибка приводит к подмене стиля, к переносному значению слова, то есть к художественному стилю. Например, если вместо прямой характеристики «дети рассеянны», ошибившись, пишут «дети рассеяны», то получается, что детей рассеяли по полю (только представьте себе это: как семена, закопали в землю!) … а это уже совсем другой жанр: сказка, ужас, чёрный юмор. Но не характеристика.

Практика

Что нам стоит дом построить?

Анализируя орфографические ошибки одноклассников, мы увидели, что большинство ошибок допускается на следующие правила:

А) Правописание «Н» и «НН» в суффиксах кратких прилагательных и причастий

Правило: в кратких страдательных причастиях пишется одна Н, в отглагольных прилагательных – две.

Как выглядит ошибка:

«Дети рассеяны» – несчастных детей вместо семян растений посадили в землю и ждут урожая. Вскоре, как юные ростки цветов, на грядках появятся первые ножки и ручки.

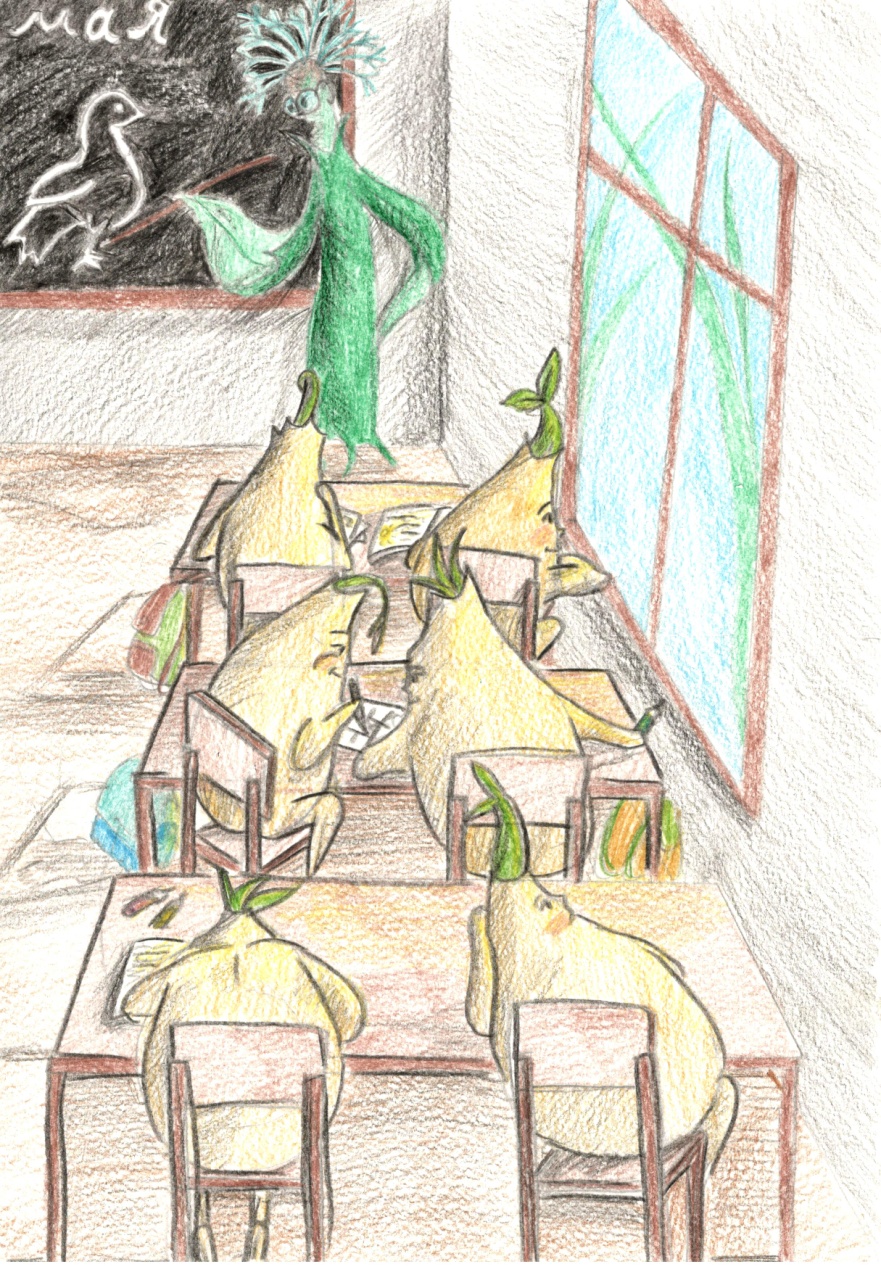

Или «Семена рассеянны» – семена растений невнимательны, ленивы, мечтают на уроках и плохо учатся.

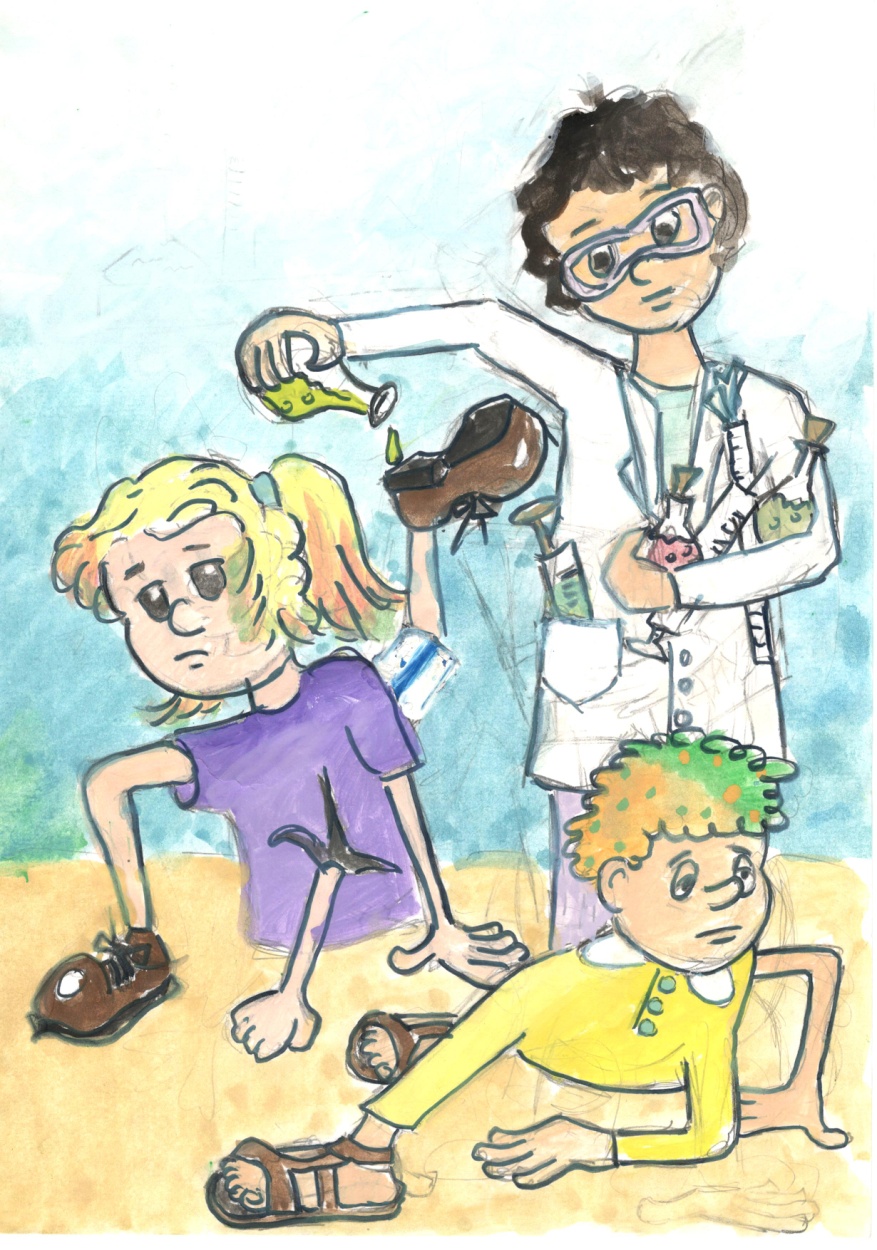

«Друзья образованы» – по ошибке ученый создал не новые химические элементы, а неизвестных науке друзей.

«Элементы образованны» – химические элементы окончили учебное заведение, с ними интересно общаться на научные темы, требующие высокоразвитого интеллекта.

Б) Проверяемые гласные в корне слова

Правило: чтобы правильно определить, какая гласная пишется в корне слова, необходимо подобрать такое однокоренное слово, чтобы в нём проверяемая гласная находилась под ударением, т. е. проверяемая гласная должна стоять в сильной позиции.

Как выглядит ошибка:

Ребенок развевается

Ребенок на флагштоке красиво трепещет на ветру.

Флаг развивается

Флаг часто берет энциклопедии и словари в библиотеке, смотрит познавательные фильмы.

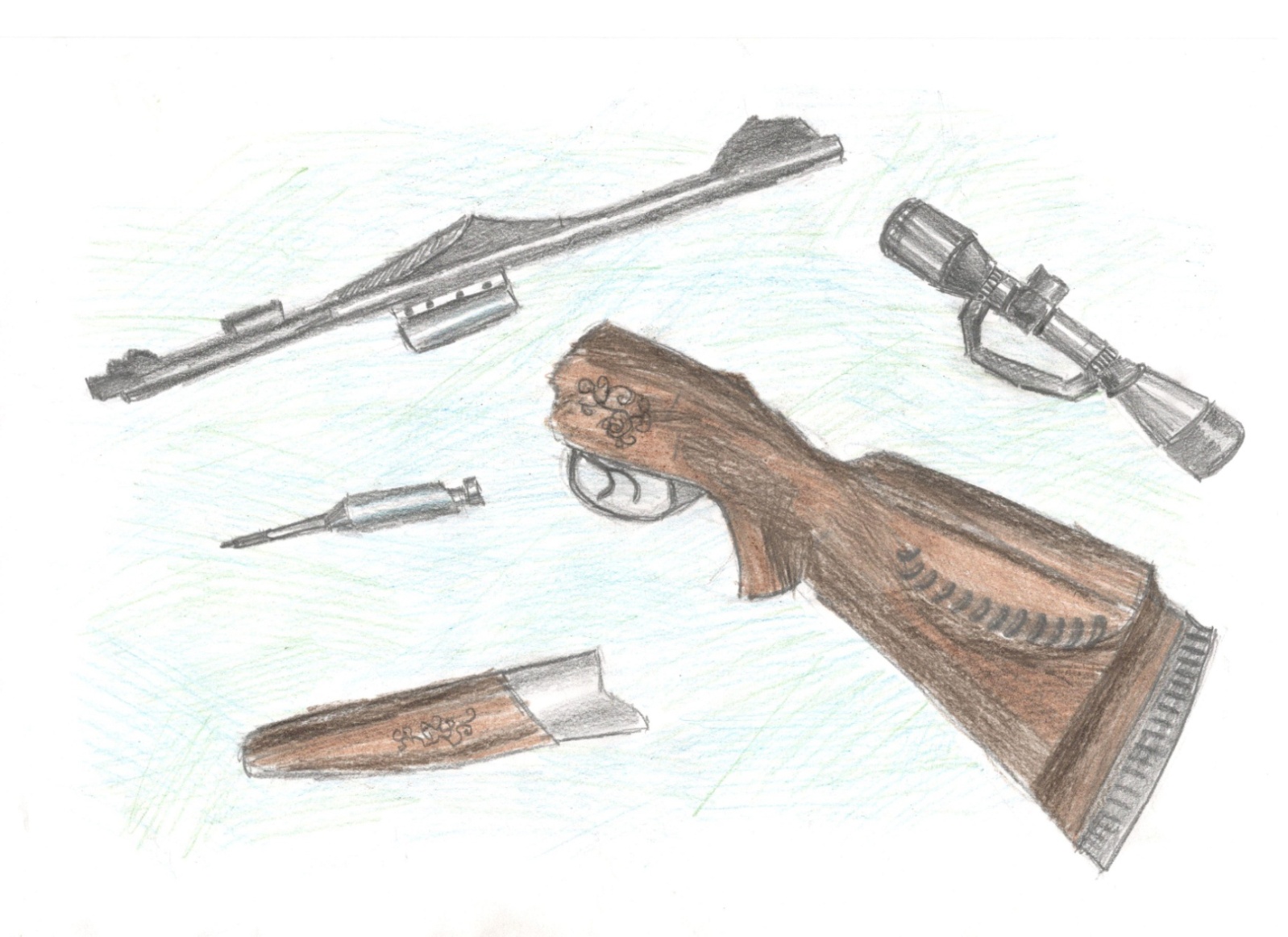

Разредить ружье.

Охотник в порыве гнева из-за неудачного выстрела разделил ружьё на три части.

Свела гнездо

Птица спускалась со своим гнездом по лестнице, крепко держа его крылом за один из прутиков.

Отварить калитку.

Маша была голодна. Отчаявшись найти что-нибудь съестное, девочка сварила на обед калитку.

Отворить картофель

Картошка оказалась не заперта, и мальчик, осторожно приоткрыв ее, проник внутрь, в гости к червячку.

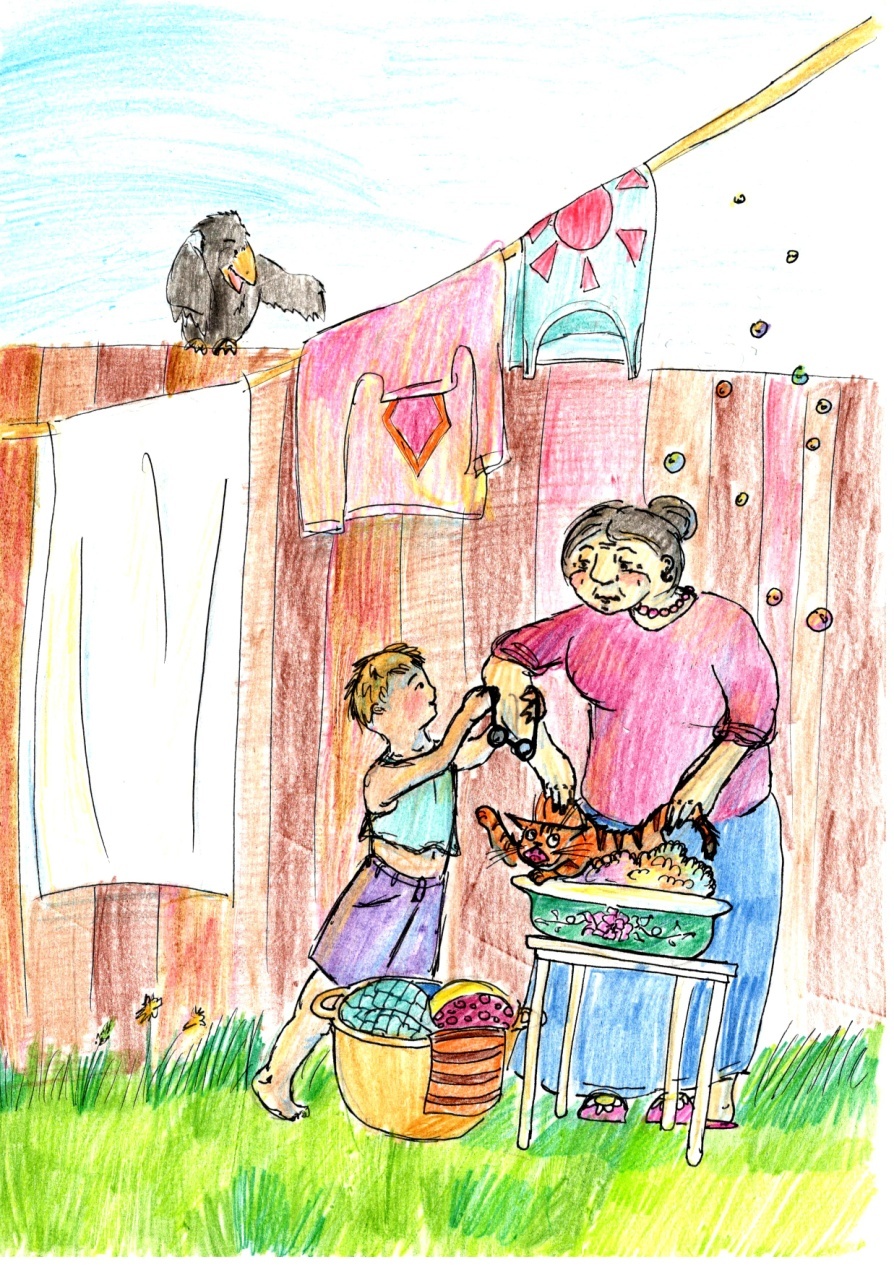

Полоскать кота

Кот истошно мяукал и царапался, но бабушка уверено продолжала окунать его в таз с водой и оттирать полосы на его шкуре.

Поласкать белье.

Бабушка сидела в кресле, гладя синюю полосатую майку, а та отвечала на ласку тихим благодарным мурчанием.

Цветок увидал

Цветок, щуря глаза от солнца, напряжённо всматривается вдаль, пытаясь понять, идёт ли к нему тот, кто ему нужен.

В) Чередующиеся гласные

в корне слова

Правило: в следующих корнях пишется и, если после корня есть суффикс а:

бер–бир (а)

дер – дир(а)

мер – мир (а)

пер – пир (а)

тер – тир (а)

блест – блист (а)

жег – жиг (а)

чет – чит (а)

стел – стил (а)

Как выглядит ошибка:

Примерять друзей

Придя в магазин, девочка подбирает подружек к цвету глаз, фасону платья, типу фигуры.

Примирять платья

Платья с облегчённой душой идут под ручку после долгой ссоры.

Г) Проверяемые согласные в корне слова

Правило: чтобы правильно определить, какая согласная пишется в корне слова, необходимо подобрать такое однокоренное слово, чтобы в нём после проверяемой глухой или звонкой согласной шла гласная буква, то есть проверяемая согласная должна стоять в сильной позиции.

Как выглядит ошибка:

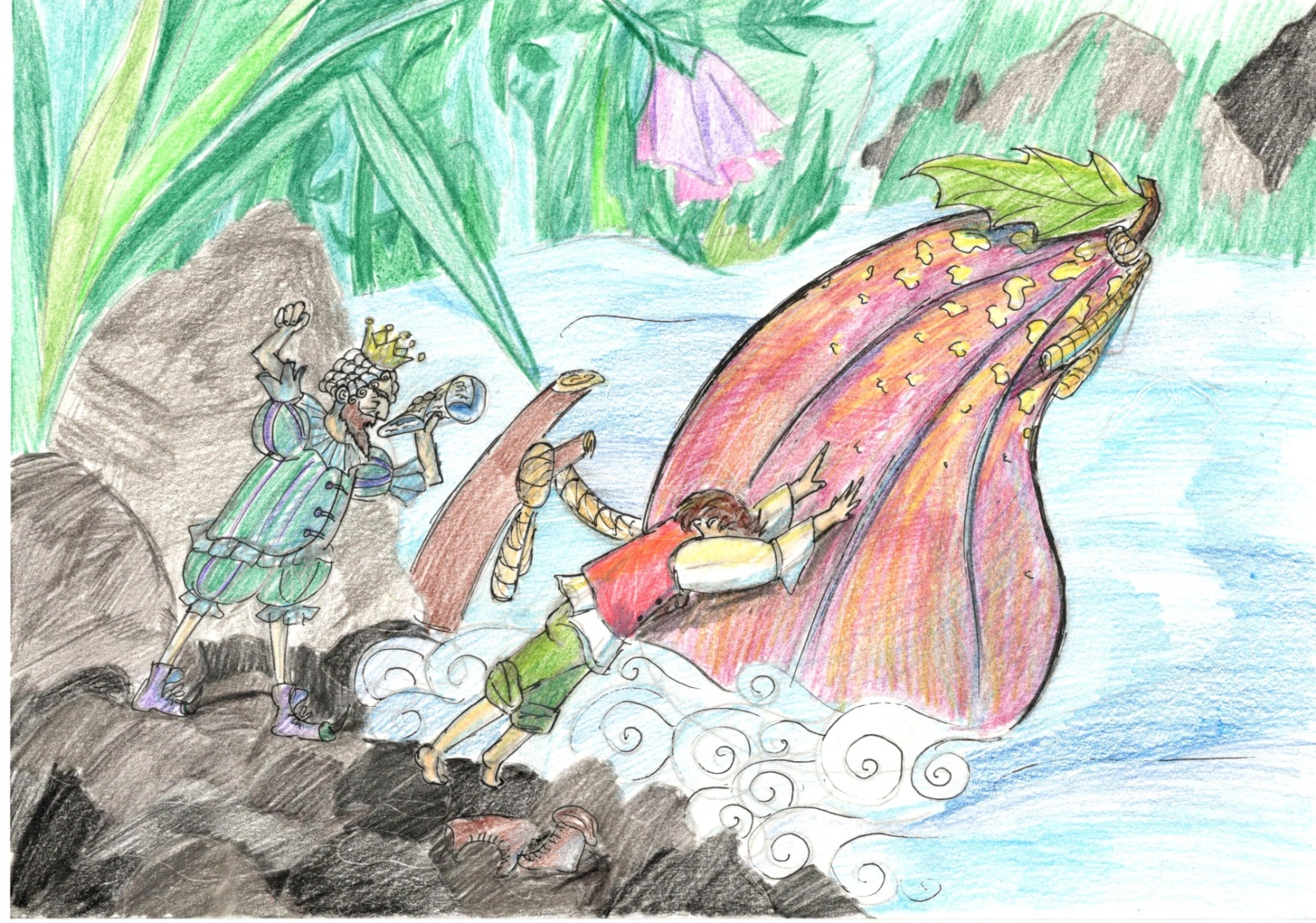

Спустить плод на воду

Сказочные маленькие герои спускают на воду для неизвестных целей экзотические плоды.

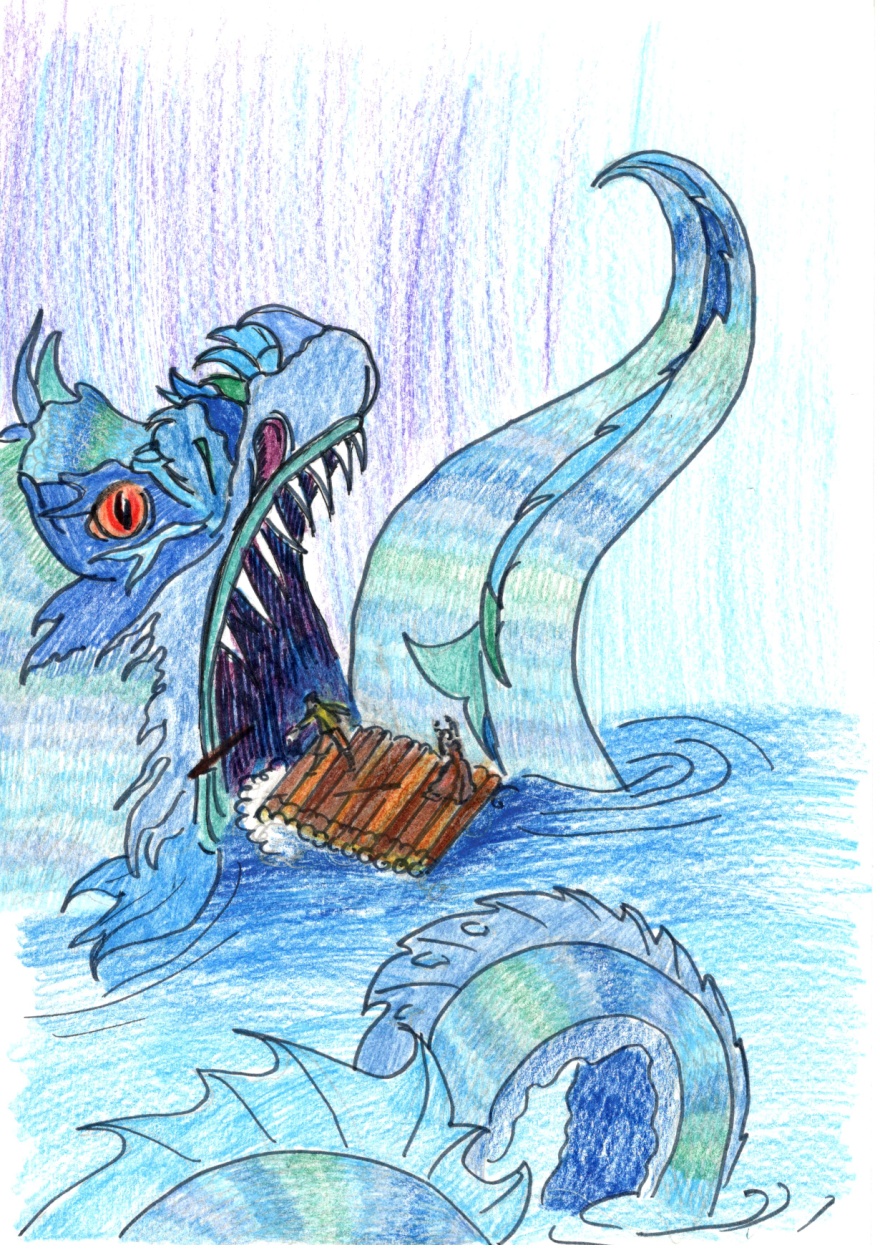

Съесть плот.

Ужасное чудовище из древнегреческих мифов Харибда своей огромной пастью пожирает плот с несчастными людьми.

Д) Употребление паронимов

Паро́нимы – это слова, сходные по звучанию и морфемному составу, но различающиеся лексическим значением. Ошибочно употребление одного из них вместо другого.

Как выглядит ошибка:

Надевать ребёнка

Модница надевает несчастного плачущего ребёнка на себя, подбирая малыша под цвет платья, завязывая ему ручки и ножки морским узлом, чтобы не развязался неожиданно.

Одевать платье

У маленькой Даши никогда не было кукол. Она решила наряжать мамино платье.

О паронимах в одной из книг со справочными материалами по русскому языку мы прочитали следующее. Глядя на рекламные щиты, часто становишься свидетелем поругания языковых норм. Например, рекламный плакат «Одень свой чехол!». Надо полагать, что нам предлагают воспользоваться плодами труда кожевенной промышленности, т.е. чехлами для мобильных телефонов. Однако фраза построена так, что «голым», требующим одевания, оказывается сам чехол. Один из острых вопросов словоупотребления на самом деле решается очень просто: глагол «одеть» сочетается с одушевлёнными существительными, а «надеть» – с неодушевлёнными. Одеть можно кого-нибудь, одеться (самому) – во что-либо. Надеть – что-либо. Как бы могли выглядеть и какой смысл нести следующие фразы из классических произведений: «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар…», или «Лазурный пышный сарафан одел Людмилы стройный стан», или «Как денди лондонский одет»?! Таким образом, рекламодателям следовало бы сочинить фразу типа «Надень наш чехол на свой телефон» или «Одень свой телефон в наш чехол».

Эксперимент или Немного статистики

После изучения теоретического материала, наблюдения за орфографическими ошибками, рисования забавных иллюстраций к ошибкам мы создали презентацию, в которой представили ошибки образно. То есть показали на рисунках что получается, если буквально прочитать ошибки. Далее провели следующий эксперимент.

Сначала на параллели восьмых классов провели словарный диктант из 23 словосочетаний на правила, в которых по нашим наблюдениям допускается больше всего ошибок. Диктант написали три восьмых класса, всего 74 работы.

Подсчитали количество ошибок, допущенных в каждом словосочетании, составили таблицу с результатами. Чаще всего встречались ошибки в словосочетаниях «дети рассеянны» (68%), «разредить посевы» (49%), «друзья образованны» (47%), «увядать от жары» (31%), «семена рассеяны» (30%), «элементы образованы» (27%), «флаг развевается» (27%), «разрядить ружье» (23%), «примирять друзей» (20%), «отворить калитку» (12%) и «поласкать котенка» (12%).

Познакомили восьмиклассников с результатами диктанта. Показали созданную нами презентацию в каждом классе, прокомментировали, как выглядят на самом деле ошибки ребят. Все увидели, что ошибка меняет стиль (с научного на художественный). И получается либо фильм ужасов, либо комическое шоу. А ведь такую задачу ученики перед собой не ставили. Ребята смеялись. Было весело… но – «всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

После просмотра презентации вновь провели тот же самый диктант и посчитали количество ошибок. Результаты на лицо: в словосочетании «дети рассеянны» – 15% ошибок, «разредить посевы» – 16%, «друзья образованны» – 12%, «флаг развевается» – 9%, «разрядить ружье» – 12%, «примирять друзей» – 4%, «отворить калитку» – 1%, «поласкать котенка» – 3%.

Выводы

Когда ошибка становится образом, она перестаёт быть ошибкой

Эксперимент удался! Смех – это оружие. В борьбе за грамотность в том числе. Никому не хочется выглядеть смешно.

До эксперимента в каждом из предложенных нами словосочетаний (кроме одного – «одевать ребенка») ошибку допустил хотя бы один из учеников.

После просмотра презентации результаты совсем другие. В некоторых словосочетаниях процент ошибок уменьшился в 4,5 раза! Да и в общем ошибок стало намного меньше.

Таким образом, можно сделать вывод, что образное представление ошибки помогает от неё избавиться. С помощью презентации мы показали и объяснили, что ошибка меняет значение слова, меняет стиль речи, в результате получается бессмыслица – фильм ужасов или комическое шоу. Эти жанры хороши, но только когда они уместны. А в школьных тетрадках ни комедиям, ни ужасам места быть не должно.

Цель достигнута – мы помогли ученикам с помощью наших иллюстраций избавиться от большинства ошибок в предложенных словосочетаниях. А значит, благодаря наглядному образу правил можно помочь людям запомнить их.

Заключение

Мы изучаем язык для того, чтобы владеть речью.

Как уже было сказано в самом начале, значение грамотной речи трудно переоценить. К грамотной и правильной речи надо стремиться любыми способами. Мы предложили художественный образ, отражённый в иллюстрации. Кто-то предлагает тренировочные тесты, зарифмованные правила, хоровые чтения. Прекрасно. Главное – не стоять на месте, работать над своими ошибками, стремиться к тому, чтобы их не было.

Список литературы

Н.Г. Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /– 9-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012;

Друговейко-Должанская С.В., Геккина Е.Н., Белокурова С.П. Белокуров А.А. Grammатика диалога о русском языке и литературе. – СПб.: МИРС, 2007;

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. – М.: Рольф, 2002;

Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. – М.: Айрис-пресс, 2007;

Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова – М.: Азбуковник, 1999.