полная версия

полная версияКак историю превратили в миф

То, что Скифия была в Индии, об этом никто и не спорит, другое дело, что никакой другой Скифии в Северном Причерноморье никогда не существовало, ― с этим утверждением историки будут сражаться до конца. Ведь это моментально опровергает традиционную версию истории.

13. Арриан

13.1 Арриан «Индия»

«Границею Индии с севера является горный хребет Тавра. (2) В этой стране он уже не называется Тавром; начинается он от моря около Памфилии, Ликии и Киликии и тянется вплоть до восточного моря, перерезая всю Азию. (3) В разных местах этот хребет имеет разные названия: в одном месте он называется Парапамисом, в другом – Эмодом, в третьем – Имаем; и очень может быть, что где-нибудь он имеет и другие названия. (4) Македоняне, которые совершили поход с Александром, называли его Кавказом; это другой Кавказ, не скифский; отсюда-то и сложилось предание, будто Александр перешел и этот Кавказ. (5) Западную границу Индии составляет река Инд, вплоть до великого моря, куда он и сам впадает двумя устьями; эти устья расположены не рядом друг с другом, как пять устьев Истра, (6) но так, как устья Нила, которыми образуется Дельта Египта; так и в Индии река Инд образует Дельту, не меньшую, чем египетская; она на языке индийцев называется Паттала. (7) Для той же части Индии, которая обращена к южному ветру и к полудню, границей служит само великое море, и оно же является границей ее с востока».

Мне кажется, что горный хребет Тавра, который описывает Арриан, начинается не от нынешнего Средиземного моря, а имеет отношение только к Индостану. И Памфилия, и Ликия, и Киликия у Арриана находятся в Индии. Почему сделан такой вывод, потому что дальше автор пишет, что «этот хребет имеет разные названия: в одном месте он называется Парапамисом, в другом – Эмодом, в третьем – Имаем», а эти все названия относятся только к Индостану. В разделе «Поход Александра», будет показано, что Арриан создавал уже новую географию древности, ту географию, которую мы сегодня знаем, и тут совершенно ясно, как он это делает. Снова надо обратить внимание на факт упоминания Инда вместе с Истром и Нилом. Эта работа Арриана интересна тем, что географические названия, которые он использует, имена действующих лиц его повествования, и имена богов в значительной степени являются повторением названием и имен из «Истории» Геродота. Кир, Камбиз (Камбис), Александр, Памфилия (памфильцы), Ликия (ликийцы), Киликия, Нил, Вавилон, Меандр, Геракл, Дионис, Сесострис, Семирамида… Кажется ничего особенного в этом нет, но есть одно замечание. Дело в том, что Арриан искусно вплетает в свое повествование названия других географических объектов, таких как Персидский залив, Средиземное море, Ганг. Если Средиземное море он упоминает вскользь, то на Персидском заливе надо сделать остановку. «Целью же моего рассказа в этой книге является изложение того плавания, которое Неарх с флотом совершил вдоль берегов, двинувшись от места впадения Инда в великое море вплоть до Персидского залива, который некоторые ныне называют Красным, или Эритрейским морем». Здесь Арриан и совершает подлог. Эритрейским морем назывался Индийский океан. Никакого Персидского залива в тексте, например, Геродота нет. (В скобках отмечу, что нет у Геродота и названия Красного моря. Название Красного моря ввели латинские авторы, которые перевели название Эритрейского моря. Но я уже отмечал, что названия географических объектов переводить недопустимо, потому что это создает путаницу). Отожествив Эритрейское море с Персидским заливом, Арриан сразу же перенес поход Александра Македонского в Персию, которую историки нашли в Персидском заливе. Хотя на самом деле Персия находилась в Индии и нигде за пределами Индии Александр Македонский не был.

«Рек в Индии столько, сколько нет во всей остальной Азии; самые большие реки – Ганг и Инд, от которого и страна получила свое название. Каждый из них больше, чем египетский Нил или скифский Истр, если бы даже эти реки соединили вместе свои воды. Мне кажется, что даже Акесин больше, чем Истр и Нил, там где он впадает в Инд, приняв в себя Гидасп, Гидраот и Гифазис, так что даже ширина его там около тридцати стадий». Интересно название реки Акесин (замечу, что у Геродота есть река с похожим названием ― Аксия). Очень похоже на Аксин, (Аксинос) Эвксин ― варианты названия Черного моря. «Наиболее сильные дожди идут в Индии летом, особенно в горах, Парапамисе, Эмоде и Имаиконе, и с них текут огромные и мутные реки. Идут дожди летом в Индии и на равнинах, так что многие из них обращаются в болота. Войско Александра бежало среди лета от реки Акесина, когда его воды разлились по равнине» Выше в разделе 8, уже было отмечено, что нельзя исключать, что Понтом называлось русло Ганга, которое раньше представляло собой большое водное пространство, небольшой глубины, больше похожее на болото. В этом фрагменте эта версия находит свое подтверждение, только здесь речь идет не о Ганге. Русло Акесина, а это приток Инда, при разливе превращалось в болото. Акесин, вполне возможно, и есть Аксинское (Эвксинское) море, оно же Понт.

При невнимательном прочтение этой работы, может показаться, что никакой особой информации это произведение не содержит. Но надо обратить внимание на то, что Арриан ― европейский автор, он пишет на латинском языке. Он из тех латинских авторов, работы которых легли в основу нынешней версии истории и если анализировать эту работу с точки зрения того, как работы более ранних авторов подгонялись создающуюся схему, то с этой точки зрения работа заслуживает серьезного внимания. Уже приведенная в самом начале этого раздела цитата может толковаться по-разному. В традиционной версии истории Ликия, Памфилия, Киликия находятся на побережье Средиземного моря, в южной части Малой Азии. Вполне можно предположить, что горный хребет Тавра, о котором пишет Арриан, тянулся именно отсюда. На самом деле эти страны находились в Индии, а подобная подача материала создает лазейку для фальсификации древней географии, а вместе с ней и истории. То, что Арриан (словами Мегасфен) именно этим и занимается, станет понятно при анализе другого фрагмента.

«По словам Мегасфена, в древности индийцы были кочевниками, подобно скифам, не занимающимися земледелием, которые на телегах кочуют попеременно то в ту, то в другую часть Скифии, не строят городов и не чтут храмов богов; так и у индийцев не было ни городов, ни храмов, сооруженных для поклонения богам; одевались они в шкуры диких животных, которых им удавалось убить, питались (мягким) лубом деревьев: эти деревья на языке индийцев называются «тала», и плоды растут у них, как у финиковых пальм, на вершинах, как клубни. Питались они и сырым мясом диких животных, которых им удавалось ловить, пока в землю индийцев не пришел Дионис. Когда Дионис пришел сюда и победил индийцев, он построил им города и для этих городов издал законы; он дал индийцам, как и эллинам, вино и научил засевать землю, дав им семена, или потому, что сюда не дошел Триптолем, когда он был послан Деметрой засеять землю, или потому, что до Триптолема этот Дионис, кто бы он ни был, пришел в землю индийцев и дал им семена культурных растений; Дионис впервые впряг быков в плуг, превратил большинство индийцев из кочевников в земледельцев и вооружил их военным оружием. Дионис научил их поклоняться богам, как другим, так особенно себе, играя на кимвалах и тимпанах, и научил их сатировской пляске, которую греки называют кордаком. Он научил их носить длинные волосы в честь бога и украшать их повязками и умащаться благовонными мазями. Поэтому даже еще в битвы против Александра индийцы шли под звуки кимвалов и тимпанов. Уходя из Индии, после того как он там все устроил, царем этой страны Дионис поставил одного из своих друзей…»

Чтобы понять этот фрагмент надо знать, что в Индии есть большое количество древних изображений Диониса (а также Геракла. И надо заметить, что и другие греческие боги ― Зевс, Прометей удивительным образом были в Индии. Для богов это понятно, но человек с рациональным мышлением это может и не понять). Чтобы объяснить этот факт, Арриан пересказывает историю путешествия Диониса в Индию. Но Дионис ― бог, тогда рассказ (точнее, пересказ) Арриана ничего не объясняет. Непонятно, каким образом культ этого бога попал в Индию, не верить же в мифы о путешествии бога в Индию. Если же предположить, что Дионис ― реальная историческая личность, в таком случае, надо объяснить многие мифы, которые о нем написаны. Вообще-то эта история явна вымышлена. Вымышлена, чтобы объяснить необъяснимое. Рассказ Арриана находится в прямом противоречии с существованием в Индии древнейшей Хараппской цивилизации, которую считают одной из самых древних. Надо объяснить, как на территории Индии появились древние города, с многоэтажными домами, с водопроводом, с канализацией. Надо будет объяснить, почему Дионис самих греков не научил строить такие города. Надо объяснить, откуда взялись многочисленные древние памятники письменности на территории Индии и надо объяснить самое главное, как попали мифы о Дионисе в Индию. Тут-то и есть разгадка. Мифы о Дионисе возникли в Индии, а вот как и когда они попали на территорию нынешней Греции, в этом надо разбираться, Геродот считает, что культ Диониса попал к эллинам от египтян, но, так как мы нашли египтян в Индии, то эта версия вполне обоснована. А работа Арриана ничего не объясняет. Правда, есть еще одна версия, согласно которой культ греческих богов Диониса и Геракла попал в Индию во времена похода Александра Македонского. Но эта версия противоречит словам самого Арриана: «Есть много сказаний, что еще раньше Александра ходил походом на Индию Дионис и покорил индийцев». То, что Дионис оказался в Индии раньше Александра Македонского, подтверждается статьей из той же Википедией «Индийские боги в античной литературе».

13.2 Арриан «Поход Александра»

В этой работе Арриана есть несколько интересных фрагментов, которые прекрасно вписываются в предложенную схему древней географии. Но кроме этих фрагментов, есть эпизоды, которые показывают, как происходило создание новой версии истории древнего мира.

Начало грандиозного похода Александра. Он подошел к реке Истр. Там он встречается с кельтами, а дальше: «Он пошел дальше к агрианам и пэонам». Понятно, что историки давно нашли и агриан и пеонов недалеко от Дуная, и точно знают, кто они такие. Эти племена упоминает и Геродот. Прочитаем у Геродота, что он о них пишет: «Племена же у горы Пангея – доберы, агрианы, одоманты – и племена на самом озере Прасиада вообще не были покорены Мегабазом. Он пытался, правда, изгнать также и племена, жившие на самом озере. А живут эти племена вот как: среди озера стоит на высоких опорных сваях связанный [из досок] помост, куда ведет с суши узкий проход по одному мостику. А сваи, подпирающие помост, забивало в древние времена сообща все племя. Впоследствии же был введен вот такой обычай: каждый собирающийся жениться должен принести с горы под названием Орбел и вколотить за одну женщину по три опорных сваи. Но у каждого пеона много жен. Живут же пеоны там вот как: у каждого есть на этом помосте хижина, где он живет, с люком, [проделанным] в помосте и ведущим в озеро. Маленьких детей они привязывают за ногу веревкой, чтобы те не упали в воду. Своих коней и вьючный скот они кормят рыбой. Рыбы там так много, что если открыть люк и опустить [в озеро] пустую корзину, то спустя немного времени вытащишь ее, полную рыбы». Но, именно так, люди до сих пор живут и ловят рыбу, например, во Вьетнаме. Конечно, Вьетнам не Индия, но все же ближе к Индии, чем Дунай. Кроме того, в Индии очень много речной рыбы (2 место в мире по вылову речной рыбы). Поэтому это описание больше подходит к Индии, чем к нынешнему Дунаю. И, конечно, не заметить сходства названия племени агриан с агарянами (библейская египтянка Агарь, мусульмане) просто не возможно.

Интересно описание Тира: «…Осада Тира представлялась большим делом. Город этот был расположен на острове, укреплен со всех сторон высокими стенами, а положение на море благоприятствовало тогда тирийцам, потому что на море господствовали еще персы и у самих тирийцев было много судов. И все-таки Александр овладел Тиром. Он решил соединить насыпью материк с городом. Морское дно в проходе между ними было вязким; около материка было илисто и мелко; около же города, где всего глубже, глубина достигала самое большее 3 оргий. Имелось тут же множество камней и лесного материала, который накладывали поверх камней. Нетрудно было вбивать колья в ил, и самый этот ил оказался связывающим веществом, которое не позволяло камням сдвигаться с места». Сравним это описание с описание в Википедии: «В настоящее время стоящий на месте Тира Сур ― городок, расположенный на севере бывшего острова, теперь соединенного с берегом, не имеющий особого экономического значения…». Детали однозначно выдают тот факт, что Сур, который находится возле Бейрута, никакого отношения к легендарному Тиру не имеет. Побережье Средиземного моря в тех местах каменистое, никакого ила там нет, как нет никакого лесного материала, тем более в большом количестве тут никогда не было. Зато все это можно найти на северо-западе побережья Индии ― и илистый берег, и острова, и древесина. Другое дело, что побережье постоянно меняется и сегодня найти там Тир совсем не просто, еще и потому, что больших и древних городов там много.

«Александр пошел на Египет, куда первоначально и собирался, и, выступив из Газы, на седьмой день прибыл в египетский город Пелусий. Флот его из Финикии направился также в Египет, и он застал свои корабли уже в Пелусийской гавани. (2) У Мазака, перса, которого Дарий поставил сатрапом Египта, не было персидского войска, и он, узнав об исходе сражения при Иссе, о позорном бегстве Дария и захвате Александром Сирии, Финикии и значительной части Аравии, беспрепятственно впустил Александра в страну и ее города. (3) Он ввел в Пелусий гарнизон; кораблям велел подняться по реке до Мемфиса, а сам отправился к Гелиополю. Нил оставался у него справа; земли, через которые пролегала его дорога, добровольно покорялись ему. Пересекши пустыню, он явился в Гелиополь, (4) а оттуда, переправившись через реку, прибыл в Мемфис, где принес жертву разным богам, в том числе и Апису, и установил празднество с состязаниями гимнастическими и мусическими. На него съехались знаменитости из Эллады. Из Мемфиса он поплыл вниз по реке к морю, взяв с собой щитоносцев, лучников, агриан, а из всадников царскую илу, составленную из "друзей". (5) Придя в Каноп, он проплыл кругом залива Мариа и вышел там, где сейчас находится город Александрия, названный по имени Александра…».

«В это время приплыл в Египет Гегелох и сообщил Александру, что тенедосцы отпали от персов и перешли на его сторону… Аполлонида же и хиосцев, его сподвижников, отправил в египетский город Элефантину под строгой охраной… Область, где находится храм Аммона, представляет собой кругом сплошь песчаную безводную пустыню, среди которой находится небольшое пространство (в самом широком месте оно простирается самое большее на 40 стадий), сплошь засаженное плодовыми деревьями, маслинами и финиковыми пальмами, и единственное в окрестности, где бывает роса. (2) Ключ, бьющий здесь, ничем не похож на ключи, которые бьют в других местах. В полдень вода в нем холодна на вкус, а на осязание кажется совсем ледяной. Когда солнце склоняется к вечеру, она становится теплее, от вечера и до полуночи все теплеет, и в полночь делается совершенно горячей. С полуночи она постепенно охлаждается, на рассвете она уже холодна и в полдень совершенно ледяная. Эти изменения совершаются постепенно и каждый день. (3) Есть там и соль, которую уже в готовом виде выкапывают из земли. Жрецы Аммона привозят ее в Египет. Отправляясь туда, они кладут ее в корзиночки, сплетенные из листьев финиковой пальмы, в подарок царю или кому другому. (4) Зерна у них крупные (попадались больше чем в три пальца) и чистые, как хрусталь. Египтяне и прочие благочестивые люди пользуются этой солью при жертвоприношениях, считая, что она чище морской. (5) Александр пришел в изумление и восторг от этого места; он вопросил бога и, услышав ответ, который, по его словам, пришелся ему по душе, вернулся в Египет той же самой дорогой, как рассказывает Аристобул. Птолемей, сын Лага, говорит, что он пошел другой – прямо на Мемфис….»

Сравните этот фрагмент с описанием Геродота: «В этой пустыне приблизительно на расстоянии десяти дней пути друг от друга встречаются на холмах огромные глыбы соли. На вершине каждого холма изнутри соляной глыбы бьет ключом источник холодной пресной воды. Вокруг этого соляного холма со стороны пустыни и к югу от области диких зверей еще обитают самые отдаленные ливийские племена. Сначала идут яммонии в десяти днях пути от Фив со святилищем Зевса Фиванского. Ведь, как я уже сказал выше, статуя Зевса в Фивах имеет также баранью голову. У аммониев есть и другой источник воды. Утром эта вода тепловатая, около времени, когда рынок наполняется народом она становится холоднее, а в полдень – совершенно холодной. Тогда они поливают свои сады. Когда день идет уже к концу, вода делается менее холодной, а после захода солнца вновь становится тепловатой. До полуночи вода делается все более и более горячей: тогда она кипит и клокочет. После полуночи и до зари вода постепенно остывает. Источник этот называется Солнечным. От области аммониев, пройдя далее по холмистой пустыне еще десять дней пути, придешь опять к такому же соляному холму, как у аммониев, и к источнику. И вокруг этого источника живут люди. Местность эта называется Авгилы. Сюда приходят насамоны для сбора фиников. Далее в десяти днях пути от Авгил – опять соляной холм с источником и множеством плодоносных финиковых пальм, как и в других оазисах». Понятно, что Арриан «позаимствовал» этот фрагмент у Геродота. Но описание Геродота мы отнесли к Индии. Но оказывается и у Арриана есть фрагмент, который подтверждает нашу версию, об этом фрагменте чуть ниже.

«Говорят, что Александр разделил власть над Египтом между многими людьми, восхищаясь природой этой страны, которая представляла собой естественную крепость: поэтому он и счел небезопасным вручить управление всего Египта одному человеку. Римляне, думается мне, научились от Александра зорко следить за Египтом: поэтому и посылают они туда наместниками не сенаторов, а только людей из всаднического сословия…. Александр с первыми признаками весны вышел из Мемфиса в Финикию: через Нил у Мемфиса и через все его каналы были переброшены мосты. Прибыв в Тир, он уже застал там свой флот… Оттуда он двинулся внутрь материка через так называемое Междуречье; Евфрат и горы Армении остались слева. От Евфрата он не пошел прямо на Вавилон, потому что по другой дороге войско могло в изобилии достать все: тут была и трава для лошадей, и съестные припасы для солдат; к тому же и зной здесь был не таким жгучим. (4) В пути было захвачено несколько Дариевых воинов, которых послали в разных направлениях на разведку; они сообщили, что Дарий стоит у реки Тигра и что он решил не допустить Александра к переправе… Из людей Александра было убито человек 100; лошадей же от ран и от того, что они надорвались при преследовании, пало больше тысячи ― почти половина конного состава в коннице "друзей". У варваров, говорят, погибло до 30000 человек; в плен же было взято гораздо больше; взяты были и слоны, и колесницы, которых не изрубили в бою… В Мидию Дарий бежал потому, что, по его расчетам, Александр после сражения направится в Сузы и Вавилон: места там сплошь заселены; дорога для обоза нетрудная, а Вавилон и Сузы представляются, конечно, наградой за невзгоды и трудности войны. В Мидию же пройти большому войску трудно… Затем он отправился в Сузы… До Суз Александр дошел из Вавилона за 20 дней».

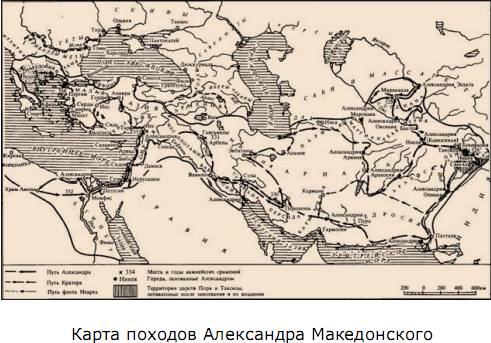

Посмотрите на карту похода Александра Македонского из книги «История Древней Греции», под. ред. В.И. Кузищина. Этот грандиозный поход удивительным образом никаких сомнений в его достоверности у историков не вызывает. Полководец из карликовой европейской страны умудрился пройти через Малую Азию, Ближний Восток, потом оказался в Египте, оттуда направился в Междуречье, дальше ― к Каспийскому морю, потом в Индию, из Индии пешком в Персию… Часто эти переходы навстречу противнику, сражения, победы… Теперь смотрим на этот фрагмент, если Египет ― это северо-запад Индии, а Нил ― это Инд. Тут противоречий никаких нет.

«Александр, пополнив конницу местными лошадьми (у него пало много лошадей при перевале через Кавказ и во время похода к Оксу и за Оксом), пошел в Мараканды – это столица Согдианы. Оттуда он двинулся к реке Танаису. Истоки этого Танаиса, который местные варвары называют еще, по словам Аристобула, Орксантом, находятся тоже на горе Кавказ; впадает и эта река в Гирканское море. Должен быть еще другой Танаис, о котором историк Геродот пишет, что это восьмая река у скифов: она вытекает из большого озера, а впадает в озеро еще большее; называется оно Меотийским. Некоторые говорят, что этот Танаис является границей между Европой и Азией; по их мнению, Меотийское озеро выходит из глубины Эвксинского моря, и в это озеро и впадает Танаис, разделяющий Азию и Европу, подобно тому, как море между Гадирами и ливийскими номадами, живущими напротив Гадир, отделяет Ливию от Европы; по их же мнению, Ливия отделена от остальной Азии рекой Нилом. Здесь некоторые македонцы, ушедшие за фуражом и рассеявшиеся, были убиты варварами, которые затем бежали на гору, недоступную и со всех сторон отвесную. Было их тысяч около 30. Александр пошел на них с самыми легкими на ходу воинами. Македонцы неоднократно пытались взобраться на гору; сначала они под стрелами варваров отступили назад: много людей было ранено; у самого Александра насквозь было пробито бедро; стрела отколола часть кости. Тем не менее, гора была взята. Часть варваров македонцы перебили тут же на месте; многие погибли, бросаясь вниз со скал, так что из 30000 уцелело не больше 8000 человек. Несколько дней спустя к Александру пришло посольство от скифов, именуемых абиями (Гомер воспел их в своей поэме, назвав справедливейшими людьми; они живут в Азии, независимы – в значительной мере благодаря бедности и справедливости), и также от европейских скифов; это самое большое племя, живущее в Европе. С ними Александр отправил кое-кого из "друзей" под предлогом заключения дружбы; настоящая же цель этого посольства была в том, чтобы познакомиться с природой скифской земли и узнать, велико ли народонаселение, каковы его обычаи и с каким вооружением выходит оно на войну». Мараканда ― это Самарканд. Получается, из Самарканда Александр пошел на скифов к Танаису! Мы уже видели, как в современной версии истории, скифы из Северного Причерноморья легко перемещаются то в Мидию, то в Египет, то в Индию. Точно также персы воюют с греками, со скифами, с египтянами, с индийцами. Но всех превзошел Александр Македонский. Из Самарканда в Скифию, оттуда назад в Согдиану. Можно, конечно, предположить, что Арриан имел в виду не Танаис, который в Северном Причерноморье, а какую-то другую реку, но тогда про каких скифов ведет он речь. Эта история непонятна в традиционной версии истории. Если согласиться со схемой истории, предложенной в этой работе, то все противоречия сразу снимаются.

«Спитамен со своими воинами напал на маракандский кремль, охраняемый македонцами; они сделали вылазку, убили какое-то количество врагов, отогнали всех и без всякого ущерба для себя отступили в кремль. Когда же Спитамену донесли, что уже приближается отряд, посланный Александром в Мараканды, он оставил осаду кремля и ушел на север Согдианы, Фарнух и его стратеги, торопившиеся изгнать его совсем из страны, следовали за ним до границ Согдианы и напали вопреки здравому смыслу на скифов-кочевников. Спитамен, набрав еще около 600 скифских всадников, ободренный союзом со скифами, решил сразиться с наступающими македонцами. Став на равнине около скифской пустыни, он не захотел, однако, ни ждать вражеского нападения, ни самому напасть на врагов; всадники его только скакали вокруг пехоты и пускали в нее стрелы. Они без труда ускользали от наседавших Фарнуховых воинов, потому что лошади у них были быстрее и на ту пору свежее; у Андромаха конница, бывшая все время в пути и не имевшая достаточно фуража, была изнурена. Скифы энергично нападали и на тех, кто удерживал позиции, и на тех, кто отступал. Много людей было ранено стрелами, были и убитые, наконец, войско, выстроившись квадратом, отошло к реке Политимету, где находился лес, куда не могли проникнуть стрелы варваров и где от пехоты было больше пользы». Тут снова все непонятно. Какие-то скифы-кочевники блуждают возле Согдианы, там же, оказывается, находится знаменитая «скифская пустыня». Но ведь эта пустыня («пустынные места», как считают историки, Истр течет из пустыни) уже найдена историками где-то возле Северного Причерноморья (О скифских пустынях уже шла речь выше, эти же пустыни будут рассмотрены в разделе «Старинные карты»). Очевидно, что с древней географией явно что-то не так…