полная версия

полная версияЛюди моего времени. Биографические очерки о деятелях культуры и искусства Туркменистана

Как признается Елена, для нее высоким примером Гражданина и Человека является актер и активный общественный деятель, народный артист России Константин Хабенский. Он не просто создал специальный «Фонд помощи детям, больных раком», но и делает все для продвижения и распространения идеи активного гражданского участия в судьбах больных детей. Елена познакомилась с Константином в интернет-сети, они много общаются, обсуждают вопросы расширения границ благотворительности, и Елена очень признательна ему за то, что он не закрывается от общения с людьми, всегда доступен и открыт для новых идей и предложений, касательно Фонда.

Стремление объединять вокруг себя людей, помогать ближним по мере собственных сил, вдохновлять окружающих на добрые поступки и взаимопомощь – одно из самых сильных человеческих качеств Елены, нашедшее отклик в ее творчестве. Тематический диапазон ее авторских песен очень широк, но все они обращены к самым светлым сторонам человеческой личности, призывают к дружбе, единению, ненасилию и миру. Ею создана «Песня о дружбе между Россией и Туркменистаном», в которой она обращается к людям двух стран сохранять добрососедские отношения, ведь доброе общение – это то, что нужно для мира. Хоть Елена родилась в России, но вся ее жизнь, работа, творчество связаны с Туркменистаном, поэтому ее душа всегда стремиться к тому, чтобы никакие границы не помешали дружественному общению между народами этих двух стран. В 2001 году Елена стала участницей Конгресса соотечественников, организованного в Москве. Специально к этому мероприятию ею написана песня «Добро пожаловать в Россию». Свою песню она исполнила в зале МГУ на встрече с ректором В. А. Садовничьим. За эту песню Елена Орешкина была удостоена медали Московского государственного университета им. Ломоносова. Известна также ее «Песня о дружбе межу народами Туркменистана и Турции», которую она посвятила исторически сложившимся, многовековым взаимоотношениям между двумя братскими народами.

По своей натуре, Елена очень общительный, позитивный человек, с удовольствием сотрудничала и сотрудничает с различными организациями и ведомствами. Так, например, Национальный спортивный комитет, зная отзывчивость и готовность Лены к работе, часто приглашает ее на различные мероприятия, встречи, форумы. По своей собственной инициативе она создала песню, посвященную нашему национальному футболу, песня так и называется «Футбол» и обращена, в первую очередь, к молодому поколению, пропагандируя здоровый образ жизни и занятия спортом. На тесное творческое сотрудничество с военными указывает и созданная ею песня о службе в армии «Армейские дела», опять-таки призывающая молодых людей не «бегать» от армии, а честно, с достоинством отслужить Родине. Часто Елена выступала со своими песнями на пограничных заставах, поддерживая дух солдат и вдохновляя их.

Большой стимул для рождения лирических песен дает Елене уникальная туркменская природа. «Мне очень нравится дерево чинар, – делится Елена, – оно не только очень нежное и грациозное, оно еще дает очень много тени в знойный полдень, это невероятно женское дерево – красота и самоотверженность сочетаются в нем. Мою песню я так и назвала «Чинара». Такими песнями, как «Мой независимый Туркменистан», «Ашхабад», «Чурчури», «Алый цветок», «Азиатка», «Девушка с дутаром», «Новруз-байрам», «Влюбленный джигит» Елена прославляет родной край, Туркменистан, людей, живущих и работающих здесь, народные традиции и обычаи, ведь вся жизнь женщины, которая поет, неразрывно связана с этой благословенной землей.

25.07.2015

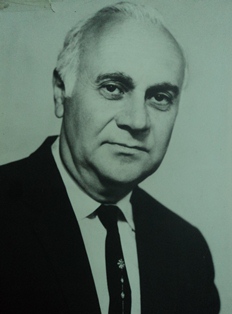

Николай Амиянц. Эпоха скрипичного мастерства

Имя заслуженного деятеля искусств Туркменистана Николая Амиянца неразрывно связано с основанием и развитием туркменской скрипичной школы.

Он родился и вырос в Ашхабаде. Его родители – мать Нина Осиповна Черкезова и отец Артем Амбарцумович – не имели прямого отношения к музыке, но зато родственники были не просто профессиональными, но прославленными музыкантами и педагогами. Его дядя – народный артист РСФСР и Таджикской ССР, композитор и педагог Сергей Артемович Баласанян внес большой вклад в становление и развитие таджикской оперы и балета, за свой балет «Шакунтала» он был удостоен высшей награды от президента Индии. Его брат – Сурен Артемович – был трубачом и педагогом, автором этюдов для трубы, переложений пьес из "Детского альбома" Чайковского, "Альбома для юношества" Шумана и др. Двоюродные брат и сестра Николая Исай и Седа Аванесовы были скрипачами, но страшное ашхабадское землетрясение 1948 года навсегда оборвало их жизни…

Николай стал обучаться игре на скрипке в шестилетнем возрасте, да так и остался преданным этому невероятно-притягательному инструменту. Совсем еще малышом он сыграл полный концерт для скрипки Оскара Ридинга, и талантливого мальчика немедленно перевили сразу во второй класс. Учится он у замечательного педагога А. Ф. Коржина. Успешно окончив музыкальную школу, он поступает в училище к педагогу Альфреду Николаевичу Ицкову – ученику знаменитого профессора Цейтлина. Завершать свое среднее образование Николаю пришлось в Баку при национальной консерватории, так как этот город принимал у себя эвакуированных детей и подростков из разрушенного Ашхабада. Здесь его наставником стал доцент А. Ходжумян – ученик известного скрипача и педагога Бретаницкого, который, в свою очередь, являлся учеником великого Ауэра.

Будучи студентом Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова, он учился под руководством профессора И. Лукашевского и одновременно работал в ансамблях кинематографии и различных оркестрах, стал обладателем трех премий Московского молодежного фестиваля.

В 1957 году ему предложили остаться работать со знаменитым оркестром Михайловского театра, но Николай всегда скучал по своим родным и друзьям, поэтому предложения не принял и вернулся в родной город. Здесь в Ашхабадском музыкальном училище он начал свою педагогическую деятельность, одновременно работал концертмейстером оркестра филармонии под управлением Г. Аракеляна, а также в театре оперы и балета им. Махтумкули. Ему не требовались многочисленные репетиции, чтобы сыграть сложные партии, много времени он отдавал редактированию концертных программ, перекладывал национальные и классические музыкальные пьесы на скрипку. Николай Амиянц является автором целого ряда гамма-образующих упражнений и упражнений для свободного и независимого движения пальцев по грифу.

В училище – в то время кузнице музыкальных кадров (ведь консерватория открылась только в 1972 году) нагрузки были неимоверные, каждый педагог нес на себе 2,5 рабочих ставки. В течение долгого времени Николай Артемович заведовал оркестровым отделом. Он был бессменным руководителем легендарного ансамбля скрипачей, который в те времена включал в себя шестьдесят участников. Для ансамбля он опубликовал сборник из 10 классических пьес под собственной редакцией и 5 пьес переложил из музыки туркменских композиторов. Триумфальные выступления ансамбля прославили Туркменистан далеко за его пределами.

За всю свою славную трудовую деятельность Николай Амиянц выпустил целую плеяду блистательных артистов, которые продолжили музыкальную карьеру в Туркменистане и заграницей: в Казахстане, Армении, России, во Франции, США, Новой Зеландии, Финляндии, Германии и других странах. Среди них такие талантливые музыканты, как Давид Тумасов, Ханна Извекова, Ольга Мятиева, Аннасолтан Атдаева, Агат Аветисян. Он подготовил замечательных педагогов, которые составили костяк скрипичной школы Туркменистана. В Ашхабаде это Амия Умарова, Марал Оразова, Зинаида Ахметджанова – педагоги РМШ; Айна Касимова, Ибрагим Оразов, Элина Григорян, Сейран Касими – педагоги в музыкальном училище, Нязик Сарыева, Бахрам Доллыев – педагоги в Национальной консерватории. А сколько талантливых педагогов работает в велаятах! Звездный дуэт скрипачей Довлета и Оразгуль Овезмурадовых – это тоже ученики Николая Артемовича.

Ему посвятили свои произведения такие туркменские композиторы, как Керки Назаров «Вальс» и Ашир Кулиев «Сюита».

«Иногда из музыкальных школ ко мне приходили ученики, которые вроде бы не подавали особых надежд, а иногда, казались и вовсе безнадежными, но после коррекционных упражнений, особенно в постановке рук, технике игры и по восприятию музыкального произведения в целом, они неожиданно раскрывались, втягивались в занятия и оканчивали учебу у меня блистательными музыкантами. Вы не можете себе представить, какое это счастье для педагога, видеть своих учеников мастерами своего дела!», – делится Николай Артемьевич.

Уникальность его педагогического вклада в становление и развитие музыкальной школы состоит и в том, что он не просто обучает, он объясняет, играет и показывает студентам динамику музыкального произведения, его сложные моменты и философскую основу. Все его ученики могут получить у него консультации и по устройству скрипки: он научился ремонтировать и настраивать инструмент, поэтому ему не составляет труда помогать студентам в этом деле.

«Туркменская земля рождает очень много талантов, – говорит маэстро. – Главное, их вовремя разглядеть и поддержать. Для того, чтобы из способного пятилетнего – шестилетнего малыша вырос блистательный музыкант нужен большой вклад, как моральный, чисто педагогический, так и материальный, а это приобретение хорошего инструмента с чистым звучанием, и участие ребенка во всевозможных концертах, музыкальных конкурсах и фестивалях, где также должно быть обеспечено прекрасное звучание и акустика. Это все необходимо для профессионального роста».

04.06.2016

Нурмухамед Атаев. Классика в скульптуре

Уникальная пластика и реалистичность форм в работах этого замечательного скульптора-монументалиста демонстрирует его отменный художественный вкус и природное чувство прекрасного. Туркменистанцы могут судить о творчестве Нурмухамеда Атаева по широко известным работам. Это пронзительно – вдохновенный памятник Нуры Халмамедову, парящие Пегасы над комплексом Национального музея, бюст-памятник Б. Кербабаеву в Теджене, полный драматизма памятник жертвам страшного ашхабадского землетрясения 1948 года, такой живой и народный памятник Сейиди на родине поэта, изящные фигуры всадницы и всадника перед зданием Кабинета Министров. Почерк скульптора – реалиста неизменно остается четким, исполненным вдохновения и лиризма.

Между тем путь мастера к искусству был не простой и, уж точно, не однозначный.

Отец Нурмухамеда был чабаном, и в 1943 году в кибитке становища в самом сердце Каракумов у него родился сын – четвертый ребенок в семье. Уже потом семья скотовода осела в новом селении «Тязе оба» Марыйского велаята, где прошло детство и отрочество Нурмухамеда. У сельских ребят детство, как правило, проходит в тяжелом труде, и его детские годы тому не исключение: после школы он всегда был либо на сезонных работах в колхозе, либо помогал копать арыки, а летние каникулы он проводил на сборе хлопка. Мечты у него были самые, что ни на есть мальчишеские: хотелось стать танкистом, а еще лучше – летчиком. Но особенно ему об этом думать было некогда.

Может быть, Нурмухамед так бы и не решился уехать из родного села, если бы не случай. После окончания семилетней школы, во время хлопкоуборочной страды, когда он работал в поле, к нему подошел двоюродный брат и поделился планами о том, что хочет ехать в Ашхабад, поступать в Медицинский институт. Брат предложил: а поехали вместе поступать! Но Нурмухамед усмехнулся: никакой институт не принимает абитуриентов с семиклассным образованием. У брата и на это нашелся ответ. Он вынул из кармана газету и прочел статью о том, как студент художественного училища показывал интересные фокусы. «Вот, – заявил брат, – если не институт, то училище, где учат на фокусников!». Теперь Нурмухамед серьезно задумался: а что, это вариант, да и учиться показывать фокусы, должно быть, весело. Сказано – сделано: Нурмухамед еле упросил родителей отпустить его учиться. Родители были против, но, подумав, что их сынок, привыкший к сельскому укладу жизни, быстро сбежит от городской суеты, дали «добро».

Тем временем Нурмухамед приехав в столицу, явился в художественное училище. «Где здесь у вас на фокусника учат?» – наивно спросил он в комиссии по приему документов. Ему объяснили, что здесь обучают изобразительному искусству, и он должен выбрать факультет: живопись, скульптура, графика, теория искусства и т.д. Сельский парнишка был расстроен: ведь он так хотел научиться делать фокусы! Но, как быть – домой не вернёшься – засмеют, придется пробовать поступать в это художественное училище. Как это ни странно, но он набрал проходной балл и начал учиться на живописца. Некоторое время спустя директор училища объявляет Нурмухамеду, что его решено перевести на отделение скульпторов, так как там недобор студентов, а на факультете живописи их слишком уж много. Опять Нурмухамед расстроился не на шутку: одно дело кистью по бумаге водить, а другое – в глине возиться. Но решение директора было непреклонным, и Нурмухамед отправился в студию скульпторов. Увидев мастерскую, он совсем огорчился – ну, никак не хотел он возиться с глиной! Что же делать!? Домой вернёшься, на всю жизнь неудачником прослывешь, придется идти в скульпторы! Года три учился он нехотя, спустя рукава. Его наставник В. П. Чудинов неоднократно пытался вдохновить его на работу, но все было бесполезно: Нурмухамед не хотел становиться скульптором! Так может быть, окончив училище, он уехал бы в свое родное село «ученным», если бы не один разговор старших ребят о будущем. Студенты были убеждены, чтобы в жизни стать человеком, обязательно надо учиться в институте! Услышав однажды, как ребята обсуждают, в какой институт ехать поступать, Нурмухамед вдруг до дрожи в ногах осознал, что с его «троечками» по предметам, его ни в какой институт не примут! Собрав всю свою волю в кулак, он дал себе установку, наверстать все упущенное и начать работать над собой. По вечерам, после окончания занятий в студии, он прятался за портьерами, и когда сторожа закрывали мастерские и уходили, он приступал к работе. Так ночами, поставив перед собой твердую цель – учебу в институте, мальчишка из Каракумов работал над своим развитием. Несомненно, такие самостоятельные ночные «факультативы» принесли свои плоды. Педагоги отмечали резкий скачок показателей Нурмухамеда по всем предметам. Мечта об институте оказалась не такой уж призрачной, когда в аттестате у него заблистали отличные оценки.

После училища, в 1962 году, Нурмухамед на 3 года ушел служить в армию в Подмосковье. Там опять-таки на его судьбу повлиял особый случай. Его сослуживец, рядовой Потапов, заметив, что на досуге туркменский парнишка лепит из глины небольшие фигурки, проникся уважением к таланту. Потапов предложил: «Нурик, хочешь, я тебе создам все условия для твоего творчества, ты только работай!». И в самом деле, ценитель прекрасного, Потапов, нашел неподалеку от воинской части местечко, нанес туда скульптурной глины (где он ее только раздобыл!), создал все условия для творческого процесса. В часы досуга Нурмухамед лепил, а Потапов восхищенно наблюдал за работой. Вскоре в части узнали, что талантливый солдат Атаев производит на свет какие-то удивительные вещи, и вскоре Нурик стал числиться на хорошем счету у командования. Между делом он разузнал о том, что положительно отличившиеся солдаты, находясь на 3-м году службы в армии, могут подавать документы на поступление в ВУЗ. Конечно, он воспользовался такой возможностью, командование снабдило его нужными справками и документами, вручили ему билет на поезд и отправили в Ленинград, поступать в художественный институт им. Репина.

Начался новый, интересный период в его биографии – учеба в знаменитом «Репинском». Нурмухамед стал учиться очень усердно, понимая, что нельзя упускать ни одной минуты драгоценного, без того уже потерянного в армии, времени. Он старался сдавать отлично не только основные предметы, но и второстепенные. Его стремления совершенствоваться и развиваться высоко ценили педагоги, уважали сокурсники. Вскоре портрет Нурмухамеда среди десяти самых лучших студентов Ленинграда появился во Дворце культуры работников просвещения (Юсуповский дворец), а потом и в Академии художеств.

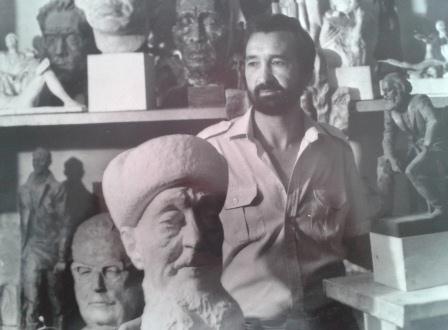

В начале третьего курса ему посчастливилось учиться у знаменитого академика М. К. Аникушина, представителя классической школы, автора памятника А. С. Пушкину на Площади искусств. Михаил Константинович был не только замечательный педагог, но и добрый, отзывчивый человек. Он как никто, понимал студентов, продвигал их интересы, помогал во всем. Нурмухамед стал одним из любимых учеников Аникушина. Академические рисунки Нурмухамеда в качестве иллюстраций были включены в «Пособие по академическому рисунку» для студентов. Свою дипломную работу «Народное восстание» Нурмухамед защитил на отлично и получил направление в Аспирантуру. Академик Аникушин взял его к себе на работу в творческую мастерскую, и в течение трех лет он изучал и перенимал опыт и знания своего учителя.

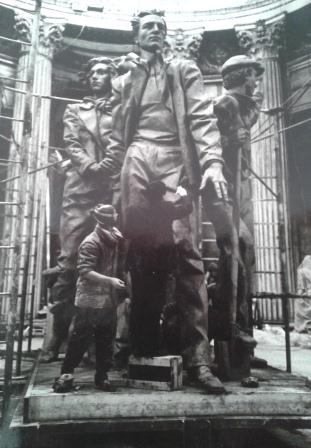

Чтобы добиться определенного уровня мастерства и техники, Нурмухамед Атаев решил остаться работать в Ленинграде. Он обзавелся собственной мастерской и работал днями и ночами. Часто его приглашали другие скульпторы для коллективных работ над монументами, памятниками, фонтанными скульптурами – он с удовольствием соглашался на все, ведь это была дополнительная практика в копилку его опыта. Его наиболее значимые работы «ленинградского» периода, это портрет Сальвадора Альенде, который получил диплом на Выставке скульптуры республик Средней Азии и Казахстана в 1983 году; 5 скульптур вепсов (представителей малочисленного фино-угорского народа), которые сейчас находятся в краеведческом музее г. Подпорожье. Это памятник Ф. Дзержинскому для г. Ухта (Урал). Но наибольшую известность принесла Нурмухамеду работа над памятником-монументом первостроителям г. Комсомольска-на Амуре: масштабным, трудоемким, но интересным проектом.

В 1981 году ЦК ВЛКСМ объявил конкурс на лучший проект памятника первым строителям дальнего таежного города. Нурмухамед и два его товарища, скульпторы и ученики Аникушина, Э. В. Горевой и С. А. Кубасов стали участниками этого конкурса. Нурмухамеду была отведена задача – создать концепцию памятника и сделать эскиз, а в случае, если их проект победит в конкурсе, то все работы по памятнику будут делать они вместе. В их творческую группу влился еще архитектор Н. А. Соколов, который должен был помочь сделать расчеты и подготовить макет. Для Нурмухамеда эта была еще одна возможность попробовать себя в монументальной композиции, и он с энтузиазмом взялся за дело. Состоялась его первая поездка в Комсомольск-на-Амуре с целью знакомства с местностью, проникнуться атмосферой и духом города. Когда он оказался на береге Амура, у него перед глазами явилась картина, как в далеком 1932 году из причалившего к берегу парохода выгружаются молодые люди, приехавшие среди тайги поднимать город. Он представил все до мельчайших подробностей, выражение лиц, динамику чувств, каждую складку одежды, набор вещей, привезенных собой. Нурмухамед решил: именно так и будет выглядеть их памятник – группа молодых ребят, со своими вещами удивленно и тревожно вглядываются в таежные дали, простирающиеся перед ними. Его художественную концепцию памятника товарищи одобрили, оставалось только переложить ее на эскиз. А потом для всей группы начались сложные дни поиска, споров с архитектором, подгонка макета – но все это не зря, потому что проект ребят одержал безоговорочную победу на этом конкурсе. Памятник представляет собой пять пятиметровых фигур молодых строителей, которые только сошли с парохода на левый берег Амура. Впереди была сплошная тайга, дни и ночи битвы с природой, без сна и отдыха. Как бы понимая это, строители замерли в смятении чувств, у кого-то на лице решительная улыбка, мол, ничего, победим, у кого-то растерянность и смущение: не ожидали они таких трудностей! Уже 10 июня 1982 года в Комсомольске-на – Амуре состоялось торжественное открытие этого замечательного по композиции и полного жизни и чувств монументального памятника первым строителям. Работа над этим монументом, как бы, подвела первые итоги большого труда: Нурмухамед понял, что он состоялся как художник, как мастер, как профессионал.

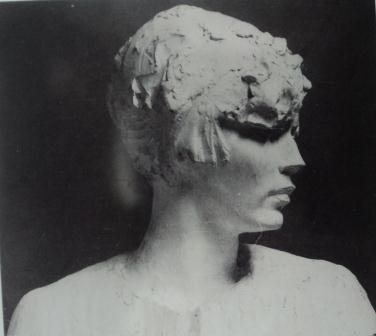

В 1982 году он возвращается в Ашхабад, где продолжает свободную творческую деятельность. Скульптура Нурмухамеда Атаева отличается живостью форм, тонкой пластикой, большим вниманием к малейшим деталям, к мельчайшим подробностям образа. Это касается всех жанров, в которых работает художник. Все произведения мастера отражают внутренний мир, эпоху, чувства людей, обеспечивая динамику зрительского восприятия, предлагают нам на мгновение погрузиться в мир образа, изображенного скульптором. Портреты великих туркменских классиков Махтумкули, Кемине, Зелили, Мятаджи, Сейиди, а также же простых людей, например, портрет М. Гарагозова, репрессированного в сталинскую эпоху и проведшего 25 лет на Калыме, отсылают нас к целой палитре чувств и эмоций, решая не только эстетическую, но и общечеловеческую задачи.

Отдельно хочется выделить жанр художественного рельефа в исполнении Н. Атаева. Мне кажется, что произведения художника, сделанные в этом жанре, одни из лучших в композиционном решении и подаче образов. Вот, например, рельеф «Кемине среди народа». В этой работе мы можем всецело наслаждаться классикой жанра: образы, выступают, можно сказать, выплывают из плоскости, заставляя наше воображение усиленно работать на перспективу, до мельчайших подробностей отражают народный дух.

Такие произведения Нурмухамеда Атаева, как «Строители», «Пограничник», портреты-бюсты, рельефная композиция «Кемине среди народа» находятся в коллекции Туркменского Государственного музея изобразительных искусств. Скульптурный портрет студентки, выполненный им еще в студенческие годы, – в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва, Россия). Его станковые произведения также находятся в частных коллекциях в России, США, ОАЭ, Таиланде.

Роза Тураева. Космос оперного искусства

Оперная певица, народная артистка Туркменистана Роза Сапаровна Тураева родилась в 1938 году в г. Мары. По воспоминаниям ее мамы – Ширбану Юзбаши – гызы, при том, что маленькая Роза начала ходить в 8 месяцев, примерно в этом же возрасте она и запела. Песня ее была незатейлива, но мелодична: малышка на все лады напевала звук «р», разгуливая по длинному балкону, на который выходили все соседские двери. После продолжительной распевки, Роза неизменно засыпала возле одной из дверей.

Тяжелое военное детство Розы прошло в г. Байрам-Али. Это были голодные годы, еды не хватало, мама была вынуждена тяжелым трудом зарабатывать на кусок хлеба себе и детям. Роза с братом как могли, добывали себе пропитание: воровали фрукты из садов, стреляли и жарили на костре воробьев и голубей, ели жмых. Но при всей тяжести обстоятельств военного времени, для Розы это были счастливые дни! Вместе с детворой они ходили встречать караваны, вереницей входящие в город. Самое любимое развлечение было на спор пролазить под веревкой, соединяющей одного верблюда с другим, занятие было рисковое, ведь верблюд – животное серьезное, могло и укусить озорников. Еще одно занятие было излюбленным у Розы – слушать радио, установленное в центре Байрам-Али. По нему она впервые услышала арию Лакме из одноименной оперы, по радио же она наслаждалась песнями народных певцов бахши. Потом она затевала концерты в своем дворе: собирала детвору, и они устраивали выступления для родителей. В ход шел весь песенный репертуар, услышанный по радио, плюс еще имидж маленьких артистов – непременно, мамины туфли, платья, помада, за что им потом от мам и доставалось. Роза также любила с ребятами лазать по руинам Старого Мерва, может быть отсюда пошло ее увлечение историей, всемирными географическими открытиями, астрономией. Став постарше она жадно глотала статьи журналов «Вокруг света», «Наука и техника», «Техника и молодежь», мечтая о том, что она сама когда-нибудь станет великим первооткрывателем. Но как ни странно, школу она не очень жаловала, часто пропускала занятия по точным наукам, и вместо уроков бежала в местный клуб, где целыми днями играл баянист – вот под его баян она и пела.

По характеру Роза была независимой и свободолюбивой, всегда стремилась к тому, чтобы было все по справедливости. Она всегда была заводилой в детских играх и шалостях, дралась с мальчишками, лазала по деревьям. Со временем, шалости и «мальчишество» исчезли, но прямолинейная и дерзкая натура, достойное поведение в любых жизненных обстоятельствах, остались с Розой навсегда.