Полная версия

Чуваши в Пермском крае: очерки истории и этнографии

В «Переписной книге ясачных и оброчных татар, черемисов, вотяков, чувашей Кунгурского уезда 1704 г.» зафиксировано восемь чувашских семей, расселённых в двух этнически смешанных поселениях, где кроме них проживали также татары, марийцы и удмурты[47]. Среди деревень, в которых проживали чуваши – деревня Телес Верх-Иренской четверти, в которой они были отмечены и в предыдущих переписных книгах, и деревня Кошаево Верх-Сылвенской четверти[48]. Как видим, число чувашских юртов в уезде сократилось. А в переписях 1719 и 1725 годов[49] чувашское население на этой территории уже не было зафиксировано.

В настоящее время лишь в исторических преданиях пермских татар и башкир сохранились сведения о присутствии чувашей в этом регионе и их участии в этнических процессах. В татарской деревне Усть-Арий Октябрьского района, например, рассказывают о горе Чуваш тау, на которой когда-то поселились чуваши, показывают место старого чувашского кладбища в окрестностях деревни. Жители деревни рассказывают о сложном этническом составе населения территории в прошлом: «В нашей деревне татары первыми поселились, а в Колтаево – башкиры. Ары (удмурты) были здесь, чуваши были, чувашей татары прогнали. В Колтаево сейчас башкир нет, все татарами считаются».

Осваивалось чувашами, видимо, и поречье Тулвы, однако и здесь их численность была незначительной. О чувашах этой территории также рассказывают некоторые исторические предания, записанные в Тулвинском поречье от татар и башкир. Например, жители Чувашаево Бардымского района считают, что название их деревни происходит от названия проживавшего здесь народа: «Чувашаево, раньше чуваши жили. Языки их отличались. Мулла в деревне старый был, он про чувашей рассказывал. А потом пришли татары…»; «Раньше деревня была дальше, а потом приехал чуваш. Был дедушка Яматай. В честь него и назвали деревню»[50]. Сегодня сложно судить о достоверности этих преданий, однако проникновение отдельных чувашских семей из сопредельных территорий Среднего Поволжья в XVII–XVIII веках в южные районы Прикамья можно считать доказанным историческим фактом.

Таким образом, в XVII – начале XVIII века на волне общей миграции из районов Поволжья и Приуралья чуваши также проникали в южные районы Пермского Прикамья – в Сылвенско-Иренское и Тулвинское поречья. Однако миграции этого периода в регион были незначительны. Чуваши не создали отдельных поселений, а были расселены в татарских или этнически смешанных деревнях. Поэтому в данный период в Прикамье не было создано компактного островного или дисперсного ареала расселения чувашей. Возможно, немногочисленное чувашское население мигрировало за пределы региона, а скорее всего, было ассимилировано и влилось в состав сылвенско-иренских татар и тулвинских башкир и татар. Причиной того, что чуваши в этот отрезок времени не осваивают активно Пермское Прикамье, в отличие от более южных районов, является и поиск переселенцами наиболее близких к старой родине и привычных природно-климатических зон и ландшафтов, что, в том числе, обусловило преобладание миграций в лесостепные, нежели таёжные районы Приуралья.

В дальнейшем, на протяжении около двух столетий, вплоть до конца XIX века, в Пермском Прикамье не наблюдалось миграций чувашского населения. Только с конца XIX века можно говорить о новой волне переселения чувашей в западные уезды Пермской губернии.

Чуваши в Пермском Прикамье в конце XIX – начале XX века

Вторая половина XIX – начало XX века – начало нового этапа активной миграции чувашей из Поволжья на восток, в районы Урала и Сибири. Причинами миграционного движения в этот период стали безземелье и малоземелье в районах традиционного расселения, высокая плотность населения, сокращение лесных массивов[51]. Факторами, способствовавшими миграционным процессам, были отмена крепостного права, развитие отходничества в районах Поволжья, а также проводимая государственная политика по переселению в восточные районы страны, прежде всего, в малоосвоенные территории Сибири (деятельность Крестьянского поземельного банка, учреждение Переселенческого управления в составе МВД и т. д.)[52]. Активизации миграций способствовала также развивающаяся в этот период железнодорожная сеть, связавшая регионы Поволжья с Уралом и Сибирью (открытие Самарско-Оренбургской, Самарско-Златоустовской и Казанской железных дорог). Однако основные миграционные потоки опять же направлены в южные районы[53], Сибирь[54] и лишь незначительно задевают территорию Пермской губернии.

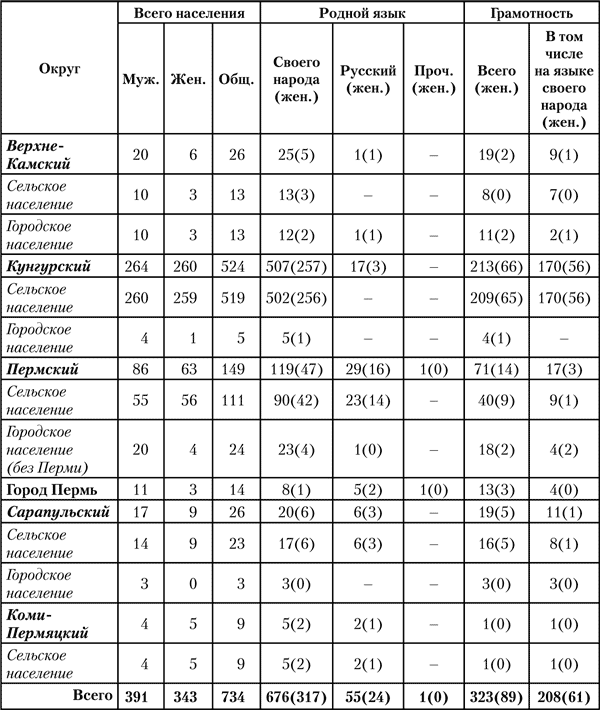

Первая перепись населения Российской империи 1897 года отметила в Пермской губернии незначительное число чувашей – 67 человек, большая часть из которых проживала в Пермском уезде (см. таблицу)[55]. Из них к городскому населению отнесено восемь (11,9 %) человек (все мужчины). Среди других уездов западной части Пермской губернии – территории современного Пермского края – чуваши отмечены в Кунгурском, Соликамском и Оханском уездах, однако численность их была незначительна. Доля мужчин среди чувашского населения значительно преобладала над числом женщин: 51 человек (76,1 %) против 16 человек (23,9 %). Об этих чувашах сегодня практически ничего неизвестно. В материалах переписи, в разделе, посвящённом роду занятий, отмеченные выше чуваши отнесены к категории «остальные народы» (всего 185 человек). Самыми распространёнными занятиями названы «земледелие» (61 человек) и «извозный промысел» (62 человека)[56]. Нельзя исключать, что именно эти занятия и были основными для прикамских чувашей того времени.

Таблица 1. Чуваши Пермской губернии по данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года*

* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Орловская, Пензенская, Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 96–97.

Как свидетельствует перепись 1897 года, в западных уездах Пермской губернии – Пермском, Кунгурском, Оханском и Соликамском – проживало незначительное число чувашей, 51 человек. Они были расселены дисперсно в уездах губернии. Эти данные показывают, что переселенческое движение чувашей второй половины XIX века почти не коснулось Пермской губернии. Более активные миграции чувашей в Прикамье приходятся на начало XX века. В это время чуваши осваивают земли в Сивинском имении Крестьянского поземельного банка Оханского уезда Пермской губернии, а также в Богородской волости Красноуфимского уезда Пермской губернии.

Чуваши в Сивинском имении Крестьянского поземельного банка. Оханский уезд Пермской губернии

Формирование нескольких чувашских посёлков и хуторов в Пермском Прикамье в начале XX века связано с деятельностью Крестьянского поземельного банка. Пермским отделением этого банка в 1898 году «от Конкурсного Управления по делам умершего несостоятельного должника гвардии ротмистра Никиты Никитича Всеволожского» было приобретено большое имение в северо-западной части Оханского уезда Пермской губернии[57].

Сивинское имение Крестьянского поземельного банка состояло из Бубинской, Екатерининской, Сивинской и Сатинской дач, а в административном отношении находилось в трёх волостях Оханского уезда: Бубинской, Екатерининской и Сивинской. Несмотря на то, что в имении уже проживало русское старожильческое население, численность которого составляла в трёх волостях 11 518 человек, оставался значительный фонд неосвоенных земель[58].

Для ликвидации имения и распродажи свободных земельных угодий в 1899 году было предпринято межевание Сивинского имения на крупные земельные участки, которое было закончено к 1901 году[59]. С 1900 года земли в Сивинском имении стали приобретать переселенцы из разных губерний России, в том числе и из поволжских. В освоении Сивинской дачи принимали участие, кроме чувашей, также русские, белорусы, украинцы, коми-пермяки, латыши, поляки, представленные выходцами из более чем 25 губерний России, в том числе Виленской, Витебской, Волынской, Вятской, Гродненской, Каменец-Подольской, Казанской, Киевской, Ковенской, Лифляндской, Минской, Могилёвской, Новгородской, Орловской, Пермской, Полтавской, Псковской, Санкт-Петербургской, Тверской, Уфимской, Херсонской, Черниговской (ГАПК. Ф. 204. Оп. 1. Д. 70). Наибольшее число переселенцев в имение из других губерний дала Могилёвская губерния, на втором месте по числу переселенцев следовала соседняя Вятская губерния, на третьем – Псковская. Лифляндская губерния стояла на четвёртом месте[60]. Среди этнических групп чуваши составляли лишь незначительную часть переселенцев. Из поволжских губерний среди переселенцев отмечены только выходцы из Казанской губернии: в 1911 году из этой губернии в Сивинском имении отмечено 17 хозяйств переселенцев[61].

Переселенцы из Чебоксарского уезда, согласно документам, обосновались на участке № 215. Переселенческий посёлок, возникший на этом участке, известен также как Чебоксарское товарищество Екатерининской волости Оханского уезда[62]. В документах Крестьянского поземельного банка сохранились сведения о приобретении товариществом земельного участка. В 1909 году Чебоксарское товарищество приобретает участок № 215 в количестве 116,20 десятины за 19 рублей за десятину, общая стоимость которого составила 3157,8 рубля[63]. Метрические книги и другие документы показывают, что переселенцы были выходцами из Чебоксарского уезда Казанской губернии Чебоксарской и Покровской волостей (Пётр Иванов, Василий Тимофеев, Дионисий Алексеев), среди них были также выходцы из деревень Вурман[64] и Большие Ильбеши[65].

Второй участок Сивинского имения, на котором обосновались чуваши, – № 180. На нём поселились выходцы из Янгильдинской волости Козмодемьянского уезда Казанской губернии (Роман Васильев, Марина Николаева, Михаил Капустин)[66]. Исторические предания, записанные в Сивинском районе, также свидетельствуют о переселении чувашей. Жители деревни Ядринцы, расположенной на участке № 180, до сих пор помнят второе её название – Чуваши. Согласно преданиям, в деревне обосновались белорусы и чуваши. При этом чуваши считаются первыми поселенцами в деревне.

Крестьянский поземельный банк, заинтересованный в ликвидации имения, предлагал переселенцам льготные условия для приобретения земли: «При прибытии в имение переселенцам отводятся участки, в течение 1–1,5 годами пользуются участками бесплатно для того, чтобы была возможность обустроиться и обзавестись необходимым инвентарём. В последующие три года, когда идёт раскорчёвка и расчистка леса для обращения подлесной земли в пашню и луга, за аренду с них также фактически не берётся, а взамен этого причитающаяся аренда начисляется на участок в размере платежей по будущей ссуде, с прибавлением земельных повинностей, и впоследствии присоединяется к первоначальной оценке участка. По истечении 4,5–5 лет, когда переселенцы успели обустроиться, завели домашний скот, раскорчевали и распахали часть заторгованной земли, и когда выясняется, что новосёлы уже привыкли к условиям местной земледельческой жизни, они становятся фактически арендаторами земли до назначения испрашиваемой ссуды… Наряду с предоставлением переселенцам льготных условий пользования землёй до назначения ссуды банк практиковал выдачу им различного рода пособий и проводил вообще расходы, имеющие своей целью улучшение переселенческого быта… На домообзаведение выдаётся на семью до 50 руб. с обязательством возвратить их через 5 лет, на расчистки и выкорчёвывания выдаётся почти такая же сумма, и при наличности такого же обстоятельства, причём переселенец, получивший деньги на расчистку первой десятины и не выполнивший эту работу, теряет право на получение для этой цели дальнейших пособий»[67]. При покупке земли банк требовал внесения 10 % от продажной цены участка, полугодовой платёж по ссуде и оплату товарного леса на участке. Остальная сумма может быть выдана под залог земли ссудою банка согласно его уставу[68]. Крестьянский поземельный банк также предлагал рассрочку платежа на значительный срок, максимально до 55,5 года[69]. В зависимости от срока предоставления ссуды ежегодные платежи составляли с выплатой от 89 руб. 25 коп. со ста рублей в год при 13 годах ссуды и 4 руб. 50 коп. при рассрочке на 55,5 года[70]. Именно по такой схеме чаще всего и приобретали участки чувашские переселенцы.

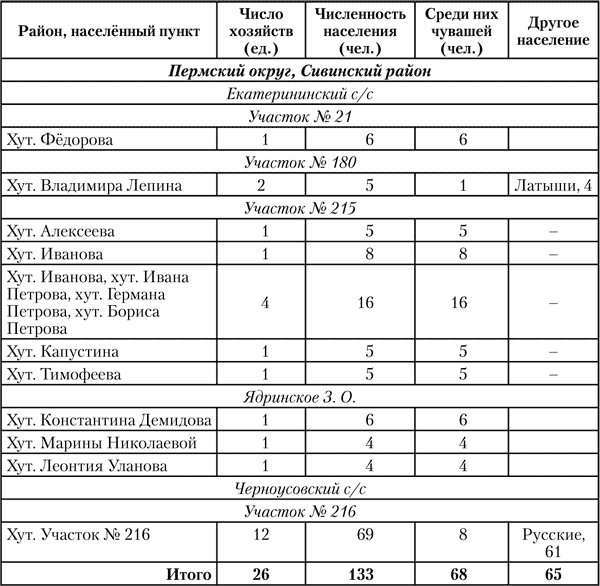

Итоги освоения Сивинского имения Крестьянского поземельного банка и наличие чувашского населения в нём можно проследить по материалам переписи населения 1926 года и составленного на её основе Списка населённых пунктов Уральской области. В 1926 году согласно Спискам населённых пунктов в Сивинском районе Пермского округа Уральской области находилось 12 чувашских хуторских поселений, в двух хуторах чуваши проживали с другими народами, на участке № 216 – с русскими, на хуторе Владимира Лепина – с латышами. Общая численность чувашей в этих хуторах составила 68 человек. Большая часть хуторов отмечена на тех же земельных участках, что были основаны и ранее – участке № 215 и Ядринском З. О. (ранее – участок № 180)[71]. Часть хуторов – вновь возникшие в период с 1917 по 1925 год: хутор Иванова – 1917 год, хутор Алексеева – 1920 год, хутор Бориса Петрова – 1921 год, хутор Ивана Петрова и Германа Петрова – 1925 год[72]. Возможно, в этот период вновь имел место незначительный миграционный приток, либо данные хутора были основаны выходцами из старых чувашских поселений этого района.

Таблица 2. Расселение чувашей в Сивинском районе Пермского округа Уральской области в 1928 году

Чуваши в Богородской волости Красноуфимского уезда

Второй район Пермского Прикамья, который активно осваивается чувашами в этот период – Богородская волость Красноуфимского уезда (территория современного Октябрьского района Пермского края). Значительные земельные участки в восточной части Богородской волости на водоразделе начинают заселяться с начала XX века[73]. Метрические книги церквей села Мосино и посёлка Тюш Богородской волости показывают, что появление первых переселенцев на этой территории приходится на 1910 год, именно этим годом датируются первые записи о церковных требах выходцев из разных губерний России[74]. Осваиваются эти территории выходцами из Вятской, Казанской, Могилёвской губерний, соседних уездов и волостей Осинского, Кунгурского и Красноуфимского уездов Пермской губернии. Кроме чувашей среди переселенцев отмечены русские и белорусы.

Чувашское население Богородской волости, зафиксированное метрическими книгами с 1910 года, прибыло из разных уездов Казанской губернии: Чебоксарской волости Чебоксарского уезда, в том числе из деревни Соляной (Михаил Максимов)[75], Чурачинской (Чуратчинской) волости Цивильского уезда (Дионисий Стефанов, Дмитрий Сорокин)[76], Цивильской волости Цивильского уезда (Василий Гаврилов, Иван Петров, Онисифор Маркелов)[77].

В начале 1917 года все переселенческие посёлки, в том числе и чувашские, были выделены из Богородской волости и объединены в отдельную Покровскую волость[78]. К 1928 году в этом районе Прикамья отмечено несколько посёлков и хуторов, в которых проживали чуваши. В посёлке № 74 отмечены только чуваши, в других они проживали совместно с русскими и белорусами. Общая численность чувашского населения в этих посёлках составила 140 человек[79].

Таблица 3. Расселение чувашей в Богородском районе Кунгурского округа Уральской области в 1920-е годы

Таким образом, конец XIX – начало XX века – период второй миграционной волны чувашского населения в регион. Особенно активным миграционное движение было в начале XX века. В этот период формируются два ареала компактного сельского расселения чувашей в Оханском и Красноуфимском уездах. Однако и в это время численность чувашского населения в регионе не была значительной.

Чувашские хуторские поселения в данных районах просуществовали до периода коллективизации и были ликвидированы в 1939–1940 годах, а чуваши переселены в более крупные сельские населённые пункты. Расселение в доминирующем иноэтничном окружении, незначительная численность, а позднее и дисперсный характер расселения способствовали ассимиляционным процессам. В 1959 году в Сивинском районе ещё проживало 37 чувашей, из них только 16 назвали родным чувашский язык[80]. В дальнейшем к ассимиляционным факторам уменьшения чувашского населения в районе добавились миграции за пределы района, в том числе в города. Судьбу чувашей Богородской волости, включённой в состав Богородского, а позднее Щучьеозёрского и Октябрьского районов Пермской области[81], проследить достаточно сложно, так как на этот район уже в советский период приходится значительный миграционный приток чувашского населения. Скорее всего, в этом районе мы также наблюдаем ассимиляционные процессы и миграцию чувашей за его пределы.

Чуваши в Пермском Прикамье в 1920-е годы

На волне активизации национального движения в стране и регионе, формирования новой национальной политики в 1920-е годы в это движение были вовлечены и пермские чуваши. Источники свидетельствуют, что работа среди чувашского населения губернии велась ещё в начале 1920-х годов. В агитационно-пропагандистском отделе Пермского губкома работало несколько чувашей. С 1920 года инструктором чувсекции губкома РКП работал Алексей Васильевич Аясканин, чуваш по национальности, двадцати пяти лет. В его анкете было указано, что до приезда в Прикамье он был завчувсекции РКП Бугуруслановского уездкома (г. Оренбург), а с 1 октября 1920 года возглавил подотдел в Пермском губернском отделе по делам национальностей. Аясканин был членом партии, имел среднее образование и говорил по-чувашски. В Перми проживал по адресу: ул. Л. Толстого, 72–10[82]. Секретарь подотдела Илья Филаретович Иванов, 26 лет, прибыл с Аясканиным тоже из Бугуруслановского уезда[83]. В источниках сообщается, что подотделом выпускалась газета на чувашском языке «Чулташ», однако о её содержании и месте распространения в источниках информации нет.

О чувашах Пермского Прикамья в первые годы советской власти свидетельствуют материалы первых советских переписей населения региона. Перепись 1920 года отметила в четырёх округах Уральской области 492 чуваша, что составляло 0,03 % от общей численности населения края. Из них в Кунгурском округе – 389 человек, Верхне-Камском – 29 человек, Пермском – 66 человек, Сарапульском – 8 человек[84]. Как видим, численность чувашского населения региона в этот период была невелика, большая часть чувашей отмечена на тех территориях, которые чуваши начали осваивать в начале XX века, и на которых ранее образовались чувашские поселения (Пермский и Кунгурский округа). Перепись не отметила в регионе значительных миграций чувашского населения, зафиксировав лишь тех чувашей, которые прибыли в Пермское Прикамье в начале XX века. Хотя в сравнении с переписью 1897 года численность чувашского населения за четверть века в регионе увеличилась в 10 раз.

Таблица 4. Численность чувашей в Прикамье в 1920 году*[85]

* Составлено и подсчитано по: Национальный состав населения обоего пола по округам Уральской области (по данным переписи 1920 г.) // Уральский статистический ежегодник 1923–1924 гг. / Сер. 1. Т. 1. Свердловск, 1925. С. 33.

Более полные данные о чувашах Пермского Прикамья дают материалы Всесоюзной переписи населения 1926 года. За шесть лет их численность возросла на 47 % и составила 734 человека, что свидетельствует о процессах миграции чувашского населения в Прикамье в первой половине 1920-х годов. При этом количество чувашей в Верхне-Камском (включая Коми-Пермяцкий округ), Пермском и Сарапульском округах оставалось незначительным. Основной прирост, как и в 1920 году, зафиксирован в Кунгурском округе, где чувашское население составило 524 человека, или 71,4 % всех чувашей Прикамья. В 1926 году чуваши ещё сохраняли родной язык. Так, 92,1 % чувашей указали, что считают родным язык своего народа, 7,5 % указали на русский в качестве родного. 44 % чувашей Прикамья владели письменным родным языком (из них женщины составляли 29,3 %), это довольно высокий показатель, учитывая, что уровень грамотности в целом по региону составлял 21,8 %. Следует отметить, что среди чувашей были и грамотные по-русски – 15,6 % от всего чувашского населения. Чуваши были преимущественно сельским населением – 85,4 % проживали в сельской местности. Наибольшая доля городского чувашского населения зафиксирована в Пермском округе – 19,3 %, наиболее значительная доля сельского населения – в Кунгурском округе, где она составила 99 %.

Таблица 5. Чуваши в Прикамье в 1926 году*

* Составлено и подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., Башк. АССР. Отдел I. М., 1928. С. 106–147.

Таким образом, к середине 1920-х годов в Пермском Прикамье уже сформировалась этнодисперсная группа чувашей, сосредоточенная преимущественно в южных районах. В этот период чуваши сохраняли родной язык, процент грамотных на родном языке также был довольно высоким. Компактные группы чувашей в этот период отмечены в Сивинском районе (ранее – территория Сивинского имения Крестьянского поземельного банка) Пермского округа и Богородском районе Кунгурского округа (ранее – Богородская волость Красноуфимского уезда). Однако уже в последующие годы, после проведения переписи 1926 года, в южные районы Пермского Прикамья начался массовый приток сельского чувашского населения, который зафиксирует уже перепись 1939 года.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Вайман Д. И., Черных А. В. Немецкие хутора Прикамья: история и традиционная культура (XX – начало XXI в.). СПб.: Изд-во «Маматов», 2008. – 224 с.; Черных А. В., Голева Т. Г., Шевырин С. А. Эстонцы в Пермском крае: очерки истории и этнографии. СПб.: Изд-во «Маматов», 2010. – 244 с.; Поляки в Пермском крае: очерки истории и этнографии / Под ред. А. В. Черных. СПб.: Изд-во «Маматов», 2009. – 304 с.; Каменских М. С. Китайцы на Среднем Урале в конце XIX – начале XXI в. СПб.: Изд-во «Маматов», 2011. – 352 с.; Каменских М. С. Корейцы в Пермском крае: очерки истории и этнографии. СПб.: Изд-во «Маматов», 2014. – 192 с.; Белорусы в Пермском крае: очерки истории и этнографии / А. В. Черных, Т. Г. Голева, М. С. Каменских, С. А. Шевырин. – СПб.: Изд-во «Маматов», 2013. – 288 с.

2

Народы России. Энциклопедия. М., 1994. С. 404–406.

3

Чуваши // Народы России [Электронный ресурс]: Энциклопедия «Вокруг света». URL: http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title (дата обращения: 28.02.2012).

4

Вхождение болгаро-чувашей в состав России [Электронный ресурс]: Материалы по истории чувашей. URL: http://history.chuvash.org/21.html (дата обращения: 28.02.2012)

5

Чуваши // Народы России: атлас культур и религий. М., 2011. С. 125

6

Население Российской Федерации по владению языками. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года [Электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/peritog/tab5.xls (дата обращения: 28.02.2012).

7

Иванов В. П., Николаев В. В., Дмитриев В. Д. Чуваши: этническая история и традиционная культура. М., 2000. С. 74–76; Ягафова Е. А. Чуваши Урало-Поволжья: история и традиционная культура этнотерриториальных групп (XVII – нач. XX в.). Чебоксары, 2007. С. 32.

8

Христианизация чувашей [Электронный ресурс]: Материалы по истории чувашей. URL: http://history.chuvash.org/25.html

9

Сенковский О. И. Чуваши, их происхождение и верования [Электронный ресурс]: Национальная библиотека Чувашской республики. URL: http://www.lib.cap.ru/pdf/senk.pdf (дата обращения: 28.02.2012).

10

Ягафова Е. А. Этничность и религиозность среди некрещёных чувашей Заволжья // Актуальные проблемы этнической и религиозной толерантности народов Поволжья. Самара, 2002. С. 40–44.