Полная версия

Ненависть

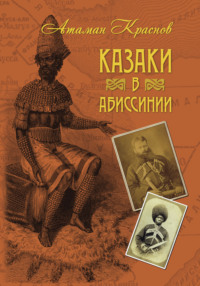

Петр Николаевич Краснов

Ненависть

Ненависть как двигатель революций…

В новом веке книгоиздание, исчерпав запас дежурных исторических тем, вновь обратилось к позабытому творчеству русской военной эмиграции, и на свет Божий один за другим стали появляться переиздания произведений Деникина, Краснова, Лукаша, Головина и других. Это говорит, собственно, о неугасающем интересе читательской аудитории к летописцам двух ярких эпох, к мнению которых мы продолжаем обращаться и по сей день.

Время наше бедно на добротно опубликованные материалы, с трудом пробивающие дорогу к нам сквозь толщу минувшего, войны и катаклизмы ХХ века. В свете этого даже сегодня знаменитые публицистические труды Деникина, Масловского и Головина читаются как увлекательные военные саги. Не обойден вниманием и Петр Николаевич Краснов, чьи романы постепенно возвращаются, дабы обрести на родине новую жизнь.

Наследие Петра Николаевича Краснова значительно и, нужно признать, далеко не равноценно. Однако в качестве своеобразного феномена его объемные романы-эпопеи давно получили признание у ценителей литературы, прочно заняв свое место в истории эмиграции. Эти произведения – попытки тяготевшего к писательскому труду генерала остаться в памяти потомков в качестве великого пророка и печальника русской жизни до и после 1917 года. Наивность сюжетов и надуманная простота образов его героев и героинь часто не позволяют читателю по-настоящему увлечься сюжетной канвой книги, а диалоговая многословность и монотонное чередование действий и событий романа могут даже утомить слишком нетерпеливых. Справедливости ради надо отметить честные попытки автора возвыситься до масштаба толстовских «Войны и мира», что каждый раз оказывается невыполнимым из-за несоизмеримости дарований классика и его эпигона. Неплохой очеркист, генерал Краснов каждый раз ставил перед собой сверхзадачу – овладеть жанром романа и, невзирая на неудачи, настойчиво стремился воспитать в себе романиста.

Шли годы, и публикуемые с завидным постоянством романы не привлекали к себе особого интереса. За то время, пока Краснов старался отточить свое мастерство и даже замахнулся на трилогию в духе писателей «второго ряда» последней четверти XIX века, литературная традиция эмиграции уже претерпевала стремительные изменения. Новое поколение читателей, переболевшее произведениями Гарина-Михайловского в далеком детстве, ожидало от современной литературы не благообразности «Детства Тёмы», но кратких по форме и ясных по содержанию жанровых произведений. У читающей парижской, берлинской и харбинской публики все более входило в моду краткое, эмоционально сильное повествование, на страницах которого невозможно было бы найти и тени поучительной назидательности XIX века. Личности главных героев зачастую находились вне какой-либо авторской оценки, равноудаленно балансируя на грани добра и зла. Таковыми были бестселлеры эпохи, но такова была и жизнь.

На сцене появилось целое поколение молодых писателей – всех этих бывших поручиков и штабс-капитанов Гражданской войны, – и оказалось, что и о ней можно было писать иначе, чем делал это Краснов. Обходиться без утомительных преамбул, используя минимум авторских отступлений, при этом в двух абзацах открывая перед читателем всю панораму русской трагедии 1917 года. Так, созданный в Шанхае по слухам и «показаниям очевидцев», «Барон» (Унгерн. – Авт.) Бориса Суворина породил куда больше интереса и непрекращающихся споров в литературном сообществе русского зарубежья, чем иные фолианты Краснова. И все же стоит сказать о значимости многолетних творческих усилий Петра Николаевича, невольно ставшего для читателей XXI века экскурсоводом по сложному отрезку исторического пути, пройденного нашей страной «между двух революций».

Это время все еще вызывает споры и почти всегда оказывается в центре полемики между сторонниками разных путей развития общественной жизни в России. И сегодня еще значительное число людей сознательно или в силу ограниченности информации пытается оспаривать борьбу за судьбу Российской державы, в защиту которой объединились немногочисленные единомышленники в декабре 1917 года под знаменами Белой гвардии. Если ставить целью понимание исторического контекста той эпохи, не стоит заострять внимание на особенностях Краснова-художника, отдавая должное таланту исторического очеркиста. Именно ему на страницах своих романов удалось воссоздать всеобъемлющие картины русской смуты и мрачный период становления советской власти.

В этой связи роман «Ненависть» представляется наиболее удачным с точки зрения охвата двух соседствующих во времени эпох – России довоенной, процветающей и сильной, и России, где к власти пришло большевистское правительство. Композиция книги проста. Автор стремился запечатлеть жизнь русского общества до Великой войны (1914–1918), противопоставить благородным устремлениям молодых патриотов низменные мотивы грядущих сеятелей смуты – революционеров, показать их в развитии и обрушить на читателя неприглядную картину результатов разрушительной деятельности большевиков после установления советской власти. Семьи главных героев терпят крах всех своих надежд, становятся свидетелями разрушения державной России и обречены жить в стране «победившего социализма».

Воображение автора порой обгоняет жизненные реалии. Так, по сюжету часть его благородных героев «уплотняют», изымая излишки жилой площади в Ленинграде (!) 1930 года. Выселять, передавать квартиры репрессированных новым владельцам в то время было обычным для судебной практики СССР делом, но вот пик пресловутых «уплотнений», по некоторым сведениям, пришелся все же на предыдущее десятилетие. Сильная сторона произведения Краснова заключается прежде всего в попытке показать в развитии ростки нигилизма и социализма, превосходно описанные до него Тургеневым и Достоевским.

Внуки Евгения Базарова и дети Петра Верховенского в лице социалиста Володи в романе «Ненависть» позволяют автору завершить линию эволюции большевизма. Жаль только, что Володе автор противопоставил добродетельного, но совершенно безликого Гурочку (Гурия), вызывающего не больше читательских симпатий, чем верстовой столб. Подобные авторские неудачи принижают художественную ценность самого романа, но не умаляют его познавательного значения. Роман только бы выиграл, если бы автор отказался от патетических сцен с обилием восклицательных знаков и плакатных сентенций, с которыми герои обращаются друг к другу, особенно в конце книги.

Для того чтобы по-настоящему оценить роман, необходимо прежде всего отбросить какие-либо попытки судить о нем по всякого рода отступлениям, когда в уста своих героев автор пытается вложить, казалось бы, не к месту и без повода возникающие монологи, этакие гневные филиппики по поводу окружающей действительности. Создается впечатление, что на всем протяжении романа происходит нескончаемый политический митинг, с сопутствующими ему прениями сторон и одержимостью выступлений. Вот и молодые женщины, живущие в СССР, героини Женя и Шура, глядя на пасторальные воды Финского залива, никак не могут удержаться от необъяснимой патетики, энергично проклиная большевиков и суля им неизбежную гибель.

К сожалению, происходит это оттого, что Краснов-политик, никак не может оставить помещенных Красновым-литератором в романтические обстоятельства персонажей наедине с самим собой даже в сценах романа. И снова у читателя может возникнуть ироничное предположение, что автор просто не знает, о чем говорят в подобных обстоятельствах обычные люди.

Роман, пронизанный лозунгами, утверждениями и, повторимся, перечислениями, уместными для манифестаций и передовиц полевых газет, не может претендовать на серьезное к себе отношение. Потому, наверное, современники Краснова, литературные критики русского зарубежья, не спешили реагировать на каждую его книгу, выходящую из печати. Ибо, прочитав одну, можно было с уверенностью предположить, что и следующая окажется подобной.

Роман «Ненависть» перекликается с более известным романом Краснова «Понять – простить». В последнем нет столь пронзительных сцен истребления православного духовенства, и «советские» нравы показаны вскользь, скорее чтобы выявить положительных героев. Необходимо выделить и еще одно достоинство романа. Сопоставляя его с романом «Понять – простить», можно смело сказать, что произведение отличает более динамичное повествование, где действие периодически оживляется сценами рискованных приключений главных героев. Чего стоит один только «побег» Гурочки в шерстяных носках из дома от постоянно бродящих в поисках новых жертв малосимпатичных пролетариев!

Следует обратить внимание и на столь неоднозначное название произведения. Что этим пытался сказать автор? Название романа трудно осознать сразу, ибо и у социалистов до Великой войны, и в мирном диалоге Шуры и Жени ненависть присутствует в качестве состояния, которое владеет этими, казалось бы, антиподами. Социалисты ненавидят историческую Россию, Святую Русь, стремятся установить царство сатаны, что констатирует в одной из глав сам автор. Дамы также ненавидят окружающую действительность и главных виновников этого кошмара – большевиков, желая им скорейшей гибели.

Ненависть, как доминанта в поступках, мыслях и чаяниях положительных и отрицательных героев, является, судя по всему, главной движущей силой событий, приведших к низвержению самодержавия и установлению «самозваной власти». Большевики, ненавидя, разрушают, но и антиподы их испытывают тождественные чувства. Эти взаимно ненавидящие друг друга слои общества уже породили и первую, и вторую, и третью «революции», посеяли семена смуты и раздора, разожгли пожар жестокой Гражданской войны и рассеяли по свету многие и многие поколения, вынужденные десятилетиями проживать вдали от родных берегов.

Во времена, когда Краснов работал над своей книгой, это противостояние все еще продолжалось. Белая эмиграция жила ожиданием нового крестового похода против большевизма. Советская власть не оставалась в долгу, постепенно силами своей агентуры и боевиков подрывая главный координационный центр русской военной эмиграции – Русский Обще-Воинский Союз. Уже был похищен и убит в Париже харизматичный руководитель РОВСа Александр Павлович Кутепов, занесен топор над генералом Деникиным и вскоре жертвой похитителей из НКВД должен был стать Евгений Карлович Миллер, за которым уже велось пристальное наблюдение.

Генерал Туркул призывал к активной боевой работе на территории СССР. Виктор Ларионов с товарищами, нелегально пробравшись в Ленинград, уже взорвал большевистский клуб на Мойке. А Генерал Скоблин под руководством инструкторов иностранного отдела НКВД и своей энергичной супруги, певицы Плевицкой, разрабатывал планы собственного утверждения в руководстве РОВСа. Германия готовилась к стремительным блицкригам, а западные державы ждали удобного случая, чтобы направить тевтонские орды на Восток. Время мира постепенно подходило к своему завершению, до первых выстрелов новой мировой войны оставалось всего пять лет.

Петр Николаевич Краснов, женатый на немке, был хорошо известен своими прогерманскими взглядами, и его политическая ориентация на «тысячелетний рейх» была легко предсказуема еще задолго до вторжения германских войск на советскую территорию. Когда это наконец произошло, вместе с вермахтом на Восточный фронт потянулись русские эмигранты, в качестве переводчиков и технических специалистов. Генерал Краснов также не остался без дела. Ему, уже пожилому человеку, была отведена роль вождя казачьих формирований на последнем этапе войны, которую он охотно на себя принял и вдохновенно отдавал этой представительской деятельности все имевшиеся у него силы.

Трудно судить о мотивации поступков человека, на восьмом десятке лет взявшегося участвовать в неблагодарной политической игре и сознававшего, что независимость и самостоятельность казачьего государства будет целиком зависеть от планов германского правительства и, возможно, никогда не материализуется в тех формах и масштабах, которые существовали на Дону во времена Российской империи. Но, вероятно, для Краснова в те годы были хороши любые средства, которые бы пошатнули «владычество большевиков». В публицистике военных лет и в частных беседах генерал всегда говорил о возрождении всей России.

Сегодня же можно с уверенностью утверждать лишь одно: художник в Краснове надолго пережил политика. И, исходя из этого, признать право на существование его произведений, ставших неотъемлемой частью пестрой литературной мозаики русской эмиграции 1930-х годов.

О.Г. ГончаренкоП.Н. Краснов

Ненависть

Часть первая

I

Гурочка проснулся от легкого стука. Он открыл глаза. Был тот зимний ночной сумрак, когда отблески снега на крышах, падая на плоскую белую холщовую штору, разгоняют ночную темноту и дают приятное, ровное и будто печальное освещение комнаты. На полу у печки сидела Параша. Это она сбросила беремя сосновых дров и, открыв чугунную заслонку, накладывала дрова в печку.

Все в комнате было с самого раннего детства знакомо и изучено Гурочкой. В темноте угадывал Гурочка выпуклую гирлянду цветов и фруктов на черной дверце печки. Против Гурия, у другой стены, спал крепким сном его брат Ваня. За головою Гурия стоял его небольшой письменный стол, на нем лежала гора книг-учебников и сбоку – крытый тюленем ранец со старыми порыжелыми плечевыми ремнями с медными кольцами.

Параша чиркнула спичку о заслонку и стала разжигать лучину растопок. В мерцающем неровном пламени заходили, запрыгали по стене со старыми серыми в полоску обоями страшные, уродливые тени. Проста и бедна была обстановка Гурочкиной комнаты. Желтой охрой крашенный пол облупился, и длинные белесые щели шли по нему. На простом «тонетовском» стуле было сложено платье Гурочки, на другом таком же стуле лежало платье Вани.

Параша сунула пучок лучин в устье печки. Ярко вспыхнула бумага, весело затрещали сухие дрова, пахнуло дымом и смолой.

«Да ведь у нас через десять дней Рождество», – подумал Гурочка.

Он знал, что это называется «ассоциация идей». Запах смолы напомнил елку, а елка – Рождество.

И уже нельзя было дальше спать. В мысли о Рождестве была совсем особая магия – вся душа Гурочки встрепенулась, как птичка с восходом солнца. И что-то радостное и прекрасное запело в его юной душе.

Параша, сидя на железном листе подле печки, подождала, пока не загудело в печке пламя и не задрожала, дребезжа, внутренняя тонкая заслонка с квадратными вырезами-оконцами по низу. Тогда она встала, забрала платье молодых господ и ушла.

Гурочка думал: «Рождество подходит, и как это оно так незаметно подкралось? Значит, вероятно, привезли уже и елки? И повсюду в городе, на рынках, на Невском, у Думы, в Гостином Дворе, на Конногвардейском бульваре, – елки. Целые леса елок. Во всех магазинах выставки игрушек и подарков. Надо пойти…» «С кем? Ну конечно, с сестрой Женей. Она такая чуткая и так они, брат и сестра, хорошо друг друга понимают…»

«Уроки – первый латинский – не спросят, вчера вызывали… Второй – русский – не боюсь, знаю… Третий – Закон Божий… Ну, батюшку надо будет “заговорить”. Пусть расскажет о елках… Откуда такой обычай?.. Чей он?.. Тяжело теперь батяне… В пятом их классе новая мода – быть неверующими… После Закона Божия – математика – урок Гурочкина отца, прозванного гимназистами Косинусом. Папа вряд ли вызовет… Да, пожалуй, и спевка будет, вот и не будет урока…»

И сладкое чувство свободы, предпраздничного настроения и радости жизни вдруг охватило Гурочку. Он едва дождался прихода Параши с платьем и стал одеваться.

– Куда вы, барин?.. Еще только полвосьмого. Мамаша навряд ли встамши.

– Хочу, Параша, к рынку до уроков пробежать посмотреть, не привезли ли елки…

– И то… Надо быть, что и привезли.

Гурочка выбежал из комнаты.

* * *Только начинало светать. В синих туманах тонули дали Ивановской улицы. Было холодно. За ночь снег нападал и подбелил разъезженные улицы с пожелтевшими колеями. Дворники дружно скребли железными скребками панели. Пухлые грядки снега ложились поперек скользких обледенелых плит. Кое-где уже было посыпано хрустящим под ногами желтым речным песком.

На широкой и пустынной в этом месте Николаевской подувал ледяной ветерок с Семеновского плаца. Мороз крепко кусал за уши и за нос.

Желтые и скучные по улицам еще горели фонари и говорили о прошедшей длинной ночи. Уже издали увидал Гурочка в белых волнах морозного тумана парящих на холоду мелких крестьянских лошадок, низкие деревенские розвальни и елки. Он ускорил шаги.

У Косого рынка, с колоннами высокой галереи, с широкими отверстиями подвалов внизу, мужики выгружали елки. Пахнуло душистым лесным запахом моха и хвои. Сладостно защемило сердце Гурочки.

В утреннем морозном воздухе редкие голоса звучали глухо. Низко опустив голову, тяжело и надрывно кашляла лошадь. Вдоль панелей настоящий лес вырастал. Елки – большие, в два человеческих роста – «вот такую бы нам!..», и маленькие, еле от земли видные, в пять коротеньких веток, становились аллеями. Мохнатые лапы ветвей были задраны кверху и подвязаны мочалой. Целые горы елок без крестовин были навалены одна на другую.

Лавочные молодцы в полушубках и белых холщовых передниках, в меховых шапках похаживали подле, похлопывали руками в кожаных однопалых, желтых рукавицах. У лестниц, ведущих в подвалы, стоймя стояли мороженые громадные осетры и белуги, в бочках в снегу, как в бриллиантовой россыпи, лежали судаки, стояли корзины с корюшкой и со снетками и вкусно пахло мороженой рыбой. Рядом висели скотские туши, дыбились колоды свиней, и в берестяных лукошках грудами были навалены битые рябчики и тетерки.

Гурочка потоптался по елочным аллеям, увидал гимназиста болгарина Рудагова, своего одноклассника, и пошел с ним в гимназию.

Праздничное настроение его не покидало.

* * *В гимназии по коридорам и классам горели керосиновые лампы. Первый урок тянулся томительно, долго. Старый латинист-чех вызывал по очереди, и шел перевод Саллюстия с разбором всех грамматических тонкостей латинского языка.

Батюшку, конечно, «заговорили». Он и сам охотно пошел на это, поддаваясь общему предрождественскому настроению.

Лампы были погашены. В окна лился холодный, матовый свет хмурого зимнего дня. В классе было свежо. Батюшка, высокий и худощавый, в черной с проседью, красивой бороде ходил то около досок, то в проходах между парт и рассказывал о разных Рождественских обычаях в России и заграницей.

– Вот у нас, в Петербурге, этого нет, чтобы со звездою по домам ходить… У нас только елки – это более немецкий обычай… А на юге у нас, и вообще по деревням собираются мальчики, устраивают этакую пеструю звезду с фонарем внутри, светящую на палке, и ходят по домам. Поют тропарь праздника и разные такие рождественские песни «колядки»… Хозяева наделяют ребят чем, кто может. Кто сластей даст, кто колбасы, кто хлеба, что гусятины, вот и у самых бедных становится сытный праздник Христов. Так ведь это же праздник бедняков!.. Праздник милосердия и подарков… В Вифлеемском вертепе, просто сказать – в хлеву, – Пресвятая Дева Мария родила Отроча млада Превечного Бога. Ангелы воспели Ему хвалу, пастухи поклонились Ему и волхвы из далеких стран принесли Ему, Младенцу Христу, драгоценные дары.

Отец Ксенофонт окинул класс грустными глазами и сказал:

– Ну, вот ты, премудрый Майданов… Чему ты улыбаешься, невер?.. Дарвина понюхал – всезнающим философом себя возомнил? Ты, брат, не стесняйся, встань! Когда я тебе говорю. Ноги у тебя от этого не отвалятся. И руку из кармана вынь. Перед духовным отцом стоишь. Ты что, брат, думаешь?.. Сказки рассказывает старый поп?

– Я, батюшка, ничего… Только мало ли легенд?..

– Эх, ты стоеросовая дубина!.. Легенда!.. Сказки, скажи!.. Но, почему же на протяжении девятнадцати веков люди живут этой легендой, этой сказкой?.. Благоуханно вечна она… Вот давно ли народился твой, Майданов, Дарвин, а уже протух, провонял, и серьезные ученые отказались от него… И вернулись к тому, что без Бога и самого мира не могло бы быть. Единым Божиим промыслом создана вся мудрая механика вселенной… Ты знаешь ли, всеученый Майданов, что в католической Германии и Франции в этот день в костелах устанавливают вертепы? И сколько подчас тонкого искусства, глубокой мысли вложено в эти маленькие раскрашенные фигурки из дерева, из гипса, или папье-маше. В вертепе сделаны ясли, солома висит из решетки, стоят волы, осел, овцы. Тут же сидит святой Иосиф и Дева Мария. В яслях младенец Христос… А дальше изображена пустыня, волхвы на верблюдах и звезда в небе… Прямо картина… В этот день в костел идут поселяне-французы, немцы ремесленники, ведут детей, преклоняют колени перед вертепом и смотрят, и молятся, и сколько тихой радости вливается незаметно в их души… Что же, премудрый Майданов, они все глупее тебя, гимназиста верзилы?.. Ты вот дорос до того, что считаешь, что стыдно молиться Богу и верить в Него. Погоди!.. Дорастешь и того часа, когда вспомнишь о Нем и прибежишь под Его защиту. Только не поздно ли будет? Ну, садись, и помни – сказал Христос: «Будьте такими, как дети. Их есть Царство Небесное…»

Резкий звонок внизу, у лестницы, возвестил большую перемену. Батюшка поклонился и, шурша пахнущей ладаном и розовым маслом рясой, вышел из класса.

* * *На четвертом уроке, когда смуглый и черноволосый Рудагов мучился у доски, не зная, как решить уравнение со многими неизвестными, а Гурочкин отец в синем вицмундире, заложив руки в карманы, стоял сзади него и следил за несмелыми движениями его руки, то писавшей мелом буквы и цифры, то быстро стиравшей их тряпкой, стеклянная дверь, с синими тафтяными занавесками на нижних стеклах приоткрылась. За нею показалось, плоское рыбье лицо инспектора.

– Извините, Матвей Трофимович, – негромким голосом сказал инспектор, – певчие на спевку!

Тяжелая тишина класса, где точно ощущались мучения Рудагова у доски, нарушилось. Певчие вскакивали с мест, с грохотом бросали пенали в ранцы, собирали книги и тетради. Раздавались голоса:

– Матвей Трофимович, вы позволите?..

– Разрешите, Матвей Трофимович?..

Смелый Гурочка сунул в руку Рудагову шпаргалку – решение уравнения, и тот, воспользовавшись суматохой, развернул ее и бойко застучал мелом, найдя нужное решение.

Гурочка с другими певчими мчался, прыгая через три ступени вниз, в малый зал, где уже сидел за фисгармонией регент гимназического хора. Тонко и жалобно прозвенел камертон, певуче проиграла фисгармония: «до-ля-фа»…

Дружный хор гимназистов грянул:

– Рождество Твое, Христе Боже наш… возсия мирови свет разума…

Шибко забилось сердце у Гурия… Праздники… Рождество… Елка… подарки всей семьи… Удивительная сила семейной любви и счастья быть маминым, иметь сестру и братьев, не быть одному на свете, сильной волной захлестывала Гурочкино сердце, и звонко звучал его голос в хоре:

– В нем-бо звездам служащий…

II

Гурочка издали увидал свою сестру Женю. Она спускалась с подругами с крыльца на большой, белым снегом покрытый гимназический двор. И точно первый раз заметил Гурий, что его сестра совсем стала барышней.

В белой шапочке из гагачьего пуха – охоты дяди Димы – в белой вуалетке, в скромной кофточке, она улыбнулась брату одними своими большими лучистыми голубыми глазами.

– Поспел? – сказала она. – Я знала, что ты придешь меня искать.

– Мама сказала?..

– И без мамы догадалась… Услыхала, как ты рано подрал сегодня в гимназию… Что?.. Елки смотрел?.. Привезли?..

– Ну. Да.

– Хорошо… Пойдем… Я одна боюсь на Невский… С тобой не страшно. Ты совсем кавалер… Ишь, как вытянулся…

Женя была немного выше Гурия. Высокая, стройная, очень хорошенькая, с чуть вздернутым носом, с темными каштановыми волосами и с светло-голубыми глазами, с милой счастливой улыбкой на зарумяненных морозом щеках она шла быстрыми шагами – «по-петербургски» – рядом с братом и весело болтала. Оба были бедно одеты. Гурочкино пальто перешло к нему от старшого брата Володи, его выпустили внизу и домашним способом надставляли кверху и все-таки оно было коротковато. Отложной воротник фальшивого барашка был потерт и в серых проплешинах.

Женя бойко постукивала каблучками кожаных ботинок, она не признавала суконных теплых ботиков, говоря, что ходить без них – петербургская мода.

Всего три часа было, но уже совсем стемнело. Оранжевыми кругами фонари по улицам загорелись. Стало как будто еще темнее, но вместе с тем и уютнее и интимнее. Мягко и неслышно лошади по снегу ступали, быстро скользили бесчисленные санки извозчиков. Ласково раздавалось:

– Э-ей, поберегись!..

– Куда же? – спросила Женя.

– По всему Невскому, от самой Литейной.

– Ну, конечно, часы смотреть? – с ласковой насмешкой сказала Женя.