Полная версия

Смыслы и образы

Смыслы и образы

Борис Вараксин

© Борис Вараксин, 2018

ISBN 978-5-4493-0238-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Смыслы и образы. часть 1

Паоло Уччелло

Наверно, с каждым бывает: проснёшься среди ночи и долго не можешь уснуть. Что-то тревожит. Только успокоишься – и тут же вздрагиваешь: от топота копыт, криков всадников, звяканья железа… По стенам разливается зарево пожара, слышится горн… Вскакиваешь, хватаешься за меч – и на двор. А там…

Мечутся кони, люди…

Война! Бароны убивают наших братьев! Смерть злодеям!

Лошади мчат в темноту, и только факелы разрывают мрак ночи…

Д-з-з-з-з… Будильник. На самом интересном месте. Несколько мгновений приходишь в себя, силясь понять: «Где я? Что со мной?» Взгляд натыкается на книгу в шкафу. А-а-а, всё ясно. Герои прошлых лет… Вальтер Скотт и другие… Но это же когда было! А что сейчас?

А сейчас…

Светится экран ноутбука, сменяются картинки… Что это? Кони, рыцари, оружие…

Паоло Уччелло… Неужто он – виновник нашего беспокойства?

***

Паоло Уччелло. «Битва при Сан Романо». 1440 г. Лондонская национальная галерея.

Во времена Паоло живописцы, в основном, практиковались в библейских сюжетах: написании образов святых, ангелов, мучеников. Здесь же – батальная сцена, одна из первых в мировой живописи.

Сама по себе битва между флорентийцами и сиенцами 1 июня 1432 г. была событием незначительным, о котором вряд ли кто когда-нибудь вспомнил. Если б не Паоло Уччелло и его заказчик Козимо Медичи, пришедший к власти во Флоренции в 1434 г. и которому понадобились аж три масштабные картины, чтобы должным образом запечатлеть то важнейшее, по его мнению, событие в истории Тосканы.

Первая композиция – начало битвы. Во главе флорентийцев – Никколо да Толентино, друг Козимо Медичи: на белом коне, с маршальским жезлом в руке, в несколько чудаковатом, но очень заметном головном уборе. Флорентийцы сдерживают атаку сиенцев. Никколо рвётся в бой, понукая коня. Тот – на дыбы. Зубы сверкают.

Кстати, лошади переднего плана практически одинаковые. Отличаются только цветом. Возможно, Уччелло использовал в своей работе чучело. Сначала так поставит, потом этак.

Звенят клинки, трещат копья… Всё – в динамике. Битва, однако!

Забавная деталь: сражение происходит на бело-розовом полу. Иначе мы чего-нибудь важного не заметили бы. Например, лежащего ничком рыцаря (в поисках соответствующей пропорции уменьшившегося до неприличия). Сломанные копья, брошенные детали амуниции…

Художник довольно удачно использует задний план, который нужен ему для создания глубины. Чувствуется желание соблюсти законы перспективы, сотворить иллюзию реальности. Чем-то картина напоминает гобелен.

Паоло Уччелло. «Битва при Сан Романо». Галерея Уффици и Питти.

Вторая картина – разгар битвы. То же чучело, но уже в других ракурсах. Кто-то из сиенцев получает выбивающий из седла удар копьем – символ неотвратимости судьбы.

Картина исполнена в серо-коричневых тонах. Не до ярких красок и сверкающей амуниции.

И вот уже сиенцы бесславно покидают поле боя. Обозначился решительный перелом в битве.

Паоло Уччелло. «Битва при Сан Романо» Лувр.

Третья картина – окончательное торжество флорентийцев. Кто-то из них еще гонит врага, а Никколо да Толентино уже победно вскинул руку. И даже рыцарские доспехи просветлели, засеребрились. Но особенно удался художнику конь военачальника: мечется вороной, рвет узду. Да, теперь он не белый. Тот, по всей видимости, пал в бою.

Частокол копий, яркое, красочное зрелище. Вот оно, военное могущество! Слава Никколо да Толентино! Слава Флоренции!

Кстати, Никколо да Толентино в 1435 году умер. Предположительно, по случаю его смерти и были заказаны эти, прямо скажем – неординарные для того времени работы. Козимо Медичи хранил память о друге…

Ван Гог

В 1890 году Ван Гог пишет картину «Церковь в Овер-сюр-Уаз». Взглянем на церковь сначала на фотографии, а потом у художника.

Церковь небольшая, но выглядит монументально. Крупные формы, выразительная каменная кладка, огромные готические окна и маленькие романские как свидетельство древности постройки…

Изящество башни несколько контрастирует с благородной простотой стен, зато перекликается с остатками романики. Чувствуется стремление архитектора гармонично совместить новый, готический стиль со старым, романским.

Живописец, вроде, должен был бы всё это отобразить как можно точнее. Ведь задачей живописи всегда было создание некоей иллюзии достоверности. Однако…

На картине Ван Гога та же церковь выглядит по-другому. Теперь её трудно признать шедевром средневековой архитектуры. Она, скорее, напоминает убогую, покосившуюся хибару. Пародия, а не храм божий.

На холсте церковь выглядит как возведенное «на глазок» хрупкое с виду и довольно бесформенное сооружение. Коньковые завершения крыш, их горизонтали и уклоны выгнулись, обрели гибкость и упругость. Очерченные тонкими линиями, они словно светятся под солнцем.

Церковь-прототип, в сущности, бездушна. Ничто не говорит о тех напряжениях, которые существуют в ее стенах, окнах, перекрытиях. А они есть, они неустранимы и неизбежны. У Ван Гога же церковь разве что не пританцовывает. И уж точно не выглядит неприступной крепостью.

Смотрим на окружающий ландшафт. Тут – та же картина. На фотографии – ровные дорожки, аккуратный газон, чистое, безоблачное небо. У Ван Гога – сплошная динамика. Трава – словно речные волны в ветреную погоду, тропинки – стремительные реки, огибающие каменистый остров, небо – бушующие вихри, грозящие земле неведомыми карами.

Чтобы добавить зданию уязвимости, сделать его еще более незащищенным против атмосферных явлений (а с ними – и времени), Ван Гог изображает тяжеловесное строение как легкомысленную декорацию с картонными стенами и окнами, сквозь которые виднеется небо.

И мимо всего этого неистовства проходит женщина, не обращающая на происходящее ни малейшего внимания. Ей тут все привычно и знакомо. А коли так, то и нам не о чем беспокоиться.

По сути, Ван Гог сыграл некую свето-воздушную симфонию, сделав и нас её свидетелями. Мы словно прожили краткий миг из жизни старинного здания. Ему ещё стоять и стоять, нам же продолжать свой жизненный путь.

***

Итак, от тщательного, кропотливого труда по созданию иллюзии реальности художники пришли к некоему пренебрежению этой самой реальностью. От дотошного копирования природы – к изящному обыгрыванию настроения и фантазий автора. От деталей – к мотивам, от визуальных образов – к внутренним ощущениям.

Понимание всего вышеперечисленного придёт не сразу, но придёт обязательно. И поможет в этом, конечно же, она – её величество живопись.

Но что значит – понимать живопись? Наверно, уметь поставить себя на место художника, «прочитать» его мысли. Это не просто? Пожалуй. Но мысли живописца не знаем не только мы, но и вообще никто (если только сам автор не оставил нам своё понимание картины, что для старых мастеров не характерно). А раз так – наша фантазия ограничена лишь нашим здравым смыслом. И всегда можно прикинуть, понравилось бы наше объяснение самому художнику или бы тот кисло поморщился. Из этого и будем исходить.

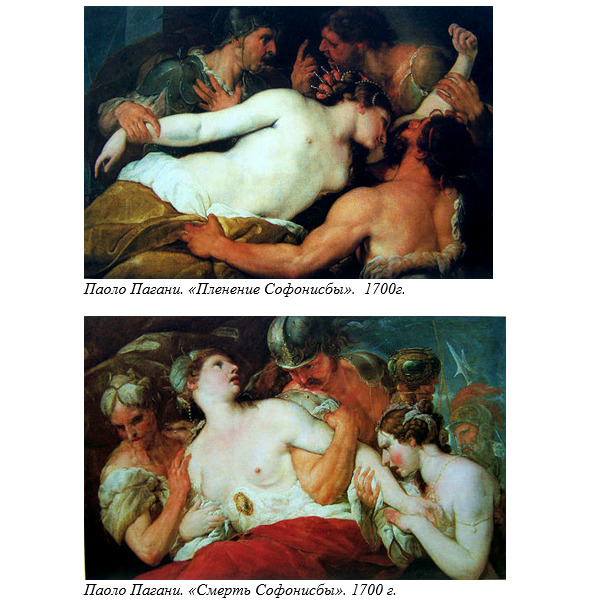

Паоло Пагани

Эти картины из архангельской коллекции князя Н.Б.Юсупова лучше изучать, отталкиваясь от мифа, по мотивам которого они написаны.

Софонисба – дочь карфагенского царя Асдрубала, соперничавшего с Римом (сюжет из древнеримской истории времен Второй Пунической войны) и жена одного из его военачальников, Сифакса.

Римский полководец Сципион в ходе боевых действий в Северной Африке нанёс поражение Сифаксу. Софонисба должна была стать его трофеем. Однако, произошло непредвиденное: на улицах поверженного Цирта женщина встретила Масиниссу, одного из военачальников Сципиона. Того самого Масиниссу из Карфагена, что был ей знаком с юности и даже добивался её руки. Потом Масинисса перешёл на сторону римлян и вот, встреча… Раздумывать не приходилось: Софонисба приняла предложение руки и сердца доброго знакомого и вышла за него замуж.

Сципион был неумолим. На все просьбы Масиниссы не трогать его жену последовал высочайший отказ. И тогда Масинисса её отравил.

Художники любили этот сюжет. Не стал исключением и Паоло Пагани. Не самое известное имя. Но если мы хотим иметь более или менее полное представление об итальянской живописи конца XVII – начала XVIII вв., знакомство с этим мастером не помешает.

Перед нами – типичная итальянская живопись. Крупные планы, фигуры, занимающие практически все пространство и не оставляющие места для фона. Все внимание – эмоциям и переживаниям героев. Свободное владение рисунком, яркие цвета, сложные ракурсы… Отличная школа!

На первой картине Сципион объявляет свою волю Масиниссе. И напрасно тот пытается что-то объяснить командиру. Тот уже всё решил и воину, обращённому к нам спиной, только и остаётся, что доставить ценный трофей куда следует. Но один день Масинисса всё-таки выторговал.

Этого дня оказалось достаточно, чтобы Софонисба не досталась никому.

Пагани пишет мускулистое мужское тело и тут же – женское: мягкое, податливое, безжизненное. Судьба пленницы становится очевидной.

На второй картине – апогей драмы. Масинисса с кубком в руке. В кубке – отравленное вино. Тут же – две женщины: молодая и пожилая (аллегории жизни и смерти). Софонисба – невинная жертва и мы ей можем лишь посочувствовать. А вот ее супруг…

Пагани относится к нему презрительно. Ещё бы: такой сильный, такой воинственный – и не уберёг, не защитил, не заставил с собой считаться. Именно его художник делает виновным в смерти женщины. Не обстоятельства, не логику военного противостояния, а близкого Софонисбе человека. Вот и задумаешься: стоит ли вверять себя в руки сомнительных субъектов?

Очень поучительная история, не правда ли?

Джованни Баттиста Питтони

Джованни Баттиста Питтони. «Кронос обнаруживает Истину». Примерно 1720 г. Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия).

Обратимся к другому мифу, благо выбор наш поистине безграничен. Пусть это будет история о любви, прекрасной во всех отношениях.

Исходя из названия картины, мы вправе предположить такой сюжет: Кронос (время) сдергивает покровы и обнаруживает под ними прекрасную женщину, о присутствии которой даже не догадывался. Выясняется, что это Истина, лишним подтверждением чему служат книги и песочные часы – объекты пристального внимания двух малышей с крылышками.

Очень мило, что Истина столь соблазнительна. И время, действительно, снимает с неё покровы. При этом с годами она отнюдь не теряет в своей привлекательности. Больше того – она вообще не изменяется, оставаясь вечно юной и прекрасной. Что её делает такой? Знания (намёк в виде раскрытой книги)? М-м-м… Вряд ли. Знания – сами по себе, истина – сама по себе. Истине знания не нужны. Они нужны соискателю истины.

Истина – это некий абсолют, познать который нам, увы, не дано. Но мы вправе его вообразить.

Итак… Следуя какому-то не вполне очевидному замыслу художника, Кронос обнаруживает под одеялом нечто для него удивительное. И от неожиданности и изумления повелитель времени повалился на спину.

Ну, допустим… А кто эти малыши с крылышками за спиной? Ангелы?

Кронос и Истина – персонажи древнегреческой мифологии, ангелы – христианской. Получается некое смешение языческого и католического. Такое было не редкость, но… Поищем что-нибудь более логичное?

Предположим, здесь одни библейские персонажи. Тогда лысый субъект – кто-нибудь из архангелов. Почему? Потому что на небесах – своя иерархия и ангел, если он лысый, просто обязан дослужиться хотя бы до ближайшего чина. А это архангел.

Однако, поза, в которой изображён небесный страж, слишком нелепа, чтобы рассматривать подобный вариант всерьёз. Поведение крылатого мужчины оставляет желать много лучшего. Архангелы себя так не ведут.

Обратимся к юным персонажам. Один вчитывается в книгу, другой обращает внимание присутствующих на быстротекущее время (песочные часы в его руках). Словно намекает: пора бы уже заняться чем-нибудь полезным.

Ближайшая к малышу – вечно юная красавица. И, судя по выражению её лица, если что-то и может её взволновать, то уж никак не что-то низменное, земное. Ей подавай что-нибудь возвышенное, божественное. Ну, вы понимаете…

Но тогда лукавый малыш обращается не к ней, а к Кроносу. Но Кронос ли это? Да, тот субъект был на редкость коварен и мог, подкравшись к спящей красавице, сдёрнуть с неё одеяло. Но не был ли он слишком всемогущ, чтобы заниматься столь мелкими проказами?

Что же касается крыльев… Вот у Эрота и Гименея, богов любви и брака соответственно, они были. И оба были молоды и хороши собой. На лысого старца, бестактного и неуклюжего, никто из них не тянет. Может, мы имеем дело не с Кроносом, Эротом или Гименеем, а с кем-то еще? Кто из божественного пантеона мог бы подойти на роль партнера приглянувшейся нам героини?

После не слишком продолжительных поисков обнаруживаем подходящую кандидатуру: некто Борей, бог неукротимого северного ветра. С ним приключилась история, вполне укладывающаяся в рамки нашего сюжета. И у него-то как раз крылья были…

Однажды, пролетая над Аттикой, увидел Борей некую Орифию и влюбился в неё без памяти. Начал звать с собой, умолять… Только был он столь грозен на вид, что отказала ему Орифия. И отказывала до тех пор, пока доведенный до отчаяния повелитель бурь не возмутился и не взял её силой. И дело пошло… В смысле – дети… Двое… С крылышками, как у папаши.

Немножко отвлечёмся. Почему бы нам не предположить, что молодой, преуспевающий художник Джамбаттиста Питтони был неплохо знаком с женщинами того же типа, что и его героиня – мечтательными, возвышенными, загадочно-непредсказуемыми… В которых легко влюбиться, но лишь затем, чтобы вскорости почувствовать себя круглым идиотом. По разным причинам.

Не исключено, что в похожую историю влип и несчастный Борей. Ведь очень скоро выяснилось, что это где-то там, в горних высях, он грозен и ужасен, а здесь, возле супружеского ложа… Ну, вы понимаете…

Так что, похоже, это вовсе не Кронос, сдёргивающий покровы с Истины, а совсем другой персонаж древнегреческой мифологии – Борей-вьюговей, пытающийся укрыть (!) прелестницу-жену своим плащом… Чтобы та не привлекала к себе излишнего (по его мнению) внимания со стороны других ценителей женской красоты. Совсем забыв, что его плащ – предвестник бури и никакого комфорта в себе не несёт.

Ну, и зачем это прекрасной Орифии? Да и вообще… Этот её супруг так не воспитан! Мужлан какой-то! Нет, нет и нет! Уберите ваши руки! Я вас умоляю…

Так и бывает… А что же дети? Дети – это печальная неизбежность. Но именно их присутствие делает личность Борея окончательно гротескной. Ведь сколько бы он ни буянил, в тамошнем коллективе его всё равно никто не воспринимает всерьез. Малыш с песочными часами не просто лукаво поглядывает на родителя, а и поддразнивает его. Видимо, знает, сколь досадно лысеющему папаше напоминание о быстротекущем времени. Читающий же мальчуган и вовсе не обращает на докучливого предка никакого внимания, выступая в роли немого укора суетящемуся родственнику с его упорным нежеланием перестать пугать людей бурями и ураганами. Лучше б тот занялся чем-нибудь, более соответствующим возрасту и положению в обществе…

И в самом деле – доколе?

***

М-да, с любовью как-то не складывается. Поищем ещё? Вот, например, художник Фикерелли. Кому, как не темпераментному итальянцу, знать, что такое любовь. Обратимся же к его творчеству.

Феличе Фикерелли

Феличе Фикерелли по прозвищу Феличе Рипозо. «Иеиль и Сисара». 40-е годы XVII века. Питти. Депозитарий.

Сцена, разыгрывающаяся у нас на глазах, вряд ли кого оставит равнодушным. Что за странное обращение с мужчиной? Кто он, что здесь делает и чем заслужил столь экзотическую форму ликвидации? А женщина… Ей-то зачем понадобилось прибивать к полу некоего беспечного и явно безопасного персонажа в забавной ночнушке? И можно же просто треснуть по черепу молотком! А так нужно прицеливаться, приноравливаться… По руке попасть недолго!

Впрочем, возможно, эта женщина только тем и занимается, что вбивает гвозди в головы не проспавшихся мужчин. У неё и движения-то – словно у профессионального молотобойца. Но с чего бы такое отношение к сильному полу?

Возникают вопросы и к мужчине. Как понимать поднятую им руку? Как протест против нецелевого использования рабочего инструмента? Или как просьбу об отсрочке, чтобы переодеться? Неловко же представать перед Господом неглиже!

Не только руки нашего бедолаги вызывают вопросы, но и ноги. Не похож он на спящего. Если только кошмар какой приснился… Ну, так просыпался бы уже. Опасность-то – вот она. Нельзя же быть таким доверчивым.

И всё же: за что его так?

Самое интересное – ни за что. Открываем Книгу Судей (входит в Ветхий Завет), читаем (в вольном пересказе):

«Некто Варак погнался за Сисарою. Навстречу Сисаре из шатра вышла Иеиль и пригласила его к себе. Напоила молоком, уложила спать и даже пообещала, в случае чего, сказать Вараку, что Сисары здесь нет. Сисара успокоился и уснул. После чего Иеиль вбила в голову Сисаре кол (штырь), а подоспевшему Вараку сообщила, что его враг – вот он… Только мёртвый».

Вот и вся история. О чем она свидетельствует? О крайнем женском коварстве, немотивированном и жестоком? Возможно. О своеобразном кокетстве на грани издевательства? Мол: «Вот он, голубчик. Только я его уже прикончила. И кто после этого из нас круче?»

Не очень понятно, что хотел сказать своей работой художник. Но чем-то же ему приглянулся ветхозаветный сюжет! Необычностью коллизии? Непредсказуемостью женского поведения? Возможностью показать прелестное создание за несвойственным ей занятием?

В картине все очень серьезно. Ни намёка на юмор. Мужчина выглядит невинной жертвой собственной доверчивости. Сопротивление с его стороны какое-то вялое, неубедительное. В свою очередь, и женщина не отмечена печатью злобы или ненависти. Она просто сосредоточенно делает своё дело. Зачем ей это нужно? Нет ответа.

***

Отправимся-ка мы в обитель добра и нежности, а именно – в женский монастырь. Вот уж где нас встретят так, что и уходить не захочется.

Алессандро Маньяско

Алессандро Маньяско. «Трапеза монахинь». ГМИИ имени А.С.Пушкина. Примерно 1725 год.

При первом взгляде на картину – ад кромешный, от которого бежать подальше и побыстрей.

Атмосфера ничего, кроме жути, не вызывает. А ведь это – женский монастырь. Почему же все так грустно? И что за недолга согнала сюда молодых женщин, которые вскорости превратятся в старух – вроде тех, что ковыляют в глубине зала?

Ответов художник не дает. Но вот обратить наше внимание на некие странности человеческого бытия явно вознамерился. Что ж, давайте поразмыслим.

Маньяско делает нас свидетелями монашеской трапезы, утрируя ее до крайности. Вряд ли в реальности все так и выглядело. В монастыре текла обычная жизнь: службы, молитвы, труд (где он допускался). Маньяско же низводит монастырское житие до абсурда, когда обычная трапеза совершается в храме, да еще чуть ли не на алтаре. Курящийся ладан… Порхающие серафимы… На все наброшена тень неумолимого сарказма.

Нищета столь откровенна и вызывающа, что жалкие крохи на скомканной скатерти можно счесть за пиршество. Торжествует грязно-коричневый цвет – цвет монашеского облачения. Ни одной живой ноты. Безысходность и пессимизм как на бесконечно длящихся похоронах.

Тем не менее, сцена по-своему эмоциональна. Мысли каждой из присутствующих заняты чем-то своим. Одна скрестила на груди руки. Наверно, думает о ребенке, которого нет и не будет. Другая – словно качает дитя. Третья – в столь смиренном поклоне, как если бы никаких надежд уже не осталось. Четвертая в прострации перебирает четки. У пятой в руках книга, но взгляд устремлен куда-то в пол. И только одна из всей этой честной компании воздела очи в небо, молитвенно сложив руки. Наверно, начальница. Вот она, действительно, общается с Богом. Не исключено, что и от имени всех присутствующих. Хорошо, если так…

Обращают на себя внимание кисти рук женщин. Они – словно эмалевые: выпуклые, гладкие, совершенно особые. В их своеобразной удлиненности – и грация, и изящество, и выражение чувств: мольба и отчаяние, покорность и несбыточная надежда. Они просто завораживают.

Вряд ли художник принимает жизненный выбор несчастных созданий. Но он их ни в чем и не винит, а только жалеет. А вот к институту монашества, думается, относится с жесткой иронией и готов высмеивать беспощадно. Не нужно это человеку, тем более – женщине. Ей бы детей воспитывать, а не молитвы возносить.

Печальное зрелище. Кто в этом виноват? Уж точно не те, кто волею обстоятельств вынуждены влачить жалкое и бессмысленное существование.

И это первая четверть XVIII века, католическая Италия…

***

Похоже, монастырь – не лучшее место для свиданий. Тем более для любовных. Но что же делать, на что обратить взор? Не получается с праведницами – приглядеться к грешницам? Что ж, таковых в мировой живописи немало. Вот, например…

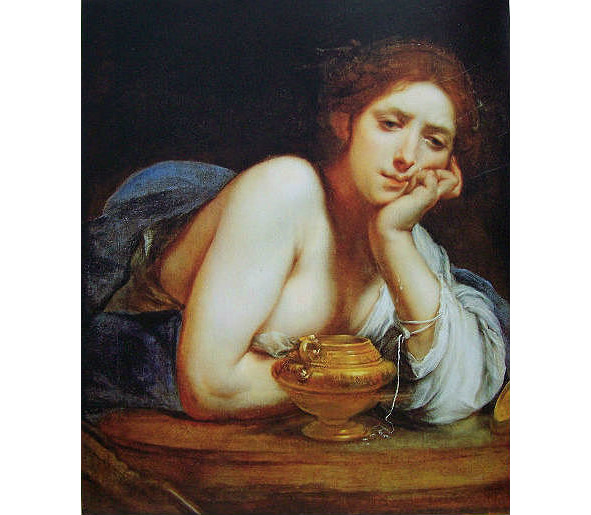

Франческо Фурини

Франческо Фурини – очень узнаваемый по манере художник. Большой почитатель обнажённой женской натуры. И юные нимфетки в его исполнении всегда выглядят трогательными, нежными и весьма соблазнительными. В том числе – и библейские персонажи.

В Венском музее истории искусств находятся сразу две картины Фурини, посвящённые Марии Магдалине, написанные примерно в одно время – около 1635 г. Вот первая.

Мария Магдалина в глубокой задумчивости сидит за столом. Перед ней – сосуд с маслом, которым она вскоре омоет раны Иисуса после снятия с креста. Надо понимать, Мария задумалась именно о судьбе Спасителя, иначе этот сосуд здесь бы не стоял. Однако, никак не удается избавиться от ощущения некоей двусмысленности происходящего. Поза, слёзы, тяжкие раздумья о жизни, её безысходности…

Страдания женщины искренни и глубоки, как и её раскаяние. Очень реалистичная сцена.

Есть ещё ряд предположений: что это не Мария Магдалина, а пифия-пророчица, которой открылось весьма безрадостное будущее; что женщина приготовилась выпить чашу с ядом и вспоминает всё хорошее, что было в её несчастной жизни. В общем, кому что нравится. В любом случае, дама заслуживает самого глубокого сочувствия.

франческо фурини

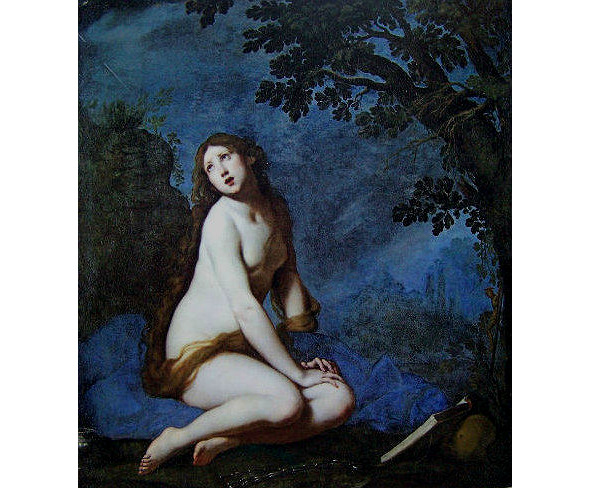

Однако, хотелось бы чего-нибудь пооптимистичней. Поменьше философии, что ли, побольше светлого и радостного. Например, чего-нибудь этакого…

Данная картина знатоку творчества флорентийца покажется куда более привычной. Мария Магдалина выглядит здесь скорее прелестным ангелом, нежели кающейся грешницей. Даже есть некий намёк на крылья у неё за спиной. Видимо, Фурини давно уже собирался представить ангела в столь соблазнительном обличье. Или наоборот: соблазн в таком вот ангельском виде. И случай представился.

И снова образ выглядит довольно двусмысленно. Ну, право, какое отношение эта прелестница имеет к Библии, лежащей перед ней? Её нравственные страдания столь многообещающи, что пройти мимо кающейся грешницы как-то даже и неприлично. Честно говоря, на падшую, но готовую к преображению женщину не слишком похоже. Скорее, в нас крепнет убеждение: героине предстоит ещё долгий жизненный путь и будет крайне обидно, если такая прелесть сразу достанется Всевышнему. А подобная перспектива угрожающе близка. Это несправедливо. Прежде всего, по отношению к окружающим. И почему-то кажется, что Фурини не был столь беспощаден к людям, чтобы лишать их сладостных перспектив общения с прелестным созданием. Всевышний же подождёт. Он понятливый…