Полная версия

Деревня Тулгас. 1918-1919 годы

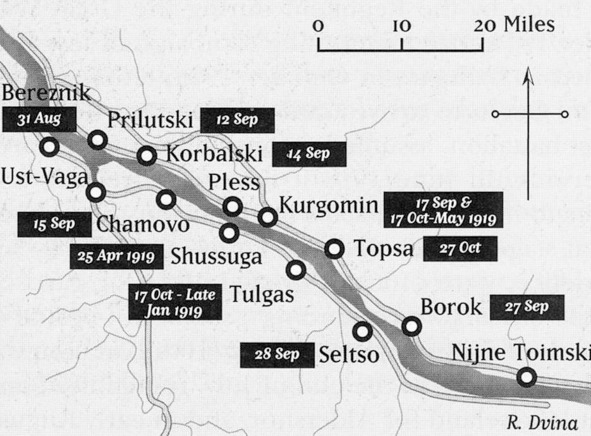

На карте указаны даты нахождения английских войск в той или иной деревне. В Тулгасе они были с 17 октября по конец января 1919г.

Хроника событий, изложенная Н.Я.Вощиковым:

«21 – 22 сентября. Двое суток продолжались бои в районе Сельца и Липовца. Но под натиском превосходящих сил противника нашими войсками оставлены все деревни Сельца, деревня Липовец и нижние деревни Пучуги, заняв позиции у речки Кодемы. На правом берегу Двины наши войска оставили все деревни Борка, заняли позиции у деревни Каменный Прилук.

Октябрь 1918г

4 октября. Наши войска из Нижней Тоймы и верхних деревень Пучуги, а боевая флотилия по Северной Двине начали наступление на противника.

5 октября. Нашими войсками по правому берегу Двины заняты: дер. Малое Каменное и две деревни Фалюков Борецкой волости и по левому – последние деревни Пучуги и деревня Липовец.

Интервенты и белогвардейцы сосредоточили свои силы в центре Борка и в Сельце.

6—8 октября. Проводилась подготовка войск по дальнейшему наступлению в Борке и Сельце. По данным разведки противник в Сельце и в Городке сосредоточил большие силы и установил дальнобойные орудия.

9 октября. Наша плавучая батарея заставила замолчать тяжелую батарею противника на Городке. Наш боевой пароход «Феникс» выпустил по расположению противника в Борке до 150 снарядов.

10 октября. Противник был выбит из всех деревень Борка за исключением дер. Островецкой и деревень Городка, расположенных на высокой горе.

12 октября. После проведенного обходного маневра и ожесточенных боев нашими войсками занята деревня Островецкая и деревня Степановская на Городке.

13 – 14 октября. После ожесточенных боев, продолжавшихся двое суток, нами заняты все деревни Городка. Противник упорно защищал каждую деревню. Здесь были сосредоточены большие запасы боеприпасов, разного военного имущества и продовольствия.

15 октября. Сильные бои развернулись на левом берегу в деревнях Сельца. Противник яростно сопротивлялся, отбивая наши атаки, и сам предпринимал ряд контратак. Но благодаря умелому руководству всеми боевыми операциями командира левого берега Пржевоцкого, удачного обходного маневра колонны добровольцев под командованием командира роты Малаховского и его помощника Гезерина, а также стойкой защите центральных позиций бойцами под командованием Августа Фукса, враг был разбит, и остатки его бежали, оставив все деревни Сельца, Заостровье, и закрепились в центре Тулгаса. В этих боях особо отличились и приказом РВСР награждены орденами Красного Знамени Пржевоцкий А. Р., Малаховский В. Н., Гезерин, Фукс Август.

16 октября. Нашими войсками заняты Сельменьга, Троица. Противник отступил из Топсы на свои укрепленные позиции в Кургомени. Наши войска закрепляются в Топсе – правый берег, а по левому берегу – в Нижнем Сельце».

В воспоминаниях интервентов указывается, что Сельцо они оставили в связи с уходом английского флота в Архангельск на зимнюю стоянку. Оставаться на селецких позициях под обстрелом орудий с судов красной флотилии было опасно. Хотя отступление было запланировано заранее (канадской батарее, прибывшей на барже в Сельцо 13 октября, было дано указание не выгружать все орудия, а вернуться в Тулгас), но прошло неорганизованно и слишком поспешно. Не были эвакуированы или уничтожены склады, русские артиллеристы бросили свои орудия, застрявшие в грязи, многие интервенты даже бросали свои ранцы. За это командир левобережной колонны вскоре был освобожден от своей должности. Командиром назначили капитана армии США Бойда, хотя обычно американцы подчинялись англичанам.

К сожалению, утверждение «враг был разбит, и остатки его бежали», как указано выше, не соответствует действительности. Враг не был разбит. Понеся незначительные потери в живой силе, он отступил в Тулгас. Но красные войска не преследовали интервентов, оставивших Сельцо, и позволили им укрепиться на новых позициях.

Из воспоминаний Григория Егоровича Косцова:

«Первые военные подразделения в Кургомени и на левом берегу Двины в Тулгасе появились в октябре. Начали устанавливать военные порядки.

При оккупации нашей волости интервенты собрали сход граждан по одному человеку от каждой семьи. С помощью переводчика на сходе были выбраны послушные им трое зажиточных мужиков, которые будут командовать всеми работами нужными войскам интервентов и проводить мобилизацию в белую армию годных мужчин к воинской службе.

Например, что было и проведено в жизни:

Все крестьянские лошади с возчиками были привлечены к трудповинности (мобилизованы). Я подросток в 16 лет всю зиму с лошадью работал каждый день по табелю старосты Согрина.

Весь лесоматериал в брёвнах, срубах отобран. Размещённые солдаты в крестьянские дома заняли зимние избы, а семьи выгонены в летние избы. Дрова в поленницах расходовались на кухнях и квартирах солдат, сами крестьяне по пропускам ездили в отведенный день за дровами в лес. За сеном на луг тоже по пропускам…

Все 19 деревней Кургомени были обнесены колючим проволочным заграждением и построенных блокхаузов (огневые точки), наряд солдат во главе капрала в 7 человек».

Срочно строились оборонительные рубежи и в Тулгасе. К работе были привлечены жители тулгасских деревень. Моя бабушка по маминой линии Александра Никифоровна Шихова, в ту пору пятнадцатилетняя Оля Зыкова, пришла в Тулгас из Заостровья – мать отправила навестить сестру. Но вернуться сразу ей не удалось. А муж сестры был человеком скупым, лишний рот ему был не нужен. Вот и пришлось ей вместе с другими жителями Тулгаса строить оборонительные укрепления, зарабатывать себе на пропитание.

Наша соседка Дарья Васильевна Вострякова тоже привлекалась на оборонные работы. В детстве, когда мы с папой ходили в лес за грибами, он предупреждал: «Грибы ищите, но и под ноги смотрите, чтобы на колючую проволоку не наступить. Ее тут много Никифоровна с Дарьей Васильевной навозили». Несмотря на то, что ограждения давно были сняты и сложены в кучах, во мху можно было напороться на остатки колючки.

Американский лейтенант Джон Кудахи, прибывший в Тулгас в октябре в составе подкрепления с Западного фронта из Франции, в 1924г. выпустил книгу «Archangel: The American War with Russia».

В ней есть описание нашей деревни в ту пору: «Тулгас – типичная северная русская деревня. Группа бревенчатых домов, прижавшихся друг к другу на холме, который изгибается вниз длинным легким наклоном к равнине». То, что американец называет холмами, у нас зовется угорами. Шесть из десяти тулгасских деревень расположены на угорах, а четыре деревни стоят на равнине около речки Тулгас – две на правом и две на левом берегу. Описывая реку, Кудахи подчеркивают, что она неширокая, но глубокая с илистым дном и переправиться на другой берег можно было только через мост. Но две деревни, расположенные на правом берегу, были связаны с левым берегом не только этим мостом, но и пешеходными мостиками (переходами), так как в лесу за рекой находились поля. Были через реку и броды – скот пасли в лесу за рекой. Да и лодки в деревне были.

На левом берегу речки около моста расположены тулгасские деревянные храмы, в ту пору это был тройник. «Белая церковь и ее безвкусные минареты», – так обрисовал их Кудахи.

Село Тулгас. С. Г. Писахов

В 1919г. архангельский художник и писатель С. Г. Писахов был направлен в командировку в наши края, чтобы зарисовать разрушения церквей и сооруженные укрепления. На его картине, датированной 4 июня 1919г., изображены тулгасские церкви и колокольня.

Далее Кудахи пишет: «За церковью мужицкий дом с традиционным хлевом, пристроенным сзади, взвод использовал его, как помещение для постоя. Он был защищен церковью спереди и служил убежищем небольшому резерву, который пополнит блокгауз у моста людьми и боеприпасами, а если блокгауз будет разгромлен, будет защищать мост от большевиков. От дома для постоя до церкви около тридцати ярдов».

На снимке один из тулгасских домов, приспособленный под блиндаж.

Крестьянский дом, преобразованный в блиндаж

На указанном расстоянии тридцать ярдов от летней церкви во время моего детства стоял скотный двор, а дальше была небольшая избушка – колхозный курятник. «Дом священника почти напротив церкви через дорогу. Блокгауз был построен как раз перед боем и стоит на берегу речки, охраняя мост, около двадцати ярдов впереди дома священника. Это тридцать ярдов позади моста, а перед первой линией домов Верхнего Тулгаса простирается на сто ярдов к реке поле, лишенное покрова.

Задняя часть центрального села находится на вершине горы. Поверхность земли имеет почти незаметный ряд складок и достигает неглубокого оврага. Чуть дальше него, возможно, двести пятьдесят ярдов, еще одна группа хижин, известных как Нижний Тулгас. У этого оврага канадцы построили огневые позиции для своих двух полевых частей, которые в течение первых сражений были единственной артиллерией для защиты Тулгаса».

На самом деле то, что интервенты называли центральным селом или Центральным Тулгасом состоит из пяти деревень, стоящих на расстоянии от двухсот до пятисот метров друг от друга. Нижний Тулгас – это две деревни за Булановским ручьем, расстояние между ними двести метров. Верхний Тулгас – тоже две деревни Малое Коноваловское, Большое Коноваловское, но они практически слились, границей между ними был малозаметный ручеек. Думаю, что к Верхнему Тулгасу Кудахи относит и Дмитриевскую, называя ее «первой линией домов Верхнего Тулгаса». Деревня Гляденово (Дмитриевская) расположена на левом берегу реки Тулгас, но стоит около леса, поэтому была вне линии обороны интервентов,

В наших двинских деревнях не принято было называть местоположение относительно сторон горизонта. Ориентиром была Двина, все, что расположено выше по течению, было верхом, а ниже по течению – низом. Отсюда и названия Верхний Тулгас и Нижний Тулгас.

Далее Кудахи указывает расстояния в милях между отдельными деревнями, до опушки леса и до противоположного берега реки. Указано правильно, но сейчас расстояния до опушки леса сокращаются, лес наступает на деревню, поля зарастают лесом, особенно в ее северной части. Из Заостровья в Тулгас дорога идет через лес (волок), затем около километра между полями. Из трех блокгаузов, расположенных на краю деревни эта местность хорошо просматривалась и простреливалась.

«Лес отступает почти половину мили перед Верхним Тулгасом. От Верхнего Тулгаса до Нижнего Тулгаса полные две мили. От центра собственно Тулгаса до Нижнего Тулгаса три четверти мили. На лесном фланге земля расчищена, и это пространство колеблется от трехсот до менее, чем шестидесяти ярдов. Этот зазор наибольший напротив верхней деревни. В нижней деревне сужается, пока в тылу деревья не приближаются к дороге, которая ведет обратно в Березник и Архангельск, предоставляя отличную возможность сокрытия и внезапного нападения врага, который будет иметь выносливость, смелость и мужество пройти через глубокие болотистые леса. Слева Двина растекается вширь на две мили. Напротив задних сел речные берега высокие и крутые, почти отвесные, но у передних сел на ровной площадке уровень находится всего в нескольких футах выше воды. Через реку нет ни малейших признаков покрова. Шансов на сюрприз с этой стороны практически нет, Двиной, как источником опасности, можно пренебречь».

Красные части попытались освободить Тулгас через неделю после освобождения Сельцо.

Из хроники Н.Я.Вощикова: «В ночь на 22 октября наша боевая колонна в составе: трех рот Коммунистического батальона, двух рот отряда Фукса и Конного отряда Хаджи – Мурата предприняла обход передовых позиций противника, и заняла деревню Верхний Конец Тулгаса. После проведенного боя с трофеями и пленными возвратились на свои позиции в Нижнем Сельце».

Верхний Конец Тулгаса – это деревни Бор и Гагаршина, где у интервентов был только аванпост, который по инструкции они должны были оставить при нападении наших и укрыться за основной линией обороны на левом берегу реки Тулгас.

О событиях в Тулгасе в октябре 1918г. Д. Кудахи писал: «После отступления из Сельца, практически не было времени для тактического анализа ситуации, для строительства временных редутов на лесном фланге и у моста, имеющего ключевое значение, когда вражеские канонерки открыли огонь по нашим позициям, и в течение трех дней шла интенсивная бомбардировка.

На третий день в сумерки обстрел усилился, а когда наступила ночь, раздался грохот многих винтовок и бешеные вопли из леса. Войско большевиков напало на центральные деревни.

Но даже при преимуществе ночной атаки и перевесе по численности, чтобы добиться успеха, требуются более точные знания о позиции противника и самый жесткий контроль со стороны командиров. Большевики не были тщательно подготовлены в эти первые дни, хотя позже они показали впечатляющие военные навыки и максимальное сотрудничество между офицерами и солдатами.

Свинец визжал в воздухе в нескольких футах над головами невредимых американцев, которые с пулеметами Льюиса скрывались в блиндаже в точке вражеского натиска и развернули их на собравшихся в кучу большевиков, вырубая их, как скот в убойном загоне. Один американский рядовой, размахивая автоматическим ружьем от бедра, стрелял, пока не образовалось полукольцо лежащих ничком тел, некоторые из них в пятнадцати ярдах от него.

В разгар борьбы канадцы открыли огонь из своего орудия и поливали леса шрапнелью. В то время, как пулеметы Льюиса сеяли смерть впереди, шрапнель угрожала смертью сзади. Наступавшие толпились в темноте, как овцы. Стрельба закончилась, когда ликующие боевые крики сменились на умоляющие крики о пощаде и стоны раненых.

По сигналу канадское орудие прекратило стрелять, и Королевский шотландский полк пошел в наступление. Дезорганизованные большевики, охваченные слепым животным страхом, потеряв всякое подобие порядка, спасались бегством в лес».

Еще одно воспоминание интервентов: «23 октября произошла битва возле Тулгаса, – записал Л. Флеминг из роты A 310-го инженерного полка США, – Королевские шотландцы и американцы отбили большевиков после того, как были окружены. Битва длилась несколько часов. Мы работаем над проволочными заграждениями под аккомпанемент большевистских военно-морских орудий весь день».

Дата Л. Флемингом, видимо, указана неправильно, т.к. его сослуживец Б. Бергстром был награжден Британской военной медалью «за храбрость в Тулгасе, Северной России 21 октября 1918 года, а также за героизм, проявленный во второй битве под Тулгасом (11 ноября 1918 года)».

Как видно из наградного листа, англичане ноябрьские бои называют «второй битвой под Тулгасом», игнорируя другие попытки наших войск освободить деревню, хотя и с той, и с другой стороны есть воспоминания, что такие попытки были.

Но освободить Тулгас в октябре не удалось.

Ноябрь 1918г

Интервенты не только строят оборонительные укрепления, отражают атаки нашей армии, но и проводят в Тулгасе аресты советских активистов.

В архиве я нашла воспоминания уроженца Тулгаса Петра Алексеевича Киткина «Об аресте на родине в Тулгасе, отправке в архангельскую тюрьму, на Мудьюг и заложником во Францию». Видимо, это черновик статьи с редакторскими правками. Статья Киткина «В лапах белых тиранов» была опубликована в 1924 г.

П. А. Киткин был членом Архангельского Горисполкома. После эвакуации из Архангельска он не уехал в Котлас, как другие партийные и советские работники, а остался с семьей дома в Тулгасе. 1 ноября интервенты его арестовали.

Арестовать должны были и Председателя Волостного Совета Алексея Андреевича Малкова. Но ему удалось избежать ареста только благодаря хладнокровию и выдержке. Враги узнали, что он должен прийти домой в деревню Нероновскую (Нижний Конец) и решили устроить засаду.

Когда Алексей вошел в дом и увидел сидящих за столом вооруженных людей, он спокойно спросил у матери:

– Алексей дома?

– Да вот, сами ждем его.

– Ну, тогда я позже приду.

Алексей развернулся и вышел из дома.

Наш отец слышал эту историю от родственников А.А.Малкова. Больше всего его поразило самообладание матери Алексея Андреевича.

В ноябре продолжается строительство оборонительных укреплений. «С помощью русских мы поставили 13 блокгаузов и ограждение из колючей проволоки, – записал в своей армейской книге упомянутый выше Л. Флеминг, – 10 ноября был первый выходной день, считая с 4 октября».

4 октября началось наступление нашей армии. Заняв на левом берегу деревни Сельцо и Заостровье, наши части не продолжили наступление. По воспоминаниям А. Клевядо, воевавшего в отряде Хаджи Мурата, после взятия деревень Сельцо и Городок «отряд несколько дней отдыхал». А интервенты в это время без отдыха строили укрепления.

Северная Двина той осенью встала в октябре, а потом снова очистилась ото льда и наша флотилия вернулась на линию фронта.

Следующую попытку разбить интервентов в Тулгасе Красная армия предприняла 11 ноября. Так совпало, что именно в этот день закончилась Первая мировая война.

А.А.Самойло (бывший генерал-квартирмейстер царской армии, в ноябре 1918 г. начальник штаба, затем командующий 6-й армии РККА) в своей книге «Поучительный урок» сообщает, что начальник штаба Котласского района Лисовский, решивший атаковать деревню с фронта и обойти с фланга, использовал просчет противника, считавшего лес непроходимым. Подход к канадской батарее был не укреплен, для прикрытия поставлен лишь один пулемет.

В 1922г. в «Военном вестнике» издательства «Красная звезда» была напечатана статья «Последствия небрежной службы на заставе». Автор В. Д. Цветаев (бывший поручик царской армии, будущий командарм, Герой Советского Союза, генерал-полковник) командовал в том бою головной колонной.

«В октябре 1918г. на Северо-Двинском направлении англичане занимали сильно укрепленные позиции по обоим берегам Северной Двины: на левом в районе реки Тулгас и правом – реки Топса. Тулгасский или левобережный район, куда входило девять деревень, имел вид городка, обтянутого двумя рядами проволочных заграждений параллельно которым через каждые четыреста шагов шли пулеметные блокгаузы. С севера и востока граничил непроходимый лес с болотистой незамерзающей почвой. Естественные условия и богатая техника англичан превратили Тулгасскую волость в нечто неприступное. Район правого берега Сев. Двины (по реке Топса) по природным условиям был недосягаем. Невыгодность занимаемого нами положения была огромна, – мы находились на таких позициях (район деревни Селецкое), что вряд ли могли удержаться на них при самом незначительном ударе. Отходить назад – значило уступить противнику большую и густонаселенную территорию, выдвигаться вперед – значило очутиться в условиях еще более худших. Выход подсказывался самой обстановкой, – надо очистить от англичан Тулгас и Топсу.

Рекогносцировка местности установила, что от дороги между Тулгасом и дер. Филинской имеется тропа, проходимая пехотой и выходящая в тыл Тулгасской волости. Решено наступать.

План действий выразился в следующем: в операции участвуют две пехотных колонны (500 штыков) и одна четырех орудийная 3-дм. батарея. Первая колонна, или обходная (300 штыков при десяти пулеметах Кольта), выступает по походной тропе и, выйдя на линию Тулгасской волости, делится на две части, одна остается для действия во фланг и другая продолжает движение для выхода в тыл. Вторая колонна (200 штыков) и батарея атакует с фронта. Удар с фланга, фронта и тыла должен быть согласованным и одновременным. Начало атаки зависит от времени выхода в тыл англичанам. На правом берегу Северной Двины ограничиться демонстрацией.

Сосредоточение сил в Филинской прошло незаметным для англичан и последние не подозревали нашего перехода в наступление. С рассветом обходная группа выступила из дер. Филинской и, пройдя две с половиной версты по дороге Филинская – Тулгас, свернула на обходную тропу. Дабы не быть открытой английской разведкой, в сторону Тулгаса была выслана сильная разведывательная партия. Повернув на обходную тропу, колонна потянула за собой связь, оставляя промежуточные станции через каждые одну – две версты. С проходом колонны для охраны тропы была выставлена сильная застава и велась разведка. Вечером того же дня наши разведчики обстреляли разведку англичан, направлявшуюся из Тулгаса на Филинскую. Англичане отошли, не придав значения нашей разведке, считая ее за обыкновенную, производимую нами ежедневно.

К 24 часам начальник обходной колонны передал по телефону, что выходит на линию Тулгаса, что дорога очень тяжела, люди сильно устали, и он останавливается для отдыха. С рассветом колонна продолжала движение, разделившись на два отряда, и к четырем часам достигла конечного пункта. К этому же времени колонна, действующая с фронта, заняла исходное положение. Англичане ничего не подозревали, и наше развертывание с тыла и с фланга оставалось незамеченным. В пять часов начальник обходной колонны передал, что он готов к атаке и просил открыть артогонь. Батарея выпускает несколько очередей и в тылу англичан слышны пулеметы и глухое ура. Колонна с фронта стремительно переходит в атаку и, слыша свои пулеметы в английском тылу, быстро подходит к проволочным заграждениям. У англичан замешательство, они бросают блокгаузы и убегают в центр укрепленного городка за реку Тулгас. Наши части, заняв две деревни – Дмитровскую и Кочетовскую, взяв несколько пленных, продолжают движение вперед и, подойдя к реке Тулгас, залегают: противоположный берег реки Тулгас, опоясанный целым рядом блокгаузов, встретил цепи ураганным пулеметным огнем и не допустил форсирование реки, а единственный мост был взорван, броды неизвестны.

Засновали английские аэропланы, сбрасывая бомбы и мины: чувствовалось, что противник в большом недоумении и растерянности.

Связь с обходной колонной перестала действовать, донесений не было, и вспыхнувшая ненадолго пулеметная стрельба на фланге англичан прекратилась совершенно, в тылу же пулеметы работали с удвоенной энергией. Несмотря на то, что левый фланг цепей наступающих с фронта огибал реку Тулгас и, казалось, должен был иметь связь с отрядом, действовавшим во фланг, но таковой не было, и посланные люди для связи не могли найти отряда. Возникала мысль, что с фланговым отрядом обстоит не все благополучно. Время шло, но положение оставалось без перемен и только перед сумерками вместо ожидаемой работы телефона стали приходить отдельные люди из отряда, действовавшего во фланг, и рассказали самые невероятные вещи, что наши подошли под самые проволочные заграждения и были буквально перебиты из пулеметов, что нашего брата побито «видимо невидимо»; это «видимо-невидимо» и вид людей, не имевших ни одной царапины, говорил, что отряд разбежался, не выдержав огня.

Вечером наша разведка обнаружила тропу, начинавшуюся от болота, что примыкало к верховью реки Тулгас и шедшую непосредственно в район Тулгасской волости. Неудача флангового отряда, отсутствие связи с обходной колонной и обнаружение новой тропы, для охраны которой требовались люди, ставили в затруднительное положение наступавших с фронта. Наступившая темнота окончательно остановила развитие дальнейшей операции, и командованием было решено в течение ночи добиться связи, подтянуть небольшой резерв, наскоро собранный из людей всех родов оружия и, усилив свой левый фланг, с рассветом атаковать левым крылом. Ночью для охраны вновь найденной тропы была выставлена отдельная застава при двух пулеметах.

К двум часам подошел резерв и восстановлена связь с обходной колонной, начальник которой доносил, что после захвата в свои руки деревень Нероновская, Булановская, Карповская в виду наступающей темноты должен остановиться и с рассветом атака продолжится. Необходима помощь с фронта дабы оттянуть на себя часть сил.

К 3 часам было замечено большое лодочное движение по Северной Двине с левого берега на правый; по показаниям пленных это отъезжали офицеры, не желавшие попадать в плен большевикам. Вспыхнуло большое зарево (горели продсклады). Настроение наших частей было прекрасное, казалось, что победа за нами и медлить нельзя. В четыре часа левый фланг наступающих с фронта готовился атаковать, как в тылу его затрещали пулеметы, появились раненые и убитые – атака была сорвана. Первое, что можно предполагать – обход по неизвестной нам дороге, но скоро выяснилось, что на опушке леса, на той тропе, куда выставлялась отдельная застава, оказался английский отряд. Положение становилось критическим, о продолжении атаки и думать не приходилось, свободных сил для сохранения равновесия не было и оставалось оттянуть свой левый фланг назад. Среди красноармейцев распространились тревожные настроения, инициатива ускользала из рук весьма быстро, а начальник обходной группы доносит, что его атака успеха не имела и что в тылу появились свежие силы англичан, подошедшие за ночь на поддержку Тулгасского гарнизона. Англичане понемногу развязывали себе руки и, не теряя времени, довольно значительно усилили свой отряд, находящийся в тылу группы, наступающей с фронта, решив отрезать нас от единственной дороги отступления, и затем, выдвинувшись на дорогу Тулгас – Филинская, закрыть выход обходной колонне.