Полная версия

Марина Цветаева. Нетленный дух. Корсиканский жасмин. Легенды. Факты. Документы

Мы шли по серой тропинке на горку. Наверху была большая церковь, очень красивая под голубым небом и длинными облаками. Когда мы подошли, то увидели, что церковь была заперта. Мы на нее перекрестились и сели на ступеньки. Марина сказала, что мы сидим, как нищие на паперти.

Вокруг было далеко, но не подробно видно, потому, что там был легкий туман.

Я стала разговаривать с Мариной, но она сказала, чтобы я не мешала ей и пошла поиграть. Я не захотела играть, а захотела рвать цветы. Вдруг я увидела, что под ногами у меня растет клевер. Там перед ступеньками были ровно уложенные старинные камни. Каждый из них был в темной рамке из клевера. Если посмотреть на эти камни внимательно, то на них были полосы и узоры и получались настоящие картины в зеленых рамах. Я села на корточки и стала искать четырехлистник Марине на счастье. Я искала так долго, что у меня зашумело в ушах. Когда мне захотелось уйти, вдруг я его нашла и так обрадовалась, что испугалась. Я бросилась к Марине и подарила ей свою добычу. Она обрадовано рассмотрела мой четырехлистник и спросила, где я его нашла. Я сказала. Она поблагодарила меня и положила его засушить в записную книжку». (Ариадна Эфрон. Из детского дневника. «Четырехлистник», август 1918 года.)

«Птенец светловолосый в объятиях пленительных мечты». Первые эпизоды трагедии

Но в счастливую, наполненную магией слов и впечатлений, почти волшебную жизнь девочки постепенно разрушающе проникал мятежный дух времени. В доме покойного дедушки Ивана Владимировича и дяди Андрея, сводного брата «мамы Марины» в Трехпрудном переулке, с 1914 года, с начала войны с Германией, знала Аля, размещался госпиталь для раненных солдат, а в театре – студии Павла Антокольского, который Аля с неугомонною Мариною часто посещали, то и дело разыгрывались спектакли в пользу лазаретов и детей сирот. Театр, кстати, произвел на чрезвычайно эмоциональную Алю совершенно неизгладимое впечатление. Позже, на склоне дней, она вспоминала об актерах и театральной студии :

«Как же все они были милы, как прелестны молодостью своей, подвижностью, изменчивостью, горячностью ее, и ее же серьезностью, даже важностью – в деле. А дело их было – игра. Игра была их, взрослых, делом! – я притихала в углу, чтобы не услали спать, и смотрела на них с полнейшим пониманием, петому что я, маленькая, тоже играла, и тоже в сказки, как и они. Приобщенная обстоятельствами к миру взрослых, я быстро научилась распознавать их, незаметная им..

…Гости наши – актеры и чтецы – всегда кого-нибудь приводили к нам или от нас уводили, и старинная полутора – этажная квартира наша, с внутренней лестницей, вся превращалась в движение, становилась сплошной лестницей, по которой, подобно библейским ангелам из «Сна Иакова», сновали студийцы. Зимой мы жили внизу, в самой теплой – и темной – из комнат, а летом перебирались в почти чердачную, длинную, узкую клетушку с единственным, но зато выходившим на плоскую кровлю соседнего флигеля окошком. Комната эта стала Марининой любимой, потому что именно ее когда-то выбрал себе Сережа. (* отца и мать, по давней детской, восхищенно – равной привычке Аля часто называет просто по имени – автор.)

«Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!Взойдите: гора рукописных бумаг…– Так! – Руку! – Держите направо!Здесь лужа от крыши дырявой.Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук,Какую мне Фландрию вывел паук.Не слушайте толков досужих,Что женщина может без кружев…» —писала Марина в те годы.. И точно – каких только «кружев» не плели тут голоса, и каких только голосов не слыхал этот чердачный дворец, – каких споров, разговоров, репетиций, декламации, каких тишайших шепотов! Все были молоды и говорили о театре и о любви, о поэзии и о любви, о любви к стихам, о любви к театру, о любви вне театра и вне стихов…

А какими Жар -Птицами пролетали в этих вечерних разговорах волшебные слова и имена: «Принцесса Брамбилла» и «Адриена Лекуврер», «Фамира Кифаред» и «Сакунтала», «Принцесса Турандот» и «Чудо Святого Антония», «Гадибук» и «Потоп»

1.

Фамилии Станиславского и Вахтангова, Таирова и Мейерхольда звучали сегодняшним днем, произносимые с не устоявшимся восторгом или досадой текущего часа…

Иногда и меня брали в театр; помню «Адвоката Пателена» в каком-то помещении Зоологического сада, в непосредственной близости к клеткам с хищниками; помню, в Художественном, зачарованных детей, которых звали бубенцовыми именами Тильтиль и Митиль; помню, как Сахар ломал свои сладкие пальцы, как Хлеб, вздыхая, вылезал из дежи, как появлялись и растворялись в розовато -зеленоватом конфетном свете рампы Бабушка и Дедушка.* (*персонажи пьесы – автор.)

Помню гибкие и вместе с тем угловатые фигуры, метавшиеся по маленькой сцене особняка в Мансуровском переулке, яркость условных костюмов, патетические образы бледных прекрасных женщин с распущенными, почему-то всегда черными, волосами, заламывавших свои прекрасные бледные руки… " (Ариадна Эфрон. «Страницы воспоминаний. Из самого раннего». )

Но кроме театрального, стихийного, книжного вихря, пребывала маленькая Аля в вихре и всех иных забот Марины, в вихре всех непомерных ее увлечений, страстей, домашних дел..

Еще совсем маленькою крохой девочка то и дело заботливо укрывала коричнево – золотистым пледом ноги отца, читающего в кресле толстые тома разных университетских дисциплин, старательно училась мерить ему температуру, осторожно несла для него из кухни стакан горячего молока с корицею и медом, словно затвердив восприимчивой душою строки, давно написанные, предчувствованные, матерью и выражающие суть характера Сережи Эфрона и суть ее (да и Алиного, пожалуй! – автор.) отношения к нему:

Будь вечно с ним: пусть верности научатТебя печаль его и нежный взор.Будь вечно с ним: его сомненья мучат.Коснись его движением сестер…(«Следующей»)В этих стихах вновь повторяется тот самый мотив, о котором говорилось уже выше. Просто он звучит резче. Если его услышать и чуть над ним задуматься, как говорят поэты, «не спеша приклонить к нему ухо», то многое становится понятным в цветаевском, семейном, «волшебно очерченном, зачарованном кругу». И как жаль, что этот ключ – камертон, попал в руки не к нам, читающим, бредящим стихами и строфами, обрывками жизни и строк писем и дневников Поэта, и даже не к современникам, дышащим и живущим рядом с Мариною и как – то близким ей по Духу, а канул в леденящую пустошь «красномосковского безвременья» и разомкнулся лишь в холодных руках расчетливых и невидимых, – увы, и до сей поры, ибо – совершенно безлики! – авторов многоактной, тщательно срежессированной пьесы жизни Поэта. Пьесы трагической, изломанной, непредсказуемой в ответвлениях сюжета и тем, жесткой, не похожей на драмы Софокла, Эврипида и Орестея, которые она так любила читать в юности, да и позднее.. Не похожей. Вовсе. Потому что эта «живая пьеса» – гораздо страшнее! Вернемся же к ее начальному ее действию, читатель!

…Маленькая Аля часто в те годы брала в руки листки отцовских писем из больницы*, (*чахотка, тлевшая в нем, время от времени вспыхивала слабым пожаром, и вновь начиналось обострение губительного процесса, несмотря на всю тщательность домашнего ухода – автор.), чтобы «прочесть» их заплаканной Марине, даже когда еще не знала твердо всех букв. Письма эти она читала совсем «по – своему»: прижимая их к груди, ходила по комнате, ласково что то бормоча и беспрерывно подбегая к матери, чтобы погладить ее по щеке, волосам, потрогать пальцами мягкие губы. Так всегда делал отец.

Марина сдержанно улыбалась ласке сквозь грусть. И за разговорами с дочкой забывала о тревоге за своего другого «вечно большого ребенка, больше сына, нежели мужа.» (В. Швейцер, «Быт и бытие Марины Цветаевой». ) Когда же у Али не получалось совсем утешить мать, она просто давала ей в руки огромного светло – серого, пушистого кота Кусаку, любимца, с которым вместе росла. Марина погружала лицо в мягкую шерсть, кот успокаивающе мурлыкал – совсем похоже на старую музыкальную шкатулку. Слезы высыхали. Огонек сине – хрустальной люстры притушено мигал, создавая на потолке причудливые узоры – тени, а притихшая Аля доверчиво засыпала на плече няни, несшей ее наверх, в детскую, по певуче – скрипучей опасной для детских ножек лестнице. Не о чем было беспокоиться. Можно было спать. Ведь «Ма – ми» уже не плакала!

«Любовь, как Час Души».. Аля, Сережа и – иные…

Она была бы почти «образцовой дочерью», идеалом, в который Марина жадно, безостановочно, вкачивала «всю себя», то, чем она жила и дышала, весь свой огромный, безмерный Мир. Была бы….

Если бы иногда не дралась самозабвенно с приходящим в гости двоюродным братом Андрюшей или другими мальчиками во дворе, не бегала вприпрыжку по двору с палкой, отрывая кармашки и пуговицы на нарядных платьицах, и не гасила беспомощно – яростными слезами вспыхивающую где то в середине крохотного сердечка и жегшую ее неустанно, ревность, которую она не могла осознать! Поняла позже.

Находившемуся всегда в центре требовательного, неустанного, страстного внимания такой матери, какою была Марина, такому ребенку, как Аля, очень трудно было делить ее с другими, увы…

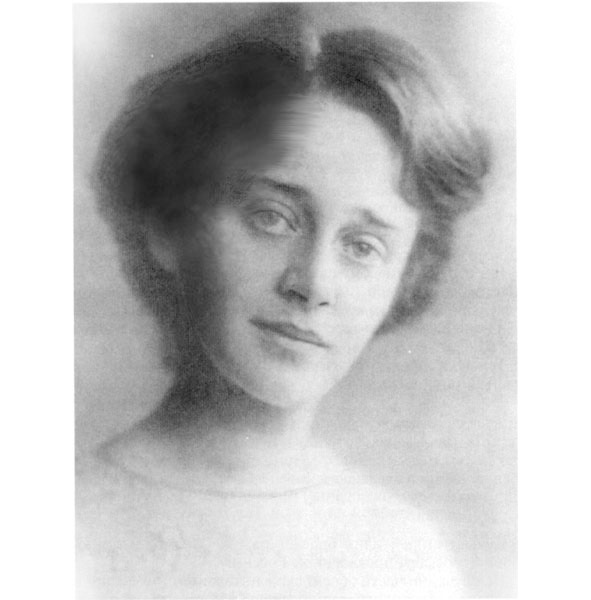

Софья Яковлевна Парнок в годы знакомства с Мариной Цветаевой.

Непрошенный пожар в сердечке вспыхивал чаще всего, когда они с Мариной ходили в гости и Аля кормила с ладони орехами проказливую обезьянку Софии Парнок, подруги Марины, с которой та часами просиживала в гостиной, читая ей стихи или споря взахлеб о поэзии. Две одинокие их души, родные в раннем сиротстве, как то очень быстро сошлись, вспыхнули, переплелись, загорелись.. Может быть, со стороны Софии Яковлевны Парнок это и было нечто больше, чем просто – дружба, но Марина, с головой окунувшись в душу подруги, и мгновенно разгадав или исчерпав ее едва не «до дна», уже знала о скором «уходе души» и уже заранее создавала ей как бы «поэтический реквием» – цикл стихотворений «Подруга».

Да, Аля не понимала тогда еще полностью своего странно – взрослого чувства, да и нельзя было никак ей обижаться на красивую, обаятельную, всегда – немного грустную – одолевали болезни, – и внимательную к ней Соню, тем более, что та очень Алю любила и баловала без конца: то вкусным печеньем, то книжками с яркими картинками, то занимательным разговором, то игрою на фортепьяно веселых детских песенок.

Но как же часто из прохладной Сониной гостиной с низкими потолками и мебелью красного дерева, хотелось синеглазой девочке, с закушенной от ярости и тайной боли губою, стремительно выйти на простор московских переулков и аллей, и, держа за руку свою, только свою, безмерно любимую Марину, снова одной разговаривать с нею, снова всецело владеть ее вниманием, душой, сердцем, зная, что никто уже не будет следить за ними внимательным, чуть обиженным и тоже – ревнивым – взором!

Вспыльчивая, но легко отходившая от обид, дочь не знала еще, что обожаемую маму Марину просто нельзя спасти от безмерности ее чувств и от безмерности восприятия Мира!

Тонкое чутье девочки подсказывало ей только, что порывистая, стремительная, часто уходящая вглубь себя, не признающая ни в чем и ни в ком» облегченно – глупого» золотоволосая ее, зеленоглазая, «фея строчек и букв» «Ма – ми» способна увлекаться беспрестанно, любить – многих, в любви на первое место неизменно ставя – Душу, все грани ее, очерк ее крыльев, иногда едва – едва заметный. Жаром своей собственной безмерной поэтической Души стремилась Марина дочертить контур этих крыльев, сделать его более ясным, и не ее вина, что крылья любимых душ не желали впитывать ее жар, поднимающий их ввысь, и часто опадали, так и не раскрывшись полностью! Тогда Марина отчаянно страдала от разочарований и еще глубже уходила в себя, писала ночами строки, в которых маленькой Але еще не все было понятно:

Безумье – и благоразумье,Позор – и честь,Все, что наводит на раздумье,Все слишком есть —Во мне. – Все каторжные страстиСлились в одну! —Так в волосах моих – все мастиВедут войну!Я знаю весь любовный шепот,– Ах, наизусть! —– Мой двадцатидвухлетний опыт —Сплошная грусть!..Не было понятно все до конца в «необыкновенной Марине» и мужу, обожаемому «Сереженьке».

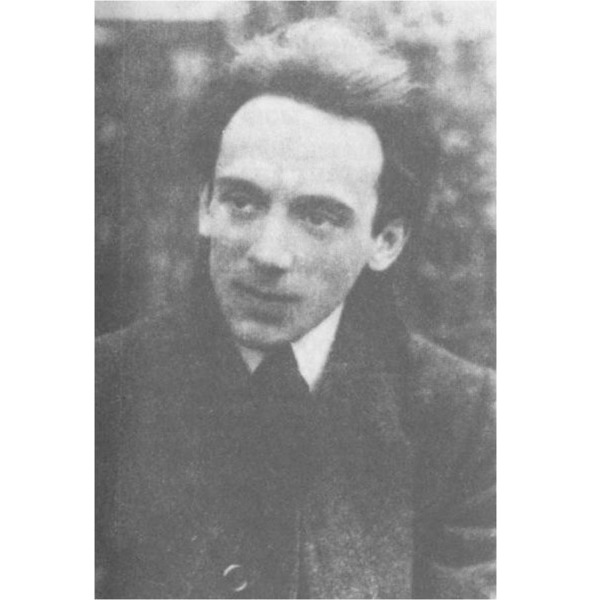

Петр Яковлевич Эфрон в год смерти.

Ее страстное поглощение дружбой с невесть откуда возникшей на ее пути Софией Парнок, ее болезненное чувство нежности к умиравшему от туберкулеза в Москве его собственному старшему брату, Петру Яковлевичу, (Марина ухаживала за ним, не отходя, до самой его кончины, и тоже посвятила ему цикл стихов. – автор.) повергало Сергея Эфрона, вообще – то никогда не выплескивающего своих эмоций наружу, романтичного, немного нерешительного, погруженного в себя и свои мысли, но при всем этом страстно – ревнивого и болезненно страдающего от вечно кажущегося ему недостатка внимания со стороны семьи (тоже, вероятно, – большой комплекс раннего сиротства – автор.) в полное отчаянье, и толкало к решительным, не совсем обдуманным шагам. Едва закончив первый курс университета, он подал прошение о приеме добровольцем в армию, и был призван на фронт, сначала в качестве с санитара в лазарете, а потом – и слушателя школы прапорщиков……Он не мог объяснить себе строки писем мятежной Марины к разным людям.. Они лились рекою эти письма, и сколько же в них, в самом деле было от моря, от реки,: бурлящей, нежной, стремительной, бурной, непредсказуемой, манящей, загадочной.. А вроде и воды прозрачны, и каждое волнение души – видно. И рука с обручальным кольцом покойно лежит на его плече и взгляд зеленых глаз, темнеющих по вечерам как изумруды, все также внимательно – тревожно устремлен на него. Но, боже мой, эти странные строки, как они его изводили!

«Я ушла в семь часов вечера, а сейчас одиннадцать утра – и все думаю о Вас, все повторяю Ваше нежное имя (пусть Петр – камень, для меня Вы Петенька. Откуда эта нежность – не знаю, но знаю куда – в вечность <…>. Слушайте, моя любовь – легка. Вам не будет ни больно, ни скучно, я вся целиком во всем, что люблю. Люблю одной любовью – всей собой – и березку, и вечер, и музыку, и Сережу, и Вас. Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлебывающемуся: «ах!"… Вы для меня прелестный мальчик, о котором – сколько бы не говорили – я ничего не знаю, кроме того, что я его люблю.. (Письмо М. Цветаевой – П. Я. Эфрону от 10 июля 1914 года. Москва.)

Но прозы было мало, была еще и поэзия:

Великолепные глаза —Кто скажет – отчего – прищуря,Вы знали – кто сейчас грозаВ моей лазуриВаш рот надменен и влекущ,Был свет и было все понятно.И солнце сквозь тяжелый плющБросало пятна.(« Прибой скурчавился у скал»)

Фамильное захоронение семьи Эфрон на отдельном участке Ваганьковского кладбища. Вместе с Петром Яковлевичем похоронены его сестра и брат.

Гроза «в лазури души», в конце концов, могла быть просто – поэтическим образом, и из – за этого вовсе не стоило терзаться.. Но Марина так серьезна во всем, чем увлечена, так решительна. В отличие от него, всегда болезненного, всегда сомневающегося и всегда – восторженного. Сергею, порой, казалось, что она скрыто посмеивается над тем, что он живет «вполшага», и сама, будто бы показывает ему, как нужно жить"в полный шаг», в полное дыхание и не бояться безудержной нежности, растущей в душе. Как тропический, благоуханный цветок.. Странно, будто сговорившись, они одновременно пишут письма Лиле Эфрон – сестре и золовке. Строки почти параллельны, почти лежат в одной плоскости, но странно непересекаемы, хотя и то и другое письмо – крик души:

Сергей: " Каждый день война разрывает мне сердце. Если бы я был здоровее – я давно был бы в армии. Сейчас опять поднят вопрос о мобилизации студентов – может быть и до меня дойдет очередь? (И потом, я ведь знаю, что для Марины это – смерть!)

Марина словно вторила ему, отчаянно и резко, короткостью и горечью фраз. В них, несомненно сквозила острая боль непонимания. Внутренне она начинала сходить с ума:

«Лиленька!

Приезжайте немедленно в Москву. Я люблю безумно погибающего человека и отойти от него не могу – он умрет. Сережа хочет идти добровольцем, уже подал прошение. Приезжайте. Это – безумное дело. Нельзя терять ни минуты.

Я не спала четыре ночи и не знаю, как буду жить… Верю в Вашу спасительную силу и умоляю приехать. Остальное при встрече. МЭ.»

Эти две слитные буквы подписи именем мужа опрокидываают все возможные доводы в пользу измены, и невозможные – тоже. Утихомиривают буйство всех возможных и невозможных сцен ревности, которые разыгрывались в тишине комнат на Большой Полянке или прямо у постели Петра Эфрона – глазами, жестами, поворотом головы…

Аля не знала, тогда, что происходит, не понимала вовсе, ей было только три неполных года, но через много лет, разбирая записи матери, она найдет письмо к Петру Эфрону, почти последнее, – через несколько дней он умер – и поймет ту головокружительную бездну сердца, пропасть нежности, пучину любви, в которую вечно, всегда, непрестанно погружена была Марина, при знакомстве ли, дружбе ли, просто ли – встречах, ибо, поистинне неуемною была ее жажда погружения в Человека, в его внутренний мир, в паренье его крыльев над землею, в его страдания, переживания, улыбки, во все ноты его Духа, даже едва слышные. И совсем, совсем не вина Марины была в том, что крылья этих людей, которых она признавала своими, пестовала, берегла, охраняла, взращивала, которым безоглядно, полною мерою, а не по капле даровала – рарывала себя чаще всего оказывались слишком коротки, полет над землею невысок и небрежен, а перья обжигались и плавились на солнце почти тотчас же.. В них было так мало воздушности, воздуха, жажды порыва и прорыва в высь, увы!

Вот эти строки из цветаевского архива:

«Мальчик мой ненаглядный! Сережа мечется на постели, стонет, кусает губы. Я смотрю на его длинное, нежное страдальческое лицо и все понимаю: любовь к нему и любовь к Вам. Мальчики! Вот в чем моя любовь. Чистые сердцем! Жестоко оскорбленные жизнью! Мальчики без матери. Хочется соединить в бесконечном объятии Ваши милые темные головы; и сказать Вам без слов: «Люблю обоих, любите оба – навек! «Петенька, даю Вам свою душу беру Вашу, верю в их бессмертие.. Память, что обжигает меня, сердце, что при мысли о Вас, падает, – вечны… О, моя деточка! Ничего не могу для Вас сделать, хочу только, чтобы Вы в меня поверили. Тогда моя любовь даст Вам силы Если бы не Сережа и Аля, зха которых я перед Богом отвечаю, я с радостью умерла бы за Вас, за то, чтобы Вы сразу выздоровели… Так – не сомневаясь – сразу – по первому зову!» Письмо от 14 июля 1914 года. Цитируется по указанной книге Анри Труайя. «Марина Цветаева». стр. 105 – 106. Личное собрание автора статьи)

Она наивная верила в силу Любви,» по первому зову,» в силу сострадания, в силу непреклонного, непреложного, настоящего человеческого Духа, поднимающего ввысь. Но то, что было для нее абсолютом и истиной, для других оставалось лишь романтизмом, идеализацией действительности, порывом собственных эгоистических желаний и чувствований, порывов и нюансов поэтической Души. Души, которую никто не собирался разгадывать, увы!

Решение Сергея обрести путь Воина ошеломило Марину, привело ее в неописуемую тревогу и ужас, она с трепетом ждала каждой весточки от него с фронта, внушая себе мысли одну за одной хуже: он будет убит, ранен, в тяжелых условиях у него возобновится чахотка! Сергей отлично знал, обо всех ее метаниях и кошмарах ее мыслей, но – взращенное в тщательно затаенной обиде, почти мальчишеское упрямство, гнев себялюбивого ревнивца, гордыня, жажда подвига – взяли окончательный верх в натуре «вечного версальца и пажа». Действительно, не так ли доказывают неверным дамам в старинных романах пылкие рыцари свою правоту?

Но что же было делать ей, этой самой Даме? Сама человек «внушенного сердцем и совестью долга», Марина отговаривать мужа ни от чего не могла, не считала – возможным – вслух, самой, умолять, оставить то, что ей казалось – безумием, хотя и упрашивала, пылко, до дерзости – кажущейся, от отчаяния! – знакомых (например, В. В. Розанова и декана Московского университета, знакомца покойного отца.) предпринять шаги по оставлению Сергея при кафедре университета. Без всякого, разумеется, успеха.

Записанный в петергофскую юнкерскую школу и выпущенный из нее прапорщиком, Сергей Яковлевич, уже в разгар военных действий, попал на фронт. Как воспоминание о той огневой поре его личной биографии, а вместе с нею и – биографии всей семьи, остались сдержанно – сухие строки самой Марины Цветаевой из письма.. Лаврентию Берии в октябре 1939 года, письма, поражающего своим полным отчаянием понятия безнадежности Судьбы и наивностью отчаяния Надежды, вопреки всему очевидному и не очевидному – аресту дочери и мужа, допросам, стоянием в бесконечных очередях на Кузнецком с мешочками тюремных передач!

«Биография версальца и пажа». Письма Марины и Али. Настоящее и будущее

Сергей Яковлевич Эфрон в форме младшего офицера

Добровольческой Армии.

Вот эти строки – биография Любимого, написанная самой пристрастной и самой хладнокровной, самой любящей – ибо Любимый – отвержен и отчаян, оторван от всего! – рукой:

«В Октябре 1917 – ого он, (то есть – С. Я. Эфрон – автор.) только что выпущенный из школы прапорщиков, сражается в Москве, в рядах белых, и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых двухсот человек.

За все Добровольчество (1917 г. – 1920 г). – непрерывно в строю, никогда в штабе. Дважды ранен. Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть, не известно: он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех, кого мог, – забирал в свою пулеметную команду.. В Добровольчестве он видел спасение России и правду..»

Пока Эфрон сражался за трагические, непонятные призраки России и правды, они обе – Аля и Марина – две любящие его без меры! – писали своему Добровольцу в неведомое куда – то, вовсе не надеясь, что письма дойдут, и, словно вторя друг другу, – детская и взрослая Души, – как Сестры….

Аля:

«Милый папа! Я так медленно пишу, что прошу дописать Марину. Мне приятно писать Вам. Часто я ищу Вас глазами по комнате, ища Ваше живое лицо, но мне попадаются только Ваши карточки, но и они иногда оживляются, потому что я так внимательно смотрю. Мне все кажется, из темного угла, где шарманка, выйдете Вы с Вашим приятным, тонким лицом.. Милый папа, я буду Вас бесконечно долго вспоминать. Целая бездна памяти надо мной. Я очень люблю слово» бездна», мне кажется, что люди, которые живут над бездной и не погибают в буре.. И теперь я уже без страха. И, опираясь на мамину руку, я буду жить. Целую Вас от всей моей души и груди. Аля.» (27 ноября 1918 года. Москва.)

Марина:

«Я написала Ваше имя и долго молчала. Лучше всего было бы закрыть глаза и думать о Вас, но я – трезва! – Вы этого не узнаете, а я хочу, чтоб Вы знали. – (Знаю, что Вы знаете!). Сегодня днем – легкий, легкий снег – подходя к своему дому, я остановилась и подняла голову. И подняв голову, ясно поняла, что подымаю ее навстречу Вам..»

Это – одно из последних писем. Потом был долгий обрыв незнания. Молчания. Звенящая пропасть тишины.

Они обе тогда не смогли, просто не посмели написать ему о своем страшном бытовании в Москве, в полуразрушенном, опустевшем, холодном доме в Борисоглебском.

В нем не работали водопровод, отопление, часто гасло электричество, почти не было еды. Но так жили тогда все. И ничему не удивлялись. Разве, после всего, что было, такая – не жизнь – могла как то удивить?!

Ирина и Аля Эфрон. Горькая истина трагедии

Ирина и Аля Эфрон. Две сестрички.

Не написали Аля и Марина своему» отважному версальцу» и о смерти маленькой сестры и дочери Ирины, родившейся в апреле 1917, уже после страшной, окончательной разлуки с Сережей, (* Семья весьма недолгое время, раннюю осень 1916 – ого, провела вместе в Александрове под Москвой, у сестры Марины, Анастасии, и в Феодосии, в Крыму, у Макса Волошина. Потом, по настоянию мужа, уже беременною, Марина возвратилась вместе с Алей в Москву. Ирина, вторая дочь, родилась 3 апреля 1917 года. Сохранились четыре записки Марины для Али из московского родильного приюта – автор.) и умершей в Москве в феврале 1920 года, от голодной слабости.

Марина оставила все это на «потом», для загаданной страстно ею – встречи! И для своей книги: «Земные приметы. Чердачное».