Полная версия

Технология дачного самоуправления

Технология дачного самоуправления

Виталий Скиба

Светлой памяти моей мамы

Скиба Валентины Ивановны —

садовода, Труженика и Романтика,

патриота и Человека – посвящаю

© Виталий Скиба, 2018

ISBN 978-5-4490-8140-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Благодарности

От души благодарю моих учителей, друзей и родных за знания, поддержку и добрый пример.

Отдаю дань ВПЛ ЦК ВЛКСМ «Орлёнок».

Низкий поклон памяти Георгия Петровича Щедровицкого, философа и гения организационно-деятельных игр – за свет Разума и бесценный опыт мыслекоммуникации; а также Виктору Петровичу Юшину, автору системы «Результат» – за введение в храм Мыследеятельности.

Признателен к.т.н. Тимофею Яковлевичу Черепанову за идею территориального самоуправления в дачных массивах, пример Концепции Закона и советы по оформлению книги.

Введение

Вся история человеческой цивилизации – это поиск лучших форм организации. Весомая часть общества российского – садоводы-дачники. Соседство на обособленной территории обрекает и их искать, как взаимодействовать эффективно. Непросто увязать со свободой выбора реальную самоорганизацию сообщества, систему его управления и баланс прав, ответственности и воли его участников. Новый дачный закон с этой задачей не справился: вместо защиты прав дачников работоспособными и справедливыми нормами, он, вопреки Конституции, очертил их взаимодействие лишь рамками СНТ… 1 2 3

В книжке описаны изъяны нынешней модели (до и после 1.01.2019) и пути их устранения – переходом к иному взаимодействию дачников в рамках гражданского законодательства.

Глава 1. Кто в садоводстве хозяин

…у англичан ружья кирпичом не чистят.

Н.С.Лесков

Новичку легко заблудиться в чаще дачного права. Нужно время, чтобы понять суть: имитацией самоуправления приучить в этих гетто к бесправию… Общее собрание даст выбор:

– плыть по течению, как все;

– примкнуть к дачной «царской свите»;

– сменить их власть на свою;

– стать «сепаратистом»;

– бросить всё – и назад, за шлагбаум…

Но и тогда не всякий увидит: дело не в лицах – в самой модели сообщества. Чем же она плоха?

Сладкий обман прямой демократии

Главные в таких товариществах – их общие собрания: «любая кухарка может управлять государством». Но:

– общее участие не цель, а как бы поиск согласия;

– как управлять без желания и способностей? – Голос разума тонет среди эмоций и невежества;

– неявка одних не даёт управлять другим. 4

Новый закон не снял «но» – он подарил правлению «напёрстки»: очно-заочные собрания…

Собрание должно . Для этого нужны: решать

– комфортные условия и порядок на нём;

– время изучить и обсудить вопросы;

– активность и зрелость участников. Кои должны:

• иметь желание и быть способны решать;

• нести ответственность за принятые решения;

• уважать чужие права, прежние решения и Закон.

Постаравшись, условия создать можно – сложнее с участниками ([1], [2], [3]): думать, быть уважаемым и ответственным не заставишь – человек или созрел, или нет… Что ж, собрание обречено? Нет, выход есть: через группы сторонников. Их вес иной: они . А высший орган созывать из их представителей. И здесь свои минусы, но они решаемы: уже договорились 5

– объективность и согласие ценней скорого решения, потому разные мнения важны. Но ; не ища понимания у соседской калитки, не найти его и на собрании

– память избранника о нуждах избирателя коротка. Но . лечится отзывом отданного за него голоса

Для деятельности такого высшего органа требуется:

• формировать его только из представителей (общие собрания оставим малым садоводствам);

• право выдвигать не менее 2-х представителей от каждой из территориальных единиц и единая в сообществе норма представительства;

• распоряжение общим имуществом только через заочное поимённое голосование его собственников.

Согласие в группах поможет их представителям найти общие решения – учтя взгляды, значимые в сообществе.

Правление «под микроскопом»

А что с исполнительными органами товарищества?

Норма негодна для СНТ: его высший орган созывается и по факту управляется исполнительным. Такое положение одни находят неизбежным, пока СНТ – юридическое лицо. Другие же без такого статуса не представляют себе самоуправление [5]. Но в статусе ли дело? Взглянем через управление.

Вроде логично: товарищество – сборище дилетантов; и их не собрать. Пустить дилетанта-председателя в вольное «плавание» – вообще авантюра: шустрый орган из толковых быстро обсудит проблему, подстрахует от ошибок председателя, наметит план, созовёт собрание. Правление должно управлять имуществом общего пользования, своими решениями направляя действия председателя, а он – работников… А по факту? Председатель волю правления и формирует: информируя его, созывая и возглавляя. Председатель решает, созывать ли правление, созывающее собрание. Вдумайтесь: имея под рукой кассу, печать и статус руководителя, Исполнитель созывает Заказчика для… получения задачи и нагоняя. Каков же соблазн этого избежать: играя в начальство, устроить «подчинённым» разнос – или просто саботировать созыв…

По идее, решениям правления надо быть детальнее решений собрания и грамотнее мысли председателя: иначе они без толку. Не частные советы, а … Но тогда правлению быть из универсалов: строителе-коммунально-юристо-финансистов. Если таковой и сыщется, ему бы и управлять, а не быть его воспитателем… Прочие голосуют из солидарности или вредности. Потому ответственный председатель за решением идёт не к дилетантам, а к специалистам: что взять с безответственных? Как и директор в обычной же фирме: наймёт профессионала – с него и спросит; но перед хозяином ответит … Это лишь убеждает: задачи хозяйственные – дело исполнительной вертикали. А иных у Исполнителя и быть не должно. итог голосования сам

Созыв собраний товарищества и хранение их решений – это не технико-финансовые нюансы содержания имущества. Но кому-то это делать надо… Худо, что у этого же органа – и имущество сообщества. И без его помощи дачникам с него не спросить: рычаги созыва собрания у Исполнителя. Потому часты «утери» документов, как попало ведутся собрания и т. д. Теперь у правления есть и «напёрстки»… Самому собранию исполнительный орган не проверить. Через ревизионную комиссию всё решат личности ревизоров: выявить нарушения, затем добиться от правления провести собрание с такой повесткой, а потом ещё и суметь достучаться до дачников в атмосфере, творимой проверяемыми… Какое надуманное нагромождение сложностей с контролем! Бои же рядовых правдолюбцев с «перегибами властителей» – и вовсе сизифов труд…

Искушаемое безнаказанностью и влиянием на собрание, полезное лишь для его созыва, правление является:

– непредставительным для задач стратегических;

– некомпетентным в задачах тактических;

– ведущим безответственным органом сообщества.

«По решению высшего органа товарищества… полномочия… действующих органов товарищества могут быть досрочно прекращены , ……» (п.2 ст.123.14 ГК РФ [4]). в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей неспособности к надлежащему ведению дел

О «раздельной подаче блюд»

Управлению в садоводствах нужна оптимизация:

• . От первых зависит деятельность высшего органа, потому они должны быть его частью; вторые важны умением заниматься хозяйством. Первые организуют вторым постановку задач и принятие от них отчёта. Разные цели – разные органы. Чтобы не злоупотреблять положением, работающий в исполнительном органе вести собрание не должен (новый же закон ставит Исполнителя над Заказчиком – подписью под протоколом собрания: п.20, 25 ст.17 [6]). Отделить организаторов собраний от решающих хозяйственные задачи

• . Работа собрания высшего органа стандартна: его процедуру следует задать законом; и роль его председателя – техническая. Роль же руководителя исполнительного органа, планирующего и реагирующего по ситуации, определяющая. Структура должна соответствовать вектору управления… Органам управления – разную структуру: исполнителям – руководителя; дачникам – самоорганизацию защитников их интересов

• . Включить его в функции ревизионной комиссии. Обязать органы МСУ к присутствию на собрании высшего органа; дать право на таковое представителям гражданского общества. Нужен надзор за исполнением органами закона и устава

• – «страховка» от некомпетентности: через право исполнительного органа не исполнять незаконное решение высшего до разрешения спора в суде. Договор (типовой) принудит стороны к ответственности. Нужен фильтр решений, принятых высшим органом сообщества

Таковы контуры реформы товариществ… Увы, не устраняющей главного: неравноправия там дачников.

Между двух парадигм

Садоводческое товарищество сегодня – торжество формулы «кто раньше встал, того и тапки». Это управление землями и имуществом общего пользования (ЗОП и ИОП) юридическим лицом «под территориальное самоуправление». Новый закон [6] закрепляет ущемление прав нечлена: появляться на собрании чужой организации – без прав направить и проверить действия её органов. И за эту подмену ему придётся платить… За членами – монополия на избрание органов управления массива; за их правлением – на созыв собраний, их повестку и ведение, хранение документов, распространение информации. Нечлена по-прежнему могут не принять в СНТ… Основы конституционного строя страны (ст.3, 12, 13 п.5, 15 п.1,2 [8]), мировые нормы равноправия и местного самоуправления ([9], [10]) забыты этой моделью. Население вправе управлять территорией. Но в дачных массивах царят корпорации, фильтруя граждан на правых и прочих. Дачники – не крепостные: с земельными участками у них должно было появиться право на самоуправление этой территорией – у всех… 6

Для нечлена товарищество – источник непредсказуемой опасности: сплав неэффективного управления и невежества, клановой корысти и безответственности. Противостояние нечленов и товариществ неизбежно: дачный «климат» не улучшить, торгуясь с приёмом в объединение, обнуляя вклад предшественника нынешнего дачника в товарищество (наследника или иного законного приобретателя участка), изгоняя из него оппозицию… Кто-то видит решение в ликвидации СНТ и передаче территории в управление органам МСУ. Но не дачники их избирают; а самоуправление одних – не повод к инфантильности других… И при отказе граждан общим имуществом управляют не органы МСУ, а управляющие компании. Их добыча: разрозненные клиенты многоквартирных домов (МКД). Но там аппетиты умеряет тарифное регулирование с унификацией и стабильной клиентской базой. А у дачников иные условия, нестабильность состава и потребления; а главное, ИОП в садоводствах не только содержат, но и создают. Отстранение дачников от контроля их просто разорит…

Не рассеять садоводства в хозяйстве муниципального образования: сезонность и удалённость от населённых пунктов многих из них понуждает не подавлять, а учитывать интересы сложившихся там сообществ. Забота о гражданах при народовластии – дело, прежде всего, их самих: создать и содержать инфраструктуру можно по-разному, но с согласия дачников и под их контролем. Самоорганизация здесь – потребность…

Сторонникам самоуправления важна роль высшего органа территории; а тем, кто за профессионализм управления – роль исполнительного. Но нужны оба – лишь тогда возможно согласие: разделив функции между органами и наладив их связи. И разные подходы станут одной моделью… Для чего надо:

– закрепить за массивами статус самоуправляемых (сейчас имитируется правом создать СНТ);

– закрепить за органами их самоуправления право выбрать способ содержания ИОП (подобно МКД);

– нормировать отношения между органами;

– регламентировать механизм самоуправления.

Основа модели – аналогия права и опыт России…

Цена забытого урока

…нет ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас (Еккл. 1:9—10).

В рамках темы не обойти урок земств XIX – начала XX веков ([12] – [15]). Как альтернатива крепостному праву, земство вовлекло энергию народа в улучшение жизни на местах: больницы, школы, дороги, иная инфраструктура в глубинке появились через земства. Наивно думать, что стремительный рост населения с земской реформой совпал случайно. Особенно учтя потенциал и итоги той страны и нынешней… Чем же ценна земская идея? 7

• Местные задачи решали представители народа: зрелые и свободные домохозяева или их сыновья (от 25 лет, не чиновники, не солдаты, не крепостные, не судимые).

• Избирательные цензы отсекали лиц, нежелательных народу и государству.

• Были учтены российские традиции самоуправления, психология и мотивация разных социальных групп.

• Земство выросло до системы «снизу доверху».

• Инициативные и ответственные отбирались снизу.

Заслуга земства – организация народа самому управлять на местах, мотивируя к диалогу и поиску способных в своей среде. Власть понуждала народ к инициативе и согласию, выдвигать лучших из всех слоёв общества.

Временное Правительство ввело волостные сходы и всеобщее равное избирательное право. Но отменив цензы, уравняло зрелость и безответственность, лучших и худших, . лишило общество естественной селекции элиты

Большевики пошли дальше: занялись «селекцией» через господство партии, «научно обоснованное» насилие (диктатуру пролетариата) и прямые выборы. Поиск согласия в обществе исчез в лагерях вместе с несогласными. Решение задач сверху вновь сделало народ объектом процесса. Представительные органы, Советы, стали слугами чинуш, проводников идей центра. Схему депутатства упростили, представительство укрупнили (всё одно не им решать). Карая за самодеятельность, заменили упрямых флюгерами. Лицемерие лозунга «власть Советам», как фиговый листок, прикрыло диктат бюрократии и отъём права самоуправления у народа.

Объявив идеологию сверхзнанием, партия ринулась руководить всеми сферами общества… Постепенно контраст такой роли и сущности её функционеров стал явным, обесценив социальные успехи в глазах народа, породив апатию и инфантильность, и достиг пика в последнее советское десятилетие. Опыт, чужой и досоветский, указывали выход: самоуправление. Но как увязать насилие и вождизм марксизма с самоорганизацией?! Плоды гражданского общества вкушают там, где классовый взгляд не довлеет над общественной мыслью. Мотивировать к самоуправлению могут лишь идеология согласия (не раскола) и данная ею структура управления. Без реформы представительных органов, сравнимой с земской, и постановки под их контроль органов исполнительных – переход к местному самоуправлению привёл к тому же, что и в СНТ: к самоуправству исполнителей. Круг замкнулся…

Рамки социальных ценностей и планка технологического уклада мешали обогащению. Удаляя их, молодая российская олигархия кивала на Запад: «рынок сам всё расставит». Но незащищённое пространство уязвимо. И затрещав по швам, страна из Перестройки рухнула в перестрелку… Закат советской эпохи вызвал такое недоверие к любому взаимодействию, о каком враги и не мечтали. Общество разобщилось: Президенту доверять готовы, соседу – нет. В СНТ, ТСЖ, ТСН, ТОС те же вождь и толпа… Равнодушие не причина – следствие отсталых отношений, давших обратную селекцию и деградацию. Сравните с ним взрыв самосознания при земстве: при учёте местных интересов и специфики, при соответствии фундаментальному закону развития.

Механика синергии

Самоуправляемое сообщество – это самоорганизуемая общность граждан, добивающаяся поставленных ею целей. Успех сообщества зависит от того, согласованы ли его действия (басня о лебеде, раке и щуке) и дают ли эффект над действиями без него (эффект синергии). Взаимодействие знающих, инициативных и ответственных усилит шансы реализации идей. Равнодушные, безответственные, недоговороспособные ведут к распаду. Смешение тех и других – утилизация человеческой энергии (потому общее собрание неэффективно). Как же выделить в сообществе носителей нужных качеств и наладить их взаимодействие?

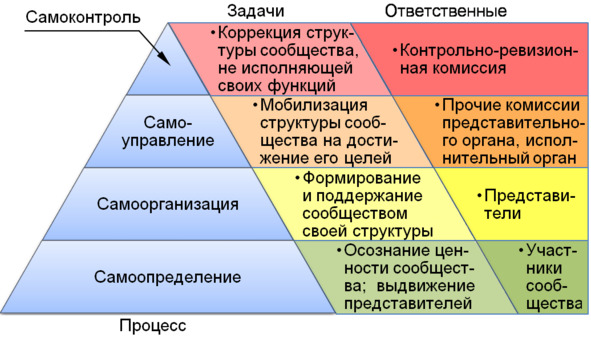

Самоуправляемое сообщество невозможно без освоения процессов, дающих ему самостоятельность. Они представляют собой иерархию, где освоение предыдущего есть база следующего. Сообщество самоуправляемо, если работают все процессы. У каждого из них свои задачи, за которые отвечает соответствующий структурный уровень сообщества:

Рис.1. Иерархия процессов и задач управления сообщества.

В отличие от управления коммерческого, у самоуправления иные мотивация и кадровый потенциал: участники – разношёрстная смесь любителей загородного отдыха в опции «уж какие есть». Условие мотивации требует иметь общественный фильтр, подтверждающий инициативность, авторитет и полномочия активистов; кадровая специфика – сузить их специализацию и усилить единомышленниками.

Инициатива участника – главный капитал сообщества. Наличие или отсутствие этого и других важных качеств, составляющих пирамиду управления, «расселит» актив по «этажам» управления сообщества. Активист сам пройдёт путь последовательных инициаций, исходя из уровня его претензий на участие в управлении и доверия к нему людей. Специализация в структуре высшего органа и обратная связь усилят взаимодействие и осознание ответственности:

Рис.2. Иерархия качеств участников сообщества.

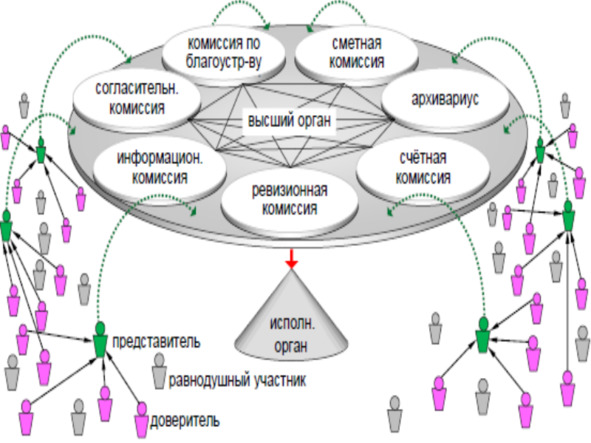

Высший орган сообщества – собрание представителей. Его функции предопределены ролью органа и целями сообщества; их исполняют структурные единицы высшего органа – комиссии. Модель даст устойчивость и естественную смену кадров:

1. Участники сообщества выдвигают представителей.

2. Высший орган формирует комиссии.

3. Комиссии решают задачи самостоятельно (счётная, информационная, по спорам, архив) или с утверждением их решений высшим органом (ревизионная, сметная, по благоустройству и по спорам (при необходимости)).

4. Хозяйственные задачи решает исполнительный орган: согласно договора с высшим и принятой сметы.

5. Решения о создании и отчуждении ИОП принимают участники сообщества именным голосованием.

Рис.3. Схема управления сообщества.

Специфика дачного самоуправления

Нормы ФЗ N 131-ФЗ – не для садоводств: рекреации формально не селения, а дачники не население: приравнены к нему лишь их объединения. И как дачника, жителя «летучего» и численно неопределимого, сделать избирателем?! Задачи-то у него серьёзные: как и в населённом пункте, есть нужда управлять территорией. Она возникает уже с выделением земли под садоводство. Её не отложить до проживания всех в рекреации; не наделить этим правом только проживающих либо членов: тогда о поддержке остальными можно забыть… И чужим не поручить: кто за дачников решит, на что им тратиться?

Ситуация специфична; и перевод дач в поселения её не решит: не он добавит жителей, а лишь переезд на постоянное жительство на дачу. А если переезжать пока некуда или незачем? Общая задача территориального самоуправления из-за дачной мобильности требует исключений: найти субъект права, соответствующий общим условиям и целям самоуправления. Правообладатели индивидуальных дачных участков – единственные, чьи интересы очевидны. Наделение их правом управлять территорией и выражать волю своих семей ставит отношения в садоводствах на единую базу местного самоуправления. Реализация идеи преобразит структуру товариществ в территориальную с дачной спецификой. 8

От дачной реальности и эскизов будущего мы пришли к модели сообщества. Придётся менять стиль: где властвует право, лучше говорить его языком. Внося лепту в решение задачи, выраженной Президентом. 9

Задачи управления у дачников и в МКД схожи; потому в следующей Главе дано их обобщенное решение. Если сразу сложно, начните с Главы 3: так проще разобраться.

Глава 2. Модель управления сообщества

Смысл решения задач состоит в том, чтобы найти такой язык, в котором решение очевидно.

Г.П.Щедровицкий

Концепция территориального самоуправления

Ключевые понятия

• Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения ([10] ст.27 п.1).

• Дачное территориальное самоуправление – самоорганизация граждан по месту нахождения их садовых участков для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив местного значения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В рамках темы, как и нового дачного закона, нет разницы между терминами: там они соединены в один, менее удачный: «садоводы».

2

N 217-ФЗ от 29.07.2017г. вступает в силу с 1.01.2019 года.

3

Расшифровка сокращений дана в Приложении 1.

4

Закон требует явку на собрание большинства членов СНТ; но дачные форумы единодушны: на деле она редко где выше 25%.

5

Известные автору способы формирования высшего органа в садоводствах и их недостатки изложены в Приложении 2.

6

В Белоруссии этот вопрос решён кардинально ([11] п.4).

7

Нижний уровень самоорганизации села начинался с сельского общества. Группа малых селений, где было менее 20 лиц мужского пола, объединялась в одно общество; а в больших сёлах обществ могло быть несколько. В среднем на общество приходилось 95 крестьянских дворов и 302 лица мужского пола. Вопросы малых селений решали на их селенных сходах. С. же общество управлялось С. сходом. Сход составлялся из выборных, по 2 [14] (*по другим данным – по 1) от каждых 10 дворов, избираемого им старосты и его помощников. Волость охватывала селения в пределах 12 вёрст (~12,8 км.) от волостного села и имела численность мужского населения от 300 до 2000 душ. Управлялась волостным сходом, в состав которого входили выборные и С. старосты во главе с волостным старшиной. [То есть, при населении от ~600 до 4000 человек в волости было от 100 до 700 дворов, а выборных на волостной сход 20—140 (или 10—70) *. – В.С.]. Избираемый волостным сходом на 3 года, волостной старшина выполнял полицейские функции сохранения общественного порядка. Ему подчинялось волостное правление: все С. старосты, сборщик податей, один-два заседателя и писарь.

Волости, нижние административно-территориальные единицы, вместе с уездным городом составляли уезд – масштаб уже иной темы…

8

Сравнительная характеристика моделей управления СНТ, рекреаций и местного самоуправления (МСУ) приведена в Приложении 3.

9

Указание Президента РФ от 14.04.2014г. № Пр-840 «О подготовке изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее на комплексной и системной основе все отношения, касающиеся юридических лиц и граждан в области садоводства…».