Полная версия

Какое дерево росло в райском саду? 40 000 лет великой истории растений

Ричард Мейби

Какое дерево росло в райском саду? 40 000 лет великой истории растений

Richard Mabey

The Cabaret of Plants:

Forty Thousand Years of Plant Life and the Human Imagination

Печатается с разрешения издательства Profile Books при содействии литературного агентства Andrew Nurnberg.

© 2015 by Richard Mabey

© Бродоцкая А., перевод на русский язык, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *Шокирующая книга для всех тех, кто думал, что растения не могут думать. Интересная и занимательная.

Эми Стюарт.«Washington Post»Книга Ричарда Мейби позволяет нам взглянуть на растения как на полноправных участников развития цивилизации и культуры, увидеть их во всей красе, со всеми их необыкновенными возможностями. Этот прекрасный текст оживляет историю ботаники и дает пищу для ума.

Дженни Юглоу.«Wall Street Journal»Великолепно! Сколько удивительных историй вас ожидает с этой книгой! Начиная с охоты на неуловимую амазонскую лилию и чуда нестареющих тисов, чей возраст просто невозможно определить, до прорастания пальмы из семени, которому более 2000 лет. Мейби держит нас в напряжении от первой до последней страницы.

Дженифер Борт Яковисси.«Washington Independent Review of Books»Написанная в типичной для Мейби остроумной манере, эта книга поражает обилием знаний и интеллектуальной мощью. Эта книга бросает вызов и заставляет смотреть на мир другими глазами.

Роберт МакФарлейн,писательЧудесная книга! Из всех тридцати книг Мейби эта, безусловно, одна из лучших. Прекрасная комбинация яркого повествования, эмоционального текста и неопровержимых фактов.

«Spectator (UK)»Посвящается Вивьен

Та сила, что цветы сквозь зелень подожжет,Творит и зелень юности моей.Дилан Томас(пер. В. Бетаки)

Введение

Заговор растений

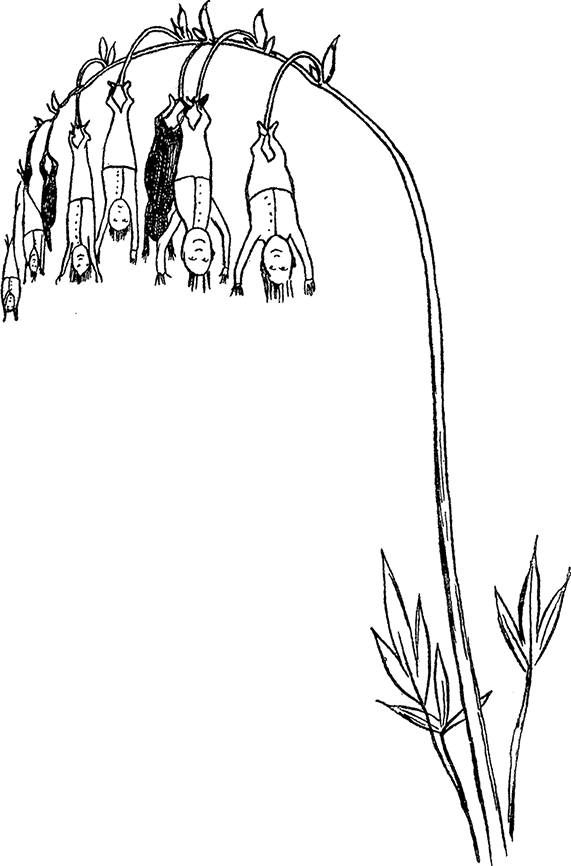

Незадолго до своей смерти в 1888 году Эдвард Лир набросал последние сюрреалистические дополнения к эволюционному зверинцу, начало которому было положено почти двадцать лет назад образом загадочного дерева Бонг из «Совы и Кота»[1]. Его «Чепуховая ботаника» (здесь и далее пер. Д. Даниловой) – серия карикатур, на которых изображены всевозможные растительные нелепицы. Среди них и кустик земляники, на котором вместо ягод растут пудинги, и «Какадучник величественный» с попугаями вместо цветов, и незабываемая «Столпотворения кверхноганная», что-то вроде купены, на изогнутом стебельке которой висят, будто цветы, крошечные человечки. Лир всю жизнь страдал от эпилепсии и периодов депрессии, которые прозвал «мрачнявками», словно стаю жутковатых мышей, и нездорово-страстная тяга к играм со словами, вероятно, была для него способом изгнать меланхолию. Но я подозреваю, что в последнем его творении заложено что-то еще. Лир был не только блистательным юмористом, но и отличным ботаником. Он объехал весь Старый Свет, особенно Средиземноморье, везде делал зарисовки и своими глазами видел многие диковинные растения тех краев, в том числе и раффлезию, пахнущую падалью (Лир писал, что она «чудовищно зловонна, но живописна»), и думаю, что его абсурдная флора – это еще и своего рода фестиваль, кабаре, дружеская сатира на поразительные открытия ботаники XIX века.

За тридцать лет до этого европейцы впервые услышали о вельвичии – растении, которое встречается в пустыне Намиб: единственная пара его листьев живет две тысячи лет, разрастается до исполинских размеров, однако так и не выходит из состояния вечного младенчества и всю жизнь проводит в виде проростка. Десять лет спустя Чарльз Дарвин открыл, на какие поистине неимоверные ухищрения идут орхидеи, чтобы приманить насекомых-опылителей: они даже испускают что-то вроде бомбочек, заряженных пыльцой! Почему бы в мире таких замечательных организмов не найтись орхидее-мухе, которая приманивает настоящих мух, подобно«Трупомухии жужжатной» Лира? Что касается его «Мягкослизии клейкой», весьма вероятно, что это и есть зловонная раффлезия, дополненная образами симбиотических союзов животных и растений, которые обнаружили исследователи тропиков. Бионические растения Лира – ботаническое reduction ad absurdum, лебединая песнь столетия, когда растения были чуть ли не самым интересным на нашей планете. Это была отнюдь не причуда научной элиты. Ажиотаж охватил все слои общества – ведь ботанические сенсации следовали одна за другой. Когда в Калифорнии в пятидесятые годы XIX века открыли древние секвойи, в Америку хлынули десятки тысяч паломников, в глазах которых эти ветераны-исполины были доказательством, что у их страны особая судьба, что это и есть девственный Рай. (Правда, вместе с ними в Америку хлынули и толпы зевак и гуляк: ботаникой XIX века увлекались вовсе не только добропорядочные и здравомыслящие граждане.) Такие же толпы осаждали и ботанический сад Кью Гарденс на западе Лондона, где настоящей звездой стали амазонская водяная линия, чьи листья были так гениально устроены, что их конструкция легла в основу самого большого стеклянного здания в XIX веке. Такое внимание общественности все эти растения привлекали не только благодаря тому, что возможность полюбоваться ими приносила чистую радость, и не только благодаря тому, что они открывали новые источники пополнения казны (хотя и это тоже), – нет, дело было в глубоком изумлении, что комочки и пластинки неразумной зеленой ткани ведут такое невероятное существование и обладают неисчислимыми чудесными способностями. Растения, неподвижные по определению, компенсировали это, развив у себя всевозможные поразительные свойства – способность регенерировать, даже если их тело почти все съедено, способность заниматься сексом через посредников, обладание двадцатью с лишним органами чувств, каждое из которых значительно тоньше наших. Растения заставляли задуматься.

Столпотворения кверхноганная(Manypeeplia Upsidownia)

Из «Чепуховой ботаники» Эдварда Лира, 1872.

И хотя уважение к этим сложным и жизнестойким организмам достигло пика в конце XIX века, это было отнюдь не начало и не конец их славной истории. Растительный мир издавна манил людей, а иногда и пугал, поскольку тысячелетиями показывал, что у жизненных задач есть и другое решение. Люди придумывали мифы и легенды, чтобы объяснить, почему деревья способны пережить целые цивилизации, изобретали гибридные создания – химеры – как модели растений, понять устройство которых не могли; эти модели, похоже, были интуитивными догадками о симбиотических союзах, открытых лишь много веков спустя.

Парадокс в том, что та же научная революция, которая пробудила общественное воображение, в конечном итоге и отмежевалась от него. Открытия Грегора Менделя, который в конце 1860 года параллельно с Дарвином занимался механизмами генетического наследования, оттеснили ботанику в лабораторию. Устройство растений оказалось слишком сложным, слишком трудным для понимания широкой публики. Тогда ботаники-любители обратились к изучению распределения дикорастущих видов. А остальные по большей части направили интерес к растениям в узкое русло наслаждения их внешним видом, и главной ареной восхищения растениями стал сад. В XXI веке растениям отводится по большей части роль утилитарная и декоративная. Они не вызывают того любопытства, как, скажем, дельфины, хищные птицы или тигры – неотразимые звезды телепередач и герои кампаний по сохранению живой природы. Как правило, мы не спрашиваем, как они себя ведут, как справляются с жизненными трудностями, как общаются друг с другом и – метафорически – с нами. Мы стали относиться к растениям будто к меблировке планеты – растительность нужна, полезна, радует взгляд, однако она просто есть – растет себе пассивно и все. Растения, конечно, никакие не «существа», не то что животные.

Эта книга опровергает подобную точку зрения. Перед вами история о растениях как творцах собственной жизни, здесь подчеркивается, что не обращать внимания на их активную жизнь – значит обеднять собственное воображение и подрывать собственное благополучие. Начнем с первых пещерных изображений растений, которые созданы 35 000 лет назад, и нам станет ясно, что художников палеолита больше занимала форма растений, чем их съедобность. А закончим современной «пещерой» – полым стволом рухнувшего знаменитого бука и тем, что эти мертвые на первый взгляд останки говорят о способности растений как сообщества переживать любые катастрофы. А в промежутке посмотрим, как средневековые клирики и шаманы первобытных племен строили официальные теории, узнаем, почему одно дикорастущее растение можно превратить в сельскохозяйственную культуру, а другое – в яд, послушаем дебаты между романическими поэтами и учеными эпохи Просвещения о том, какие жизненные силы обеспечивают растениям такие способности и повторяют ли они творческое начало в человеке – и разберемся, как в наши дни новое поколение мыслителей, ведущих нетрадиционные междисциплинарные исследования, пытается ответить на вопросы, которые так волновали общественность XIX века: наделены ли растения целеустремленностью, изобретательностью, индивидуальностью?

Непонятно, почему к нам не вернулось древнее чувство восхищения растениями, ведь теперь мы, помимо всего прочего, понимаем, какую важнейшую роль сыграл растительный мир в нашей собственной жизни[2]. Возможно, в этом и ответ: нам трудно признать, что мы не нужны растениям в той мере, в какой они нужны нам. ООН называет 300 с лишним тысяч видов, составляющих флору Земли, «краеугольным камнем экономики… клетки, осуществляющие фотосинтез, поглощают долю энергии солнечного излучения, и эта безмолвная повседневная работа дает нам все, что у нас есть – воздух, которым мы дышим, воду, которую пьем, пищу, которую едим, волокна, в которые одеваемся, лекарства, которые принимаем, древесину, из которой строим жилища». Кроме того, растения – еще и спасательная служба на передней линии фронта. Именно они противостоят изменениям климата, впитывают потопы, очищают городской воздух. Дикие цветы помогают выжить насекомым, а те опыляют человеческие посевы. Структуры растительных тканей служат образцом для нового поколения рукотворных экологически чистых материалов. Казалось бы, раз мы теперь лучше понимаем, какую важную роль играют растения на Земле, то должны уважать их как независимые живые организмы. Но на деле все наоборот. Видные борцы за охрану окружающей среды, например Тони Джунипер, открыто отвергают идею «самоценности» растений и предпочитают подчеркивать их экономический потенциал, с радостью переняв рыночный жаргон. «Толпу нарциссов золотых» Вордсворта (здесь и далее пер. А. Ибрагимова) подвергли «ребрендингу» – теперь это «природный капитал», а дикий лес – «поставщик экосистемных услуг». «Природа», которая когда-то воспринималась как альтернатива или противовес уродствам корпоративного существования, теперь вовлечена в него. Не сомневаюсь, что прагматичная «реалполити́к» и эгоизм подобного подхода и в самом деле служат мощными стимулами для охраны окружающей среды. Однако тут поневоле вспомнишь слова Джорджа Оруэлла: «Но если мысль уродует язык, то язык тоже может уродовать мысль» (пер. В. Голышева). И поневоле забеспокоишься: к каким подсознательным последствиям приведет отношение к растениям как к биологическому пролетариату, который трудится исключительно на благо нашего вида, и лишение их какого бы то ни было априорного значения. Не обязательно считать, что у растений есть права, чтобы понять, как опасно такое положение дел и насколько оно зависит от человеческих пристрастий, настроений и капризов. Без уважения, без подлинного интереса внимание не удержать. Сложные системы превращаются просто в зеленые пятна, а это чревато серьезными последствиями и для нас, и для отдельных видов. Пример благонамеренного, но недальновидного антропоцентрического мышления – бесконтрольное разведение медоносных цветов для опылителей, в особенности пчел. Похвальная политика, вот только большинство насекомых-опылителей, в отличие от пчел, развиваются из личинок, которые питаются вовсе не богатыми нектаром цветами, а скучными зелеными листьями и травами, и некоторые из этих растений в результате изгоняются и вытесняются, чтобы хватило места живописной цветочной грядке.

Подозреваю, что главная причина, по которой нам так трудно признать, что растения – это независимые существа (рискуя смутить читателя, я бы употребил даже слово «личности», поскольку растения – сами творцы своих биографий), – состоит в том, что у них, по всей видимости, нет души и духа. Мне повезло: я рано понял, какой жизненной энергией они обладают, и это определило мое мировоззрение. Позднее я подробно расскажу, как один-единственный вид растений, солерос европейский, или морская спаржа, произвел такой переворот в моих представлениях, а здесь ограничусь кратким изложением, поскольку это важно для нашего разговора. Сначала я относился к этому растению как к удачной находке, съедобной травке, настоящему дикорастущему деликатесу (я и сейчас считаю, что это настоящая звезда среди кормовых растений), а потом обнаружил, что оно ведет интереснейшую жизнь, никак не связанную с тем, как я его использую, и любит голые вязкие приливные полосы на берегу моря, но при этом превращает их в сушу, а это, казалось бы, совсем не в его интересах.

Мои личные встречи с растениями, отчасти описанные на этих страницах, лишь укрепляют мое убеждение, что у растений собственная жизнь. Всякий раз, когда я становился владельцем растения, контролировал его или строил какие-то планы по его поводу, меня неизменно поражало, как ловко растения уклоняются от намеченного человеком пути и следуют своим собственным курсом. За годы, которые я владел результатами жизнедеятельности векового леса на Чилтернских холмах (не стану утверждать, что я владел самим лесом как жизненным пространством), наши жалкие попытки сажать деревья гасились в зародыше, поскольку сам лес считал нужным выращивать совершенно другие виды. Всякие, казалось бы, застенчивые, привередливые растения – редкие папоротники, местный волчеягодник, единственная во всем графстве Херфордшир колония горошка лесного – так и лезли из земли в колеях, которые оставил наш бульдозер. Лиловые орхидеи цвели пышным цветом там, где даже читать было темно, и исчезали, едва на них падал свет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Edward Lear,The Cretan Journal, ed. Rowena Fowler, Dedham: Denise Harvey & Co., 1984.

2

Причины, по которым нам необходимо охранять растения, подробно изложены в “Global Strategy for Plant Conservation: A Review of the UK’s Progress towards 2020”, Salisbury: Plantlife, 2014; Tony Juniper, “What Has Nature Ever Done for Us? How Money Really Does Grow on Trees”, London: Profile Books, 2013; George Orwell, “Politics and the English Language”, 1946, в “Collected Essays, Journalism and Letters”, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, Vol. IV, London: Secker & Warburg, 1968.