Полная версия

Полоцк – Лiтва – Rzeczpospolita – Беларусь. Это наше, здесь мы беларусы. 1100 лет Беларуси в цитатах и исторических портретах

Историк Здислав Ситько, считая свои исследования дальнейшим развитием работ историков Вацлава Пануцевича, Павла Урбана и Николая Ермоловича, утверждает, что «кривичи, дреговичи и радимичи заложили только основу Великого княжества Литовского, а сыновья этих племен были достойными защитниками своей земли на протяжении более 500 лет» [92].

По его словам, истоки литвы нужно искать «среди переселенцев из мекленбургских славян, вытесненных германскими племенами».

«Именно наиболее вольнолюбивые славяне из Мекленбурга в IX – XII веках и пришли на земли сегодняшней Беларуси и основали более 200 поселений» [92].

По его мнению, именно воины-литва в середине XIII века вместе с другими воинами из древних земель и городов Беларуси защитили ее от монгольского нашествия. «Иноземцы, которые трижды пытались пробиться на беларуские земли, не смогли захватить города Беларуси».

Погрузимся мысленно в далекие времена образования «Литвы», что соответствует примерно, концу ХII-го началу ХIII-го веков. Здесь можно опереться хотя бы на имеющиеся документы, часто спорные и противоречивые, но они имеются, и с этим надо считаться. Главный спор много десятилетий идёт между литовскими и беларускими историками о границах древней Литвы, о самом названии – «Литва». Но ни те, ни другие не могут окончательно договориться о сути этих терминов, о переводе на сегодняшний язык многих исторических и географических названий. Этот спор не утихает по сей день, а в исторических исследованиях появляются ДВЕ РАЗНЫХ ЛИТВЫ.

Литва «литвинов-беларусов» существовала, как минимум, с 1219-го (Договор с Галицко-Волынским княжеством) по 1560-е годы (Люблинская уния с Польшей). В ХХ веке появляется концепция о некоей «Литве жемойтов и латышей». Однако приходится отметить, что в том или ином виде Литва литвинов-беларусов продолжала существовать «ВСЕГДА», вплоть до «новейшего времени». Например, при опросе этнографами селян Минской области в 1940-1950-х годах ни один опрашиваемый не назвал себя «беларусом», зато все себя именовали или «литвинами», или «тутейшими» (см.: Малецкий Я. Под знаком «Погони». Торонто, 1976, с. 66—72.) [93].

Я лично могу подтвердить это сообщение, думаю, что и не один только я, так как не раз после войны 1941—1945 года проводил школьные каникулы в деревне Цитва (Минская обл.) у своей бабушки Эмилии Валаханович – литвинки. Напомню читателю, что тогда «селяне» составляли почти 80% населения Минской области, Минск был разрушен немцами дотла, город опустел и уцелело, в основном, только сельское (литвинское) население Беларуси.

Есть и еще одна версия, требующая большей аргументации, но интересная своими выводами. Эту версию появления названия «Литва», «литвины», «литвинство», разрабатывает анонимный автор в работе «Ясыня».

«Литвинство, похоже, и есть христианское учение (вспомним, что течения раннего христианства не были абсолютно идентичными). Само название, «литвинство», судя по поведению звуков при склонении слова и образовании от него новых, происходит от «лiтасьцьвiнства» (примерно «милостивость» с беларуского). Катарами, богумилами, арианами и манихейцами ранние христиане тоже не сами себя называли, так что название «литвины» вполне могло произойти от «лiтасьцьвiны» (милостивцы), а Литва – от «лiтасьцiва» – милостива (земля, принявшая с милостью?) [84].

И еще в том же русле – «Фактически из-за особенностей религии литвинов называли и «детьми Белиала» («Хроника земли Прусской»), «отметник правой веры, сынъ дъяволь князь литовскии Витовт», «беззаконной литвой» (Псковская летопись)…

Что касается терминов «Русь», «русины», в разных «хрониках», то так, в частности, назывались предки современных украинцев на землях Киевщины, Галиции, Волыни и большей части населения Турово-Пинского княжества. Они, попадая временами под власть ВКЛ, говорили на своем «русинском» языке (старославянском или староукраинском, как сегодня трактуют украинские лингвисты). Литвины – жители «Литвы», или как их позже стали называть российские власти – литвины-беларусцы, занимающие почти все территории современной Беларуси, в средние века говорили на языке, в сегодняшнем понимании, близком к общеславянскому, старославянскому (с элементами церковно-славянского). Его можно назвать «литвинским», или, как сегодня называют этот язык многие лингвисты – «старобеларуским». Русские специалисты предпочитают термин – «западнорусский». Этот язык в разное время назывался по разному. И «словенским языком», как в «Псалтыре», напечатанном беларуским первопечатником из Полоцка, Франциском Скарыной, в 1517 году:

«книга напечатана «рускыми словами (литерами), а словенскым языком».

И «руским», как в «Книге Иова», напечатанной им же в Праге в том же году. Это сути не меняет…

А что же происходило в Жамойтии того времени? Начнем со средневековой Жемойтии (на литовском языке – «низкие земли») и Аукштайтии («высокие земли»), исторические территории современной Литовской республики, и рассмотрим роль этих княжеств в начальном этапе создания собственно «Литвы» или как ее называют, «Литвы Миндовга». Заодно приведем еще одну версию, на этот раз литовского происхождения.

«Жемойты не считали древнюю Литву «СВОИМ ГОСУДАРСТВОМ». Например, жемойтский философ Арвидас Шлиогерис писал о том, что Республика Летува (Литовская Республика, прим. авт.) не имеет ничего общего со средневековым Литовским государством и что даже Статуты Литовские ничего не значили в 1918 году для Летувы, являлись для нее, как он выразился, только «исторической мумией». Они никогда не были ранее переведены на язык Летувы (то есть на жемойтский) – как не переведены до сих пор. Шлиогерис говорит, что между Литвой древней и «Литвой современной» разница в том, что произошла смена «самого политического субстрата».

То есть, «Литвой» стали считаться жемойты, хотя в Литве древней ими являлись вовсе не жемойты, а литвины-беларусы» [72].

Оценка вклада Жамойтии и Аукштайтии в становление Великого Княжества Литовского (ВКЛ) сделана Виктором Верасом в разделе работы «У истоков исторической правды» в главе «Роль жемайтов и аукштайтов в образовании ВКЛ» [65].

Итак, на фоне многообразия племен, множества независимых городов и мелких «княжеств» Европы появляются на её восточных границах, на окраинах, земли с названием «Литва» и, объединенный общим языком, менталитетом и хозяйственной деятельностью, новый народ – «литвины», предки беларусов, создают новое государство – Великое Княжество Литовское.

Я сознательно на этом этапе исключаю из рассмотрения Жамойтию и Аукштайтию, – современных литовцев, – их роль несомненно велика, но не в формировании нового народа «литвинов», будущих «беларусов». Им история предложила другую роль, дала другое предназначение – внести военный вклад в организацию Великого Княжества Литовского (ВКЛ).

Литовским историкам хочется представить весь процесс создания ВКЛ исключительно, как национальное достояние. К сожалению для них, исторические документы не дают оснований для такого вывода.

Близость разных форм и диалектов древнего славянского языка, позволяющего легко общаться многочисленному населению разных сопредельных княжеств, стала основой сначала для экономического, потом социального, а чуть позже и политического объединения княжеств, некогда возникших на территории современной Беларуси.

Трудно опровергнуть высказывание по этому поводу Игоря Литвина о предках современных литовцев:

«Жамойты, были одним из многих народов, проживавших на территории Великого Княжества Литовского. Нет никаких оснований, считать их титульной нацией ВКЛ. Автор готов отказаться от этого утверждения, если будет найден хотя бы один-единственный документ, написанный великими князьями на языке, который сейчас принято называть литовским» [16].

Установление границ удельных княжеств или племенных образований с появлением новых документов становится трудной задачей и трактуется историками по своему усмотрению, тем не менее и литовским историкам приходится считаться с фактами.

В трактовке Т. Баранаускасом сведений из «Ипатьевской летописи» о совместном походе князей на Друцк в 1180 году, Логойский удел Всеслава Микулича (в летописи «Логажеск») и Брячиславльский удел Андрея Володаревича и его племянника Изяслава считаются землями летописной Литвы.

И Друцк, и Логойск, и Брячислав, современный Браслав, города исторической родины литвин-беларусов, современной Республики Беларусь. Сюда же надо присоединить Новогрудок с Минском.

Словом, «Литва», как общее понятие древних княжеств и уделов со своими главными городами, существовала уже и в ХII веке, до Миндовга, когда Минский князь, Володарь Глебович «не целова креста там, оже ходя под литвой в лесехъ», в 1159 году (согласно Ипатьевской летописи) [55].

Появление новых княжеств

Самое время мысленно взглянуть на земли к юго-западу от Полоцка, где в Х веке сложились Туровское и Пинское

княжества, участвующие в походах и против Полоцка, и против Минска. Отдельно остановимся на возникновении в ХII-ХIII веках политического ядра будущего Великого Княжества Литовского (ВКЛ), включающего города Новогрудок, Берестье (Брест), Услоним (Слоним), Менск (Минск) и Городень (Гродно). Здесь дреговичи, смешиваясь с полоцкой ветвью кривичей, соприкасаясь с радимичами и некоторыми балтийскими племенами, вероятно, ятвягами и деволтами, и составили основу нового государства, здесь начал формироваться «литвинский» (беларуский) этнос.

Немалую роль в становлении самосознания нового сообщества

сыграло христианство, медленно расширяющее свои границы в языческом окружении дреговичей и кривичей.

Согласно «Саге о крещении» около 1000 года Полоцк посетил варяжский миссионер Торвальд Кодрансон, выходец из далекой Исландии, до этого побывавший в Иерусалиме, основавший недалеко от Полоцка монастырь Св. Иоанна Предтечи, одноименная церковь которого упоминается в позднейших актовых грамотах ХІV столетия.

«Торвальд умер в Рузе близ города Паллтескья (Полоцк, прим. авт.). Там он похоронен в горе у церкви Иоанна Крестителя, и его там считают святым. Бранд Путешественник говорит так:

Туда я ездил, Где Торвальда Кодранссона Христос упокоил В горе высокой Возле Драпна Близ церкви Иоанна Теперь он лежит.(из Саги о крещении Исландии «Kristni saga» https://norse.ulver.com/src/biskup/kristni/ru2.html)

Упоминание о столкновениях на Туровщине первых христиан и язычников, вероятно, происшедших на рубеже Х – ХІ веков, встречаем в местном предании рассказывающем о каменных крестах приплывших к Турову по Припяти и окрасивших её воды напротив города в цвет крови. В этой связи, вспоминается имя мученика Дионисия, по преданию «проповедовавшего веру Христову ятвягам, проживавшим в глуши туровских лесов, и убитого ими» [19].

Может быть, в народном сознании это имя вытеснило явно «латинское», чуждое для местного населения, имя святого Бонифация (Бруно), убитого по тем же причинам, язычниками.

Особняком стоит история Туровского княжества, древнего государственного образования на беларуских землях, расположенного в Полесье (территория совр. Юго-Западной Беларуси) по среднему и нижнему течению Припяти. Оно было завоевано киевским князем Владимиром и присоединено к киевскому в 980 году. Киевские летописцы называют эти земли «Русью».

Через два столетия княжество сможет освободиться от киевского престола (1162), а через полтора столетия, при князе Гедимине, войдет в состав Великого Княжества Литовского (ХIУ век).

Туровское княжество было культурным средоточием православного христианства, проникшего сюда из Галицко-Волынских земель, где и были исторические «русины», проживающие там до наших дней. Здесь появилась древнейшая из известных науке славянских книг – «Туровское евангелие» (ХI век). С Туровым связана вся жизнь знаменитого церковного деятеля иписателя, епископа Турова, Кирилла Туровского (1130 – около 1182).

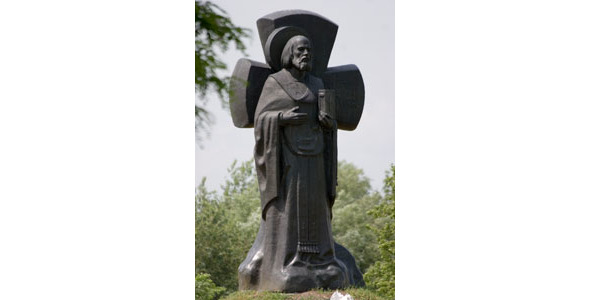

Кирилл Туровский

памятник в г. Турове, Беларусь

За свои таланты он был прозван «вторым Златоустом». До наших дней сохранились восемь произведений этого выдающегося древнего славянского писателя, так называемые, «Слова-проповеди» и около трех десятков стихотворений.

На ХII век приходится расцвет еще одного, Городенского княжества, с центром в Гародне (совр. Гродно, Беларусь). Этому способствовало то, что городенские князья контролировали торговый путь по Неману в Днепр (часть «пути из варяг в греки»). Один из этих древних маршрутов обмена товарами проходил по левому притоку Немана Роси, и далее поволоку в Ясельду и Припять.

Второй путь шёл по притоку Немана Западной Березине, по волоку в Свислочь (Минское княжество) и Березину.

В западной историографии и литературе эти земли упоминаются, как «Чёрная Русь» и связываются с легендарными ятвягами.

До ХII века Городенское княжество («Черная Русь) владело в разное время землями по верхнему течению Немана с Городенем (Гродно), НовогрудкомСлонимом, Волковыском Несвижем, Здитовом и Мозырем.

И все таки именно Новогрудок, видимо, в силу своего выгодного географического положения, станет в ХIII веке первой столицей Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Хотя через столетие великим князем Гедимином столица ВКЛ будет перенесена на новое место, в Вильно (1323 г.), и Новогородок (Новогрудок совр.) утратит свое политическое и стратегическое значение, оставаясь религиозным и культурным центром на долгое время.

Через пару столетий другой небольшой городок княжества, Несвиж, перейдёт к князьям Радзивилам, получившим в 1547 году при Николае Радзивилле «Черном» титул «князей Священной Римской империи» для своего рода. Этот небольшой городок, выросший вокруг родового замка древних славянских исторических фамилий, станет не только резиденцией Великих князей «литовских», Радзивиллов,, но и культурной столицей княжества (ВКЛ), центром развития и накопления предметов искусства, живописи и скульптуры, литературным очагом, создавшим основы для дальнейшего развития старобеларуской культуры и языка этноса «литвинов» (будущих «беларусов»).

Государство Рюриковичей, так называемая Киевская Русь, теряет окончательно свою этническую общность, единое самосознание. В летописях того времени нет названия «Киевская Русь», московские историки значительно позже распространят этот термин на все южные племена (поляне, древляне и т.п.).

Территория, которую обозначают таким образом, не была единой этнографически, политически ее удерживала только власть Киевского или Галицкого князя, что и стало одной из причин падения древнего княжества под напором внешних врагов, а термин «Русь», привнесенный варягами в киевские земли, после распада Киевской Руси перекочевал, вместе с потомками киевских князей и их дружинами, в угро-финские земли, где и появились Суздальское и Владимировское княжества.

С общей территорией и племенным родством, полоцкое княжество смогло значительно развиться и достаточно долго сохранять независимость, подвергаясь в то же время бесчисленным нападениям со стороны южных соседей, «ярославовых внуков», князей Галицкого и Волынского княжеств, а также половцев, а потом монголов, татар и немецких рыцарских орденов.

Название «Литва» впервые упомянуто в Кведлинбургских анналах в 1009 году, когда христианский миссионер Бруно (Бонифаций) был убит язычниками «где-то на границе Руси и Литвы. Источники Ватикана утверждают, что место гибели Брунона Бонифация было расположено около Пинска. Там же Ватикан воздвигнул в его честь храм. Таким образом, по мнению Ватикана, южная граница Литвы находилась около Пинска, а сама Литва располагалась на территории современной Беларуси.

В это же время население всего края, совпадающего своими границами с современной Беларусью, исключая Полоцкое княжество и летописные Деволты и Нальшаны, именовалось «литвой», «литвинами».

«Характерно, что на территории, которая в летописи выступает под названием „Литвы“, до сегодняшних дней сохранились топонимы „Литва“. Населенные пункты с таким названием мы встречаем в Слонимском (Гродненская обл.), Ляховичском (Брестская обл.), Узденском, Столбцовском, Молодеченском (Минская обл.) районах. Это коренные названия, которые совпадают с летописным названием „Литва“ и которые имеются только в указанном регионе» [34].

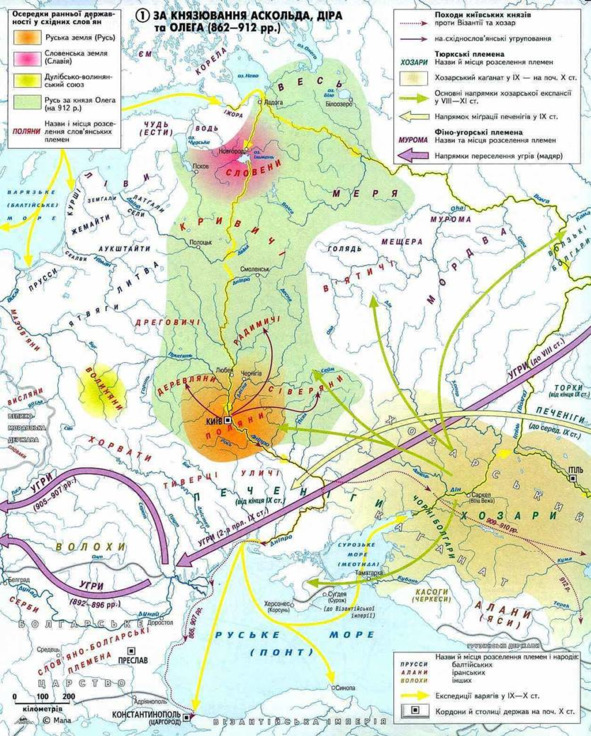

Предки современных беларусов занимали большую часть территории ВКЛ.

карта из сайта ЦЭА иЭ

Составившие эту карту украинские историки полагают, что племя «литва» жило на территории современной Беларуси в бассейне рек Неман и Вилия, а на территории современной Литвы жили аукштайты, жемайты и курши (http://ceae.ru/Belarus.htm Центр Экономического Анализа и Экспертизы ЦЭАиЭ http://ceae.ru/Belarus.htm). Заметим, что на территории современной России, за исключением ее западных областей, в то время жили не славянские, а финско-угорские и тюркские племена, которые составили основу современного русского народа.

В VI – VII вв. н. э. начал формироваться беларуский этнос на базе славянских этнических общностей кривичей, которые занимали территории в верхнем и среднем течении Западной Двины и верховьев Днепра, дреговичей (Беларуское Полесье и часть современной Средней Беларуси), радимичей (бассейн реки Сож) и ассимилированных в период с ІХ по ХІІІ век восточно-балтских племен. Кривичи, дреговичи и радимичи являются частью древнерусских народностей, создавших позднее, в IX веке, государство Киевская Русь (http://www.ceae.ru/Belarus.htm)

ВКЛ изначально, в соответствии с официальными документами, с ХIII столетия до конца ХVIII-го, называлось «Великое Княжество Литовское, Руское и Жамойтское», что подтверждалось в главных документах государства, например, на заглавных страницах всех трех «Статутов» ВКЛ, первых «литвинских» (беларуских) «конституций», которые издавались трижды: в 1529, 1566 и 1588 годах на старобеларуском языке.

Статут 1529 года канцлером Великого княжества «паном Гаштольдом» по поручению «господаря» должен был

«тое право выдать всем подданным Великого Княжества Литовского, рассказати нашим господарским словом, абы вже тым правом справовалися и радили водлуг того рассказания нашего».

Легендарная «Литва Миндовга» зарождается в ХIII веке на землях, ограниченных городами-княжествами – Новогрудком, Минском, Слонимом и Гродно, на границах с Жемойтией и Аукштайтией, включенных позже и в разное время в процесс становления ВКЛ. Жамойтия окончательно вошла в состав Великого княжества только в 1422 году, после завершения войны Польши и ВКЛ с Тевтонским орденом. Объединенными войсками Великого княжества и Польши в знаменитом Грюнвальдском сражении командовали двоюродные братья – Великий князь литовский (правильнее «литвинский») Витовт и король Польши Ягайло. Во главе войска Тевтонского встал Великий магистр Михаэль Кюхмайстер. Тевтонцы потерпели жестокое поражение, Великий магистр сложил с себя полномочия магистра. Новый Магистр ордена Пауль фон Русдорф 27 сентября 1422 года подписал мирный договор (около Мельно, Польша), по которому Тевтонский орден навсегда отказывался от притязаний на Жемойтию и земли Понеманья. Великое княжество Литовское получило доступ к Балтийскому морю в районе Паланги.

В знаменитой Грюнвальдской битве участвовало около 500 новогрудских рыцарей. Поэтому не удивительно, что именно в Новогрудке, следуя давним традициям, в 1422 году, в «фарном костеле» венчался престарелый Великий князь литовский и король Польши Ягайло с 17-летней литвинкой, княжной Софьей Гольшанской.

«Фарны касьцёл» (Фарный костёл)

Новогрудок, Минская обл.

основан в честь Всех Святых Великим князем литовским Витовтом в 1395 году

До 1991 года здесь находилось захоронение 11 сестёр-назаретянок, убитых нацистами и впоследствии беатифицированных Католической церковью. В 1920-е годы в память о венчании короля Владислава Ягелло с гольшанской княжной Софьей в стену часовни была вмурована памятная доска, гласящая:

Строго говоря, Жамойтия (Жемайтия), оставалась для ВКЛ все время лишь территорией, на которую хотя и распространялась власть Великого князя, но признавалась частичная его автономия (с 1441 года). А в Статуте ВКЛ 1566 года (9-й артикул, III раздел) уже фактически ограничиваются политические права жемайтов («и иншых»…) – «потомки наши великие князи Литовскiе давати будуть повинни только Литве а Руси, родичом сторожитым и врожонцом (урождённым, прим. автора) великого князства Литовского…»

Под княжеством «литовским» тогда понималась только земля «литвинов» (современных беларусов), но не Аукштайтия или Жамойтия, то есть территории сегодняшней Литовской республики. Жемайтия занимала, примерно, половину современной Литовской Республики. Что касается второй половины современной Литовской Республики – Аукштайтии, то к концу XIII века она полностью входила в состав ВКЛ и единственный раз упоминалась в летописи у Петра из Дусбурга в «Хронике земли Прусской».

Сложные процессы консолидации племенных союзов в Литве, христианская, а в большинстве областей православная, окраска социальных отношений, первые рукописные «руские», старославянские, или правильнее, церковнославянские книги «библейского канона», предопределили появление и другого названия, общего упрощенного термина «Русь» для многих удельных княжеств, из которых складывалось новое государство, Великое Княжество Литовское (ВКЛ) (см. выше «Литва и Русь» в Статуте 1566 года). Так что не стоит удивляться возникновению у некоторых историков несколько неудачного термина – «Русь литовская».

«Литва», «литвины» станут в средние века обозначением всего населения ВКЛ, а «литвинский», «руский», или точнее – старобеларуский язык («западно-русский» – термин русских и советских лингвистов), предшественник и предок беларуского языка, станет основным языком всех, без исключения, государственных документов, письменности и бытового общения населения ВКЛ на протяжении половины тысячелетия.

В этом нет ничего загадочного, большая часть населения на тысячекилометровой территории Прибалтики многие века пользовалось общеславянским языком, в основе которого лежали говоры западных славян или балтов, с некоторыми местными диалектами, как «полесский говор» у «палешуков» [35] или «русинские» языковые формы южных соседей в Галиции.

Этот язык, конечно, подвергался влияниям и других соседствующих языков, носители которых веками «чересполосно» проживали здесь же. На этой основе складывался новый, литвинский, или, как его называют сегодня, старобеларуский язык.

Жамойтия и Аукштайтия практически не принимают участия в становлении этого нового, славянского в своей основе, языка. Их диалекты долго сохраняют свою первооснову, в силу изолированности от соседних племен и народов, и считаются некоторыми лингвистами наиболее близкими к древним индоевропейским корням.

Общий для многих племен и княжеств язык, принимал все более разработанные формы не только бытового общения, но и как инструмент для торговых, межгосударственных связей или цехового, ремесленного предпринимательства в городах, и отвечал усиливающимся административным связям возникающих княжеств. Этот язык, легко освоил письменность, проникающую с распространением христианства в IХ-Х веках, стал предпосылкой культурного строительства, позволил создать основу для слияния многих удельных княжеств в крупное, политически оформленное государство – Великое Княжество Литовское (ВКЛ).

Письменность здесь получила широкое распространение на 500 лет раньше, чем у претендующих на особую роль в становлении ВКЛ Жемойтов и Аукштайтов. Христианство проникало на эти земли с юга и с запада и не встречало особого сопротивления у местного населения. «Насильственного крещения», подобно киевскому в водах Днепра, практически не было отмечено на литвинских (беларуских) землях до начала ХIХ столетия. Новая религия, как правило, принималась местным языческим населением добровольно, правда, не всегда вытесняя старинные, традиционные ритуалы и поклонения другим богам, а часто и соединялась с ними самым причудливым образом. Ожесточенная «борьба за души» начнется в этом регионе много позже, через несколько веков, особенно после захвата территории ВКЛ Российской империей в конце ХVIII века и яростного наступления московского православия (РПЦ) на «беларускую веру» (униатство) после 1839 года.