Полная версия

Международная миграция и устойчивое развитие России

В.С. Малахов, Н.В. Мкртчян, О.И. Вендина, Ю.Ф. Флоринская, Е.А. Варшавер, А.Л. Рочева, В.А. Поставнин, Н.И. Власова, М.Е. Симон, И. Самсон

Международная миграция и устойчивое развитие России

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введение

Драматические события 2014 г. привели к радикальным изменениям в геополитическом и экономическом положении России. Новые условия требуют нового подхода к использованию имеющихся у страны ресурсов вообще и такого ресурса, как внешняя трудовая миграция, в частности. Задача настоящего доклада – проанализировать ситуацию, существующую в миграционной сфере, и оценить, насколько эффективно проводимая в настоящее время миграционная политика позволяет использовать данный ресурс.

* * *Международная трудовая миграция – элемент современной мировой экономической системы. Перемещение населения из неблагополучных и политически нестабильных регионов в более благополучные и стабильные носит глобальный характер. Определенную долю миграционных потоков составляют беженцы и соискатели политического убежища, но основной контингент международных мигрантов[1] – это трудовые мигранты. Порядка двух пятых (около 40 %) международных миграций происходит в пределах стран бывшего третьего мира, или стран условного Юга, тогда как три пятых этих потоков (около 60 %) направлены из регионов условного Юга в страны условного Севера, т. е. в индустриально развитые страны Европы и Северной Америки. Международная миграция отражает глубокую взаимозависимость современного глобализирующегося мира.

Для отдающих стран эмиграция выступает средством решения проблемы избыточного населения, в противном случае обреченного на хроническую безработицу, а также средством экономического выживания (за счет денежных переводов, поступающих от мигрантов)[2]. Для принимающих стран иммиграция – средство компенсации убыли трудоспособного населения и заполнения тех экономических ниш, которые рассматриваются как непривлекательные местными работниками[3].

Население Евросоюза увеличивается лишь на 20 % благодаря естественному приросту, а на 80 % – за счет иммиграционного притока[4]. Так, в 2012 г. естественный прирост прибавил к населению 28 государств, входящих в ЕС, 22 млн жителей, а еще 90 млн прироста дала чистая миграция[5]. Если посмотреть на демографическую динамику стран ОЭСР за 20-летний период – с 1991 по 2011 г., – картина получается еще более внушительная. В Германии имел место отрицательный естественный прирост (т. е. естественная убыль населения), составивший более 1 млн 230 тыс. человек. Однако благодаря чистому иммиграционному приросту, превысившему 1 млн 400 тыс. человек, население Германии увеличилось. В Канаде иммиграционный приток обеспечил в данный период более 2 млн (из 3 млн 170 тыс.) демографического роста; в США численность населения возросла за это время на 2 млн 825 тыс., из которых почти 1 млн (990 тыс.) получено благодаря чистой миграции[6].

Россия в глобальном контексте может рассматриваться как часть условного Севера. Согласно докладам Отдела народонаселения ООН, наша страна в начале 2000-х годов превратилась во вторую в мире миграционную систему, по масштабам уступающую лишь США. И хотя данный тезис нуждается в существенных коррективах[7], остается констатировать один непреложный факт. Россия в силу демографических и экономических причин фактически является иммиграционной страной, т. е. на постоянной основе привлекающей трудовые ресурсы из-за рубежа. Она выступает мощным миграционным магнитом для государств ближнего зарубежья, а также привлекает трудовые ресурсы из ряда государств дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам, Турция и др.). Существенную часть миграционного притока в нашу страну составляют временные мигранты, однако значительная доля этого притока (прежде всего из постсоветских стран) приходится на иммиграцию с целью постоянного жительства в России.

Опыт наших европейских соседей и конкурентов позволяет заключить, что экономический рост в условиях «старения» населения (сокращения молодых и трудоспособных когорт при увеличении пожилых и нуждающихся в пенсионном обеспечении) весьма проблематичен. А поскольку старение населения является одним из самых серьезных вызовов, с которыми столкнулась и будет сталкиваться Россия в долгосрочной перспективе, альтернатива иммиграции вряд ли существует. Вопрос стоит не о ее сокращении или прекращении, а о ее рациональном использовании. Необходимо поставить иммиграцию на службу социально-экономическому развитию страны. Речь при этом идет о политике государства в отношении не только въезда, но и расселения мигрантов на территории страны и их инкорпорирования, включения в российское общество. Иными словами, важной частью миграционной политики является интеграционная политика. При условии продуманной, стратегически обоснованной миграционной политики внешняя миграция способна стать мощным ресурсом развития, повышающим шансы России в глобальной политико-экономической конкуренции.

1. Международная трудовая миграция как глобальный феномен

1.1. Объем и направления потоков

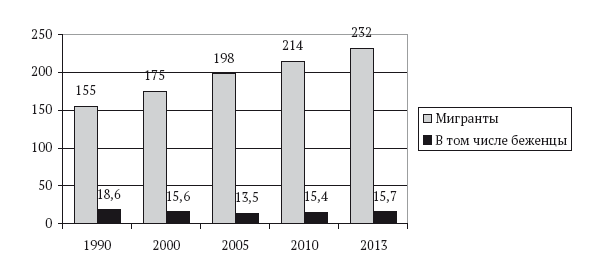

По последним данным ООН, в мире насчитывалось порядка 232 млн международных мигрантов, что составляет 3,1 % общемирового населения[8].

В период между 1990 и 2000 гг. число международных мигрантов ежегодно увеличивалось в среднем на 2 млн человек. Максимальные темпы роста международной миграции наблюдались между 2000 и 2010 гг. В этот период количество международных мигрантов росло на 4,6 млн ежегодно. Между 2010 и 2013 гг. наблюдался небольшой спад – рост миграции в этот отрезок времени составил в среднем 3,6 млн человек в год. При этом доля мигрантов в мировом населении остается стабильной – около 3 % – на протяжении многих десятилетий (рис. 1).

Подавляющее большинство людей, которые зафиксированы в представленных статистических выкладках, – это трудовые мигранты. Что касается беженцев и соискателей убежища, то они составляют относительно небольшой процент всех международных мигрантов. В 2013 г. общее число беженцев в мире было оценено в 15,7 млн, это около 1 % всех международных мигрантов.

Рис. 1. Количество международных мигрантов в мире (из них беженцев), млн человек

Источник: доклады ООН по народонаселению.

Направления международных миграционных потоков можно разделить на две основные категории: меж- и внутри-континентальные. К первым относится миграция из Латинской Америки в США, из стран Африки и Азии в Западную Европу, а также из Северной и Восточной Африки в государства Персидского залива. В рамках внутриконтинентального обмена выделяются следующие ключевые направления: из Южной и Восточной Европы в страны Западной и Северной Европы, из Центральной Азии и части стран Южной Азии в нефтедобывающие страны Западной Азии; на Африканском континенте устойчивый приток рабочей силы наблюдается в ЮАР и Намибию, в Латинской Америке к странам – импортерам трудовых мигрантов относятся Бразилия, Мексика, Аргентина и Венесуэла.

Следует, впрочем, подчеркнуть, что в современную эпоху строгое разделение на страны эмиграции и страны иммиграции неправомерно. Все большее количество стран не только изменяют свой статус, но и сочетают характеристики двух категорий, выступая одновременно и как отдающие (эмиграционные), и как принимающие (иммиграционные). В Европе это Греция, Италия, Португалия и Испания, в Азии – Южная Корея, Малайзия, Тайвань и Таиланд. Даже Мексика и Тунис столкнулись с наплывом иностранных работников, которые рассматривают эти страны как более перспективные, чем собственные[9].

1.2. Россия в мировом контексте

1.2а. Россия как страна иммиграцииВ настоящее время Россия фактически превратилась в страну иммиграции. Всплеск миграционного прироста, подобный тому, который произошел в нашей стране в начале 1990-х гг., имел место в Германии на рубеже 1980-1990-х гг. С 2000-х гг. объем иммиграционного притока стабилизировался и прирост населения России за счет иммиграции стал сопоставим с миграционным приростом таких стран, как Великобритания и Канада, уступая миграционному приросту в Италии и Испании.

Около десяти лет назад в одном из докладов ООН появилось утверждение, что Россия – вторая после США страна по числу иммигрантов. Цитировались слова тогдашнего Генсека ООН К. Аннана о том, что в России в 2005 г. насчитывалось 12,1 млн иммигрантов[10]. Такая цифра возникла из-за специфики оценок ООН, согласно которым иммигрантами считаются те, кто родился за пределами страны, в российском случае это республики СССР. Очевидно, однако, что многие из этих людей переехали в Россию задолго до распада Советского Союза. Эксперты неоднократно указывали на неприменимость подобного подхода к оценке постсоветских миграций[11].

Тем не менее в опубликованном в 2013 г. докладе Генсека ООН на 46-й специальной сессии Комиссии по народонаселению и развитию России вновь было отдано 2-е место по численности международных мигрантов (12,3 млн человек) после США (42,8 млн человек)[12]. Методика оценки осталась прежней, сведения о месте рождения брали из переписей населения. В настоящее время указанная статистика используется в популистских целях представителями некоторых политических партий, а также экспертами и журналистами, занимающими антииммигрантские позиции. Не указывая причин появления столь больших цифр, они используют эти данные в целях нагнетания антимиграционных настроений в российском обществе.

Данные всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. не позволяют установить процент уроженцев других стран, приехавших в Россию на заработки после 1991 г. В материалах переписей не указано место рождения значительной части населения. Это произошло потому, что немалое число домохозяйств переписывали по данным паспортных столов или домовых книг, без непосредственного контакта с переписываемым, что не давало возможности получить точную информацию. Следует также учитывать настороженное отношение мигрантов к представителям государственных органов – многие из них предпочли уклониться от общения с переписчиками.

Миграционный прирост населения России за 1992–2013 гг. составил 6 млн человек, а с учетом дооценки по двум последним переписям – 8,4 млн человек[13]. Несмотря на то что общее число прибывших из-за пределов страны было достаточно велико (12,5 млн человек), не следует забывать и о том, что за этот период из страны убыло 4,1 млн человек. Можно предположить, что частично это были одни и те же люди. Кроме того, за истекшее время численность прибывших могла сократиться из-за смертности.

В течение года в России находятся 6–8 млн иностранных граждан, часть которых может пребывать на территории страны фактически безвыездно. Определенное число этих людей в будущем может перейти в разряд долговременных мигрантов, получить в России разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство, а впоследствии гражданство. Согласно данным опроса временных мигрантов в ряде регионов России (2008 и 2009 гг.), 27 % из них собирались в будущем получить российское гражданство[14]. Данные другого опроса также говорят о 27 % желающих остаться в России навсегда[15].

Конечно, первоначальные планы людей могут меняться. Но это касается и тех, кто поначалу не рассчитывал пробыть в нашей стране длительное время или остаться насовсем. По мере накопления опыта поездок и общения в рабочих коллективах, с местным населением зачастую происходит пересмотр планов, связанных с длительностью и частотой поездок. Люди, изначально настроенные на разовые поездки, приходят к выводу о желательности совершать циркулярные поездки, а те, кто был настроен на циркулярные приезды, переориентируются на постоянное жительство[16].

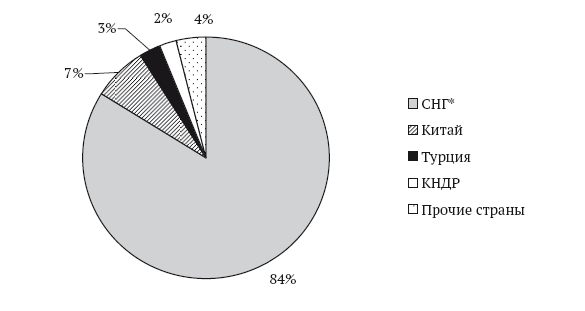

Как мы уже отмечали, в иммиграционных потоках в Россию однозначно преобладают выходцы из республик бывшего СССР (так называемого ближнего зарубежья). В начале 2000-х лидерство принадлежало Украине, после 2005–2006 гг. ее позиции потеснили страны Средней Азии (прежде всего Узбекистан и Таджикистан). Что касается государств дальнего зарубежья, то их доля в качестве поставщиков рабочей силы неуклонно сокращалась начиная с 2007 г. (после того, как мигранты из стран с безвизовым порядком въезда получили преференции). Если исходить из количества выданных разрешений на работу, то в 2008 г. на долю таких трудящихся приходилось 27 %, в 2010 г. – 24, в 2012 г. – 16, а в 2013 г. – всего 15 % всех работавших в России иностранцев[17]. Среди стран за пределами СНГ, выступавших поставщиками рабочей силы в Российскую Федерацию в 2012 г., лидировал Китай (7 %), за ним следовали Турция (3 %) и КНДР (2 %); еще 4 % работников прибыли из «прочих стран». В абсолютных цифрах 16 % работников от всех получивших разрешение на трудовую деятельность иностранцев – это 221 тыс. человек[18].

Представим это в виде диаграммы (рис. 2).

Рис. 2. Структура трудовой миграции в РФ (по странам), %

Источник: ФМС РФ.

* Страны СНГ по мере убывания: Узбекистан, Таджикистан, Украина, Киргизия, Молдова, Армения, Азербайджан.

Поскольку официальной статистикой улавливаются не все работающие в России мигранты, необходимо сделать поправку на тех, кто трудится здесь без оформления разрешительных документов. Однако вряд ли пропорции между гражданами постсоветских стран и выходцами из дальнего зарубежья будут существенно различаться. Поэтому алармизм, характерный для части российских журналистов и политиков, в отношении «орд нелегалов» из Китая, якобы наводнивших Россию, неуместен. По оценкам большинства экспертов, число граждан Китая, одновременно находящихся в России, не превышает 500 тыс. человек при значительном превышении числа временных мигрантов над постоянными[19].

1.2б. Россия как страна эмиграцииОценить объем трудовой эмиграции из России на сегодняшний день крайне сложно. Большая часть трудовых поездок российских граждан за рубеж либо не регистрируется (как это происходит в случае миграций в пределах СНГ), либо совершается по туристическим визам. Установить, сколько людей среди тех, кто, выезжая за границу, указал в качестве цели поездки туризм, а на деле выехал с целью работы, практически невозможно.

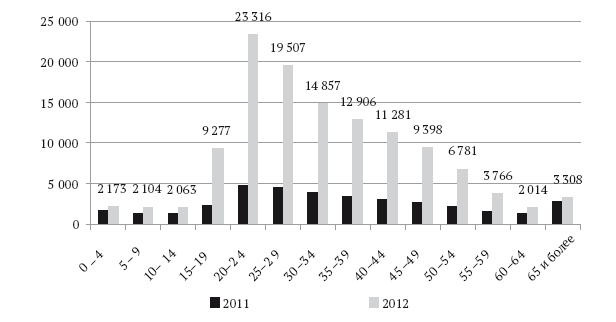

Согласно официальным данным, число россиян, работающих за рубежом по контрактам, составляет в среднем 60 тыс. человек в год. Наиболее популярные страны назначения (в порядке убывания): Кипр, США, Мальта, Германия и Греция[20]. При этом доминирующей возрастной когортой являются граждане от 20 до 30 лет.

В 2012–2013 гг. Росстат фиксировал общую тенденцию к увеличению эмиграции из России. Надо, однако, отметить, что в определенной мере это связано с изменением методики подсчетов: значительную долю учтенных эмигрантов составили россияне, выезжающие на работу в страны постсоветского пространства.

Отдельного разговора заслуживает эмиграция ученых и высококвалифицированных специалистов. Недавняя статистика демонстрировала некоторое уменьшение численности эмигрантов с высшим образованием. По данным Росстата, количество лиц с высшим образованием, выехавших из России на постоянное место жительства, уменьшилось почти вдвое; при этом, напротив, в 2 раза выросло число выехавших с целью временного трудоустройства. Это опять-таки может свидетельствовать не столько о реальном уменьшении эмиграции обладателей университетского диплома и/или ученой степени, сколько о трансформации каналов выезда российских квалифицированных ресурсов. Эмиграция выглядит как временная по той причине, что выезжающие сохраняют в России жилье, регистрацию и гражданство. Однако де-факто многие сохраняют связь с родиной только для того, чтобы общаться с родственниками, но это не означает, что они намерены вернуться в Россию на работу[21].

Рис. 3. Количество мужчин и женщин в указанных возрастных категориях, выехавших из РФ за рубеж в 2011 и 2012 гг.

Источник: Демографический ежегодник 2013 г.

Через официальные каналы на постоянное место жительства и по временным трудовым контактам из России в 2002–2010 гг. ежегодно выезжало порядка 30–35 тыс. специалистов с высшим образованием, в том числе от 10 до 40 докторов наук и от 30 до 90 кандидатов наук в год. Учитывая ограниченные возможности российской статистики и как следствие существенный недоучет эмигрантов, можно согласиться с оценками прессы в том, что масштаб эмиграции из России людей с высшим образованием значительно выше. По некоторым оценкам, нашу страну ежегодно покидает более 200 тыс. человек с высшим образованием[22].

Утечка умов происходит практически из всех отраслей, но в первую очередь речь идет о таких сферах, как космические технологии, прикладная и теоретическая физика, компьютерные и тонкие химические технологии, биохимия, микробиология, генетика, математика и программирование[23].

Российская научная диаспора сконцентрирована главным образом в Северной Америке. Согласно экспертным оценкам, около 70 % россиян-исследователей работают в США[24]. За 2002–2010 гг. в США из России эмигрировали более 17 тыс. человек с высшим образованием, в том числе 74 доктора и кандидата наук. С учетом поправочного коэффициента по американской статистике эта цифра в реальности может составлять около 120–150 тыс. человек (включая период с 1990 г.). Многие специалисты приезжают в США по временным рабочим визам, но, как правило, в течение одного-двух лет эти визы трансформируются в виды на жительство в США[25].

Вторая страна приема высококвалифицированных специалистов из России – Германия. По данным российской статистики, в Германию в 2002–2010 гг. выехали около 40 тыс. специалистов, в том числе 140 докторов и кандидатов наук. С учетом поправочного коэффициента на национальную статистику Германии реальное число таких людей может быть значительно выше[26]. Из европейских стран, принявших большое число российских ученых, можно также отметить Великобританию, Францию и Швейцарию.

Сравнение данных российской статистики с данными зарубежных стран обнаруживает значительные расхождения. Зарубежные данные в несколько раз превышают российские. Так, по американской статистике число эмигрантов из России от 2 до 6 раз (в разные годы) превышало число, приводимое Росстатом. Данные по Канаде выше российских в 3–6 раз, по Израилю – в 5–6, а по Франции – в 12–15 раз[27].

Подсчеты, проведенные С. Рязанцевым и Е. Письменной, позволяют предположить, что реальные потери нашей страны из-за утечки умов в государства дальнего зарубежья за 2002–2010 гг. составили от 750 тыс. до 1 млн человек. Это лица с высшим образованием, из которых порядка 1,2–1,6 тыс. – доктора и кандидаты наук[28].

Можно выделить пять каналов эмиграции научных кадров из России:

1. Целенаправленная эмиграция ученых и высококвалифицированных специалистов на постоянное место жительства за границу с заблаговременным или последующим поиском работы.

2. Трудовая эмиграция по временным контрактам, которые постепенно трансформируются в вид на жительство или гражданство принимающей страны. По примерным оценкам, 70–80 % российских ученых, работающих за рубежом, имеют временные контракты[29].

3. Эмиграция через стажировки и постдокторские программы, которые имеют многие университеты мира для приема ведущих ученых и специалистов в определенных отраслях и направлениях исследований.

4. Эмиграция с преобладанием семейных причин, в том числе через заключение брака с гражданами принимающей страны, с последующим трудоустройством. Этот канал эмиграции наиболее характерен для российских женщин.

5. Эмиграция молодых людей (студентов и аспирантов) по каналу обучения и стажировки. По данным ЮНЕСКО, в 2002 г. за границей обучалось примерно 25 тыс. российских студентов. Около половины из них намеревались там остаться, еще 20 % хотели бы продолжить учебу после получения диплома, и лишь 18 % были настроены вернуться в Россию[30].

Эксперты отмечают активный выезд из России молодых исследователей и студентов. По данным, приводимым директором по исследованиям фонда «Открытая экономика» И. Стерлигова, после 2000 г. их число превышает 4 тыс. человек в год[31]. Учиться едут в основном в вузы Германии (где сейчас приблизительно 12,5 тыс. студентов из России), получать же степень PhD российские молодые специалисты предпочитают в США. В 2006 г. здесь защитились 183 россиянина. По примерным оценкам, около 60 % россиян – победителей международных олимпиад уезжают на работу за границу[32]. Домой возвращаются немногие.

Высококвалифицированные кадры предпочитают работу за границей работе на родине не только и не столько из-за материальных условий. Главная причина оттока таких кадров в том, что они зачастую оказываются невостребованными. Иными словами, налицо противоречие между высоким качеством человеческого капитала и структурой современной российской экономики, которая не способна этот капитал потребить.

1.3. Выводы

Особенность современной международной системы заключается в том, что строгое разделение на страны эмиграции и страны иммиграции более не представляется возможным. Все большее количество стран сочетают два статуса: принимающих и отдающих. Основную долю в международных миграционных потоках составляют трудовые мигранты.

Главное отличие России от других индустриально развитых государств состоит в том, что большинство мигрантов прибывает в нашу страну из бывших советских республик, с которыми у Российской Федерации установлен безвизовый режим (за исключением Грузии и Туркмении).

В России наблюдается преобладание маятниковой миграции над постоянной. Подобное положение дел имеет свои положительные и отрицательные стороны. Положительная сторона заключается в возможности сэкономить на предоставлении социальных гарантий иностранным работникам, отрицательная в том, что временные мигранты не могут внести вклад в улучшение демографической ситуации и укрепление обороноспособности нашей страны; они пассивны в качестве потребителей и не ориентированы на интеграцию в российский социум.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Согласно подходу, принятому в документах ООН, под международными мигрантами понимают индивидов, которые «меняют свою страну обычного проживания». Различают долгосрочных и краткосрочных мигрантов; долгосрочные мигранты – это лица, которые проживают за пределами страны своего рождения в течение года или более; краткосрочные мигранты – это лица, которые переезжают в другую страну на период не менее 3 месяцев и не более чем на год (12 месяцев), за исключением случаев, когда передвижение в эту страну не связано со следующим рядом причин: отдыхом, отпуском, посещением друзей и родственников, деловыми целями, лечением или религиозным паломничеством. United Nations (2014) Recommendations on International Migration Statistics, Rev.l http://unstats.un.org/unsd/ demographic/sconcerns/migration/migrmethods.htm

2

В 2012 г. общемировой объем таких переводов превысил 400 млрд долл. США (The World Bank (2013) Migration and Development Brief, 20). http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/ Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf

3

При этом различие между отдающими и принимающими странами не следует понимать буквально, поскольку многие современные государства выступают одновременно в том и другом качестве (см. об этом ниже).

4

Имеется в виду чистая миграция, т. е. число прибывших за вычетом убывших.

5

Eurostat (2014) Population and population change statistics, http:// ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population and_ population_change_statistics.

6

http://stats.0ecd.0rg/#.

7

Количество иммигрантов определялось чиновниками ООН по чисто формальному критерию: в качестве иммигрантов рассматривались лица, родившиеся за пределами Российской Федерации. В результате в число иммигрантов, постоянно проживающих в России, попали все граждане бывшего СССР, родившиеся за пределами РФ, львиную долю которых составляли русские репатрианты, переехавшие в Россию из бывших советских республик. См. об этом ниже, в 1.26.