Полная версия

По следу «Серого». Автобиографическая повесть (книга вторая)

С осени 1942 года на Полесье и Волыни начали параллельно создаваться другие вооруженные отряды ОУН, возглавляемые Степаном Бандерой, который позаимствовал название УПА у Т. Бульбы-Боровца.

Бандеровцы 18—19 августа 1943 г. разоружили часть отрядов УНРА13, а их командиров уничтожили. Оставшиеся в живых бульбовцы под страхом расстрела были вынуждены влиться в новую УПА, которая, опираясь на сеть ОУН на северо-западных украинских землях, набирала размах. Ее организаторами были ведущие члены ОУН: Дмитрий (Роман) Клячкивский, Ростислав Волошин, Я. Бусел.

В начале марта 1943 года с самим Боровцом связались представители ОУН (б), решившие возглавить (фактически переподчинить) вооружённые формирования националистического подполья на Волыни и Полесье. Переговоры об объединении с бандеровцами (фактически – о подчинении им) в марте-апреле 1943 года закончились безуспешно. 19 ноября 1943 года штаб Полесской Сечи был атакован бандеровцами. Жена Боровца Ганна Oпоченська-Боровец схвачена и казнена бандеровцами.

Причина такого «недружественно» шага по отношению к своему «коллеге» была банально проста – Бандера безудержно рвался к неограниченной власти в ОУН, для чего устранял на своем пути к этой цели всех своих соперников.

Поскольку в 1942—1943 гг. немцы в результате репрессий почти полностью уничтожили руководство ОУН (м) на территории Рейхскомиссариата Украина, сторонники Мельника, боясь расправы со стороны Бандеры, присоединились к остаткам отрядов Боровца либо бежали в Дистрикт Галиция, где отношение оккупационных властей к ним было более благосклонным.

Кстати, приветствие «Слава Украине – Героям Слава!» тоже не принадлежит Степану Бендере. За 24 года до создания оуновской УПА, на Черкащине, в лесном массиве Холодный Яр14, еще некоторое время после падения УНР продолжалась борьба украинцев с большевизмом. Их девизом были слова: «Воля Украины или смерть». И именно там, в Полесской Сечи, в Холодном Яру, на Черкащине, впервые прозвучало приветствие: «Слава Украине – Украине Слава», вторую часть которого потом С. Бандера изменил на «Героям Слава».

И спустя ровно месяц после нападения фашистской Германии на Советский Союз, 27 июля 1941 г. в г. Ровно был создан «Первый курень Украинского войска имени Холодного Яра», ставший вторым вооруженным формированием в годы Второй мировой войны, провозгласившим целью создание «независимой Украины».

Но… если брать в расчет украинские вооруженные формирования, созданные до нападения Третьего Рейха на СССР и воевавшие за «независимую Украину» – безусловно на первенство все-таки претендовал Тарас Бульба (Боровец) и его «Полесская Сечь» (1940 г.).

Таким образом, Организация Украинских Националистов, несмотря на распространенный стереотип, не была ни первой, ни единственной, кто создавал вооруженные формирования для борьбы с большевизмом.

Итак, осенью 1942 г. уже существовали отряды самообороны, деятельность которых была направлена на борьбу с немцами и красными партизанами и на охрану сёл. Немного позже ОУН (б) приняла решение объединить разрозненные отряды в одну целостную структуру, но этот процесс происходил стихийно и без соответствующего документального оформления, поэтому весь этот сброд бандитов, мародеров Украинской Повстанческой Армией назвать было никак нельзя.

Кроме УПА, созданной Организацией украинских националистов на Волыни, территорией которой она и ограничивалась, в соседней Галиции были созданы другие вооруженные формирования – Украинская национальная самооборона (УНС).

В конце 1943 г. УПА и УНС объединились в одну целостную УПА под командованием генерала Романа Шухевича.

Суммируя все вышесказанное, можно смело утверждать, что под «УПА» можно понимать:

1) УПА Тараса Бульбы-Боровца;

2) УПА, созданную для военных действий на территории Волыни;

3) УПА, объединившую под своими флагами в конце 1943 г. и УПА (Волынь) и УНС (Галиция).

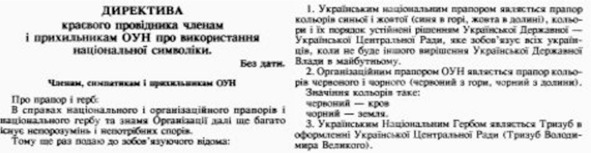

Каждая армия всегда имела свой флаг или знамя, под которым она шла в бой. Многие, вне зависимости от их отношения к ОУН-УПА, считают красно-черный флаг флагом УПА. На самом деле своего флага у УПА не было – украинские повстанцы боролись под сине-желтым флагом, ему же и присягали. А красно-черный – на самом деле организационный флаг ОУН. И вот тому доказательство.

Как видим, про флаг УПА ни слова.

Красный и черный цвета всегда использовались в украинской истории, быту, их можно было встретить на одежде, крашенках. Многие знают популярную украинскую песню, написанную в 1964 году (музыка Александра Белаш, слова Дмитрия Павлычко) «Два цвета (Два кольори)»:

Два кольори Як я малим збирався навеснi Пiти у свiт незнаними шляхами, — Сорочку мати вишила менi червоними i чорними, Червоними i чорними нитками. Два кольори мої, два кольори, Оба на полотнi, в душi моїй оба, Два кольори мої, два кольори: Червоне – то любов, а чорне-то журба.КГБ Украины высказал предположение, что песня являлась «гимном УПА», поскольку в тексте упоминались два традиционных для этой организации цвета – красный и черный. Но авторы отрицали этот факт.

Если желто-синий флаг издревле на Украине означал государственность, украинскую соборность, то красно-черный флаг назывался украинско-революционным флагом. И он символизировал борьбу, сопротивление, невосприятие всего советского, большевистского, иноземного, неукраинского. Красно-черный часто использовался рядом с желто-синим флагом на митингах, конференциях, его вывешивали над домами. Вот почему советской властью были запрещены как красно-черный, так и желто-синий флаг. Разрешались только красные. Возможно, поэтому оуновцы шли в бой именно под голубо-желтыми флагами, а красно-черные использовали очень редко.

Кое-кто из апологетов оуновского движения пытается придать его символике старинный смысл и преемственность. Говорят, что если внимательно посмотреть на знаменитую картину И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», то в левом верхнем углу можно увидеть два свёрнутых стяга – жёлто-голубой и красно-чёрный. Действительно, это так. Но почему же на картине флаги «перевернуты»?

Илью Ефимовича нельзя упрекнуть в неточности – он всегда относился к своим произведениям на историческую тематику как к документам, отражающим конкретный, реальный исторический момент. Известно, что консультантом художника, во время написания этой картины, был известный историк украинского казачества Дмитрий Яворницкий. Именно из экспонатов коллекции Яворницкого Репин изобразил большую часть амуниции, оружия, другой казацкой атрибутики (и конечно – казацкие флаги). Эти цвета были присущи украинским казацким хоругвям еще с начала Запорожской Сечи.

В середине XVII в., после вхождения Гетманщины в состав Российской империи, получили распространение голубые (синие) полотнища с золотыми или желтыми изображениями крестов и других знаков. С тех пор желто-голубое сочетание цветов постепенно начало доминировать на украинских флагах и клейнодах. Но тогда еще не было достигнуто единства относительно флага и красно-черные цвета также встречались. На протяжении XVIII в. продолжалась унификация цветов и изображений на знаменах казачьих полков, пока этот процесс не остановила ликвидация Гетманщины и уничтожения Запорожской Сечи царской Россией… А уже в начале ХХ века желто-голубые и красно-черные флаги снова возвратились – вместе с украинской государственностью и новыми казаками.

Историки-исследователи государственных символов Украины единодушно сходятся во мнении, что цвета нынешнего флага страны и ОУН-УПА не являются единственными, взятыми из исторического наследия «незалэжной.

На территории нынешней Украины возникали и распадались различные государственные образования, полуавтономные общинные образования казаков, где существовали определенные зачатки государственности. Самым значительным из них была Запорожская Сечь.

Древнерусские стяги-«чолки», имевшие вид вытянутых треугольников, постепенно вытеснялись из употребления другими знаками отличия. Во времена феодальной раздробленности стяги стали приобретать вид четырехугольника, как правило, с косицами. Преобладающим цветом стягов по-прежнему являлся красный (красный цвет был характерным цветом стягов не только славянских племен-предков украинского народа, но и практически всех славян), а на полотнищах изображались кресты, полумесяц, звезды, княжеские знаки, в том числе и «тризуб».

Новый этап в развитии знаменной символики на Украине был связан с появлением казаков. Наиболее распространенной формой казачьих знамен, которые они называли прапорами, была прямоугольная или трапециевидная. Знаками различия мелких казачьих подразделений были треугольные полотнища.

Как правило, преобладающими цветами знамен запорожского казачества были красно-малиновые. Такой же цвет имели и гетманские хоругви, на которых белым цветом изображался Архистратиг Михаил, а примерно с XVII в. – и личная эмблема гетмана.

Сохранившиеся описи казачьих знамен также свидетельствуют о приверженности запорожцев красному цвету: это знамена Киевского и Черниговского полков 1651 г.; знамя последней Сечи, ликвидированной в 1775 г. по приказу Екатерины II; знамена слободских казачьих полков – Сумского, Ахтырского, Харьковского, Изюмского, Острогожского. Однако в некоторых исторических источниках встречаются сведения и о сине-желтых казацких знаменах. Так, по свидетельствам хроник Великого княжества Литовского, Русского и Самогитского, в битвах под Киевом и Черниговом в 1651 г. войско Великого Княжества под предводительством князя Радзивилла захватило в качестве трофеев несколько казачьих знамен, среди них было шесть сине-желтых.

Позже, в XVIII в. сине-желтые знамена были у Лубенского и Полтавского полков. Кроме того, кошевой Петр Калнышевский заказывал в 1763 г. в Киеве новое полковое знамя для Сечи – «желтое на блакитном канавации». Подобное знамя хранилось в экспозиции днепропетровского исторического музея.

За всю историю Украины 18—19 вв. цветовая гамма флагов была самой разнообразной: западно-украинские земли вошедшие состав Австро-Венгерской империи имели черно-желто-бело-красный, наряду широко использовавшимся в то время черно-желтым флагом династии Габсбургов; «королевства Галиции и Лодомерии» – сине-красный, красно-синий, сине-красно-желтый (по цветам австрийского герба Галиции), либо амарантово (оттенок красного) – белые; территориальным флагом Буковины был сине-красный. И только в первой половине 19 в. вопрос о национальной символике стал решаться более конкретно.

Национальный конгресс, проходивший во Львове с 19 апреля до 2 мая 1848 г. принял сине-желтый флаг в качестве национального флага. Цвета флага объяснялись так: голубое небо и золотые украинские пшеничные поля.

Существует множество версий происхождения украинского флага. Одна связывает синий и желтый цвета с флагом Швеции. Такие знамена якобы даровал казакам шведский король в награду за переход на его сторону во время войн с Россией. Однако никаких документальных подтверждений этому нет.

Другая версия датирует появление сине-желтых флагов периодом Киевской Руси. Но, очевидно, что сине-желтый флаг был создан не только и не столько под влиянием знамен казацкой вольности, сколько на основе герба Львовской земли, который изображал золотого льва в синем поле. Кроме того, синий (голубой) и желтый (золотой) цвета в целом характерны для исторических гербов украинских земель. Например, Подолия имела герб в синем поле которого золотое солнце.

Оуновцы использовали голубо-желтый флаг ОУН (он сейчас является государственным флагом Украины) и красно-черный – УПА, но не наоборот, как на картине И. Репина. (Обратите внимание!)

По поводу размещения полос на государственном флаге еще в 1918 г. вышел конфуз – столкнулись научный подход и привычка.

На территории Украины, которая находилась в составе Российской империи, вопрос о национальной символике долгое время не поднимался. Но, благодаря существовавшим связям с Галичиной, на этой территории также было известно о сине-желтых национальных цветах западноукраинцев.

20 ноября 1917 г. в Киеве была провозглашена Украинская Народная Республика, а 14 января 1918 г. Центральная Рада приняла временный закон о флагах военного и торгового флотов республики, в котором говорилось, что флагом Украинского торгового флота является полотнище из двух – синего и желтого цветов». Спустя 4 дня Малая Рада утвердила и рисунок военно-морского флага республики, который отличался от флага торгового флота тем, что в его первой четверти было изображение золотого «тризуба».

Казалось бы, все встало на свои места: есть Республика, есть флаг. Но… у ученых было другое мнение.

Президент Украинской Народной Республики М. С. Грушевский под давлением ученых-историков вскоре вынужден был признать, что при принятии флага допущена ошибка.

Согласно геральдическими правилам, при разложении герба на цвета флага, верхняя его полоса должна соответствовать цвету основной фигуры герба, а нижняя – цвету поля, т.е. исходя из того, что гербом Украины является золотой трезубец в синем поле, то флаг должен вверху иметь желтую полосу, а внизу – синюю.

22 марта того же года Центральная Рада, приняв доводы ученых убедительными, одобрила желто-голубой флаг в качестве государственного флага Украины. В этот же день государственный флаг был утвержден президентом республики.

Но с этим решением не согласились сторонники сине-желтого флага, которые хотя и соглашались с исторической и геральдической аргументацией в пользу желто-синего, но апеллировали к тому, что сине-желтый флаг в народном сознании уже ассоциируется с голубым небом над пшеничными полями. Не получил желто-синий флаг поддержки и у народа, который по-прежнему использовал сине-желтый. Таким образом, желто-голубой флаг в этот период был только над зданиями государственных учреждений.

После государственного переворота, совершенного 29 апреля 1918 г. гетманом Скоропадским, государственным флагом гетманской «Українскій Державі» был утвержден сине-желтый с изображением золотого «тризуба» с крестом в центре полотнища.

10 марта 1919 г. в Харькове собрался III съезд Советов Украины, провозгласивший создание Советской Социалистической Республики. Украины. Декретом ВЦИК РСФСР 13 апреля 1918 г. флагом Российской республики был утвержден красный с надписью «Р.С.Ф.С.Р.», а позже – УССР. По этому образцу стали создаваться и флаги других советских республик, в том числе и Украины.

21 ноября 1949 г. Указом Президиума Верховного Совета УССР был утвержден новый флаг республики, основу которого составил флаг СССР, но в нижней его части была голубая горизонтальная полоса. На красной полосе, которая в два раза шире голубой, были изображены золотые серп и молот, а выше – красная пятиконечная звезда с золотой каймой.

В 1990-х гг. широкое распространение сначала в националистических кругах, а потом и повсеместно, получил национальный желто-синий флаг, причем оттенок синего поначалу был очень светлым. Однако официально государство не спешило менять свою символику. К моменту распада СССР государственным флагом Украины оставался советский. Хотя, например, 24 июля 1990 г. Президиум Киевского горсовета народных депутатов решил вывесить сине-желтый флаг рядом с государственным красно-синим перед зданием горсовета на Крещатике. В 2000 г. эта дата стала государственным праздником – Днем флага.

После провозглашения независимости страны, 4 сентября 1991 г. сине-желтый, точнее голубо-желтый флаг был объявлен национальным флагом. В этот же день он был поднят рядом с красно-синим флагом УССР над зданием Верховного Совета в Киеве.

Вот такие метаморфозы происходили с государственным символом Украины в течение нескольких веков.

Структура украинского повстанческого движения включала четыре основных компонента: политическую организацию (ОУН); военные формирования (УПА), центр военного командования и контроля (Главное командование УПА), координационный национальный орган (УГОР), каждая из которых в свою очередь с течением Второй мировой войны претерпевала изменения.

Структура УПА в годы немецкой оккупации также постоянно изменялась и развивалась, и лишь в послевоенный период, в советское время она осталась устойчивой, но в количественном отношении постоянно уменьшалась – силы оуновского подполья неминуемо снижались и стремились к нулю.

Изменения в организационной структуре УПА происходили на самом верху – в составе органов командования УПА, и прежде всего в штабе.

Военное командование УПА осуществляли Главный командир (Главнокомандующий) и его штаб (главный штаб УПА).

Главными командирами УПА были:

– с весны 1943 г. – Дмитрий Клячкивский («Клим Савур»);

– в 1943—50 гг. – Роман Шухевич («Тарас Чупринка»);

– в 1950—54 г. – Василий Кук («Василий Коваль», «Лемех» («Лемиш»).

Основным органом военного управления личным составом и всеми структурами формирования УПА было Главное командование, которое раньше называлось Главным войсковым штабом ОУН (ГВШ) или Краевым войсковым штабом (КВШ), созданным до вторжения гитлеровцев в Советский Союз.

Первоначально КВШ ОУН руководили:

– с апреля 1941 г. – майор Дмитрий Грицай («Перебийнос»), военный референт Провода ОУН;

– после его ареста (с весны 1943 г.) – майор Роман Шухевич («Тур»).

В сентябре 1943 г. Главное командование УПА формально отделилось от Центрального Провода ОУН, и ГВШ ОУН переименовал в ГВШ УПА, а Роман Шухевич, под новым псевдонимом «Тарас Чупрынка» занял должность Главного командира УПА в ранге подполковника15.

Начальником ГВШ УПА назначен Дмитрий Грицай «Перебейнос»16. Его заместителем стал Олекса Гасин («Лыцарь»), военный референт Центрального Провода ОУН.

Штаб ГВШ состоя из семи управлений: оперативного, разведывательного, хозяйственного, кадрового, боевой подготовки, политвоспитания и военных инспекторов.

В январе 1944 г. произошли изменения и в подчиненных штабах:

– Волынский КВШ ОУН стал штабом УПА-Запад (нач. штаба генерал Леонид Ступницький («Гончаренко»);

– Карпатский КВШ ОУН – штабом УПА-Запад (нач. штаба майор «Вадим»).

Все эти изменения лишь формально зафиксировали реальное положение дел, существовавшее с весны 1943 г. и связано было с тем, что первоначально созданная УПА на территории Волыни, Полесья УПА и бывшая УНС в Галичине, стали обретать новые формы.

Итак, УПА (Волынь, Полесье) стала УПА-Север, УНС (Галичина) – УПА-Запад, а территория Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области, Винничины и южных районов вошли в УПА-Юг.

Структура УПА получила более конкретные очертания и границы.

Однако следует обратить внимание, что структура УПА периодически претерпевала изменения.

Структура УПА до 1944 г.

Основной боевой единицей УПА была сотня (рота), которая объединялась в курени (батальоны).

Группы куреней образовывали отряды (полки).

Все воинские единицы ВО составляли группу (дивизию) с разной численностью – от 12 до 36 сотен.

Как правило, сотня делилась на три четы, каждая чета – на три роя, а каждый рой – на два звена.

Однако в некоторые периоды сотни могли иметь по четыре четы, а чета – по четыре роя.

Свита командира состоял из политвоспитателя, бунчужного (писаря), представителя Службы безопасности, санитара, связных, иногда – из представителей военно-полевой жандармерии и разведчиков.

Командир первой четы автоматически становился заместителем командира сотни.

Каждый курень состоял из 2—4 сотен.

Командир куреня имел свиту в составе шефа штаба (или адъютанта), политвоспитателя, бунчужного, капеллана, врача и референта СБ.

Реорганизация УПА в 1944.

Тактическими единицами стали «бригады» (ок. 400 чел.).

Бригада делилась на отряды, а те – на отделы и подотделы.

Тактические единицы УПА идентифицировались по кодовым названиям, именам исторических лиц, событий, погибших бойцов. Иногда употреблялись шифры или порядковые номера.

Основу УПА составляли пехотные подразделения, хотя каждый ВО имел по 1—2 сотни конницы, а также отделы тяжелой артиллерии.

Итак, с целью более четкого руководства войсками УПА была разделена по территориальному принципу на четыре главных территориальных управления – Генеральные военные округи (ГВО)17. Каждая из этих ГВО в свою очередь делилась на военные округи (ВО).

Низшим звеном территориального раздела УПА были «тактические видтинки» (ТВ) – участки (секторы), на которые делились военные округи.

Созданный на Ровенщине Штаб УПА-Юг контролировал также территорию, на которой действовали отряды военного округа «Богун» из УПА-Север. Но в некоторых документах он именовался также как УПА-Восток.

Рисунок из Интернета

Отныне вся УПА делилась на четыре Главных военных округа (ГВО):

1. УПА-Север (район действий – Волынь и Полесье),

2. УПА-Запад (Галичина, Буковина, Закарпатье и области за бывшей линией Керзона),

3. УПА-Юг (Каменец-Подольская, Житомирская, Винницкая и южная часть Киевской областей),

4. УПА-Восток (северная полоса Житомирской, северная часть Киевской и частично Черниговской областей)18.

Глядя на эти карты дислокации округов УПА, резонно возникают вопросы: А где же вся остальная часть Украины? С кем и за что воевала УПА?

Рисунки из Интернета

Рисунки из Интернета

ГВО УПА-Север имел три военных округа:

– ВО «Туров» (район действия – Владимирщина, Ковельщина, Луччина);

– ВО «Заграва» (Березно, Володимирец, Высоцк, Давыд-Городок, Дубровица, Клегов, Костополь, Лунинец, Людвиполь, Морочно, Пинск, Рафаловка, Рокитно, Сарны, Степань, Столин);

– ВО «Волынь-Юг» (Ровно, Клевань, Тучин, Межеричь. Корец, Гоща, Александрия, Дубно, Острожец, Демидовка, Млинов, Козин, Верба, Радивилов, Кременец, Шумск, Додеркалы, Почаев и Лановцы).

ГВО УПА-Запад имел шесть военных округов:

– ВО «Лисоня» (территория Тернопольщины, Подднестр);

– ВО «Говерла» (Гуцульщина и Буковина);

– ВО «Черный Лес» (Станиславовщина);

– ВО «Маковка» (Стрыйщина, Дрогобыччина, Самборщина и Турчанщина);

– ВО «Буг» (Львовщина);

– ВО «Сан» (Закерзонье).

В 1944 г. в ее состав также входили 6 военных округов, но с иной нумерацией:

– 1 ВО (г. Львов) (Командир – «Хмара»);

– 2 ВО («Буг») (Львовская область, Любачевщина, Холмщина) (командир – Остап Линда («Ерема»);

– 3 ВО («Лисоня») (Тернопольская обл. с Рогатинщиной без Кременетчины) (командир – Омельян Полевый («Очеред»);

– 4 ВО («Говерла») (Станиславская (ныне – Ивано-Франковска) обл. с Буковиной без Рогатинщины) (командир Иван Будковский («Гуцул»);

– 5 ВО (Дрогобычская обл) (командир – Иван Белелович) («Дзвинчук»);

– 6 ВО («Сан») (Лемковщина, Перемышлыцина, Яросавщина) (командир – Яков Черный) («Ударник»).

Но такая структура просуществовала только год. Первый и пятый округа были ликвидированы и включены в соседние. Изменился и состав командования:

– Львовский ВО «Буг» возглавил Василь Левкович («Вороний»);

– Подольский ВО «Лисоня» – Омельян Полевый («Очеред»), потом – Владимир Якубовский («Бондаренко»);

– Карпатский ВО «Говерла» – Микола Гвердохлеб («Гром»);

– Закерзоньский ВО «Сан» – Мирослав Онишкевич («Орест»).

А на территории ВО «Говерла» кроме трех существующих тактических участков, находящихся в подчинении командующего «Говерлы», появился и отдельный участок – «Макивка», которым руководил лично Командующий УПА Роман Шухевич «Тарас Чупринка»), сменивший в 1944 г. после реорганизации предыдущего главного командира (Главнокомандующего), пробывшего на этом посту с весны 1943 г. по январь 1944 г., полковника УПА Клячкивского Дмитрия Семеновича («Клим Савур», «Охрим», «Билаш», «Роман», «Щур» и др.).

ГВО УПА-Юг имел три военных округа: