полная версия

полная версияВот сижу я на санях

Зато на нашем кладбище без преувеличения бывал тысячу раз. Вот уж где в самом деле похоронены мои лучшие воспоминания. И даже не на самом кладбище, а по дороге к нему, по всем этим колеям и обочинам, под сугробами, под буграми, в буераках да в лужах, да в ямах.

Неподалёку от кладбища отец прикупил себе ещё один сарай. А так как рядом была ещё и лесопилка, а значит и изобилие материала, он всё чаще стал заниматься изготовлением гробов не в основной мастерской, а в том самом сарае, до которого на лошади, даже самым безумным галопом, было ехать минут двадцать, если не полчаса. После смерти бабушки он всё более отдалялся от дома. Мать моя, думаю, побаивалась как бы он совсем не оставил её, взяв пример со своего старшего брата. Ей не нравилось, что они с ним так тесно и много общаются, и на работе и дома. Иногда моя мать, в общем-то спокойная женщина, даже устраивала скандалы. Она выгоняла нашего дядю из дому, чуть ли ни прямо из-за стола. Дядя, впрочем, всегда воспринимал это с пониманием – собирался и уходил, не ропща, но даже поблагодарив за угощение и попрощавшись, хоть и рисковал при этом получить по лицу. Отец заступался за него и корил мать, тут мать напускалась на отца и в результате выгоняла обоих. Оставшись одна, она горько плакала. Мы даже боялись к ней подходить. Я уводил девочек на кухню и что-нибудь читал им или показывал фокусы. Мать не могла сдержаться, чтобы не ругать отца, а тот не хотел этого терпеть, и потому всё чаще уходил ночевать к дяде. Может быть, если не моё, как раз в это время бурно развивавшееся, сближение с отцом, семья наша и вправду бы распалась.

Со вторым отцовским сараем, с тем, который был рядом с кладбищем, связана, пожалуй, самая весёлая страница моей ранней юности. Там я самостоятельно сделал свой первый гроб. Не могу сказать, чтобы он получился безукоризненным, но несомненно его уже можно было пустить в дело. Отец часто оставлял меня в этом сарае одного, и я мог часами наслаждаться неторопливой столярной работой. В присутствии отца было совсем не то – уж слишком он давил меня своим авторитетом. Нет, он очень редко – надо отдать ему должное – почти никогда не выговаривал мне за то, что я что-нибудь делаю неправильно. Но его указующий безмолвный перст висел за моей спиной неотступно и непрестанно. Из-за этого все мои движения были скованы, я боялся проявить инициативу и сделать ошибку, боялся испортить ценный материал, что уже не раз случалось. Отец молчал, но и этим молчанием давал мне понять, насколько ему всё это неприятно. В глубине души отец уважал только таких же мастеров, как он сам. Я думаю, тогда, когда он держал в руках деревянную ласточку, у него уже начинало зарождаться чувство уважения к моему другу. Но тот пожил так недолго.

Так вот, работа у меня спорилась – пусть я это только воображал – лишь тогда, когда я находился в одиночестве. Рубанок начинал как бы петь под рукой, гвозди забивались сами собой – с одного удара. Стружки пахли как-то особенно празднично. И мне ничего не нужно было больше на этом свете. Только этот верстак, отточенный инструмент и доски, доски – по возможности без сучков и без трещин. Помнится, на своём одиннадцатом гробу – дело было по весне – я так увлёкся, что чуть не упустил собственную душу. Т.е. мне показалось, что ещё два-три вот таких полновесных, долгих и точных движения – и душа моя не удержится уже в груди, но, переполненная восторгом творчества, воспарит над обструганным моим изделием и птичкой мелкой просочится куда-нибудь под застреху – улетит в леса, только её и видели. Мне пришлось остановиться и перевести дух. Конечно – здорово умереть вот так, с бухты-барахты, умереть не от чего-нибудь, а от восторга, переполнившего грудь; но как-то мне ещё показалось мало, и гробов-то я сделал ещё немного, и ещё, быть может, даже наверняка, мои лучшие, самые красивые, гробы – в будущем; и мама будет печалиться, если я так рано уйду, и отец, да и сёстры всплакнут – кто им будет мастерить всяких дурацких зверушек?

В общем, я остался, устоял. Подождал, пока уляжется нахлынувшее сердцебиение. Может, я и правда болен? Но чем? Я был так счастлив.

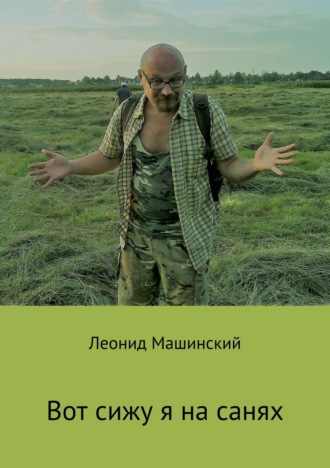

Это ещё не всё. Самые, пожалуй, прекрасные минуты – это были минуты именно телесной жизни, а не отделения души от тела – я переживал, когда отвозил очередной новый гроб к отцу, в посёлок. Дядя уже стал доверять мне свои сани с одной лошадкой, с той самой старушкой, которую я помнил с детства, – она была особенно спокойной и покладистой.

Да, дело было по весне, но утрамбованный снег на дороге всё ещё позволял передвигаться на санях. А вот холмы кругом уже оголились с верхушек. От черноватой земли исходил ароматный пар, кое-где сквозь коросту сухого бурьяна уже пробивалась новая травка. Пели птички. По канавам обочь дороги бежали весёлые звонкие ручейки.

Я ехал на своих санях, укутавшись лёгким полушубком, сложив руки на груди, засунув каждую в противоположный рукав. Я лежал в гробу, в совершенно новом гробу, час назад законченном мною в кладбищенском отцовском сарае. Рядом, на обесцветившемся за зиму, сене лежала, сверкающая на солнце, пахучая сосновая крышка. Я лежал в гробу и втягивал носом очаровательный запах живицы. Пахло не только смолой, мокрый снег тоже имел свой особый запах. Пахло и конским навозом, и чуть-чуть сеном, и костром – от старого полушубка. Даже небо, казалось, пахнет – солнце залезало лучиком в нос и заставляло чихнуть. Перепархивающие в небе птицы – жаворонки уже, что ли? – щекотали тенью лицо – я снова вспоминал, как меня утирал отец. Лицо моё невольно растягивалось в улыбке, глаза закрывались. Лошадка шла ровно и неторопливо, под длинной льняной чёлкой угадывались мутноватые, уже плохо видящие, но умные, всё в лошадиной жизни узнавшие и всё простившие, глаза. Я мог быть совершенно спокоен за неё и за себя. Она довезёт куда надо. Разве что, постоит полчасика на том самом месте, где у нас всегда бывают заторы – ну, передохнёт. И я посплю. Отчего бы не поспать? – на этом солнце так и размаривает – чай, не замёрзну.

Не я первый придумал эту моду ездить домой в гробу. Не у меня одного отец занимался подобным промыслом. Ещё в самом раннем детстве я наблюдал мальчишек, которые лихо скользили нам навстречу с ослепительно сияющих снеговых гор. У каждого на санках было по гробу. Некоторые сидели в этих гробах, другие лежали – и на спине, и боком, и на животе – кому как удобно или кто как хотел выпендриться. Некоторые тащили санки с гробом за собой на верёвочке. Других везли лошади. В то время в посёлке как раз, кажется, был особенно массовый замор, так что и гробы требовались в массе. И вот все сыновья гробовщиков и катафальщиков, все дружки этих сыновей с удовольствием помогали доставлять изделия по адресам. Большинство гробовых мастерских было расположено рядом с лесопилкой, а значит и рядом с кладбищем. Мой отец почему-то долго держался особняком и делал свои гробы в посёлке – может, мать не хотела, чтобы он отдалялся от дома? – но потом и она не сумела его удержать.

Пока же мастерская у отца была рядом с домом, ещё чаще чем на похороны, нам приходилось ездить в сторону кладбища за материалом. Впрочем, отец брал меня не всегда, а только когда был в хорошем настроении. А в хорошем настроении он бывал после того, как ему хорошо заплатят. Тогда он себе и выпить позволял и сына-неженку на санях покатать.

Случалось, попав в особенно долгий затор, мы на обочине устраивали целые пиры. Один раз, под Рождество, отец на костре зажарил целого барана. Тут были и дядя, и мать, и даже сёстры – одна бабушка осталась дома, а старший брат ушёл к друзьям. Мать-то согласилась прокатиться только потому, что сёстры очень просились, а у неё день был свободный и вообще – под праздник – уж лучше она вместе с мужиками погуляет, чем даст им одним гулять. Всё взяли с собой – и баранину, и кислую капусту, и солёные грибы, и водку конечно же. И чай на костре приготовили, и пирогом нас, детей, угостили – он ещё даже не совсем застыл, схоронился под рогожами. Искры от костра летели высоко-высоко, уголья трещали и прыскали от капающего на них бараньего жира. Одна из сестрёнок полдороги куксилась, должно быть, заболевала, но тут и она повеселела – стала подбрасывать в огонь разные валяющиеся поблизости соломинки да палочки. Даже нашей лошадке мы дали кусок пирога. Вообще-то, мы ехали в этот раз аж на трёх санях. На одних, передних – покойница, какая-то наша троюродная бабушка, с ближайшими её родственниками; на других – дядя с остальными родственниками покойной; а на третьих – мы семьёй. Покойницу – чтобы не занесло снегом – пока везли в закрытом гробу.

В ту зиму под Рождество народу сразу умерло множество. Караван от посёлка до кладбища вытянулся саней в пятьсот – все ехали, как и мы, по нескольку упряжек – но и одних покойников было никак не меньше сотни. Вся дорога была устелена еловыми лапами и пластмассовыми искусственными цветами. Погода стояла пасмурная, снег валил на землю громадными липкими хлопьями, так что даже трудно было дышать – того гляди, куском снега подавишься. Но настроение у всех было приподнятое – сразу столько народа, столько покойников, столько впечатлений! – особенно, конечно, радовались дети – они ещё не умели толком грустить о чужой смерти, разноцветье валяющихся на пути цветочков их скорее веселило, раздавленные еловые лапы пахли так пронзительно и возбуждающе.

Несмотря на сыроватую погоду, умелец дядя разжёг костёр с одной спички из специально припасённых под рогожей сухих дров. После мяса испекли картошку в золе. Караван так ещё и не тронулся. Мать даже подумывала, не вернуться ли ей с детьми ночевать домой – уже и вечереть начинало. Но не успели девчонки размазать последнюю картофелину по своим уже изрядно закопчённым личикам, как поезд тронулся. У многих были электрические фонари, а кое у кого и факелы. Так что ехали с иллюминацией. Костры на обочине так и остались гореть – с ними было светлей и веселей, а при таком снеге, в такую погоду никакой опасности пожара не существует. Как здорово вновь услышать скрип, наконец сдвинувшихся с мёртвой точки, полозьев.

Теперь ещё, пожалуй, предстоит простоять не один час перед воротами кладбища. Дело в том, что зимой могильщики не всегда успевают копать могилы. Это только сейчас отпустило, а ещё позавчера мороз стоял о-го-го какой – так что проморозка под толстым снегом не менее полуметра. Тут необходимо сперва работать ломом. Конечно, многие мужики из городка отправляются в такие дни на халтуру, но не многие из них в самом деле умеют и хотят хорошенько долбить промёрзлый грунт. Работы затягиваются, кое-кто уже валяется в конуре у сторожа пьяный. А кто-нибудь упьётся и, незамеченный, замёрзнет тут же в сугробе – ещё одну могилу придётся рыть.

Перед воротами кладбища народ на санях тоже пьёт и закусывает – но не чокаются – всё-таки покойники. А дети в большинстве уже спят – что бы им не поспать, сытеньким на свежем воздухе? Уж где-где, а у нас научились так утепляться на санях, что никакой мороз не проберёт – спи-отдыхай. Да мы и закалённые – чай, родом отсюда, из этих зим. А на улице уже по виду ночь, и звёзды выступили. Снег-то перестал, ветер успокоился – опять холодает. Эй, могильщики! Копайте скорее. Хоть к полуночи хотелось бы домой вернуться, – это мать наша так наверно думает; а нам всё равно, девчонки давно дрыхнут – чумазые-пречумазые. Я последним засыпаю, ещё на звёзды успею перед сном полюбоваться – жаль, что из созвездий и знаю-то одну Большую Медведицу. От факела от дядиного в нос тянет дегтярным дымком, на кладбище каркают одна за другой несколько испуганных ворон, снег осыпается бахромой с еловых веток, нависающих над кладбищенскими воротами. Я ложусь поудобнее – руки на груди, ноги вместе – смирненько, совсем как покойничек – только глазки осталось закрыть.

Но бывали, конечно, и моменты маеты, связанные с этим нашим сонным похоронным путём. В том самом узком месте, дожидаясь своей очереди, мы простаивали часами не раз и не два – это вообще во времена моего детства было чуть ли ни нормой. Далеко не всегда мне удавалось найти себе приятелей для игры, иногда не было поблизости даже старших ребят, которые в игре заведомо обидят. То ли в обозе совсем больше не было детей, то ли они сидели на санях в дальних концах. Туда меня отец не пускал – вдруг поезд тронется – всегда ведь ждёшь, что он тронется в следующую минуту. Я сидел на санях и скучал. Я предавался меланхолии и воображал, что это я умер и меня везут на санях в так называемый последний путь. Иногда так входил в роль, что сам себя ловил на том, что подражаю и положением тела и выражением лица какой-нибудь очередной умершей бабушке, нашей дальней родственнице. На мгновение мне становилось страшно – а вдруг это я в самом деле умер? Но как же я сам себя хороню? А вдруг покойник видит, как его хоронят? А вдруг душа – я ведь слышал об этом – отделяется от тела и летает над ним и видит его сверху? Но я ведь вижу себя не сверху. И потом, я не в гробу. На всякий случай я, не открывая глаз и не размыкая мёрзнущих рук, шевелил ногами и убеждался, что по сторонам нет гробовых стенок. Какое-то время я специально лежал, раскинув ноги, но так было холоднее. Особенно неприятно было думать об обледенелой могиле и о том, что тебя закидают промёрзшей землёй пополам со снегом. Вот уж где наверное действительно холодно!

Я просыпался от неприятной дрожи. Умирать не хотелось. Хочется ли кому-нибудь умирать? Почему люди умирают так часто? Почему они вообще умирают?

Этот вопрос до сей поры приводит меня в недоумение, хотя я и научился – выдрессировал сам себя – относиться к смерти гораздо спокойнее. Ведь так положено взрослому человеку – не правда ли?

Облегчение наступает, когда впереди стоящие сани наконец сдвигаются с места. Лошади могут сделать это только рывком – полозья примерзают. Они бедные так напрягаются, что жалко на них смотреть, и ещё кажется, что порвётся сбруя. Иногда полозья приходится откапывать и подковыривать ломами. Однажды при мне таким образом полоз неосторожно сломали, и сани пришлось общими усилиями затаскивать на крутую обочину, чтобы освободить дорогу остальным.

Но тогда, по весне, в своём новом гробу, я летел домой как на птице. К тому же, я ехал с кладбища, а не на кладбище. Изготовляя каждый новый гроб не для себя, я словно заново рождался – словно поворачивал время назад и возвращался с кладбища домой, хоть и в гробу, но живой и невредимый. Сердце заходилось, когда после очередного подъёма, сани стремительно скатывались в ложбину между холмов. Тут даже моя кляча позволяла себе скоростные вольности.

Однажды, вернувшись вот так в посёлок в самом весёлом расположении духа, я узнал, что мой единственный друг умер; а я был последнее время так занят собой, что даже ни разу не соизволил навестить его в больнице. Что теперь я могу сделать для него? Пожалуй, я уже сделал – этот гроб. Думаю, отец не станет возражать, если я предоставлю его семье умершего бесплатно. У него, насколько я знаю, одна мать и ещё сестрёнка, живут они бедно, беднее нас. Отец мой, кажется, любил этого моего дружка. Но почему же я не сходил к нему в больницу? Не хотел смотреть, как он умирает? Совесть ворочалась у меня внутри огромным раненным спрутом, одно из её щупалец щекотало мне горло, и я подавился, чтобы не разрыдаться. Будет ли у меня в жизни ещё хоть один такой друг? Нежный, отзывчивый. Почему я его так мало хвалил при жизни? Даже подшучивал над ним – какая свинья!

Я уже сделал гроб. Разве что отлакировать его? Или, может, вырезать на нём какой-нибудь узор? Может, крест? Надо спросить родственников? Но до того ли им? Где, кстати, его отец? Я даже не знаю, никогда не спрашивал. В сущности, мне было на моего друга наплевать. Он просто был, и слава Богу. А вот теперь его нет. Может, его отец умер? Или он, как мой дядя, ушёл из семьи? Тогда его можно найти, позвать хотя бы на похороны?.. Но много ли в этом теперь прока?

Так я думал тогда. И сделал, конечно, всё, что считал нужным, всё, что мог, всё, что от меня зависело. Я не мог этого не сделать. Не делать это – было бы слишком мучительно, невыносимо. В делах – как я понимаю теперь, почти сплошь ненужных – растворилась моя печаль. Растворение печали – в этом был единственный смысл моих хлопот. Чем пышнее похороны – тем больше забот, тем сильнее внимание отвлекается собственно от факта смерти. А сам факт? Может, его нужно просто понять? Можно ли его понять?

Где-то, наверно уже на моём сотом гробу, скончался мой старший брат. С ним вышла банальная история – увлёкся наркотиками. Строительство дач и в самом деле приносило неплохие барыши, а кроме этого строительства как-то ничего у него в жизни не было, даже нас не было, т.е. семьи. От матери и отца он сам ушёл, я на него за это сердился, а может надо было, наоборот, пожалеть? В общем, все мы виноваты. А наркотики эти – не знаю, как они попадают в наше селенье. Скорее всего, виноваты подозрительные личности с юга. Пробуют их от скуки те, у кого есть деньги. Никогда бы не подумал, что брат мой такой легкомысленный – он всегда производил на меня впечатление самого серьёзного и целеустремлённого человека в нашей семье – этим превосходил даже мать и отца. И вот… Как всё это происходило – я толком не знаю. Но он всё реже появлялся дома, почти уже совсем не появлялся. Перестал приносить деньги – мать это заметила. А ещё мать заметила, что он похудел и разговаривает как-то странно. А однажды сам попросил у неё денег, она дала скрепя сердце, он ушёл радостный и больше не вернулся. Его нашли на Поганом Пустыре – так у нас в посёлке называют это место. Трудно сказать, от чего он собственно умер – то ли наркотик оказался какой-то некачественный, то ли замёрз – хотя было не так уж холодно. А может, помог ему кое-кто уйти из жизни – были и такие предположения. Этот Поганый Пустырь неподалёку от церкви – как раз то место, на которое намекала в своей страшной сказке бабушка. Там и отделение милиции поблизости, но брат мой туда не попал, умер прямо на Пустыре – это, на самом деле, свалка, хоть вокруг и поставлены плакаты, что сброс мусора запрещается. Там, в землянках, ночуют бомжи и раздобывают свои дозы пропащие наркоманы; те, кому особенно некуда идти, тут же и колются.

Я никогда не понимал этих людей. Мне не хотелось даже в мечтах попробовать, что это за кайф. Не то чтобы я так уж боялся, просто мне было заранее не интересно. И вдруг – мой брат!

Я теперь уже никогда не пойму что к чему. Я и раньше-то с ним почти не говорил, а за последние несколько лет мы буквально не сказали друг другу ни одного слова.

Его смерть для меня загадка. Любил ли он кого-нибудь? Была ли у него девушка? Он ведь был симпатичный парень. Может, он из-за любви?

Очень сокрушался отец. Да и мать была сама не своя, но она всё поняла раньше, когда давала ему деньги. А мы с отцом делали вид, что всё идёт обычным порядком, что ничего страшного не происходит – у него своя жизнь, у нас своя – он сам свою жизнь выбрал, имеет право, и вот…

Ну хватит причитать. В общем, схоронили мы брата. На этот раз – в отцовом гробу. Я его мёртвого, честно говоря, не узнал, настолько он изменился. Наверно и при жизни был уже похож на трупа. Он, кажется, всё последнее время только и делал, что стремился к этому законченному состоянию. Когда мы забирали с отцом из морга его обнажённое тело, я старался не смотреть на многочисленные следы уколов. Теперь мне кажется, что был неправ – что толку прятать голову в песок?

Мы схоронили брата, я хотел пойти в церковь и поставить за него свечку, но близость к церкви Поганого Пустыря остановила меня. С той стороны как будто так и тянуло разложением. Это была не иллюзия – просто на свалку выбрасывали пищевые отходы и, скажем, трупы домашних животных.

После смерти брата я решил уехать из нашего города. Отцово ремесло я вполне усвоил и был уверен, что уже нигде не пропаду. Впрочем, обещал родителям заезжать в гости. Сестрёнки мои уже здорово подросли, похорошели и, того гляди, готовы были выскочить замуж. Мне хотелось верить, что судьба брата заставит их поостеречься и не совершать некоторых опрометчивых поступков. Как бы там ни было, я оставлял их на произвол судьбы. Они поплакали, провожая меня, – как всегда, не совсем искренне – так они плакали и по брату. Теперь мать и отец принадлежали им безраздельно – они всегда этого хотели.

Кстати, я забыл сказать, что к этому времени умер и мой дядя. Как подозревали, покончил жизнь самоубийством. Его нашли зимним утром под окнами пятиэтажки, где он проживал на пятом этаже. Смерть наступила от перелома шейного позвонка. Никаких писем он, впрочем, не оставил, так что версия самоубийства остаётся под сомнением. Дядя в последний год сильно попивал, но эксперт сказал, что у трупа в крови не было алкоголя. Впрочем, как я потом узнал, это почти невозможно определить, и уж совсем вряд ли соответствующие средства были в нашем морге. Не знаю, зачем он врал.

Дядю мы похоронили в моём гробу всего-то месяца за два до того, как похоронили брата. Отец теперь поневоле вновь прибился к матери, к дому; но у него могли возникнуть проблемы с транспортировкой продукции, а я оставлял его в трудный час.

Я боялся, что сам здесь умру. Как-то стало мне от этой жизни тошно. Захотелось, так сказать, попробовать на вкус другие возможности. В общем, я поступал как последний трус и эгоист.

К тому времени жизнь, как и смерть, в нашем городке стала как-то замирать. Всё реже случались массовые одновременные заморы, но реже стали происходить и рождения. Молодёжь разъезжалась по другим местам, а из тех кто оставался, многие уходили в наркотики. Умер старый мэр, и ЗАГС перестал регистрировать круглосуточно. Перестала работать круглосуточно и материна прачечная, она чуть не осталась без работы. Поговаривали даже, что и кладбище с родильным домом собираются перевести на исключительно дневной режим; многие роженицы стали опасаться рожать – вдруг ночью? Хоть покойников и стало не в пример меньше – очереди у кладбищенских ворот выстраивались с самого раннего утра. К тому же, на лошадей напала сибирская язва, чего не случалось уже более ста лет, и бо'льшая часть их вымерла – пришлось делать для заражённых трупов новое запретное кладбище на отшибе. С транспортировкой как покойников, так и живых людей, таким образом, возникли большие трудности. В окрестных лесах – несмотря на довольно сырую погоду – по неизвестной причине полыхали обширные пожары. В будущем грозила нехватка пиломатериалов. Отец мой грустил и, одиноко сидя на кухне, прикладывался к бутылочке. Мать сильно похудела, у неё как-то потухли глаза; при переходе на дневную работу она потеряла в зарплате. Девчонки чуть ни каждый день бегали на дискотеку, но приходили оттуда какие-то невесёлые. На всё это неприятно было смотреть – я всё более убеждался, что уже не смогу здесь никому толком помочь. Я уехал.

Долго жил в большом городе, женился, народил детей, мальчика и девочку. Стал большим начальником, хозяином престижного похоронного бюро. Я всё реже и реже писал письма домой, хоть и знал, что мать болеет, а отец почти перестал работать и пьёт горькую. Сёстры мои повыходили замуж и тоже покинули родителей.

Может быть, из-за того, что меня мучила совесть, мне всё чаще стали сниться сны о родном городке. Мы сидим все дома в нашей двухкомнатной квартире, на четвёртом этаже в пятиэтажке. Даже старший брат дома. Даже дядя, у которого есть другой свой дом. Нам всем очень хорошо. Мы сидим все за одним столом. Я снова ребёнок и вместе с другими детьми наслаждаюсь яблочным пирогом. Потом бабушка отправляет нас гулять – смотрит, чтобы мы все были тепло одеты – сама поправляет нам шарфы и шапки; отец, мать и даже дядя смотрят одобрительно. Первым из дома выходит старший брат, за ним я, потом девчонки – по старшинству.

Бабушка остаётся дома и вяжет какой-то длинный, бесконечно длинный, чулок. В руке у неё клубок серо-зелёных ниток, клубок величиной с апельсин. Часы тикают очень медленно. Секунды как будто увязают в липком неподвижном воздухе. Звуки никак не могут долететь до стен, до пола, до потолка. Так же медленно, с запозданием, долетает сквозь замороженные стёкла детский гам со двора.

Мы играем во дворе, т.е. в пространстве между нашей длинной пятиэтажкой и другой такой же, стоящей напротив параллельно. Наша квартира расположена так, что есть окна, выходящие на обе стороны. Так вот, в окно, выходящее на двор, бабушка видит сгущающиеся сумерки, она поправляет на носу круглые очки и закалывает гребёнкой потуже пучок седоватых волос. Она видит нас – мы передвигаемся, как в кино в замедленной съёмке. Мы играем в снежки, лепим баб – нам очень хорошо. Уже зажглись во дворе первые фонари. Падают крупные пушистые снежинки.

А с другой стороны от дома – сумерками ещё не пахнет – быть может, это от того, что там запад и небо дольше остаётся светлым после захода солнца?

Но вот мы уже вернулись домой, довольные и немного усталые, опять очень голодные. Бабушка будет кормить нас, а потом почитает нам книжку, и старший брат с нами. Мама с папой сидят на кухне за столом, как шерочка с машерочкой, папа держит мамину руку в своей. Дядя уже тихо ушёл.