полная версия

полная версияШелопут и прочее

В те дни, в июне, переслав полученное из издательства письмо в Израиль, я не мог до Сашки дозвониться. Как и потом, в июле. И только в конце месяца услышал его спокойный, чуть ироничный, но очень-очень слабый, надтреснутый голос: «Батюшка! Я тут немножко разболелся…»

Нет, в тот раз было не «немножко», он явно превысил самому себе положенный недельный предел, и именно в то время в его компьютере застряло издательское письмо, обещавшее быть судьбоносным.

А я в своей рукописи, получается, из родственных, «корыстных» чувств поначалу написал… неправду. Не полную правду. Виноват.

Не сомневаюсь, Сашка не рассердился бы на меня из-за этого откровения. Он знал: я его люблю. А, кроме того, «нет для человека более строгого судьи, чем он сам… Алкоголику нужно бояться не того, что о нем думают другие, ему нужно бояться и презирать в пьяном виде самого себя». Это он сам написал в той же своей работе.

Да, а родственниками, которые свели Сашку с разодетым хмырем-профессором, умеющим воздействовать на подсознание, были мы с Галиной. Оказалось не простым делом подогнать по времени приезд нашего сына из Израиля и визит в Москву известного в Европе спеца, имевшего базовые клиники в Польше и Швеции. Справедливости ради надо сказать, что его сеансы состояли не только из «не слишком противного» свиста. Из разговора за чаем со мной и Галей мы услышали интересные суждения о Сашке как о медике, в основном положительные, основанием которых были, конечно, беседы с ним. Врачебная профессия пациента, признавался спец, затрудняет работу, но, с другой стороны, придает ей особый интерес.

Внимательный читатель наверное заметил, что я на последних страницах, рассказывая о Сашке, пользуюсь глаголами прошедшего времени и сослагательного наклонения («не рассердился бы»). Вот уже почти четыре года его нет на этом свете. Он умер в августе 2013 года, прожив 56 с половиной лет.

Так мало! Алкоголизм не только изломанное бытие, но и заведомо рисковое, как, скажем, у физиков-атомщиков, летчиков, космонавтов…

Доподлинно не знаю, как это было для него, а для меня неудача с изданием его сочинений (что бы я об этом ни говорил) была болезненной.

Сашка, как всякий неофит, был в естественном заблуждении. Ему казалось, если у него получаются хорошие рассказы, повести и т. д., то вопрос их публикации должен решаться сам собой. Собственно, это правильная посылка. Но – для большинства авторов – с двумя непременными обстоятельствами: 1) долгое время ожидания; 2) счастливый случай. И тогда…

«…Тут в системе управления судьбами людей и романов щелкнул таинственный тумблер, и стрелка указала на меня, – рассказывала Галина о начале своей творческой биографии. – Некто отвечающий за глупое человечество посмотрел и задумался: что же со мной делать? Наехать трамваем или дать высокую должность в журнале?.. Убивать меня было почему-то жалко, а от должности указанная стрелка как-то отклонялась. Со мной надо было что-то решать».

А вот до Сашкиной истории у «отвечающего за глупое человечество» руки не дошли. Я как-то сделал несерьезную попытку вмешаться в нее. Руководствуясь легковесной премудростью – лиха беда начало.

В год серебряной свадьбы Сашка с семейством приехал в Москву. Вместе со своими детьми (их тогда было еще двое) привез рассказ в духе фэнтези «История доктора Верда» примерно на 45 страничках. Мне захотелось сделать ему подарок. Я работал тогда главным редактором в махоньком издательстве со звучным названием «Один из лучших». Я взял Сашкин рассказ, переименовал его – «Пятнадцать минут небыстрой ходьбы», подобрал иллюстрации из работ знакомой художницы и к концу его недельного (или декадного?) проживания в России вручил ему тираж в 100 экземпляров миниатюрной книжицы.

Сашка воспринял это, как я и ожидал, с юмором, как приятный пустячок. Однако через какое-то время в телефонном разговоре прозвучал намек о некой материальной выгоде, которую, по его предположению, поимели издатели от выпуска той прелестной книжицы. Увы, пришлось уязвить авторские амбиции сведением о том, что единственный материальный след, оставленный этим изданием в бухгалтерии, стал приходный ордер на 2000 рублей, заплаченных мной. О чем мне и был выдан соответственный чек.

…Мне довелось три или четыре раза помогать «выбиться в люди» начинающим. В большинстве случаев в издательствах сидят умные и понимающие дело работники. Самое главное, по моим впечатлениям, и самое трудное – побудить издательского редактора или завотделом прочитать рукопись. На это, как правило, уходят не дни, не месяцы – годы. Порой при этом теряется сама рукопись. А это уже можно считать удачей. Редактор, испытывая личную или коллективную, корпоративную вину, при повторном запуске опуса откладывает ради него прочие дела…

Уж не помню, был такой казус с Сашкиными сочинениями или нет, но мы с Володей Секачевым, Галиным литагентом, после нескольких лет «обивания порогов» вышли на фигуру в издательстве гораздо выше по ранжиру всех завотделами. После чего и были прочитаны его творения. Разумные редакторские суждения взывали к адекватному ответу. И он последовал. Но с опозданием. Короче: долгое ожидание было? Было. Счастливый случай был? Был. Но Сашка им не воспользовался.

…Великий певец, музыкант и актер Пласидо Доминго, размышляя над своей ролью в опере Оффенбаха «Сказки Гофмана» говорил:

– Я думаю, у каждого у нас в жизни бывают моменты, когда мы говорим себе: наверное, большего достичь мне уже не удастся. Для писателя, певца, художника, для любого творца это хороший повод оправдаться, прячась за проблемами выпивки, наркотиков, личной жизни, неважно чего. И наступает момент, когда надо сказать: теперь я изменюсь, потому что хочу жить, хочу творить, отдавать зрителям, что могу (явно, что артист ведет речь не только об оперном герое и реальном Гофмане, но и о себе самом. – А. Щ.). И если в этот момент мы призываем музу вдохновения, тогда это прекрасно».

В Сашкином случае муза вдохновения не устояла перед проблемой выпивки.

III

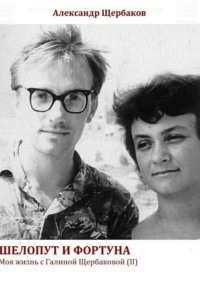

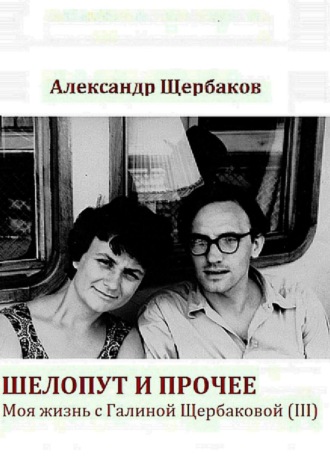

…А, по правде, здорово, что ты разыскал и поместил мамины фотографии. Они, слава богу, успокоили меня, подтвердив, что мои воспоминания детства не врут, и великолепно вписались в текст. И еще я в очередной раз подумал, какая мама красивая, и ты, кстати, по молодости очень даже ничего.

Это Сашкин отклик на публикацию в «Обывателе» его мемуарного сочинения. Перечитав это его послание, я раскрыл папочку, куда складывал всплывавшие в разных домашних уголках письма, когда-то полученные Галей. Вот одно из них.

«Пишет Вам Руфина. Вы может быть помните маленькую девочку, плохо одетую, работающую на стройке, так называемой «комсомольской», на Трубопрокатном. Помните, я писала весьма паршивые и весьма неудобоваримые не то наборы фраз, не то информации в «расфуфыренном» виде.

Потом я уехала в Москву, покорять большой град, ну, об этом особое письмо. Не то роман, не то поганенькая повесть.

Я недавно, т. е. в июне 1966 года (не пугайтесь, я редко в Челябинске бываю), была в редакции «Комсомольца»… Я, конечно, зашла только ради тов. Режабек. Но Вас там не оказалось. А перед этим я года за два видела старую перешницу «поэтессу» Л. П., она что-то шамкала, в чем-то Вас винила, ну, конечно, мне неудобно было из уважения к ее седине отматерить ее, я промолчала. Но узнала, что Вы в Волгограде. Н. Бетева в «Комсомольце» со смаком рассказывала о Вашей жизни, и я поняла, какая Вы чудеснейшая, храбрая, умная и в общем настоящая. Напишите мне, Вы так много для меня значите.

Прошло много лет, но я Вас почему-то всегда вспоминаю в клубе железнодорожников. Вы – в синем платье, рукава длинные, обшитые норкой. Стройная и молодая, обворожительная до головокружения. И почему-то деталь – вы поправляете белоснежную бретель, она нечаянно выскочила из своего тайника. И помню Ваши глаза – какие-то чуть сумасшедшие и бездонные.

Простите меня, я ведь в своей сути осталась той же дурочкой.

Немного о себе. Сейчас живу в Коркино Челябинской области, получила недавно квартиру, живу на 4 этаже. Солнце, ветер, весна – все мое! Пошла по Вашим стопам. Стала учителем русского языка и литературы…

Вот и все, дорогая моя наставница. Собираюсь года через два поступать еще куды-нибудь. Повыше!!! Обнимаю Вас и крепко жму руку А. Щ.

(А когда-то я в него была ужасно влюблена!)»

Как говорилось в одной смешной рекламе пива: «А мужики-то и не знают!» Это – по поводу «ужасно влюблена». Но нет, не ради запоздалого, но все равно лестного признания я привел письмо. А чтобы заодно с его автором еще раз пережить воспоминание (и волнение!) про обворожительную до головокружения, поправляющую белоснежную бретель, с какими-то чуть сумасшедшими и бездонными глазами… Я помню и то мероприятие, посвященное подписной кампании «Комсомольца», и густо-синее платье, которая Галина украсила хвостиками какого-то пушного зверя, а главное – чувство восторга и восхищения прекрасной женщиной.

Мне давно хотелось вставить это письмо Руфы Т. в свои мемуары. Но какое-то неосознанное чувство служило препятствием. Да, в те дни я страстно любил ее. И в первую очередь – за красоту!

То есть – не за что?..

Красота – случайность. А кто не знает психологического казуса: мы склонны наделять милого нам человека самыми разными якобы присущими ему достоинствами. Да, прошло время, и я их обнаружил в яви. Это называется везением. А в той, такой далекой дали все мое существо влекла неудержимая мощь – красота. Ее притягательная сила сливается с первобытным природным инстинктом. Наш великий и могучий этот коктейль именует любовью. Тут есть какая-то явная лексическая неполнота. Впрочем, отражающая слепость самого первородного устройства людской жизни.

Но я, кажется, объяснил смущение, до сих пор мешавшее мне представить на общее обозрение дорогое мне свидетельство очевидицы нашей ранней молодости.

Тогда, в конце пятидесятых, я не знал, какой она, моя прекрасная дама, окажется в будущем. Как не знал и того, какой она была девчонкой прежде – еще в начале тех же пятидесятых.

…Город Ростов, который она любила беззаветно и неизменно, ее не забыл. В год 80-летия со дня ее рождения ростовский журнал «Ковчег» впервые напечатал ее «Рассказы из авоськи», а главное, подборку воспоминаний тех, кто знал ее в юности. Низкий поклон издателю журнала А. К. Мацанову, главному редактору О. А. Лукьянченко. Ну, а организовала это дело давнишняя подруга Галины Инна Калабухова. Вот отрывок из ее воспоминаний.

«В ней меня привлекла особая южная яркость, неповторимая смесь провинциального простодушия, хохлацкого терпкого юмора (как она припечатала одну нашу факультетскую красавицу – «полна пазуха титёк и велика срака»!) и деятельного ума. Такая хрупкая, юная на вид, Галка была уже сложившимся человеком, готовым не только выбирать свою судьбу, но и строить её.

Ей не хватило балла для поступления по конкурсу (резали нас нещадно), и Галя пошла к заведующему учебной частью университета Тимошкину, который заодно принимал вступительные экзамены по географии и как раз поставил ей роковую «четвёрку». Она заставила Тимошкина разыскать её экзаменационное сочинение, в рецензии на которое отмечалась её особая литературная одарённость. И убедила, что будущему филологу важнее хорошо писать, чем знать место-расположение Гавайских островов.

Мне кажется, что на Тимошкина подействовали не столько литературные способности абитуриентки Руденко, сколько он оценил её как личность. Ему понравилась её настойчивость, целеустремлённость. Дмитрий Степанович своей властью определил её на какую-то вакансию в романо-германской группе, а ещё до начала занятий – на русское отделение, вместо не приехавшей медалистки. Этот явный кагебешник был назначен судьбой Галке в ангелы-хранители, помог ей шагнуть на первую ступеньку в писательской судьбе.

А мы этого её будущего не прочитывали. Галя Руденко не ходила в литобъединение. Не посещала на втором курсе конференцию писателей Юга России, на которую нас отпускали с занятий по особому списку. Казалось, главное её увлечение – общественная работа. Так и вижу её с блокнотом в руках на каком-то общефакультетском собрании.

И «мальчики». Тут, впрочем, она никаких усилий не прилагала. Хоровод, рой этот кружился вокруг Галки с первого дня. И был потрясающе разнообразен. От первокурсников наших до выпускников. От разгильдяев, от спортсменов – до зубрил-отличников. Галка оттянула на себя чуть не половину скудного мужского отряда гуманитариев, прихватив заодно юристов и геологов, которые тоже учились в главном корпусе.

Как пелось в одной тогда популярной песенке: «Не такая в общем уж красавица»… Даже и кокеткой она не была. А стремление украсить себя какой-то дамской шляпкой с вуалеткой только портило Галку. Глаза только были необыкновенные…

Ведь мы тогда знать не знали о таком удивительном свойстве, как сексапильность. Что-то такое я почуяла на встрече пятьдесят второго года, когда я и Галка, уже невеста, причём вместе с женихом, оказались в компании, где небольшое количество мальчиков было чётко прикреплено к конкретным девицам. Я с этими парами общалась постоянно, и никому из ребят в голову не приходило отнестись ко мне иначе, чем как к «хорошему парню». А с появлением Галки «всё смешалось в доме Облонских». Пары рассыпались. Все ребята потянулись к ней, как булавки к магниту. И это выглядело так естественно, что не вызывало у остальных девушек, включая меня и «брошенок», ни раздражения, ни обиды. Мы тоже были Галкой очарованы. Это был такой свет не просто женского обаяния, такой костёр живой жизни, всплеск эмоций, выходок, острот, что все скромно отступили в сторону, ожидая, когда это пламя вернётся в свой личный очаг и позволит затеплиться нашим огонькам.

Наверное, так реализовалась в Галке не только женская, а творческая сущность. Я помню, что так же сверкнула она на вечере самодеятельности, посвящённом Симонову, который организовала наша группа. Люба Корж делала серьёзный литературоведческий доклад. Галя Махаринская трогательно пела «Сколько б ни было в жизни разлук»…, студенты-поляки хором исполняли «От Москвы до Бреста». Я с интернационалистским пафосом читала «Генерала» – о Матэ Залке в Испании. И много ещё кто чего. А Галя Руденко в сценах из пьесы «Парень из нашего города» так непосредственно, живо играла Варю, была так очаровательна, так достоверно влюблена и предана, что зал взрывался аплодисментами после каждой её реплики.

Ещё я помню, как праздновали мы Галкино двадцатилетие десятого мая пятьдесят второго года. Откуда шла компания из пяти студенток? Наверное, возвращались с какого-нибудь общественного мероприятия по случаю Дня Победы. И вдруг Галка нас всех взбудоражила, закружила, затащила в кафе. Совсем не в наших правилах и не по нашим скромным кошелькам. И опять сплошной смех, шутки, радость через край. И внимание на наш стол, на неё всех посетителей мужского пола. И наше чистое, светлое упоение молодостью, весной, первой зеленью, шоколадным мороженым».

Ну, конечно, это моя Галина! Пусть за многие километры и годы до точки нашего пересечения.

А сейчас я хочу переиначить фразу из одного своего мемуара, в которой Галя названа «саморазвивающейся, всегда остававшейся самой собой и всегда не такой, как вчера». Подтверждаю верность определения, но на сей раз хочу поставить на первое место – «всегда остававшейся собой».

Наш ростовский друг Слава, а говоря официально – профессор Южного федерального университета Владислав Смирнов писал в очерке на страницах «Ковчега»: «Во время наших встреч я иногда фотографировал. Последний раз меня подвел аккумулятор. Когда я стал делать снимки, оказалось: с каждым кадром все словно потухало. …И вот, наконец, Александр Сергеевич снимает меня с Галей. Она положила мне голову на плечо, и смотрит, как будто из какого-то далёка-далека – всё расплылось в зыбком полутумане. Она словно «уходила» от нас…»

Аккумулятор стал нечаянным средством создания образа ухода: это действительно была последняя ее встреча с ростовскими друзьями. А буквально в предыдущем абзаце Смирнов описывает знаменательную сценку.

«У неё была мгновенная реакция, точная и тонкая ирония, схватывающая существо дела. …Я лечил катаракту в институте глазных болезней в Москве. И кому бы я ни говорил об этом, все в один голос спрашивали, как заведенные: "У Фёдорова?" (Обратите внимание на то, как действуют на человека клише СМИ). Когда я сказал об операции Галине, она (полуотрешенно): "У Фёдорова?" Я (удивленно-возбужденно): "Галя, и ты?!" И тут последовала незамедлительная торжествующе-озорная реакция: "У нас в стране если и есть что-то хорошее, то – в единственном числе"».

…Когда Галина предпочла присущей ей жизни взахлеб существование писателя-анахорета, отдавала ли она отчет, что ее «костер темперамента» (выражение Инны Калабуховой) может длить свое существование не только при наличии творческих дровишек, необходим еще и приток кислорода – востребованности окружения? Как она сумела прожить без этого восемь лет?.. (Это спрашиваю я. Не смешно ли? Но я действительно намного позднее увидел мысленным взором ту пропасть времени с неразличимой, расплывчатой, мглистой глубиной.)

Если бы ей назвали этот срок загодя, не переменилась ли бы кардинально вся наша жизнь?.. Я запоздало снимаю шляпу (которую никогда в жизни не носил) перед этой женщиной. «Её книги, отделённые от автора, начинают жить другой жизнью. Галина Николаевна Щербакова вернулась в них, осветив тексты не только выдающимся талантом, но теперь уже – и всей своей удивительной жизнью» (Владислав Смирнов).

IV

«12 ноября 2013

Я пришла к Галине впервые взять интервью для книги, я работала в то время над книгой о русских (советских) писательницах. С первой минуты она произвела на меня сильнейшее впечатление своей прямотой и восхитительным чувством юмора. Не имеет значения, о чем мы говорили, с ней всегда было легко, потому что она всегда внимательно слушала и очень интересно говорила. Мы обсуждали вместе самый широкий круг вопросов, и ее комментарии неизменно показывали глубокое проникновение в предмет, способность сфокусироваться на том, что на самом деле имеет значение в жизни, беспристрастную способность добраться до самой сути вещей, – именно это характеризует и ее прозу.

Мне никогда не забыть ее доброту, гостеприимство, ее теплоту, и то, как мы вместе смеялись… Никогда не забуду и того, что, – совсем не так как те русские, которые все подряд сегодня объявили себя религиозными, – Галина была истинно верующей, носила крестик, и когда мы говорили о моем возвращении в Штаты, благословила меня. У меня до сих пор хранится миниатюрная икона (святая Елена), которую она подарила. Хотя, конечно, я помнила о ней всегда безо всякого напоминания, она была одним из самых ярких островков света в Москве».

Елена Гощило, профессор Университета Огайо (США).Помните письмо Руфины Т., которое я привел в начале предыдущей подглавки? Вместе с ним обнаружилась прилепившаяся к конверту маленькая бумажка с нацарапанным на ней несуразным стишком:

Мы потому живем так скверно,Что, позабыв заветы Вернадскогои сущность ноосферы,Утратили основы веры.Я изредка (на удивление себе) сподобливался порождать этакие экспромты-нескладушки. Они за ненадобностью куда-то бесследно исчезали. А вот эта сохранилась.

Три с лишним года сочинения мемуаров меня совершенно уверили – ко многим случайностям при работе над ними надо относиться внимательно. Очень часто они возникают не просто так. Сплошь и рядом это какие-то указания. Не надо противиться мягким, как правило, ненавязчивым, будто нечаянным их намекам… Вот и в данном случае я со всей доступной мне серьезностью отнесся к этой нежданной бумажке. На что направляет «знак»? Может быть, на веру?..

Мы с Галиной очень многое (не всё!) узнали друг о друге. Но никогда предметом наших разговоров, обсуждений, взаимного любопытства не были вопросы веры. По негласному обоюдному уговору это было экстерриториально. Однако когда-то Галя сама сказала, что при обращении к Господу она пользуется собственными, придуманными ею текстами-молитвами. Она научилась этому от бабушки, Екатерины Николаевны.

Я родился и вырос в семье советских учителей, возросших во времена жесткого властвования нехристей. И когда уже в солидном возрасте ощутил потребность взаимодействия с силами, которые принято именовать высшими, мне ничего не оставалось, как воспользоваться книжкой молитвослова. И только недавно, когда уже не стало Гали, ко мне начали приходить свои слова, уместные при обхождении с провидением. Это не так просто – стилистически – подобрать их, не нарушая правил обращения на «ты», но не допуская и тени амикошонства, соблюсти меру доверительности, не опускаясь до мелочности, говорить цельно, без полутонов и уверток. И искренне. Чтобы тебя можно было уразуметь сразу и предельно ясно. Таков строй лучших молитв, принятых и проверенных миллионами людей в каждом поколении.

В одном Галином родственном письме она, к моему удивлению, назвала меня глубоко верующим человеком. Может быть, со стороны виднее, но мне кажется, в этом она заблуждалась. Мой скепсис («пофигизм» по определению нашего Сашки) вряд ли оставляет в моей натуре место для чего-то действительно глубокого. Пожизненная любимая профессия тоже к «глубине» не располагает и, более того, изначально ее не предполагает.

Но ведь… нельзя не верить. «Верить надо, – как всеобъемлюще сказал в «Мыслях врасплох» Андрей Синявский, – не в силу традиции, не из страха смерти, не на всякий случай, не потому что кто-то велит и что-то пугает, не из гуманистических принципов, не для того, чтобы спастись, не ради оригинальности. Верить надо по той простой причине, что Бог – есть». Имеется немало людей, которым не дано (Бог не дал? Вот уж поистине парадокс…) этой первостепенной эмоции. Но в такой historia morbi (история болезни) мне разбираться недосуг и не интересно.

…У меня же все началось… само собой: с мгновений, вдруг открывавших передо мной не видимые до того связи. Всего со всем. Эти мгновения стали возникать все чаще, окружающее делалось все более осязательным, мотивированным в проявлениях и, можно сказать, – полным (выражаясь новомодно, восприниматься «в 3D»). А далее я и не заметил, как такое восприятие стало привычным, устоявшимся. И, я бы сказал (это мое нынешнее уразумение), создалось осознание чего-то единого-общего. И себя – как частицы его.

Тогда и появилась надобность как-то контактировать с этим общим. Как? Ничего у нас для этого нет, кроме слов. Я раскрыл книгу «Молитвослов», лежавшую в числе прочих на краешке Галиного рабочего стола. Сначала, чтобы просто окунуться в неизвестную, специфичную, плохо понятную мне языковую стихию. Потом – дабы воспринять систему образов и массу бесконечно воспроизводимых, заштампованных определений и обращений, из бесчисленных повторений коих состоит, думаю, добрая половина книги. А потом, в как бы уже немного обжитом пространстве, отобрал нужные лично мне тексты, относящиеся к моим желаниям, страхам и дорогим людям, и… подивился, как быстро они угнездились в моих мыслях и в моей натуре. С некоторыми из них я, без сомнения, проживу до конца.

«…И тут закричал муэдзин…

…И вздохнули трубы католического органа.

…И ударили православные колокола…

…И, не сгибаясь даже перед Богом, забормотали евреи свою молитву.

…И нечеловечески красиво пошли по крестному пути Иисуса Христа францисканцы.

…И восемьсот лет знаменитая семья мусульман гордо смотрела на это, ибо она рано-рано встала, чтоб открыть Храм Гроба Господня. (По традиции с тринадцатого века ключи от дверей иерусалимского Храма Гроба Господня находятся в ведении определенных мусульманских семейных кланов. Эта привилегия передается от отцов к сыновьям. – А. Щ.) А я и не знала, что есть такой гениальный способ окончания идеологических распрей – отдать врагу ключи от святыни, за которую столько лет бились в крестовых войнах. Оказалось – нет у христианина лучшего хранителя, чем мусульманин с ключами от Храма. Господи! Как просто! За восемьсот лет он ни разу не опоздал открыть дверь».

Это из очерка Галины «На Храмовой горе», который издатели упорно считают рассказом и регулярно включают его в соответствующие сборники. Но все равно это очерк, поскольку там нет ничего порожденного воображением, все – чистая документалистика, non-fiction.

Кроме одной мелочи! Именно в тот день, когда мы, видимо, с первым автобусным рейсом из города Реховот прибыли в Иерусалим, этот важный мусульманин с ключами почему-то немного припозднился, и сотни жаждущих войти в главный христианский храм поджидали его в дворике у входа. Но это не было тягостным ожиданием. Когда находишься в Иерусалиме впервые, в нем все интересно. Хотя «интересно» – совершенно не то слово, если речь о библейски знаменитых местах. Все здесь значительно. Думаешь, деревянная этакая подмосковно-дачная лесенка на карнизе справа у входа в храм – еще не убранный инвентарь после некоего мелкого косметического ремонта. Ан нет! Она находится здесь уже более 180 лет, имеет собственное имя – «Недвижимая» и как некий символ – историю, которую можно рассказывать на многих страницах.