полная версия

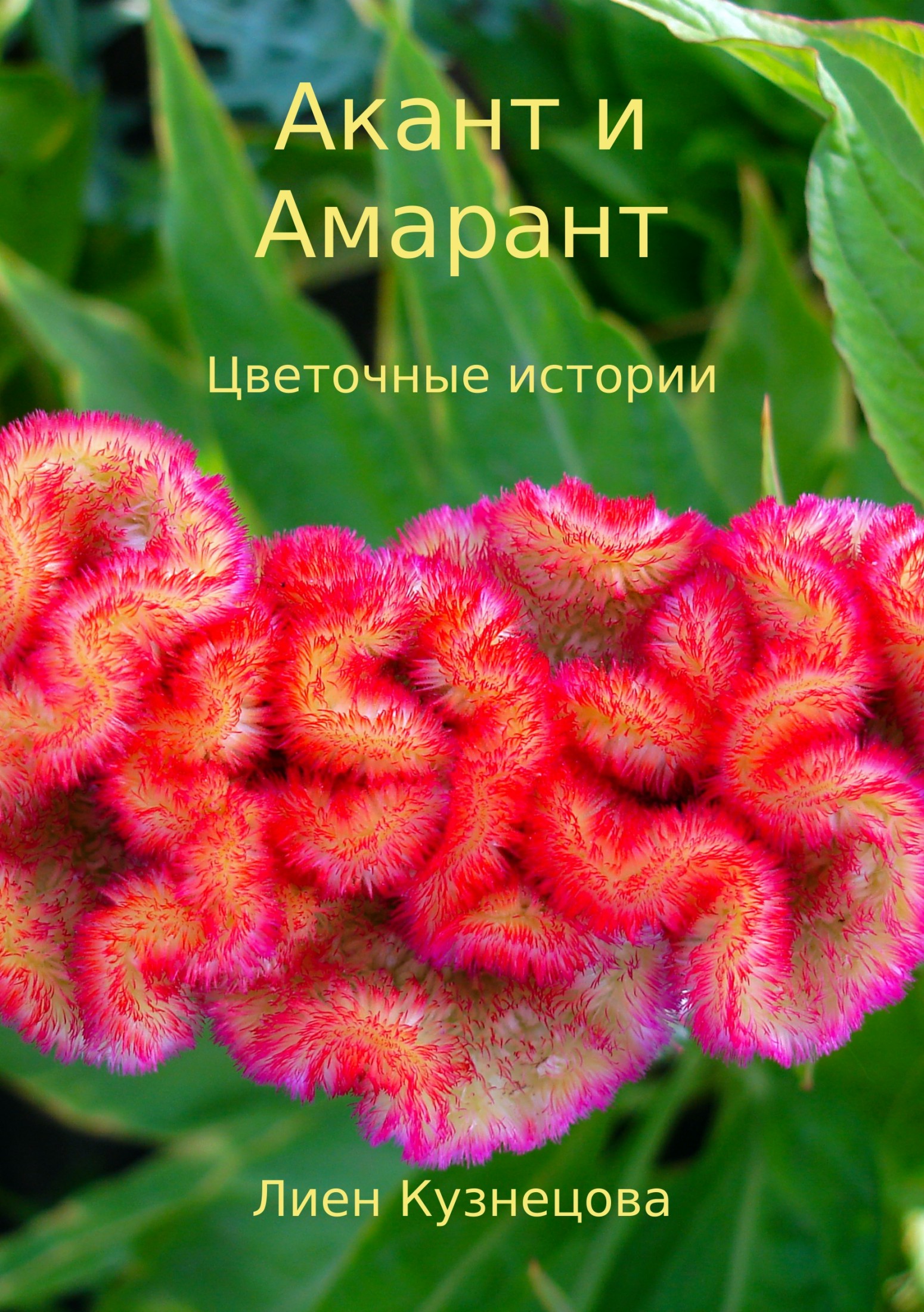

полная версияЦветочные истории. Акант и Амарант

У вас, как и у меня, и миллионов других людей, есть знакомые незнакомцы: люди, лица которых нам хорошо знакомы по изображению на плакатах, картинах, киноэкранах, но при этом ни разу не встреченные в реальной жизни.

А могут быть и другие «знакомые незнакомцы». Например, я каждый день хожу на работу по одной и той же улице примерно в одно и то же время. Довольно часто встречаю идущую мне на встречу женщину, чье лицо со временем мне стало так хорошо знакомо, что я даже на автомате стала иногда здороваться с ней, а она мне отвечать. Мы обмениваемся улыбками или кивками, и расходимся каждая в свою сторону.

Такие же знакомые незнакомцы нашлись у меня и среди цветов. Сегодня мой рассказ о них.

Акант

Акант – по-гречески, откуда пришло в мир это слово, оно означает «медвежьи лапы», им одновременно называют растение с большими резными листьями и украшающий колоны орнамент.

Акант – название, которое мало что говорит русскому человеку, далекому от садоводства или архитектуры, хотя большинство из нас наверняка видели его изображение. Так же как и коринфская капитель известна даже тем, кому этот архитектурный термин ничего не говорит. Кто-то видел изображение этого архитектурного орнамента на картинке в учебнике истории, кто-то, более приобщенный к искусству, зарисовывал его на занятиях по рисованию, а большинство – на колоннах зданий, построенных в сталинские времена. Я тоже была заворожена декоративной пластикой этих листьев, но как-то не задумывалась, что в основе изображения – вполне реальное растение.

В архитектуру орнамент из листьев аканта пришел ещё в античные времена. Произошло это по рассказу античного автора Витрувия так: «Некая девушка, гражданка Коринфа, уже достигшая брачного возраста, заболела и умерла. После похорон ее кормилица, собрав несколько вещичек, которые эта девушка берегла при жизни, как зеницу ока, уложила их в корзинку, отнесла к гробнице и поставила на могилу; а чтобы они подольше сохранились под открытым небом, покрыла их черепицей. Эта корзинка случайно была поставлена на корень аканта. Тем временем, с наступлением весны, корень аканта, придавленный тяжестью, пустил из своей середины листья и стебельки, которые, разрастаясь по бокам корзинки и прижимаемые в силу тяжести углами черепицы, принуждены были загнуться в виде оконечностей волют. В это время Каллимах, которого афиняне за изящество и утонченность его мраморных работ называли «кататехнос», проходя мимо гробницы, обратил внимание на эту корзинку и на нежность обросших ее молодых листьев. Восхищенный новизной вида и формы, он сделал для коринфян несколько колонн по этому образцу, определил их соразмерность и установил с этого времени правила для построек коринфского ордера» (Витрувий, кн.4, )

С тех пор из Древней Греции в Древний Рим, а затем в Византию, средневековую Европу и далее везде «вросли» в архитектуру и декоративный орнамент эти выразительные листья. Но об этом позже, а пока вернемся к самому растению. Что же это за акант, чья внешность вдохновляла творцов не реже, чем какая-нибудь красавица?

Итак, обратимся к словарям: Ака́нт (лат. Acanthus от греч. ακανθος) – род растений семейства Акантовые, произрастающих в тропических и субтропических регионах Старого Света, с наибольшей видовой плотностью в регионе Средиземноморья и Азии.

В теплых краях эти многолетние травянистые растения, реже полукустарники, могут достигать высоты от почти полуметра до двух метров. Крупные резные листья с колючками защищают кисти белых или пурпурных цветков.

Так как у нас в России акант не растет, то и названия на русском языке у него не было. Однако в садоводческой литературе ХIX века можно встретить его под названием «медвежья лапа», которое является буквальным переводом с аптечной латыни – Branca ursina. Иногда попадаются в русском языке и такие варианты его названия – «медвежьи когти» и «остролист».

Аптечное название появилось не случайно, так как ещё со времен Средневековья и позднее листья и корни аканта мягкого применяли в качестве обволакивающего и смягчающего средства. Они употреблялись при поносах, кашле, ожогах. Сегодня, с изобретением многих других лекарственных средств, его в этом качестве почти не применяют, но от этого он своих лекарственных свойств не утратил.

Но всё же акант вошёл в историю и стал знаком каждому мало-мальски культурному человеку вовсе не за свои лекарственные свойства.

Акант в искусстве

Хотя легенда о том, как появился орнаментальный мотив на коринфских капителях, которую я привела выше, говорит о могиле молодой девушки, в античной культуре его связали с более мужественной символикой.

Акант растёт на могилах героев – считали древние греки. Они же видели в нем знак триумфа и преодоления жизненных испытаний, которые представляли шипы и колючки, также бывшие приметой этого растения. И воплотили такое представление в декоративном скульптурном или просто рельефном орнаменте, расположенном на верху колонн храмов и дворцов.

Появившийся в Древней Греции, он применялся и римлянами. Но внешне греческий и римский акант немного различались. Греки выбрали в основу узора узкие острые листья-лопасти Аканта колючего (acanthus spinosus), дающими резкую тень. А в Древнем Риме предпочли широкие, тупые, несколько вогнутые в разрезе листья аканта мягкого (acanthus mollis), дающего богатую светотень. Они сделали его элементом пышной капители коринфского ордера. Такая капитель была особенно декоративна, она использовалась и позднее, в архитектуре Итальянского Возрождения и стиля Барокко.

Форма аканта необычайно пластична и динамична. Все это обеспечило ее долгую жизнь в искусстве. Орнаментальная декоративность этого растения воплощалась и продолжает воплощаться в самых неожиданных предметах.

Характерный силуэт «медвежьей лапы» мы можем увидеть в средневековом орнаменте на дорогой ткани, в книжных иллюстрациях, геральдических символах, декоре посуды и оружия.

В самые разные исторические периоды акант в своих разных воплощениях вновь и вновь возвращается к нам. Мы видим его в работах мастеров Возрождения, Нового времени, в сталинской архитектуре, и в современном декоре. Такую долгую жизнь в искусстве аканту обеспечили не только красота пластики этих выразительных по форме листьев, но и символизм, сним связанный.

Символика аканта

В Средиземноморье в аканте видели Жизнь, бессмертие, рог растущей луны, почитание изящных искусств.

В средневековом искусстве изображение листьев аканта ассоциировалось с чертополохом и терновым венцом, напоминающим о страданиях Христа. Поэтому такой мотив был одновременно символом жизни, динамики, роста и осознания греха, боли, сострадания к ближнему.

Именно такой смысл, параллельный письменному тексту, приобрел мотив аканта в книжной миниатюре средневековья.

Отсюда акант – символ Вечной жизни и бессмертия души. Подобная символика усиливалась древним поверьем о том, что лист аканта – это рог растущей луны. Поэтому характерную форму листа аканта мы видим в короне, эфесе шпаги, геральдике. Лист аканта, вероятно как символ жизни, движения, – атрибут аллегории почитания изящных искусств.

В языке цветов Акант (Медвежья лапа) значит – искусство.

Амарант: знакомый незнакомец

А вот амарант для меня как человек, которого часто встречаешь в жизни, хорошо помнишь его в лицо, но ничего не знаешь ни о его судьбе, ни о личности.

Я познакомилась с этим цветком в 90-е годы, когда многие активно увлеклись возделыванием дач. И на многих участках выросли эти неприхотливые высокие растения, привлекавшие внимание не только в пору цветения своим необычным окрасом листвы. Мне они напоминали о Марсе своим насыщенным бордовым цветом. Росли они и у нас на даче. Взяв семена у соседей, я даже не поинтересовалась, как же называется этот «марсианский» цветок. И лишь теперь узнала, что это амарант – цветок с красивым названием и интересной историей.

Название смыслом напоминает русское «бессмертник». Оно происходит от греческих слов “maraino” – “я не вяну” и “anthos” – “цветок”, то есть не вянущий цветок. И действительно, правильно хранимый, он легко превращается в сухоцвет, чьи яркие краски будут радовать даже зимой.

Известно около 90 видов, распространенных в тропических и субтропических районах Америки, Африки и Азии. Это однолетние, реже многолетние травянистые растения с мощными, прямостоячими, ветвистыми, сочными стеблями до полутора метров высотой. Цветы его не отличаются особой красотой: они очень мелкие, собраны в сложные колосовидные соцветия, прямые или поникающие. Но благодаря насыщенному цвету смотрятся достаточно декоративно и эффектно.15

Амарант на американском континенте

И хотя цветок этот пришел к нам не с Марса, но всё же я правильно ощущала его как чужестранца. Наиболее интересная история его возделывания – на другом континенте, в Америке. Именно там в Южной Америке его родина. Именно отсюда его завезли в Северную Америку, а затем в Индию и другие страны Азии.

Коренное население Южной Америки начало культивировать амарант хвостатый (Amaranthus caudatus) 8 тысяч лет назад, и до появления европейцев он был второй по значению зерновой культурой (после кукурузы). Индейцы называли его "золотое зерно Бога", "пшеница ацтеков", "хлеб инков". Продукты из амаранта в течение многих веков и тысячелетий входили в рацион питания ацтеков и инков. Последний император ацтеков Монтесума ежегодно принимал от своих подданных из 20 провинций в виде дани 70 тысяч гектолитров семян амаранта.

Причем инки и ацтеки почитали амарант не только как пищевую, но и как лечебную и священную культуру. Считалось, что его ярко-красные цветы поднимают боевой дух и помогают молодым воинам не бояться крови.

Культ амаранта предусматривал особый ритуал и даже принесение человеческих жертв. В честь амаранта устраивались праздники.

В день праздника воины разрисовывали своё тело красной краской, полученной из амаранта, а молотые зёрна смешивали с мёдом и кровью пленников. Из полученной массы лепили фигурки врагов и съедали. Так, в Мексике во время торжеств, посвященных Маранту, сооружались громадные фигуры богов из амарантовой муки, потом фигуры разламывали, раздавали участникам, которые тут же их съедали. Это поклонение и жертвы и послужили причиной запрета на выращивание "мистического зерна ацтеков".

Запрет исходил от испанских конкистадоров и был поддержан католической церковью, хотя вначале именно испанцы завезли семена амаранта в Европу. Первоначально в Испании и средиземноморских странах его выращивали, как декоративное растение. Но затем "Растение дьявола", как называли его испанцы, на несколько столетий было под страхом смерти запрещено в Европе и забыто в самой Америке. Уаутли (еще одно из его названий) был уничтожен повсеместно. На четыре столетия на основной территории он был забыт, лишь в самых труднодоступных районах Мексики и в Андах на небольших участках продолжалось его культивирование. Только с конца 19 века об амаранте в Америке вспомнили вновь.

Амарант в Азии

Хотя родина амаранта Америка, но настоящей второй родиной для него стали страны Азии – Северная Индия, Китай и другие страны. Сегодня там растет множество видов этого растения.

Горные племена Индии, Пакистана, Непала и Китая особенно ценили неприхотливость амаранта и видели в нем хороший источник для пополнения своего питания, используя его как зерновую и овощную культуру.

Из его молодых листьев, похожих по вкусу и ценным качествам на шпинат готовили салат и добавляли в горячие блюда. Даже высушенные листья использовали в пищу.

Наибольшее распространение амарант хвостатый получил в горных областях Индии и Непала, где по особым праздникам, приготовленные по типу воздушной кукурузы, его зерна, размоченные в молоке, оказываются единственной дозволенной пищей. Жители этих районов уверены, что ра-мадана-амарант (зерно, посланное богом) – сугубо местное растение. В Китае его цветы приносили в виде символического дара лунному зайцу на Празднике Луны как знак бессмертия.

Амарант в Европе

Впрочем, знали амарант и в Европе (хотя и другие виды). Из-за долговременного периода цветения амарант считался цветком бессмертия.

Он был посвящен Артемиде, ее царственному жрецу и повелителю охоты Амаринту. Он был правителем одноименного города и возглавлял храм Артемиды Амаринты.

В греко-римской культуре амарант широко использовался для украшения могил спасителей-героев, символизируя исцеление и загробную жизнь. Это долгоцветущее дерево изображалось на греческих могилах и скульптурах как символ бессмертия.

В Новое время в Европу амарант был завезен в XVI веке. Вначале оценили его декоративные качества, а начиная с XVIII века его активно стали использовать как кормовую и крупяную культуру. В Россию же растение попало из Северной Америки только в начале XX века.

Амарант и прекрасные дамы

Надо отметить, что несмотря на отсутствие нежной и эффектной красоты розы, к славе амаранта приложили руку благородные дамы, отличавшиеся независимым умом и сильным характером.

Одна из них жившая в эпоху Возрождения в Италии Джулия Гонзаго Колонна (1513 – 1566). Родовитая аристократка, чей род выводили ещё от цар-волхва Бальтазара и имели в гербе Вифлеемскую звезду. В браке она получила титулы графиня Фонди и герцогиня Траетто. А прославилась она как патронесса художников, поэтов и венецианских издателей, хозяйка салонов в Фонди и Неаполе, глава влиятельного кружка, желавшего реформировать католическую церковь, предполагаемая еретичка. Согласитесь, что даже такая краткая характеристика говорит о незаурядной женщине. И вообще, судьба этой красивой и образованной женщины могла бы стать основой для увлекательного сериала, в котором был бы брак 14-летней девушки и знаменитого военачальника, графа и пр., который был мало того, что старше юной невесты на 33 года, так ещё и изувечен в боях настолько, что давал основание для подозрений в невозможности брачных отношений, затем вдовство и дружба с такой же юной и красивой падчерицей, их попытки отстоять от алчных родственников свое право на наследство и любовь. Были в этой истории предательство, страсть, пираты, войны, поэзия и.. Амарант. Именно этот цветок выбрала в качестве герба Джулия, овдовев, и сделав девизом «Non moritura» – «Не умирающий», что отсылала к значению названия амаранта.

Другая дама, с которой связана романтическая страница истории амаранта – это швескдая королева Христиана. Она даже основала в 1653 году орден кавалеров Амаранта.

Связано это со следующей романтической историей. Королева Швеции Христина часто встречалась со своим любовником, испанским послом дон Пимантелли, при водяной мельнице Амарант. Здесь шведы мололи семена амаранта. В память об этих романтических свиданиях и был учреждён в 1653 году этот необычный орден для 15 рыцарей и 15 дам. Знаком этого ордена стал венок из амаранта, на котором красовалось эмалевое изображение цветка и две сплетенные и перевернутые буквы «А». На голубой ленте золотом был выткан девиз ордена: Dolce nella memoria (на долгую память). Ритуалы этого ордена овеяны романтикой и таинственностью. Правила ордена были довольно жесткими. Кто вступал в орден холостым, должен был им остаться ; женатые же, овдовев, не имели права жениться вновь. Но по принятии королевой католицизма, в 1656 году, орден этот был уничтожен.

Я думаю, теперь ясно, почему в языке цветов этот легендарный неувядающий цветок получил значение

Амарант – неумирающая любовь. Символ бессмертия, веры, верности, постоянства в любви.