полная версия

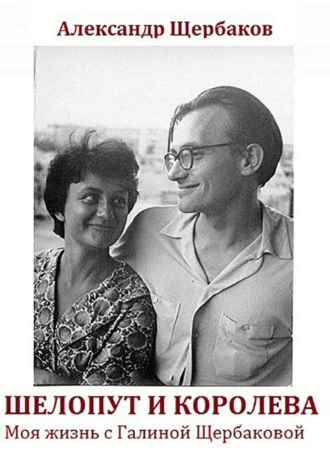

полная версияШелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

Вот и в романе «Лизонька и все остальные» есть такой персонаж – сама эта Лизонька, учительница словесности. «… Я тоже уже сто лет знаю слово «убиквисты». Оно мне явилось во время родов. …А когда мне совсем поплохело, то стали мне являться слова в единстве своего звучания и написания. Откуда-то из-под каталки острым плечом выскочила – уключина и стала не то покалывать, не то покусывать. …И когда я застонала от пыток уключины, явились-не запылились остренькие, ладненькие, черные с серебром убиквисты (почему оба слова были на «у»?). Они шуганули уключину, плотно «уби к вистам» зависли надо мной, дышать через них было трудно, уже даже и не продохнуть, но они хоть не кусались, спасибо большое.

…Убиквисты и уключина ни на шаг не отходили. Еще бы! Мне бы тоже было интересно посмотреть, если бы это не из меня, а из кого другого выдавливали ребенка.

Теперь «убиквисты» время от времени всплывают в памяти. Ни с того ни с сего. Убиквисты – у, бисквиты! Рифма для авангардиста».

Но, как оказалось, это не только рифма звуковая для неведомого поэта, но смысловая для прозаика, сочинившего роман. Во второй его половине Лизонька так объясняет своей маме черствость стоящего в очереди люда: «Ну, привыкли люди, привыкли. Мы, мама, удивительно привыкаемый народ. Мы – убиквисты».

…В нашем домашнем компьютере сохранился файл под именем «Титул»: Галина ЩЕРБАКОВА УБИКВИСТЫ, – с двумя эпиграфами: «Убиквисты – выживающие при всех условиях»; «Выйдешь из дому, пойдёшь непонятно куда, …а там убиквисты, ургентно урча, обитают…» (Аллен Гинзберг). Издателям тогда это показалось неперевариваемым для читателя (может, и справедливо). И роман вышел с названием «Лизонька и все остальные».

Интересно узнавать одолевающие «всех остальных» страхи и сомнения, сверлящие ум мысли, истории их жизни. Как и хождения по мукам и странноватые, но естественные для нас, таких же убиквистов, приключения жителей все тех же времен и той же страны – о них рассказано в других романах Галины Щербаковой.

В этих романах есть особенность. В пору перипетий они очень многолюдны. Но в так называемой развязке в поле зрения читателя остаются два-три человека. Если не один. Видимо, по понятию автора, так у нас течет река жизни: сужаясь к устью – вопреки нормам природы.

Как это у Некрасова (про «эх, сердечный!» народ): «Что же значит твой стон бесконечный?» А то и значит: умаление народа. Тот то ли реальный, то ли выстроенный в массовом сознании маршал-солдафон, повелевший солдат не жалеть, ибо «бабы новых нарожают», был неправ. Не нарожают, поскольку точка возврата к естественному воспроизводству населения в России пройдена. Шагреневая кожа может только съеживаться.

Тема умаления народа была главной и сквозной в писательской работе Щербаковой. Впервые она стала основной психологической подоплекой жизненной драмы героини в романе «Ах, Маня…» (1980. Опубликовано в 1983 г.).

…Те обстоятельства, что оказались на самом деле, были восприняты как «то, что хуже смерти». Лидия помнит какую-то полубезумную Манину суету по поводу посылки, которую надо собрать и отправить не с этой почтой, а с никитовской, а еще лучше отправить посылку из Сталино, где знакомых не встретишь.

…Маню сняли с работы в райсовете. Помнит Лидия, как пришла Маня поздно ночью, сняла платок, села и сказала: «У тебя другая фамилия, и тебя не должно это касаться. Никогда никому про Ленчика не рассказывай. Не было у тебя никакого дядьки, и все. Не было! Поняла?» Лидия ничего не поняла, а испугаться испугалась. Не слов, не просьбы, а самой этой Мани, призывающей ее ко лжи. И Лидия тогда сказала: «Так нечестно», а Маня развернулась и шмякнула ее по спине изо всей силы, что было и больно, и обидно, и несправедливо, а главное – тоже противу правил, как был против правил призыв скрывать и обманывать. Лидия крикнула: «Ой, больно! Как тебе не стыдно!» И Маня дала ей еще раз и сказала: «Не ори, дура, ложись спать, а я уйду завтра рано. Мне теперь на откатку».

Так Маня попала из служащих в рабочие.

С самого начала эта тема звучит не только как трагедия физического уничтожения людей (убийства), но и как драма катастрофического нравственного умаления народа.

Последняя книга Галины, состав которой она сама определяла, состоит из повестей «Эдда кота Мурзавецкого», «Смерть под звуки танго» (пошлое название хорошей вещи, которое я до сих пор не могу простить редактуре «Вагриуса», ну, и конечно, автору), и рассказа «Путь на Бодайбо» (2005-2010).

Существо этого рассказа предопределяет его смысловая завязка.

…все победим в любой войне, все выживем в экстремале таких оттенков и видов, что другие бы все – сдохли. А мы еще ничего себе, держимся…

На фиг – всех!

Мы про одного, вернее, одну. Девочку, в которой по непонятной причине выросли гнев и возмущение. И она пошла на Бодайбо. Ну, уж если разбираться – так разбираться. …Вот и начнем с далекого, но пока еще видимого начала. С прабабушки Васены Елизаветы, которая родилась в тридцать первом сразу при двух бедах – голодоморе и тюрьме.

Исходная точка незадавшейся судьбы героя другого сочинения – повести с нелюбимым мной названием не менее трагична.

Он выскочил, но дом был уже в огне. Он видел, как мама разбила окно и с маленьким Мишкой на руках пыталась вылезть. Ее срезали пулей. В другом окне срезали няню Марусю с маленькой Олечкой. В третьем окне убили отца. Потом на всякий случай стали палить по всем окнам. Они так ярко виделись на фоне огня – дед Василий и его сын Иван, и другой его хлопец, мальчишка, может, не намного старше его самого, сын от второй жены Василия; отец говорил, что она у него местная фельдшерица и ярая большевичка. Но ни с ней, ни с сыном Василий никогда брата не навещал. «Успеется, – говорил, – гостевать». «Как хоть зовут моего двоюродного брата?» – спрашивал отец. «Володька», – отвечал Василий.

Дед Василий кнутом показывал, где надо добавить огня, а Иван и Володька подскакивали в седлах при каждом громком треске и смеялись, как дети у распаленного костра.

…Голосов больше не было, и гады ушли. И тогда он услышал слабенький плач. Он понял, что убитая нянька выронила Олечку. И они там рядом, под окном, внутри комнаты, убитая и живая. …Ему было восемь лет.

…– А потом мы узнали, что команда Василия Луганского сожгла их дом и подворье, никто не спасся. В газете писали, что уничтожено еще одно гнездо контрреволюции, у которого была прямая шпионская связь с заграницей. …Вырубили род под корень.

– Часть рода, – сказала Татьяна. – Другие-то живы.

– А что им сделается? Это было их время.

Время, которое не давало покоя писательнице всю жизнь. Я приблизительно, по памяти, прикинул, сколько ее сочинений посвящено этой теме. Получается вокруг тридцати. Тридцать сюжетов за 30 лет. Значит, она жила неотрывно от этой для нее нескончаемой трагедии своих соотчичей.

Но ведь и в других произведениях, казалось бы об иных материях слышно погромыхивание того же катастрофичного человеческого крушения-обрушения.

Вот отрывок статьи Алены Бондаревой из журнала «Вопросы литературы».

«Через окно разрушающегося дома Щербакова смотрит на историю и на политику нашей страны. Пока ее герои устраивают личную жизнь, кто-то на баррикадах обстреливает Белый дом («Время ландшафтных дизайнов», 2002), пускает в расход живущую по соседству семью знаменитого ученого Домбровского («По имени Анна», 2004), организует теракты в метро («Ангел мертвого озера», 2003). И понятно, что происходящее «вовне» отражается на героях непосредственным образом. Они, сами того не замечая, становятся еще злее и жестче, требовательнее и нетерпимее друг к другу. Писательница нередко ставит вопрос о том, почему в стране, где люди прошли через войны, лагеря и расстрелы, скоротав полвека в ненавистных коммуналках, возможны новые расправы и смерти? Ответ один – ненависть. И на одном женском раденье далеко не уедешь. Первыми-то теряют чувствительность именно женщины, хоть и болевой порог у них выше.

Так, семейная ситуация доведена до логического конца в рассказе «Трое в доме, не считая собаки» (2005). Здесь Щербакова – по примеру «научившей женщин говорить» Петрушевской – изображает поистине ночной, душный, лишенный и света, и выхода мир. Но (и здесь ее отличие от Петрушевской!) Щербакова не так уж проста и не так уж фаталистично, угрюмо настроена: она умело водит за нос своего читателя, чтобы, прогнав его по лабиринтам безысходности, семейных дрязг и драм, заставив наглотаться тяжелого спертого воздуха русского быта, в конце концов вытянуть его если не к свету, то, по крайней мере, к непредсказуемой, неожиданной истине.

…Вопреки ожиданию читателя гибнет не девочка, а собака Бася, по дурости наевшаяся таблеток феназепама. Тут-то и выясняется, что по-настоящему сочувствуешь только ей, уже не принимая во внимание оставшихся женщин…

Потому как читателю смотреть на эти невероятные семейные корчи попросту стыдно. Читаешь, качаешь головой и невольно задумываешься: если у нас такая беда в каждом доме, что уж говорить о государственном строительстве?»

Но нет, не государственное строительство расстраивало Галину в первую очередь (все такое – в основном для публицистики), а разложение человека. «На что только не идут эти люди за им причитающееся (будь то кроличья шубка, чужая диссертация или лучшая жизнь)! – наблюдает за ее персонажами Бондарева. – Однако и здесь у каждого свое мерило. Одному и квартиры мало, другому и комнаты в коммуналке с кроватью на панцирной сетке достаточно. «Нищий завидует куску хлеба, кусок хлеба завидует куску мяса, мясо – тарелке, тарелка – квартире, квартира – машине. И нет конца этой цепочке. И если у кого-то больше, то кому-то от этого хуже. Потому что зло берет. Русская модель существования, оправдывающая право на выстрел. И русская же юродивость: хочу, чтобы меня услышали, поняли и простили. Убиваю – значит, просто обращаю на себя внимание. Помогите мне, люди добрые! Мне плохо, когда вам хорошо», – грустно насмешничает писательница в «Истории в стиле рэп» (2006)».

К чему могло привести насаждавшееся на протяжении поколений изживание человечности, достоинства, терпимости – умаление в нас Божьей сущности? Просто сообразить – к нынешней России. При таком понимании легко постигаешь смысл ответа Щербаковой на вопрос в интервью: «Я… сдала… книгу «Яшкины дети», и мне кажется, что в ней высказалась по максимуму».

По максимуму чего? Своего разумения об отечестве – в галерее портретов и ситуаций из двадцати рассказов. Это же логично и как бы по-дарвиновски разумно – рассмотреть итоги эволюции порядочных индивидов, вынужденных, как Маня, для выживания освоить инстинкт подловатого («Так нечестно… Как тебе не стыдно!») поведения. А уж в какие формы вылились существа особей, коим была в радость атмосфера садизма и доносительства… Череда сегодняшних портретов – выйди на улицу, и наверняка встретишь кого-то из них – составляют сборник «Яшкины дети». В некотором смысле это и логическое, и художественное завершение «сериала», создававшегося из года в год по какому-то неодолимому влечению – головы? души?.. Наверное, я мог бы много размышлять над этой книгой. Но не буду. Лучше еще приведу суждения Алены Бондаревой, профессионала.

«…Предпоследняя книга – «Яшкины дети», изданная в 2008-м, – оправдывает все.

…По сути, Щербакова в этой книге не просто дает чеховским персонажам новую жизнь, но проводит иную типизацию уже своих собственных персонажей.

Здесь Толстый – владелец бань (или терм, как он высокопарно выражается). Тонкий – стриптизер, Душечка – бессовестная стукачка, а дама с собачкой – «давалка без ума и понятия», у которой соседская псина виновата в том, что она не шпиц, а мелкий воришка – что не отважный капитан дальнего плаванья. Все в этой книге переворачивается с ног на голову. Даже письмо на деревню дедушке внучек Ванька начинает со слов: «Здравствуй, дед-пердед. Не сдох еще? Попробуй только! …Живи и помни (Sic! – А.Б.), я в любой момент перед тобой вырасту…» (рассказ «Ванька»).

В общем-то, ужас бытия по Щербаковой заключается именно в том, что врагов русские люди не чеховского, а нашего времени ищут не только по соседству, но и в собственном доме. Недаром в более раннем рассказе «На Храмовой горе» (1996) писательница поминала уже другого классика:

Барин с душистыми усами и чистейшими манжетами скорбно написал, что самый лютый враг русского мужика – другой русский мужик, волею судеб ли, конституцией ли поставленный выше первого. Именно он – той же крови, той же земли – и загубит тебя, и сгноит, и втопчет. Страдал по этому поводу Иван Сергеевич. Так страдал. Что же это мы за люди-нелюди такие, думал, – если к самим себе так, как к врагу лютому?

… «Все носятся с какой-то нечеловеческой щедростью русских. По части последней рубахи, куска хлеба, чтоб одну со страстью сорвать с себя, а другой дать откусить по самые пальцы, – нет нам равных. Нас надо сгонять в блокады, в войны, в коммуналки, чтоб как драгоценный эликсир из нас начинало это капать – великое русское… Но какие же мы свиньи в хорошей жизни! Тут уже не капли, тут тазы подставляй под нашу зависть, злость, ненависть, что у другого наличник фигурней, а крыльцо позаковыристей», – это было написано еще в «Косточке авокадо» в 1995 году.

Оттого-то и живем мы (и те, кто побогаче, и те, кто победнее) одинаково плохо…»

«И вы еще будете говорить мне о том, что дело в дурном Яшкином семени? Нет, уж слишком просто винить одного холуя во всех напастях. Яшка всего лишь порождение нашей жизни. Той самой, в которой «русский человек, если уж он хорош, то, что называется, до святости. Но если он плох (а таких во много раз больше, Господи, прости за грубую правду), тут святых надо выносить». (Все закавыченное в этом фрагменте, как и в предыдущем, – цитаты из рассказов Щербаковой. – А.Щ.)

Но это полбеды. Проблема-то еще в том, что порченые Яшкины дети и благороднейшие выкормыши (я тут без иронии) говорят с одной и той же интонацией, в которой звучит та «замечательная русскость, когда, что хочу, то и ворочу, и сам черт не брат». Этот уклад существует веками. Мужик – дурак, и барин – не лучше, так уж повелось. Власть не уважает людей, те отвечают ей взаимностью, хоть и заметно побаиваются большого проявления чувств, как бы чего не вышло. Но в целом плохо живут все. Посмотришь-посмотришь на обыденный ход дел и заговоришь с собакой. Она хоть молчит, да глаза осмысленные, понимающие делает, не то что жена…

Вот только одно непонятно. Раз у нас все так плохо, откуда же берется дивная поэзия русского бытия. Да, «наша степь не для ромашек, <…> она у нас для сильных и цепких трав». Так на Руси было всегда. Ибо страшен, но одновременно удивителен наш быт. И самые настоящие слова о любви сочинил, конечно, Пушкин. Нет, не те, где «я вас люблю, к чему лукавить», а другие: «Бурмин побледнел и бросился к ее ногам». Потому что в России по-другому нельзя. Уж если любить, так обязательно падая в ноги, чтобы судьбу твою решали раз и навсегда. Хотя в стране нашей есть и другое. «Великое русское плаканье, начавшееся в Путивле на городской стене. И нет ему конца. Степь ли, пустыня ли… Стонет русская баба во всех одеяниях и при разнообразных мужиках одинаково. Как волк в ночи… И это не интеллигентный цветаевский вскрик: «Мой милый, что тебе я сделала». Тут кричит сама русская суть. Кричит Русь». С этим нужно уметь жить.

… В книге Щербаковой нет однозначных ответов, вроде бы все мы Яшкины дети, а приглядишься, и ничего, вполне себе люди. Это как в жизни: подлец про себя все знает, но молчит, а совестливый лоб расшибет, грехи и проступки замаливая. Оттого и живем, оглядываясь. Дабы не потерять в себе человеческое, а коли что, так земля-матушка научит… в России, знаете, какие степи бескрайние и волки голодные… жуть…»

Вот что меня сейчас удивляет: нести такую свою сквозную внутреннюю тему – и одновременно быть в течение десятилетий популярной писательницей… Так и всплывает интонация Романа Карцева: «Как это? Как это? Как это?» Я недавно был в одной библиотеке, передавал книги Галины, оставшиеся от авторских экземпляров последних изданий, и узнал, что гулаговские произведения Солженицына, Шаламова и других авторов – одни из самых нечитаемых. «В жизни и так не очень много радостей…» Книги же Галины, сам видел, весьма потрепаны.

Я не литературовед и не товаровед и не склонен разбираться в этом парадоксе. Но вот взял и пролистал книгу «И вся остальная жизнь», где собраны практически все интервью Галины, и не обнаружил ни одного вопроса о ее сочинениях, касающихся истории страны или ее актуальной политической повседневности. Нельзя сказать, что писательница была обделена вниманием критиков. Но вот этой стороны ее творчества они практически не касались. Видимо, действительно, «если еще и книги такие читать, тогда можно сразу пойти и повеситься».

Но Галина писала и «не такие» книги, и среди их читателей находила верных своих поклонников. Правда, не раз, особенно в последние годы, удивляла многих из них своей «мрачностью», «депрессивностью». Но, к счастью, как уже здесь говорилось, «любовь народная иррациональна». К тому же непрогнозируема, как дата предстоящей кончины.

И все обошлось.

Однако, как уже не раз случалось такое в моей рукописи, именно под конец этой подглавки, можно сказать, сама собой обнаружилась газетка (точнее, ее часть) с интервью Галины, понятно, не вошедшим во «Всю остальную жизнь», где писательница отчасти рассказывает, откуда происходит этот ее авторский пессимизм. Газета называется «Сударушка», вышла она по всем приметам в 1999 году, вел беседу Сергей Борисов.

«Галина Щербакова написала детектив. Органичный ее творчеству и не очень вписывающийся в нынешние издательские предпочтения, где крови и грязи вдосталь, а смысла – не сыщешь.

– Я не читаю российские детективы. При словах «милиция», ОМОН, СОБР, «группа захвата» я просто покрываюсь сыпью. Вся эта система мне кажется порочной, не из того корня выросшей. Мой детектив – нахальная заявка, что можно на этом детективном поле иметь свою тропу.

…– Значит, на очереди новый детектив?

– Нет, пока не пришла идея. Зато я знаю, как будет называться новая повесть. «Кровать Молотова». Это будет чуть-чуть политическая, немного смешная, немного грустная любовная история. А кровать будет на самом деле. Дома Молотова не осталось, земля, на котором он стоял, распродана, а огромная кровать все кочует. На ней спят, занимаются любовью, на ней рождаются дети. Меняется контингент: сначала генералы-козыри, потом людишки помельче, затем распоследняя шушера. И ничего хорошего из нарождающегося на этой кровати не получается.

– Как вы считаете, возможна ли сейчас книга без насилия?

– Ужас в том, что даже когда не стремишься к этому, насилие вырывается на страницы. Складываешь картину из кубиков, и где-то обязательно брызжет кровь. Меня всегда интересовало подавление одним человеком другого, взрослым – ребенка, матерью» – сына. Это тот камень преткновения, который не только не позволит нам построить какое-то приличное общество, а просто стать людьми. Тема насилия становится все актуальнее. Но если раньше, во времена, когда создавалась повесть «Вам и не снилось», мы говорили, что мать может запретить сыну встречаться с девочкой, учитель – нахамить ученику, то сейчас мать может заказать убийство дочери, а ученик изнасиловать учительницу, убить ее, расчленить и позвать товарищей на вечеринку. Все это выросло из того, на что когда-то мы не обращали внимания.

– Так что же, гармония в отношениях нереальна?

– Гармония, как правило, это сумма уступок, компромиссов. Но за этим – невидимые миру слезы. Написать о счастливой семье очень трудно и безумно интересно. У меня сейчас выходит книжка «Анатомия развода», может, написать «Анатомию счастья»?

А сейчас я вернусь к некоторым уже протоптанным по этой местности тропкам. Так сказать, изучение пройденного (такой удачной формулой назвал свою книгу мой добрый знакомый Сергей Пичуричкин; а Галина, между прочим, написала на нее душевную рецензию). Связано возвращение к некоторым местам этого мемуара все с тем же обстоятельством: параллельно с его писанием происходят неожиданные находки в нашем жилище с обилием печатной и рукописной продукции. Они обнаруживаются не только на полках и антресолях, но также и между книг, и в полном собрании квитанций на подписные издания и оплаты за телефон, и в целом Гугле газетных вырезок на всевозможные темы, разложенных по отдельным уголкам, «чтобы долго не искать», и т. д.

Короче, время от времени в таких неформальных местах обнаруживались письма, справки на темы, уже «отработанные» в рукописи. Одни я оставлял без внимания – поезд, увы, ушел. Но другие могли что-то прибавить к сказанному, и информационно, и по смыслу. Однако в мои авторские достоинства не входит обыкновение повторно возвращаться к пройденному тексту (известно, рукописи великих благодаря таким тщаниям перерастают в некую музейно-культурологическую ценность). Мне это ни к чему, и я прямо сейчас «подбавлю», как выражалась моя внучка, когда была маленькой, несколько небольших доз текста в надежде, что читатель еще не забыл изложенное и сам сообразит, что к чему приставить.

Всплыло еще несколько писем Ариадны Громовой. Все любопытны, но хочу упомянуть только об одном, январском 1955 года. «Была на съезде, много интересного, но это хорошо бы рассказать при встрече».

Речь о 2-м Съезде советских писателей, который, согласно газетным отчетам, «обратился со словами горячего привета и благодарности к Коммунистической партии Советского Союза, ведущей советскую литературу вперед, к новым достижениям и победам. В этом обращении говорится: «Мы, делегаты Второго съезда писателей СССР, хорошо знаем, что, несмотря на все свои достижения, наша литература еще далеко не достаточно осуществляет свое высокое призвание. Стремительно развивающаяся действительность страны социализма требует своего воплощения в монументальных произведениях, в образах большой художественной силы… Только упорный и бескорыстный труд, каким является труд подлинного художника слова, в соединении с большой культурой и большим…» И т. д.

Но… не только это. «Галочка, если Вы внимательно читали материалы съезда, – писала Громова, – то можно было бы некоторыми речами ткнуть в нос этим гадюкам (речь о местных коммунистических литературных догматиках. – А.Щ.). …Там ведь и Кочетов сам пасует, и его кроют, и вообще в значительной мере реабилитируют «Времена года»… и «За правое дело», и «Сердце друга» (произведения Веры Пановой, Василия Гроссмана, Эммануила Казакевича, подвергавшиеся разгромной критике правоверных марксистских литераторов. – А.Щ.), и даже Бунина, чего я никак не ожидала – это что-то совсем новое».

Но самое реальное отражение литературной жизни можно было найти не в зале заседаний, а совсем в других местах.

«Была остроумная съездовская стенгазета с хорошими эпиграммами и пародиями», – писала Ариадна. Я, честно, поражаюсь верности и… самоотверженности Ариадны Григорьевны. Представьте: ради ученицы, прямо скажем, с ее-то уровня – еще соплюхи, своей рукою на съезде переписать почти всю стенгазету, а потом перенести еще раз в письма… Ради меня, например, таких подвигов не совершал никто.

Однако как быстротечны бывают в отечестве нашем оттепели и сколь легко оно в любой момент может смерзнуться, по Маяковскому, в «громящий кулак». Или, по Евтушенко: «дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем». Это наблюдение – в связи с обнаружившимся еще одним письмом Валерия Борщева.

«Не удалось мне, Галка, вырваться в Волгоград к 10 мая, а так хотелось. Но вот теперь мой очень хороший друг, работающий в «Водном транспорте», едет к вам в командировку, и я использую этот случай. Передаю через него последние выступления на суде Синявского и Даниэля, письмо протеста искусствоведа Голомштока. Об этом процессе нужно было бы много рассказать. Но ты, наверно, многое уже знаешь. И то, что 42 писателя, и Паустовский лично направили на адрес съезда письмо-протест против суда, и то, что почти все западные компартии тоже заявили протест, и Луи Арагон сказал, что после этого процесса он отрекается от всего, что говорил хорошего о СССР. Эти факты уже общеизвестны. Атмосфера здесь была ужасная, цель процесса – подготовка почвы для реабилитации культа. У нас выступал член идеологической комиссии ЦК (до съезда) и сказал, что теперь вернулись к оценке деятельности Сталина 1956 г., а не 22-го съезда.

Здесь в пику организовывалась 5 марта демонстрация в память жертв культа личности. Но ее предотвратили, арестовав многих студентов и писателей, в частности, Аксенова. Было письмо Ромма, Твардовского, Плисецкой, Улановой, Капицы, Тамма в адрес съезда против реабилитации Сталина. Все это и спасло нас.