Полная версия

Занимательная антропология

На эволюцию австралопитеков существенное влияние оказали три фактора: всеядность, расширение кругозора, использование предметов окружающей среды для добывания пищи и защиты от врагов. Всеядность обеспечивала более высокую приспособленность в условиях жесткой конкуренции, чего были лишены близкие им виды парантропов, специализированные к употреблению только растительной пищи. Уход от пищевой специализации стимулировал поисковую активность в расширении территории обитания, способствовал отбору особей с более широкой зрительной ориентацией и в итоге к закреплению вертикального положения тела и прямохождения.

Сказанное дополнялось более частными гипотезами. Занимаясь собирательством пищи, мужчины приносили ее в руках своим соплеменницам, за что вознаграждались сексуальным общением и тем самым передавали гены более удачливых в двуногом хождении. Не исключен и вариант, когда в поисках пищи прямохождение способствовало добыванию моллюсков и рыбы в водоемах и защите от крокодилов, поскольку при таком передвижении на мелководье испытывалось меньшее сопротивление воды.

Наряду с морфологической характеристикой австралопитеков в роли предлюдей, встает другой вопрос: выполняли они хотя бы самые примитивные трудовые операции? Тот факт, что во всех костехранилищах положительный ответ на него не подтвердился, сильно не озадачил антропологов и философов. Одни из них зачисляли австралопитеков в семейство гоминид на основании только прямохождения, не принимая во внимание трудовую деятельность, другие считали ее главным отличительным критерием гоминидной организации, и отсутствие таковой оправдывало признание австралопитековых представителями животного мира.

Логического разногласия в этих позициях не было, но не было и единства, а его требовалось найти, чтобы для характеристики и выделения собственно гоминидной организации совместить оба критерия: прямохождение и использование искусственно изготовленных орудий. Только таким образом можно было удовлетворительно объяснить переход от обезьян к людям в единстве биологических и социальных факторов гоминизации.

Палеоантропологические документы предоставили возможность изучения следующей стадии, открывшей дорогу эволюции гоминид в подлинном содержании этого исторического процесса или собственно антропогенеза – происхождения рода и его единственного затем представителя в биологическом виде «человек разумный» (). Homo Homo sapiens

Историческое развитие семейства гоминид

Эволюцию гоминид принято разделять на три стадии, названные по временной шкале: , , . Под впечатлением открытий новых видов в хронологических рамках этих подразделений некоторые антропологи предлагали отказаться от устаревшего, по их мнению, выделения этих обобщенных названий стадий антропогенеза и пользоваться видовыми наименованиями их конкретных представителей. Нет никаких убедительных оснований для устранения давно принятой традиции, и в последующем изложении текста она сохраняется. археоантропы палеоантропы неоантропы

В прежние времена к древнейшим людям относили питекантропа, синантропа, мегантропа, атлантропа, гейдельбергского человека, что вполне оправданно с точки зрения признаков, характерных для семейства гоминид. Все эти виды археоантропов обладали окончательно сформировавшимся двуногим хождением, значительно увеличенным объемом головного мозга, а также трудовой деятельностью, которой они демонстрировали свою несомненную принадлежность к людям. Стадия археоантропов (древнейших людей ).

Останки ранних представителей археоантропов найдены на африканском континенте, что следовало ожидать по наличию здесь и только здесь ископаемых австралопитеков, признаваемых предками древнейших людей в соответствии с преемственностью эволюции на территории исторической прародины семейства гоминид. Общая коллекция ископаемых находок археоантропов намного богаче в сравнении с австралопитеками и соответственно ее описанию посвящена более солидная литература. Напомним об истории исследований первой стадии антропогенеза с привлечением новейших данных палеоантропологии.

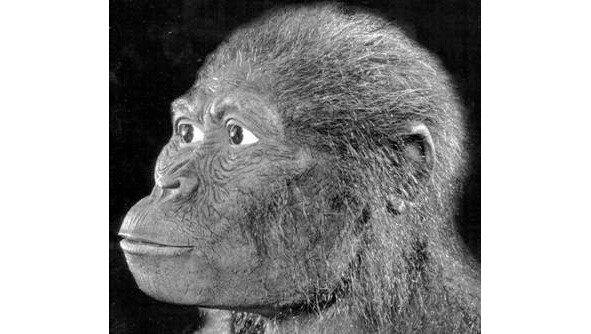

Список самых древних гоминид открывает найденный в 1999 г. череп, по описанию которого выделен вид . Сочетал человеческие (заметные скулы, небольшие коренные зубы, менее выступающая в сравнении с афаренсисом челюсть) и обезьяньи (малый объем мозга) признаки. Возможно, обитал в одной с ним местности, но не конкурировал с этим австралопитеком, так как употреблял более мягкую растительную пищу. Kenyanthropus platyops

В 1959 г. в Олдувайском ущелье (Восточная Танзания) после многолетних поисков Мэри и Луис Лики обнаружили останки существа, с которым связано поистине историческое событие не только в палеоантропологии. Сенсационная находка супругов Лики показывала значительную продвинутость эволюции к человеку по морфологическим признакам и главное – наличию следов орудийной деятельности.

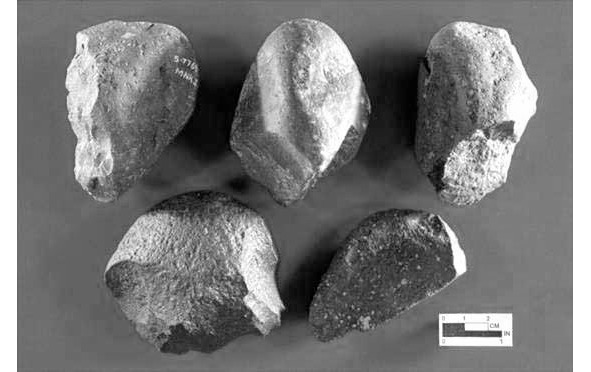

Каменные орудия гомо габилиса

Новый вид под названием (дословно с латинского – «человек умелый», т.е. способный, энергичный) был возведен в ранг исходного начала в образовании рода гомо. Под именем «габилис» этот самый ранний предок рода человеческого широко вошел в научную и популярную литературу. Homo habilis

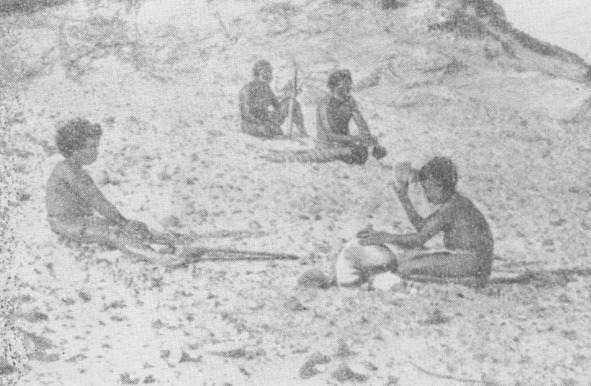

Изготовление орудий из каменных отщепов оказалось настолько архаичным, что до сих пор рецидивы этой деятельности можно встретить в самых примитивных хозяйствах аборигенов.

Аборигены Австралии за выполнением трудовых операций по обработке камня

Если вернуться к предыдущему тексту, станет понятно, какое выдающееся значение имело открытие гомо габилиса, в котором совмещались два «скачка»: явные свидетельства начала становления гоминидной морфологической организации и сознательной орудийной деятельности. Находка первого представителя людей снимала и остроту дискуссии о том, относить ли австралопитековых к предгоминидам или гоминидам. Чаша весов склонялась в пользу утверждения, что австралопитековые – еще не люди в подлинном значении этого слова.

В 1927 г. канадский врач Дэвидсон Блэк нашел в пещере Чжоу-коу-дянь близ Пекина коренной зуб, который принял за скелетную деталь нового вида древнейших людей и назвал его (пекинский человек). В этой же пещере позднее обнаружили множество костей и остатков костров, которые послужили источником широкой популяризации древнейшего человека под названием «синантроп», включенного в видовой таксон . Sinanthropus pekinensis Homo erectus

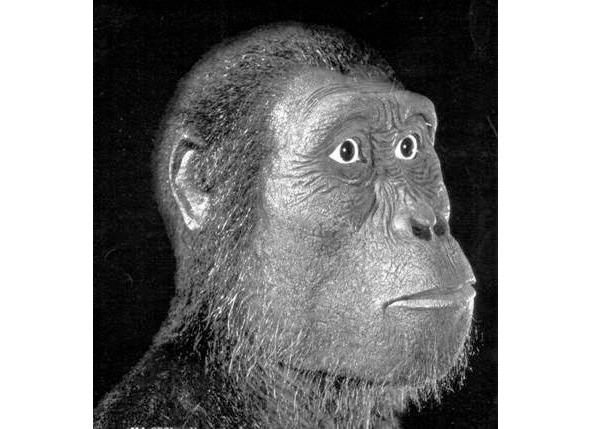

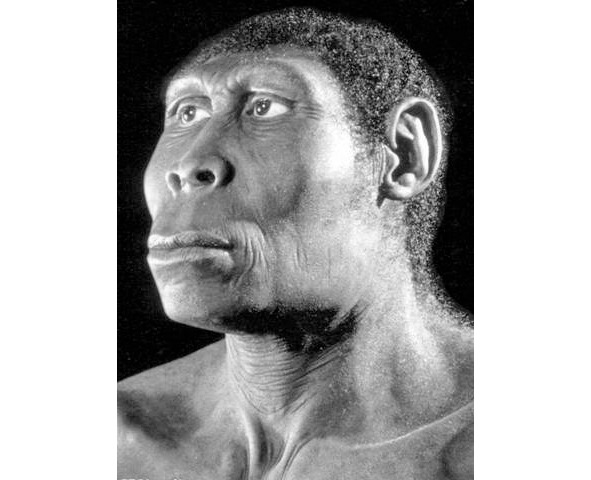

Гомо эректус

Названием «гомо эректус» объединялась сборная группа, включавшая питекантропа, синантропа, гейдельбергского человека, расселившаяся в Европе и Азии до самых восточных провинций (река Хуанхе, остров Ява). По морфологическому строению выделяется толстыми надбровными дугами, низким вытянутым черепом, зубами почти как у современного человека, объемом мозга от 900 до 1100 см. 3

Сборную группу древнейших людей до сих пор нередко называют «питекантропами», но это старое наименование было исходно неудачным, поскольку в нем как бы на равных правах соединялись признаки обезьяны и человека. Слово «питекантроп» широко проникло не только в научную литературу, но и в обыденную речь, где оно приобретает подчас пренебрежительный и оскорбительный оттенок прямого сравнения человека с его диким животным предком.

Обнаруженные на стоянках каменные орудия (пластины, отщепы, ручные рубила) свидетельствуют о начале подлинной орудийной деятельности, что вместе с использованием огня, устройством жилищ резко возвысили людей типа эректуса над остальным животным миром. На этой стадии эволюции гоминид появляется сознательное речевое общение, контроль над индивидуальным поведением, подавляющий «зоологические инстинкты», развиваются общественные отношения в единстве с коллективными формами труда.

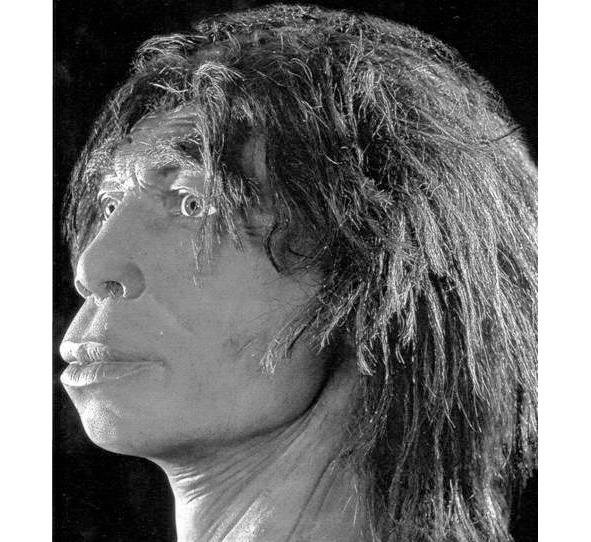

Термином «палеоантропы» охватываются несколько форм гоминид, возможно, в рамках одного вида, до сих пор часто обозначаемого общим наименованием «неандертальцы» (). Видовое название предложил английский геолог Кинг в 1864 г. по описаниям найденных в окрестностях г. Дюссельдорфа (Германия) костным останкам. Более ранние находки в Бельгии (1829 г.) и Гибралтаре (1848 г.) были причислены к представителям этого вида. Стадия палеоантропов (древних людей). Homo neanderthalensis 2

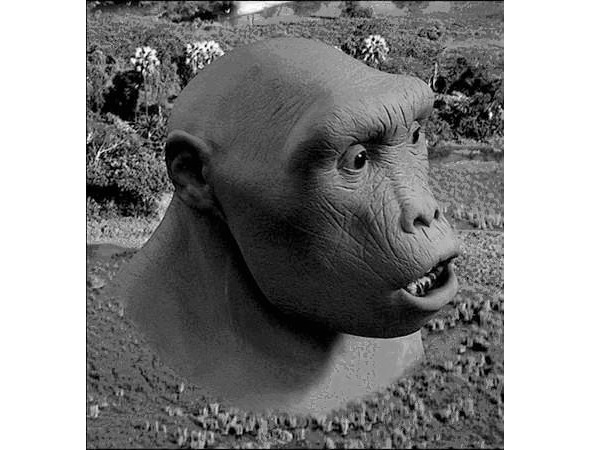

Неандерталец

Морфологический «портрет» палеоантропов весьма разнолик в деталях по местам их обнаружения и различиям во времени существования, но для всех характерны унаследованные от археоантропов и приобретенные сапиентные особенности организации. Из архаичных признаков в строении черепа сохранились от предков уплощенная черепная коробка, выступающие вперед челюсти, рельефные надглазничные валики. Особенностями некоторых форм неандертальцев являются сильно развитый наружный рельеф черепа, утолщенные кости посткраниального скелета (грудной клетки, конечностей), очень большие глазничные отверстия. Рост около 160 см, но резко выделяется беспрецедентный объем черепа в пределах 1200—1400 см и даже больший в сравнении с современным человеком (1450 см у мужчин). На слепках внутренней полости черепа заметно разрастание речевых и слуховых отделов мозга, что считается свидетельством достаточно высоко развитой членораздельной речи. Неандертальцы обладали большой физической силой и выносливостью, что позволяло заниматься почти исключительно охотой, дополняемой каннибализмом. 3 3

Останки древних людей обнаружены в разных местах Европы, Африки, Азии, но не встречаются в Австралии и Америке, куда доступ им был закрыт водными пространствами. Множеством фактов доказано, что эволюционно формировались они из популяций древнейших людей, но из каких именно и в каком географическом регионе, достоверно не установлено.

Неандертальцев постигла та же участь ухода с арены жизни, как и всех других предшественников человека разумного, притом относительно недавно – около 27 тысяч лет назад. Неандерталец – удивительный долгожитель среди всех палеоантропов. Причины вымирания неандертальцев до сих пор остаются одной из интригующих загадок, и по их разрешению предложено много гипотез.

Наиболее близкими к истине считаются три из них: резкое изменение экологических условий в ледниковый период, уничтожение самим неандертальцем крупных животных – основной его пищи, вытеснение в борьбе за существование человеком разумным. Не исключается и смешение с другими видами гоминид. Недавно удалось выделить ДНК из костных останков этого последнего из палеоантропов. Оказалось, что от 2 до 4% генов неандертальца присутствуют в генотипе современного человека. Так что есть некоторая наследственная связь между ними, но столь ничтожные цифры не дают оснований считать неандертальцев нашими прямыми предками, скорее они свидетельствуют о генетическом смешении явно в «пользу» гомо сапиенса. Насколько неандертальцы были прямыми предками гомо сапиенса или оказались тупиковой линией, на эти вопросы ответы еще остаются «висеть в воздухе» и неизвестно, как долго.

Исчезновением неандертальского вида закончилась его история, однако, подобно другим широко расселенным видам животных, он мог бы существовать и поныне, если бы в биосферном пространстве не появился более прогрессивный вид гоминид.

Известно около 10 видов в составе рода , возникавших и исчезавших с лика земного на протяжении эволюционной истории гоминид. В настоящее время этот род представлен одним видом, определенным Карлом Линнеем как «человек разумный» (). Происхождение человека разумного . Homo Homo sapiens 3

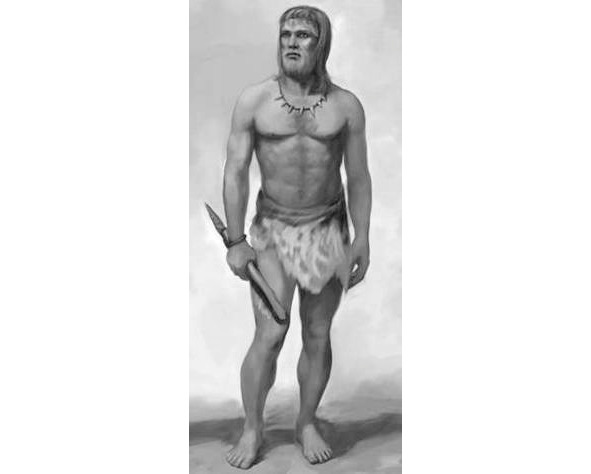

Человек разумный

(Homo sapiens)

Американский антрополог Роберт Фоули назвал свою книгу, посвященную экологии антропогенеза, «Еще один неповторимый вид», выделив словом «неповторимый» исключительную уникальность гомо сапиенса. Все виды организмов неповторимы и уникальны, но в отношении человека разумного такая характеристика несет особое звучание в связи с чрезвычайно широким разнообразием людей по внешнему облику (фенотипический полиморфизм) и генетически различающимся группам (генетический полиморфизм).

Диапазон нормальной изменчивости по росту у взрослых находится в пределах 150—180 см, по массе тела 50—100 кг, окраске кожи от крайне светлых до черных, форме волос от прямых до курчавых. Генетический полиморфизм представлен в различиях по количественному соотношению генотипов, определяющих фенотипические признаки. В Южно-Восточной Азии и Индии до 80% населения имеют третью группу крови, в странах Латинской Америки почти исключительно распространена первая группа.

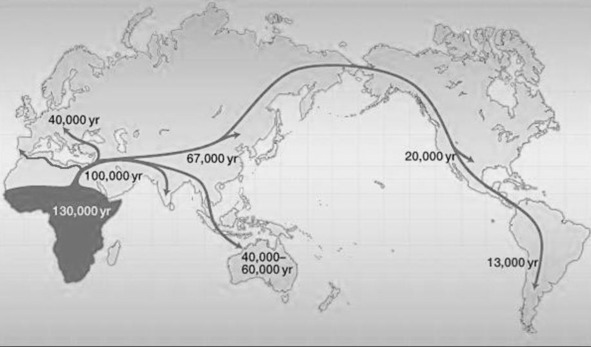

В описаниях ранних представителей вида Homo sapiens выделяются высокий и почти вертикальный лоб, отсутствие надбровных дуг, подбородочный выступ. Объем мозга в среднем 1300 см. Древние останки гомо сапиенса обнаружены в Африке возрастом около 195 тыс. лет и на восточном Средиземноморье – более 90 тыс. лет. Около 60 тыс. лет назад человек разумный начинает активно распространяться по территории Старого Света, вначале в Южную и Юго-Западную Азию, где единственным конкурентом могли быть реликтовые популяции палеоантропов. Проникновение гомо сапиенса с Ближнего Востока в Европу началось 45 тыс. лет назад по двум направлениям: вдоль побережья Средиземного моря и в северо-восточную ее часть. 3

Карта распространения гомо сапиенса из прародины Восточной Африки

Проникновение отдельных популяций монголоидного типа в Америку происходило с Чукотского полуострова, по разным данным, 18—20 тысяч лет назад, возможно, еще ранее через перешеек не существовавшего тогда Берингова пролива.

Появление в биосфере человека разумного – второй «скачок» в эволюции семейства гоминид, который содержит в себе еще множество неразгаданных тайн. Вызывают удивление очень скудные ископаемые останки прямых предков сапиенса, которых, казалось бы, должно быть намного больше в сравнении с более ранними стадиями гоминизации. Не найдено общепризнанного ответа на вопрос о причинах этого уникального исторического процесса: были ли они чисто биологическими, как в эволюции всех других видов, или полностью социальными, связанными, прежде всего, с трудовой деятельностью.

Основная программа исследований антропогенеза сводится к решению четырех задач: обнаружению неоантропа (пресапиенса) среди древних людей, определению его появления, установлению происхождения гомо сапиенса, выяснению собственно антропогенеза. предка времени места причинных факторов

Существует несколько точек зрения о неандертальце как исходном предке человека разумного и все они имеют некоторое право на истинность такого утверждения. Основной контраргумент сводится к тому, что нигде костные останки и археологические документы древних людей не встречаются в одном месте с таковыми гомо сапиенса. Кто конкретно из ближайших предшественников ему «протянул руку» и передал эстафету на последнем этапе эволюционной дистанции гоминизации, остается в области догадок и предположений.

Что касается места появления человеческого вида, здесь все-таки больше определенности. Многие антропологи прародиной человека считают Восточную Африку, исходя из того, что именно здесь найдены основные свидетельства процесса гоминизации в последовательном появлении антропоидных обезьян, предгоминид и ранних гоминид (габилиса). Более локальным местом исторического возникновения сапиенса считается территория Передней Азии (Палестина, Иран, Израиль). Не исключается признание восточно-азиатского региона как первичного географического очага антропогенеза, хотя для этого имеется мало доказательных аргументов.

В последнее время получили распространение модные гипотезы, получившие научные названия в виде «мультирегиональной» концепции и даже библейские наименования моделей «Ноева ковчега» или «прародительницы Евы». Согласно первой гипотезе, архаичные неоантропы появились в Африке около 130 тыс. лет назад и затем повсеместно расселились на европейском и азиатском континентах. В разных экологических условиях сформировались большие расы (негроидная, европеоидная, монголоидная) и множество локальных расовых групп. Две другие гипотезы принципиально не отличаются от предыдущей модели: прародиной гомо сапиенса считается Африка с последующей экспансией по разным местообитаниям. Согласно модели «Евы», по истории ДНК можно проследить его возникновение от некоей одной исходной женщины, существовавшей в Африке около 200 тыс. лет назад. Оставим эти рассуждения в библейском духе без комментариев.

Итак, наиболее распространенным является мнение об африканской прародине с последующим расселением по всем континентам Старого Света, а затем и на американский материк. На сегодня невозможно конкретно указать место происхождения человека разумного, и вряд ли эта тайна когда-нибудь будет раскрыта с точностью географических координат. Homo sapiens

Рудименты и атавизмы как наследие животных предков

Нельзя найти ни одного из высших животных, у которого не было бы какого-нибудь органа в зачаточном состоянии, и человек не составляет исключения из этого правила.

Ч. ДарвинВид издавна представлялся самым совершенным из всех творений живой природы, неким «венцом» ее исторического развития. Такое патетическое восприятие человеком собственного величия полностью оправдано в отношении умственного, технического и социального прогресса, чего не скажешь с подобной же исключительностью и категоричностью при сравнении человека с животными по биологической организации. Homo sapiens

Неотъемлемым общим признаком органической эволюции является преемственность развития потомков от своих предков. При этом, чем ниже этажи сравнения, тем больше обнаруживается общего. Уже на заре возникновения жизни закладываются молекулярные основы биохимического обмена веществ и энергии (наследственный код в нуклеиновых кислотах, синтез белка), которые становятся фундаментом существования и эволюционного развития всех организмов. Общие биохимические основы живой материи и гетеротрофный тип питания человек полностью унаследовал от прошлого.

Однако преемственность в эволюции не является абсолютной, не распространяется на все признаки потомков в том виде, в каком они появились у предков. Надо обладать неудержимой фантазией, чтобы представить человека в образе некоего монстра, сохранившего четвероногое хождение, имеющего хвостовой плавник или крылья, покрытого чешуей, перьями или шерстью, очень маленького или огромного роста. Воображение людей, склонных отрываться от реальности в создании мифических образов, порождало разные формы гибридов человека с животными. Они находили отражение в скульптурном, художественном, литературном творчестве. Около египетских пирамид до сих пор сохраняются сфинксы с головой человека (как правило, фараона) и телом льва, нашедшие место и на берегах Невы. На картинах художников средневековья представлены вымышленные аллегорические персонажи с верхней частью туловища человека и животных в образах лесных панов, сатиров и тому подобных мифических существ. В сказках Гофмана «Эликсиры жизни» наглядно рисуется фантастический образ существа, соединяющего в себе туловище человека и голову птицы.

Птице-человек Гофмана

Абсолютно полное наследственное копирование даже одного из признаков, отличающих друг от друга классы животных (хвоста рыбы, четырех ног рептилии, крыла птицы, шерстного покрова млекопитающих), закрыло бы дорогу к появлению человеческого вида на арене жизни. Вместе с тем общая телесная организация человека, согласно тому же принципу преемственности эволюции, складывалась на основе преобразований признаков его далеких и близких предков – человекообразных обезьян и ранних гоминид.

Простого взгляда было достаточно для выделения человека из остального животного мира по морфологическим признакам и совершенству психических свойств. Специализированное двуногое хождение, использование руки для выполнения самых разных операций, уникальное строение речевого аппарата, исключительное развитие высшей нервной деятельности – наиболее характерные адаптивные особенности человека. Вместе с тем нетрудно было заметить в его организме наличие признаков, не приносящих какой-либо ощутимой пользы и даже относительно вредных. Такие признаки получили название (лат. rudimentum – зачаток органа, утратившего свое значение, находящегося на пути к исчезновению). Они воспринимаются как наследие от животных предков и не во всех случаях получают рациональное объяснение. «рудименты»

Рудименты

Части человеческого организма, называемые рудиментарными, интересны тем, что в большинстве своем они не выполняют заметные полезные функции и даже относительно вредны, но упорно сохраняются на протяжении длительного времени. Этот «парадокс» не укладывается в прямое объяснение теорией естественного отбора, согласно которой организмы должны освобождаться от бесполезных, а уж тем более от вредных признаков.

Однако такое представление абсолютизирует понимание эволюции, управляемой естественным отбором. Имеется много фактов изменения организмов под действием коррелятивной изменчивости, когда при создании отбором адаптивных признаков сохраняются связанные с ними бесполезные и даже частично вредные признаки. К ним и причисляются рудиментарные части человеческого организма.

По числу рудиментов человек намного превосходит животных, что связано с ослаблением или вообще устранением естественного отбора в ходе культурной эволюции. На конкретных иллюстрациях легко убедиться в справедливости всех этих предварительных замечаний.

К рудиментарным органам у человека относятся мозаичный волосяной покров, молочные железы у мужчин, способность двигать ушами и кожей на лбу, отросток толстой кишки (аппендикс), сросшиеся позвонки спинного отдела (копчик). Список их можно продолжить при более внимательном взгляде на анатомическое строение организма человека.

Утрата сплошного волосяного покрова и наличие волос на отдельных участках тела (голове, подмышками, лобковой области, бровях) представляет собой один из трудных вопросов антропологии. Загадочными остаются очень неравномерная густота и распределение волосяного покрова на теле у представителей разных человеческих рас. Мозаичный волосяной покров .

Самой обволошенной считается локальная раса айнов, проживающая на южной части Курильских островов и в северной Японии. Густым волосяным покровом отличаются представители австралоидной расы – жители Полинезии и Австралии. Монголоиды и негроиды имеют густые волосы на голове, но почти лишены их на теле. Для европеоидной расы характерна значительная изменчивость от обильного обволошения у жителей Передней Азии и Закавказья до менее заметной его выраженности у представителей балтийской локальной расы.

Присутствие волос на теле человека различается и по половому признаку. У мужчин они распределены с большей густотой на груди, спине, руках и ногах, как приватная особенность демонстрируют мужское достоинство в усах и бороде. У женщин волосяной покров имеется в виде тонкого пушка и не портит красоту своим безобразным бы для них наличием на лице и других частях тела.

В литературе приводились данные о сплошь заросшем волосами теле одной женщины, которая показывалась на публичных аттракционах в Лондоне в 1663 году. Наблюдались случаи и полного отсутствия волос на теле, к примеру, в истории семьи из Верхнего Эльзаса (Германия). У некоторых ее членов руки и ноги не имели и следа волос, они отсутствовали на груди и под мышками, совершенно не было бровей и ресниц. Оригинальным здесь было и мозаичное распределение рудиментарных остатков волос. Один из членов семьи лишен волос обыкновенного типа, но почти вся его голова покрыта мягким пухом из тонких бесцветных волосков. Среди других родственников проглядывали островки более длинных, утолщенных, светло-красноватых волосков.