Полная версия

Записки институтки. Честный рассказ о самой себе

Лидия Алексеевна Чарская

Записки институтки. Честный рассказ о самой себе

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Записки институтки

Моим дорогим подругам, бывшим воспитанницам Павловского института выпуска 1893 года, этот скромный труд посвящаю.

Когда веселой чередоюМелькает в мыслях предо мноюСчастливых лет веселый рой,Я точно снова оживаю,Невзгоды жизни забываюИ вновь мирюсь с своей судьбой…Я вспоминаю дни ученья,Горячей дружбы увлеченья,Проказы милых школьных лет,Надежды силы молодыеИ грезы светлые, живые,И чистой юности рассвет…Глава I. Отъезд

В моих ушах еще звучит пронзительный свисток локомотива, шумят колеса поезда – и весь этот шум и грохот покрывают дорогие моему сердцу слова:

– Христос с тобой, деточка!

Эти слова сказала мама, прощаясь со мною на станции.

Бедная, дорогая мама! Как она горько плакала! Ей было так тяжело расставаться со мною!

Брат Вася не верил, что я уезжаю, до тех пор, пока няня и наш кучер Андрей не принесли из кладовой старый чемоданчик покойного папы, а мама стала укладывать в него мое белье, книги и любимую мою куклу Лушу, с которой я никак не решилась расстаться. Няня туда же сунула мешок вкусных деревенских коржиков, которые она так мастерски стряпала, и пакетик малиновой смоквы, тоже собственного ее приготовления. Тут только, при виде всех этих сборов, горько заплакал Вася.

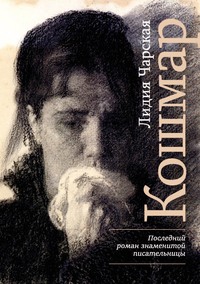

Иллюстрация к книге «Записки институтки».

Художник Сударушкин А. И.

«С самого раннего детства, как некогда древние эллины демонстрировали культ красоты тела человека, так мы должны воспитывать его душу, пробуждать в нем все гордое, человеческое, прекрасное, к чему он, как к солнцу, должен стремиться шаг за шагом, каждым фибром своего существа»

(Чарская Л. А.)

– Не уезжай, не уезжай, Люда, – просил он меня, обливаясь слезами и пряча на моих коленях свою курчавую головенку.

– Люде надо ехать учиться, крошка, – уговаривала его мама, стараясь утешить. – Люда приедет на лето, да и мы съездим к ней, может быть, если удастся хорошо продать пшеницу.

Добрая мамочка! Она знала, что приехать ей не удастся – наши средства, слишком ограниченные, не позволят этого, – но ей так жаль было огорчать нас с братишкой, все наше детство не расстававшихся друг с другом!..

Наступил час отъезда. Ни я, ни мама с Васей ничего не ели за ранним завтраком. У крыльца стояла линейка; запряженный в нее Гнедко умильно моргал своими добрыми глазами, когда я в последний раз подала ему кусок сахару. Около линейки собралась наша немногочисленная дворня: стряпка Катря с дочуркой Гапкой, Ивась – молодой садовник, младший брат кучера Андрея, собака Милка – моя любимица, верный товарищ наших игр, – и, наконец, моя милая старушка няня, с громкими рыданиями провожающая свое «дорогое дитятко».

Я видела сквозь слезы эти простодушные, любящие лица, слышала искренние пожелания «доброй панночке» и, боясь сама разрыдаться навзрыд, поспешно села в бричку с мамой и Васей.

Минута, другая, взмах кнута – и родимый хутор, тонувший в целой роще фруктовых деревьев, исчез из виду. Потянулись поля, поля бесконечные, милые, родные поля близкой моему сердцу Украины. А день, сухой, солнечный, улыбался мне голубым небом, как бы прощаясь со мною…

На станции меня ждала наша соседка по хуторам, бывшая институтка, взявшая на себя обязанность отвезти меня в тот самый институт, в котором она когда-то воспитывалась.

Недолго пришлось мне побыть с моими в ожидании поезда. Скоро подползло ненавистное чудовище, увозившее меня от них. Я не плакала. Что-то тяжелое давило мне грудь и клокотало в горле, когда мама дрожащими руками перекрестила меня и, благословив снятым ею с себя образком, повесила его мне на шею.

Я крепко обняла дорогую, прижалась к ней. Горячо целуя ее худенькие, бледные щеки, ее ясные, как у ребенка, синие глаза, полные слез, я обещала ей шепотом:

– Мамуля, я буду хорошо учиться, ты не беспокойся.

Потом мы обнялись с Васей, и я села в вагон.

Дорога от Полтавы до Петербурга мне показалась бесконечной.

Анна Фоминишна, моя попутчица, старалась всячески рассеять меня, рассказывая мне о Петербурге, об институте, в котором воспитывалась она сама и куда везла меня теперь. Поминутно при этом она угощала меня пастилой, конфетами и яблоками, взятыми из дома. Но кусок не шел мне в горло. Лицо мамы, такое, каким я его видела на станции, не выходило из памяти, и мое сердце больно сжималось.

В Петербурге нас встретил невзрачный, серенький день. Серое небо грозило проливным дождем, когда мы сходили на подъезд вокзала.

Наемная карета отвезла нас в большую мрачную гостиницу. Я видела, сквозь стекла ее, шумные улицы, громадные дома и беспрерывно снующую толпу, но мои мысли были далеко-далеко, под синим небом моей родной Украины, во фруктовом садике, подле мамочки, Васи, няни…

Глава II. Новые лица, новые впечатления

Было 12 часов дня, когда мы подъехали с Анной Фоминишной к большому красному зданию на Х-й улице.

– Это вот и есть институт, – сказала мне моя спутница, заставив дрогнуть мое и без того бившееся сердце.

Еще больше обомлела я, когда седой и строгий швейцар широко распахнул передо мной двери… Мы вошли в широкую и светлую комнату, называемую приемной.

– Новенькую-с привезли, доложить прикажете-с княгине-начальнице? – важно, с достоинством спросил швейцар Анну Фоминишну.

– Да, – ответила та, – попросите княгиню принять нас. – И она назвала свою фамилию.

Швейцар, неслышно ступая, пошел в следующую комнату, откуда тотчас же вышел, сказав нам:

– Княгиня просит, пожалуйте.

Небольшая, прекрасно обставленная мягкой мебелью, вся застланная коврами комната поразила меня своей роскошью. Громадные трюмо стояли между окнами, скрытыми до половины тяжелыми драпировками; по стенам висели картины в золоченых рамах; на этажерках и в хрустальных горках стояло множество прелестных и хрупких вещиц. Мне, маленькой провинциалке, чем-то сказочным показалась вся эта обстановка.

Навстречу нам поднялась высокая, стройная дама, полная и красивая, с белыми, как снег, волосами. Она обняла и поцеловала Анну Фоминишну с материнской нежностью.

– Добро пожаловать, – прозвучал ее ласковый голос, и она потрепала меня по щечке.

– Это маленькая Людмила Влассовская, дочь убитого в последнюю кампанию Влассовского? – спросила начальница Анну Фоминишну. – Я рада, что она поступает в наш институт… Нам очень желанны дети героев. Будь же, девочка, достойной своего отца.

Последнюю фразу она произнесла по-французски и потом прибавила, проводя душистой мягкой рукой по моим непокорным кудрям:

– Ее надо остричь, это не по форме. Аннет, – обратилась она к Анне Фоминишне, – не проводите ли вы ее вместе со мною в класс? Теперь большая перемена, и она успеет ознакомиться с подругами.

– С удовольствием, княгиня! – поспешила ответить Анна Фоминишна, и мы все трое вышли из гостиной начальницы, прошли целый ряд коридоров и поднялись по большой, широкой лестнице на второй этаж.

На площадке лестницы стояло зеркало, отразившее высокую, красивую женщину, ведущую за руку смуглое, кудрявое, маленькое существо, с двумя черешнями вместо глаз и целой шапкой смоляных кудрей. «Это – я, Люда, – мелькнуло молнией в моей голове. – Как я не подхожу ко всей этой торжественно-строгой обстановке!»

В длинном коридоре, по обе стороны которого шли классы, было шумно и весело. Гул смеха и говора доносился до лестницы, но лишь только мы появились в конце коридора, как тотчас же воцарилась мертвая тишина.

– Maman, Maman идет, и с ней новенькая, новенькая, – сдержанно пронеслось по коридорам.

Тут я впервые узнала, что институтки называют начальницу «Maman».

Девочки, гулявшие попарно и группами, останавливались и низко приседали княгине. Взоры всех обращались на меня, менявшуюся в лице от волнения.

Мы вошли в младший класс, где у маленьких воспитанниц царило оживление. Несколько девочек рассматривало большую куклу в нарядном платье, другие рисовали что-то у доски, третьи, окружив пожилую даму в синем платье, отвечали ей урок на следующий день.

Лишь только Maman вошла в класс, все они моментально смолкли, отвесили начальнице условный реверанс и уставились на меня любопытными глазами.

– Дети, – прозвучал голос княгини, – я привела вам новую подругу, Людмилу Влассовскую, примите ее в свой круг и будьте добрыми друзьями.

– Mademoiselle, – обратилась Maman к даме в синем платье, – вы займетесь новенькой. – Затем, обращаясь к Анне Фоминишне, она сказала: – Пойдемте, Аннет, пусть девочка познакомится с товарками.

Анна Фоминишна послушно простилась со мной.

Мое сердце екнуло. С ней уходила последняя связь с домом.

– Поцелуйте маму, – шепнула я ей, силясь сдержать слезы.

Она еще раз обняла меня и вышла вслед за начальницей.

Лишь только большая стеклянная дверь закрылась за ними, я почувствовала полное одиночество.

Я стояла, окруженная толпою девочек – черненьких, белокурых и русых, больших и маленьких, худеньких и полных, но, безусловно, чужих и далеких.

– Как твоя фамилия? Я недослышала, – спрашивала одна.

– А зовут? – кричала другая.

– Сколько тебе лет? – приставала третья.

– А ты любишь пирожные? – раздался голос со стороны.

Я не успевала ответить ни на один из этих вопросов.

– Влассовская, – раздался надо мною строгий голос классной дамы, – пойдемте, я покажу вам ваше место.

Я вздрогнула. Меня в первый раз называли по фамилии, и это неприятно подействовало на меня.

Классная дама взяла меня за руку и отвела на одну из ближайших скамеек. На соседнем со мною месте сидела бледная, худенькая девочка с двумя длинными, блестящими, черными косами.

– Княжна Джаваха, – обратилась классная дама к бледной девочке, – вы покажете Влассовской заданные уроки и расскажете ей правила.

Бледная девочка встала при первых словах классной дамы и подняла на нее большие черные и недетские серьезные глаза.

– Хорошо, мадемуазель, я все сделаю, – произнес несколько гортанный, с незнакомым мне акцентом голос, и она опять села.

Я последовала ее примеру.

Классная дама отошла, и толпа девочек нахлынула снова.

– Ты откуда? – звонко спросила веселая, толстенькая блондинка со вздернутым носиком.

– Из-под Полтавы.

– Ты – хохлушка! Ха-ха-ха!.. Она, mesdames, хохлушка! – разразилась она веселым раскатистым смехом.

– Нет, – немного обиженным тоном ответила я, – у мамы там хутор, но мы сами петербургские… Только я там родилась и выросла.

– Неправда, неправда, ты – хохлушка, – не унималась шалунья. – Видишь, у тебя и глаза хохлацкие, и волосы… Да ты постой… ты – не цыганка ли? Ха-ха-ха!.. Правда, она – цыганка, mesdames?

Мне, уставшей с дороги и смены впечатлений, было крайне неприятно слышать весь этот шум и гам. Голова моя кружилась.

– Оставьте ее, – раздался несколько властный голос моей соседки, той самой бледной девочки, которую классная дама назвала княжной Джавахой. – Хохлушка она или цыганка, не все ли равно?.. Ты – глупая хохотунья, Бельская, и больше ничего, – прибавила она сердито, обращаясь к толстенькой блондинке. – Марш по местам! Новенькой надо заниматься.

– Джаваха, Ниночка Джаваха желает изображать покровительницу новенькой… – зашумели девочки. – Бельская, слышишь? Попробуй-ка «нападать», – поддразнивали они Бельскую.

– Куда уж нам с сиятельными! – с досадой ответила та, отходя от нас.

Когда девочки разошлись по своим местам, я благодарно взглянула на мою избавительницу.

– Ты не обращай на них внимания; знаешь, – сказала она мне тихо, – эта Бельская всегда «задирает» новеньких.

– Как вас зовут? – спросила я мою покровительницу, невольно преклоняясь перед ее положительным, недетским тоном.

– Я – княжна Нина Джаваха-алы-Джамата, но ты меня попросту зови Ниной. Хочешь, мы будем подругами?

И она протянула мне свою тоненькую ручку.

– О, с удовольствием! – поспешила я ответить и потянулась поцеловать Нину.

– Нет, нет, не люблю нежностей! У всех институток привычка лизаться, а я не люблю! Мы лучше так… – И она крепко пожала мою руку. – Теперь я тебе покажу, что задано на завтра.

Пронзительный звонок не дал ей докончить. Девочки бросились занимать места. Большая перемена закончилась. В класс входил француз-учитель.

Глава III. Уроки

Худенький и лысый, он казался строгим благодаря синим очкам, скрывавшим его глаза.

– Он предобрый, этот monsieur Ротье, – как бы угадывая мои мысли, тихо шепнула Нина и, встав со скамьи, звучно ответила, что было приготовлено на урок. – Зато немец – злюка, – так же тихо прибавила она, сев на место.

– У нас – новенькая, une nouvelle eleve (новая ученица), – раздался среди полной тишины возглас Бельской.

– Ah? – спросил, не поняв, учитель.

– Taisez-vous, Bielsky (молчите, Бельская), – строго остановила ее классная дама.

– Всюду с носом, – сердито проговорила Нина и передернула худенькими плечиками.

– Mademoiselle Ренн, – вызвал француз, – voulez-vous repondre votre lecon (отвечайте урок).

Очень высокая и полная девочка поднялась с последней скамейки и неохотно, вяло пошла на середину класса.

– Это – Катя Ренн, – поясняла мне моя княжна, – страшная лентяйка, последняя ученица.

Ренн отвечала басню Лафонтэна, сбиваясь на каждом слове.

– Tres mal (очень плохо), – коротко бросил француз и поставил Ренн единицу.

Иллюстрация к книге «Нина Джаваха». Художник Сударушкин А. И.

«Детские души отзывчивы на искреннее участие и ласку и умеют ценить их»

(Чарская Л. А.)

Классная дама укоризненно покачала головою, девочки зашевелились.

Тою же ленивой походкой Ренн совершенно равнодушно пошла на место.

– Princesse Djiavaha, allons (княжна Джаваха), – снова раздался голос француза, и он ласково кивнул Нине.

Нина встала и вышла, как и Ренн, на середину класса. Милый, несколько гортанный голосок звонко и отчетливо прочел ту же самую басню. Щечки Нины разгорелись, черные глаза заблестели, она оживилась и стала ужасно хорошенькая.

– Merci, mon enfant (благодарю, дитя мое), – еще ласковее произнес старик и кивнул девочке.

Она повернулась ко мне, – прошла на место и села. На ее оживленном личике играла улыбка, делавшая ее прелестной. Мне казалось в эту минуту, что я давно знаю и люблю Нину.

Между тем учитель продолжал вызывать по очереди следующих девочек. Предо мной промелькнул почти весь класс. Одни были слабее в знании басни, другие читали хорошо, но Нина прочла лучше всех.

– Он вам поставил двенадцать? – шепотом обратилась я к княжне.

Я была знакома с системой баллов из разговоров с Анной Фоминишной и знала, что 12 – лучший балл.

– Не говори мне «вы». Ведь мы – подруги, – и Нина, покачав укоризненно головкой, прибавила: – Скоро звонок – конец урока, мы тогда с тобой поболтаем.

Француз отпустил на место девочку, читавшую ему все ту же басню, и, переговорив с классной дамой по поводу «новенькой», вызвал наконец и меня, велев прочесть по книге.

Я страшно смутилась. Мама, отлично знавшая языки, занималась со мною очень усердно, и я хорошо читала по-французски, но я взволновалась, боясь быть осмеянной этими чужими девочками. Черные глаза Нины молча ободрили меня. Я прочла смущенно и сдержанно, но тем не менее толково. Француз кивнул мне ласково и обратился к Нине шутливо:

– Prenez garde, petite princesse, vous aurez une rivale (берегитесь, княжна, у вас будет соперница), – и, кивнув мне еще раз, отпустил на место.

В ту же минуту раздался звонок, и учитель вышел из класса.

Следующий урок был чистописание. Мне дали тетрадку с прописями, такую же, как и у моей соседки.

Насколько чинно все сидели за французским уроком, настолько шумно – за уроком чистописания. Маленькая, худенькая, сморщенная учительница напрасно кричала и выбивалась из сил. Никто ее не слушал; все делали, что хотели. Классную даму зачем-то вызвали из класса, и девочки окончательно разбушевались.

– Антонина Вадимовна, – кричала Бельская, обращаясь к учительнице, – я написала «красивый монумент». Что дальше?

– Сейчас, сейчас, – откликалась та и спешила от скамейки к скамейке.

Рядом со мною, согнувшись над тетрадкой и забавно прикусив высунутый язычок, княжна Джаваха, склонив головку набок, старательно выводила какие-то каракульки.

Звонок к обеду прекратил урок. Классная дама поспешно распахнула двери с громким возгласом: «Mettez-vous par paires, mesdames» (становитесь в пары).

– Нина, можно с тобой? – спросила я княжну, становясь рядом с ней.

– Я выше тебя, мы не под пару, – заметила Нина, и я увидела, что легкая печаль легла тенью на ее красивое личико. – Впрочем, постой, я попрошу классную даму.

Очевидно, маленькая княжна была общей любимицей, так как m-lle Арно (так звали наставницу) тотчас же согласилась на ее просьбу.

Чинно выстроились институтки и сошли попарно в столовую, помещавшуюся на нижнем этаже. Там уже собрались все классы и строились на молитву.

– Новенькая, новенькая, – раздался сдержанный говор, и все глаза обратились на меня, одетую в «собственное» скромное коричневое платьице, резким пятном выделявшееся среди зеленых камлотовых платьев и белых передников – обычной формы институток.

Дежурная ученица из институток старших классов прочла молитву перед обедом, и все институтки сели за столы по 10 человек за каждый.

Мне было не до еды. Около меня сидела с одной стороны та же милая княжна, а с другой – Маня Иванова – веселая, бойкая шатенка с коротко остриженными волосами.

– Влассовская, ты не будешь есть твой биток? – на весь стол крикнула Бельская. – Нет? Так дай мне.

– Пожалуйста, возьми, – поторопилась я ответить.

– Вздор! Ты должна есть и биток, и сладкое тоже, – строго заявила Джаваха, и глаза ее сердито блеснули. – Как тебе не стыдно клянчить, Бельская! – прибавила она.

Бельская сконфузилась, но ненадолго: через минуту она уже звонким шепотом передавала следующему «столу»:

– Mesdames, кто хочет меняться – биток за сладкое?

Девочки с аппетитом уничтожали холодные и жесткие битки… Я невольно вспомнила пышные свиные котлетки с луковым соусом, которые у нас на хуторе так мастерски готовила Катря.

– Ешь, Люда, – тихо проговорила Джаваха, обращаясь ко мне.

Но я есть не могла.

– Смотрите на Ренн, mesdames’очки, она хотя и получила единицу, но не огорчена нисколько, – раздался чей-то звонкий голосок в конце стола.

Я подняла голову и взглянула на середину столовой, где ленивая, вялая Ренн без передника стояла на глазах всего института.

– Она наказана за единицу, – продолжал тот же голосок.

Это говорила очень миловидная, голубоглазая девочка, лет восьми на вид.

– Разве таких маленьких принимают в институт? – спросила я Нину, указывая ей на девочку.

– Да ведь Крошка совсем не маленькая – ей уже одиннадцать лет, – ответила княжна и прибавила: – Крошка – это ее прозвище, а настоящая фамилия ее – Маркова. Она любимица нашей начальницы, и все «синявки» к ней подлизываются.

– Кого вы называете «синявками»? – полюбопытствовала я.

– Классных дам, потому что они все носят синие платья, – тем же тоном продолжала княжна, принимаясь за «бламанже», отдающее стеарином.

Новый звонок возвестил окончание обеда. Опять та же дежурная старшая прочла молитву, и институтки выстроились парами, чтобы подняться в классы.

– Ниночка, хочешь смоквы и коржиков? – спросила я шепотом Джаваху, вспомнив о лакомствах, заготовленных мне няней.

Едва я вспомнила о них, как почувствовала легкое щекотание в горле… Мне захотелось неудержимо разрыдаться. Милые, бесконечно близкие лица выплыли передо мной, как в тумане.

Я упала головой на скамейку и судорожно заплакала.

Ниночка сразу поняла, о чем я плачу.

– Полно, Галочка, брось… Этим не поможешь, – успокаивала она меня, впервые называя меня за черный цвет моих волос Галочкой. – Тяжело первые дни, а потом привыкнешь… Я сама билась, как птица в клетке, когда привезли меня сюда с Кавказа. Первые дни мне было ужасно грустно. Я думала, что никогда не привыкну. И ни с кем не могла подружиться. Мне никто здесь не нравился. Бежать хотела… А теперь как дома… Как взгрустнется, песни пою… наши родные кавказские песни… и только. Тогда мне становится сразу как-то веселее, радостнее…

Гортанный голосок княжны с заметным кавказским произношением приятно ласкал меня; ее рука лежала на моей кудрявой головке – и мои слезы понемногу иссякли.

Через минут десять мы уже уписывали принесенные снизу сторожем мои лакомства, распаковывали вещи, заботливо уложенные няней. Я показала княжне мою куклу Лушу. Но она даже едва удостоила взглянуть, говоря, что терпеть не может кукол. Я рассказывала ей о Гнедке, Милке, о Гапке и махровых розах, которые вырастил Ивась. О маме, няне и Васе я боялась говорить, они слишком живо рисовались моему воображению: при воспоминании о них слезы набегали мне на глаза, а моя новая подруга не любила слез.

Нина внимательно слушала меня, прерывая иногда мой рассказ вопросами.

Незаметно пробежал вечер. В восемь часов звонок на молитву прервал наши беседы.

Мы попарно отправились в спальню, или «дортуар», как она называлась на институтском языке.

Глава IV. В дортуаре

Большая длинная комната с четырьмя рядами кроватей – дортуар – освещалась двумя газовыми рожками. К ней примыкала умывальня с медным желобом, над которым помещалась целая дюжина кранов.

– Княжна Джаваха, новенькая ляжет подле вас. Соседняя кровать ведь свободна? – спросила классная дама.

– Да, m-lle, Федорова больна и переведена в лазарет.

Очевидно, судьба мне благоприятствовала, давая возможность быть неразлучной с Ниной.

Не теряя ни минуты, Нина показала мне, как стелить постель на ночь, разложила в ночном столике все мои вещи и, вынув из своего шкапчика кофточку и чепчик, стала расчесывать свои длинные шелковистые косы.

Я невольно залюбовалась ей.

– Какие у тебя великолепные волосы, Ниночка! – не утерпела я.

– У нас на Кавказе почти у всех такие, и у мамы были такие, и у покойной тети тоже, – с какой-то гордостью и тихой скорбью проговорила княжна. – А это кто? – быстро прибавила она, вынимая из моего чемоданчика портрет моего отца.

– Это мой папа, он умер, – грустно отвечала я.

– Ах да, я слышала, что твой папа был убит на войне с турками. Maman уже месяц тому назад рассказывала нам, что у нас будет подруга – дочь героя. Ах, как это хорошо! Мой папа тоже военный… и тоже очень, очень храбрый; он – в Дагестане… а мама умерла давно… Она была такая ласковая и печальная… Знаешь, Галочка, моя мама была простая джигитка; папа взял ее прямо из аула и женился на ней. Мама часто плакала, тоскуя по семье, и потом умерла. Я помню ее, какая она была красивая! Мы очень богаты!.. На Кавказе нас все-все знают… Папа уже давно начальник – командир полка. У нас на Кавказе большое имение. Там я жила с бабушкой. Бабушка у меня очень строгая… Она бранила меня за все, за все… Галочка, – спросила она вдруг другим тоном, – ты никогда не скакала верхом? Нет? А вот меня папа выучил… Папа очень любит меня, но теперь ему некогда заниматься мной, у него много дел. Ах, Галочка, как хорошо было ехать горными ущельями на моем Шалом… Дух замирает… Или скакать по долине рядом с папой… Я очень хорошо езжу верхом. А глупые девочки-институтки смеялись надо мной, когда я им рассказывала про все это.

Нина воодушевилась… В ней сказывалась южанка. Глазки ее горели, как звезды.

Я невольно преклонялась перед этой смелой девочкой, я – боявшаяся сесть на Гнедка.

– Пора спать, дети, – прервал наш разговор возглас классной дамы, вошедшей из соседней с дортуаром комнаты.

М-lle Арно собственноручно уменьшила свет в обоих рожках, и дортуар погрузился в полумрак.

Девочки с чепчиками на головах, делавших их чрезвычайно смешными, уже лежали в своих постелях.

Нина стояла на молитве перед образком, висевшим на малиновой ленточке в изголовье кроватки, и молилась.

Я попробовала последовать ее примеру и не могла. Мама, Вася, няня – все они, мои дорогие, стояли, как живые, передо мной. Ясно слышались мне прощальные напутствия моей мамули, звонкий, ребяческий голосок Васи, просивший: «Не уезжай, Люда», – и мне стало так тяжело и больно в этом чужом мне, мрачном дортуаре, между чужими для меня девочками, что я зарылась в подушку головой и беззвучно зарыдала.