Полная версия

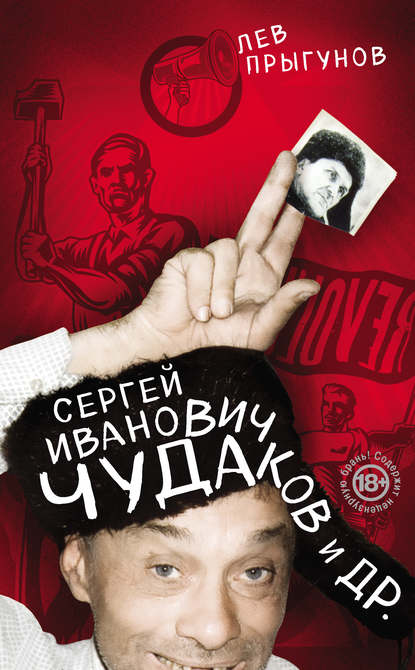

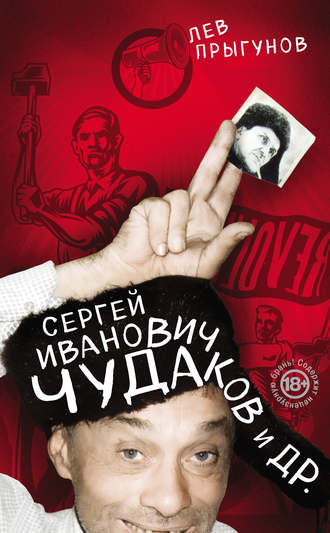

Сергей Иванович Чудаков и др.

2) «22. 02. 64 г. Вчера ночью заскочил к Чудакову, и в каком же восторге я возвращался домой! Я счастлив, что могу завидовать только мертвецам, иначе от зависти давно бы превратил Чудакова в труп. Приехал к нему в час ночи – я не могу даже сказать, с какой радостью я снова оглядывал его невозможно-нестерпимо-мифически грязную и разворошенную комнату, его самого – такого же грязного, лохматого, ужасно одетого – рот до ушей, глаза сверкают, небритый; захлёбываясь, пьёт из блюдечка свой чай и изрекает гениальные афоризмы и скабрёзности! Поистине русский и поистине великий! (Да простит мне Бог, если это окажется преувеличением!) Как я не хотел уходить от него, и как приятно было видеть, что он польщён этим. Наконец он становится официальным – напечатали его рецензию на эфросовскую «Женитьбу» в ЦДТ, где о спектакле он говорит до неприличности мало, но довольно заметно и остро издевается над сов. бездарностью. Даже протащил антисоветский намёк – браво! Все его заметят, но никто не признается. Сегодня разговаривал с Эфросом. Обещал взять в свой театр, но только после того, как возьмёт к себе «ребят», по отношению к которым у него есть обязательства. Детский окончательно решил бросить. А «ребят» не люблю – это у нас взаимно».

Как раз тогда Эфросу предложили стать главным режиссёром театра «Ленком», и он ушёл из Детского театра. У меня очень быстро закончился «эфросовский» период, но Анатолий Васильевич заразил меня на всю жизнь и, несомненно, спас меня от театра, потому что театр без Эфроса для меня тогда театром не был. В доказательство предлагаю ещё одну дневниковую запись того периода: «21.04.64. С театром плохо. Очень плохо. Заниматься тем, что я считаю маразмом, – просто противно. Наконец-то стал кое-что понимать! Идёт наступление по всем фронтам: прежде всего музыка. За последнее время не пропустил почти ни одного концерта – спасибо Люде Мамцовой. Прекрасные программы: Бах, Равель, Дебюсси, Стравинский, Форе, Прокофьев и проч.».

Тут я должен вклиниться небольшим рассказом о Людмиле Мамцовой и Володе Марковиче – алмаатинцах, благодаря которым началось моё «щенячье» прозрение. Мы учились в Педагогическом институте на разных факультетах – я на естественном, они на филфаке. На новогоднем вечере 1957 года (мне тогда было 17 лет) я пригласил Людмилу на вальс, и нам вручили приз за лучший танец. Я был тогда помешан на Лермонтове и, почти не переигрывая, изображал из себя гремучую смесь Печорина и Арбенина. Отец Марковича был профессор математики, а мать – профессор русской литературы, да к тому же академик. А у Мамцовой отец играл в джазе главного алма-атинского ресторана. В их-то компании я и получил пару язвительных замечаний по поводу моего тотального (за рамками школьной программы) невежества – «невежества юнца», как говорили древние китайцы. И я до конца своей жизни буду им благодарен за то, что именно «у них» я увидел себя со стороны и пришёл в несказанный ужас.

Но – вернёмся к дневнику. «Второй фронт – литература и философия: японцы, индусы («Веданта»), драма конца и начала века, читаю напечатанного на папиросной бумаге Камю… Может быть, дойду когда-нибудь до Канта! Ох, пора бы! Время идёт – послезавтра у нас со стариком Шекспиром день рождения. Ему – 400, а мне – 25! И, наконец, вовсю занимаюсь боксом. Правда, дома. Повесил грушу и уже чувствую поразительный скачок: иду по Москве, и хочется каждому прохожему дать по морде – всё время хожу, смотрю и примериваюсь».

Иногда ко мне в подвал приходил Лёня Виноградов и оставался у меня ночевать, т. е. мы выпивали, курили и болтали до утра, а в полдень звонили из автомата Брусиловскому, жившему совсем недалеко в Казарменном переулке, и в антикварном окружении своего жилья он иногда потчевал нас замечательным кофе с бутербродами.

Лёня и Миша жили тогда – тоже удивительное совпадение! – у Саши Юдина, получившего впоследствии, когда он стал актёром театра «На Малой Бронной», кличку «Лемур» за свою медлительность и полнейшую невозмутимость. Из-за него-то формально Алик Гинзбург и получил свой первый срок после нескольких выпусков знаменитого самиздатовского «Синтаксиса». Саша был родственником прекрасного художника Володи Вейсберга, ближайшего друга Алика Гинзбурга. И когда Саша – ленивый, как лемур, решил поступать в МГУ, Алик Гинзбург вызвался ему помочь – написать за него сочинение по литературе на вступительных экзаменах. Скорее всего, за Аликом была слежка, и ему, обвинив его в подделке документов, дали два года лагерей! У Чудакова есть даже одна строфа, посвящённая этому событию:

Приятеля сажают за подлог,Но было бы неверным сожаление:Всему виной – страдательный залогИ сослагательное наклонение.Но вернёмся к Осетинскому: «Ирэну Симон, мою невесту, референта военного атташе в России, удивительную женщину – выслали как шпионку…»

Я прекрасно помню Ирэну, поскольку в то время часто общался с Осетинским, – она была типичная француженка: не красавица, но изящная, симпатичная, сдержанная и очень умная, и, хотя внешне она совершенно не соответствовала военному направлению своей деятельности, у всей нашей компании не было никаких сомнений, что её выслали «за дело». Через два дня после предыдущей дневниковой записи я устроил у себя в подвале празднование своего двадцатипятилетия. Не знаю, каким образом у меня составилась именно такая компания, – возможно, кого-то не было в Москве, но знаю точно, что Осетинского с Чудаковым я бы никогда не стал «сводить». Скорее всего всё дело было в Ирэн – она принесла всяких чудес из «Берёзки», и к тому же – француженка, дипломатка!

Были мои близкие друзья – Динара, мой ближайший друг по сей день Стас Шлюгер, у которого я довольно долго жил в Измайлове на Третьей Парковой – с романтической болтовнёй, выпивкой и курением до четырёх часов утра; лучшая подруга Динары актриса Ариадна Шенгелая и её очень странный ухажёр – Саша Шагинян, милый человек, но бескорыстный, патологический врун. Поначалу мы верили всем его историям, хотя почти каждая опровергала другую, но очень скоро стали относиться к нему весело и снисходительно. Он был мастер спорта по боксу, чемпион Москвы, несколько лет прожил «нелегалом» в Иране, выполняя какую-то почти невыполнимую разведывательную миссию, стрелял на голос в полной темноте, добывал золото, алмазы, был прямым наследником Мариэтты Шагинян, писал гениальные пьесы, которые ставил в каких-то городах (часто в самых разных одновременно).

Поначалу всё было празднично и весело – Олег Осетинский с Ирэн подарили мне уникальную американскую джазовую пластинку – чудное трио Билла Эванса – фортепьяно, контрабас и ударник. Но самым большим подарком для всех нас была принесённая Ирэн первая пластинка Битлов, которую мы тогда услышали. На самом деле это был второй их диск «With The Beatles» с самыми знаменитыми и, пожалуй, самыми лучшими их песнями. О Битлах даже мы тогда ничего не знали, хотя у Стаса Шлюгера была громадная коллекция джаза и рока, и он пытался «писать» по ночам музыку с приёмника. Возможно, мы были одними из первых слушателей Битлов в Москве, так же как два года назад мы с Мишей Николадзе оказались первыми обладателями пластинки «West Side Story», подаренной Мише Баланчиным.

Как всегда, Осетинский стал «самым главным» за нашим столом, что совсем не понравилось Саше Шагиняну – мастеру спорта по боксу, чемпиону Москвы и суперагенту, стреляющему в кромешной тьме «на голос», и он в какой-то момент очень эффектно плеснул из стакана водку в лицо Осетинскому. Шагинян был здоров как бык, раза в полтора больше Осетинского, и в тот момент, распустив хвост перед своей любимой, поверил на сто процентов во все свои легенды. Саша сидел спиной к стене, их с Олегом разделял стол, и Осетинский, как разъярённый вепрь, прыгнул на стол и на глазах у всех со страшной силой и скоростью стал молотить кулаками по широкому лицу Шагиняна. Тот кое-как вывернулся и, перевернув стол, побежал в коридор, но Осетинский догнал его и, прижав к стене, продолжал плющить ему лицо. Мы с трудом оттащили Осетинского от Шагиняна, и я очень редко потом видел на лицах людей такой огромный животный страх, какой был на окровавленном и смертельно-белом лице Шагиняна. Пока мы со Стасом держали Осетинского, наши женщины спрятали Шагиняна у соседки по подвалу, и он так там и оставался, пока Осетинский с Ирэн не ушли. К моему счастью, они оставили пластинку Битлов у меня, и я молил Бога, чтобы они не сразу спохватились и дали мне понаслаждаться новой и необыкновенной музыкой. Дня два пластинка оставалась у меня, и я нещадно крутил её на своём советском проигрывателе и даже записал слова песни «Till There Was You», но на третий день Осетинский пришёл с очередной девицей и пластинку забрал.

Чуть раньше я цитировал Осетинского, где он называл Бориса Львова-Анохина «великим». Дело в том, что все, с кем приходилось Осетинскому работать или иметь какое-то общее дело, были «бездари» и «ничтожества», а с кем не приходилось – гении. Вот моя запись из дневника от 5 марта 1964 года: «Смотрели с Чудаковым «Материнское поле» Львова-Анохина. Боже, какое дурновкусие! Хотя иногда – первый акт – появляются актёрские вспышки. Это, вероятно, необходимые случайности дурного вкуса… Неужели мне придётся с ним работать? Но зато он лучше Колесаева. Но насколько ниже Эфроса! Последнему, правда, с его самоуверенностью и талантом надо бы быть более глубоким, не то он может стать однообразным. Ну да Бог с ним. После спектакля поехали в мой подвал. Из Чудакова: «Мы сможем лет через десять восстановить русскую культуру. Новое не создадим, но восстановить – восстановим!» Он сварил бездарнейший кофе – мы хлебали это пойло и пытались очиститься от анохинской скверны. Слушали Баха». Тут я, честно говоря, недалеко ушёл от Осетинского. Насчёт актёрских вспышек: мать в спектакле играла большая актриса Любовь Добржанская. По поводу Эфроса – конечно, сказано самонадеянно, с затаённой обидой на то, что он не взял меня в театр, хотя в какой-то степени и справедливо – все актёры у него в театре играли и говорили «под него», но на качестве его тех почти великих спектаклей это не отражалось. Каждый из них был настоящим взрывом для тогдашней Москвы.

Боже, какой был спектакль «Снимается кино»! Мы его смотрели вместе с Виноградовым и, ошеломлённые, вышли в фойе. И вдруг раздался очень знакомый – пронзительный и хриплый крик Осетинского: «Пьеса – говно! Режиссёр – говно! Актёры – говно!» А в своей книге он пишет: «Ближе всех мне был, пожалуй, Толя Эфрос, деликатнейший и благороднейший, художник подлинный! Иногда он озвучивал свои спектакли моими пластинками. Иногда он устраивал последнюю генеральную специально для нас с Чудаковым. Садился сзади нас и слушал наши беспощадности. После премьеры «Снимается кино» мы со Смоктуновским пошли к нему домой, туда, рядом с Домом кино» (стр 44). Гм-гм… Пластинками Осетинского Эфрос на самом деле озвучивал спектакли, а вот насчёт последних генеральных Осетинский подвирает, потому что последние генеральные всегда игрались при полных залах – для «пап и мам», для друзей и актёров из других театров. Но на репетициях и он, и Чудаков, и даже я бывали очень часто. А Олегу я очень благодарен за то, что он открыл мне Брассанса и Жюльет Греко.

Как раз в то время Львов-Анохин посылал в Центральный детский театр своего эмиссара на переговоры со мной. Это был откровенно гомосексуального вида и поведения молодой режиссёр чуть старше меня, проходивший «практику» у Львова-Анохина в театре Станиславского. Он появлялся несколько раз и уговаривал меня перейти к ним в театр, суля главные роли и золотые горы. К моему несчастью, меня никто не предупредил, что Львов-Анохин принадлежал как раз к этой категории в то время явного секс-меньшинства, да к тому же, как потом оказалось, Борис Александрович ещё и «немножечко в меня влюбился». Поверив в обещанные главные роли, я всё-таки перешёл в его театр, но в очень неудобном, неприятном и абсолютно незащищённом статусе – на временном договоре. Но очень скоро я узнал, почему мой договор был временным: когда Анохин вызывал меня в кабинет, он краснел, бледнел, заикался и иногда поглаживал меня по плечу.

Театр меня с первого дня, что называется, не принял, а я не смел огрызаться, так как был на птичьих правах. Мне дали роль в детской японской сказке – главную! Пьесу ставил тот самый молодой человек, уговоривший меня перейти в театр Станиславского. И тут начались мои муки, которые не могли сравниться даже с колесаевскими в ЦДТ! Этот режиссёр с гомосексуальной педантичностью требовал точнейшего повторения не только каждой мизансцены, но и каждого движения руками, пальцами, глазами и даже ресницами! И это всё называлось «японской церемонией»! Что приводило меня в бешенство – я к тому времени посмотрел с помощью Чудакова (и без) все доступные фильмы Куросавы, взахлёб прочитал Акутагаву, раза три смотрел «Голый остров» и т. д.! А всё действие происходило в нищей семье японского дровосека, которого играл я, и его жены, которую играла Лида Савченко – прекрасная, тонкая актриса. И мой режиссёр, и мой главный режиссёр «великий Боря Львов-Анохин» довольно быстро разобрались в моей несокрушимой гетеросексуальности и потеряли ко мне всяческий интерес. Я же, полный идиот, решил всё-таки доказать и театру, и режиссёру, и актёрам, что я чего-то стою, и потерял на этом почти два года.

К несчастью, на меня посыпались новые бытовые неприятности. Однажды в мой подвал на Чернышевского заглянул инженер местного ЖЭКа, который и сдал мне этот подвал за какие-то деньги, и я увидел на его лице удивление и жадный блеск в глазах – всего год назад здесь было абсолютно нежилое помещение! И через неделю он меня из этого подвала выставил на улицу! А это было начало ноября 1964 года.

И снова пришлось жить какое-то время у Чудакова. Помню мой первый ему звонок. «Шери! Ключ будет на месте – к двенадцати я выставлю даму, а приду часам к двум. Располагайся!» И когда я вошёл в комнату, я был тронут чуть не до слёз: на столе стояла наполовину полная бутылка вина, а под ней какая-то смешная записка.

Как раз в это время я познакомился в Ленинской библиотеке с очаровательной журналисткой Н., помешанной на стихах, живописи, и подругой всех подпольных поэтов и художников Москвы 60-х годов. Правда, у многих из них я уже был с Чудаковым и теперь «проходил» по второму кругу – Юло Соостер, Вася Ситников, Саша Харитонов, Эдик Штейнберг, коллекционер Нутович и, наконец, мой любимый Олег Целков. Прелестная Н., к сожалению, была ещё более неприспособлена к бытовой стороне жизни, чем я, – она жила за городом с матерью и маленьким ребёнком и моталась по Москве в поисках случайных заработков. Поэтому я срочно бросился на поиски комнаты.

Вот отрывок из письма того времени: «11/11–64 г. …Наконец-то я более или менее устроен – снял неплохую комнату недалеко от центра за 30 рублей в месяц. В квартире живём вдвоём – я и хозяин. Думаю, что проживу здесь до тех пор, пока не куплю себе собственную квартиру. В остальном всё хорошо. С завтрашнего дня приступаю к работе над новой ролью – репетиции днём и вечером, каждый день. Роль неплохая, в общем, буду занят, а это главное».

Господи! Как же я был наивен! Мне и тут чудовищно не повезло. Мой хозяин был профессиональный артист «миманса» Большого театра, никаких отклонений в его характере, словах, отношении ко мне я не то что не заметил, а, наоборот, он мне показался вполне «своим в доску», и на третий день жизни у него я привёл к себе свою чудную Н. и остался с ней на ночь. А на следующий день, вернее, на следующую ночь – было около двух часов, – когда мы подошли к своей двери, она оказалась запертой, а на пороге стоял чемодан с моими вещами. Я молотил в дверь несколько минут, убеждал его впустить нас на последнюю ночь (на улице уже был мороз градусов в десять), а он вопил изнутри, что вызовет милицию. Я был в ярости и отчаянии – громить дверь, бить окна я не мог – у меня с ним не было никакого официального договора, и он мог выдать нас за грабителей. Пришлось нам кое-как добираться на Курский вокзал, откуда Н. уехала к себе домой на первой электричке, а я, по старой памяти выспавшись в вагоне на кольцевой линии метро, отправился в «Националь», а оттуда, как водится, вернулся к Серёже Чудакову. По всей вероятности, у артиста «миманса», как и у Львова-Анохина, всё-таки были на меня далеко идущие планы. Как потом сказал Чудаков в стихах: «Любой мужчина тайный пед».

Вот ещё замечательная запись в дневнике: «19/11–64 г. Два дня хожу счастливый! Вот факт, полностью характеризующий нашу прескверную, гнусную действительность! Два дня назад случайно в комиссионке купил хорошие американские ботинки, и, несмотря на то, что потратил на них почти всю зарплату, несмотря на то, что две недели нечего будет жрать или придётся влезать в долги, я счастлив – мои ноги в тепле, не промокают и прекрасно выглядят. А целую неделю перед покупкой я приходил домой и выжимал носки! Старые туфли никуда не годились. There’s Glory for you!»

С моей славной Н. мне никак не хотелось идти к Чудакову, и тут – и по моей, и по её – глупости, неумению, небрежности, лени, безразличию – всё, что угодно! – она натыкается на какую-то знакомую, которая говорит, что у её соседей есть комната, но эту комнату надо отапливать печкой. Мы приезжаем на электричке в Кратово, идём от станции кварталов пять-шесть и находим частный домишко, в котором и находится эта комната. Нам говорят, что у них нет дров. Я говорю – это ерунда! (Почему – не знаю.) – Но эта комната очень холодная, – предупреждают нас, – и если зима будет морозная, то жить в ней будет невозможно! Я, доведённый до полного отчаяния бездомьем, желанием поскорее где-то устроиться с любимой девушкой, заявляю: я на всё согласен и готов платить за вашу комнату аж 15 рублей в месяц! Они, подумав, соглашаются, но ещё раз повторяют, что они нас обо всём предупредили! Моя Н., слава Богу, оказалась совсем неприхотливой интеллектуалкой – главное для неё было наличие сигарет и разговоров об Искусстве! Ну и, конечно, бесконечное занятие любовью. Для начала нашей жизни хозяева выдали нам штук пятнадцать берёзовых поленьев, и когда я в первый раз вышел в полной темноте за ними во двор, то увидел, что стена нашей комнаты дырявая и свет в нескольких местах проходит сквозь эти дырки.

И начались мои новые испытания. Спектакли в театре заканчивались часов в 10–11, потом, как обычно, мы шли в ресторан ВТО и на последней электричке ехали в Кратово. По дороге от станции я, по возможности, воровал дрова – по два-три полена, и приходил к дому с хорошей охапкой, но этого всегда не хватало, и я был вынужден глубокой ночью идти на охоту за дровами. Жизнь была поистине суровая – в нашу комнату мы входили в половине второго или в два ночи, я ставил пластинку на мой проигрыватель – либо джаз, либо Баха, либо Фрэнка Синатру, чьи песни я уже почти все знал наизусть, и начинал растапливать печь. Моя прелестная и мужественная Н., не раздеваясь, читала стихи Серебряного века, мы пили чай, философствовали и ждали, когда наша комната нагреется. Зима, к несчастью, была очень холодная – на столе утром лопались недопитые бутылки с кефиром или молоком. Часам к трём становилось очень дымно, но и более или менее тепло, да мы ещё грелись друг другом на узеньком диване, который нас буквально заставлял каждую ночь заниматься любовью. Вставать приходилось часов в девять и тут же бежать на станцию – к 11 часам я должен был быть в театре. На репетициях я клевал носом от недосыпания, недоедания, борьбы с холодом и от почти полного сексуального истощения. Моя очаровательная Н. оказалась ненасытной любовницей, и через два месяца жизни в Кратове я превратился в полуживой полутруп.

Когда я снимался с итальянцами в фильме «Они шли на восток», наши автобусы однажды остановились на центральной площади города Полтавы у райкома партии прямо напротив громадной Доски почёта, и все итальянцы возбуждённо и с беспокойством загалдели по-итальянски: «Это мёртвые, мёртвые?!» Я вспомнил эту сцену той суровой кратовской зимой, когда однажды в дикий мороз я вышел один из электрички и увидел на площади перед вокзалом довольно внушительную Доску почёта с большими фотографиями и, главное, с хорошими досками, на которые эти фотографии были прибиты. Мороз был около 25 градусов, на площади не было ни души, одна «нога» этого сооружения каким-то образом была уже подломлена, а я прекрасно знал, что у меня дома нет ни одного полена. Я как следует надавил плечом на вторую «ногу», она легко сломалась, и, взвалив всю эту махину на плечи, я протащил её на себе все пять кварталов, а потом во дворе раскурочивал и разрубал эти доски по размерам моей ненасытной печки. Зато после этого весело, под джазовую музыку, я кормил свою печь лучшими трудящимися Кратова, и это всё походило на ритуал жертвоприношения или на торжественное поедание печени врага.

Когда я почувствовал, что вот-вот сдохну, я уговорил любвеобильную Н. пожить несколько дней со своей семьёй и этим спас себе жизнь.

«21.1.65 г. Сегодня заканчивается или почти закончился мой «печной» период – более жуткого, захватывающего и жестокого времени у меня никогда не было (несколько похоже на Ольгино, но там было веселее). За 15 рублей я снял комнату здесь, в Кратово, – сейчас, наверное, это мой предпоследний вечер перед печкой – сижу вот, слушаю музыку, топлю грязную дымную печь и пишу. Комната страшная, не описать. Попробую нарисовать. Так вот. Стены в комнате дырявые и обшарпанные. Холод дикий. Печь дымит. Сначала – я живу здесь уже два месяца – не было дров. Воровал у соседей, ломал заборы. Жизнь жуткая и суровая. Два часа, пока растапливаю печь, читаю, занимаюсь English’ем, и проч. Итак, сегодня всё это кончается. Кончилось. Буду жить ещё два дня, но… Сегодня утром получил зарплату – 5 р. 59 коп. Из-за двух бюллетеней. А вечером – новость. Меня в феврале отправляют в Италию. Сниматься. Я – Тристан. Что это – начало? Или какое-то завершение? П О С М О ТР И М. И ещё – всё время подтверждается: «За всё надо платить. И сполна».

V

Здесь я упомянул Ольгино – небольшую станцию под Ленинградом, где мы с моим другом – художником Виталием (Кидом) Кубасовым – тогда студентом курса Н. П. Акимова – провели суровую зиму на летней фанерной даче в 1960 году. У нас тоже была печка – огромная, круглая, несдвигаемая чугунная болванка, – её украли, наверное, с какого-то предприятия. У нас, слава Богу, были дрова, и когда мы её растапливали, она накалялась малиновым цветом, и мы от этого жара даже загорали. Но к утру у нас, как и в Кратове, лопались бутылки с молоком, вода замерзала и коробила вёдра. Но самым весёлым было то, что на тепло сходились здоровенные крысы – иногда около десятка – и рассаживались вокруг печки. Нас они не боялись – мы иногда их подкармливали и придумывали им имена. А ночью они спокойно ходили то по мне, то по Киду (т. е. по одеялам и курткам, которыми мы накрывались с головой), и пару раз я просыпался от ужаса и отвращения, когда крыса ползла прямо по мне! В конце концов крысы сообразили, что нас лучше не трогать, и мы с Кидом с ними смирились. Мешок с продуктами (рис и макароны) мы подвешивали к лампочке, висевшей на крепких скрученных проводах, и каждую ночь мы просыпались раз по пять от гулкого «шмяканья» с лёгким повизгиванием – крысы забирались по проводке на потолок и, прыгая сверху на мешок, промахивались и падали на пол.

Тут я снова хочу вернуться к моим друзьям – «Коммунистической бригаде имени Бунюэля». Воспоминания об Ольгине и Ленинграде 59, 60-го и 61-го годов вызвали во мне ностальгическую тоску, и в который раз я убеждаюсь в точности древнекитайской поговорки: «Подобное притягивается подобным». Я учился в Театральном институте на Моховой, мой мастер – Татьяна Григорьевна Сойникова – жила на ул. Петра Лаврова (ныне и прежде – Фурштадтская) – почти напротив дома, где жил Володя Уфлянд, и я десятки раз провожал её домой мимо уфляндовских ворот. Но и сам Уфлянд в то время работал у нас в театральном институте рабочим сцены, готовил для всех наших учебных спектаклей декорации и видел наши репетиции и прогоны! Десятки раз я проходил мимо дома, где жили братья Виноградовы – Лёня и Олег, – и даже запомнил, как мой сокурсник Серёжа Дрейден говорил о них как о каких-то небожителях. В 60-м году на курс Н. П. Акимова приехал из Москвы Миша Кулаков, а на этом же курсе у меня были самые близкие тогдашние друзья – Юрий Дышленко и Кид Кубасов, которые тут же подружились с Кулаковым и попали под мощное влияние «агрессивного абстракциониста». Кулаков тогда смотрел на всех нас как на букашек – ну как же! Он – «ташист»! Последователь Джексона Поллака, Жоржа Матье, абстракционистов-экспрессионистов! Он был «мефистофельски» красив, старше нас всех лет на пять, наглый, агрессивный, и все, даже сам Николай Павлович Акимов, слегка перед ним робели. К тому же он «играл» в жизни героя пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе» – Джимми Портера – того самого, на которого я потом пробовался в «Современнике», но Кулаков играл его очень плохо, по-любительски, и на меня его наигранная свирепость почти никак не действовала. Но многих, в том числе Кида Кубасова, он просто терроризировал. Он вдруг начинал цепляться к какому-нибудь слову, жесту или позе человека и, распаляясь и доводя самого себя до истерики, ввергал несчастного собеседника в кромешный ужас. Мы все жили тогда под Ленинградом в посёлке станции Левашово и единственную улицу называли «Бульваром молодых дарований». Я снимал чердак, Кубасов – комнату, а Кулаков целый дом, правда, небольшой, но стены внутри дома были сломаны, и в середине торчала довольно большая печь. По стенам висели его абстрактные работы, написанные эмалью, и каждый посетитель обязан был всё время ими восторгаться. Пару раз Кулаков попробовал цепляться ко мне, – я поначалу отшучивался, а потом огрызнулся почти в его же манере. Кулаков долго и пристально смотрел на меня и наконец сказал: «А ты можешь убить!» Я не стал его разубеждать. Потом, уже в Москве, мы подружились, и он даже написал маслом мой портрет, причём очень неплохой, но у меня украли его в 1967 году вместе со всеми моими вещами.