Полная версия

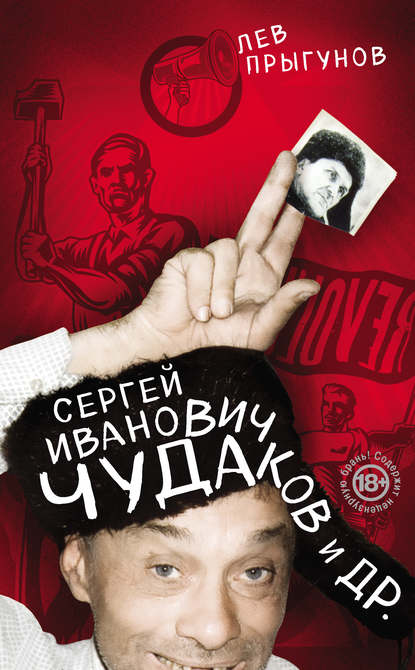

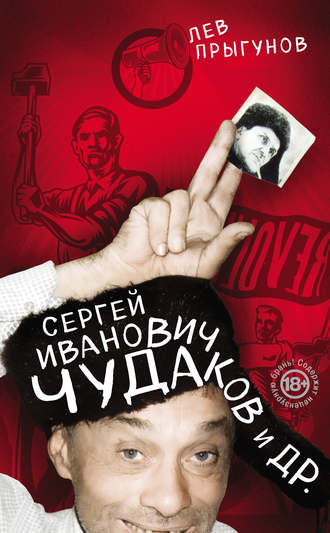

Сергей Иванович Чудаков и др.

Комсомольская газета была в злобе и ужасе. Я сопоставил филфаковский хеппенинг с арестом врачей-евреев и кампанией против космополитов. Понял, что комсомольцы раскусили в этом русофильском действе красивую издёвку над последними сталинскими затеями.

Через два года я познакомился с героями статейки. Они не угодили в лагеря. Вероятно, потому, что Сталин дал дуба… В университете учился Миша Ерёмин на филфаке и Лёня Виноградов на юрфаке. Я познакомился со студентами отделения журналистики Серёжей Кулле, уже покойным, Лёшей Лосевым, тогда ещё Лифшицем, Сашей Шарымовым, Володей Герасимовым и другими. В университет захаживали горняки: Яша Гордин, Андрей Битов и другие… Бывали и технологи: Женя Рейн, Дима Бобышев, Толя Найман».

Вот так, собственно, и образовалась «Филологическая школа» – некое подобие растянувшейся в пространстве и времени реинкарнации «лицейских», с которой сходились и расходились, сталкивались и взрывались, точно звёзды, планеты и астероиды, Бродский, Кушнер, Горбовский, Соснора и другие. Конечно, если предположить, что ленинградская группа поэтов и литераторов на самом деле была реинкарнацией лицеистов (в этой компании были и свой Пушкин, и свой Баратынский, и Вяземский, и Дельвиг, и Кюхельбекер), то – покажи настоящим лицеистам их будущее через сто пятьдесят лет, они бы наверняка пришли в ужас от того, во что они превратились! Но – отбросив всё внешнее и советское – нищету, пьянство, неустроенность и т. п., – и присмотревшись к сути, то есть к уму и таланту, они бы вздохнули с облегчением – молодцы, ребята, не подвели!

Но вернёмся в комнату Чудакова зимы 1962 года. Я проспал на полу «под Виноградовым» совсем недолго – Виноградов сразу же стал чем-то раздражать Чудакова. На четвёртый день нашей общей жизни Серёжа перед самым сном вдруг заявил: «Так. С сегодняшнего дня Лев спит на диване, а Виноградов на полу!» Спорить с ним было невозможно, да мне не очень-то и хотелось, и мы поменялись с Лёней местами. Так в нашей незамысловатой иерархии я поднялся с последней ступени на предпоследнюю.

Мы же, в свою очередь, стали потихоньку сближаться – нас объединила тирания Сергея Ивановича, как звали Чудакова Ерёмин и Виноградов. Сергей Иванович категорически требовал, чтобы мы не ложились спать и ждали его прихода хоть до утра. Все мы за день порядочно уставали и к вечеру, сидя за столом, клевали носом. Когда же приходил Чудаков – всегда возбуждённый, сияющий, с блистательными шутками, артистическими жестами, новыми цитатами, вычитанными бог знает откуда, – мы «просыпались» и какоето время полностью разделяли его веселье. Но – как только он выпивал из блюдечка свой ночной чай, он мгновенно, причём каждый раз неожиданно, объявлял: «А теперь спать! Немедленно! Считаю до трёх и выключаю свет!» И на самом деле считал до трёх, выключал свет и ложился. И не дай Бог кому-нибудь из нас поспорить, попросить, воспротивиться, что-то пробормотать или просто громко отодвинуть табурет! Он вскакивал и начинал истерически кричать: «Ещё один звук, и я вызываю милицию!»

Милиции боялись мы все – у меня уже полгода не было никакой прописки, на Виноградова (как он говорил) было заведено в Ленинграде уголовное дело за избиение соседки, а Миша их просто ненавидел, как всё советское. И почти каждую ночь нам приходилось в гробовой тишине и темноте раскладывать свои постели.

Слава Богу, Серёжа издевался не только надо мной одним. Через две-три недели нашей общей жизни он назвал двух «великих поэтов» «Коммунистической бригадой имени Бунюэля» и был в восторге от своей шутки, которая оказалась ещё и точной по сути: Виноградов и Ерёмин всегда были соавторами (иногда вместе с Володей Уфляндом или Лёшей Лифшицем – ныне Львом Лосевым) и к тому же учились на Высших курсах сценаристов.

История, как они попали на курсы, в общем тоже замечательная. Иван Александрович Пырьев был тогда и вдохновителем идеи создания сценарных курсов, и, пожалуй, самым влиятельным человеком в советском кинематографе. Он был откровенный хам, но с хорошим чувством юмора. Ерёмин и Виноградов, договорившись с его секретаршей, вошли одновременно в его кабинет и хором проскандировали: «Иван Александрович! Наш любимый фильм – «Кубанские казаки»! Мы хотим учиться на Высших сценарных курсах!» Пырьев расхохотался и принял их на курсы. Позже, когда они съехали от Чудакова, Ерёмин пришёл к Пырьеву просить два места в общежитии. «Ишь, чего захотел!» – сказал Пырьев. А двадцатичетырёхлетний Ерёмин, который когда-то дал клятву с каждым, кто будет ему «тыкать», тут же переходить на «ты», ответил: «А тебе что, жалко?» Пырьев чуть не упал со стула от смеха, но мест в общежитии всё-таки не дал.

Эта парочка на самом деле была колоритной. Светловолосый Ерёмин, бородатый, да ещё с палкой, всегда ходил по каким-нибудь литературным делам к «русакам» – они его тут же принимали как своего, а полуеврей Виноградов ходил, в свою очередь, к литературным начальникам-евреям, которые тоже ему благоволили.

А когда, наконец, мы подружились – это произошло после того, как у них на курсах был показан фильм «Утренние поезда», где я им понравился, – они в красках рассказали об их Геракловом подвиге. Как только Серёжа оставил их в комнате одних, они с самого раннего утра, вооружившись вёдрами и тряпками, к удивлению всех соседей, стали разгребать вековую чудаковскую грязь. Возились они весь день и в полном изнеможении сидели за столом до часу ночи в ожидании Чудакова.

Когда Серёжа открыл дверь и увидел отдраенный до натурального дерева паркет, чистую, ещё влажную штору и полный порядок, он остановился как вкопанный и, внимательно и изумлённо оглядев всю комнату, снял у порога туфли и молча, на цыпочках прошёл к столу. Сел напротив «Коммунистической бригады имени Бунюэля» и долго смотрел на них с искренним состраданием. Потом вздохнул и произнёс: «Мои милые, бедные навозные жуки!»

С самых первых дней нашей совместной жизни я почувствовал в Чудакове какую-то удивительную трогательность и, как ни странно, обязательность. Когда он меня «променял» на «великих ленинградских поэтов», он дал мне точный адрес, где я мог бы жить. А теперь, когда нас в комнате было уже четверо, он приходил иногда чуть раньше обычного, давал нам на троих три рубля и отправлял в гостиницу «Украина» пить кофе. «У меня дама!» – объявлял он и называл точно время, когда мы можем вернуться. И несколько раз мы втроём, проклиная Сергея Ивановича, ночью, в мороз тащились в буквальном смысле слова (Ерёмин был с палкой) в «Украину» и там пережидали за кофе и сигаретами те полтора-два часа, которые были отпущены нашим великодушным хозяином нам и своей даме. Возвращаться старались пунктуально – минута в минуту, и Серёжа встречал нас подобревший, весёлый и угощал недопитым вином и свежим чаем.

Так вчетвером мы жили у Серёжи примерно месяца два. Мы все были «на взводе», все (особенно я) прошли хорошую школу выживания, и наша чувствительность помогала нам до поры до времени избегать неизбежных конфликтов. А зима в тот год была просто свирепой – морозы часто доходили до 35 градусов, а Ерёмин с Виноградовым при этом ходили без шапок – принципиально! Виноградов оказался необычайно остроумным человеком (у него была определённая система юмора, которая меня всегда приводила в восторг, хотя позже я понял, что это были прелестные мозговые трюки, в отличие от взрывного, спонтанного остроумия Чудакова).

Миша Ерёмин мог молчать часами, но если он что-то говорил, то это походило на удар кувалдой или укол рапирой. На допросе в Ленинградском КГБ после того, как в «Известиях» был напечатан фельетон «Бездельники карабкаются на Парнас», где цитировалось его стихотворение: «Во мне живёт растительная мудрость, она мои меняет очертанья…», следователь ехидно спросил Ерёмина: «Это в вас живёт растительная мудрость?» На что Миша кивнул головой и с улыбкой ответил: «Да, во мне». В Ленинграде Миша жил тогда на улице Софьи Перовской, и на заявление следователя: «Нам известно, что вы всячески издевались над нашими революционерами: Халтуриным, Желябовым, Софьей Перовской…» – Ерёмин тут же ответил: «Но тогда я ещё не жил на Софье Перовской!»

Чудаков шутил непередаваемо – остро, точно и весело. Когда он узнал, что Анна Ахматова привезла Анатолию Найману из Италии замшевую куртку, он мгновенно выпалил: «Надо на спину Найману повесить мраморную доску: «Эта куртка была подарена Анной Ахматовой…» и т. д. И тот же Найман, встретив однажды Чудакова, спросил его: «Серёжа, говорят, вы очень хорошо шутите, могли бы вы это продемонстрировать прямо сейчас?» Серёжа спросил: «А что вы делаете завтра?» – «Уезжаю в Минск. Вам привезти что-нибудь оттуда?» – «О! Привезите мне МАЗ!» – ответил Серёжа и, довольный, захрюкал.

Найман, впрочем, тоже был одним из самых остроумных людей. Намного позже, после премьеры фильма Тарковского «Андрей Рублёв», который мы смотрели вместе с Виноградовым, к нашему столику в ресторане старого Дома кино подошёл Толя Найман и спросил, как нам понравился фильм. Мы ему ответили что-то вроде: «Потрясающе! Мы в восторге!» Он внимательно на нас посмотрел и вежливо ответил: «Извините, ошибся столиком». Год назад эту историю рассказал мне Роман Каплан (о нём ниже), причем так, будто всё это произошло с ним самим, но это простительно – он, вероятно, так часто рассказывал её у себя в Америке, что совсем забыл, откуда эта история родом.

А Серёжа Чудаков… Иногда, увидев какую-нибудь весьма эффектную девицу, он начинал её преследовать, но вдруг останавливался и пренебрежительно бросал: «Нет, она – Мересьев!» – «Что значит Мересьев?» – спрашивал я. «У неё нет ног!» Шутка, самая похожая на чудаковскую, есть у Пушкина в «Моцарте и Сальери», когда Сальери говорит: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь: я знаю, я». Моцарт: «Ба! Право? Может быть… Но божество моё проголодалось». И вообще, со временем приглядываясь к нему, я находил в нём всё больше и больше пушкинского – и как он читал стихи, и некоторые из его стихов, и как он обхаживал девиц (правда, каких! – в основном абитуриенток и девочек из пригорода), и как он рисовал на своих черновиках (кстати, совсем неплохо и так же ярко и точно, правда, намного смешнее).

И в конце концов я понял, что Чудаков – это какая-то чудовищная и необъяснимая помесь Пушкина и Ленина, причём кого там было больше, знает только сам Сатана. Оба они, и Ленин, и Пушкин, как известно, были непобедимыми спорщиками. Чудаков так же беспощадно, хлёстко и жёстко расправлялся со своими оппонентами (правда, в отличие от Ленина никогда не скатываясь до ругани). Всегда было очень смешно наблюдать, как он высмеивал и буквально уничтожал Олега Осетинского, который наскакивал на него с оскорблениями и матерщиной. Если бы Чудаков всю энергию своей похоти и витальности направил в политику, как Владимир Ульянов, он был бы, пожалуй, не менее страшен. А Ленин, оставшись адвокатом, был бы так же успешен в своей деятельности, как Сергей Иванович на поприще сутенёра. И в этом смысле Виноградов и Ерёмин очень лихо обманули советскую цензуру, написав пьесу «Защитник Ульянов», в которой молодой Ленин виртуозно и нагло «защищал» (и оправдывал!) только заведомых преступников!

Как и Пушкин, Чудаков был помешан на женских «ножках», только у А. С.

Перо, забывшись, не рисуетБлиз неоконченных стиховНи женских ножек, ни голов…У Серёжи всё было немного проще, и уже не ножки, а просто ноги:

Я свою холостую берлогуУкрашаю с большой простотойНа стене твою стройную ногуОбвожу карандашной чертой.Серёжа задирал правую ногу лежавшей на его тахте голой девицы (всегда с одного и того же места) и жирным карандашом обводил эту ногу на грязных обоях стены. Я ночевал у него с перерывами в течение нескольких лет, и на моих глазах этот «веер» из ног над его ложем всё увеличивался и уплотнялся. Когда появились фломастеры, Сережа обвёл все линии ног разным цветом – получилась симпатичная цветная фреска.

Моя мама перед смертью передала мне все мои письма к ней, и в некоторых есть упоминания о Чудакове и моей жизни у него. Вот одно из них: «…Итак, я существую, я мыслю и чувствую, я впитываю, как губка, и горю, как факел, в пустом коридоре – хотел бы светить кому-то, да вот никак сам не могу выбраться из этого коридора с голыми, шершавыми стенами. Каждый мой день наполнен как никогда. Веду бродячий образ жизни в чистом виде. Активность благодаря этому повышена до крайности. Каждый день или два расписаны по часам: во столько-то надо попасть на репетицию в «Современник», через час надо кому-то звонить и встречаться с ним в «Национале». Потом иду часа на четыре в «Ленинку» или театральную библиотеку и занимаюсь там до вечера, а вечером – или на просмотр фильма в Дом кино, или на спектакль в какой-нибудь театр. После спектакля опять в «Националь» пить кофе и беседовать с «гениями» – их там каждый второй. Потом еду «к себе домой», где, кроме меня, в комнате живут ещё три человека – Чудаков (хозяин) и два братца-ленинградца – сценаристы, поэты и драматурги Виноградов и Ерёмин. До двух часов ночи бесконечные остроты, издевательства и хохот. Потом сон с клопами, на которых уже вылиты две бутылки дезинсекталя, но безуспешно, и утром опять всё сначала. Совершенно неожиданно наш фильм «Утренние поезда» получился очень неплохим – сейчас о нём много говорят».

Чудаков со временем как-то заметно ко мне подобрел – он полностью оценил во мне жадного и восторженного зрителя и слушателя. У нас были разные дела и планы, но теперь мы очень часто выходили из дома вместе. Рядом с домом находилось грязноватое кафе, где продавали довольно крепкий кофе и вполне удобоваримые пирожки, и Сергей почти всегда приглашал меня в это кафе, где мы стоя выпивали кофе и расходились по своим делам. Я отправлялся либо в «Современник», либо в «Националь», откуда, как правило, шёл либо в Пушкинский музей напротив бассейна «Москва», либо в Ленинскую библиотеку, зная точно, что обязательно встречу там Чудакова. В отличие от меня Сергей каждый день как на работу ходил в «Ленинку» – набирал книг, читал часов до двух-трёх и одновременно «клеил» девиц. Мы с ним часто сталкивались в курилке – он, некурящий, всегда заглядывал туда в надежде подцепить там кого-нибудь. Уговаривал он девиц очень смешно: всё время безостановочно говоря, обходил свою жертву со всех сторон, не давая ей прохода, задача была для начала только одна – рассмешить и заставить слушать его дальше. Поскольку он «обрабатывал» по пять-шесть девиц, то почти каждый день он из «Ленинки» вместе со своей очередной интеллектуальной подругой отправлялся к себе на Кутузовский, там около часу занимался с ней любовью, обводил карандашом «её стройную ногу» и возвращался в третий зал Ленинской библиотеки. Очень часто он выносил оттуда на своём грязном животе какую-нибудь никем ещё не читанную и даже не разрезанную книгу или брошюрку. А вечером со всякими шутками и ухмылками разрезал эту украденную книжечку, называя свои действия «актом дефлорации томов».

II

И вот, наконец… Совсем, как у А.С., «пришла пора, – она влюбилась». В самый пик зимы в Москву из Киева приехала студентка Киевского театрального института Нонна Новосядлова и поступила (перевелась?) в училище имени Щукина. Где Чудаков с ней встретился – мне неизвестно. Но он влюбился в неё пылко и страстно. Понять его было легко: Нонна была ошеломительно красива и бесконечно сексуально-аппетитна. Много позже, когда она стала известной актрисой, красавицей, почти женщиной-вамп, у неё, пожалуй, не осталось даже десяти процентов того sex-appeal`a, того магнита-динамита, какие у неё были в ту замечательную зиму.

Поначалу шансы у Серёжи были ничтожны прежде всего потому, что Нонна была чистюлей и жила в Москве у матери – такой же красивой, как и дочь. Поскольку я какое-то время был посредником в их отношениях (Серёжа придумал это специально, чтобы смягчить их сближение, и я оказался своего рода буфером и почтальоном), мне приходилось встречаться с Нонной не только у входа в театр «Современник» прямо на морозе или в фойе театра Вахтангова, но и пару раз бывать у нее дома. Должен сказать, что мама Нонны, думая, что я – ухажёр её дочки, очень ко мне благоволила, и я не знаю, догадалась ли она когда-нибудь о моей роли в этом деле и знала ли о связи её дочки-принцессы с Монстром-Чудищем. «Спасло» Чудакова (правда, лишь на некоторое время) только то, что Нонна была умна и любознательна; во всяком случае, все её последующие мужья и любовники, насколько мне известно, были интеллектуалами.

И тут встал вопрос: в чём Сергею идти на первое свидание с Нонной? Всё, что было у Чудакова, не годилось никак. Мы с Мишей тоже были одеты неважно. Но у Виноградова был почти новый чёрный свитер, который мог бы очень украсить Сергея – достаточно было надеть белую рубашку, отпарить брюки и хоть как-то начистить стоптанные ботинки.

Чудаков заявил, что ему на завтрашнее свидание понадобится виноградовский свитер. Виноградов ответил, что ему тогда не в чем завтра будет идти на занятия. Чудаков предложил Виноградову один раз сходить на курсы в его, чудаковском, свитере. Виноградов сказал, что свитер Чудакова он наденет только под дулом пистолета.

Я пришёл поздно ночью – в самый разгар дискуссии. Начало её мне рассказал Ерёмин через несколько недель. Чудаков и Виноградов уже не меньше трёх часов доказывали друг другу свою правоту. Следующие два часа я был прямым свидетелем дуэли двух виртуозов. Чудаков в который раз с самого начала «чисто философски» пытался объяснить Виноградову, что лекция на советских сценарных курсах гроша ломаного не стоит по сравнению с любовным свиданием, тем более, что Виноградов мог пойти на занятия в чудаковском свитере, или, на худой конец, в одной рубашке, или – он ничего не потеряет и вообще никуда не пойдёт! Виноградов доказывал Чудакову, что тот, приютив их у себя, во-первых, не имеет никакого права «давить на психику», а во-вторых, посещение курсов в приличном виде не менее важно, чем свидание с любимой, что он, Виноградов, не сможет давать свой свитер Чудакову каждый раз, когда Чудаков будет ходить на свои любовные свидания, а уж об отмене занятий не может быть и речи – кроме лекции, у него масса других дел, где он должен находиться в пристойном виде. Оба доходили до «крещендо», до крика, потом наступала тягостная пауза, и Серёжа после продолжительного молчания, сжав зубы, свистящим шёпотом начинал всё с самого начала. Виноградов, и так красневший по любому поводу, в тот вечер сидел пунцовый, а его псориатическая «шёлковая» лента казалась чуть ли не фиолетовой. Мы с Мишей Ерёминым переглядывались и уже понимали, что добром всё не кончится. И Чудаков, и Виноградов были упрямы, как самые безнадёжные ослы. Я, честно говоря, никогда не оправдывал Виноградова в этой ситуации, тем более, что Серёжа ни разу – до последней секунды – даже не намекал на своё гостеприимство и на то, что Виноградов что-то был ему должен за это. В конце концов, думал я, чудаковский свитер можно было бы и постирать, и тогда в нём мог бы пойти и сам Чудаков. Но Сереже это никогда бы и в голову не пришло. Единственно, в чём был прав Виноградов: Чудакову так понравилось бы ходить в свитере Виноградова, что он мог бы и не вернуть его. Тут сработала виноградовская интуиция. Как часто я потом говорил: «Мудрый Лёня!»

Всё закончилось ровно в три часа ночи. На улице был мороз за тридцать. Чудаков молча и нервно ходил взад-вперёд вдоль стола и, наконец, после долгой паузы заявил: «Всё. Виноградов должен покинуть мою комнату. Миша и Лев, естественно, могут оставаться». Лёня и Миша тут же стали собираться, да и я сделал какое-то движение солидарности (к этому времени мы уже очень подружились), но только я дёрнулся к своим вещам, как все трое буквально заорали на меня: «Ты-то куда лезешь?! Сиди!» Серёжа поспешно говорил уходящим Виноградову и Ерёмину, что он прекрасно понимает жестокость своего поступка, выдворяя глубокой ночью на мороз двух калек, но такое упрямство, такое тупое непонимание намного более важного события в жизни товарища полностью исключает дальнейшее продолжение дружеских отношений, и т. д. и т. п. И в конце он пожаловался, что из-за этого скандала, из-за такого стресса он уже до утра не заснёт, и следующий день будет полностью потерян. Миша Ерёмин открыл свою сумку и, порывшись в ней, нашёл Серёже таблетку снотворного. Серёжа тут же достал с полки какую-то книгу и моментально сделал на ней надпись: «Михаилу Ерёмину: За снотворное – рукотворное! С. Чудаков». Ерёмин совсем недавно сказал, что эта книжка до сих пор у него. А Миша и Лёня – оба без головных уборов – Миша с палкой, Лёня с псориазом – шли «от парадняка до парадняка», отогреваясь в них (благо в советское время все они были открыты), – при тридцати двух градусах мороза! С ветром! Вдоль пустого, широкого Кутузовского проспекта от дома Чудакова до Киевского вокзала! Кто знает, что такое тридцать два градуса мороза с ветром, да ещё в ветхом одеянии, да без шапок, – тот поймёт, на какие муки обрёк Серёжа Чудаков двух «калек», «двух великих ленинградских поэтов», – славную «Коммунистическую бригаду имени Бунюэля» из-за какого-то убогого, но аккуратного свитера!

С этой ночи мы с Серёжей надолго остались вдвоём в его комнате.

В это время я стал обращать внимание на его странно-пронзительные стихи – они врезались в мою память строчками, отдельными словами и неуловимыми образами незапомнившихся строф, перемешивались со всякой рифмованной гадостью (но всегда неожиданной и смешной).

Позже я несколько стихотворений записал в свой дневник, что-то запомнил, и сейчас, когда я читаю замечательную книгу его стихов «Колёр локаль», нахожу и записанные, и запомнившиеся стихи, а во многих строчках вижу как бы вспышками выхваченные фотографии тех моментов, когда они были прочитаны.

Но больше всего меня тогда поразила одна отвратительная история, рассказанная Чудаковым весело и смачно, да ещё с полным оправданием своего негодяйского цинизма. И запомнилась она мне тоже через стихи.

Буквально за пару недель до моего появления у Чудакова жила, по его рассказам, красивая молодая женщина – жена его приятеля то ли из Риги, то ли из Таллина, арестованного за распространение антисоветской литературы и привезённого в Москву прямо на Лубянку. Серёжа проходил по делу как свидетель. Чудаков, зная, как хороша жена его товарища, уговорил её по телефону приехать в Москву, «чтобы как можно скорее вытащить друга из подвалов КГБ!» И предложил ей остановиться у него. На её ответы, что это неудобно и т. д., Сережа патетически восклицал: «Ну что вы! Как можно! Да ещё в такой ситуации! Я же друг!» И т. д. и т. п… Я, уже зная Серёжу, очень хорошо представлял, какой эмоциональный и ораторский напор был им использован, и в конце концов жена друга решилась и приехала к нему. «На третий день я её совратил, и она жила у меня больше месяца!» – заявил он хвастливо и весело. «Да ты же – Монстр!» – ужаснулся я. «Но мало того! – продолжал Чудаков, – я стал кое-что придумывать для следователя, чтобы следствие затягивалось как можно дольше!» Тут он уже хохотал, откровенно поддакивая моим обвинениям в его подлости и низости. И, как доказательство, прочитал мне стихи, которые я уже тогда запомнил сразу, поскольку иллюстрация последней строфы была у меня прямо перед глазами. Вот это стихотворение:

Ничего не выходит наружу,Твои помыслы детски чисты.Изменяешь любимому мужуС нелюбимым любовником ты.Ведь не зря говорила подругаЧто находишь ты в этом шутеВообще он не нашего кругаНеопрятен, живёт в нищете.Я свою холостую берлогуУкрашаю с большой простотойНа стене твою стройную ногуОбвожу карандашной чертой.Было у него ещё одно признание – он хвастал, что «периодически спит с женой своего хорошего товарища», которую прозвал Манон Леско, и тут же добавлял, что её невежество вдохновило его на гениальную поэтическую строчку: «Манон Леско ещё не прочитала произведение «Манон Леско»!» Однажды ночью Сережа затащил какую-то девицу в подъезд дома на улице Горького, где то ли на третьем, то ли на четвертом этаже находился музей Николая Островского, и там, занимаясь с ней любовью dog style прямо перед дверью квартиры автора романа «Как закалялась сталь», страстно декларировал на весь подъезд: «Жизнь даётся человеку один раз. И прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…».

А когда в 1994 году я был в Париже в гостях у Алика Гинзбурга в редакции «Русской мысли», Алик подарил мне несколько машинописных страниц со стихами Чудакова, причём самых лучших, и среди них есть одно великолепное стихотворение с упоминанием Манон Леско:

Как новый де Грие, но без Манон Лескополкарты аж в Сибирь проехал я легкои, дело пустяка, проехал налегкечетырнадцать рублей сжимая в кулакеперевернулся мир, теперь другой законя должен отыскать туземную Манонразводку, девочку, доярку, медсеструв бревенчатой избе на стынущем ветру.Но, как потом оказалось, Алик дал мне только те стихи, которые были уже опубликованы и в «Синтаксисе», и в «Голубой лагуне» Кузьминского.

Но вернёмся к Нонне Новосядловой. Я уже говорил, что несколько раз встречался с ней. Каждый раз я должен был её уговаривать – то ли прийти куда-то, то ли помириться с ним, а ещё пару раз я приносил ей какие-то запечатанные конверты. Она очень застенчиво и улыбчиво всё выслушивала, говорила мало и всегда смеялась его стихам и шуткам, которые я передавал ей от его имени. Чудаков каждый день сочинял стихи или строчки, посвящённые ей. Я запомнил совсем мало, да и то потому, что пересказывал их ей. «Обожая Нону, я её не трону». «Хочу любить тебя я, Нона! Любовь пришла и сердце тает. Хочу звонить тебе я, но на звонок мне денег не хватает!» Или вот ещё: «Кинозвезда, приятельница, киска, подставь губам холодное плечо – учись сиять не далеко, не близко, ни холодно, ни горячо».